沖縄では、お盆になると親族が集まり、故人を偲んでにぎやかに過ごす風習があります。一方、故人が亡くなって初めて迎えるお盆——いわゆる「初盆(新盆)」には、本州と異なる捉え方や供養の仕方が存在することをご存じでしょうか。

かつての沖縄では、初盆に特別な法要を行うことは少なく、仏壇に手を合わせて家族だけで静かに供養する家庭が多く見られました。しかし近年では、本州からの移住者や婚姻による文化の融合もあり、僧侶を招いて法要を行うご家庭も増えつつあります。

とはいえ、「初盆の法要って自宅でもできる?」「服装や食事のマナーは?」「法要でお布施の金額は?」など、不安や疑問を抱える方も多いはずです。

このコラムでは、沖縄で初盆法要を行う際に知っておきたい流れや準備、服装マナー、地域ならではの供養のかたちについて、わかりやすく解説します。形式にとらわれず、家族の想いを大切にした初盆の参考にしてください。

沖縄における初盆法要の意味と特徴

沖縄における「初盆(はつぼん/しんぼん)」は、亡くなった故人が初めて迎えるお盆のことを指します。お盆は先祖を迎えて供養する大切な行事ですが、初盆は特にその故人のために心を込めて供養を行う節目とされます。

ただし、法要のあり方や捉え方は地域によって大きく異なります。ここでは、沖縄における初盆法要の意味と特徴、本州との違い、仏壇での供養が可能かどうかについて解説します。

初盆(新盆)とはどういうこと?

初盆とは、故人が亡くなった後、四十九日が過ぎてから初めて迎えるお盆のことを指します。地域によって「新盆(にいぼん)」とも呼ばれますが、意味は同じで、その年に亡くなった方を特に丁寧に供養する行事です。

初盆の時期は、お盆と同じく旧暦7月13日〜15日が中心ですが、本州では新暦8月に行う地域もあります。特別な法要を営むことで、故人の魂を丁重に迎え入れ、感謝と哀悼の気持ちを伝えることが目的です。

本州との違い|沖縄の法要はしない?「家族だけ」も多い

本州では、初盆法要の際に寺院や会館に僧侶を招き、読経・焼香・会食などを含めた正式な法要を行う家庭が多く見られます。参列者には香典をいただき、引き出物や食事でもてなすのが一般的です。

一方、沖縄では檀家制度が根づいていない地域も多く、初盆法要をしないで、家族だけで静かに故人を偲ぶ家庭も少なくありません。本来のお盆行事自体が親族中心のにぎやかな行事である一方、初盆はあえて形式張らず、故人と向き合う静かな時間として捉える文化もあります。

そのため、形式的な法要を省略し、仏壇の前で手を合わせるだけというスタイルでも、十分に心のこもった供養とされています。

仏壇の供養だけでも法要になる?

「僧侶を呼ばないと初盆法要にならないのでは?」と不安になる方もいますが、結論から言えば、仏壇(トートーメー)に手を合わせ、供物や線香を供えるだけでも立派な初盆供養になります。

特に沖縄では、家族で静かに仏壇に向かい、故人の好きだった食べ物や花を供えて手を合わせることで、「自宅法要」として供養を行う家庭が多いのが特徴です。

もちろん、希望があれば僧侶を招いて読経をお願いすることもできますが、大切なのは形式ではなく、故人を想う気持ちです。地域や家族の状況に合わせて、自分たちらしい初盆法要を選ぶことが何より尊重されます。

[仏前供養「六波羅蜜」とは?]

沖縄で初盆法要を執り行う時期(日)は?

初盆の法要は「いつやればいいのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。特に沖縄では、旧暦でお盆を迎える地域が多いため、本州と日程がずれることも。加えて、「忌中が明ける前に初盆を行っていいのか」といった不安の声も聞かれます。

ここでは、2025年の沖縄のお盆(旧盆)の日にちと、初盆法要を執り行う適切な時期について、わかりやすく解説します。

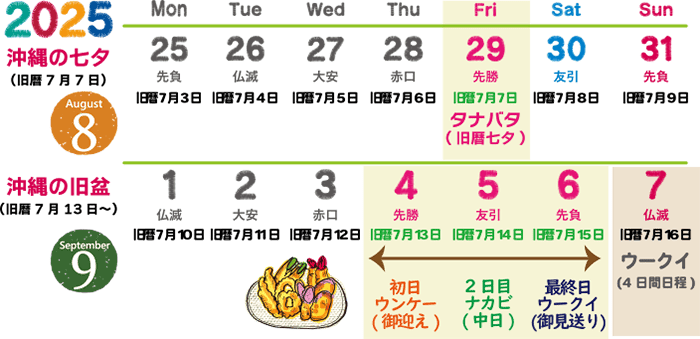

2025年沖縄のお盆(旧盆)の日にちは?

沖縄では多くの地域が旧暦に基づいてお盆を迎えます。2025年(令和7年)の旧盆は、以下のとおりです。

● 旧盆ウンケー(迎え日):2025年9月4日(木)

● ナカヌヒー(中日):2025年9月5日(金)

● ウークイ(送り日):2025年9月6日(土)

この3日間がお盆の中心期間であり、各家庭では仏壇に供え物を並べ、親族が集まって故人を供養します。初盆法要もこの時期にあわせて行うのが一般的です。ただし、都合により前後の土日にずらす家庭もあります。

[2025年沖縄のお盆(旧盆)はいつ?]

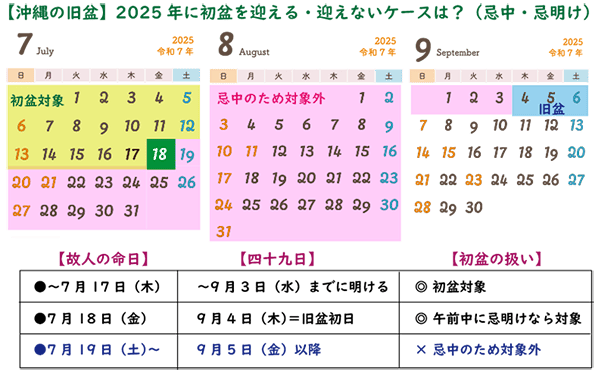

初盆法要をやるのはいつから?忌中前はダメ?

初盆の法要は、「四十九日が明けた後」に初めて迎えるお盆の時期に行うのが基本です。つまり、忌中(四十九日)を過ぎる前に初盆法要を行うことは適切ではありません。

9月4日(木)の初日に忌明けを迎える家も初盆法要はできるので、2025年の沖縄で初盆法要が出来る家は、2025年7月18日(金)以前に、家族が亡くなったケースとなりますね。

● 忌中=故人の魂がこの世にとどまっている期間

● 初盆=故人が仏となって初めて戻ってくるお盆

→ そのため、「忌中明け後」に初盆法要を行うのがマナー

もし忌明けが旧盆の直前になってしまった場合は、無理に初盆法要を合わせる必要はなく、翌年に「繰り越して行う」家庭もあります。僧侶や親族と相談し、最も穏やかな形で供養できる日にちを選びましょう。

[忌中と喪中の違いや忌明けとは]

初盆法要の流れと準備

初盆法要を執り行うにあたって、「何を準備すればよいのか」「当日の流れはどうなるのか」と不安に感じる方は少なくありません。特に沖縄では宗派より地域の風習が重視されるため、準備や進め方も柔軟です。

ここでは、初盆法要を行うために必要な準備と、当日の流れ、香典やお布施のマナーについて、ポイントごとに詳しく解説します。

法要までに準備しておくべきこと

初盆法要をスムーズに行うには、事前の準備がとても重要です。以下のような項目を早めに整えておきましょう。

● 日程と開始時間の決定(親族や僧侶と相談)

● 会場の確認(自宅または別会場)

● 僧侶を招く場合は事前に予約・打ち合わせ

● お布施や御車代の用意

● 仏壇まわりの掃除や飾り付け

特に沖縄では、仏壇(トートーメー)を中心とした自宅法要が多いため、家族で無理のない範囲で準備を進めることが大切です。

近隣にお寺がないけど、どうする?

沖縄では檀家制度が浸透しておらず、地域に頼れるお寺がない家庭も多くあります。そういった場合でも、初盆法要を行う方法はあります。

● 地元の仏壇店や葬儀社に相談する

● 僧侶派遣サービス(出張読経など)を利用する

● 自宅で家族だけの供養を行う(仏壇に手を合わせる)

僧侶を呼ばずに行う初盆法要も十分に意味があります。形式よりも、故人を想う心を大切にしましょう。

お供え・線香など必要なもの

初盆法要で準備すべき供え物や道具には、基本的なルールがあります。以下は主な必要品です。

● 線香・香炉(沖縄の大きな香炉「ウコール」だと安心)

● 供物(果物、故人の好きだったものなど)

● ローソク、花、香炉、焼香セット

● ご本尊・仏壇の清掃、白布など

必要なものは地域差もあるため、仏壇店などに確認しておくと安心です。準備することに正解はありませんが、「供える気持ち」が一番の供養になります。

香典は受け取る?「香典辞退」の選択も

初盆法要に参列する親族や知人から「香典」を受け取るかどうかも悩ましいポイントです。

● 沖縄では「香典辞退」を選択する家庭も増えています

● 3,000円以上の香典を受け取る場合は、返礼品や引き出物の準備が必要

● 全国的な香典の金額相場は3,000円〜5,000円程度が一般的、沖縄では1,000円~3,000円程度

香典を受け取るか辞退するかは家庭の方針で決めて構いません。招待状や案内の中で「香典は辞退させていただきます」と一文添えることでトラブルを避けられます。

[香典返しとは?]

お礼は?表書き・お布施の金額はいくら?

初盆法要で僧侶に読経をお願いする場合、「お布施」や「御車代」「御膳料」といった名目でお礼を渡すのが一般的です。

● お布施の相場:1万円〜2万円

● 表書き:「御布施」「お布施」など(宗派によっては「御礼」)

● 封筒:白封筒または奉書紙、表書きは筆ペンで

● 渡すタイミング:法要前または終了後の落ち着いた場面で

金額や形式に正解はなく、地域の風習や僧侶との関係性に応じて判断しましょう。迷う場合は仏壇店や葬儀社に相談すると安心です。

[初盆法要のお布施]

・沖縄で初盆法要を行うには?お布施の金額・渡し方・表書きマナー解説

当日の流れ|挨拶や参列者の対応も含めて解説

法要当日は、事前準備を終えたうえで落ち着いて対応できるように、おおまかな流れを把握しておくことが大切です。

【初盆法要の基本的な流れ】

- 開式前に仏壇の準備と受付(必要に応じて)

- 僧侶による読経(または家族で焼香)

- 家族代表の挨拶(短くてもよい)

- 会食または引き出物の案内(任意)

- 参列者のお見送り・後片付け

沖縄では「静かに故人を偲ぶ」という考え方が強いため、形式ばらず、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりと進めるスタイルが主流です。

初盆法要の服装や会食マナー

初盆法要を行う際、意外と迷うのが「どんな服装がふさわしいか」「会食の形式は必要か」といったマナーの部分です。沖縄では地域や家庭によってスタイルが異なるため、準備に悩む方も多いようです。

ここでは、初盆法要の服装マナー・食事会(会食)の考え方・引き出物やお返しの有無について、ポイントを押さえてわかりやすく解説します。

喪服は必要?平服でよい?

初盆法要での服装については、「喪服が必要かどうか」に悩む方が多いですが、沖縄では本州と比べてやや柔軟な傾向があります。

● 自宅での法要の場合、平服(地味な色合いの服)で参加する人が多い

● 僧侶を招くなど格式のある法要では、準喪服または略喪服が無難

● 黒や紺、グレーなど落ち着いた色の服装を意識

また、親族以外の方を招待する場合には、施主側が「平服でお越しください」と一言添えておくと、相手も準備しやすくなります。形式よりも、「場にふさわしい清潔感ある服装」が大切です。

[平服・喪服の違いとは?]

食事会(会食)はどうする?

初盆法要のあとの食事会(会食)についても、「やるべきか?省略してもよいか?」という声は多く聞かれます。

● 近年の沖縄では法要後の会食も増えた

● 最近では感染症対策や高齢化により、仕出し弁当や持ち帰り形式にする家庭増加

● 会食が仕出し弁当の場合、費用相場は1人につき約1,000円~2,000円ほど

必ずしも大規模な会食を行う必要はなく、食事の場を通じて故人を偲ぶ「気持ち」があれば十分です。参加者の負担を考慮し、無理のないスタイルを選びましょう。

引き出物やお返しの準備について

初盆法要に招待した方への「引き出物」や「お返し」の準備についても、地域や家庭によって対応が異なります。

● 香典をいただいた場合は、返礼品(引き出物)を用意するのが一般的

● よく選ばれるのは、お茶・菓子・タオルなど実用的なもの

● 沖縄ではお返しも不要とされることが多い(香典辞退の場合はお返しもなし)

法要の案内状に「香典・供物は辞退いたします」と明記すれば、お返しの準備も不要になります。準備する場合でも、「高価すぎない」「かさばらない」ものを選び、故人を偲ぶ気持ちに沿った品を贈るのがポイントです。

初めての初盆でも安心|よくある質問Q&A

初めての初盆を迎えるご家庭では、「何を準備すればいいの?」「お返しや引き出物は必要?」「やってはいけないことってあるの?」など、わからないことが多いものです。

特に沖縄では、地域や家庭によって初盆の供養スタイルに違いがあり、迷いやすいのが実情です。

ここでは、初盆の準備やマナーでよくある質問にQ&A形式でお答えします。初めての方でも安心して初盆法要を進められるよう、必要な情報をわかりやすくまとめました。

初盆法要は自宅でできる?会場は必要?

初めて初盆を迎えると「会場を借りるべきか?」「自宅で供養しても失礼ではないか?」と悩まれる方が多くいます。

結論としては、初盆法要は自宅で問題なく行えます。むしろ沖縄では自宅供養が主流です。

仏壇の前に供物を並べ、家族で手を合わせるだけでも立派な供養になります。

僧侶を招いて読経してもらう場合も、自宅で対応可能です。広い会場を借りる必要はありませんし、親族だけの小規模な法要でも十分に故人を偲ぶことができます。

僧侶なしで合同供養はしてもよい?

近年では、親族間で相談して僧侶を呼ばず、複数の家族で合同供養を行うスタイルも増えています。

沖縄では檀家制度が浸透していないため、「僧侶なし=失礼」ということはありません。

● 合同供養を行う場合は、代表者を決めて進行役を担うとスムーズ

● お布施も親族で相談し、合同でまとめて渡すことが可能

● 仏壇の前で焼香や手を合わせるだけでも心のこもった供養に

大切なのは形式ではなく、家族や親族の気持ちを込めて供養することです。

初盆でやってはいけないこととは?

初めての初盆では「これはやってはいけないのでは?」と不安になる場面も多いでしょう。

明確に「禁止されている」というルールは少ないですが、以下のような点には注意しましょう。

● 忌中(四十九日)を過ぎていないのに初盆法要を行う

● 宗派や家族の方針と異なるマナーを強引に押しつける

● 香典やお返しの対応をあいまいにしてしまう

● 引き出物の準備を忘れる/必要な場合に失礼になるケースも

特に「お返し」や「引き出物」が必要かどうか迷った場合は、事前に親族と相談して統一しておくことが重要です。

また、沖縄では本州と比べて柔軟なスタイルが多いため、「やってはいけないこと」よりも「何を大切にするか」が重視されます。

まとめ|沖縄の初盆法要は「形式」より「想い」が大切

初盆は、故人がこの世に戻ってくる最初のお盆であり、家族にとっても特別な時間です。

本州では僧侶を招いた大規模な法要が一般的ですが、沖縄では宗派よりも地域の風習や家庭ごとの考え方が優先されることが多くあります。

僧侶を呼ばずとも、自宅で仏壇に供物を捧げ、静かに手を合わせるだけでも心のこもった供養になります。家族だけで語り合いながら、故人の好きだった食事を囲む時間もまた、何よりの供養と言えるでしょう。

形式やしきたりにとらわれすぎず、「今、自分たちにできること」を大切にすることが、沖縄の初盆らしさでもあります。無理なく、穏やかな気持ちで故人を迎えることができるよう、地域の風習と家庭の事情に合わせたスタイルで準備を進めてみてください。

大切なのは、故人への想いと、家族で過ごすあたたかなひとときです。自宅供養でも、心がこもっていればそれは立派な初盆法要となります。