・沖縄の「あまがし」やレシピは?

・沖縄であまがしは、子どもの日の行事食?

伝統的な沖縄のお菓子「あまがし」は、旧暦5月5日の旧暦こどもの日の行事食です。全国的なこどもの日は、ゴールデンウィークの新暦5月5日ですが、旧暦行事が盛んな沖縄では、今も旧暦5月5日のこどもの日も祝います。

旧暦こどもの日「グングァチグニチ(五月五日)」は、2025年5月31日(土)!

本記事を読むことで、沖縄で今も愛されるあまがしや、旧暦5月5日「グングァチグニチ(五月五日)」の旧暦こどもの日、あまがしのいただき方や供え方が分かります。

とても簡単なので、今年はこどもと沖縄のあまがし作りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

沖縄のあまがしは、こどもの日の行事食

◇沖縄では旧暦5月5日のこどもの日に、あまがしが行事食です

全国的な風習に倣い、現代の沖縄では新暦のこどもの日を祝うようになりました。沖縄でも観光客に受けて、那覇ハーリーは毎年ゴールデンウイークに開催され、新暦の子どもの日が祝われる傾向にあります。

けれども沖縄の伝統的な旧暦行事に倣い、毎年旧暦5月5日は「旧暦こどもの日」として、こどもや家族の健康祈願を行ってきました。旧暦は毎年暦がずれるため、2025年は5月31日(金)です!

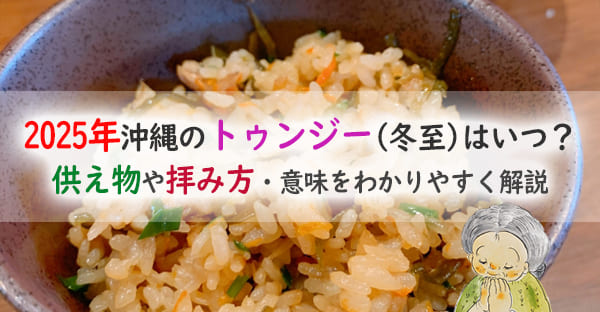

沖縄の「あまがし」とは、沖縄風ぜんざいとも言われる小豆(緑豆)や金時豆、押し麦を煮て黒糖で甘く味付けした、昔ながらの沖縄のおやつです。

沖縄の「あまがし」は、暑い気候の中でひんやりとしたデザートとして親しまれています。夏場にはかき氷と一緒に供されることも多く、食感と味わいが絶妙にマッチします。

また、栄養価が高く、エネルギー補給にも適しているため、おやつとしてだけでなく、軽食としても愛されています。地域によっては家庭ごとに異なるレシピがあり、各家の味を楽しむことができます。

旧暦5月4日|ユッカヌヒー(四日の日)

沖縄で旧暦5月5日、あまがしを供えるこどもの日となる「グングァチグニチ(五月五日)」の前日は、実はハーリー大会が沖縄県各地で開催される、旧暦5月4日「ユッカヌヒー(四日の日)」です!

ハーリー大会ではオモチャや美味しい食べ物など、多くの出店が並び、こども達は家族にオモチャなどを買ってもらいました。そんな翌日が子どもの日、あまがしを供えるグングァチグニチとなります。

沖縄でハーリー大会は、秋の大綱引きに並ぶ二大年中行事!大人達もハーリー大会の戦いを終えて、翌日には家族団らん♪子どもを中心に、あまがしをいただき甘味を味わう、子どもの日となるのです。

沖縄の「あまがし」は、ぜんざい?

◇沖縄のあまがしは、金時豆や押し麦が入ります

沖縄の「あまがし」とは、押し麦と小豆(緑豆)、金時豆などを黒砂糖で煮込んだ粥状の甘いおやつです。

その甘さは黒砂糖独特のコクがあり、豆の食感と麦の滑らかさが絶妙にマッチしています。栄養価も高いため、おやつとしてだけでなく、一部では軽い食事代わりとしても楽しまれています。

沖縄の旧暦5月5日「グングァッチグニチ(五月五日)」は旧暦こどもの日となり、厄払いの菖蒲の葉を添えていただく祝い膳や、あまがしをいただきます。この沖縄のあまがしは、全国的に「沖縄風ぜんざい」とも呼ばれます。

・金時豆などが入る

・押し麦が入る

・冷やしていただく

近年の沖縄では、あまがしをかき氷でいただく食べ方が人気です。戦前の沖縄ではグングァチグニチになると、こども達はあまがしを「今か、今か…」と楽しみに待ったものでした。

現代は美味しいお菓子がたくさん出ていますが、当時はご馳走のおやつだったのです。

沖縄ではあまがし缶詰も販売!

◇現代の沖縄では、あまがし缶などがスーパーで販売されています

時間がない、手軽にいただきたいならば、沖縄のスーパーに行くと「あまがし缶」が販売されていますよ!

富士家のぜんざいはかき氷に沖縄のあまがしを乗せていただくものですね。

また市販品ばかりではなく、圧力鍋を使用すると分量を入れて数十分で作ってくれるので、簡単です。

沖縄のあまがしレシピ

◇沖縄あまがしを手作りするなら、押し麦は最後に加えます

沖縄のあまがしは押し麦が入ります。小豆(緑豆)はしっかり茹でて柔らかくするので、押し麦は最後に入れましょう。

現代の沖縄では、あまがしと言えば金時豆ですが、実は沖縄のあまがしに必ず金時豆が入っている訳ではありません。

小豆(緑豆)や金時豆と、押し麦は別々に下処理をします。

・小豆(緑豆)…250g

・押し麦…50g

・水…4カップ

・砂糖…200g

・塩…適量

お砂糖や塩は、最後に味を見ながら整えて良いですが、目安として[小豆(緑豆)+押し麦]:[お砂糖]=3:2ほどが目安です。

小豆(緑豆)に金時豆を入れても良いでしょう。圧力鍋を使用すれば、柔らかくなるまで茹でる時間も大幅に短縮されます。

沖縄あまがしを作ろう!

◇沖縄あまがしは、圧力鍋を使用すると便利です

沖縄のあまがしは、市販のあまがし缶を使用しなくても、圧力鍋を使うと便利です。

圧力鍋がない場合、小豆(緑豆)は一度湯通ししてから煮ます。

小豆(緑豆)をひたすら煮こんで、最後に押し麦を入れて味を調えるだけですが、小豆が柔らかくなるまで、時間が掛かるかもしれません。

①小豆(緑豆)の湯通し

②押し麦を洗って水切り

③小豆(緑豆)を煮る

④押し麦を加える

⑤お砂糖とお塩で味付け

小豆(緑豆)や金時豆は前日から水に浸すことで柔らかくなり、煮る工程が短くなるでしょう。

現代の沖縄ではかき氷にあまがしを掛けていただく食べ方が人気です。上記材料の他に、かき氷の材料や道具を用意しても、美味しくいただけます。

①小豆(緑豆)の湯通し

小豆(緑豆)を洗ったら鍋に入れ、充分に小豆(緑豆)が浸った状態で火を付けます

小豆(緑豆)は固いので、大きな鍋に水をたっぷり入れて煮るのがポイント!

5分ほど煮たら、一度ざるに取り、茹で汁は捨ててください。

②押し麦を洗って水切り

押し麦はザルでしっかり洗い、水切りをしておきましょう。

小豆(緑豆)と比べて押し麦は柔らかいので、洗ったらザルのまま置いておき、最後に押し麦を加えて煮ます。

③小豆(緑豆)を煮る

湯通しをした小豆(緑豆)を、再び煮ます。大きな鍋に再びたっぷりの水を入れて小豆(緑豆)を煮てください

まず強火で沸騰させて、沸騰したら火を弱火に切り替えます。

今度はじっくりと煮て柔らかくしてください。

一粒手に取って指で潰し、柔らかくなっていたら良いでしょう。

④押し麦を加える

小豆(緑豆)が柔らかくなるまで煮立った鍋に、ザルで洗った押し麦を加えます。押し麦は、煮込むことでふっくらとした食感を持ち、あまがしの旨味を引き立てます。

コトコトと鍋の水の様子を見ながら煮て、押し麦が柔らかくなるまでじっくりと火を通しましょう。鍋の水は必要に応じて加え、焦げ付かないように注意してください。

押し麦が程よく煮えたら、風味が増し、全体の味に深みが出ます。

⑤お砂糖とお塩で味付け

最後にお砂糖とお塩を加えて味付けをします。材料は砂糖200g・塩少々としていますが、味を見ながら適量を入れると良いでしょう。

砂糖は甘さを増すだけでなく、他の材料の風味を引き立てる役割も果たします。一方、塩は甘さを引き締め、全体のバランスを整えるために重要です。

味見をしながら少しずつ加えることで、好みの味に調整することができます。さらに5分~8分ほど煮たら完成です!

合、最初に器の底にもたっぷりと、甘~いあまがしを入れます。

沖縄あまがしには、白もち!レシピ

◇沖縄あまがしと一緒にいただくならば、白もちや白玉だんごが合います

沖縄のあまがしはそのままいただいても美味しいですが、かき氷や白もち、白玉だんごなどを加えて一緒にいただくと美味しいです。

甘さも黒蜜を加えるなど、各家庭や個人で、さまざまに工夫された美味しい沖縄あまがしを見かけます。

| <沖縄あまがし:白もち> | |

| [材料] | |

| ●もち粉の場合 (白もち) |

・もち粉…100g ・水…80g |

| ●白玉粉の場合 (白玉だんご) |

・白玉粉 ・水 |

| [作り方] | ①もち粉を水で練る ②ひと口大のだんごを作る ③もちを茹でる ④ザルに取って冷ます |

沖縄ではお米をついた「餅(もち)」はあまり使用せず、もち粉で作った白もちが、行事食やお供え物で一般的です。沖縄でかき氷にあまがしを利用する場合、最初に器の底にもたっぷりと、甘~いあまがしを入れます。

①もち粉を水で練る

もち粉:お水=5:4くらい(もち粉100gなら、お水80gほど)を目安にして、ボールにもち粉とお水を入れて練り込みます。

もち粉とお水を入れたら、手でしっかりと混ぜ合わせて、ダマがなくなるまで練り込みます。この時、耳たぶくらいの柔らかさになるまで練るのがポイントです。

もし、生地が硬すぎたり柔らかすぎたりする場合は、水やもち粉を少しずつ追加して調整してください。

②ひと口大のだんごを作る

水で調整をしながらよく練り、生地が耳たぶほどの柔らかさになったら、小さいおだんご状に、ひとつひとつ丸めてください。丸める際は、手のひらで優しく転がすようにすると、均一で滑らかな形に仕上がります。

すべてのだんごが同じ大きさになるように心がけると、見た目も美しく、火の通りも均一になります。また、生地が手にくっつく場合は、手に少量の水をつけると作業がしやすくなります。

③もちを茹でる

大きな鍋にたっぷりのお水を張り、火を付けて沸騰させ、そこに前項で作ったひと口大のおだんごを投入して茹でます

鍋の底に落ちたおだんごが水面に上がり浮かんできた頃…、時間で言うと5分ほどが茹で上がりのタイミングです。

④ザルに取って冷ます

ザルに取った後、水に浸けることで、あまがしの熱を均一に冷ますことができます。この過程は、食感を保つために重要です。

また、冷ますことで、保存期間も延ばすことが可能になります。十分に冷めたら、密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存することをお勧めします。

沖縄のあまがしアレンジレシピ

沖縄の伝統的な甘味であるあまがしは、そのままでも美味しいですが、アレンジを加えることでさらに多様な楽しみ方を見つけることができます。

沖縄のあまがしはさまざまな食材と組み合わせることで、新しい味覚体験を提供してくれます。日常の食卓に取り入れやすく、家族や友人とともに楽しむことができるアレンジレシピに挑戦してみてください。自分だけのオリジナルあまがしを見つけることができるかもしれません。

[ココナッツミルク]

まず、フルーツを使ったアレンジはおすすめです。例えば、あまがしにココナッツミルクを加え、マンゴーやパイナップルなどのトロピカルフルーツをトッピングすると、南国らしい爽やかなデザートに変身します。

さらに、この組み合わせにヨーグルトを加えると、酸味と甘味のバランスが絶妙な一品になります。

[黒糖を加えて煮込む]

また、沖縄の黒糖を少し加えて煮込むことで、より深みのある味わいを楽しむこともできます。この黒糖アレンジは、温かい状態でいただくと、寒い季節にもぴったりです。

さらに、アイスクリームを添えると、冷たいデザートとしても楽しめます。バニラアイスや抹茶アイスとの相性が良く、甘さとクリーミーさが絶妙にマッチします。

[パンケーキやワッフルトッピング]

さらに、あまがしをパンケーキやワッフルのトッピングとして使うのも面白いアイデアです。ホイップクリームと一緒に盛り付けることで、ボリューム感のあるデザートになります。

お好みでシナモンパウダーを振りかけると、スパイシーな風味が加わり、味にアクセントが生まれます。

王道!あまがしかき氷レシピ

沖縄の伝統的なデザート、あまがしを活用したかき氷は、夏の暑さを和らげるのにぴったりです。

あまがしは、金時豆や押し麦を煮込んで作られ、独特の甘さと食感が特徴です。これをかき氷と組み合わせることで、ひんやりとした甘みが口の中で広がり、涼しさを感じることができます。

①あまがしかき氷の作り方

あまがしのかき氷を作る際には、まずしっかりと冷やしたあまがしを用意します。次に、かき氷機で氷を細かく削り、その上にあまがしをたっぷりとかけます。さらに、練乳やココナッツミルクをかけると、よりリッチな味わいが楽しめます。

②あまがしかき氷トッピング

また、トッピングとして白玉やフルーツを加えると、彩り豊かで食感のバランスが取れた一品になります。特に、沖縄特産の黒糖シロップをかけると、深みのあるコクが加わり、一層贅沢な味わいに仕上がります。

家族や友人と一緒に楽しむのも良し、特別な日のデザートとしても最適です。自宅で簡単に作れるので、沖縄の風味を自宅でも気軽に味わってみてはいかがでしょうか。

あまがしと一緒に!ぶくぶく茶

ぶくぶく茶は、沖縄の伝統的な飲み物で、特にお祝いの席や特別な場で振る舞われることが多いです。このユニークなお茶は、泡立てた茶葉に米を混ぜ、独特の泡立ちを楽しむことができます。

そして、あまがしとの組み合わせは、沖縄の食文化をより深く体感する絶好の機会です。

あまがしとぶくぶく茶の組み合わせ

あまがしの優しい甘さと、ぶくぶく茶のほのかな苦味が絶妙に調和し、口の中で豊かな味わいを生み出します。

この組み合わせは、まるで沖縄の風景を味わっているかのような特別な感覚をもたらします。あまがしの金時豆や押し麦の歯ごたえが、ぶくぶく茶の泡と一体となり、豊かな食感のハーモニーを奏でます。

沖縄の海の波を連想

ぶくぶく茶の泡は、沖縄の海の波を連想させるとも言われ、その見た目も楽しむ要素の一つです。飲む際には、泡の部分を優しくすくいながら、あまがしを一口食べてからお茶を味わうと、双方の風味がより引き立ちます。

このシンプルでありながらも奥深い飲食体験は、訪れる人々に沖縄の豊かな文化と伝統を伝えるのに最適です。

ぶくぶく茶の作り方もユニーク

また、ぶくぶく茶はその作り方もユニークで、専用の泡立て器を使って茶葉を泡立たせる工程が楽しさを増します。

家庭で簡単に作ることができるため、あまがしと一緒に自宅で沖縄の雰囲気を再現するのもおすすめです。特別な道具がなくても、泡立て器を工夫することで、沖縄の伝統を身近に感じられます。

あまがしと飲むなら沖縄コーヒー!

沖縄の伝統的なスイーツであるあまがしは、独特の甘さと風味を持っていますが、その豊かな味わいをさらに引き立てるのが沖縄コーヒーです。

沖縄コーヒーは、地元で栽培された豆を使用し、特有の深みと香りを持つのが特徴です。このコーヒーの持つコクと苦みが、あまがしの甘さを絶妙に引き立て、互いを補完し合うペアリングとなります。

沖縄コーヒーの特徴

沖縄コーヒーは、一般的なコーヒーと比べて酸味が少なく、滑らかな味わいが特徴です。そのため、あまがしの素材である金時豆や押し麦の優しい甘さを損なうことなく、むしろその後味をより一層引き立てます。

特に、沖縄の自然の中で育まれたコーヒー豆の風味は、あまがしの素朴さと相性抜群で、まるで沖縄の風景をそのまま味わうかのような感覚に浸れます。

沖縄コーヒーの楽しみ方

また、沖縄コーヒーはそのままブラックで楽しむのも良いですが、少しミルクを加えることで、あまがしのクリーミーな食感と調和し、滑らかさが増すため、異なる味わいを楽しむことができます。

さらに、コーヒーの温度も重要で、ホットで飲むときにはあまがしの温かい甘さと一緒にほっこりとしたひとときを、アイスで飲むときには爽やかさと共に涼やかなデザートタイムを演出します。

・一般社団法人沖縄コーヒー協会

沖縄そばの、食後あまがし?

沖縄そばを楽しんだ後に、何か甘いものが欲しくなることはありませんか?沖縄そばのお店では、食後にいただくあまがしメニューがしばしばあります。

沖縄そばの食後、甘味が恋しい?

沖縄そばは、そのコシのある麺と出汁の風味が特徴で、しっかりとした味わいがあります。そのため、食後には少しさっぱりとした甘味が恋しくなることも。ここで登場するのが、あまがしです。

あまがしは、煮込んで作るため温かく、食後に体をほっとさせる効果があります。また、冷やしても美味しく、季節や気分によって楽しみ方を変えられるのもポイントです。

あまがしの栄養バランス

さらに、あまがしは栄養価が高いことでも知られています。金時豆は食物繊維が豊富で、押し麦にはビタミンやミネラルが含まれており、健康的なデザートとしても評価されています。

沖縄の人々は、日常の食事においてこのようなバランスを大切にしており、食後にあまがしを食べることで、食事全体の満足度を高めています。

旅行者におすすめ!

沖縄そばの後にあまがしを楽しむことで、沖縄の食文化をより深く知ることができ、旅行者にとっても新しい味覚の発見となるでしょう。

沖縄を訪れた際には、ぜひこの組み合わせを試してみてください。沖縄の豊かな食文化が生み出す絶妙なハーモニーを、心ゆくまで堪能できることでしょう。

沖縄あまがし以外のおやつは?

ジーマミー豆腐

ジーマミー豆腐は、沖縄を代表する伝統的なおやつの一つです。「ジーマミー」とは沖縄の方言で「落花生」を指し、この豆腐はその名の通り、落花生を原料に作られています。

[特徴と作り方]

通常の大豆豆腐とは異なり、クリーミーで滑らかな食感が特徴です。ジーマミー豆腐は、落花生をすりつぶして絞った汁に、片栗粉やくず粉を加えて煮ることで作られます。その後、冷やして固めることで、独特の弾力と風味を持つ豆腐が完成します。

[食べ方]

この豆腐は、甘いタレや黒蜜をかけてデザートとして楽しむことが一般的ですが、塩味のたれをかければ、また違った味わいを楽しむことができます。沖縄の家庭やレストランでは、しばしば食卓に並ぶ一品であり、観光客にも人気があります。

うむくじてんぷら

うむくじてんぷらは、沖縄を代表する伝統的なおやつで、特に地元では日常的に親しまれています。「うむくじ」とは沖縄の方言で「芋の粉」を意味し、主にさつまいもや紅芋の粉を使用します。

[特徴と作り方]

このさつまいもや紅芋の粉に、水を加えてよく混ぜ合わせ、適度な硬さにした生地を油で揚げるだけというシンプルな工程です。天ぷらにすることで、外はカリッと、中はほくほくとした食感を楽しむことができます。

[食べ方]

うむくじてんぷらは、甘さ控えめで芋の自然な甘みを活かしているため、沖縄そばなどのメインディッシュの後にぴったりのデザートとして食べられます。

揚げた直後に食べると、香ばしさと甘みが口いっぱいに広がり、沖縄の風味を存分に楽しむことができます。この素朴でホッとする味わいは、沖縄の自然と文化を感じることができる一品です。

サーターアンダギー

サーターアンダギーは、沖縄の伝統的な揚げ菓子で、その名は「砂糖の油揚げ」を意味します。このお菓子は、外はサクサク、中はふんわりとした食感が特徴で、一口食べるとほのかな甘さが口の中に広がります。

[作り方]

サーターアンダギーの材料はシンプルで、小麦粉、砂糖、卵、そしてベーキングパウダーが基本です。これらを混ぜ合わせて生地を作り、油で揚げることで独特の形状と食感が生まれます。

[食べ方]

黒糖やシナモンを加えることで、さらに風味豊かなものにすることもあります。これにより、サーターアンダギーは一層個性的で味わい深いお菓子となります。

最近ではサーターアンダギーの新しい食べ方として、アイスクリームやクリームを添えてデザートとして楽しむ方法も人気です。

沖縄あまがしを供える

◇お供えした沖縄あまがしをいただくと、ご利益があります

沖縄ではあまがしを、旧暦5月5日のこどもの日「グングァチグニチ(5月5日)」に、ヒヌカン(火の神様)・トゥクシン(床の神)・お仏壇に供えると良いでしょう。

どれもない家庭では、簡易的なヒヌカン(火の神)祭壇を仕立てて、供える家庭も見受けるようになりました。

沖縄の旧暦5月5日はグングァチグニチと呼ばれるこどもの日、沖縄のあまがしはこども達の御馳走ではありますが、旧暦こどもの日の行事食です。

①ヒヌカン(火の神様)

②お仏壇(ご先祖様)

③祈願をする

④ウサンデー(下げる)

⑤皆でしていただく

沖縄の人々にはお馴染み「ウサンデー」とは、お供え物を下げて、家族でいただくことです。

お供えした沖縄あまがしをいただくと、御利益をもらえます。

供えるおだんごは「7個」が理想的

ヒヌカンやお仏壇などお供え物に、沖縄であまがしを供えるなら、お皿に乗せるおだんごの数は7個が良いでしょう。

縁起の良い奇数(陽の数字)のなかでも七つの関所(人が亡くなってから成仏するまでの関所のこと)など、何かと「7」はより縁起が良いとして用いられます。

菖蒲の匙を添える

沖縄ではお仏壇へあまがしを供える時、菖蒲の匙(菖蒲の葉)を添え、お盆に乗せると丁寧です。

本来は菖蒲の匙の作り方もありますが、そのまま添えても問題はありません。

残った菖蒲の葉は、沖縄では患部に貼り付けたり、頭や腰に巻き付けるなどをして、厄払いを行ってきましたが、近年では菖蒲の葉の風習自体がすっかり少なくなりました。

菖蒲の匙の作り方や、旧こどもの日の風習については、下記コラムをご参照ください。

・【沖縄旧暦5月の行事】グングァチグニチ(5月5日)はこどもの日あまがしで厄祓い?

供えた後、あまがしをウサンデー

ウサンデーとは、お供え物の「おさがり」

沖縄の旧暦行事では、神様やご先祖様へ供えたお供え物を下げた後、家族でいただく風習があります。これを沖縄では「ウサンデー」と呼び、神様やご先祖様からのおさがりをいただくことです。

あまがしを供えてしばらく時間が経つと、子どもなどが神様やご先祖様へご挨拶をして、お供え物であるあまがしをウサンデーし、食卓へ持ってくる風景がありました。

ウサンデーする

沖縄ではお供え物はご馳走であり、さげたお供え物はいただく風習がありました。ただ、現代においてはお墓参りなどのお供え物は、現代の人々の口に合わないとして、別にオードブルを注文することが増えています。

それでも、グングァチグニチに供えるあまがしなどは、現代でも沖縄の人々に愛されるおやつであり、ウサンデーをした後には、多くの家庭で美味しくいただいています。

お供え物をいただいて、運をいただく

このウサンデーは、単なる食事の一部ではなく、供え物を通じて運や幸運を授かるという意味合いが込められています。

[お供え物は神聖]

沖縄では、供え物を神聖なものと見なし、それをいただくことで神仏の加護やご先祖様からの恩恵を受けると信じられてきました。このような習慣が、家族や地域の絆を深め、日常生活においても心の豊かさを育む一助となっています。

[食べる運は日々の小さな幸運]

特に、沖縄の人々は食を通じて感謝の心を表し、日々の生活に感謝することで運を呼び込むという考え方を大切にしています。こうした文化的背景を理解し、供え物をいただくことで、私たちもまたその一部を共有し、日常の中に小さな幸運を見つけることができるのです。

まとめ:沖縄あまがしは、金時豆や押し麦が美味しいです

沖縄のあまがしは、その昔から現代まで、沖縄のこども達に愛されてきた沖縄のおやつ「沖縄風ぜんざい」となり、今も沖縄のスーパーなどで市販品が並んでいます。

沖縄県外の人々は、沖縄のあまがしレシピを見て「おもちはもち粉から作るの?」と驚く人も少なくありません。

けれども沖縄ではあまがしのみならず、お正月などのおもちも、もち米をついて作るものではなくもち粉が一般的です。

お仏壇へのお供え物は7個が理想的としましたが、小さな白もちなら良いですが、大きい時には供えにくいですよね。

3個など奇数を供えれば、それでも問題はありません。

まとめ

沖縄のあまがしとは?

●沖縄のあまがしとは?

・小豆(緑豆)や押し麦を煮詰めた甘いおやつ

・粥状に煮て、黒砂糖や砂糖で甘く整える

・金時豆の入ったあまがしが人気!

・あまがし缶やパックが市販されている

●沖縄のあまがしレシピ

・小豆(緑豆)や金時豆を柔らかく煮る

(一度湯通しして、二度煮る)

・次に押し麦を加えて煮る

・最後に黒糖や砂糖、塩で味付けをする

●沖縄のあまがしアレンジ

・かき氷にかける

・白もちを加える

(団子粉/白玉粉/もち粉)

●グングァチグニチの行事食

・「グングァチグニチ」は、旧暦こどもの日

・ヒヌカンとお仏壇へ供える