・行事食「小豆粥」とは?

・冬至や小正月に小豆粥を食べるのはなぜ?

・簡単で美味しい小豆粥レシピは?

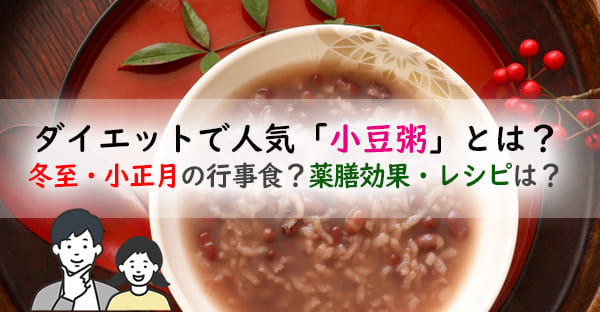

「小豆粥」とは、小豆を入れたお粥です。冬至や小正月、二十日正月の節目に、厄祓いと体を労わる行事食としていただきます。

本記事を読むことで、行事食でいただく「小豆粥」とは?いただく節目や小豆粥の意味と効能、美味しく簡単な小豆粥レシピが分かります。

冬至・正月の小豆粥はなぜ食べる?

「小豆粥」は厄を祓い、体を労わる行事食です。

現代は女性の間でダイエットとしても注目される「小豆粥」は、もともと冬至や小正月、二十日正月など、お祝い事や節目のタイミングで、人々の体を労わり厄を祓う行事食として、親しまれてきました。

①邪気を祓う(中国の古い風習)

小豆の赤い色は、中国の古い風習から邪気を祓う色とされています。小豆を食べて邪気を祓うことで、寒い冬に訪れる疫病を跳ね除けるとされてきました。

冬至にはインフルエンザなど流行病が訪れる冬に向け、疫病を祓い除け、体を労わり丈夫にする行事食として、カボチャの煮物などとともにいただきます。

②体を労わる

小豆粥は1月15日・20日等の小正月や二十日正月の行事食でもありますよね。お正月は正月祝いのご馳走、忙しくて胃腸も疲れているでしょう。

またお正月は門松など正月飾りで結界を張っていましたが、小正月・旧正月の節目をもって結界が説かれます。小豆粥を食べることで、結界が解けたことでやってくる邪気を祓うとされました。

③縁起が良い

小豆の赤はお祝いの色として「縁起が良い」ともされています。小正月・二十日正月はお正月の締めくくりとして、縁起の良い小豆粥をいただく人もいるでしょう。

特にその昔の小正月・二十日正月は、お正月に忙しく働いていた女性・奉公人がお休みをいただくタイミングでした。そこで小豆粥を食べて体を労わり、小さくお正月を祝ってきたのでしょう。

④小豆の赤い色は「太陽」

赤い色の小豆には「霊力(セジ)」があるとされ、小豆をいただくことで人々は霊力を持ち、あらゆるヤナカジ・シタナカジ(嫌な風・穢れた風)を祓うとされたためです。

●小豆の赤い色は「生命の象徴」

・太陽

・火

・血

・生命

小豆を食べて体内に入れることで、太陽神の恩恵をいただき気力が戻るとされます。太陽の光により全ての邪気を祓い、家の結界を張り家族の無病息災を祈願するためです。

そのため小豆粥以外にも、赤飯や赤い古代米を白ご飯で炊き込んだ「赤飯」などをいただく時もありますね。

⑤まめになる

小豆の豆は「まめになる」との語呂合わせも言い伝えられています。「まめな人」は言い換えると実直・誠実・本気、面倒臭いことも嫌がらずに真面目に取り組む人です。

「まめになる」は、やる気があること・熱心・勤勉になること、「まめに動く」とは、真面目によく働くこと・面倒臭がらずにテキパキと動き、よく気が付くことを表します。

小豆粥の薬膳効果は?

実際に小豆粥は薬膳効果が認められ、健康に良い影響をもたらします。小豆粥は塩分を体内から排出するため、むくみ改善につながるでしょう。

また小豆粥はダイエットに注目されていますが、これはむくみ改善効果があるためです。お正月のご馳走で「正月太り」に悩む人々にとって、小豆粥はもってこいの食事と言えます。

ポリフェノール抗酸化作用が、体に取り込んだ有害物質を無害にする薬膳効果もあるため、実際に正月祝いのご馳走でむくみ、重だるくなった体に効果的です。

①利水効果

小豆の利水(りすい)効果は有名ですね。小豆には、体内に水分が溜まり排出されず不調を引き起こす水毒(水滞)の改善効果があります。

水毒の症状は、朝から顔がむくんでいる・頭が重い・疲れやすい・手足の冷え・消化の血からが弱まる、等々があるでしょう。

小豆は利尿作用・発汗作用により体内に溜まった水を排出し、胃の水を腸に送ってくれます。代謝機能の改善につながるでしょう。

②清熱効果

小豆には、体内の熱を整える清熱(せいねつ)効果があります。この清熱効果によりクールダウンすることが、古来から邪気を取り除くと言い伝えられてきた所以でもあるでしょう。

体内の熱を整えることで水分も整い、ほてりを抑える力があります。

③解毒効果

小豆の解毒(げどく)効果は、あらゆる体の不調を改善します。利尿作用により余分な水分を排泄するとともに、老廃物を排泄しリンパ腺の流れを改善してくれるでしょう。

また解毒効果により免疫機能の改善、皮膚トラブルの改善も期待できます。

④消腫効果

小豆の消腫(しょうしゅ)効果とは、むくみ・腫れ物(はれもの)を取る効果です。

邪魔な水を取り除く消腫効果により、皮膚の膿のあるできものなどにも作用します。皮膚や体にたまった余計な水、老廃物を流し、体内水分や熱量を抑える効能も期待できるでしょう。

⑤ダイエット効果

ダイエット界隈で小豆が注目されている理由は、その性質です。小豆は一度にたくさん食べても、余分は体外へ排出されます。

血中コレステロール値を下げる、便秘解消や血圧コントロールの他、むくみや美肌効果を期待するならば、毎日少しずついただくことがポイントです。

小豆は身体を冷やす・温めすぎる心配がないので、毎日食べてダイエットができるでしょう。

[圧力鍋+炊飯器]で作る小豆粥レシピ

◇家族で小豆粥をいただく時は、炊飯器が便利です

小豆粥は茹で小豆缶を使わなくても、圧力鍋+炊飯器で手抜き料理ができます。

固い小豆を柔らかく煮るまで時間が掛かりますが、圧力鍋を使って柔らかく煮ちゃいましょう。

・お米…お米カップ2杯

・小豆…お米カップ1杯

・お水…お米カップ8杯

(炊飯器の水は別途)

小豆粥は炊飯器のお粥モードを利用します。

小豆を炊いた煮汁を小豆粥にそのまま使うことで、より味わいが増すでしょう。

| <炊飯器で作る小豆粥レシピ> |

|

| [小豆を炊く] | ①小豆をざるで洗う ②圧力鍋に小豆を入れる ・お水(カップ8杯)をセット ③圧力鍋に8分かける ④圧力鍋の蓋を開ける ・冷めるまで待つ ⑤小豆と煮汁を分けておく |

| [小豆粥を作る] | ⑥お米を研ぐ ⑦お米と⑤の煮汁をお釜にセット ・足りない分は水を継ぎ足す ⑧⑤の小豆をお釜に入れる ⑨お粥モードで炊く |

味付けはお好みで、塩や砂糖を加えていただきます。

食べながら味付けしても良いですし、炊き上がってからお釜で味を調整しても良いでしょう。

冬至ではカボチャの煮物、小正月や二十日正月ではブリ大根の煮付けなどといただく地域が多いです。

①大阪風:生米から作る小豆粥

◇小正月にいただく大阪風の小豆粥には、丸餅が入ります

大阪風の小豆粥は生米からじっくりと作り、小豆も前日から水に浸して作る他、丸餅が入る家が多いです。

前日から浸す小豆は、大納言が甘くて柔らかく美味しいでしょう。

・生米…1.5カップ

・あずき…300g

・お水…9カップ

(小豆を煮た汁を含む)

・お塩…適量(小さじ3ほど)

・丸餅…好きな数

お汁粉とは違い、小豆粥の味付けは控えめがポイントです。

お塩を控えめに整えることで、小豆本来の甘さが引き立つでしょう。

お餅があるので、人数に合わせて量を調整してください。

| <生米から作る小豆粥レシピ> |

|

| [前日] | ①小豆をざるで洗う ②鍋にたっぷりの水を入れる ③①の小豆を鍋に入れる ④鍋を沸騰させる ⑤5分ほど煮こむ(中火) ⑥火を止める ⑦そのまま一晩浸す |

| [当日] | ①鍋に下記を入れる ・生米 ・小豆 ・小豆を煮た汁 ・塩を少々 ②鍋を沸騰させる ③弱火にする ④20分ほど煮る(弱火) ⑤アク取り |

| [丸餅を入れる] | ①丸餅を焼く ②鍋に入れる ③絡めて完成 |

当日に小豆を煮る時は、沸騰させたらすぐに弱火にして、皮が割れないように見ながら20分~30分に詰めます。

丸餅は焼いて小豆粥に入れる家が多いですが、鍋の火を止めて丸餅を投入し、底に付かないよう、時々動かしながらゆっくりなかまで柔らかくなるのを待つのも良いでしょう。

・2024年「鏡開き」とは?いつ、どのように行うの?タブーや、鏡開きの後はどうする?

②茹で小豆缶の小豆粥レシピ

◇茹で小豆缶を使うと、一人前でも簡単です

茹で小豆缶を賢く利用すると、一人前をパッと作っていただくこともできます。

お汁粉の小豆缶は加糖を利用する人が多いですが、小豆粥は無糖の茹で小豆缶がおすすめです。

・ご飯…1人前(ご飯茶碗1杯)

・茹で小豆缶(無糖)…1缶

・お水…適量

・お塩…適量

味付けは基本的にお塩ですが、近年は白だしなどのだし汁も人気があります。

茹で小豆缶はご飯の分量に合わせて、ご飯茶碗1杯ほどならば、80g~100gほどの小豆缶で充分でしょう。

①分量のご飯を鍋に入れる

②ご飯がひたひたになるほどのお水を入れる

③鍋を沸騰させる

④沸騰したら弱火にする

⑤茹で小豆缶の小豆を入れる

⑥好きな柔らかさまで煮込む

白だしの味付けの他にも、鳥ガラスープの素では中華風です。

残りご飯を使って手軽に作れるので、毎日でもストレスがありません。

③もっと簡単な小豆粥?

◇お赤飯から小豆粥を作る方法もあります

近年はお赤飯のレトルトパックも販売されるようになりました。

容器の端っこを少し開けて、レンジで2分ほどチンッと温めるだけで、お赤飯がいただけちゃいます。

このレトルトお赤飯を使った小豆粥も、若い世代に手軽で人気です。

・お赤飯レトルトパック…1人前

・お水…3カップほど

・お塩…適量

お赤飯のレトルトパックを使用しても良いですが、お正月明けにはお赤飯が残っていることもありますので、残り物のお赤飯から作っても良いでしょう。

この時は、冷えたお赤飯から調理を始めます。

| <お赤飯から小豆粥レシピ> |

|

| ①レトルトパックのお赤飯を開ける | |

| ②鍋に②のお赤飯を入れる | ・木じゃくしで割る ・適度な大きさにする |

| ③お水を入れて煮る | ・一度沸騰させる |

| ④沸騰したら弱火にする | ・木じゃくしで混ぜる (底にお米が付かないように) |

| ⑤水分が少なくなるまで煮る | ・煮詰まってきたらさらに弱火にする |

| ⑥丁度良く煮詰まったら完成! | |

お赤飯が仕上がっているので、水を入れて煮詰めるだけです。

ただ固いためゆっくりと弱火に煮詰めます。

底にお米が付かないよう、時々混ぜることがポイントです。

食べる時には適量のお塩などを振っていただきましょう。

小豆粥といただく行事食は?

◇小正月や二十日正月は「骨正月」です

正月祝いのご馳走には福が詰まっているため、残さず全て調理していただきます。

お正月には出世魚のブリや鮭などを縁起物として出しますよね。

小正月や二十日正月には、残ったブリの頭や骨を煮込んだ「ごった煮」や、ブリ大根が好まれました。

残り物をいただくため、具材は大根に限りません。

| <簡単に作るブリ大根:材料> |

|

| [具材] | ・ブリの残り…頭や骨など ・大根…1本 ・ネギ…適量 ・ショウガ…適量 |

| [好みで(残り物)] | ・昆布 ・ゴボウ …など |

| [味付け] | ・お水…1.5カップ ・お酒…半カップ ・醤油…大さじ2 ・みりん…大さじ2 ・お砂糖…大さじ1 ・白だし…小さじ2 |

昔ながらの小正月や二十日正月でいただくブリ大根は、骨まで柔らかくいただくために、数日前から酒粕にブリの骨を入れていました。

現代も余裕があれば、数日前から漬けておくと良いでしょう。

| <簡単に作るブリ大根レシピ> |

|

| [ブリの臭み消し] | |

| ①ブリに塩を振る | ・15分ほどおいて臭みを消す (酒粕に漬けていない場合) |

| ②ブリを水で洗う | ・熱湯を回し掛ける ・水分を拭き取る (キッチンペーパーで) |

| [根菜類の下準備] | |

| ③大根を切る | ・面取り(角を削る) ・隠し包丁 (軽く表面に切れ目を入れる) |

| ④10分ほど茹でる (お米のとぎ汁を使用) |

・水で洗う |

| ⑤ショウガを薄く輪切りに切る | |

| [調理] | |

| ⑥鍋に下記を入れる | ・⑤のショウガ ・②のブリ ・④の大根(根菜類) ・[味付け]の調味料 |

| ⑦中火~弱火で煮込む | ・落し蓋をする ・約20分~30分 |

| ⑧煮汁を確認 | ・少なくなるまで煮詰める |

通常のブリ大根は切り身を使用しますが、小正月や二十日正月の「骨正月」ではブリの骨や頭を使うため、じっくりと煮詰める必要があります。

落し蓋はアルミホイルをくちゃくしゃにして煮物の上に敷くことで、上手にアクを取ってくれるので便利です。

①二十日正月の麦とろご飯

◇二十日正月の行事食は「麦とろご飯」です

また二十日正月は小豆粥も行事食ですが、白米が日常的にいただけなかった時代に、パラパラの麦ご飯をご馳走にした「麦とろご飯」をいただきました。

正月飾りの片付けなどで忙しい仕事の合間、美味しくさっといただくのに、とろろだと美味しくいただけます。

小豆粥にとろろを掛けていただくのも良いでしょう。

・お米…2カップ

・もち麦…大さじ2

・山芋…400g

・白だし…適量

・しょうゆ…適量

・トッピング…適量

(小口ネギや青のりなど)

麦ごはんにはもち麦を使う人が多いですが、もちろん押し麦でも構いません。

山芋の種類は何でも良いでしょう。

二十日正月は「骨正月」の他にも「麦正月」の愛称があります。

①麦ごはんを炊く

・お米ともち麦

②山芋をすりおろす

③②の山芋に白だしを加える

・すり鉢で回しながら加える

・とろろが色付くまで

④麦ごはんをよそる

⑤④に③のとろろを掛ける

山芋は皮をむくときに痒くなりがちです。

菜箸を山芋の底に差し回すように皮をむくと、手を汚さず痒くなりにくいでしょう。

小豆粥と一緒にとろろをいただきたい時は、とろろをお椀の底によそってお味噌汁を掛ける「とろろ汁」もおすすめです。

まとめ:小豆粥はむくみを取り、毒気や邪気を祓います

冬至や小正月、二十日正月に小豆粥をいただく風習は昔からありましたが、薬膳効果から見ても、利水作用や解毒効果があり、理にかなっています。

ブリ大根(ブリのごった煮)はもともと、お正月のブリなどお魚が塩漬けになっていたため酒粕などと一緒に煮ていただきましたが、現代は切り身を購入して行事食としていただくのも良いです。

この他、小正月や二十日正月は「団子正月」とも呼ばれます。

特に旧暦15日に行われてきた小正月にはお団子をお焚き上げとともに焼いていただく地域が多くありました。

小豆粥にもお団子を入れる家庭は多くあります。