「2025年のお雛様はいつ頃飾るのが良い?」

「2025年現代、沖縄でお雛様はどんなものを選ぶ?」

「お雛様の並べ方が分からない!」

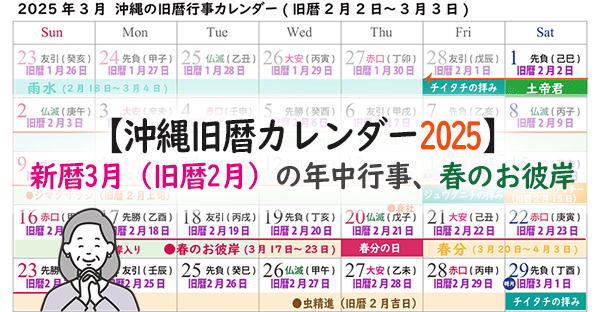

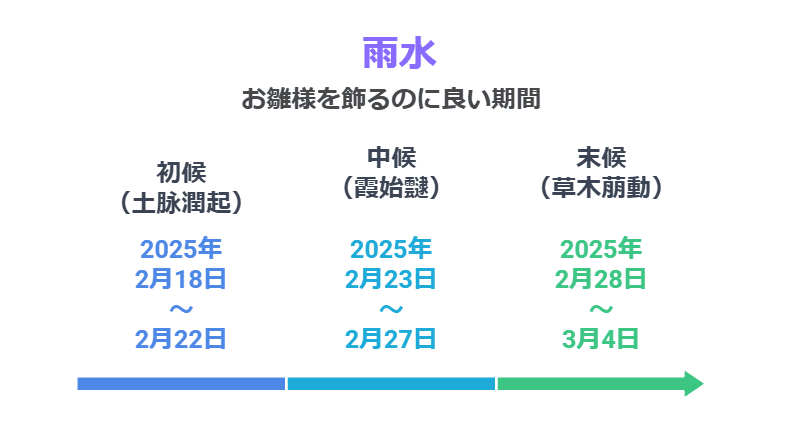

2025年のお雛様は例年通り3月3日(月)です。全国的に早めに片づけるとされますが、では、いつ頃から飾り始めれば良いのかと迷う方も少なくありませんよね。この他、いつ頃出すかはわかっているものの、並べ方に戸惑う方もいます。

本記事を読むことで、2025年にお雛様をいつ頃から出し始めれば良いのか、具体的な日程が分かります。関東・関西で違う並べ方や沖縄の傾向、沖縄の旧暦3月3日に行う年中行事「ハマウイ(浜降り)」とひな祭りの違いまで解説していますので、ぜひ、最後までお読みください。

2025年のお雛様はいつから飾る?

お雛様を飾る時期は、地域や家庭の伝統によって多少の違いがありますが、一般的には立春を過ぎた2月中旬から2月末にかけてがよいとされています。立春は暦の上で春の始まりを意味し、ひな祭りの準備を始めるのにふさわしい時期と考えられています。この時期に飾ることで、厄を払い、新たな春を迎える準備が整うと言われています。

また、雛人形は厄除けや子供の健康を願う意味が込められているため、ひな祭りの数日前に慌てて飾るよりも、余裕を持って準備することがよいとされています。飾る時期を逸すると、せっかくの願いが届かないという古くからの言い伝えもありますので、できるだけ早めに飾り付けを行い、節句を迎える準備を整えましょう。

特に忙しい現代社会では、2月の最初の週末を利用して家族と共に飾り付けを行う家庭も増えています。これにより、家族全員がひな祭りを迎える意識を高めることができ、子どもたちにも伝統文化に触れる機会を提供できます。日々の忙しさに追われつつも、家族で飾り付けを楽しむことは、単なる準備作業以上の価値があります。

ただし、あまり早く飾りすぎると、埃や汚れがつきやすくなるため、飾った後の管理にも注意が必要です。特に日本の気候は湿気が多いため、こまめな掃除や湿気対策を行い、大切な雛人形を長く美しく保つことが大切です。このように、雛人形を飾る時期には多くの意味が込められており、単に「いつ飾るか」だけでなく、その準備過程も大事な家族の時間となります。

お雛様は誰が買う?

お雛様を誰が買うかという疑問は、地域や家族の伝統によって異なることがあります。一般的には、女の子の初節句を祝うために祖父母が購入することが多いです。

特に、母方の祖父母が贈るという習慣が広く知られていますが、近年では両親が選んで購入するケースも増えています。この変化は、家族のライフスタイルや経済的な状況、そして個々の価値観によってもたらされているといえるでしょう。

また、お雛様は単なる飾り物ではなく、女の子の健やかな成長と幸せを願う象徴としての意味合いを持つため、贈る側も贈られる側も、その選び方には特別な思いを込めることが多いです。伝統的な七段飾りから、現代的なコンパクトサイズのものまで、選択肢は多岐にわたります。どのタイプを選ぶかも、贈る側と受け取る側のコミュニケーションが重要です。

さらに、購入のタイミングや贈り方についても地域差があります。例えば、関東では初節句の前までに贈るのが一般的とされる一方、関西では初節句の当日に贈ることが多いといわれています。

このように、お雛様を誰が買うかという問題は、地域の文化や家族の事情によって大きく影響されるため、事前に家族間で話し合い、理解を深めることが望ましいでしょう。最終的には、家族全員の気持ちが反映された形でお雛様を迎えることが、最も大切であると言えるでしょう。

2025年のひな祭りの日にちはいつ?

2025年のひな祭りは、例年通り3月3日(月)に行われます。この日は、日本の伝統的な行事の一つであり、女の子の健やかな成長と幸せを祈る大切な日です。ひな祭りは、「桃の節句」とも呼ばれ、春の訪れを祝う意味も持っています。この日は、家庭で雛人形を飾り、ひなあられやちらし寿司、はまぐりのお吸い物など、特別な料理を楽しむことが一般的です。

ひな祭りの由来は平安時代に遡り、当時は「雛遊び」と呼ばれる紙の人形を使った遊びが流行していました。この伝統が時を経て、現在の雛人形を飾る形に変化したとされています。雛人形は、平安時代の貴族の装束をまとった人形で、天皇と皇后を表す内裏雛(だいりびな)を中心に、三人官女や五人囃子などが階段状に並べられることが一般的です。

また、ひな祭りの前後には地域によって様々な行事やイベントが行われることもあります。祭りの期間中は、地域の伝統行事を楽しむことで、より一層文化への理解が深まります。特に、地域の神社や寺院ではひな人形の展示や、ひな祭りにちなんだ催しが行われ、多くの人々が訪れます。

このように、2025年のひな祭りも、日本各地で様々な形で祝われることでしょう。家族や友人と一緒に、伝統的なひな祭りを楽しむことで、次世代へとその文化を繋いでいくことができます。ひな祭りの準備は、家族の絆を深める良い機会でもあります。ぜひ、大切な人たちと一緒に、心温まるひな祭りをお過ごしください。

ひな祭りは五節句・雑節のひとつです

ひな祭りは、古くから日本の伝統行事として親しまれ、毎年3月3日に行われます。この日は、女の子の健やかな成長を願う日として、雛人形を飾る習慣が根付いています。

ひな祭りが五節句のひとつであることは、その背景に深い歴史的な意義を持っています。五節句とは、日本の暦において特に重要とされる5つの日を指し、これには人日の節句(1月7日)、上巳の節句(3月3日)、端午の節句(5月5日)、七夕の節句(7月7日)、重陽の節句(9月9日)が含まれます。これらの節句は、古代中国の影響を受け、日本における季節の変わり目や自然の営みを意識する日として定着しました。

| 節句の名前 | 日付 |

|---|---|

| 人日の節句 | 1月7日 |

| 上巳の節句 | 3月3日 |

| 端午の節句 | 5月5日 |

| 七夕の節句 | 7月7日 |

| 重陽の節句 | 9月9日 |

上巳の節句にあたるひな祭りは、特に女の子の健康と幸せを祈願する日として、古くから日本の家庭で大切にされています。この日は、厄払いの意味を込めて、雛人形を飾り、白酒や菱餅を供える風習が続いています。

また、雑節としてのひな祭りは、農業における季節の節目としても意識されてきました。雑節は、二十四節気を補う形で農作業や生活の指針として活用されており、ひな祭りは春の訪れを告げる行事の一つとして位置づけられています。

現代においても、ひな祭りの文化は多くの家庭で受け継がれ、地域ごとに独自のスタイルや風習が見られます。ひな祭りは、単なる伝統行事としてだけでなく、家族の絆を深める機会としても重要な役割を果たしています。こうした背景を知ることは、ひな祭りをより深く楽しむ手助けとなるでしょう。

2025年お雛様の準備は雨水も良い

2025年のひな祭りに備えて、お雛様を飾る時期として最も縁起がよいとされるのが「雨水」の時期です。雨水とは二十四節気の一つで、雪が雨に変わり、氷が溶けて水になるという解説を持ち、自然界が春に向けて動き出す時期を指します。

この雨水の期間は、古くから畑仕事や農作業の準備を始める節目とされており、新しいことを始めるのにふさわしいとされています。特にお雛様を飾ることで、女の子の健康と幸せを祈願するひな祭りの準備をするのに最適な時期とされています。

縁起が良いとされる理由は、雨水の時期に飾ることで、雛人形に「災いを避ける力」が備わると信じられているからです。また、雨水に飾ることで、雛人形が湿気を吸わず、長持ちすると言われています。これは、適度な乾燥が人形の保存状態を良くし、長年にわたり美しい状態を保つためにも重要なポイントです。

雨水の時期にお雛様を飾ることで、家族の安泰や子供の成長を願い、よい運気を招くことができるとされています。2025年の雨水は2月19日(水)から始まります。

この日からひな祭りの準備を始めることで、心を込めて雛人形を飾り、家族でひな祭りを迎える準備を整えましょう。日本の伝統文化を大切にしながら、幸せなひな祭りを過ごすための最初の段階を踏み出すことができるでしょう。

いつ飾る?雨水との関係

お雛様の起源は、古代中国から伝わった「流し雛」という行事にあります。これは、人形に自分の厄災や不運を移し、川に流すことで清める行事でした。やがて日本に伝わり、平安時代には貴族の女の子たちの遊びとして「ひいな遊び」が行われるようになりました。このひいな遊びが、現在の雛人形のオリジナルとなったと言われています。

流し雛は自分の身代わりとなった紙人形を川に流すことから、水との関係性が深いとされてきました。雨水の節気は雨や水と関係の深い節気です。この時期にお雛様を出すことで、お雛様が身代わりとなり、女の子たちに降りかかる厄災や不運を取り除き、幸せな未来へと導いてくれるとされてきたのです。

特に、雨水の初日に飾ることは、良縁に恵まれるという縁起の良さが信じられています。このように、雨水にお雛様を飾ることは、単なる風習に留まらず、自然の巡りに感謝し、新しい季節の訪れを祝うための特別な行いなのです。

2025年に飾る「雨水」はいつから?

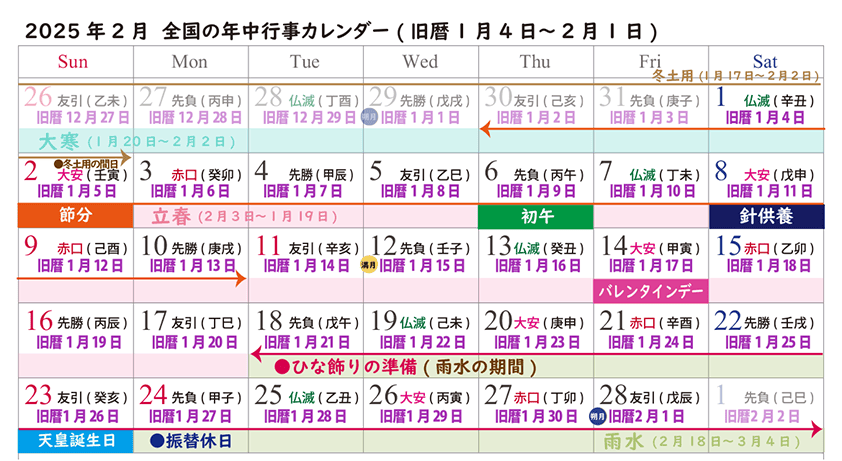

2025年にお雛様を飾る最適な時期、雨水は2025年2月18日から2025年3月4日までの期間です。この期間にお雛様を飾ることは、季節の移り変わりと共に新たな始まりを祝う意味が込められています。

二十四節気は初候、中候、末候の三つに分かれます。雨水の初候(2月18日~22日)は「土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)」で、土が潤いを増す時期、中候(2月23日~27日)は「霞始靆(かすみはじめてたなびく)」で、遠くに霞がかかる様子を意味します。末候(2月28日~3月4日)は「草木萠動(そうもくめばえいずる)」で、草木が芽吹き始めることを示します。

| 節気 | 期間 | 意味 |

|---|---|---|

| 初候 | ・2月18日~22日 | ・土脉潤起 (つちのしょううるおいおこる) (土が潤いを増す時期) |

| 中候 | ・2月23日~27日 | ・霞始靆 (かすみはじめてたなびく) (遠くに霞がかかる様子) |

| 末候 | ・2月28日~3月4日 | ・草木萠動 (そうもくめばえいずる) (草木が芽吹き始めること) |

この時期にお雛様を飾ることは、春の訪れを感じさせると同時に、健やかな成長と発展を願う意味が込められています。雨水にお雛様を飾ることは、女の子の健やかな成長や幸せを願う象徴的な行為であり、古くから受け継がれてきた日本の伝統文化を大切にする心を育むことにも繋がります。

ぜひ2025年はこの期間にお雛様を飾り、伝統を楽しみながら春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

お雛様の飾り方と並べ方の基本

お雛様を飾る時には、伝統的な並べ方と現代風のアレンジの両方を理解することが大切です。まず、伝統的な並べ方では、一般的には段飾りが用いられます。

一番上の段には天皇と皇后を象徴する男雛と女雛を並べ、次の段には三人官女、さらにその下には五人囃子が並びます。これらの配置には、家族の繁栄や子供の健やかな成長を願う意味が込められています。

現代風のアレンジでは、限られたスペースを利用してコンパクトに飾る方法や、色や素材にこだわり個性を出すことが人気です。ただし、注意点として、伝統的な意味や配置を大きく変えることは避けた方が良いでしょう。

伝統を尊重しつつ、個性を加えることが大切です。また、飾る場所にも注意が必要です。直射日光が当たらない場所や湿気の少ない場所を選ぶことで、人形を長持ちさせることができます。

お雛様の飾り方には、家庭ごとの伝統や地域の習慣も影響します。家族で相談しながら、最も心地の良いスタイルを選ぶのも一つの方法です。飾り方に決まりはありませんが、お雛様を飾ることで家族の絆を深め、ひな祭りを楽しむ心を大切にすることが重要です。これらのポイントを押さえて、素敵なひな祭りを迎えましょう。

伝統的な雛人形の並べ方

雛人形の伝統的な並べ方は、古くからの文化や風習を反映しており、美しさとともに深い意味を持っています。一般的に、雛人形は七段飾りとして飾られ、それぞれの段には特定の役割や意味が込められた人形や道具が配置されます。

最上段には、天皇と皇后を表すお内裏様とお雛様が中央に並び、その後ろには御殿や屏風が置かれます。二段目には三人官女が配置され、彼女たちは天皇と皇后を支える役割を持っています。

三段目には五人囃子が並び、楽器を持った姿が特徴的で、宴を盛り上げる存在です。四段目以降には随身や仕丁といった役人や従者が並び、彼らは雛人形の世界をより豊かに演出しています。

| 段 | 人物 | 役割 |

|---|---|---|

| 最上段 | ・お内裏様 ・お雛様 |

・天皇と皇后を表す |

| 二段目 | ・三人官女 | ・天皇と皇后を支える |

| 三段目 | ・五人囃子 | ・宴を盛り上げる |

| 四段目以降 | ・随身や仕丁 | ・雛人形の世界を豊かに演出 |

この伝統的な配置は、古代の宮廷生活を模したものであり、雛人形を通じてその時代の文化や社会を感じることができます。また、これらの配置には、家族の幸せや子供の健やかな成長を願う意味も込められています。

正しい並べ方を知ることで、雛人形をより深く理解し、その魅力を充分に楽しむことができるでしょう。雛人形は単なる装飾品ではなく、日本の伝統文化を象徴する重要な要素であり、その配置には長い歴史と共に大切な意味が込められています。

2025年現代風のアレンジと注意点

2025年では、伝統的なお雛様の飾り方に現代風のアレンジを加えることで、より個性的で新しいひな祭りの楽しみ方が広がっています。現代風のアレンジとしては、カラフルな布やモダンなデザインの台座を使用することが人気です。

また、和風の要素を大切にしつつ、洋風のインテリアとも調和するように、雛人形をアクリルケースに入れて飾ることもあります。さらに、伝統的な五段飾りをコンパクトにまとめたミニチュアセットも注目されています。これにより、スペースの限られた現代の住環境でも気軽にお雛様を楽しむことができます。

注意点としては、アレンジを加える際に、伝統的な意味や配置を無視しないことが重要です。例えば、内裏雛の位置や、三人官女、五人囃子などの配置にはそれぞれ意味があり、これを知った上でアレンジすることで、より深い理解と共に楽しむことができます。

また、素材選びも慎重に行いましょう。特に、プラスチックや安価な素材を使用する場合、見栄えや耐久性に影響が出ることがあります。アレンジをする際は、伝統を尊重しつつ、自分らしさを表現するバランスを大切にしてください。これにより、ひな祭りをより豊かに、そして楽しく迎えることができるでしょう。

お雛様や並べ方は関西と関東で違うって本当?

日本の伝統的なひな祭りには、地域ごとに異なる行事や文化が存在し、特に関東と関西ではお雛様の並べ方に違いが見られます。

関東では、一般的にお内裏様(男性の人形)が向かって左に配置され、お雛様(女の子の人形)が右に置かれるのが主流です。この配置は、武家社会の伝統を引き継いだものとされ、現代の結婚式の新郎新婦の立ち位置にも影響を与えています。

一方、関西ではこれが逆になり、お内裏様が右、お雛様が左に並べられます。この配置は宮中の習慣に由来しており、より古い伝統を重んじる風習です。

また、段飾りの内容にも違いがあります。関東では、三人官女や五人囃子、随身などが順に配置され、華やかさを重視しますが、関西では人形の配置や飾る順番に独自のこだわりがあり、地域によっては独自の人形や飾り物が加えられることもあります。これらの違いは、地域の気候や文化、歴史的背景に基づいて形成されてきたものです。

①関東でのお雛様

関東地方でのお雛様の飾り方には、いくつかの特徴があります。まず、最も一般的なのは「段飾り」と呼ばれるスタイルです。この形式では、段数が多いほど豪華とされ、通常は三段から七段で構成されます。

最上段には天皇と皇后を模した内裏雛が配置され、その下に三人官女や五人囃子などが続きます。関東では、内裏雛の配置において、向かって左に男雛、右に女雛を置くのが一般的です。この配置は、現代の結婚式で新郎が左、新婦が右に立つことと一致しており、西洋文化の影響を受けているとも言われています。

また、関東ではお雛様を飾る時期として、節分が終わった立春以降が良いとされることが多いです。これは、春の訪れを祝うとともに、ひな祭りの準備を整えるための時間と考えられています。雨水の日に飾ると縁起が良いとされるため、この時期に合わせて準備を始める家庭も少なくありません。

さらに、関東ではお雛様に付属する小物類や道具にもこだわりが見られます。たとえば、五人囃子の楽器や、三人官女が持つ酒器などが丁寧に作られ、細部にまで注意が払われています。これにより、単なる人形の飾りではなく、伝統文化や美意識を継承する重要な行事としてのポイントが強調されています。

このように、関東でのお雛様は、歴史と文化を反映した飾り方が特徴的であり、地域の風習や家族の思い出とともに、年を重ねていく大切な行事となっています。関東独自のスタイルを取り入れながら、現代の家庭においてもその伝統がしっかりと受け継がれています。

②関西でのお雛様

関西地方におけるお雛様の並べ方や飾り方には、独自の伝統と文化が息づいています。関西では、雛人形を飾る際、一般的に「左上位」とされる考え方に基づいて、向かって右側にお内裏様(男雛)を、左側にお雛様(女雛)を配置するのが特徴です。この配置は、平安時代の宮廷儀式における座位の形式を反映したもので、特に京都などの古都ではこの並べ方が現在も重視されています。

さらに、関西では雛壇の豪華さや装飾にもこだわりが見られます。特に、雛壇には七段飾りが用いられることが多く、各段には細やかで伝統的な小道具が並びます。最上段にはお内裏様とお雛様、その下の段には三人官女、五人囃子、随臣、仕丁と続き、最下段には道具類や御所車などが飾られることが一般的です。

また、関西ではひな祭りの際に「ちらし寿司」や「はまぐりのお吸い物」といった特別な料理を楽しむ習慣もあります。これらの料理は、家族の健康や幸福を願う意味を持ち、ひな祭りの行事を彩る重要な要素となっています。

このように、関西のお雛様の飾り方は、地域の歴史や文化を色濃く反映したものであり、単なる装飾品としてだけでなく、地域の伝統行事としての側面も大切にされています。こうした地域特有の伝統は、現代においても親から子へと受け継がれ、ひな祭りを通じて地域の文化的なアイデンティティを育む重要な役割を果たしています。

③2025年、沖縄ではどっちを選ぶ?

2025年の沖縄におけるお雛様の選び方は、地域の文化や家族の好みによって異なるでしょう。沖縄は日本本土とは異なる独自の文化を持つ地域ですが、全国的な影響を受け入れる柔軟性もあります。そのため、関東風と関西風のどちらを選ぶかは、個々の家庭の意向によるところが大きいです。

沖縄でどちらのスタイルを選ぶかは、家族の歴史やルーツ、または美的な好みにも左右されるでしょう。例えば、沖縄に移住した家族が本土の伝統を重んじる場合、出身地のスタイルを維持する傾向があります。また、地域のコミュニティ活動や学校の行事などでどちらのスタイルが一般的かも考慮する価値があります。

さらに、沖縄の気候や風土を考慮した場合、湿度が高く温暖な環境に適した雛人形の素材や保管方法も重要です。選んだスタイルに合わせて、最適な展示方法を考えることが、長持ちさせるポイントと言えるでしょう。最終的に、沖縄でのひな祭りは、家族の思い出を大切にしつつ、伝統と現代の調和を楽しむ絶好の機会となります。

2025年、お雛様をしまう日はいつが良い?

お雛様をしまう日は、一般的にはひな祭りが終わった翌日から3月中旬までの間が良いとされています。特に、3月3日を過ぎてすぐにしまうことが多いのは、「早く片付けないと娘の婚期が遅れる」という言い伝えがあるためです。しかし、この言い伝えは地域や家庭によって異なることもあり、必ずしもその日にしまわなければならないというわけではありません。

しまうタイミングとしては、天気の良い日を選ぶとよいでしょう。湿気が少なく晴れた日は、人形や装飾品を傷めずに収納できるためです。また、家族みんなでお雛様を片付けることは、家族の絆を深めるよい機会となります。お雛様を大切に扱い、感謝の気持ちを込めて丁寧に片付けることが、次の年も幸せを運んできてくれると信じられています。

保管にあたっては細やかなケアを行うことで、お雛様は長く美しく保たれ、来年も素晴らしいひな祭りを迎えることができるでしょう。詳しくは後ほど解説します。お雛様をしまう日は、単なる作業ではなく、家族の幸福を願う大切な行事の一環と考えるとよいでしょう。

いつしまうと縁起が良い?

お雛様をしまう日は、一般的にひな祭りが終わった3月3日以降、遅くとも3月中旬までに片付けるのがよいとされています。お雛様をしまうタイミングに「早く片付けないと婚期が遅れる」という言い伝えが由来となっています。ただし、地域や個人の事情によっては多少の違いがあるため、家族の習慣に従うのも一つの方法です。

また、お雛様をしまう日は天気のよい日を選ぶのが望ましいとされています。晴れた日に片付けることで、人形の湿気を防ぎ、長持ちさせることができるからです。湿気がこもるとカビや虫食いの原因となり、せっかくの人形が傷んでしまう可能性があります。お雛様をしまう際には丁寧にホコリを払い、きちんと収納することで翌年も美しい状態で飾ることができます。

縁起を担ぐ意味でも、お雛様を片付ける際には心を込めて丁寧に扱うことが大切です。人形たちは家庭を守ってくれる存在とされているため、感謝の気持ちを込めて片付けることが、家庭円満や子供の健やかな成長につながると信じられています。

いつまでも人形を長持ちさせる収納方法

お雛様を長持ちさせるためには、適切な収納方法が重要です。まず、お雛様を片付ける前に、全ての人形や小物を丁寧に拭き取り、埃を取り除きましょう。特に顔や手は繊細な素材でできていることが多いため、柔らかい布や化学繊維を使わないように注意します。

次に、個々の人形や小物を専用の布や紙で包み、擦れや衝撃から保護することがポイントです。これにより、色褪せや破損を防ぐことができます。

| 長持ちさせる対策 | 詳細 |

|---|---|

| ・埃を取り除く |

|

| ・布や紙に包む |

|

| ・湿気対策 |

|

| ・収納箱選び |

|

| ・定期的な確認 |

|

収納する際には、湿気対策も欠かせません。湿気はカビや変色の原因となるため、乾燥剤を使用して湿度を適切に管理しましょう。収納場所は、直射日光が当たらず、湿気の少ない場所を選ぶことが理想です。また、収納箱は通気性のある木製のものが望ましいですが、プラスチック製の収納ボックスを使用する場合は、通気穴を設けるなどの工夫が必要です。

さらに、収納後も定期的に状態を確認し、年に一度は箱から出して風通しの良い場所で陰干しを行うことをおすすめします。これにより、湿気を飛ばし、カビの発生を防ぎます。これらの手間を惜しまないことで、美しい状態を長く保つことができるでしょう。

いつでも人気!お雛様の人気レシピ

ひな祭りは、女の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事であり、お雛様を飾る大切な日です。この特別な日に欠かせないのが、美味しい料理です。ひな祭りのパーティーや家族の集まりにぴったりの2025年の人気レシピを紹介します。

まず、2025年現代でもひな祭りの定番料理として人気が高いのが「ちらし寿司」です。鮮やかなピンク色の桜でんぶを使い、見た目にも華やかなちらし寿司は、宴を彩ります。

次に2025年もお雛様に人気が高い「手毬寿司」は、小さく丸めた寿司に、様々な具材を乗せて作るため、見た目が可愛らしく子どもに人気!しかも食べやすいのが特徴です。子どもから大人まで楽しめる一品です。

洋風な2025年におすすめのお雛様レシピとしては「春野菜のキッシュ」があります。旬のアスパラガスやほうれん草をたっぷりと使ったキッシュは、彩りも豊かで栄養満点です。パイ生地のサクサク感とクリーミーな卵の風味が絶妙にマッチし、ひな祭りの食卓にぴったりでしょう。

これらのレシピは、ひな祭りをより特別なものにするためのアイデアとして活用できます。家族や友人と一緒に作ることで、料理を通じてひな祭りの楽しさを共有し、思い出に残る一日を過ごしましょう。それぞれの料理は、手軽に作れるのに見栄えが良く、味も絶品です。ぜひ試してみてください。

①桃色の簡単ちらし寿司レシピ

お雛様の料理に華を添える「桃色の簡単ちらし寿司」は、2025年のひな祭りにぴったりなおすすめの一品です。皆が喜ぶ簡単ちらし寿司の定番レシピは、見た目も華やかで、味も絶品、しかも手軽に作れることが魅力です。

| ステップ | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

まずは、寿司飯を準備します。酢飯に少しの桜でんぶを混ぜることで、ほんのりとした桃色に染まります。次に、具材を用意します。おすすめは、錦糸卵、茹でたエビ、薄切りのきゅうり、そしてピンク色の酢漬け生姜です。これらの具材を寿司飯の上にバランスよく散らすことで、色とりどりの美しいちらし寿司が完成します。

作り方はとても簡単です。まず、錦糸卵を作ります。卵を薄く焼き、細切りにすることで、ちらし寿司に華やかさを加えます。次に、エビはさっと茹でて、冷まします。

きゅうりは薄切りにし、水気を切ります。これらの具材を、酢飯の上に美しく並べることで、見た目も味も楽しめるちらし寿司になります。最後に、彩りを添えるために、細かく刻んだ大葉をトッピングすると、香りも良く、全体の味が引き締まります。

この桃色のちらし寿司は、ひな祭りの行事食としてだけでなく、家族や友人とのホームパーティーでも人気の一品です。見た目の華やかさだけでなく、食材の組み合わせから、栄養面でもバランスが取れています。忙しい方でも短時間で準備できるため、ぜひ一度試してみてください。桃色のちらし寿司で、今年のお雛様をさらに華やかに彩りましょう。

②お弁当にもおすすめ!可愛い手毬寿司レシピ

手毬寿司は見た目が可愛らしく、2025年にひな祭りの食卓を華やかに飾るのにぴったりな一品です。特にお弁当にもおすすめで、持ち運びしやすいのが魅力です。手毬寿司は小さく丸めた寿司飯の上に、色とりどりの具材を乗せていくことで、まるで宝石箱のような美しさを演出できます。

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 1. 寿司飯の準備 |

|

| 2. 具材の準備 |

|

| 3. 手毬寿司の成形 |

|

| 4. 盛り付け |

|

まずは、基本となる寿司飯を準備します。酢飯を作る際には、酢と砂糖、塩のバランスに注意して、ほんのり甘酸っぱい味わいに仕上げましょう。

次に、用意する具材ですが、彩りを考えながら選びましょう。例えば、スモークサーモン、薄切りのエビ、薄焼き卵、キュウリやアボカド、そして季節の野菜などが人気です。具材を小さく切り分けて、手毬寿司のトップに乗せる準備をします。

手毬寿司を作る際には、ラップを使うと作業が格段に簡単になります。ラップを広げ、その上に寿司飯を適量置き、中央に具材を乗せてラップで包み込みながら軽く丸めます。これを繰り返すことで、手軽にたくさんの手毬寿司を作ることができます。ラップを外した後、盛り付ける際には、葉物やハーブを添えて彩りを加えると、より一層美しい仕上がりになるでしょう。

手毬寿司は、アレンジ次第でさまざまなバリエーションが楽しめるのも魅力のひとつです。小さなお子様にも食べやすく、見た目の可愛らしさからも喜ばれること間違いなし!

2025年のお雛様に向け、お弁当に詰める際には、崩れないように注意して、専用の仕切りやカップを活用すると良いでしょう。ひな祭りだけでなく、普段のピクニックやホームパーティーでも大活躍する手毬寿司をぜひ試してみてください。

③春野菜のキッシュのレシピ

春の訪れを感じさせる春野菜のキッシュは、2025年のお雛様にぴったりの一品です。このレシピでは、旬の野菜をたっぷりと使用し、彩り豊かで栄養満点の仕上がりにしています。まず、キッシュの生地を用意します。市販のパイシートを使えば簡単で、時間も節約できます。オーブンを180度に予熱し、生地を型に敷き詰めておきましょう。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

次に、フィリングの準備です。アスパラガスやスナップエンドウ、菜の花などの春野菜を軽く塩ゆでし、食べやすい大きさに切ります。玉ねぎやマッシュルームなどお好みの野菜も追加して、具材を充実させます。フライパンで玉ねぎをしんなりするまで炒め、他の野菜を加えてさらに炒め、塩コショウで味を調えます。

ボウルに卵3個を割り入れ、生クリーム100mlを加えてよく混ぜ合わせます。炒めた野菜を加え、さらにおろしたチーズをたっぷりと混ぜ込んでください。この具材を先ほど用意したパイ生地に流し込みます。

オーブンで30〜35分焼き、表面がこんがりと焼き色がついたら取り出してください。焼き上がったら少し冷まし、温かいうちにカットしてお召し上がりください。

春野菜の甘みとクリーミーな卵液のハーモニーが絶妙で、ひな祭りの食卓を華やかに彩ります。春の香りを感じながら、大切な人と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。これで、心温まるひな祭りのひとときをお過ごしいただけることでしょう。

2025年、ひな祭りの由来と人々に与える影響

2025年の現代まで、お雛様は日本の伝統文化のひとつとして、古くから受け継がれてきました。その起源は平安時代に遡り、当初は宮中行事の一環として行われていたのです。

特に「上巳の節句(じょうしのせっく)」として知られ、邪気を払い、女の子たちの健やかな成長を祈る目的で始まったとされています。この節句は前述したように、紙で作った人形に自分の厄を移し、それを川に流して厄払いをするという「流し雛(ながしびな)」の風習から発展したものです。

現代においてもお雛様は、家族の絆を深める機会として、親子で雛人形を飾り付け、一緒に祭りを楽しむことができるイベントとして親しまれています。また、地域ごとに異なる風習や飾り方を通じて、地域社会の一体感を醸成する役割もあるでしょう。

さらに、お雛様は日本文化の多様性を世界に発信する手段としても注目されています。海外でも日本文化の一環としてお雛様が紹介され、国際交流の一環として行事が行われることもあります。

こうしたイベントは、伝統文化の保護と振興に寄与し、文化的アイデンティティの再確認を促す機会となっています。このように、お雛様は単なる過去の伝統ではなく、現代においても社会的、文化的意義を持ち続けています。

お雛様の歴史とその意味

お雛様は、日本の伝統的な文化行事として、毎年3月3日に行われる節句です。前述したように平安時代には宮中行事として、紙や草で作った雛人形を川に流す「流し雛」の厄払い儀式として行われていました。雛人形に自分の穢れを移して川に流すことで、災厄を遠ざけるという信仰が起源です。

時代が進むにつれ、お雛様は次第に形を変え、江戸時代には現在のような形に発展しました。このころから、お雛様を家庭に飾り、女児の健やかな成長と幸せを祈る行事として親しまれるようになっています。お雛様自体も、当初は紙や布製の簡素なものでしたが、次第に豪華な装飾が施されるようになり、精巧な工芸品としての価値も高まりました。

お雛様は単なる年中行事を超え、日本文化の象徴とも言える存在です。お雛様を飾ることは、家庭内での伝統や文化の継承を意味し、親から子へと受け継がれていく大切な習慣です。また、お雛様には春の訪れを祝うという側面もあり、菜の花や桜餅といった春の食材を楽しむ機会でもあります。

これらの背景が、お雛様を単なるイベントではなく、深い歴史と文化的意義を持つ行事として、多くの人々に愛され続けている理由です。現代においても、お雛様は日本の文化的アイデンティティを体現する大切な行事として、子どもたちや家族の絆を深める役割を果たしています。

現代社会におけるお雛様やひな祭りの重要性

2025年の現代において、お雛様は単なる伝統行事としての存在を超え、社会や文化における重要な役割を果たしています。まず、お雛様は2025年の現代家族にとって絆を深める機会です。子供の成長を祝うこの行事は、家族が一堂に会し、未来への希望を共有する時間を提供します。

さらに、地域コミュニティにおいても、お雛様は交流や連帯感を育むイベントとして機能しています。地域の催し物や展示会は、人々が互いに文化を共有し、地域の伝統を次世代に伝える手段となっています。

また、現代のライフスタイルに合わせた新しい形のお雛様も紹介されています。例えば、デジタル化の進展により、オンラインでのお雛様イベントやバーチャル展示が行われるようになり、地理的な制約を超えて多くの人々が参加できるようになりました。

さらに、エコや持続可能性を考慮したお雛様の取り組みも増えており、環境に優しい素材を使用した雛人形や、リサイクル可能な飾り付けが注目されています。

このように、2025年現代のお雛様は、伝統を尊重しつつも、時代の変化に柔軟に対応することで、より多くの人々にとって意義深いものとなっています。2025年においてお雛様は文化的な価値を維持しながらも、現代社会のニーズに応じた形で進化し続け、今後も日本の文化を豊かにする重要な要素であり続けるでしょう。

沖縄で旧暦3月3日に行う「ハマウイ(浜降り)」とは

沖縄の伝統的な行事である「ハマウイ(浜降り)」は、旧暦の3月3日に行われる特別な行事です。お雛様と同じ時期に開催されますが、これは、主に海岸で行われる儀式で、海の神々に感謝を捧げ、豊漁と家族の健康を祈願するためのものです。

ハマウイ(浜降り)は、その名の通り、浜辺に降りて行う行事であり、かつては特に女性の日として家の女性が海岸まで出かけて、潮水で穢れを払いながら、一日中海遊びを楽しみます。女性の行事ではありますが、行事の内容はお雛様とは全く違うでしょう。

このように、ハマウイ(浜降り)は沖縄独自の文化を象徴する行事であり、地域の人々にとっては大切な年中行事の一つです。特に、現代の忙しい生活の中で、自然と触れ合い、心を落ち着ける機会としても注目されています。

・2024年沖縄のハマウイ(浜降り)はいつ?拝み方や拝み処、潮干狩りスポットも紹介!

2025年のハマウイ(浜降り)の旧暦3月3日はいつ?

2025年のハマウイ(浜降り)は毎年旧暦の3月3日ですが、月の暦である太陰暦は、現代の太陽暦(グレゴリオ暦)とは日にちが異なるため、注意をしてください。旧暦3月3日は、2025年の新暦に換算すると2025年(令和7年)3月31日(月)の大安です。

ハマウイ(浜降り)では家の女性達が海辺まで降りてきて、潮水で穢れを払い、一日中海遊びを楽しむことは前項でお伝えしましたが、この際、伝統的なご馳走の重箱料理として「サングァチウジュウ(三月御重)」を持参します。

サングァチウジュウ(三月御重)には伝統的なハマウイ(浜降り)のお菓子、三月菓子やあんこを包んだヨモギ餅、華やかなお菓子やおかずのご馳走を詰め、日ごろから家事や仕事で忙しい女性達が、美味しく舌鼓を打つ行事です。

いずれにしても沖縄における旧暦3月3日の伝統的なハマウイ(浜降り)も、新暦3月3日のお雛様と同様に女性のための行事でした。女の子や女性へのイベントであることが共通しています。

2025年のひな祭りとハマウイはいつ?どうする?

2025年現代の沖縄では、新暦3月3日にお雛様が一般的に祝われています。2025年(令和7年)3月3日(月)が全国的なお雛様と同じ役割、桃の節句です。この日、沖縄では全国的なお雛様と同じように飾り付けをして、ちらし寿司や春らしい料理でお祝いをする家庭が多いでしょう。

産まれて初めてお雛様を迎える赤ちゃんがいる家庭では、初節句としてより盛大に祝います。これも全国的な初節句の風習と同じですね。

一方で沖縄では毎年旧暦3月3日になると、ハマウイ(浜降り)として潮干狩りなどを楽しむ様子も見かけるでしょう。2025年の現代では女性を祝う行事でありながら、家族で潮干狩りを楽しむ家庭が多い傾向です。2025年(令和7年)3月31日(月)が旧暦3月3日となるため、全国的なお雛様と重なることがない点も、両方を取り入れる理由のひとつになっています。

まとめ|2025年にお雛様をいつ飾るかは、雨水がおすすめです

2025年にお雛様を飾るのにベストな時期として「雨水」がおすすめされる理由は、伝統的な習わしと自然のリズムが調和しているからです。雨水は二十四節気のひとつで、雪が雨に変わり、氷が解けて水が流れ始める時期を指します。

2025年も、この時期にお雛様を出すことで、良縁に恵まれるとされています。2025年にお雛様を飾る「雨水」は2月19日から3月5日までの期間にあたります。この期間にお雛様を飾ることで、ひな祭りの準備を万全に整えることができます。

また、雨水は春の訪れを感じさせる時期でもあり、雛人形を飾ることで家の中に春の空気を運び込むことができるのです。さらに、雨水の時期にお雛様を飾ると、清潔で新鮮な気持ちでお雛様を迎えることができ、災厄を避け、幸運を招くと信じられています。

これは、雨水がもたらす自然の恵みと、お雛様の意味が重なるためです。したがって、2025年は雨水の時期にお雛様を飾ることで、良い運気を呼び込み、家族の健康と幸せを願うことができるでしょう。