・墓じまいでの服装は、何を着る?

・墓じまいの服装、判断のポイントは?

・墓じまいの服装マナーは?

・墓じまいで施主、参列者が持参する持ち物は?

・墓じまいに参加する時、香典はいる?

仏事には喪服を着ますが、墓じまいでは服装に迷う人も多いですよね。

「墓じまい」とは、現存のお墓を墓石から解体、撤去して、墓地を更地にした後、使用権を墓地管理者である霊園などへ返還することです。

墓じまいの日は一般的に、お墓の魂を抜く閉眼供養、そして遺骨の取り出しを行った後、墓石の撤去に入ります。

本記事を読むことで、墓じまいに参加する服装マナー、準喪服か平服(略喪服)かの判断のポイントや、施主や参列者が用意する当日の持ち物、香典の有無を解説します。

墓じまいの服装:判断基準

◇法要を伴う墓じまいの服装は、準喪服です

「墓じまい」とは現存のお墓からご遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地にした後、墓地管理者に返還することを指します。

沖縄には個人墓地も多いため、墓地管理者に返還する必要のない墓じまいもあるでしょう。

四十九日法要や年忌法要などとは違い、お墓に関係のあるごく身内で執り行うことの多い墓じまいでは、服装の判断に迷う人も多いですが、判断基準は法要の有無です。

| <墓じまいの服装:判断基準> | |

| [判断基準] | [服装] |

| ①法要がある (読経供養) | ・準喪服 |

| ②墓石解体のみ | ・平服 |

墓じまいではまず、納骨されたご遺骨を取り出さなければなりません。

ご遺骨を取り出すにあたり、日本では一般的に僧侶の読経供養により、お墓の魂を抜く儀式「閉眼供養」を行います。

この閉眼供養を行い、僧侶をお呼びする墓じまいでは、服装も僧侶に配慮して準喪服での参列が一般的です。

法要のある墓じまいの服装は喪服

◇僧侶をお呼びする場合、準喪服を着用します

「準喪服」とは、知人友人の立場で葬儀に参列する時に着用する喪服です。

葬儀では喪主が着用する和装の喪服など「正喪服」に準じる服装となり、男性ではブラックスーツ、女性はブラックフォーマルがそれにあたります。

※詳しくは後の項にて解説します。

家族のみの墓じまいの服装は平服

◇僧侶をお呼びしない墓じまいの服装は平服です

「平服(へいふく)」とは、言葉通りに訳すと普段着となりますが、墓じまいにおける平服の服装は略喪服、暗い落ち着いた色で整えたお出かけ着を指します。

そのためネイビー(濃紺)や深緑、黒やダークグレーなどの無地で揃えた、ダークスーツやフォーマルスタイルが良いでしょう。

※こちらも詳しくは後の項にて解説します。

子どもの墓じまいの服装は平服

子どもが参列する場合、僧侶をお呼びする・しないに関わらず、落ち着いた色のお出かけ着で整えた「平服」が良いでしょう。

中高生であれば学校指定の学生服が礼服にあたるため、墓じまいの服装に限らず、通夜や葬儀など、あらゆる弔事で着用できます。

※詳しくは後の項でお伝えします。

墓地までの道のりによって、平服指定

◇参列者の体調管理や怪我予防を最優先します

特に沖縄の個人墓地などは、辺境地に建つお墓も少なくありません。

墓じまいでは高齢の参列者も多いなか、準喪服では墓地までの道のりで、怪我など危険が伴うこともあるでしょう。

このような場合は、参列する家族感で服装を示し合わせ、体調管理や怪我予防を最優先した服装で参列しても大丈夫です。

墓じまいの服装:喪服マナー

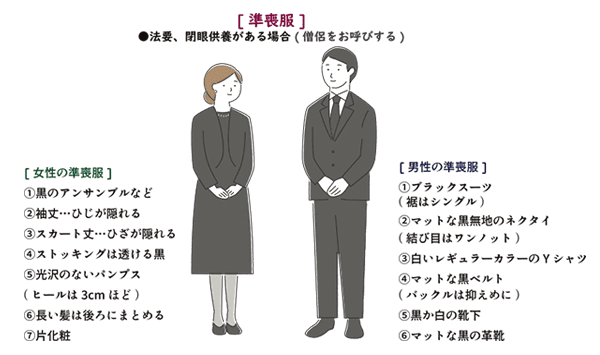

◇墓じまいで準喪服の服装の場合、ブラックフォーマルです

僧侶をお呼びして読経供養を行う、法要を伴う墓じまいでは準喪服の服装で参列するのが、基本的なマナーとなります。

注意点として、ブラックには多様な種類があります。

ビジネススーツのブラックと喪服のブラックでは、喪服のブラックは漆黒のような深さになるので、黒いビジネススーツで参列すると、喪服と並んだ時に違いが目立つことが多いです。

女性の準喪服マナー

◇黒いワンピースやアンサンブルなどで揃えます

女性の準喪服は、黒いワンピースやアンサンブル、ツーピースなどです。

ストッキングは透ける黒ストッキングとなり、タイツなどはカジュアル過ぎるためタブーですので注意をしてください。

| <墓じまいの服装:女性の準喪服> | |

| ①カラー | ・ブラック(黒) |

| ②服装 | ・ワンピース ・アンサンブル ・ツーピース |

| ③インナー | ●マットブラック ・シャツ ・カットソー |

| ④袖丈、スカート丈 | ・袖丈…ひじが隠れる ・スカート丈…ひざが隠れる |

| ⑤ストッキング | ・透ける黒 |

| ⑥足元 | ●マットブラック ・ラウンドトゥー ・スクエアトゥー ・ヒールは3cmほど |

| ⑦アクセサリー | ・パール一連ネックレス ・パールひと粒イヤリング(ピアス) ・モーニングジュエリー |

| ⑧バッグ | ・黒い布製 ・光沢のないもの |

| ⑨ハンカチ | ・黒か白 ・無地 ・抑えた刺繍やレースも可 |

| [髪型など] | ・長い髪は後ろにまとめる ・片化粧 |

光沢のあるもの、反対にジャージ素材などカジュアル過ぎるものはタブーです。

また墓じまいの閉眼供養は仏式に基づくため、殺生を連想させる革製品や、合皮素材であってもファーなどは避けます。

足元はオープントゥーなど、つま先の見える靴は避け、化粧も肌色を整える程度の「片化粧」で参列すると良いでしょう。

男性の準喪服マナー

◇男性の準喪服は、ブラックスーツです

男性の準喪服はブラックスーツに白いYシャツ、ブラックタイで整えます。

黒い礼服でも結婚式などの慶事用では、光沢のあるブラックスーツもあるでしょう。

けれども弔事においては光沢がなく、華美にならない漆黒のブラックです。

| <墓じまいの服装:男性の準喪服> | |

| ①カラー | ・ブラック(黒) |

| ②服装 | ・ブラックスーツ (喪服専用だと尚良い) ●裾はシングル |

| ③ネクタイ | ・マットなブラック ・無地 ●結び目はワンノット |

| ④Yシャツ | ・白いYシャツ ・レギュラーカラー |

| ⑤ベルト | ・マットな黒ベルト ・バックルは抑えめに (ゴールドなどの金具はNG) |

| ⑥靴下 | ・黒か白の靴下 |

| ⑦足元 | ・マットな黒の革靴 ・紐靴 ・内羽根式 ・ストレートチップ ・プレーントゥー |

| ⑧ハンカチ | ・白か黒 ・無地 |

男性もバッグを持つならば光沢がなく、革製でも殺生を連想させないシャークスキンほどに留めると良いでしょう。

ただ男性の場合は、香典や数珠、ハンカチなどの持ち物をスーツの内ポケットなどに納めることが多いため、バッグを持ち歩かない人が多い傾向です。

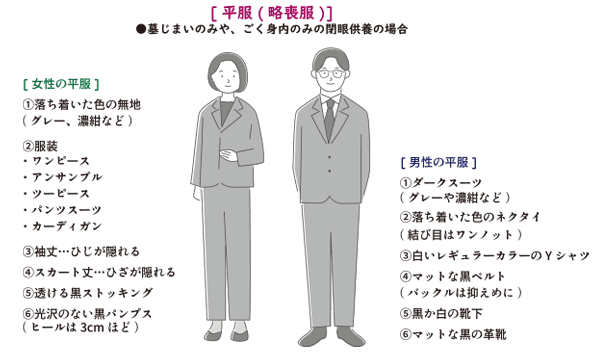

墓じまいの服装:平服マナー

◇墓じまいの服装における「平服」は、落ち着いた色のお出かけ着です

僧侶をお呼びしない墓じまいの服装は平服が多いでしょう。

お墓の解体には石材業者のスタッフがいますが、彼らも作業着を着ていますから、準喪服で行く必要はありません。

ただし冠婚葬祭において「平服」の意味は、「そんなに厳密に、畏まらなくても良いですよ」と言う意味なので、カジュアルにならぬよう、注意をしてください。

女性の平服マナー

◇暗い落ち着いた色のワンピースやアンサンブルなどです

女性が墓じまいに平服で参列する服装は、ネイビー(濃紺)や深緑、ブラックやダークグレーなどの無地で揃えた礼服に近い服装が良いでしょう。

弔事なので準喪服どうように光沢がなく、露出を控えます。

| <墓じまいの服装:女性の平服> | |

| ①カラー | ●落ち着いた色 ・ブラック ・ダーググレー(グレー) ・ネイビー ・深緑など ●無地 |

| ②服装 | ・ワンピース ・アンサンブル ・ツーピース ・パンツスーツ ・カーディガン |

| ③インナー | ●落ち着いた色 ・シャツ ・カットソー |

| ④袖丈、スカート丈 | ・袖丈…ひじが隠れる ・スカート丈…ひざが隠れる |

| ⑤ストッキング | ・透ける黒 |

| ⑥足元 | ●マットな黒 ・ラウンドトゥー ・スクエアトゥー ・ヒールは3cmほど |

| ⑦アクセサリー | ・パール一連ネックレス ・パールひと粒イヤリング(ピアス) ・モーニングジュエリー |

| ⑧バッグ | ・黒い布製 ・光沢のないもの |

| ⑨ハンカチ | ・黒か白 ・無地 ・抑えた刺繍やレースも可 |

| [髪型など] | ・長い髪は後ろにまとめる ・片化粧 |

現代の日本において女性の準喪服では、パンツスーツはカジュアル過ぎるとして控えるとされますが、墓じまいの服装が平服の場合は、パンツスーツでの参列も問題ありません。

スカートも平服であれば、動くと揺れるフレアスカートでも少しなら良いでしょう。

裾が広がることで、足さばきが楽になります。

その他、バッグやアクセサリーなどは、準喪服のマナーと同じです。

男性の平服マナー

◇男性の平服はダークスーツです

男性が墓じまいで平服の服装で参加する場合、無地や控えめなピンストライプなどで整えたダークスーツを着用します。

大学生や新入社員ほどの年齢であればリクルートスーツも適切です。

営業職の男性や、役所窓口の男性が着ているスーツをイメージすると良いでしょう。

| <墓じまいの服装:男性の平服> | |

| ①カラー | ・ブラック(黒) ・ダークグレー(グレー) ・ネイビー(濃紺) ●薄いピンストライプなども可 |

| ②服装 | ・ダークスーツ ・ビジネススーツ ・リクルートスーツ ●裾はシングル |

| ③ネクタイ | ・マットブラックの無地 ・落ち着いた色の無地 ・控えめな柄 ●結び目はワンノット |

| ④Yシャツ | ・白いYシャツ ・レギュラーカラー |

| ⑤ベルト | ・マットな黒ベルト ・バックルは抑えめに (ゴールドなどの金具はNG) |

| ⑥靴下 | ・黒か白の靴下 |

| ⑦足元 | ・マットな黒の革靴 ・紐靴 ・内羽根式 ・ストレートチップ ・プレーントゥー |

| ⑧ハンカチ | ・白か黒 ・無地 |

男性の平服においても靴下やハンカチなど、小物マナーは喪服に倣います。

ネクタイは喪服マナー同様に、おしゃれな印象になり過ぎないよう、ネクタイにくぼみをつけたダブルノットは避けましょう。

また男性の場合、準喪服でも平服でも、ジャケットはシングル・ダブルどちらでも問題はありませんが、ズボンの裾はダブルだとカジュアル過ぎるため、シングルのみです。

子どもの墓じまいでの服装マナー

◇子どもの墓じまいでの服装は平服です

僧侶をお呼びした法要のあるなしに関係なく、子どもが墓じまいに参加する服装は平服で問題はありません。

ただし学校が指定する学生服がない大学生以上の子どもは大人としてみなされますので、大人の服装マナーに倣い準備をしてください。

墓じまいで学生の服装マナー

◇中高生の墓じまいでの服装は、学生服です

中高生で学校指定の学生服がある場合、学生服は墓じまいの服装に限らず、冠婚葬祭におけるあらゆる行事において「礼服」とみなされます。

現代の学生服はデザイン性が高いものもあり、明るい色目や赤いリボンなどが気になる人もいますが、基本的には学校指定の学生服であれば大丈夫です。

①学生服がある…学生服

②学生服がない…大人の平服

学生服がない場合は、墓じまいは大人の平服に倣った服装で参加すると良いでしょう。

デザイン性の高い学生服が気になる場合も平服で良いです。

中高生になると身長も高くなります。

年齢を知らない他の参列者もいますので、最初から大人の服装マナーに倣った方がトラブルも少なく済みます。

墓じまいで男の子の服装マナー

◇墓じまいでの男の子の服装は、平服です

広く学校指定の学生服がない小学生が、墓じまいに参加する服装は平服となりますが、大人とは違い、半ズボンでの参列も問題はありません。

皇族の男の子が着用しているイメージで、基本的には無地で揃えると安心です。

| <墓じまいの服装:男の子> | |

| ①カラー | ●落ち着いた色 ・マットブラック ・ダークグレー ・ネイビー …など |

| ②服装 | ・ズボン+シャツ ・ジャケット ・ベスト …など |

| ③トップス | ・白シャツ ・ベスト ・ジャケット …など |

| ④ボトムス | ・半ズボン ・ズボン |

| ⑤靴下 | ・無地の靴下 ・落ち着いた色 (白、黒の無地など) |

| ⑥靴 | ●落ち着いた色 ・ローファー ・運動靴 |

墓じまいで男の子が着る服装なら、足元は運動靴でも構いません。

ただしキャラクターが施されていたり、蛍光色の運動靴、赤や黄色など、派手な色合いの運動靴は控えます。

墓じまいで女の子の服装マナー

◇墓じまいで女の子の服装は平服です

墓じまいで小学生以下の女の子の服装も、基本的には光沢や柄のない、落ち着いた色合いのお出かけ着で整えた礼服「平服(略喪服)」が良いでしょう。

女の子の平服で両親が意識したいポイントは露出度です。

夏場の墓じまいでは半袖でも良いですが、くるぶし丈の靴下はカジュアル過ぎます。

くるぶし丈だけではなく、反対に膝上丈の「ニーハイソックス」も、おしゃれになり過ぎるため控えます。

| <墓じまいの服装:女の子> | |

| ①カラー | ●落ち着いた色 ・マットブラック ・ダークグレー ・ネイビー …など |

| ②服装 | ・ワンピース ・アンサンブル ・ツーピース ・カーディガン …など |

| ③トップス | ●落ち着いた色 ・カットソー ・襟付きのシャツ ・白シャツ ・無地のカーディガン …など |

| ⑤靴下 | ・無地の靴下 ・落ち着いた色 (白、黒の無地など) ・ふくらはぎ丈 |

| ⑥靴 | ●落ち着いた色 ・ローファー ・運動靴 |

また女の子の服装では装飾も控えめになるよう、配慮したいところです。

ただ墓じまいの服装では基本的に無地が適切ですが、まだ幼い女の子は、地味なレースや柄であれば、少し入ったものでも良いでしょう。

けれどもリボンやフリルが目立つ派手なものは避け、上品な印象にまとめます。

神経質になりすぎる必要はありませんが、サンダル・ブーツ・蛍光色の入ったスニーカーなど、露出の高すぎるもの、カジュアル過ぎるもの、派手な物は控えると良いでしょう。

墓じまいで乳児の服装マナー

◇落ち着いた色や柄の服装で整えると良いでしょう

乳児が墓じまいに参加し続けるのは、年齢的に難しいかもしれません。

墓じまいは屋外で行われ、閉眼供養を伴う場合は1時間以上かかる長丁場です。

積極的に連れていかない方が良いですが、参加せざるを得ない場合には、黒にこだわる必要はありません。

| <墓じまいで乳児の服装> | |

| ①カラー、柄 | ・淡い色 ・無地 ・控えめな柄や刺繍 |

| ②靴下を履く | ・裸足を避ける |

ただし基本的には無地や控えめな柄の、落ち着いた色や柄で整えます。

紅白のような慶事を連想させる色、黄色やオレンジなど目立つ色、花柄などの華やかな柄、キャラクター物は避けましょう。

また肌をできるだけ露出しない服が適切です。

夏場でも屋外で行う墓じまいは、虫が多いなどの懸念があります。

季節ごとの墓じまいでの服装マナー

◇墓じまいの服装は、体調管理を優先しても大丈夫です

通夜や葬儀とは違い、屋外で行う墓じまいの服装は、まず体調管理や怪我の心配を優先して問題はありません。

特に高齢の参加者の場合、暑い夏場に長袖で脱水症状を起こしたり、寒い冬場にヒートショックを起こすリスクもありますので、カジュアル・派手さを抑えた控えめな服装を意識しながら、季節に合わせた服装で参加しましょう。

夏の墓じまいでの服装マナー

◇汗ばむ真夏は、半袖でも問題はありません

特に炎天下の沖縄では、暑い時期の墓じまいではかりゆしウェアが礼服です。

喪服用のかりゆしウェアを選ぶと良いでしょう。

| <夏の墓じまいでの服装> | |

| [準喪服] | ・かりゆしウェア ・白と黒で整える |

| [例] | ●男性の場合 ・白いYシャツ (半袖のYシャツも可) ・黒のスラックス |

| [平服] | ・かりゆしウェア ・落ち着いた色で整える |

| [例] | ●男性の場合 ・シャツ ・スラックス (グレー、濃紺など) |

色や柄に関しては、周囲の方々に不快感を与えないよう配慮した服装です。

女性は準喪服のワンピースなどを着用しますが、平服でも問題ありません。

男性と同様に落ち着いた色であれば、シャツやブラウスで良いでしょう。

冬の墓じまいでの服装マナー

◇寒い日はコートを羽織ります

寒い日は、スーツやアンサンブルの上からコートを羽織っても大丈夫です。

男性も女性もブラックやグレーなど、落ち着いた色のコートを着用します。

| <墓じまいでのコートマナー> | |

| ①適したコート | ・ビジネスコート ・礼服のコート |

| ②色・柄 | ・ダークカラー (ブラック、グレーなど) ・無地 |

注意点として、毛皮や革製のものは殺生を連想させるため避けましょう。

派手な色のものは避けること、そして皮のコートなど殺生をイメージさせる素材の服は避けるようにします。

墓じまいの服装は親族で揃える

◇墓じまいの服装は参加者でドレスコードを揃えます

墓じまいの服装のポイントは参加者の皆が、誰も浮くことのないよう、ドレスコードを揃えることです。

家族のみなど、規模の小さな墓じまいであれば、事前に参加者で相談をして、墓じまいの服装を揃えると良いでしょう。

墓じまいのご案内で服装の指定

◇墓じまいを平服で行う場合は、ご案内状でひと言添えます

参加者の多い墓じまいでは、ご案内状に「平服でお越しください」などと、ひと言添えておくと、参加者も服装の判断がしやすいです。

またお墓までの道程が厳しいなど、不安要素がある墓じまいでは、「運動靴でご参加ください」など、足元への言葉も記載すると良いでしょう。

墓じまいのご案内状の書き方

◇墓じまいのご案内状は、必要事項を端的に伝えます

墓じまいのご案内は1か月前には出した方が良いでしょう。

墓じまい法要後に会食を振る舞うならば、人数を把握するために返信用封筒や往復はがきなどを使用し、出欠の返信ができるようにします。

①時候の挨拶(季節のご挨拶)

②墓じまいの意図

③墓じまいの日時

④墓じまいの場所

墓じまいのご案内状を出すならば封筒に入れて送付しますが、枚数が多い場合はハガキで送っても問題ありません。

墓じまいのご挨拶状の書き方

◇墓じまいに参加しない親族には、ご挨拶状を送ります

墓じまいのご挨拶状は、相手に感謝を伝えるだけではなく、墓じまいをしたこと、新しいお墓の情報を伝えることも目的です。

そのため、新旧のお墓情報を、網羅的に伝えましょう。

①時候の挨拶(季節のご挨拶)

②墓じまいの完了日

③元のお墓の場所

④新しいお墓の場所

⑤墓じまいの理由

⑥結びの言葉

特に先祖代々墓などでは、お墓と関係のある親族が多くいるでしょう。

知らぬ間に墓じまいをしていて、お墓参りに行ったらお墓がなかった…、なんてことのないよう、親族一同に送ります。

墓じまいのご案内状を書くタイミング

◇墓じまいを行う1か月前には送りましょう

墓じまいに参加して欲しい人々には、スケジュール調整や準備もありますので、墓じまいを行う1か月前には送っていると丁寧です。

| <ご案内状・ご挨拶状を送るタイミング> | |

| ①墓じまいのご案内状 | ・墓じまいに参加する人々 ・墓じまいの1か月前まで |

| ②墓じまいのご挨拶状 | ・墓じまいに参加しない人々 ・墓じまい後~1か月頃まで |

一方、参加しない人、参加できなかった人々に送る墓じまいのご挨拶状は、できるだけ早く、墓じまいを終えてから1か月以内には送っておきましょう。

墓じまい後に行う開眼供養の服装は?

◇開眼供養は慶事です

墓じまい後、新しくお墓を建てて開眼供養を執り行うこともありますよね。

新しいお墓の建碑祝いは、お墓ですが慶事にあたるため、服装は礼服です。

| <開眼法要のみの服装> | |

| ①カラー | ●落ち着いた色 ・グレー(ダークグレー) ・ネイビー(濃紺) …など。 |

| ②服装 | ・ブラックスーツ ・ダークスーツ ・ネクタイは白 |

慶事とはいえお墓事なので、落ち着いた色のスーツを着用すると良いでしょう。

ただし墓じまい後の開眼供養の服装を慶事として整えるのは、その前後に他の法要がない場合に限ります。

開眼供養の後に納骨式を行う服装は?

◇開眼供養の当日に納骨式がある場合、準喪服で参列します

建碑式や開眼法要と同日に、納骨式を行う場合は準喪服での参列が適切です。

お墓を建てることは慶事ですが、納骨式は弔事となります。

同日に弔事と慶事が重なる場合、弔事は慶事に優先するため、準喪服です。

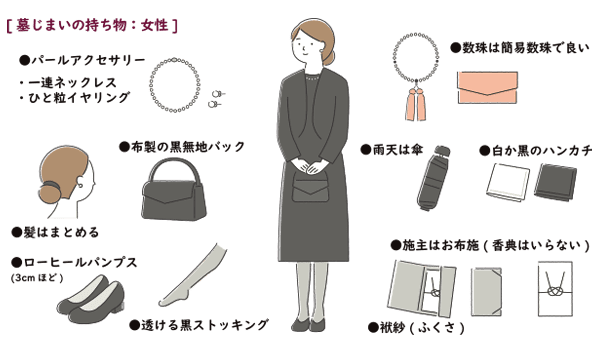

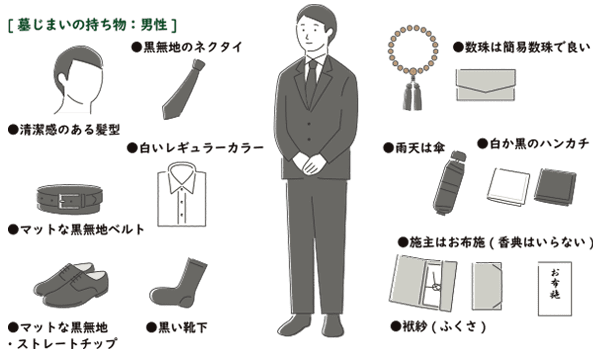

墓じまいで服装以外の持ち物マナーは?

◇墓じまい法要では、数珠も持参します

墓じまいに法要に参列する場合、香典は必要ありませんが数珠は持参すると丁寧です。

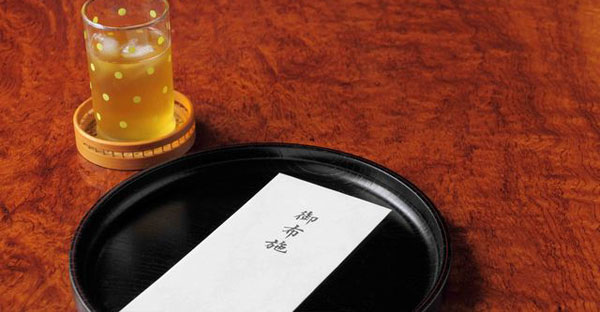

墓じまいを取り行う施主側であれば、法要に必要なお線香やお供え物、お布施も準備すると良いでしょう。

| <墓じまいの持ち物> | |

| [参列者も含む] | ・数珠 ・ハンカチ |

| [施主側] | ・お布施 ・袱紗(ふくさ) ・お線香 ・チャッカマンなど ・供花 ・お供え物 |

墓じまいでの供花や持ち物に決まり事はないため、故人が生前に好きだったものを供えると良いでしょう。

お布施の持ち歩きには紫や草色など、地味な色合いで整えた弔事用の袱紗(ふくさ)に入れますので、事前に用意します。

数珠は宗派により違いがありますが、自分の宗派で扱う数珠を持参しても構いません。

特にこだわりがない場合は、どの宗派にも対応する片手数珠(簡易数珠)を用意します。

②墓じまい当日が雨天の場合

◇傘は無地の黒や濃紺など、もしくはビニール傘を持参します

雨の日だからといって、特別に墓じまいの服装を変える必要はありません。

準喪服や平服(略喪服)を着用した上で、傘をさして対応しましょう。

なお、墓前にパラソルやタープテントを立てることで、ある程度雨を防ぎながら閉眼供養を執り行うことができます。

特に高齢の親族が墓じまいに参列する場合には、施主側はタープテントや椅子の準備などをすると、配慮が行き届くでしょう。

③墓じまいで時計を持参してもいい?

◇できるだけ時計は外しますが、必要ならば地味なものを付けます

弔事の服装にあたる墓じまいでは、時計はできるだけ外した方が良いでしょう。

必ずしも時計を付けてはいけない訳ではないのですが、人によって解釈はさまざまだからです。

ただ、時間を気にするあまりスマホを何度もチェックする行為もマナー違反にあたるため、無地のベルトや光沢のないマットな留め具など、地味な時計をそっと付けても、失礼にはあたりません。

④平服指定だけど喪服しかない場合は?

◇準喪服での参列で問題はありません

本来、喪服には格があるので、一般参列者の立場で施主側の喪服の格を上回ってはいけないのですが、墓じまいに準喪服で参列するのであれば、問題はないでしょう。

上から地味なカーディガンを羽織るなどしても良いです。

家族が三親等以内の親族など、規模の小さい墓じまいが多いため、予め施主側の人々に相談しておいても良いかもしれません。

墓じまいに香典は必要?

◇墓じまいのみであれば、香典は必要ありません

香典は、法要・法事に参列した時に、ご遺族へお渡しするお金です。

墓じまいは法要・法事ではないので、香典は用意しません。

ただし、墓じまいと同日に下記のような儀式が行われる場合には、その儀式に対応したお金を包む必要があります。

| <墓じまいと同日に行う場合> ●約5千円~1万円が金額の目安 | |

| [儀式] | [お金の種類] |

| ①建碑祝い (お墓を建てたお祝い) | ・お祝儀(祝儀袋) |

| ②法要 | ・香典(不祝儀袋) |

| ③納骨式 | ・香典(不祝儀袋) |

香典だけではなく、墓じまいの服装も同日に行われる儀式に準じると良いでしょう。

一方、施主側は僧侶をお呼びした場合、常にお布施の準備が必要です。

慶事は弔事が同日に行われる場合は、下記より詳しく解説します。

建碑式がある場合

◇建碑式は慶事ですので、御祝い金を用意します

お墓を新たに建てたお祝い「建碑式(けんぴしき)」に参加する場合は、慶事として御祝金を持参します。

お金はご祝儀袋に包み、表書きは「建碑御祝」や「建碑祝い」などになります。

御祝い金を包む金額の目安は、約5千円~1万円ほどで良いでしょう。

納骨式がある場合

◇納骨式が同日にある場合、香典をお渡しします

納骨式が同日にある場合に包むお金の種類は、香典です。

もしくは供花や、お線香などの供物をお渡ししても良いでしょう。

建碑式や開眼法要などの慶事と、納骨式や法要などの弔事が同日に行われる場合、弔事が優先になるため、御祝金ではなく香典として包みます。

お金は不祝儀袋に包み、表書きは「御仏前」や「お供え」です。

墓じまいと同日の閉眼供養

◇閉眼供養のみであれば、香典は必要ありません

先に閉眼供養を行い、その後に解体工事を行う場合もありますが、その際にはご家族やご親戚が2度集まることになるでしょう。

近隣に住む参列者にとっては問題ありませんが、遠方の参列者になると2度も足を運ぶことになります。

そのため施主側の配慮として、できるだけ閉眼供養とお墓の撤去工事を同日に調整することが多いです。

それが難しい場合でも参列者の負担にならないよう、日程調整を可能な限り行うと良いでしょう。

墓じまいのお布施マナー

◇閉眼供養を行う場合、施主は僧侶へお布施をお渡しします

香典は必要ないのですが、墓じまいを主催する施主側は、閉眼供養を行う場合には僧侶がお経を唱えてくださるので、お布施が必要です。

また寺院墓地に建つお墓の墓じまいの場合、今までお墓を世話してくれた感謝の気持ちとして、離檀料(りだんりょう)も併せて包みましょう。

離檀料とは、その寺院から離れる際に包むお金を指し、現代は離檀料を請求する寺院もありますが、本来はお墓を閉める檀家側が金額を決めて包むものです。

・菩提寺・檀那寺とは?檀家になる・離檀するとは?寺院とのお付き合いで心得るマナーとは

お布施はいくら包めば良い?

◇読経供養へのお礼自体は、約3万円~5万円です

…状況に合わせて、多めにお布施を包みます

お布施を包む金額は、一般的には約3~5万円ほど/1回の読経供養です。

閉眼法要、開眼法要、納骨式のいずれの場合でも同様ですが、同日に複数の法要を執り行う場合、回数分の金額を考慮して包みます。

・お布施…約3万円~5万円ほど/1回

・御車料…約3千円~1万円

・御膳料…約5千円~2万円

・離檀料…約3万円~20万円

(寺院墓地の場合)

寺院墓地のご住職さんであれば御車代は必要ないのですが、寺院の外まで僧侶に出向いていただく場合、「御車料」をお渡しします。

お布施とは別封筒でタクシー代を目安とし、約5千~1万円を包むと良いでしょう。

さらに法要後に会食の席を設けており、且つ、僧侶が欠席される場合には「御膳料」として、会食代金を目安に約5千~2万円をお包みください。

お布施で包むお金の注意点

◇お布施で包むお金は、地域によっても異なります

ただお布施を包む金額の目安は地域によって異なることもあるでしょう。

事前に年配の親戚や、お寺のご住職に確認すると安心です。

お布施は本来、仏教における修行のひとつなので、僧侶は「お気持ちで頂いている」という意味になります。

「お布施代金はいくらですか?」と直接的に聞かれても、僧侶もいくら包まれるか、明瞭に言いづらい場合が多いのです。

「皆さまはどれくらい包まれますか」と曖昧な表現で聞くことをおすすめします。

お布施の袋はなにを使う?

◇墓じまいで包むお布施の袋は、不祝儀袋、もしくは厚手の白封筒です

基本としてお布施は仏教における修行のひとつ「徳行」なので、お悔やみ事にはあたりません。

●そのためお布施を包む封筒は厚手の白封筒が基本です。

…けれども弔事として、不祝儀袋にお金を包む施主も多くいます。

注意点として白封筒は、事務用文具に多い二重袋を避けて、一枚封筒です。

また中に入れたお札が外に透けないよう、厚手の白封筒を選びましょう。

墓じまいのお布施の表書きは?

◇表書きは黒墨で「お布施」です

お墓じまいのお布施を準備する際には毛筆か筆ペンを使用します。

濃い墨で表面の上部、中央に「お布施」と書きます。

袋の下部には「〇〇家」と姓を入れてください。

袋に中袋がある場合は、表に金額を、裏に自分の住所などを書きます。

中袋がない場合は、封筒の裏に金額と自分の住所を書きましょう。

金額の数字は「壱(一)・弐(二)・参(三)」などの漢数字を使用して、旧字体です。

円の旧漢字体は「圓」、前後に「金」「也」を付けますから、3万円を包むのであれば、「金参萬圓也」と書きます。

お札の入れ方

◇お札は肖像画の袋の表面、且つ上部に入れます

墓じまいのお布施は弔事用ではありません。

香典マナーに倣う必要がないので、新札でも問題ありません。

| <お布施の包み方:お札の入れ方> ●お布施は弔事用ではない | |

| [肖像画] | ・袋の表面 ・上部から見える |

| [お札] | ●自由 ・新札 ・古いお札 |

通夜や葬儀、法要では包むお札に新札を避けます。

けれども墓じまいのお布施では、新札でも古いお札でも問題ありません。

袱紗(ふくさ)で包む際は、開いた時に袋の表面が見えるようにしてください。

小風呂敷型の袱紗(ふくさ)はひし形に広げ、真ん中より少し右側に袋を置きます。

右→下→上の順にたたみ、最後に左の端を折り、右側に包み込む左前です。

お布施の渡し方

◇お布施は切手盆に置いてお渡しします

お布施をお渡しする時は、切手盆に乗せてお渡ししましょう。

僧侶の控室でお渡しするのであれば、机をまたがずに、机の脇に出て、両手でお渡しをします。

お布施と御車料、御膳料は別封筒で包み、お布施の下に重ねるのがマナーです。

表書きはそれぞれ、「御車料」「御車代」、「御膳料」「御膳代」などになります。

切手盆がない場合は、袱紗からお布施を取り出した後、袱紗を切手盆代わりにお布施の下に敷きましょう。

お布施を渡すタイミング

◇お布施をお渡しするタイミングは、僧侶の控室がベストです

お布施を渡すタイミングは、僧侶が控室にいる時が丁寧にお渡しできます。

必然的に墓じまいが始まる前、もしくは終わった後になるでしょう。

墓じまいが始まる前には「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と渡しし、墓じまいが終わった後は「本日はお勤めいただき、ありがとうございました」と、言葉を添えます。

・墓じまいで包む金額相場はいくら?のし袋や包み方、いつ渡せばいい?ダメな数字はある?

まとめ:墓じまいの服装は平服が一般的です

墓じまいの服装は準喪服、もしくは平服(略喪服)での参列が一般的となります。

僧侶をお呼びする墓じまいでは準喪服とする施主もいますが、現代で家族のみなど、規模の小さな墓じまいであれば、平服(略喪服)も増えました。

墓じまいの服装を整えるポイントは、参加者のドレスコードを合わせることです。

家族のドレスコードが合うことで、参会者の誰もが浮くことがありません。

また墓じまいなので屋外になるため、気候や天候への配慮、年配の参列者にも配慮して、ジャケットの着脱や運動靴での参列など、施主は参加者へ御案内状や当日のアナウンスなどをすると丁寧です。