沖縄では、お盆は親族が集まり賑やかに過ごす大切な行事として根づいています。一方で「初盆・新盆(はつぼん/しんぼん)」に関しては、かつては家族だけで静かに故人を偲ぶ風習がありました。檀家制度のない沖縄では、僧侶を招いた法要や「お布施」を渡す習慣がなく、自宅での供養が一般的だったのです。

しかし近年では、本州出身の配偶者を持つ家庭や移住者の増加により、初盆(新盆)に僧侶を呼んで法要を営み、お布施を包むご家庭も増えています。そのため、「沖縄で初盆を行う場合、お布施の金額相場や表書きはどうすればよいのか?」と悩まれる方も多いようです。

このコラムでは、初盆(新盆)の意味や背景をふまえつつ、沖縄で初盆法要を行う際のお布施の金額相場やマナー、お布施の渡し方のタイミングまで詳しく解説します。沖縄らしさを大切にしながらも、失礼のない初盆の準備をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

沖縄の初盆(新盆)とは?本州との違いや背景を解説

沖縄では、旧暦7月13日からの3日間を「お盆(旧盆)」とし、親族が集まって先祖を迎え、供養するのが一般的です。三日間の中でも重視されるのは「ウークイ(送り)」で、重箱料理を用意したり、門前での線香を焚いたりするなど、独自の風習が根づいています。

一方、本州では「新盆」や「初盆」と呼ばれる、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆に法要を行う習慣があります。僧侶を招き、読経や供養を行うほか、お布施や御膳代(料)などを用意するのが一般的です。

沖縄では、これまで喪中にあたる「初盆(新盆)」は、親しい家族のみで静かに仏壇に手を合わせる家が多くありました。これは、檀家制度が発達していなかった地域特性や、「お布施」という習慣自体があまりなじみのないものであったことが背景にあります。

しかし近年では、本州出身の配偶者を持つ家庭や県外からの移住者が増えた影響もあり、沖縄でも本州のように初盆(新盆)法要を行う家が見られるようになってきました。特に都市部では、僧侶を招いて読経してもらい、お布施を渡す形式が浸透しつつあります。

このように、沖縄の初盆(新盆)は地域や家庭によって捉え方が異なりますが、「静かに故人を偲ぶ」という本来の思いは、今も変わらず大切にされています。

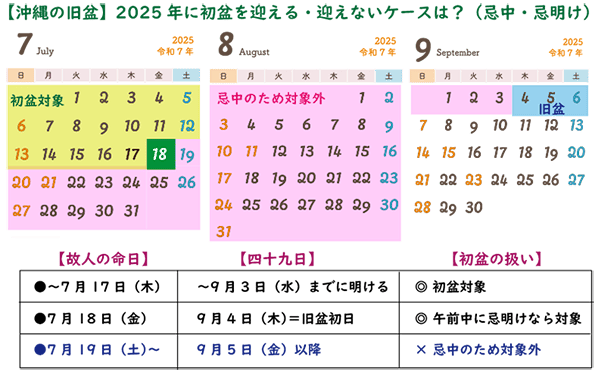

[2025年沖縄の初盆]

[2025年沖縄の旧盆]

初盆(新盆)法要の準備と流れ

沖縄で初盆(新盆)の法要を行う家庭が少しずつ増えてきた今、「具体的に何を準備すればいいのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、初盆法要を行う際の基本的な流れやポイントについて解説します。

初盆(新盆)の時期と日程の決め方

初盆(新盆)は、故人が亡くなって四十九日を過ぎた後、初めて迎えるお盆の時期に行われます。沖縄では旧暦の7月13日〜15日が一般的なお盆(旧盆)の期間であり、この時期に合わせて初盆法要を計画する家庭が増えています。

2025年の旧盆は9月4日(木)~6日(土)なので、2025年9月4日までに忌明けを迎えた家で初盆(新盆)を迎えることになりますね。

日程を決める際は、親族が集まりやすい日を選ぶのが基本です。また、僧侶を招く場合は事前に都合を確認して調整する必要があります。日付が決まったら、お布施や供物の準備も進めていきましょう。

[忌中・忌明けとは]

法要の内容と家族の役割

本州の風習に倣って初盆(新盆)法要を行う場合、僧侶による読経を中心とした30分〜1時間程度の供養が一般的です。沖縄では、仏壇(トートーメー)を中心に供物や果物を供え、家族そろって手を合わせることが多いです。

家族の役割としては、当日の進行や接待、準備物の確認などがあり、特に施主や長男・長女が中心になるケースが多く見られます。また、参列する親族にも事前に時間や服装などを伝えておくと、安心して初盆(新盆)を迎えることができます。

[沖縄の法要「スーコー(焼香)」とは?]

お布施の渡し方と僧侶の手配

沖縄では宗派によって僧侶を招くスタイルに差があるものの、近年では本州式の法要を取り入れる家庭も多くなっています。初盆(新盆)法要を行う際は、まず地域の寺院に問い合わせて僧侶の手配を行いましょう。

お布施の渡し方については、奉書紙や白封筒に「御布施」または「お布施」と表書きし、香典とは異なるため、新札を用意するのが一般的です。渡すタイミングは、法要が始まる前に僧侶の控室で、手渡しするのがマナーとされていますが、状況によっては法要後のタイミングも見受けられます。僧侶への挨拶と共に感謝の気持ちを添えることも忘れずに。

沖縄で頼れるお寺がなかったら?

沖縄では本州のような檀家制度がなく、地域に特定のお寺との関係を持っていない家庭も少なくありません。そのため、初盆(新盆)法要を行いたくても「どこのお寺にお願いすればいいかわからない」「そもそも近くにお寺がない」といった声もよく聞かれます。

そのような場合は、まず地域の葬儀社や仏壇店に相談するのがおすすめです。最近では、初盆(新盆)の法要に対応してくれる僧侶を紹介してくれるサービスも増えており、お布施の目安やマナーも併せて教えてもらえることがあります。

また、宗派にこだわらず読経だけをお願いしたい場合には、オンライン法要や出張供養サービスを利用する方法もあります。これらは電話やWebで依頼できることが多く、忙しい方や遠方の親族が多い場合にも便利です。

お寺が近くになくても、初盆(新盆)で故人を丁寧に供養したいという気持ちがあれば、その方法はさまざまにあります。形式にとらわれすぎず、家族の想いを大切にした初盆(新盆)を迎えることが何よりも大切です。

初盆(新盆)のお布施マナー|金額相場・封筒・表書きの書き方

初盆(新盆)法要を本州式で行う際、最も悩ましいのが「お布施」に関するマナーです。金額相場の目安から、封筒や袋の選び方、表書きの書き方、渡すタイミングまで、正しく知っておくことで失礼のない対応ができます。このセクションでは、初盆(新盆)のお布施に関する基本マナーをわかりやすく解説します。

お布施の金額相場はいくら?1万円・2万円など目安を紹介

初盆(新盆)のお布施の金額相場は、地域や宗派によって差がありますが、沖縄で本州式の法要を行う場合は1万円〜2万円程度が一般的な目安とされています。お寺との関係性や、読経の内容・時間によっても変動するため、あらかじめ問い合わせておくと安心です。

● 一般的な相場:1万円~3万円(読経のみ)

● 丁寧な供養や複数回の読経:2万円~3万円前後

● お布施以外に必要な費用:御膳料・御車代(後述)

また、「お布施はいくらが正解」という決まりはなく、“お気持ち”が大切とされます。とはいえ、金額相場よりも極端に少ないと失礼にあたる場合もあるため、地域の慣習を参考にしながら適切な相場に見合った金額を包むようにしましょう。

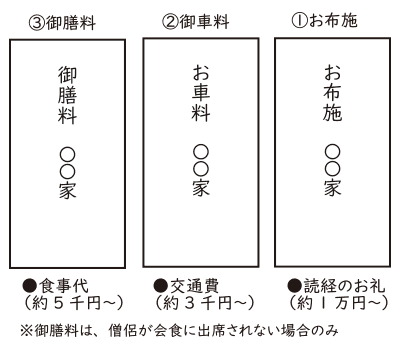

共に渡す御車代(料)・御膳代(料)とは

お布施に加えて、僧侶に交通費や接待にあたる費用を渡すのが慣例です。これが御車代(おくるまだい)と御膳料(ごぜんりょう)です。

● 御車代:僧侶の移動費用。自宅や会場に来ていただく場合に包みます(金額相場:3,000~5,000円)。

● 御膳料:法要後に食事の場を設けない場合に包みます(金額相場:5,000円前後)。

これらはお布施とは別封筒で用意し、それぞれに適切な表書きをするのがマナーです。あくまで感謝の気持ちを表す費用であり、形式よりも誠意が重視されます。

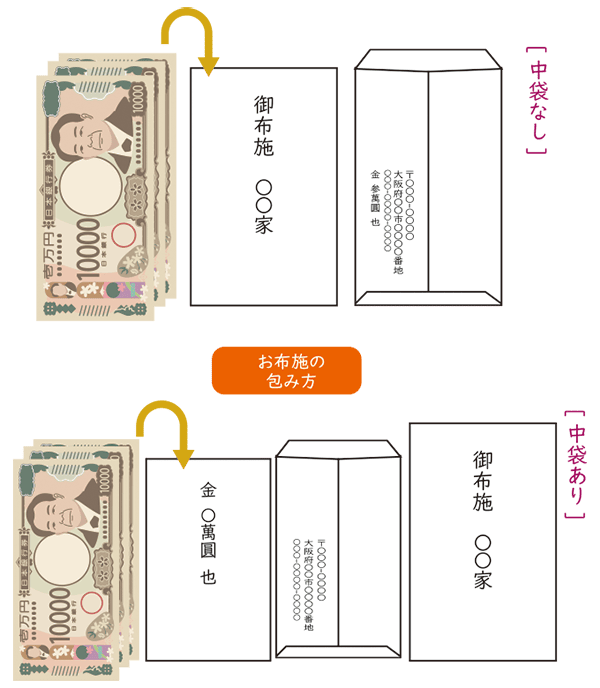

お布施の包み方。封筒や袋の選び方と表書きのマナー

お布施を入れる封筒や袋には決まったマナーがあります。金額の大小にかかわらず、丁寧な対応を心がけたいところです。

● 封筒は白無地の奉書紙、または白い無地封筒が基本

● 表書きは「御布施」または「お布施」

● 宗派により「御経料」「御礼」と書く場合もあるが、沖縄では「お布施」で問題なし

● 名前は施主(喪主)がフルネームで記載

● 袋の裏には金額を記入することもあるが、省略も可能

市販の不祝儀袋を使う場合は、蓮の絵柄がないものを選びましょう。蓮は特定宗派(主に浄土真宗)に由来するため、他宗派や無宗教の方には避けるのが無難です。

渡すタイミングとスマートな渡し方

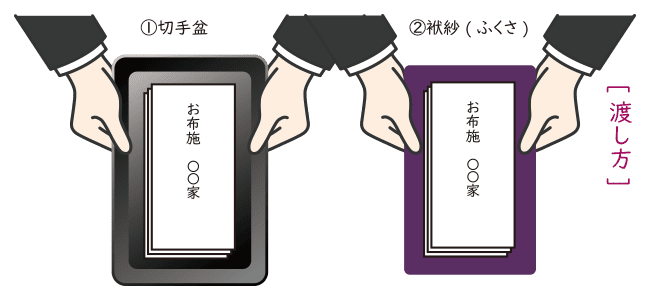

お布施を渡すタイミングは、法要の始まる少し前の落ち着いた時間帯が理想です。僧侶に一礼し、封筒ごと切手盆や袱紗にのせて両手で丁寧に渡すのが正式なマナーとされています。

● 渡す前に「本日はどうぞよろしくお願いいたします」と一言添える

● 渡す場所は玄関先や控室など、静かな場を選ぶ

● 香典と間違えやすいが、香典は参列者→喪主へのもの。僧侶に渡すのは「お布施」

また、どうしても直接渡せない場合は、ご家族が代わりに丁寧に手渡すことも可能です。大切なのは、相手に対する感謝と敬意を忘れないことです。

宗派ごとのお布施対応|沖縄ではどうする?

初盆(新盆)のお布施について調べると、「宗派によって金額相場や作法が異なる」といった情報を目にすることがあります。本州では宗派別のマナーが細かく存在し、お布施の表書きや供養の内容にも違いが見られますが、沖縄では少し事情が異なります。

このセクションでは、本州での宗派ごとの対応と、沖縄での現実的な考え方の違いをわかりやすくご紹介します。

本州では宗派ごとにお布施や作法が異なる

本州では、宗派ごとにお布施の考え方や法要の形式に違いがあります。たとえば、浄土宗や真言宗では読経中心の法要を重視し、感謝の意味を込めて「御布施」として一定の相場に見合った金額を包むのが通例です。一方、浄土真宗では「お布施」とは言わず「御経料」と表記する地域もあります。

また、臨済宗や曹洞宗など禅宗では、作法や読経の流れが非常に厳格で、僧侶による導師礼や焼香の所作にも違いがあります。日蓮宗や天台宗では法華経の読誦が中心となるなど、宗派によって供養の内容そのものが変わってきます。

そのため、本州で初盆(新盆)法要を執り行う際には、宗派に合わせた準備と、お布施の表書きにも配慮が必要とされるのです。

浄土宗、浄土真宗、臨済宗、天台宗、真言宗、日蓮宗、曹洞宗、宗派ごとのマナーとは

それぞれの宗派には、お布施の渡し方や表書きに関する伝統的なマナーがあります。以下に宗派ごとの特徴を簡単にまとめます。

● 浄土宗:表書きは「御布施」/読経と焼香中心

● 浄土真宗:表書きは「御経料」や「御礼」/焼香の作法に注意

● 臨済宗・曹洞宗:禅宗では焼香作法や読経が厳格/「御布施」で可

● 天台宗:表書きは「御布施」または「御礼」/法華経中心の読経

● 真言宗:表書きは「御布施」/供物の配置や読経内容が独特

● 日蓮宗:表書きは「御布施」/「南無妙法蓮華経」の唱題が中心

こうした宗派ごとの違いは、お寺との関係性が深い本州では重視されますが、沖縄では必ずしもその通りに準備する必要はありません。

沖縄では宗派よりも地域の風習を優先

沖縄では、浄土宗や真言宗といった宗派は存在しても、日常的に宗派を強く意識する文化はあまり根付いていません。特に初盆(新盆)に関しては、「親族で静かに仏壇に手を合わせる」という家庭本位の供養が主流であり、僧侶に読経を依頼しない場合も多く見られます。

また、檀家制度がない地域も多いため、「お布施」そのものが本州ほど定着しておらず、必要に応じて葬儀社や仏壇店から僧侶を紹介してもらう形式が一般的です。

そのため、沖縄で初盆(新盆)法要を行う際は、宗派名よりも地域の風習や家族の意向を尊重することが優先されます。「形式よりも想い」が重視されるのが、沖縄らしい供養のスタイルと言えるでしょう。

初盆(新盆)のお布施に関するQ&A

初盆のお布施に関しては、「金額相場はいくら包めばよいのか」「新札を使っても大丈夫か」「親族でまとめて渡しても良いのか」など、細かな疑問が多く寄せられます。ここでは、初盆を迎える方が気になる代表的な「お布施マナーの疑問点」をQ&A形式でまとめました。

初盆(新盆)のお布施は新札を使ってはいけない?

お布施に新札を使うべきかどうか、気になる方も多いと思います。香典の場合、「事前に準備していた=不幸を予期していた」と受け取られることから、折り目のあるお札を使うのが一般的ですが、お布施の場合は意味合いが異なります。

● お布施は感謝の気持ちを表すものであり、新札でも問題ありません。

● 新札を使う場合でも折り目を一度入れてから封筒に入れる地域もあります。

地域や年配の方の考えによっては、新札を避けることを好むケースもあるため、迷ったときは柔らかい折り目を入れて使うべきか、僧侶の手配を相談した葬儀社や仏具店などに確認すると安心です。

初盆(新盆)法要にお礼の品は必要?「お返し」はする?

初盆法要を行った後に、僧侶やお世話になった方々へお礼の品として、お返し(返礼品)を用意するかどうかで悩む方もいらっしゃいます。

● 基本的に、お布施にはお礼の意味が込められているため、必ずしもお返しは必要ありません。

● とはいえ、心ばかりの手土産やお菓子などを添えると、感謝の気持ちが伝わりやすくなります。

特に地元での風習や親族の慣例に従うことが多いため、高齢の親族が初盆法要に参加する場合は、確認しても良いでしょう。

お布施、親族で合同にすることはできる?

近年では、親族が複数世帯に分かれている場合に、お布施を「合同」でまとめて渡すことができるのか?というご質問も増えています。

● 実際には、親族で相談し、合同でまとめて渡しても問題はありません。

● その場合、代表者の名前で表書きをし、裏面やメモに「〇〇家一同」などの説明を添えると丁寧です。

● 金額は複数名分になるため、2万円〜3万円以上が目安となることが多いです。

大切なのは、感謝の気持ちとわかりやすい伝え方です。法要前に僧侶側に「親族合同でのお布施になります」と一言添えておくと、よりスムーズです。

宗派以外の自由な形式でも構わない?

沖縄では、必ずしも特定の宗派に従った形式で法要を行う必要はありません。特に初盆では、宗派以外の自由な形式で供養を選ぶ家庭も増えています。

● 僧侶に読経を依頼せず、自宅の仏壇で手を合わせるだけの供養も失礼にはあたりません。

● 無宗教や宗教色の薄い家庭では、お布施の代わりにお花や供物だけを供えることも。

本州の風習を参考にしつつも、沖縄では「想いを大切にする供養のかたち」が重視される傾向があります。形式にこだわりすぎず、家族や親族と話し合いながら、心のこもった初盆を迎えましょう。

初盆(新盆)法要は自宅で供養できる?

初盆(新盆)の法要というと、お寺や法要会場を借りて僧侶を招き、親族が一堂に会して供養するというイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、実際には自宅で初盆法要を行うことも可能であり、沖縄ではむしろそのスタイルが主流です。

● 仏壇(トートーメー)の前で手を合わせ、供物や線香を供える自宅供養は、ごく自然な初盆の形です。

● 僧侶を自宅に招いて読経してもらう「自宅法要」も増えており、柔軟な対応が可能です。

● 法要後に会食などを設ける場合も、自宅であれば親族同士が落ち着いて過ごすことができます。

本州では初盆(新盆)の法要を会館などで営む家庭も多いですが、沖縄では「静かに故人を偲ぶ時間を大切にする」という文化があり、自宅での供養がより自然なかたちとして受け入れられています。

また、仏壇店や葬儀社の中には、自宅での初盆法要に対応したプランを用意しているところもあります。準備やお布施の相談もできるため、不安な方はそういった窓口に相談するのも安心です。

「初盆=大きな法要をしなければならない」と構える必要はありません。自宅で心を込めて供養する初盆こそ、故人にとって何より温かい時間になるはずです。

まとめ|沖縄での初盆(新盆)は「家族の想い」が大切

初盆(新盆)は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆であり、家族にとって特別な節目となる供養の機会です。沖縄ではかつて、初盆をあえて「特別視せず」、静かに自宅で手を合わせる家庭が多くありました。しかし近年では、本州の風習に倣って僧侶を招き、法要やお布施を用意する家庭も少しずつ増えています。

本州では宗派ごとの作法や金額相場に則って法要を行うケースが一般的ですが、沖縄では宗派よりも地域の風習や家庭ごとの考え方が重視されます。「初盆だから何かをしなければ」と形式にとらわれるよりも、家族の想いを込めた供養の時間をどう過ごすかが大切です。

自宅で仏壇にお花や果物を供え、静かに手を合わせるだけでも、心のこもった初盆供養になります。僧侶を招く場合も、お布施の金額やマナーに正解はなく、あくまで「感謝の気持ちを伝える」ことが本質です。

沖縄での初盆(新盆)は、家族の絆を再確認する大切な時間です。地域の慣習と向き合いながら、無理のない範囲で、自分たちらしい供養のかたちを選んでみてはいかがでしょうか。