沖縄で仏壇を購入するとき、本州との違いも多いことから、悩む人も多いですよね。例えばーーー

「沖縄ではいつ購入するのがいい?」

「祖霊信仰の沖縄の仏壇には、ご本尊は必要?」

「沖縄でも、宗派は関係あるの?」

と仏壇の購入時に、迷う方も多いのではないでしょうか。

沖縄には本州と異なる祖霊信仰が根づいており、仏壇の中心にはトートーメー(位牌)を祀るのが一般的です。このコラムでは、沖縄で仏壇購入の仕方・選び方・開眼供養の進め方を、沖縄で仏壇を新しく購入したい、コンパクトでおしゃれな仏壇に買い替えたい時などに役立つよう、地域の慣習や現代の事情に即してわかりやすく解説します。

本州出身の方や移住者の方も購入する時には、沖縄流との違いを理解しながら、ご自身の状況に合った供養の整え方を見つけていただけます。

沖縄で仏壇を購入するタイミング

◇現代の沖縄では、仏壇の買い替えが増えています

全国的にも沖縄でも、仏壇を購入するタイミングと言えば、家族が亡くなった時に新しく仕立てる時が一般的でしたが、近年の沖縄では仏壇の買い替えが増えています。

| <沖縄で仏壇を購入するタイミング> | |

| ●家族が亡くなった時 | ・仏壇の新規購入 ・トートーメーの継承 ・トートーメーの処分や買い替え |

| ●仏壇の買い替え | ・引っ越し ・リフォーム ・トートーメーの処分や買い替え |

沖縄仏壇は大きいサイズが多いです。

昔ながらの平屋の家では、居間の中心に配置しましたが、現代の間取りでは沖縄仏壇が入らない、合わないなどの悩み相談が増えています。

そこで引っ越しやリフォーム、トートーメーの継承などをきっかけに、沖縄では今までの大きな仏壇を処分し、購入し直す買い替えが増えました。

家族が亡くなり購入する時期

◇家族が亡くなり仏壇を仕立てる時は、シジュウクンチ(四十九日)のタイミングが目安です

家族が亡くなると、まず白木でできた仮位牌「シルイフェー(白位牌)」が仕立てられ、枕飾りなどで祀るでしょう。

このシルイフェー(白位牌)は、シジュウクンチ(四十九日)法要の後、故人の魂に本位牌(塗り位牌)へ移っていただく「イフェーノーシ(位牌移し)」を行います。

この時が家族が亡くなり沖縄で仏壇を購入する、適したタイミングです。

・シジュウクンチ(四十九日)

・イヌイ(一年忌)

ただし故人が亡くなって四十九日は、まだ日も浅いため、仏壇や仏具の準備が間に合わないこともあるでしょう。

シジュウクンチ(四十九日)に間に合わなくても、沖縄では法要に合わせて仏壇購入するタイミングが多いです。

・沖縄のシジュウクンチ(四十九日)☆お供え物と進め方

・仏壇は四十九日までに整えるべき?仏壇の新調や交換・移動や仏壇じまい、多い相談を解消!

シジュウクンチ(四十九日)と併せて購入する

◇開眼供養が伴うため、沖縄では僧侶のいるスーコー(焼香)に合わせた仏壇購入のタイミングが便利でしょう

沖縄で仏壇購入を四十九日やイヌイ(一年忌)などのスーコー(焼香)に合わせるのは、位牌を仏壇に祀る時には「開眼供養」と呼ばれる読経供養を僧侶に依頼するためです。

スーコー(焼香)と同日、法要の後に仏壇・位牌の開眼供養を行うことができます。

| <沖縄で仏壇購入:法要同日に開眼供養> | |

| ●シジュウクンチ(四十九日法要)の流れ (開眼供養を伴った仏前供養) | |

| (1)お仏壇を整えておく | |

| (2)僧侶を迎え入れる | |

| (3)読経供養 ・シジュウクンチ(四十九日)法要 ・イフェーノーシ(位牌移し) ・開眼供養(開眼供養) | |

| (4)お斎(おとき) |

「お斎(おとき)」とは、法要後に施主が振る舞う食事会のことです。

コロナ禍によりお斎の場をセッティングする施主も増えましたが、基本的にはお礼としてお斎の場を設け、僧侶へ参加の可否をお伺いします。

・沖縄の「スーコー」とは?独自の御願文化を持つ沖縄では、どのように故人を供養するの?

沖縄で購入するタイミングを逃したら?

◇仏壇が整うまで、本位牌のみを祀っても問題はありません

シジュウクンチ(四十九日)が終わると、本位牌へ魂を移した後のシルイフェー(白位牌)は処分します。

●魂が移った本位牌が、今後の供養の対象です。

…お仏壇は位牌を祀るための箱なので、位牌のみを祀る供養の仕方もできます。

ただ、いずれにしてもシジュウクンチ(四十九日)にはイフェーノーシ(位牌移し)を行う流れが一般的なので、本位牌は準備することになるでしょう。

・装具とともに墓前で燃やす

・僧侶にお願いしてお焚き上げをしてもらう

墓前で燃やすのは昔ながらの沖縄の御願方法で、お供え物や御願の順序などもあるため、現代では開眼法要(開眼供養)を依頼した寺院へ相談する家が多いです。

・そもそも「仏壇」とは?仏壇はないけど、位牌を祀ってもいい?位牌のみを祀る供養とは?

・沖縄のシジュウクンチ(四十九日)、シルイフェー(白位牌)を本位牌に交換する方法とは

購入後、開眼法要のみ執り行っても良い

◇家族が亡くなり沖縄で仏壇購入をする時、開眼供養のみ別日に執り行う方法もあります

家族が亡くなり沖縄で仏壇を購入する際、間に合うならばシジュウクンチ(四十九日)の後で開眼供養を行いますが、沖縄では参列者が多いことも多いです。

参列者が多いシジュウクンチ(四十九日)では、家族のみで別日に開眼供養のみ済ませる判断もあるでしょう。

・イチナンカ(五七日)

・ムナンカ(六七日)

特に、ナンカスーコー(週忌法要)を目安に行う家が多いです。

偶数週のマドゥナンカであれば家族のみで開眼供養を執り行い、ウフナンカには家族以外の参列者もご案内することがあります。

・沖縄のナンカスーコー☆葬儀から四十九日までのスーコー

沖縄で仏壇の買い替えによる購入

◇沖縄で仏壇の購入をするなら、旧七夕やユンヂチが適しています

家族が亡くなったなど、特別な事情がなく沖縄で仏壇を購入する場合には、お仏壇やお墓事に適した日にちを選ぶと良いでしょう。

基本的には家族の干支日と厄年を避けますが、厄年になるとメーヤク(前厄)とクシヤク(後厄)も併せて3年間になってしまうので、下記の暦がおすすめです。

| <沖縄で仏壇購入のタイミング> | |

| ●旧七夕(タナバタ) ・旧暦7月7日 ・2023年8月22日(火) | |

| ●ユンヂチ(閏月) ・旧暦1ヶ月が2巡する年 ・2023年1月22日(日)~2024年2月9日(金) 閏月2月 ・2025年1月29日(水)~2026年2月16日(月) 閏月6月 ・2028年1月27日(木)~2029年2月12日(月) 閏月5月 ・2031年1月23日(木)~2032年2月10日(火) 閏月3月 ・2033年1月31日(月)~2034年2月18日(土) 閏月11月(仮) |

「ユンヂチ(閏月)」とは、旧暦の季節や新暦とのズレを修正するために33カ月に1度訪れる、旧暦の1ヶ月を2巡する月です。

それぞれ閏月は異なりますが、沖縄で仏壇購入に良しとされるユンヂチは、閏月(うるう月)のある旧暦の13カ月とされています。

本来であれば閏月(うるう月)の1ヶ月が良いのかもしれませんが、暮らしのなかで柔軟に対応すると良いでしょう。

・沖縄のタナバタ(七夕)は仏壇の日?沖縄で旧暦7日7日「ヒーナシタナバタ」とはなに?

買い替えに開眼供養は必要?

◇位牌を家から出す場合、開眼供養・閉眼供養を行います

沖縄では仏壇購入に伴い、位牌を家から出し入れした時に開眼供養・閉眼供養を行います。

住まいの新築やリフォーム、トートーメーの継承や引っ越しなどをきっかけに、古く大きな沖縄仏壇から、新しい住まいに合わせた仏壇に買い替えるケースが増えました。

このような場合、仏壇を家から出す前に閉眼供養をして処分する家が多いです。

新居へ新しい仏壇を改めて迎え入れ、開眼供養を行います。

| <閉眼供養・開眼供養の流れ> | |

| [位牌の取り出し] | ・閉眼供養 ・仏壇から位牌の取り出し ・仏壇の処分 |

| [位牌を祀る] | ・仏壇の迎え入れ ・位牌を祀る ・開眼供養 |

ただ、閉眼供養・開眼供養の対象はあくまでも位牌です。

位牌を家から出す時に、位牌に対して閉眼供養、新しい家に位牌を迎え入れる時に開眼供養を行うと良いでしょう。

沖縄で仏壇とともに位牌まで購入する場合には、新旧2基の位牌を前に、開眼供養・閉眼供養を行う方法もあります。

・開眼供養・閉眼供養とは、いつ行うの?しないとだめ?進め方やお布施、お供え物まで解説

沖縄では仏壇の配置に決まりはある?

◇現代の沖縄では、仏壇を購入した時の置き方に厳密な決まり事はありません

沖縄では西向きに手を合わせる配置「西方浄土説」が良しとも言われます。

ただ現代は「どの方向を向いても良い」とする「十方浄土説」も全国的に広がり、仏壇の向きに厳密な決まりはなくなったと言えます。

| <沖縄で仏壇の配置> | |

| [仏壇の向き] | ・西方浄土説…西向き ・十方浄土説…全方向 |

| [位牌] | ・沖縄位牌 ・カライフェー(単独の唐位牌) ・繰り出し位牌 |

現代では「トートーメータブーによる負担を子どもや孫に掛けたくない」として、代々継承の問題が残りやすい沖縄位牌ではなく、単独位牌となるカライフェー(唐位牌)や、本州式の繰り出し位牌の選択が増えました。

仏壇購入の前に知っておきたい選び方と注意点

仏壇の購入は、人生の中でもそう何度も経験するものではありません。

だからこそ、「何を基準に選べばいいのか分からない」「失敗したくない」と感じる方も多いはずです。

ここでは、仏壇を買う前に確認しておきたい基本のポイントと、よくある失敗例・注意点についてご紹介します。

はじめての仏壇購入でも、安心して選べるようサポートします。

購入前に確認したいポイント

仏壇選びで最初に考えるべきなのは、「どこに」「誰を」祀るのかという基本です。

特に沖縄では、本州とは異なり宗派に縛られず、家の祖霊(先祖)を祀るための仏壇であるため、以下のような点を押さえておくと安心です。

【仏壇の購入前に確認しておきたい5つのチェックポイント】

①祀る対象は誰か?(両親・祖父母・夫婦どちらの位牌かなど)

②仏壇を置くスペースは?(置き場所・方角・サイズ感)

③家族の意見はそろっているか?(トラブル回避に重要)

④地域や親戚の慣習があるか?(門中・集落ごとの考え方)

⑤将来的な引き継ぎを誰がするか?(管理・維持の負担)

特に沖縄では、「仏壇を買うタイミング」「位牌の並べ方」「トートーメーを誰が継ぐか」など、家系特有の判断基準が多いため、仏壇を選ぶ前に親族や年長者への確認を行っておくことが重要な選び方のコツです。

仏具セットか単品か?必要なものだけを選ぶコツ

仏壇を購入する際、仏具を一緒に買う際に「セットで揃える」か、「必要なものだけを個別に選ぶ」かは悩みどころです。

沖縄では、昔ながらの大きな仏壇用仏具に加え、近年は小さい仏壇やモダン仏壇向けのコンパクト仏具も普及しています。

【仏具選びで押さえておきたいポイント】

●初心者にはセット購入が安心:香炉・花立て・燭台の三具足が基本

●スペースが限られる場合は、最低限の仏具だけ選ぶのが◎

●提灯やお供え台などは、お盆や法事の時に必要な分だけ追加購入でOK

●LEDロウソクやフェイク供物など、省スペース&安全なアイテムも活用価値大

仏具を買う際に注意したいのは、選びすぎて仏壇の中が窮屈になったり、配置に悩んだりすること…。それよりも、「必要なものから徐々に整える」ことが失敗しないコツです。

購入の時に失敗しやすい例とその対策

買う際の「仏壇選び」に関する相談で特に多いのが、「買った後に後悔した」「知らずにトラブルになった」というケースです。ここでは、よくある失敗例と、仏壇購入時や仏具を買う際に注意したいこと、その回避策を紹介します。

| 失敗内容 | よくある原因 |

|---|---|

| 仏壇が家に合わず置けない | サイズを測らずに購入した |

| 位牌の数が多くて入りきらない | 棚板の数や奥行きが不足していた |

| 家族や親族から「勝手に買った」と言われた | 事前に確認や相談をしなかった |

| 宗派や慣習に合わないと指摘された | 本州側の親族との考え方の違いを理解していなかった |

近年の沖縄では故人を単体で供養したい想いから、先祖代々位牌であるトートーメーではなく、全国的な位牌と同じ個別の位牌「カライフェー(唐位牌)」を仕立てるケースも増えています。

また、トートーメーであったも大きな物から小さな物まであるので、位牌の置き場所まで考慮しながら、仏壇を購入すると良いでしょう。

初めて買う時に、失敗しない対策ポイント

仏壇の購入は一生に一度の大切な買い物ですが、買う時の選び方を誤ると後悔することもあります。このような失敗例から、賢い選択をするためのポイントを以下にご紹介します。

●サイズは「置き場所の幅・高さ・奥行」をしっかり確認

●位牌の数に応じた棚板や高さを事前にチェック

●購入前に必ず親族や家族に相談(特にムチスクや分家)

●沖縄の習慣と本州の宗派の違いは丁寧に説明し、両立の道を探る

「仏壇は一度買うと、長く使うもの」だからこそ、“勢いで買わず、準備を整えてから”が成功の鍵です。購入前には、家族での話し合いや、設置場所の確認、予算設定などをしっかり行い、後悔のない選択を心掛けましょう。

生前に仏壇を買うことはある?

「仏壇は、家族が亡くなってから準備するもの」と考える方も多い一方で、生前に仏壇を購入する方も増えてきています。

特に近年では、核家族化や高齢化が進み、「自分が元気なうちに準備しておきたい」という意識から、仏壇の「生前購入」を選ぶ家庭も少なくありません。

沖縄で生前に買うケース

仏壇の購入は、家族や先祖を敬うための大切なステップです。近年、沖縄では生前に仏壇を購入するケースが増えてきています。

これは、文化や風習に合った仏壇選びを事前に行うことで、家族への負担を軽減し、安心して未来を迎える準備を整えるためです。以下に、沖縄で生前に仏壇を購入したケースをいくつかご紹介します。

●ムチスク(本家)を守る立場の家長が先に用意する

●自身の代で仏壇を新調しておきたいという想いから整える

●子世代が仏壇を引き継がず、自分の代で完結させたいと考えるケース

など、“タイミングを自分で選ぶ”スタイルが徐々に広まりつつあります。

また、沖縄ではトートーメー(位牌)が中心に祀られるため、「仏壇は先祖のものを祀る場であり、自分のために準備するのは違和感がある」という声も根強くあります。

ですが、最近では全国的な仏壇の考え方にならい、“生前に自分用の唐位牌(カライフェー)を作っておく”という選択をする方も見られます。

生前購入のメリット

生前購入は、「死を意識しているようで縁起が悪い」と思われる方もいるかもしれません。

しかし近年では、“これからもご先祖と共に暮らす”という感覚で整える方が増えており、前向きな準備のひとつとして受け入れられるようになっています。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 自分の意志で仏壇を選べる | デザイン・サイズ・配置・予算などを、納得できる形で整えられる |

| 家族への負担を減らせる | 死後に急いで仏壇を整える必要がなくなり、親族も心の準備がしやすい |

| 残された人が迷わない | 開眼供養や宗派・慣習などの判断を生前に済ませておける |

家族とよく話し合いながら、「どんな形で先祖や自分を祀っていきたいか」を見つめ直す機会として、

生前の仏壇購入を前向きにとらえることも、後悔しない選択のひとつになるでしょう。

沖縄の仏壇購入でも、開眼供養は必要?

◇現代の沖縄では本州に倣い、開眼供養を執り行う家がほとんどです

檀家制度が根付いていない沖縄では、近隣の寺院に相談して読経供養を行うなど、特定の仏教宗派にはこだわらない家が多いでしょう。

ただ昔の沖縄でも、位牌に対して魂を入れる儀式は行われてきました。

・イフェーノーシ(位牌移し)

・ヌジファー(抜魂)

多くは家付きのユタさんなど神女により行われてきましたが、現在の沖縄ではユタさんが付く家もほとんどなく、仏壇仏具店の紹介などにより、僧侶に読経供養を依頼します。

沖縄では独自の祖霊信仰がありますが、僧侶は仏道に精進しているため、依頼した僧侶の仏教や宗派について、敬意を持ち依頼をすると良いでしょう。

開眼供養の呼び名は変わる?

◇沖縄の御願文化だけではなく、仏教宗派によっても呼び名が変わります

全国的な開眼供養も、仏教の宗派によって捉え方・考え方が変わるのも事実です。

それに伴い「開眼供養」の呼び名も変わります。

特に人が亡くなると四十九日が経たずとも、阿弥陀如来様の本願力により、すぐに成仏する「往生即成仏」の概念がある浄土真宗では、そもそも開眼供養の考え方がありません。

| <全国で違う開眼供養の呼び名> | |

| [浄土真宗] | ・入仏法要 ・御移徙(おたまわし) …など。 |

| [その他の宗教] | ・開眼法要 ・入魂式 ・お魂入れ …など。 |

浄土真宗の「入仏法要」は、魂ではなく御本尊様を迎え入れる儀式を差します。

ここで家に仏壇を迎え入れる時、沖縄と全国の考え方の違いも理解しておくと、僧侶へ敬意を表すことができるでしょう。

| <沖縄と全国の仏壇の違い> | |

| [沖縄]祖霊信仰 | ・仏壇の中心は位牌 ・祖霊「カミ」を祀る |

| [仏教] | ・仏壇の中心は御本尊 ・家に小さな寺を新たに作る |

また、法要を伴わないお仏壇の迎え入れは「お祝い事」と捉えます。

全国的には開眼供養に赤いロウソクを使用することもあるでしょう。

本州の宗派に配慮した購入の注意点

沖縄では宗派による厳密な決まりはなく、仏壇の購入や設置、供養の作法も地域や家系の慣習によって柔軟に行われています。

しかし、本州に親族がいる方や、沖縄に移住してきた本州出身の方にとっては、「仏壇=宗派」という考え方が一般的であり、その違いに戸惑うこともあります。

例えば、本州では、仏壇の設置や魂入れ(開眼供養)には、以下のような宗派ごとの作法が存在します:

●浄土真宗:入仏法要(にゅうぶつほうよう)

●曹洞宗:開眼供養(かいげんくよう)

●日蓮宗:御魂入れ(おたましいいれ)

このように、仏壇はご本尊を安置する“宗派的な祭壇”として扱われるのが一般的です。

そのため、沖縄で仏壇を新しく整える場合でも、本州の親族が関わるなら、事前に宗派を確認し、必要に応じて僧侶に相談しておくと安心です。

とくに、仏壇を本州の家族と共有する・将来本州に戻る予定がある、などの場合は、宗派に即した形式で整えておくことで、後々の混乱を避けることができます。

沖縄流との違いに悩んだときは、「うちは沖縄のやり方だけど、親族は本州だから…」という背景をしっかり伝えたうえで、両者の考えを尊重する形で整えるのがベストです。

地域ごとの慣習と注意点

沖縄では、仏壇や位牌に関して「宗派に従う」というよりも、地域・門中・家系ごとの慣習が非常に重視されます。

たとえば一部地域では、

●トートーメー(位牌)は一度家に入れたら、外に出してはならない

●仏壇の移動にはウンチケー(運び拝み)という儀式が必要

といった考え方が根強く残っています。

このため、仏壇を買い替えたり、住宅の都合で配置を変えたりする際にも、

●勝手に仏壇を移動させない

●閉眼供養(魂抜き)と開眼供養(魂入れ)を適切に行う

●必要であればユタや拝み手のアドバイスを受ける

といった慎重な対応が求められることがあります。

また、親族や地域の年長者に事前相談せずに動いてしまうと、「勝手に動かした」「供養が足りない」などと誤解されることもあるため、仏壇に関する行動は、必ず家族内で共有・確認のうえで進めることが大切です。

仏壇購入時に知っておきたい沖縄独自の風習

沖縄では、本州と異なり、仏壇や位牌(トートーメー)に関する考え方が仏教宗派に基づくものではなく、祖霊信仰(先祖崇拝)に根ざした独自の風習として受け継がれています。

仏壇を購入する際にも、その文化的背景を理解しておくことで、より自然にご先祖様をお迎えする準備ができます。

祖先は「カミ」になるという祖霊信仰

沖縄では、亡くなった人はやがて「カミ(神)」となり、家や子孫を守ってくれる存在になると考えられています。

これは、いわゆる仏教的な「成仏」や「極楽往生」とは異なり、祖霊が家の中に生き続け、祈りの対象となる文化です。

このため、仏壇は「仏を祀る場所」ではなく、先祖を家の中で丁寧に祀る場所として置かれます。

位牌(トートーメー)は、その家の先祖の魂が宿る象徴であり、沖縄における“家の守り神”のような存在でもあります。

宗派の作法ではなく、地域や家系の慣習に従う

沖縄では、仏壇の扱いにおいて「○○宗だからこうする」といった宗派的な作法はほとんど存在しません。

その代わりに、各地域や家系、門中(モンチュー)と呼ばれる血縁集団ごとの慣習が重視されます。

たとえば:

●位牌どの順番で並べるか

●仏壇の配置や拝み方

●初盆や旧盆の際の供え方や飾り方

こうした事柄は、地域や家によって大きく異なることがあり、正解は一つではありません。

そのため、仏壇を購入する前に、親戚や年長の家族に確認をとることがとても大切です。

「うちではこうしてきた」というやり方を知ることが、沖縄流の供養を丁寧に整える第一歩になります。

ユタや拝み手に相談する家庭もある

沖縄では、仏壇や供養に関する重要な節目において、ユタ(拝み手)や神人(カミンチュ)と呼ばれる霊的な案内役に相談する家庭も珍しくありません。

特に以下のようなときは、ユタに相談する家庭が多くあります:

●仏壇の購入や新設のタイミング

●トートーメーを移す(ウンチケー)とき

●新しい家に仏壇を入れるときの“拝み”をお願いする場合

これは単なる迷信ではなく、家とご先祖様との関係を大切にしながら、正しいタイミングと方法で進めたいという家族の想いの表れです。

もちろん、すべての家庭がユタに相談するわけではありませんが、地域文化として受け入れられている拝みの形として、理解しておくとよいでしょう。

このように、沖縄で仏壇を購入する際には、宗派的な形式ではなく「祖先を迎える家の在り方」そのものに心を向けることが大切です。

次のセクションでは、こうした文化的背景を踏まえて、実際の供養の進め方や注意点についてご紹介していきます。

仏壇を買った後にやるべきこと

仏壇を購入したあと、実際にご先祖様を迎えるためには、いくつか大切な準備があります。

「買って設置すれば終わり」ではなく、魂入れ(開眼供養)や本尊・位牌の配置など、丁寧に整えることで、仏壇が“祈りの場”として機能します。

ここでは、仏壇購入後に必要な主な流れと注意点を、わかりやすくご紹介します。

「魂入れ」はいつ・誰に頼む?

仏壇を設置しただけでは、まだ“祈りの対象”として完成していません。

そこにご先祖様の魂やご本尊の力を迎え入れるための儀式が「魂入れ(開眼供養)」です。

沖縄では宗派による明確な作法はありませんが、多くの家庭では、

●ユタや拝み手に拝みを依頼する

●家長が仏壇に手を合わせ、線香をあげて“魂迎え”を行う

●家族で仏壇の前に集まり、簡易的にお迎えの儀式を行う

といった方法が取られています。

一方で、本州出身の家庭や宗派がある家系の場合は、

●浄土真宗なら「入仏法要」

●曹洞宗や日蓮宗なら「開眼供養」や「御魂入れ」

など、僧侶を呼んで読経してもらう形を取ることもあります。

地域や家の慣習、家族の信仰に合わせて、ふさわしい形で「魂入れ」を行いましょう。

沖縄の仏壇における「本尊」の考え方

沖縄の仏壇では、ご本尊(仏像や掛け軸)を祀る風習は本来ありません。

仏壇の中心にはご先祖様の位牌(トートーメー)が祀られ、日々の感謝や祈りを捧げる場として整えられます。

また、掛け軸や守護神的な神様の像を祀る文化もありますが、それらは一般的に仏壇ではなく、床の間(トゥクヌマ)に「トゥクシン(床の神)」として祀られるのが、沖縄の伝統的な習慣です。

ただし、次のような事情があるご家庭では、本尊を設置する形式が取り入れられることもあります:

●沖縄に移住してきた本州出身の方

●本州の宗派を持つ家族と結婚したご家庭

●本州側の親族と共有する仏壇を整える場合

こうした場合は、沖縄の家族や地域の慣習とも丁寧に調整し、双方の価値観を尊重して整えることが大切です。

本尊を設置する際には、あらかじめ家族や親族での共有・相談を行い、「うちのやり方」を柔軟に決めていきましょう。

位牌(トートーメー)の配置と古い仏壇の引き取り方

沖縄の仏壇では、位牌(トートーメー)が供養の中心にあり、祖先とのつながりを象徴するものとして丁寧に祀られます。

トートーメーは代々のご先祖様の名前を刻んだ位牌であり、世代順に並べて配置することが基本です。

位牌の配置の基本ポイント

仏壇の購入を検討する際には、様々なポイントを考慮する必要があります。家のスペースや宗派に合ったデザイン、予算など、多岐にわたる要素が関わってきます。ここでは、仏壇選びに役立つ重要なポイントを箇条書きでご紹介します。

●古い世代から順に奥側へ、新しい位牌を手前に配置する

●仏壇の棚板やスペースに応じて、無理のない配置を心がける

●位牌の数が多い場合は、整理や再制作を考慮する家もあります

先祖代々位牌であるトートーメーは、ひとつの位牌立てに複数のご先祖様が並びます。上に家長であった男性の位牌札、その直下に妻である女性の位牌札を並べる風習です。

一般的に七代目になると位牌立てから位牌札は外され、家を守護する「祖霊」「カミ(神)」として「ウタナー(神棚)」に祀られることが多いでしょう。

仏壇・位牌の引き取りと供養の流れ:

仏壇の購入を検討している方にとって、古い仏壇や位牌の処分方法は重要なポイントです。適切に処分することで新しい仏壇を安心して迎え入れることができます。また、仏壇の買い替えや移動の際には、古い仏壇や位牌を処分・引き取りするために、以下のような手順が必要です。

①閉眼供養(魂抜き)を行う

→ ユタや拝み手、または家長が拝み納めを行うケースもあります

②供養を済ませたうえで処分する

→ 仏具店・自治体・菩提寺などで「合同供養」や「仏壇供養日」などを活用

仏壇や位牌は単なる物ではなく、家の歴史と想いが込められた神聖な存在です。

だからこそ、必ず供養を経て、感謝の気持ちとともに手放すことが大切とされています。

仏壇を置く場所・向きのポイントとは?

仏壇を購入した後、どこに置くべきか、どの向きにすれば良いのかと悩む方は多いでしょう。仏壇の置き場所や向きは、信仰心を表す重要な要素であり、家庭の平和と繁栄にも影響を与えると言われています。仏壇を適切に配置することで、より一層心地よい環境を整えられます。次に、仏壇を置く際に考慮すべきポイントをご紹介します。

①置く際のチェックポイント:

仏壇の配置は、「置きやすさ」だけで決めるのではなく、ご先祖様を迎えるにふさわしい場所かどうかも考慮しましょう。

具体的には、家族が集まるリビングルームや、静かで落ち着いた雰囲気のある部屋が適しています。これにより、日常生活の中で自然に手を合わせる習慣が生まれやすくなります。

●直射日光やエアコンの風が当たらない場所

●家庭内で最も落ち着いて手を合わせやすい部屋(多くはリビング)

●高すぎず、目線より少し下あたりの高さ

神棚と仏壇を同じ部屋に置く場合、神棚と仏壇が正面から向かい合ったり、仏壇が神棚よりも高い位置に配置されるのは、あまり良くありません。

神棚と仏壇を配置する際は、これらのポイントに注意し、敬意と調和をもたらす配置を心掛けましょう。これにより、より良い家庭環境を築くことができます。

②向きについての考え方:

家族が亡くなった時、全国的には北枕で寝かせますよね。けれども沖縄では西方楽土である「ニライカナイ」があるため、西枕で寝かせる風習があります。このように、沖縄は仏壇の向きも本州の風習とは多少異なる側面があるので、理解しておくと安心です。

●沖縄では「仏壇は西向き」「東向き」などの明確な決まりはなく、

家の造りや日常の動線に合わせて設置されることが多いです。

●一方、本州では宗派によって「本尊は東向き」などの考え方があるため、

家族に本州の親族がいる場合は、その意見も確認しておくとよいでしょう。

「仏壇は買って終わり」ではなく、迎え入れ・整えることで初めて“わが家の祈りの場”になります。

今の暮らしと家族のスタイルに合った方法で、心を込めて整えていきましょう。

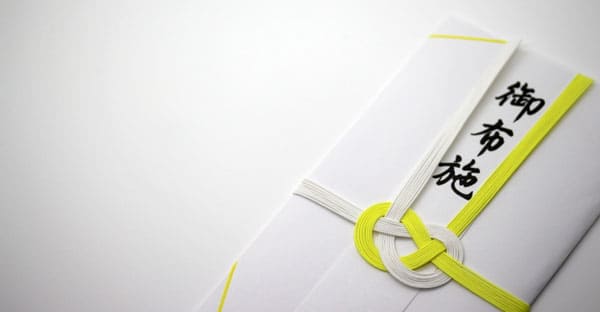

沖縄での仏壇購入:開眼供養のお布施は?

◇開眼供養を依頼したら、僧侶へお布施をお渡しします

沖縄で仏壇購入により開眼供養を依頼した場合、他のスーコー(焼香)と同じように、読経供養のお礼として、お布施を準備してください。

僧侶派遣業者などに依頼した場合には、料金形態も明瞭に提示してくれますが、そもそもお布施は徳行のひとつなので、一般的に明瞭な金額は提示されません。

| <お布施の金額相場> | |

| [お布施の金額相場] | ・約3万円/1回の読経供養

(例)開眼供養1回 |

| [スーコー(焼香)と併せた場合] | ・約1.5倍~2倍の金額

(例)四十九日+開眼供養 |

僧侶へ包むお金は、弔事慶事関係なく徳行として包むため、白い封筒に包んでお渡しします。

・沖縄の法要でお布施を包む。僧侶へ渡す時の準備やマナーとは

沖縄での仏壇購入は、旧七夕やユンヂチが適しています

一般的に沖縄で新しく仏壇を購入するのは、家族が亡くなって仕立てる時がタイミングですが、近年の沖縄では仏壇の買い替えによる購入も増えました。

沖縄の仏壇仏具店は、沖縄ならではの事情も理解しています。

僧侶の手配や古い位牌の処分方法など、相談すると対応してくれるでしょう。

また、位牌を家から出す時に閉眼供養・開眼供養を行いますが、このようなお仏壇事は旧暦7月7日の旧七夕(タナバタ)、ユンヂチが適しています。

家にヒヌカンがあるならば、閉眼供養や開眼供養の日は、朝一番にヒヌカンへ「無事に済ませることができますように」と手を合わせると良いでしょう。

まとめ

沖縄で仏壇購入のタイミング

[家族が亡くなった時]

●スーコー(焼香)と併せる

・シジュウクンチ(四十九日)

・イヌイ(一年忌)●スーコー(焼香)とは別日

・イチナンカ(五七日)

・ムナンカ(六七日)[買い替えなど]

・旧七夕(タナバタ)

・ユンヂチ[閉眼供養・開眼供養のタイミング]

・位牌を家から出す時

・位牌を家へ迎え入れる時