2026年のお正月は1月1日(木)。

全国各地で年神様をお迎えする準備が始まる頃です。

お正月は、新しい年の幸福と実りをもたらす年神様を迎えるための伝統行事。

正月飾りをいつから飾り、いつ片付けるのか、迷う人も多いですよね。

本記事では、2026年度の正月飾りの飾り方・飾る時期・片付け方・処分方法をわかりやすく解説。

門松・しめ縄・鏡餅などの飾りの意味や、沖縄を含む地域ごとの正月行事の違いも紹介します。

2026年のお正月準備を安心して進められる最新版ガイドです。

お正月はなぜ祝うの?

◇その年を司る「年神様」を迎え入れ、おもてなしをするためです

お正月には新しい年を担う年神様が、一年の福徳を持ってそれぞれの家庭にやってきます。そのためお正月は、年神様をお迎えしたおもてなしをする伝統行事です。

年神様は地域によって「歳徳神(としとくじん)」や「正月様」とも呼ばれます。田の神様、遠いご先祖様が神になった姿とも言われてきました。

子孫繁栄・五穀豊穣のご利益があるとされ、たくさんの幸せ・福徳を授かる年神様を、今年も迎え入れることができたことが有難いとして「おめでとうございます」と祝います。

①お正月にやってはいけないこと

お正月は年神様をおもてなしする期間ですので、神様を前にして行ってはいけないタブーがいくつかあります。また来るこれからの一年に影響するお正月は、縁起の悪いことを避けて過ごしてきました。

| <お正月にやってはいけないこと> | |

| ・掃き掃除 | …福の神を掃き出さないため |

| ・洗濯や裁縫をしない | …福を洗い流さないため |

| ・動物の肉を食べない | …殺生を控えるため |

| ・刃物を使わない | …年神様との御縁を切ってしまわぬため |

| ・ケンカをしない | …争いの年としないように |

| ・お金を使わない | …浪費の年としないように |

| ・火を使わない(煮炊きなど) | …竈(かまど)の神に休んでいただく |

この他、一部の地域では福を洗い流してしまわないよう、正月三が日は風呂に入らないと言うしきたりもあります。この他にお正月を血で穢さぬように、爪を切らないとされる地域もありました。

正月飾りはいつから飾る?

正月飾りを飾り始めるタイミングは、毎年12月13日の煤払いです。煤払いは「正月事始め」とも言われ、2025年は12月13日(土)にあたります。

毎年12月13日の正月事始めが過ぎたら、いつでも正月飾りを飾り始めることができますが、12月28日(日)頃には済ませると良いでしょう。

関東圏では年末年始を飾る、色とりどりの伝統的な羽子板を販売する歳の市「羽子板市」が浅草寺で年末の伝統行事として知られてきました。

①煤払い

毎年12月13日は屋敷を大掃除する「煤払い」です。平安時代から行われてきた宮中行事でした。江戸時代になると江戸城でも煤払い行事が行われるとともに、庶民の間に広まり現在に至ります。

関西の一部では毎年12月8日に針供養があり、この日に併せて煤払いを行う地域もあるでしょう。現在では大掃除を行う日とされますが、正式には掃除の順番があります。

<12月13日煤払い>

・神棚の掃除

・台所の掃除

・各部屋の掃除

・煤払い祝い

煤払いでは葉を付けた竹・笹、竹の先に藁を括ったものを使用してきました。

煤払いの大掃除後に行う「煤払い祝い」では、「煤払い団子」「煤払い餅」「煤払い粥」を家族でいただきます。掃除でキレイになった神棚にもお供えしましょう。

[12月の年中行事]

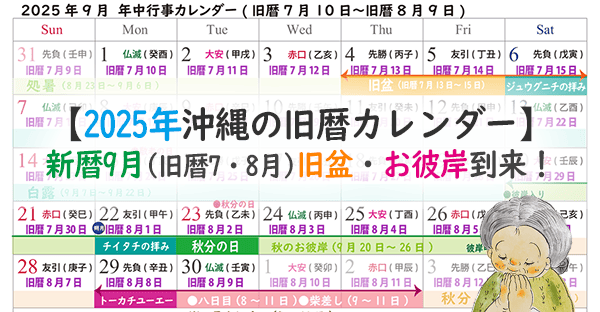

・【沖縄旧暦カレンダー2024】新暦12月(旧暦11月)☆トゥンジー(冬至)の行い方

②正月準備を避ける日

◇毎年12月29日、12月31日は正月準備を避けます

毎年12月13日の煤払いが過ぎるといつでも正月飾りを飾ることができますが、12月29日・12月31日の2日間は正月準備を避けるとされてきました。

| <正月準備を避ける日> | |

| ・12月29日 | …二十の苦になるため縁起が悪い |

| ・12月31日 | …一夜飾りと言って年神様に失礼な行為 |

12月29日は語呂合わせで縁起が悪いとされますが、12月31日の「一夜飾り」は慌ただしく行う葬儀の準備でも使われます。年神様へ失礼なばかりではなく、一夜飾りは縁起が悪いと忌まれてきました。

③年賀状はいつ出す?

◇年賀状の発送時期は毎年12月15日~25日頃です

郵便局が年賀状を受け付ける期間は毎年12月15日~25日頃となります。一般的には余裕を持って12月8日~18日頃までに準備を済ませると良いでしょう。

この時期に年賀状の準備を済ませるとして、喪中ハガキは11月後半~12月8日頃までには発送を済ませると安心です。

年賀状はあまり早くに発送しても年内に到着してしまうので、年賀状の発送時期に郵送しましょう。お歳暮を送る家は地域によっても異なりますが、一般的に11月下旬~12月20日前後に送ります。

正月飾りの飾り方と意味

正月飾りは年神様を迎えるためにあります。正月飾りは昨年のものを使い回すことは、今年の年神様への失礼にあたるとされるため、毎年新しい正月飾りを使う習わしです。

一度使った正月飾りはお焚き上げなどで処分します。近所にお焚き上げ・どんと焼きなどを行わない家庭では、白い紙に包んで燃えるゴミとして出しても構いません。

正月飾りはまず塩を振ってから新聞紙で包み、さらに白紙で包み燃えるゴミとして出します。

①門松

◇門松は年神様がいらっしゃる際、家の目印です

平安時代の宮中では「小松引き」とされました。年神様が訪問する際に、家を見つけやすいように飾ります。

門松をはじめとした正月飾りのモチーフは、松・竹・梅です。松は落葉しないことから縁起が良いとされます。竹はタケノコから成長が早い生命力、梅は新春に開花する縁起の良いものとされてきました。

門松が3本の竹で象るのは、2で割り切れない数字を縁起の良い「陽数」だからです。対して2・4などの2で割り切れる偶数を陰数と言います。竹の長さも縁起の良い奇数を基準とした、3:7:5でまとめられているでしょう。

②鏡餅

◇正月の間、年神様が家にいる時の依り代になります

鏡餅はもちの丸い形が神棚に祀る鏡「銅鏡」に似ていたため、神様の依り代となりました。一般的に鏡餅を飾る期間は、毎年12月28日~1月7日の期間です。

2025年~2026年は12月28日(日)~1月7日(水)までですね。鏡餅周辺の正月飾りは、それぞれに一年を守護し祈願する意味があります。

| <鏡餅の飾り物> | |

| ●鏡餅 | ・白餅の二段重ね ・年神様の依り代 (銅鏡に似ているため) |

| ●橙(だいだい) | ・みかん類 ・家族が代々繁栄する |

| ●裏白(うらじろ) | ・裏が白いシダの葉 ・古い葉を残し新しい葉を出す ・生命力、長寿 |

| ●ゆずり葉 | ・冬も緑の葉を付ける常緑樹 ・親から子へ引き継がれる (若葉が生えると前年の葉が落ちるため) |

| ●四方紅 | ・鏡餅の下に敷く白紙 (淵に赤い線が入っている) |

| ●御幣(ごへい) | ・神様の祭祀で用いる ・周囲の穢れを払う ・家内安全 |

鏡餅は丸餅を二段に重ねていますよね。鏡餅が二段重ねになった理由は、丸い鏡モチが月と太陽を象っているためです。また二段に重ねることから「円満に年を重ねる」「福が重なる」と喜ばれてきました。

③しめ飾り

◇しめ飾りは家に結界を張る正月飾りです

玄関先にはしめ飾りを飾りますよね。しめ飾りには、私達が生きているこの世界をこの世「現世(うつしよ)」・亡くなってからの世界あの世を「常世(とこよ)」として、結界を張る役割も持ちます。

家に結界を張って、年神様にお正月にお迎えをする準備が整ったことをお知らせしましょう。しめ飾りはこの他にも・厄災を払う・新年の来福や健康を祈願する目的もあります。

おせちの基本的な作り方

◇おせち料理は日持ちのする料理が詰められています

おせちはもともと弥生時代の稲作で、収穫を終えると神様仏様へお供えする風習が起源です。その後平安時代には宮中行事としてお正月におせち料理が出されました。

平安時代になると宮中行事として年始に「節会」が行われ、その時に出された食事「御節供(おせちく)」がおせちの始まりです。

昭和時代には正月には商店が休業すること、年神様を迎えるにあたり煮炊きなど火を扱ったり、包丁など刃物を扱う炊事を控えるために、日持ちのするおせちを詰めるようになりました。

①お重は四段、三段重ね

◇おせち料理の基本は四段重ねのお重料理です

伝統的なおせち料理の基本はお重の四段重ねですが、現代では三段のお重も多いでしょう。詰めるおかずや詰め方には地域で違いもありますが、各段ごとに詰める料理が大まかに決まっています。

| <おせち料理の詰め方> | |

| ●一段目 | …お魚(祝い肴) |

| ●二段目 | …焼き物料理 |

| ●三段目 | …酢の物 |

| ●四段目 | …煮物(筑前煮など) |

三段お重のおせち料理では、二段目に酢の物などを詰めていきます。二段と三段が逆になったり、一段目に入りきらないおかずを三段目に詰めるなどもあるでしょう。

②奇数品目を詰める

◇おせち料理を詰める品数は、5品目・7品目・9品目が一般的です

日本では中国の陰陽思想から由来し、2の数字で割り切れない奇数を縁起の良い「陽数」・割り切れる偶数を「陰数」とします。

縁起の良い陽数はお祝い事で用いられるため、お重に詰めるおせち料理の品数も5品目・7品目・9品目の奇数「陽数」が基本です。

おせち料理に詰めるおかずには、それぞれ語呂合わせなど縁起の良い品が詰められます。ここでは馴染深いおせち料理のおかずの由来をご紹介しますね。

| <おせち料理のおかずの意味> | |

| ・黒豆 | …まめまめしい、勤勉、邪気祓い |

| ・数の子 | …子孫繁栄 |

| ・紅白かまぼこ | …魔除け、祝い事 |

| ・栗きんとん | …金運・勝負運、豊かな一年 |

| ・伊達巻 | …知識が増えるように |

| ・昆布巻き | …喜びが増えるように |

| ・海老 | …不老長寿・立身出世 |

| ・卵料理 | …子孫繁栄・金運向上 |

| ・たけのこ | …子どもの健やかな成長、出世 |

| ・紅白なます | …水引きを象る、平和・平安 |

| ・鯛の姿焼き | …恵比寿様の持ち物、めで鯛 |

| ・筑前煮 | …将来の見通し(レンコン)、子孫繁栄(里芋) |

| ・煮ハマグリ | …夫婦和合 |

おせち料理にはこの他、田作り(佃煮)やたたきごぼうなどもありますね。里芋など根菜類は土中で芋が連なって収穫されるので、子孫繁栄とされます。

日本では陽数が生活に定着し、結婚式でのお祝儀も基本的には3万円・5万円など奇数です。お雛様や子どもの日などの節句も、奇数日が重なる日ですね。

③おせち作りのコツ

◇12月20日前に食材を購入すると節約できます

おせち料理は日持ちのするおかずですので、数日前から準備ができるでしょう。世間では12月20日頃から正月準備に慌ただしくなるので、食材が高くなる12月20日前に調達すると良いでしょう。

| <おせち料理作りの日程例> | |

| ●1日目 | ・佃煮、黒豆を戻す |

| ●2日目 | ・黒豆を煮る ・紅白なます ・数の子の塩抜き |

| ●3日目 | ・黒豆を煮返す ・数の子を煮汁に浸す ・昆布を戻す |

| ●4日目 | ・昆布巻き ・伊達巻 ・栗きんとん |

| ●5日目 | ・煮物を作る (筑前煮・海老煮など) ・お魚を焼くなど |

特におせち料理でよく使う海鮮類(海老など)、肉類(牛肉・鶏肉)などは早めの調達で節約ができるでしょう。レンコン・小松菜・干しシイタケ・昆布・かつお節なども早めの購入をおすすめします。

お正月の迎え方

お正月の前日は大晦日(おおみそか)、その昔は夜通し起きて年神様を迎え入れる家もありました。大晦日から年明けにかけて鳴らされる「除夜の鐘」も有名ですね。

除夜の鐘は大晦日から新年にかけて108回鳴らされます。人間の煩悩は108つあることから、1除夜の鐘を108回鳴らすことで煩悩を消し去り、正しい心で新年を迎えるためです。

神社の境内では「大祓え」が行われます。大祓えでは火を焚き、旧年中の罪穢れが祓われるでしょう。

①年越しそば

大晦日にいただくそばが「年越しそば」です。地域によって違いもありますが、基本的には大晦日に食べ終わるよう、家族でいただきます。年末年始の忙しい日、夜ご飯としていただく家庭も多いでしょう。

年越しそばには「厄を断ち切る」役割があります。今年の厄を今年で終わらせる意味があるため、やはり年明け前がベストなタイミングです。

反対に、細く長い年越しそばは残したい御縁を、細く長く繋げてくれます。長いそばを人の命と捉え、長寿・健康・家運長命もご利益のひとつです。

また縁起の良い年越しそばは、残さずいただきます。そばを残すことは「そば切り」であり大切な御縁を切ることのないよう、適切な量を盛り付けて食べ残しは避けましょう。

②初詣

年が明けてから初めての神社・寺院への参拝が初詣です。日頃からお世話になっている神社や寺院に参拝し、旧年中の御守護に感謝するとともに新年のご加護を祈願しましょう。

特に初詣は年神様がやってくる方向(その年を司る干支の方向)が恵方とされました。恵方の方角へ初詣に行くと縁起が良いとされています。

<お正月を跨ぐ「二年参り」>

●大晦日から年明けにかけて初詣に行く「二年参り」も人気ですね。

…大晦日の午前0時をまたぎお参りをするので、2年跨ぐことから「二年参り」です。

元旦~1月3日までの正月三が日、もしくは松の内(松七日)の1月7日までに初詣へ行きます。混雑を避けて小正月の1月15日、二十日正月の1月20日までの初詣も多いです。

忌中に迎えるお正月では神社への初詣は忌まれますが、寺院では初詣ができます。神道では「死を穢れ(けがれ)」とするためですね。

初詣では参拝を済ませると、おみくじ・絵馬・破魔矢など縁起物を購入する人々などで賑わいます。

③お年玉

お年玉は鏡餅の古い呼び名「御歳魂」がルーツです。年神様(歳徳様)の依り代となる鏡餅は、お正月の後に鏡開きで割られて家族で分け合いいただきます。

この丸餅を分け合いいただく風習が、お金が丸餅の代わりとなり広がりました。そのためお年玉が始まった明治時代には、お金ではなくお餅を包んでいます。

お年玉を上げる期間は関東地方で松の内(松七日)の1月7日まで、関西地方は小正月の1月15日までとする家庭が多いです。

<お年玉を上げるマナー>

・ポチ袋に入れる

・お札の顔は表面

・新札を入れる

・親の前で渡す

・縁起の悪い数字は避ける

(4千円・9千円など)

お年玉は基本的に目上の人から目下の人へ渡します。お年玉をあげる年齢は家庭や地域によりさまざまですが、広くは幼稚園~高校生までを目安とします。

お年玉を上げる期間は関東地方で松の内(松七日)の1月7日まで、関西地方は小正月の1月15日までとする家庭が多いです。

④年賀状を返す

お正月には、いただいた年賀状のお返しを送りますよね。年賀状のお返事は松の内(松七日)となる1月7日までに到着するまでが目安です。

年賀状のお返しが1月8日以降になりそうならば「寒中見舞い」として送りましょう。ただし寒中見舞いも立春までですので注意してください。

立春は毎年2月3日の節分頃です。2026年は2月4日(水)、この時期を過ぎると寒中見舞いの時期も過ぎるので早めに郵送しましょう。

[寒中見舞いマナー・出す時期は?]

・寒中見舞いの書き方|いつからいつまで?どういう時に出す?構成や例文もあわせて紹介!

⑤帰省

「旅色の旅行プラン」が行った、230人の人々を対象とした年末年始の帰省に関するアンケート調査では、2023年度の帰省予定があった人々が全体の55%に上りました。

コロナ渦に一時期現象した年末年始の帰省ですが、近年ではコロナ前の水準まで戻りつつあります。年に一度、家族・親族が集まり会食を楽しむ時は貴重です。

[参照]

・旅色の旅行プラン「あなたの地元プラン作成キャンペーン」

③福袋

お正月の初売りと言えば福袋ですよね。袋に商品が詰められて中身が分からないまま購入します。福袋には福が詰まっており、七福神のひと柱「大黒天」が肩にかけている袋ともいわれます。

ただ由来としては諸説あり、江戸時代から福袋があったとの説が一般的です。江戸時代の呉服店「大丸呉服店(大丸松坂屋百貨店)」が、旧年中の1年間で売れ残った布をまとめて「恵比寿袋」として売り出したなどの説があります。

福袋の価格帯は幅広いでしょう。人気がある福袋の価格帯は約3千円~1万円です。ブランド・高級食材などになると、数十万円~あるでしょう。

正月飾りはいつ片づける?

◇年神様をお見送りしてから、正月飾りを片付けます

正月飾りは年神様をもてなすために飾るものなので、年神様が天へお帰りになったら正月飾りの役目も終わりです。ただし年神様が滞在する期間も地域によって違うでしょう。

一般的には年神様がいらっしゃるため、門松で屋敷内に結界を張る「松の内(松七日)」が目安です。松の内は1月7日ですので、その翌日になりますね。

①松の内の翌日(1月8日)

◇元旦~1月7日までが松の内(松七日)です

門松を飾る期間が「松の内」、2026年1月1日(木)~7日(水)までを指します。地域によって違いはありますが広くは「正月七日」「松七日」とも言うでしょう。

松の内が明けると年神様はお帰りになるとされるため、年神様をもてなすために飾った正月飾りは1月7日の翌朝(8日)に片づけるとされてきました。

この門松を片付けることで翌日からは日常に戻ります。1月7日は七草の節句「人日の節句」です。七草粥をいただいて年末年始のご馳走で疲れた胃腸を労わる節句です。

②鏡開き(1月11日)

◇1月11日は鏡餅を木槌で割る「鏡開き」です

2026年1月11日(日)は、年神様の依り代となった鏡餅を開きます。年神様が宿っているので包丁は使わず、木槌などで叩いて割り分けるのが特徴です。

鏡開きのタイミングで、しめ縄や門松など他の正月飾りまで片付ける家庭が多いでしょう。割り分けた鏡餅はお汁粉・お雑煮・餅せんべいなどにして家族でいただき、年神様のパワーと福徳をいただきます。

鏡開きを行う1月11日にはどんと焼き・お焚き上げなど、集落の人々が広場に集まって正月飾りを焚き上げる風習もありました。全国の護国神社などでは「左義長」と呼ばれるお焚き上げ行事も行われています。

アルミホイルに巻いたお餅を正月飾りを焚き上げるなかに入れて、美味しく焼いていただいたものです。

③小正月(1月15日)

◇小正月は毎年1月15日、2026年は1月15日(木)です

お月様の満ち欠けが基準となる旧暦の時代は、年が明けて初めての満月が小正月でした。昔は1月15日が成人式でしたよね。全国では小正月までを「松の内」とする地域もあります。

小正月は年末年始に台所仕事などで忙しかった、奉公人や女性が休む日でした。そのため忙しく働いていた女性達を労わる意味で「女正月(おんなしょうがつ)」の別名もあります。

元旦~1月7日までの松の内を「大正月」、対して1月15日を「小正月」と呼ぶことから始まりました。

④二十日正月(1月20日)

大寒に近いこの日は、正月最後の締めくくりの日でもあります。昔は二十日正月までに正月のご馳走を全て食べ尽くすとし、肴の骨を煮込んだりしていただいたため「骨正月」とも呼ばれます。

行事食は体を労わり邪気を祓う小豆を使った「小豆粥」などです。小豆の赤が邪気を祓い、インフルエンザなどの疫病をはじめとした「ヤナカジ」「シタナカジ」を払います。

地域によってお飾りを片付ける日はさまざまですが、多くはこの日までには片付けが終わり日常生活に戻るでしょう。

⑤正月飾りの片付けは地域でも違いがある

全国的には鏡開きは毎年1月11日、この日までには正月飾りを片付けるとご紹介しました。けれども実は、鏡開きの日程自体が違う地域も多く見受けます。

| <地域で違う鏡開き> | |

| ●毎年1月11日 | ・2026年1月11日(日) ・関東地方 ・九州地方 ・東北地方など |

| ●毎年1月15日 | ・2026年1月15日(木) ・関西地方 |

| ●毎年1月20日 | ・2026年1月20日(火) ・関西地方の一部地域 |

| ●毎年1月4日 | ・2026年1月4日(日) ・京都など一部地域 |

昔ながらの風習もありますが、最近では前述したお飾りを焚く「どんと焼き」や「お焚き上げ」は、地域の神社や寺院、集落などで行うことが多く、そのお焚き上げに合わせてお飾りを片付ける家も多いためです。

沖縄では正月飾りをいつ片づける?

一方、沖縄では旧正月がありますよね。那覇市など都心部では沖縄でも旧正月を祝わない地域も増えましたが、沖縄で旧正月が根付く地域では、新正月~旧正月まで飾り続ける家も多いのではないでしょうか。

沖縄の旧正月も、旧暦で数えるだけで新正月と同じように小正月や二十日正月があり、それぞれの家や門中で片づけるタイミングが異なります。

①新正月に合わせる

沖縄県でも旧正月ではなく、新正月を基準として新年を迎える家庭は増えました。特に那覇市など都心部、移住者の多い地域では新正月の習慣に併せて正月飾りを片付けます。

一方で沖縄では旧正月に祝う家庭が多いです。新正月・旧正月をともに祝う家庭では、しめ縄などの正月飾りを、そのまま旧正月まで飾る方法もあります。

②ソーグァッチグァー(小正月):旧暦1月14日

ソーグァッチグァー(小正月)は旧暦1月14日、2026年は3月2日(月)です。沖縄県内では主に本島北部地域に多い風習になるでしょう。

この日を旧正月を締めくくるウイミ(折目=節目)として、ンムニー(芋の練り物)や豚足などのご馳走を、ヒヌカン(火の神)や仏壇へお供えします。

③ハチカソーグァッチ(二十日正月):旧暦1月20日

ハチカソーグァッチ(二十日正月)旧暦1月20日、2026年は3月8日(日)です。沖縄県内では主に本島全域や離島エリアに多いでしょう。

旧正月の締めくくりにもいくつかの節目がありますが、ハチカソーグァッチ(二十日正月)が最終的なウイミ(節目)です。また那覇市辻地域では「じゅりうま」祭りが催される日でもあります。

沖縄の旧正月の正月飾り

◇全国的な正月飾りと、沖縄の旧正月の正月飾りは異なります

そこで新正月の正月飾り・旧正月の正月飾りを分けて考え、一度片づける沖縄の家庭も見受けますよね。

ただそれだけお金も掛かってしまうのが難点です。そのため旧正月の正月飾りを新正月から飾る家庭が一般的でしょう。

①正月飾りを飾るタイミング

全国的な新正月では煤払いの12月13日以降は、いつでも正月飾りを飾り始めます。12月29日・12月31日に正月飾りを飾ることは忌まれてきたので、一般的には12月28日頃までに飾り終えるでしょう。

ただ昔の新正月では、しめ縄にはつきたての餅を飾ってきたため、餅つきを済ませた12月30日・31日頃に飾る家庭も多くありました。

一方、沖縄で旧正月の正月飾りを飾るタイミングは、トゥシヌユール(大晦日)です。沖縄では・玄関・門前・床の間の3箇所をメインに正月飾りを飾ります。

②沖縄のしめ縄「注連飾り」

昔の沖縄ではしめ縄を飾らない家庭も多くありました。近年になって神様を迎え入れる目印・結界として飾るようになりました。

沖縄のしめ縄は「注連飾り」です。子孫繁栄のみかんの他にも「たん(炭)と喜ぶ」として炭と昆布が付いているのが、沖縄のしめ縄「注連飾り」の特徴となります。

②床の間の正月飾り

かつて沖縄に多い平屋の屋敷には一番座に床の間がありました。沖縄では床の間にも「トゥクシン(床神)」と呼ばれる神様がいるためです。

旧正月では床の間に、縁起の良い南天などを生けた生け花を飾るとされています。旧正月に・縁起の良い南天(難を転ずる)・若い葉・若い木枝を生けてください。

ただ現在では沖縄でも、そもそも床の間のない家庭が増えました。この場合はリビングなどに南天や菊など、縁起の良い花々を飾ってみてはいかがでしょうか。

③沖縄の門松は若木

全国的には門前に飾る正月飾りは「門松」ですよね。沖縄では門松の風習はなく、代わりに門前に若木など縁起の良いものを飾ります。

門松のように仰々しいお迎えではなく、門に若木をひと差しするなどです。若木の他にも松や大根の花などを飾る家庭もあるでしょう。

まとめ:新正月の正月飾りは12月13日頃から飾ります

正月飾りは、年神様をお迎えするための大切な準備です。

全国的には12月13日以降(正月事始め)から飾り始め、29日・31日を避けるのが伝統的な習わし。

片付けは松の内が明ける1月8日頃、または鏡開きの1月11日が目安とされています。

2026年度の旧正月(ソーグァチ)は2月17日(火)にあたります。

沖縄では新正月と旧正月の両方を祝う家庭も多く、地域ごとに飾りを下げる時期も異なります。

それぞれの土地の風習を大切にしながら、年神様への感謝とともに、新しい一年を穏やかに迎えましょう。

まとめ

正月はなぜ祝う?正月飾りはいつ飾る?

●なぜ祝う

・年神様を迎えるため

・一年の福徳を授かるため●正月飾りはいつ飾る

・正月事始め(12月13日以降)●飾りつけを避ける日

・12月29日

・12月31日●正月飾りの片付け

【新正月】

・松の内の翌日(1月8日)

・鏡開き(1月11日)

・小正月(1月15日)

・二十日正月(1月20日)【旧正月】※2026年2月17日(火)

・小正月…旧暦1月14日

※2026年3月2日(月)

・二十日正月…旧暦1月20日

※2026年3月8日(日)