・「六波羅蜜(ろくはらみつ)」とは?

・なぜ彼岸に六波羅蜜を行うの?

・仏前で行う六波羅蜜の実践方法とは?

「六波羅蜜(ろくはらみつ)」とは、この世に在りながら仏様の境涯(悟りの境地)に到るための6つの修行です。

沖縄の春彼岸は仏前で先祖供養をする仏前祭が多いですよね。

お彼岸の7日間に行う仏前供養では、六波羅蜜の徳行を意識すると良いとされました。

ただ「意識する」とあるように、日々の行為の意味を感じるだけで良いのです。

本記事を読むことで、沖縄の春彼岸に仏前で行う六波羅蜜(ろくはらみつ)について、その意味と行い方を、分かります。

六波羅蜜(ろくはらみつ)とは?

◇「六波羅蜜(ろくはらみつ)」とは、迷いや悩みから解放される修行です

六波羅蜜とは、この世に在りながら、俗世の迷いや悩みから解放され、仏様の境涯(悟りの境地)である彼岸へ到るために行う、6つの修行を差します。

以前は仏道に信心する在家信者が、生きながらにして悟りの境地である「彼岸」に到るために行う修行でした。

「波羅蜜(はらみつ)」とはサンスクリット語の「パーラミター」を差し、「苦しみから解放される修行」の意味です。

●波羅蜜(はらみつ)・波羅蜜多(はらみた)とは

・苦しみから解放される

・仏様の境涯(悟りの境地)に到る

・涅槃の境地に到る

・智慧が完成される

・心が静まった安らぎの境地「涅槃寂静」

「彼岸」とは一般的にあの世を差しますが、ここでは悩みや煩悩から解放された世界を言い、お釈迦様は信者に向かって「彼岸へ渡らずとも、彼岸から此岸(この世)を見る智慧(ちえ)を身につけると良い」とされます。

六波羅蜜、6つの修行とは

◇六波羅蜜「6つ行い」を意識して過ごします

「因果の道理」とは、分かりやすく言えば「全てのことに原因がある」となります。

善を行えば善で返ってくる(悪を行えば悪で返ってくる)とし、数ある「善」のなかからお釈迦様が特に解いた「善」が、六波羅蜜の6つの修行です。

| <六波羅蜜とは:6つの修行> | ||

| [6つの修行] | [意味] | [具体例] |

| (1)布施(ふせ) | 見返りを求めない施し | (親切) |

| (2)持戒(じかい) | 戒律を守る | (約束を守る) |

| (3)忍辱(にんにく) | 辱めに耐え忍ぶ | (寛容な心) |

| (4)精進(しょうじん) | 不断の努力 | (誠心誠意) |

| (5)禅定(ぜんじょう) | 自分自身を冷静に見る | (反省、俯瞰) |

| (6)智慧(ちえ) | この世の真理を知る | (中道、正しい心) |

最後の「智慧(ちえ)」ですが、残る5つの修行を日々行うことで、智慧に到り六波羅蜜が完成するため、智慧の完成は「般若(はんにゃ)」とも言います。

つまり般若心経(はんにゃしんきょう)で知られる「般若波羅蜜多(はんにゃはらみた)」は智慧の完成、しいては六波羅蜜の完成であり、彼岸へ至る「至彼岸(とうひがん)」です。

それでは、六波羅蜜の6つの修行を、それぞれ簡単に解説します。

六波羅蜜①布施(ふせ)

◇「布施(ふせ)」とは、見返りを求めない、人のために行う善行です

お通夜や葬儀、法要などで僧侶へ読経供養を依頼する時、お礼に「お布施」を包みますが、本来は読経供養のお礼ではなく、お布施は見返りを求めない善行「布施行」です。

| <六波羅蜜とは:布施波羅蜜> | |

| [布施行の種類] | [意味] |

| (1)財施(ざいせ) | ・見返りを求めずお金や衣食を差し出す |

| (2)法施(ほうせ) | ・仏教の教えや知識を人々へ差し出し助ける |

| (3)無畏施(むいせ) | ・人の恐れの念、恐怖心を取り除く |

お布施には大まかに、この3つの布施行がありますが、財産も知識もなくとも布施行ができる「無財の七施」があります。

| <六波羅蜜とは:無財の七施> | |

| [七施] | [具体例] |

| (1)眼施(がんぜ) | ・見返りを求めずお金や衣食を差し出す |

| (2)和顔悦色施 (わがんえつしきせ) | ・仏教の教えや知識を人々へ差し出し助ける |

| (3)言辞施(ごんじせ) | ・人の恐れの念、恐怖心を取り除く |

| (4)身施(しんせ) | ・丁寧な礼 |

| (5)心施(しんせ) | ・心からの思いやり |

| (6)床座施(しょうざせ) | ・座る場所を譲る |

| (7)房舎施(ぼうしゃせ) | ・休む場所を譲る |

余談ですが、温かな笑顔と優しい言葉、心からの思いやり…と並べてみると、「無財の七施」は、幼い子どもが親へ向けた愛情のようにも思えます。

六波羅蜜②持戒(じかい)

◇「持戒(じかい)」とは基本的な善き行いのもとに生きる、言行一致(げんこういっち)です

この世の道徳や社会的なルールでの他、仏教における戒律があることはご存知でしょうか。

仏教の戒律には五戒、八戒、十戒などがありますが、日々戒律を意識して、己の言動を顧み慎みて、反省することを差します。

ここでは仏教の五戒のみ、下記にてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

| <六波羅蜜とは:持戒波羅蜜> | |

| [戒] | [意味] |

| (1)不殺生戒 (ふせっしょうかい) | …殺さない |

| (2)不偸盗戒 (ふちゅうとうかい) | …盗まない |

| (3)不邪淫戒 (ふじゃいんかい) | …邪淫を犯さない |

| (4)不妄語戒 (ふもうごかい) | …嘘を付かない |

| (5)不飲酒戒 (ふおんじゅかい) | …お酒を飲まない |

地震の時の掛け言葉「押さない、かけない、しゃべらない」のようにも聞こえますが…。

「言行一致(げんこういっち)」は、自分が発する言葉と行動を一致させること、約束を守ることであり、「戒律を守る誓いを立てて悪行を行わない」意味です。

六波羅蜜③忍辱(にんにく)

◇「忍辱(にんにく)」とは、怒りや憎しみを感じても耐え忍ぶことを差します

現代社会では、「なかなか全てを耐え忍ぶことを良しとする訳にはいかない」声も多いですが、現代社会での行い方については、「寛容な心を持つ」と解釈すると良いでしょう。

| <六波羅蜜とは:忍辱波羅蜜> ●煩悩の三毒から解放される | |

| [三毒] | [意味] |

| (1)貪欲(どんよく) | …執着、むさぼり |

| (2)瞋恚(しんい) | …怒る、腹を立てる |

| (3)愚痴(ぐち) | …愚痴をこぼす、真理を知らない |

忍辱(にんにく)の反対語は、腹を立てる「瞋恚(しんい)」ですが、智慧の反対語は真理を悟らず妬み嫉む「愚痴(ぐち)」に相当しますね。

仏教では「三毒」と呼ばれる「貪瞋痴(とんじんち)」があり、これを滅することで煩悩から解放され、彼岸に至るとされます。

六波羅蜜④精進(しょうじん)

◇「精進(しょうじん)」とは、絶え間ない努力です

人間の限りある人生のなか、毎日を絶え間なく不断の努力をし、出会う現象や人々へ誠心誠意をもって尽くし生きることを差します。

| <六波羅蜜とは:精進波羅蜜> | |

| [精進] | [意味] |

| (1)悪行をした | …二度としない精進 |

| (2)善行をした | …継続する精進 |

| (3)未だ果たしていない善行 | …始める精進 |

現代でもビジネスにおいて「日々精進します」と言いますが、このなかには「不断の努力を怠らず、誠心誠意を以って尽くし行います」の意味合いが込められているのでしょう。

六波羅蜜⑤禅定(ぜんじょう)

◇「禅定(ぜんじょう)」とは、冷静に俯瞰(ふかん)して己を見つめることです

禅定(ぜんじょう)を反省と解釈する人もいますが、第三者の目線から己をみつめ、冷静に判断することを差します。

・座禅

・瞑想

近年では座禅法や瞑想などによる禅定(ぜんじょう)の実践が多く見受けられるでしょう。

六波羅蜜⑥智慧(ちえ)

◇「智慧(ちえ)」とは、六波羅蜜の修行により現れる真理を見極める能力です

この世の「知恵(ちえ)」は知識や教養などを表しますが、仏教の智慧(ちえ)を得ることにより、知恵に溺れずにこの世の働きや真理を見極める能力が目覚めるとされます。

日々の六波羅蜜の修行により偏らず歩む「中道(ちゅうどう)」を進み、智慧(ちえ)が目覚めることによって、この世にいながらにして煩悩から解放される「彼岸」に至るとされてきました。

お彼岸は六波羅蜜の7日間?

◇春分・秋分の日以外の6日間で1つずつ六波羅蜜を行います

お彼岸は、春分・秋分の日を先祖供養の日とし、残る6日間を六波羅蜜の修行と捉えます

現在ではお彼岸と言えば先祖供養の日とされますが、他にもさまざまな意味があることはご存知でしょうか。

| <お彼岸3つの意味> | |

| [意味] | [名称] |

| (1)季節を感じ感謝する | 「雑節」 |

| (2)彼岸(あの世)と繋がる | 「先祖供養」 |

| (3)至彼岸への修行 | 「六波羅蜜」 |

そこで最も彼岸(あの世)と此岸(この世)が繋がる春分の日・秋分の日を先祖供養の日とし、残る6日間を、それぞれ1日1日、六波羅蜜を意識しながらお仏壇のお世話をします。

お彼岸7日間の六波羅蜜

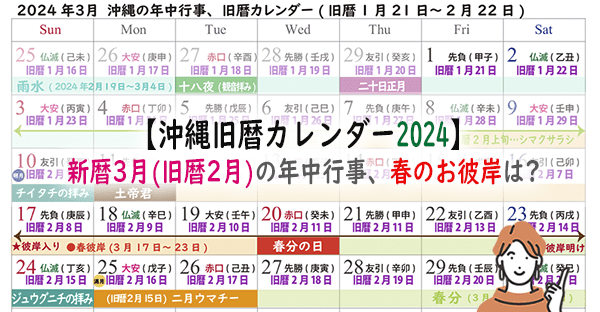

それでは来る2024年春彼岸の7日間で行う、お仏壇のお世話「六波羅蜜」とは何か?をご紹介します。

| <お彼岸の六波羅蜜とは?2023年日程> | |

| [第1日目] | ・3月17日(日) 布施(ふせ) |

| ・供物…供物を供えながら、布施ができているか顧みる | |

| [第2日目] | ・3月19日(日) 持戒(じかい) |

| ・お線香…煙を見ながら自己を顧みて、煙に邪気を取っていただく | |

| [第3日目] | ・3月20日(月) 忍辱(にんにく) |

| ・供花…花は雨風にも耐え儚い命を咲かせて、道行く人を認め称える | |

| [第4日目] | ・3月21日(火) 先祖供養の日 |

| ・供養…彼岸(あの世)と此岸(この世)が最も繋がる日 | |

| [第5日目] | ・3月22日(水) 精進(しょうじん) |

| ・塗香(ずこう)…香りを我が身に刷り込み、たゆまぬ努力を誓う | |

| [第6日目] | ・3月23日(木) 禅定(ぜんじょう) |

| ・仏飯…どのような時にも食事を得て、安定した心を保つことへ感謝 | |

| [第7日目] | ・3月24日(金) 智慧(ちえ) |

| ・ロウソク…仏教においてロウソクは気付きを表します | |

お彼岸の7日間、仏壇へのお世話を通して1日1日を六波羅蜜(ろくはらみつ)それぞれの修行の日とし、毎日を内省しながらお仏壇のお世話をするとされてきました。

…粉状の香りで、僧侶は修行前に塗香を手に刷り込み清めます。

まとめ:お彼岸では六波羅蜜を意識してお仏壇のお世話をします

このようにお彼岸では春分の日・秋分の日の先祖供養の日を除いた、前後6日間で、それぞれに六波羅蜜を意識しながらお仏壇のお世話をすることが、至彼岸の修行です。

お彼岸は日本独自の行事でありながら、仏教行事として行われてきました。

沖縄では弔事でも豚肉をご馳走として供える文化がありますが、全国的にはお彼岸の7日間は精進料理をいただきます。

ただ春彼岸は春を感じる7日間でもあるため、タケノコや山菜など、ご馳走を楽しむ精進料理が多いです。

…などの言葉があるように、全国的にも行事食を楽しみにしてお彼岸を迎えます。

沖縄でもご馳走が並び、集まった親族はオードブルを持参して宴を楽しみますね。

沖縄ではそもそもお供え物に豚の三枚肉の煮付けを供えますし、それほど気にする必要はないでしょう。

まとめ

お彼岸の7日間で行う「六波羅蜜」とは

●六波羅蜜(ろくはらみつ)

・煩悩から解放される彼岸へ至る修行●六波羅蜜6つの修行とお彼岸の7日間

・彼岸入り…布施(ふせ)…供物

・第二日目…持戒(じかい)…お線香

・第三日目…忍辱(にんにく)…供花

・第四日目…先祖供養の日…供養

・第五日目…精進(しょうじん)…塗香

・第六日目…禅定(ぜんじょう)…仏飯

・彼岸明け…智慧(ちえ)…ロウソク