沖縄には、旧暦に合わせて家族や地域で大切にしてきた御願(ウガン)が数多く残されています。そのひとつ「ウンネーウイミ(芋折目)」は、芋の収穫に感謝し、来年の豊作や家族の繁栄を祈る旧暦11月の行事です。

現在では「収穫=収入」の意味を込め、家計の安定や商売繁盛を願う御願としても受け継がれています。

本記事では、ウンネーウイミの意味や供え方、行事食「ンムニー」、さらには御嶽参拝とのつながりまで解説し、沖縄の祈りの文化を現代に活かすヒントをご紹介します。

ウンネーウイミ(芋折目)とは

旧暦11月13日に行う芋の御願

ウンネーウイミは、沖縄で旧暦11月13日前後に行われてきた御願(ウガン)のひとつです。「ウンネー」は芋、「ウイミ」は折目を意味し、芋の収穫に区切りをつける節目の御願として伝えられています。

本来は田畑での豊作を神仏に報告し、翌年の実りを祈願する行事でした。芋は沖縄の主食として暮らしを支えてきた大切な作物であり、芋の収穫に感謝することはそのまま家族の命を守ることにつながっていました。

現在では「収穫=収入」の意味が広がり、家庭や仕事の安定を祈る行事として受け継がれています。

集落行事としてのウンネーウイミ

かつてウンネーウイミは、各家庭だけでなく集落全体で行われる大切な年中行事でした。収穫した芋を持ち寄り、共同の拝所(ウタキ)や神前に供えることで、地域一帯の繁栄や安全を祈願していたのです。

地域ごとに形もさまざまで、本島北部では村の拝所に集まって豊作を祈る形、宮古島や竹富島などの離島では、集落全体で祭祀を行い踊りや歌が奉納されることもありました。現在は家庭単位で行うことが多いものの、芋を神仏に捧げる心は変わらず息づいています。

・【沖縄の旧暦カレンダー2026】新暦1月(旧暦11月・12月)☆ムーチー(鬼餅)はいつ?

ウンネーウイミのお供え物(ウサギムン)

ウンネーウイミで神仏に捧げる供え物は「ウサギムン(供え物)」と呼ばれます。家庭の仏壇や火の神(ヒヌカン)に、芋を使った料理やお酒などを丁寧に供えることで、感謝の気持ちを表します。供え方にはいくつかの作法があり、仏壇とヒヌカンでは配置や内容が少し異なります。

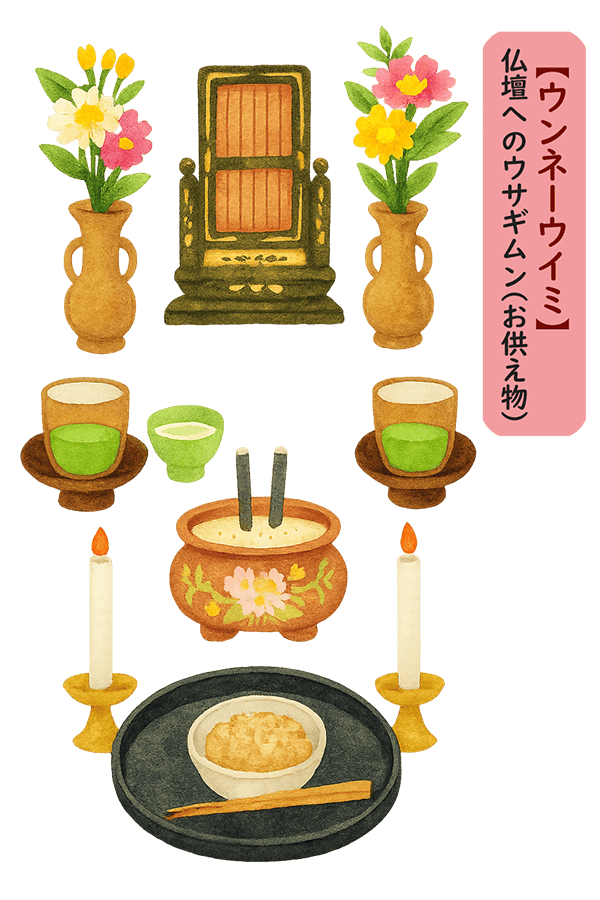

仏壇に供える場合

仏壇に供える際は、家族の位牌・先祖代々位牌(トートーメー)を中心に整えます。トートーメーの両端には仏花を1対の2立を飾りましょう。二段目・中央にはお酒、その両脇に湯飲みに注いだウチャトゥ(お茶)を1対の2杯置きます。

その下の段・三段目の中央はウコール(香炉)です。お線香はジュウニフンウコー(十二本御香)、日本線香なら12本・簡易版は4本立てます。沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」であればタヒラ(2枚)です。その両脇には燭台にロウソクを1対2立を灯します。

そして手前のお盆には「ンムニー」と呼ばれる芋を練った料理を供え、必ず箸を添えます。箸を添えるのは「ご先祖さまが召し上がる」という意味合いを示すためです。

(→ ここに仏壇に供えたイラストを掲載すると分かりやすいです)

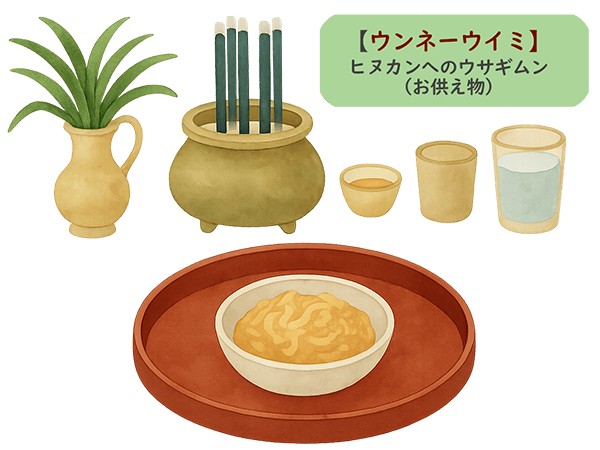

ヒヌカンに供える場合

ヒヌカン(火の神)に供える場合は、仏壇よりも簡素な形式です。

左に花、中央にウコール(香炉)を置き、お線香はジュウゴフンウコー(十五本御香)、日本線香ならば15本、簡易版では5本立てます。沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ならばタヒラ半(2枚と半分)です。その右側に酒、水、塩を供えます。

そして手前には仏壇と同じく「ンムニー」をお盆に盛りますが、ヒヌカンには箸は添えません。火の神は食事を取る存在ではなく、家庭を守る神聖な存在とされるためです。

(→ ここにヒヌカンへのお供えイラストを掲載)

ンムニーの意味

ウンネーウイミに欠かせない供え物が「ンムニー」です。里芋や田芋を蒸したり茹でたりしてから、すりつぶして練り上げる料理で、見た目は栗きんとんに似ています。

沖縄ではターンム(田芋)や紅芋などを使うことが多く、ほんのりとした甘みと素朴な風味が特徴です。家庭によっては砂糖を加えて羊羹風に仕上げるなど、地域や家族ごとの工夫が見られます。

ンムニーを供えることは、芋の豊作への感謝を示すとともに、家族の健康と生活の安定を祈る象徴的な行為とされています。供え終えた後は家族でいただき、神仏と一緒に恵みを分かち合うことが大切です。

・【沖縄の旧盆】お供えは小さい仏壇でもOK!シンプルな飾り方とは

ンムニーの作り方

材料と下ごしらえ

ンムニー作りに欠かせないのはターンム(田芋)ですが、紅芋を加えると彩りが増して華やかになります。両方の芋をよく洗って皮をむき、火が通りやすい大きさに切り分けておきます。

沖縄のウンネーウイミではターンムや紅芋を使用することが多いものの、子どもの嗜好に合わせてさつま芋などを使用する家庭も増えました。芋であれば問題はありません。

煮る

鍋に芋を入れ、かぶる程度の水を注いで火にかけます。柔らかくなったら、煮汁を少量取り分けておきましょう。これは後で練り上げる際に使う大切な隠し味になります。

潰す

水気が少なくなったら火を弱め、芋を鍋の中で潰していきます。マッシュポテトを作るように、なめらかになるまで丁寧に潰すのがポイントです。

味を整える

砂糖と塩で味を調えます。甘さは好みによって加減でき、少し控えめにすると芋本来の風味が際立ちます。

練り上げる

潰した芋に先ほど取り分けた煮汁を少しずつ加え、弱火で練り続けます。ここで白玉粉を加えると、よりネットリとしたきんとん状の食感に仕上がります。

仕上げ

艶やかでまとまりのある状態になれば完成です。器に盛り付け、お盆にのせて神仏に供えましょう。供え終えた後は家族で分け合い、季節の恵みを一緒に味わいます。

・沖縄の旧正月に供える沖縄料理レシピ☆イナムドゥチ・クーブイリチー・ンムニーの作り方

ウンネーウイミの拝み方

ウンネーウイミは、感謝と祈りを神仏に伝える大切な御願です。供え物を整えるだけでなく、拝む順序や作法を意識することで、より丁寧に祈りを捧げることができます。

拝みの順序

ウンネーウイミでは、まず家庭を守る火の神(ヒヌカン)に祈りを捧げます。その後、仏壇の位牌に供え、ご先祖への感謝と家族の安寧を願います。最後に、地域に伝わる拝所(ウタキ)や御嶽に出向き、集落や地域全体の繁栄を祈願するのが本来の流れです。

ヒヌカン → 仏壇 → 地域の拝所、という順序を守ることが基本とされています。

お線香の本数と注意点

ヒヌカンには日本線香15本分のお線香を立てるのが一般的で、「ジュウゴフンウコー(日本線香15本分)」とも呼ばれています。日本線香なら15本・もしくは簡易版5本、沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ではタヒラ半(2枚半)を供えるのが一般的です。

仏壇には日本線香12本分の「ジュウニフンウコー(十二本御香)」。日本線香であれば12本・もしくは簡易版4本を立て、ご先祖へ祈りを届けます。沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ならばタヒラ(2枚)ですね。

コンパクト仏壇が増えたことや、日本線香を手軽に求められるようになったことから、現代では灰が出にくくコンパクトなウコール(香炉)でも割れる心配のない、日本線香5本(ヒヌカン)・もしくは4本(仏壇)を供える家庭も増えました。

ただし本数については家庭や地域によって違いがあり、絶対的な決まりではありません。大切なのは本数よりも「感謝の心」を込めて手を合わせることです。

・沖縄でお線香を供える本数は?沖縄線香ヒラウコー(平御香)|内容で違うコーブンとは?

ウサンデー(お供えをいただく)

供えた後のお供え物は下げて家族でいただきます。これを「ウサンデー」と呼び、神仏に供えたものを共にいただくことで加護を受けるとされています。

特にウンネーウイミで供えたンムニーを分け合うことは、収穫や生活の恵みを家族全員で共有する大切な意味を持っています。

現代に息づくウンネーウイミ

かつては農作物の収穫を祈り、感謝を伝えるために行われてきたウンネーウイミですが、現在は暮らしの形に合わせて少しずつ姿を変えながら受け継がれています。

豊作祈願から収入安定祈願へ

芋の収穫に感謝する御願だったウンネーウイミは、現代では「豊作=収入の安定」という意味合いで捉えられるようになっています。

農家だけでなく会社員や自営業、家庭を支える人々にとっても「収入の安定」「家計の繁栄」を祈る行事として広がりつつあります。感謝の心を形にすることで、日々の暮らしを支えている仕事や収入にも前向きな意味を持たせることができます。

家庭で楽しむ行事としての広がり

ウンネーウイミは厳格な行事ではなく、家庭の状況に合わせて柔軟に実践できる御願です。子どもと一緒にンムニーを作れば、遊びや学びの一環として伝統を体験することができます。

最近では可愛らしい仏具やモダンな御供え道具も多く販売されており、若い世代でも気軽に御願を取り入れられるようになっています。

大切なのは「完璧にしなければならない」ことではなく、家庭に合った形で感謝の気持ちを表すこと。小さな実践の積み重ねが、行事を未来へ繋げる力になります。

ウンネーウイミと収入安定の祈願

収穫祈願から「収入安定」への願いへ

芋の豊作を祈る行事だったウンネーウイミは、現代では「収穫=収入の安定」と捉えられるようになっています。農業に限らず、家庭や仕事を支えるすべての人にとって「商売繁盛」や「家計の安定」を願う祈りへと発展しました。

御願を通して収入の安定を祈ることは、単にお金を求めるのではなく、暮らしの安心や家族の繁栄を守るための大切な心の支えとなっています。

参拝で心を整える御嶽(うたき)

沖縄では、古くから「御嶽(うたき)」と呼ばれる神聖な場所で祈りが行われてきました。たとえば、琉球王国の最高聖地とされる 斎場御嶽(せーふぁうたき)、海の守り神を祀る 波上宮(なみのうえぐう)、神の島と呼ばれる 久高島(くだかじま) などが代表的です。

これらの御嶽や社寺を訪れることは、願い事を叶えるだけでなく、自分の心を整える大切な機会となります。ウンネーウイミで祈る「収入の安定」という願いも、御嶽参拝と結びつけることで、より強く心に刻まれるでしょう。

※御嶽(うたき)についてアクセスや注意点は、後ほど詳しくご紹介します。

感謝の心で訪れることが大切

御嶽や社寺を訪れる際に大切なのは、願い事を一方的に伝えるのではなく、これまでの恵みへの感謝を捧げることです。沖縄の御願は「お願い」よりも「感謝」が根本にあり、ウンネーウイミも同じです。

収穫や収入の有無にかかわらず、神仏や自然への感謝をまず伝えることで、心が落ち着き、生活への前向きな力が生まれます。観光的に立ち寄るのではなく、文化や信仰の背景を意識して参拝することが、御願を現代に活かす大切な姿勢と言えるでしょう。

・沖縄の琉球八社とは?御朱印巡りで人気?ご利益や参拝の注意点、アクセス方法とは?

収入安定を祈る沖縄の御嶽

沖縄には、古くから神聖な祈りの場として「御嶽(うたき)」が点在しています。ウンネーウイミが収穫感謝から収入安定祈願へと意味を広げたように、御嶽でも「暮らしの安定」「商売繁盛」「家族の繁栄」を願う祈りが今も続けられています。ここでは代表的な御嶽や社寺をご紹介します。

斎場御嶽(南城市)

琉球王国の最高聖地とされる斎場御嶽は、国王の即位儀式や国家的祭祀が行われた場所です。三庫理(さんぐーい)と呼ばれる三つの岩の間には神聖な空気が漂い、現在も多くの人が静かに祈りを捧げています。

特に女性神職(ノロ)が祈りを執り行った歴史から、母性や家庭の安泰を象徴する御嶽としても知られています。

【斎場御嶽へのアクセス情報】

久高島(南城市)

「神の島」と呼ばれる久高島は、五穀の起源神アマミキヨが降り立った場所と伝えられます。島全体が聖地とされ、今でも立ち入り禁止の御嶽があるほど信仰が厚く残っています。

ウンネーウイミのような収穫や生活安定の祈りとも深く結びつき、島を訪れる人々は自然や祖霊への感謝の気持ちを込めて参拝しています。

【久高島へのアクセス情報】

波上宮(那覇市)

那覇市の海辺の断崖に立つ波上宮は、航海の安全と商売繁盛を祈る社殿として親しまれています。沖縄随一の初詣スポットでもあり、年の初めに多くの参拝者で賑わいます。断崖の上から望む海は神聖でありながらも開放感があり、参拝する人々の心を清めてくれるようです。

【波の上宮アクセス情報】

首里城と園比屋武御嶽石門(那覇市)

首里城の近くにある園比屋武御嶽石門は、琉球国王が外出の際に必ず拝礼した場所で、国家の繁栄と安泰を祈る聖地でした。首里城跡とともに世界遺産に登録されています。

2019年の火災で首里城正殿は焼失しましたが、現在は復元工事が進められており、一部エリアの拝観や参拝は可能です。園比屋武御嶽石門も参拝者が訪れることができ、沖縄の歴史と信仰を今に伝えています。

【園比屋武御嶽石門アクセス情報】

御嶽参拝の心得

御嶽や社寺を訪れるときに大切なのは、願い事だけを伝えるのではなく、まずこれまでの恵みへの感謝を捧げることです。御嶽は今も祈りの場であり、観光地ではありません。

静かに手を合わせ、写真撮影や立ち入りに際しては決められたルールを守ることが必要です。心を整えて参拝することで、ウンネーウイミに通じる「感謝と祈り」の精神を感じられるでしょう。

・沖縄の御嶽(うたき)とは?琉球開闢七御嶽を巡る、沖縄の神拝み(カミウガミ)を解説!

まとめ|収穫と感謝を伝える沖縄の御願

ウンネーウイミ(芋折目)は、芋の収穫に感謝し、翌年の実りや家族の繁栄を祈る旧暦11月の御願です。芋を使った供え物「ンムニー」や、仏壇・ヒヌカンへの拝みを通して、神仏と共に暮らす沖縄の伝統文化が今も息づいています。

拝みの順序やお線香の本数には地域差がありますが、共通して大切にされているのは「感謝の心」です。供えた後に家族でいただく「ウサンデー」も、神仏と恵みを分かち合う象徴的な習わしといえるでしょう。

現代では、収穫祈願から「収入安定」「家計繁栄」への願いへと広がり、家庭や職場の状況に合わせて実践できる柔軟な行事として続けられています。御嶽参拝と結びつけることで、より深く祈りを体感することも可能です。

ウンネーウイミは、単なる年中行事ではなく、日々の暮らしに感謝し、未来へ希望をつなぐ心の拠り所。小さな実践を通して、豊かな祈りの文化を次の世代へと伝えていきたいものです。

・沖縄の首里十二支巡りとは?巡拝する寺院や順番、沖縄十二支巡りの拝み方やお供え物は?