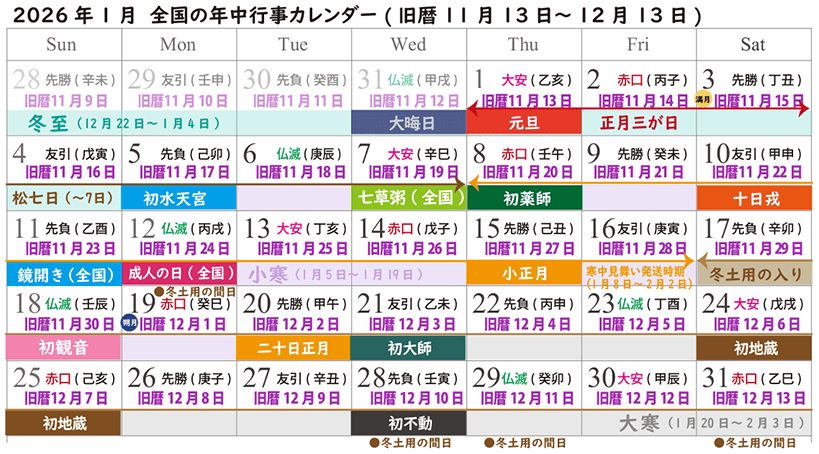

2026年も新しい一年の始まりに向けて、全国各地でさまざまな正月行事が行われます。

松の内・鏡開き・小正月・二十日正月と続く一連の行事は、年神様をお迎えし、感謝とともにお見送りする大切な節目です。

本記事では、全国的な正月マナーのほか、地域によって異なる行事日程や風習、年賀状・お飾りの片付け方まで詳しく紹介します。

また、2026年の正月行事カレンダー(日程早見表)も掲載しています。

「松の内はいつまで?」「小正月・二十日正月は何をするの?」という疑問を解消しながら、一年の始まりを丁寧に迎えましょう。

小正月・二十日正月とは?

◇小正月、二十日正月ともに、正月行事の節目です

全国的に正月は三が日の3日間、広くは「松の内」と呼ばれる7日間を正月とし、翌8日から少しずつ日常生活に戻ります。

松の内明けの1月11日の鏡開きまでに、正月飾りを片付けて鏡餅を木槌で開き、正月飾りは集落の寺院や広場の「お焚き上げ」で天へ奉納してきました。

<全国的な正月行事>

・正月三が日

・松の内

・七草粥

・鏡開き

・小正月

・二十日正月

鏡開きは一般的に1月11日ですが、これは主に関東地方の風習です。京都や大阪など関西地方の一部では、鏡開きの日程がことなる地域もあるでしょう。下記より、それぞれの正月行事を詳しく解説していきます。

2026年1月1日~3日|正月三が日

◇「正月三が日」とは、1月1日~3日の3日間です

この期間はお屠蘇(おとそ)を飲み、おせち料理をいただいて年始を祝います。官公庁やサービス業以外の大手企業などはお休みとなり、翌4日から少しずつ仕事始めになるでしょう。

2026年度、デパートでは正月の営業を休業することが発表されましたね。今後はサービス業も正月三が日を家族で過ごしやすい時代が来るかもしれません。

この正月三が日は「一年の計は元旦に在り」の言葉があるように、正月三が日にはこれからの一年を良き年にするため、縁起を担いだタブーが数多くあります。そこで正月三が日のタブーをご紹介していきましょう。

①家事をしない

正月三が日に日持ちの良いおせちをいただく理由は、家の者が料理をしないためです。これは正月三が日のタブーとして、包丁などの刃物を用いたり、火を使うことを良しとしない言い伝えが背景にあります。

・掃除をしない

・刃物は使わない

・火を使わない

これは日頃家事を担う家族が正月三が日を休む配慮もあるでしょう。この他、おめでたいお正月に火事や怪我、事故を起こさないための予防策でもあります。

正月三が日は多くの医療機関も年末年始の休みを取っており、危険が伴うためです。

②良き行いを心がける

正月三が日は、これから訪れる一年を集約した3日間とされます。この期間に起きた出来事・事柄は一年を通して起こるとされるため、良き行いを心がける3日間です。

・お金の無駄遣いをしない

・ケンカをしない

そのため正月三が日はケンカを避けて、良く笑い徳を積むと良いでしょう。また家族・親族でお祝いをするためお金を使わない傾向にありますが、基本的にお金の無駄遣いはタブーです。

③殺生を避ける

正月三が日は殺生を連想させる豚肉・牛肉など「四つ足歩行」の動物の肉はタブーとされます。ただし精進料理を主な食事とした仏教に基づく考え方です。

そのため沖縄では、旧正月にご馳走として豚肉料理をいただきますよね。旧暦の大晦日に豚を一頭さばいて、お正月のご馳走を調理しました。このようなことから、あくまでも全国的な新正月の風習として捉えてください。

独自の祖霊信仰を持つ沖縄では、本州ほど仏教が根付いていません。ご家族・親族で問題がないようであれば、豚の三枚肉の煮つけなどをいただいても良いでしょう。

2026年1月1日~7日|松の内

松の内は門松を飾る期間です。一般的には元旦~7日までを松の内としますが、正月飾りは片付けた後、地域でお焚き上げをして処分する風習があったので、松の内の期間は全国的に地域性があります。

上の図を見ると分かるように、京都の一部地域では正月三が日のみを松の内とする地域もあるでしょう。関西地方では小正月・二十日正月に正月飾りをお焚き上げする地域も多いです。

ただしあくまでも地域性ですので、京都・関西でも1月11日に正月飾りをお焚き上げすることもあります。1月11日にお焚き上げがある場合、多くの地域で1月7日までを松の内とするでしょう。

①松の内とは

◇「松の内」とは、松飾りを飾る期間です

松の内とは玄関に門松を飾っている期間、一般的には元旦~1月7日までの7日間です。正月飾りは年神様をもてなすために飾っているので、年神様が家にいらっしゃる期間とも言えます。

松の内最終日となる1月7日に年神様をお見送りした後、翌日1月8日の松の内明けには正月飾りを片付ける流れです。

お正月の門松は家を守る結界の役割も果たすため「松の内」と呼ばれています。門松の内側でお祝いをするので「松の内」ですね。

②松の内明け

松の内明けは最初に訪れる正月の節目です。松の内が明けると正月飾りを片付け、年神様をお見送りする日でもあります。

年神様をお見送りした後、松の内の7日間でできなかった分、たまっていた掃除や洗濯を済ませる家庭も多くありました。

現代では1月7日までをお正月休みとし、松の内明けから会社や学校が始まって日常生活に戻る家庭が多いでしょう。

松の内のご挨拶

お正月祝いの期間にあたる松の内と日常生活に戻る松の内明けでは、道行く際にかける御挨拶も変化するのでご注意ください。

近所の人々と交わす言葉はもちろんですが、松の内明けに初めてお会いする友人・知人・親戚においても、「あけましておめでとうございます」のご挨拶は1月7日の松の内までとされています。

①松の内のご挨拶

1月1日~1月7日までの松の内は正月を祝う期間ですから、近所の人や知り合いに出会うと「あけましておめでとうございます。」となりますよね。

<松の内のご挨拶>

「明けましておめでとうございます」

また松の内で飾る正月飾りが、結界の役割も果たすことはお伝えしました。正月は各々の家庭で正月飾りの結界を張り、家庭内でお祝いをしていることになるでしょう。

そして松の内が明けることで日常生活に戻るため、ご挨拶が変わるのです。

②松の内明けのご挨拶

松の内明けはお正月祝いの期間が明けます。そのため「おめでとう」とお正月を祝いあう期間は過ぎました。「今年もよろしくお願いします」は、日常生活に戻るにふさわしい言葉掛けです。

<松の内明けのご挨拶>

「今年もよろしくお願いします」

ただ年が明けて初めて会う人に対して、何も新年のご挨拶がないのもおかしいですよね。現代では二十日正月にあたる1月20日頃までは「あけましておめでとうございます」と声かけをする姿も少なくはありません。

2026年の年賀状と寒中見舞い

年賀状を出していない相手から年賀状が届くと、急ぎお返事を出しますよね。この際、1月7日までの松の内であれば「年賀状」で返します。

1月8日・松の内明けからは年賀状は控えて、「寒中見舞い」として出すと丁寧です。

年賀状も新しい年を祝うご挨拶状ですから、松の内明け以降は寒中見舞いとして送りましょう。寒中見舞いは寒い冬に相手の体を気遣う内容です。

①年賀状

「年賀状」は新年のお祝いとともに日頃の感謝を伝えるご挨拶状です。郵便局では毎年12月15日頃から年賀状受け付けが始まります。

年賀状受け付けは12月25日頃まで特設ポストが設けられ、この時期までに投函することで元旦に届くでしょう。一般的に正月三が日(元旦~1月3日)に到着するように投函します。

年賀状の郵送が遅れた場合、お正月を祝う松の内(~1月7日)の期間内であれば問題はありません。正月三が日に届いた年賀状のお返事をすぐ送るのであれば、1月7日までに間に合うケースが多いです。

②寒中見舞い

「寒中見舞い」は寒い冬の時期に相手の健康をお伺いするご挨拶状です。そのため基本的には報告ではなく、相手の健康を気遣う文章を添えます。

1月7日以降にご挨拶状を投函するならば、寒中見舞いとして送りましょう。年賀状が遅れたケース以外にも、自分や相手が喪中の年にも寒中見舞いでご挨拶ができます。

ただし寒中見舞いも、立春までですのでご注意ください。立春の入りは毎年変化しますが、目安としては節分の2月3日まで、2026年は2月4日が立春です。

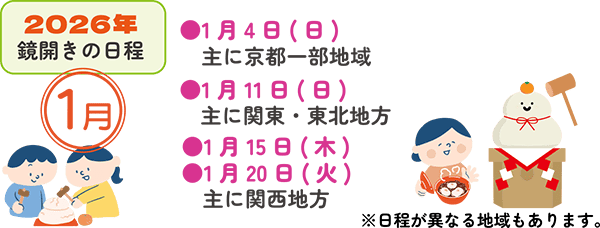

2026年1月11日|鏡開き

関東や東北地方、九州地方を中心に、鏡開きは広く毎年1月11日に行われますが、地域によって鏡開きの日程が変わるでしょう。

1月11日が鏡開きとされるのは、主に関東・東北・九州地方です。関西地方でも1月11日に鏡開きを行う地域はありますが、1月15日(小正月)・1月20日(二十日正月)を鏡開きとしてお焚き上げを行う地域が多いでしょう。

また京都の一部地域では、正月三が日が明けた1月4日に鏡開きを行い、早々に松の内が明ける地域もあります。

①そもそも「鏡開き」とは?

◇「鏡開き」とは、鏡餅を開く行事です

「鏡開き」とは、お正月に一年を司る年神様の依り代となっていた鏡餅を開き、正月飾りを片付ける、お正月の節目の日を差します。

「鏡餅を開く」とは鏡餅を木槌などで割ることです。お正月行事では縁起の悪い言葉なので、「割る」や「切る」の言葉を用いません。

鏡餅を開くことで年神様はお帰りになるので、鏡開きは年神様をお見送りする行事でもあります。

②鏡開きの行い方

鏡開きでは木槌を用いて、鏡餅を割ります。新聞紙を開いて鏡餅を置き、乾いてひび割れた部分から木槌で叩いていきましょう。

鏡餅には年神様が宿っているので、包丁を使用してはいけません。年神様との御縁も切ることに繋がります。

開いた後の鏡餅は残さずいただきます。鏡餅を残さず全ていただくことで、年神様恩恵を授かるためです。

③鏡餅の行事食

お正月に飾り続けてカチカチになった鏡餅は、柔らかくなるお汁粉やお雑煮にして、家族でいただくと良いでしょう。

お汁粉やお雑煮で食べきれない鏡餅は、数日天日干しにして乾燥させます。油で揚げておかきにすることで、無理なく美味しくいただけるでしょう。

油で揚げる時には弱火とじっくりとあげます。きつね色になった頃に取り出して、熱いうちに醤油をかけていただくと美味しいですよ!途中は膨らみ弾けることがあるので、火傷には注意をしてください。

2026年1月15日|小正月

1月15日は「小正月」、かつては元旦から働いていた奉公人が里帰りをしました。元旦から働いていた家事を担う女性や奉公人が休む日です。

元旦三が日を「大正月」として対の言葉で「小正月」と呼ばれるようになりました。小正月をお正月の祝い納めとする地域も多くあります。

①大正月

「大正月」は正月三が日(1月1日~1月3日)、広く正月を祝う期間です。サービス業以外の一般的な企業、官庁では仕事を休みます。

朝から家族でおせちをいただき、家族で集まりお祝いのお酒「お屠蘇(おとそ)」で新年のご挨拶をする地域もあるでしょう。

初詣も一般的には正月明けから三が日に参拝へ行く人が多いです。大正月の行事食はおせち・雑煮・紅白かまぼこ等、おめでたい食事が多いでしょう。

②小正月

「小正月」は毎年1月15日です。かつて旧暦行事でお正月が祝われてきた時代には、年が明けて初めての満月が訪れる3日間(1月14日~16日)を指しました。

地域によっては正月祝いのひとつの節目・正月の祝い納めとされる他、正月から働いてきた奉公人や女性が休む日として知られています。

小正月の行事食は小豆粥です。赤い小豆で厄を祓い、正月からのご馳走で疲れた胃腸をお粥で労わります。

小正月を長い正月祝いのひとつの節目とする地域では、この日に鏡開きを行う家も多いでしょう。正月飾りのお焚き上げ「どんと焼き」行事を開催する地域もあります。

2026年1月20日|二十日正月

「二十日正月」はかつてのお正月における最終的な「祝い納め」です。かつての日本では元旦から二十日正月まで、長い時間を掛けてお正月を祝いました。

かつてのおせちは日持ちのするおかずが多くありました。全てのご馳走や正月飾りを片付けるため、残った魚を全ていただく日でもあります。

そこで「二十日正月」はさまざまな愛称で親しまれてきました。ここでは愛称とともに、二十日正月に行う事柄を紹介します。

①女正月

基本的に小正月と同じように「二十日正月」も女性が休む日です。小正月を節目とする地域もあれば、二十日正月を節目とする地域もあります。

お正月行事で忙しかった女性が実家などに里帰りをしたり、台所で女性が集まってお祝いをしました。

女正月の行事食も小豆粥、小豆は厄祓いだけではなく女性の体に良い食材とされます。血液の赤が女性を守るとの考え方もあったようです。実際に小豆に含まれる栄養素「イソフラボン」が女性ホルモンと同じ働きをするため、更年期障害を緩和すると言われます。

②骨正月

お正月の祝い納めとされる二十日正月は、残ったご馳走を残さずいただく日です。おめでたい料理を残さずいただき、福も漏れなくいただきます。

かつては供物のお魚を、骨まで調理していただいたことから「骨正月」の愛称でも有名です。お魚のお頭を調理していただくため「かしら(頭)正月」とも呼ばれます。

骨正月・かしら(頭)正月としての二十日正月では、骨の髄までいただく料理ブリ大根・魚の粕汁・魚の粗煮などが行事食です。

③麦正月

かつて、麦がご馳走だった時代に二十日正月は「麦正月」とも呼ばれました。二十日正月は豊作を祈願する意味もあり、麦飯を供えた地域があったためです。

麦正月の行事食は麦飯とろろ汁なので「とろろ正月」などとも呼ばれています。またお供え物に団子を供えたことから「団子正月」と呼ぶ地域もあるでしょう。

正月飾りの処分の仕方

正月飾りを片付ける際、今でこそそれぞれの家庭で片付けるようになりましたが、かつては地域の自治会や神社・寺院で焚き上げる行事もありました。

お餅やイモをアルミホイルで包み、火の中に入れて焼く集落も多く、かつては子ども達が楽しみにしていました。

①とんど焼き

「とんど焼き」は年神様「歳徳神(としとくじん)」を祀る火祭りからきた言葉で、昔は奈良県を中心に呼ばれてきたものの、現在は広く使われています。

「とんど焼き」と呼ばれるお焚き上げは、毎年1月15日の小正月開催が多いです。神社・寺院の境内の他、地域によっては畑などを利用して行われてきました。いずれにしても広い平地で行います。

山のように高く竹を組み、そのなかにしめ飾りや門松、破魔矢などのお守りやだるま、熨斗袋など、お正月祝いの縁起物を入れて燃やす方法が一般的です。正月飾りだけではなく、書初めなどお正月の縁起物であれば、何を入れても構いません。

火の中にアルミホイルで包んだお餅・サツマイモ・ジャガイモを入れて焼く行事は、子ども達に人気でしたね。ジャガイモにバターを入れてジャガバタなども楽しみました。

②左義長(さぎちょう)

左義長はもともと、宮中や公家で行われてきた小正月の「火祭り」です。正月飾りのお焚き上げの役割よりも「悪魔祓い」として行われてきました。

とんど焼きはこの左義長が民衆の間で現代まで発展したもの、と言う説が有力です。そのためか、基本的な流れはとんど焼きと変わりません。

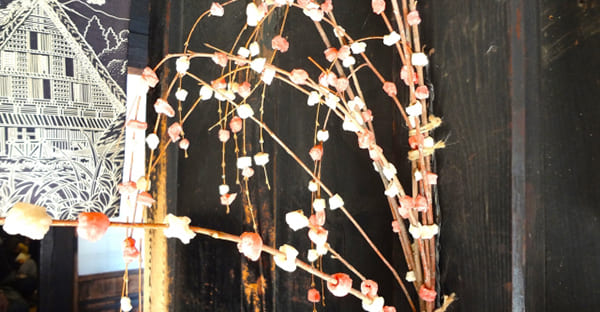

竹や木の枝にお餅・団子などを刺したものを左義長の火のなかに入れ、焼いていただきます。美味しく焼きあがった三食団子は有名ですね。

③お焚き上げ

鏡開き・小正月・二十日正月にとんど焼きや左義長を行わない地域でも、神社や寺院でお焚き上げを受け付けてくれます。

初詣などで参拝した寺院・神社でお焚き上げのスケジュール・受付状況を尋ねてみると良いでしょう。

また初詣期間にはお焚き上げ専用のスペースを設けた寺院・神社も少なくありません。破魔矢など旧年中に祀った縁起物がたくさん入っているので、同じように入れておくとお焚き上げをしてくれます。

正月飾りを自分で処分する

かつてはとんど焼き・左義長、もしくは神社や寺院でのお焚き上げにより、正月飾りの処分ができました。けれども近年ではお焚き上げができる場所がない地域もあるかもしれませんよね。

実は正月飾りは、自分で失礼なく安全に処分ができます。自宅で正月飾りを処分する際には、新聞紙・奉書紙(半紙など白い紙)・お塩を準備しましょう。

ただ、神様が宿る破魔矢などのお飾りは、基本的にいただいた神社や寺院へ奉納します。神社や寺院でお焚き上げをする方法が適切です。

①新聞紙・奉書紙を広げる

まず新聞紙を広げて、その上に奉書紙を敷きましょう。奉書紙の上にしめ飾りなどの正月飾りを置きます。これは最後に白い紙で処分する正月飾りを包むためです。

②正月飾りにお塩を振る

正月飾りを処分するためにお塩を振って清めます。この「清めの塩」は主に神道の風習で、邪気祓いとして行われます。

そのため神社のお焚き上げに正月飾りを持参する際にも、塩を振って行く人が多くいました。けれども仏教では、神道ほど清めの塩を振る風習はありません。

沖縄で塩は昔から、海と太陽の恵みを受けて穢れを祓うものとして伝わっています。塩の塩分が水分を取り込むため、邪気を取り込んで浄化するとされてきました。

③正月飾りを奉書紙で包む

塩を振って清めた正月飾りは、穢れのない白い紙で一度包みましょう。奉書紙などの白紙で包むことで、神様への献上物となります。

習字の半紙や奉書紙などで良いでしょう。その上からさらに新聞紙で包みます。

正月飾りをゴミ袋にそのまま捨てる家もありますが、正月飾りがゴミ袋にそのまま入っていると、外から見えた時に寂しいものがありますね。

このまま燃えるゴミとして捨てることができますが、新聞紙で包んだ後、さらに塩を振って清める人もいます。

まとめ:小正月、二十日正月は祝い納めです

小正月や二十日正月は、元旦から続いた正月行事の「祝い納め」となる大切な日です。

忙しく働いてきた人々がひと息つき、一年の感謝を込めてお供え物やご馳走をいただく節目として今も受け継がれています。

2026年度も、地域ごとの風習や日程を尊重しながら、正月飾りやお焚き上げなどの行事を通して年神様をお見送りしましょう。

お正月を丁寧に締めくくることが、新しい一年を穏やかに過ごす第一歩です。