「ヒヌカン(火の神)の役割(ご利益)は?」

「ヒヌカン(火の神)ができる「つなぎ」ってなに?」

「ヒヌカン(火の神)の祀り方・拝み方は?」

「ヒヌカン(火の神)にタブーはある?」

「ヒヌカン(火の神)」家の守護神です。母から娘へ、義母から嫁へと女性の間で継承されてきました。けれども近年では最初から仕立ててヒヌカン(火の神)を迎え入れる家庭が増えました。

その背景には長く続く日本の物価高や経済の不安定さがあります。ヒヌカン(火の神)のウトゥーシドゥクル(お通し処)としての役割、いわゆる「つなぎ」の役割が注目されたためです。

今回は沖縄に根付く台所の神様、そして家の守護神「ヒヌカン(火の神)」が持つ5つの役割と、ヒヌカン(火の神)との絆の深め方をお伝えします。

ヒヌカン(火の神)とは?

ヒヌカン(火の神)は台所に祀る神様で、その家に住む家族の穏やかな暮らしを守護します。かつて家事仕事は女性が担っていたため、ヒヌカン(火の神)は「女性の神様」とも言われました。

家事を担う女性が家族の健康や安全、穏やかで安定した暮らしを日々祈ってきたことから「クェーブン(食べる運)」にもご利益があると言われます。

①ヒヌカン(火の神)の継承

ヒヌカン(火の神)は母から娘へ義母から嫁へと、女性の間で継承されてきました。家の女性が結婚などで独立すると、実家・義実家のヒヌカン(火の神)から灰をいただいてきたのです。

ヒヌカン(火の神)祭壇のウコール(香炉)の灰には、ご神体が宿るとされます。このヒヌカン(火の神)、そしてマース(お塩)・ミース(お味噌)をいただくことで継承してきました。

②ヒヌカン(火の神)を仕立てる

ヒヌカン(火の神)は新しく仕立てることもできます。ヒヌカン(火の神)を祀る最初の人「グァンス(元祖)」となる方法ですね。一度仕立てると代々継承することもできるでしょう。

沖縄の各地にあるヒヌカン(火の神)の祠や、集落の井戸「ウフガー(産井戸)」を巡拝して、ヒヌカン(火の神)を迎え入れます。

ヒヌカン(火の神)はお世話の手間がかかるなどの理由から昭和後半頃になると、独立をしても継承をしない家庭が増えました。そのため今ではヒヌカン(火の神)を迎え入れたくても実家や義実家にヒヌカン(火の神)がいないケースは少なくありません。

食べる御運ですから現在は家の経済「家計」にも通じますね。そこで経済的に不安定になりがちな現代、特にコロナ渦以降、最初からヒヌカン(火の神)を仕立てる家庭が増えました。

ヒヌカン(火の神)を仕立てることを沖縄では「ヒヌカンシタティー(火の神仕立て)」と言います。ヒヌカン(火の神)の仕立て方について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

家に祀るヒヌカン(火の神)以外の神様

かつて沖縄の平家ではヒヌカン(火の神)だけではなく、お仏壇や床の間があったものです。そしてお仏壇や床の間の神様・仏様それぞれがつなぎの役割を叩く側面もありました。

けれども現代は人々の暮らしや住まいが変わり、ヒヌカン(火の神)のみを祀る家も増えています。そこでヒヌカン(火の神)のウトゥーシドゥクル(お通し処)の役割は重要です。

①カミ(祖霊)を祀るお仏壇

祖霊信仰のある沖縄ではお仏壇は「カミ(祖霊)」を祀る神棚でもあります。全国的には仏教に倣いお仏壇を仕立てますが、沖縄では独自の祖霊信仰が根付いていますよね。

お仏壇の中心は先祖代々位牌「トートーメー」です。これは沖縄の祖霊信仰において、ご先祖様がご本尊に代わる「カミ(祖霊)」であることを意味します。

沖縄の人々はご先祖様が家を代々守護する存在として崇め敬ってきました。さらに本家にあたる「ムートゥーヤー」「ムチスク(宗家)」のなかには、遠いご先祖様であるカミ(祖霊)を祀る「ウタナー(神棚)」を祀る家もあります。

②床の間の神様「トゥクシン(床神)」

かつて沖縄の平屋では一番座に床の間がありました。床の間には男性が担う神様「トゥクシン(床神)」を祀ります。「トゥクヌカミ(床の神)」とも呼ばれますね。

床の神に祀る「トゥクシン(床神)」は家庭によってさまざまです。。例えば果報をもたらす「七福神」、長寿「鶴と亀」、ジングトゥー(金銭)の神様「カンティーオー(関帝王)」があります。

女性が担う「ヒヌカン(火の神)」が家内安全を司る神様であるのに対して、男性が担う「トゥクシン(床神)」は社会的な側面を担う神様としてを祀りました。

ヒヌカン(火の神)には種類がある?

現代の沖縄で「ヒヌカン(火の神)」は、祀る家を守護する神様ですよね。主に家を守護するヒヌカン(火の神)を本来は「チネービヌカン(家内火の神)」と言います。

実はヒヌカン(火の神)には、守護する対象や範囲によって種類が分かれているのです。

①チネービヌカン

現代の沖縄で最も親しまれているヒヌカン(火の神)が「チネービヌカン」です。「チネービヌカン」は沖縄の言葉で「家を守護する神」と言う意味があります。

その言葉のまま、家を守護するヒヌカン(火の神)です。主に家の台所に祀られ、その家に住む家族の日々の穏やかな生活を守護します。

②タキビヌカン

「タキビヌカン」は漢字で書くと「嶽火の神」、沖縄では集落を守護する「氏神様(うじがみさま)」として崇められることも多いウタキ(御嶽)のヒヌカン(火の神)ですね。

そのためタキビヌカン(嶽火の神)は、その集落・村を守護するヒヌカン(火の神)です。村の神と言えるでしょう。

③クニビヌカン

「クニビヌカン」は漢字で書くと「国火の神」、国を守護するヒヌカン(火の神)ですね。

かつて琉球王朝の時代には、琉球王朝の神女「ノロ」が守護神として祀るヒヌカン(火の神)がありました。これを「ヌルヌビカン(ノロ火の神)」と言います。

この他、土地を管理する地頭(じとう)が祀るヒヌカン(火の神)「ジトゥビヌカン(地頭火の神)」などもありました。

ヒヌカン(火の神)が持つ6つの役割

ヒヌカン(火の神)は大きく分けて・家を守護する・四方八方の神々とのつなぐ、2つの役割があります。ヒヌカン(火の神)は神々様とのネットワークがあるのですね。

十二方位の神様や屋敷の神々をはじめ、あらゆる神様や存在とのつなぎを行うため、家族にとってさまざまな役割を果たしてくれます。

① 家の守護

② 遠方の神様とのつなぎ

③ ニライカナイとのつなぎ

④ 遠方に住む家族の守護

⑤ ウティン(御天)とのつなぎ

⑥ ヤシチヌカミ(屋敷の神)とのつなぎ

イメージとしてヒヌカン(火の神)は家の執事のような存在です。主にヒヌカン(火の神)のお世話を担う家族は、ウグァン(御願)や旧暦行事でヒヌカン(火の神)へ相談やご報告をしますよね。

するとヒヌカン(火の神)はスムーズに物事が進むよう、ヒヌカン(火の神)が持つネットワークによって、関わりのある神様へ連絡を取ってアポイントをしてくれます。

ヒヌカン(火の神)の役割①家の守護

ヒヌカン(火の神)を祀る家、家族を守護する最高位の神です。この役割が、沖縄で一般的に広がるヒヌカン(火の神)の役割でしょう。

台所に祀られる神様で全国的な「竈(かまど)の神様」にあたります。沖縄では旧暦行事の日、当日の朝にヒヌカン(火の神)へ拝みましょう。ブジ(無事)に行事を済ませるための御守護を祈願するためです。

(1)子どもの安全

母親が気がかりになりがちな事柄は、子どもの健やかな成長ですよね。ヒヌカン(火の神)は母親の心強いサポートとして、子どもの安全や健康を守護します。

基本的には家族が変わることなく、穏やかに過ごす日々を守護する神様です。

ただかつて沖縄では母親がヒヌカン(火の神)へ気がかりな事柄「カガイムン(気に掛かる物事)」を相談してきました。

例えば、母親が気にかかることの多い子どもの成績、友達関係・人間関係など、子どもの悩み事にもご利益があるでしょう。

(2)クゥエーブン(食べる運)

ヒヌカン(火の神)は台所に鎮座される神様です。その家の家族が美味しく食事をいただける「クゥエーブン(食べる運)」も司ります。「今日もご飯が食べられる」御運ですから、現在はの相談ができるでしょう。

家の妻・母親がヒヌカン(火の神)に日々のお世話をしながら、今日の日もブジ(無事)に過ごせたことへの感謝とご報告をしてきました。

それに伴いパートナーの収入アップにご利益もあると言われます。社会的な立場の向上、昇進・昇格をヒヌカン(火の神)へ祈願することもあるでしょう。

(3)家の繁栄

ヒヌカン(火の神)は家の下支えする家族(かつては女性)の立場から、代々続く家の繁栄を祈願する神様でもありました。

家族の結婚や出産、子どもが増えることへの祈願です。前述したような家族の社会的立場の向上、それぞれの家庭での安定した暮らしなども、そのひとつと言えるでしょう。

ヒヌカン(火の神)の役割②遠方の神様とのつなぎ

![[2]遠方の神様との繋ぎ](https://www.ryuukyuu.co.jp/memorial2019/wp-content/uploads/2021/08/pixta_94380141_S.jpg)

ヒヌカン(火の神)には「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」の役割があります。遠方のウタキ(御嶽)・ウガンジュ(拝所)などの神々様を通す役割です。

全国では「遥拝所(ようはいじょ)」とも呼ばれますよね。ヒヌカン(火の神)へ拝むことで、その時には伺えない遠方の神々様への拝みを果たすことが可能です。

ヒヌカン(火の神)にウトゥーシドゥクル(お通し処)になっていただくには一度参拝をして神様を迎え入れる、とする家や地域もあります。

ここではウトゥーシドゥクル(お通し処)になっていただく方法をご紹介しますので、どうぞ参考にしてください。

(1)ヒジュルウコー(冷たい御香)

◇「ヒジュルウコー(冷たい御香)」とは、火を灯していないお線香です。

毎日拝みたい・家が信仰する神様を迎え入れたい場合、ウガンジュ(拝所)まで出向きヒジュルウコー(冷たい御香)を通して、自宅のヒヌカン(火の神)までご案内します。

日ごろは参拝できないウガンジュ(拝所)の神様へ日々拝みたい場合に有効です。ウガンジュ(拝所)を訪れた時、ヒジュルウコー(冷たい御香)に乗り移っていただき家にご案内します。

ただヒジュルウコー(冷たい御香)を通して自宅のヒヌカン(火の神)へ迎え入れた場合でも、定期的にはウガンジュ(拝所)まで訪れ、ウグァン(御願)は行った方が良いでしょう。

(2)ジュウニフンウコー(十二本御香)

「四方八方」「十二支の方角(十二方位)」を意味するジュウニフンウコー(十二本御香)を供え、遠方の神様とつないでいただきます。「ジュウニフンウコー(十二本御香)」はお線香12本です。

・日本線香…12本、もしくは4本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚)

「神々様へつなぎの御願」と呼ぶ人もいます。十二方位の神々様と繋がり、特に十二支を守護する神々様へのウグァン(御願)には相性が良いでしょう。

(3)ウトゥワキウグァン

「ウトゥワキ」とは沖縄の言葉で「言い訳」です。定期的に拝みに訪れている神々様へ何らかの事情で訪ねられない時、ヒヌカン(火の神)を通して「ウトゥワキウグァン(言い訳御願)」を行います。

定期的に御願(拝み)に訪れている神々様であっても足を痛めた・忙しいなど、何らかの事情で訪ねられない時もあるでしょう。

このような時、家のヒヌカン(火の神)へジュウニフンウコー(十二本御香)を供えて、神々様の元へ訪ねられない言い訳をする御願(拝み)が「ウトゥワキ(言い訳)御願」です。

それぞれの神様仏様にはご縁が深くなる「縁日」があるので、縁日にウトゥワキウグァン(言い訳御願)を行っても良いでしょう。

ヒヌカン(火の神)の役割③ニライカナイ

ヒヌカン(火の神)は亡くなってニライカナイにいる、後生(あの世)の魂とつないでくれます。沖縄で「ニライカナイ」とは西方浄土、この世で亡くなった魂(マブイ)が行く楽園です。

沖縄では魂(マブイ)の存在が信じられ、亡き魂(マブイ)は海の東方にある遥か彼方「ニライカナイ(西方浄土)」で魂(マブイ)の姿で幸せに暮らすとされてきました。

ヒヌカン(火の神)のニライカナイとのつなぎはお線香の煙を通してつながるとされます。そしてつながった時には、故人から何からの「シルシ」が届くと伝えられてきました。

少し超常現象のような話になりますが、沖縄に伝わる故人の「シルシ」をいくつかご紹介します。

(1)夢

故人がメッセージを受け取ると、夢に出てシルシを残すことがあります。

シルシによる夢の場合、通常に故人が夢に出てくる時よりも現実的な感覚になるとの声もありました。特に朝目覚めた時の現実感が強く、しばらくは夢だと判別できなくなるとも言われます。

(2)現象

シルシとして知られている現象は「雨」ですね。通常の雨よりも温かみがあり、しっとりと優しく降る雨がシルシに多いとされます。この他、優しく吹く風でシルシを受け取る人もいるでしょう。

(3)動物

動物のなかに入ってメッセージが届いたことを知らせる故人もいるようです。特に沖縄では猫として現れるとの声が多く、「寄り添ってきた時に故人だとピンとくる」などの声があります。

(4)感覚

感覚によってシルシを受け取る人もいるでしょう。感覚によるシルシでは、ふと人がいるような温もりや温かさを感じるとの声が多くありました。頭をなでられた、抱きしめられた、寄り添う手の感覚があった、などです。

(5)脳内の声

脳に話しかけるようにメッセージを伝えるシルシもあるようです。「お墓参りで手を合わせていると、ふと声が聞こえた気がした」との体験談があります。特に生きている家族が何かに悩んでいる時、故人に相談を持ち掛けた時に脳内の声となってシルシを残すそうです。

【番外編】ヒヌカン(火の神)から供養

お仏壇がない家では、ヒヌカン(火の神)を通した供養も見受けます。

大切な家族や友人でありながら、お仏壇に祀ることができない魂もありますよね。例えば友人や知人であれば家族ではないので、イフェー(位牌)を祀ることは少ないです。

故人の魂(マブイ)と繋がりたい・故人からメッセージを受け取りたい・温かな在りし日の空気に触れたい、…そんな人々がヒヌカン(火の神)を仕立てるケースも増えました。

ヒヌカン(火の神)の役割④遠方に住む家族

ヒヌカン(火の神)には、遠方に住む家族の守護をお願いすることができます。

ヒヌカン(火の神)に遠方に住む家族の守護をお願いすると、ヒヌカン(火の神)は神様ネットワークを生かして、その土地を守護する神様「氏神様(うじがみさま)」に守護をお願いしてくれるのです。

沖縄では進学や就職に伴い、なかなか訪ねることができない県外へと巣立つ子どもも多いです。そこで親たちはヒヌカン(火の神)を通して日々の御守護を祈願してきました。

(1)ジュウニフンウコー(十二本御香)

遠方の神様とのつなぎと同じく、四方八方の十二方位を表す「ジュウニフンウコー(十二本御香)」をヒヌカン(火の神)に供えます。

ジュウニフンウコー(十二本御香)を供えて遠方に住む家族の干支・住所をお伝えすることで、ヒヌカン(火の神)から遠方の家族が住む土地神様へ、御守護を依頼できます。

(2)陰膳

「陰膳(かげぜん)」とは現在一緒に住んでいない家族の安全を祈り、食事を用意する風習です。

全国の陰膳には故人へ供えるものもありますが、今回は遠い場所で暮らす家族の安全祈願としての陰膳を差しています。

沖縄でもヒヌカン(火の神)に陰膳を供えて安全祈願をする家庭もあるでしょう。

ヒヌカン(火の神)の役割⑤ウティン(御天)とのつなぎ

ヒヌカン(火の神)が宿るのは、ウコール(香炉)の灰です。

家の守護神であるヒヌカン(火の神)は依り代となるウコール(香炉)の灰に、その家に住む家族ひとりひとりにおきたできごと、行いを「記帳」するとされてきました。

その内容をウティン(御天)の神様へご報告することも、ヒヌカン(火の神)の役割です。

①ヒヌカン(火の神)のお見送り

ヒヌカン(火の神)は、毎年旧暦12月24日にウティン(御天)へ里へ帰り、ウティン(御天)の神様へヒヌカン(火の神)が守護する家族の1年をご報告します。

このヒヌカン(火の神)の里帰りをお見送りする儀礼「ウグァン(御願)」が「上天の拝み」です。里帰りの前にはウコール(香炉)の灰を掃除しましょう。

そして「ウグァンブトゥチ(御願解き)」の儀礼により記帳された内容から良きことのみをご報告してくださるようお願いしてから、お見送りをします。

全国的にも「お天道様は見ているよ」と言われますが、沖縄ではヒヌカン(火の神)が、そのお天道様に報告する役割です。

ヒヌカン(火の神)の役割⑥屋敷の神様とのつなぎ

沖縄では家を守護するヤシチヌカミ(屋敷の神)へ感謝をする巡拝行事を行います。家によっても異なりますが、一般的には春のお彼岸・秋のお彼岸・旧暦12月24日の年に3回行うウグァン(御願)です。

このウグァン(御願)を「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」と言います。ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は、トイレや門など家の敷地内の隅々まで6柱の神様を廻る行事です。

このヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で最初に拝まれる神様がヒヌカン(火の神)となります。ヒヌカン(火の神)は最初に拝まれると、その後5柱の神様に家族が巡拝に訪れることを伝え、ブジ(無事)に行事を済ませるように手配をしてくれるでしょう。

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

ヒヌカン(火の神)の準備

ヒヌカン(火の神)を祀る器を準備しましょう。沖縄ではスーパーやホームセンターへ行くと、ヒヌカン(火の神)コーナーがあるでしょう。

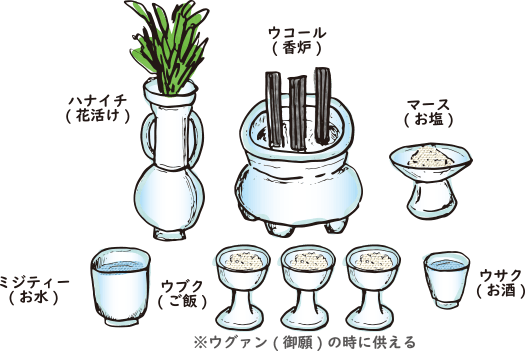

ただ詳しくは後ほどお伝えしますが、ヒヌカン(火の神)の器に決まり事はありません。ヒヌカン(火の神)祭壇に必要な器は下記です。

・ウコール(香炉)

・ハナイチ(花立て)

・コップ(お水用)

・コップ(お酒用)

・小皿(お塩用)

・お茶碗×3膳

近年は台所に合わせてコンパクトに祀るヒヌカン(火の神)が増えました。そのため手元供養用の仏具や祭壇も人気です。

①白い器でなくて良い

現代の沖縄では「ヒヌカン(火の神)は白い器」のイメージが強いですが、本来はヒヌカン(火の神)の色や柄に決まり事はありません。

今、沖縄でヒヌカン(火の神)を仕立てるにあたり白い仏具を揃えるようになったのは「ヒヌカン(火の神)セット」として白い仏具が販売されるようになったためでしょう。

また本州の神棚では白い器が用いられることもあります。ただ昔の沖縄では、必ずしもヒヌカン(火の神)が今のような白い食器だった訳ではありません。

②専用の器を用意する

ヒヌカン(火の神)は白い器ではなくても構いませんが、専用の器として準備をしましょう。例えばヒヌカン(火の神)へウブク(ご飯)を供えたお茶碗を、家族がいただく食卓に出すことは控えます。

ヒヌカン(火の神)の祀り方

ヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)の前に、ミジトゥ(お水)・ウサク(お酒)・お塩・ハナイチ(花立て)・白ウブク(白ご飯)を供える祀り方が基本です。

① ミジトゥ(お水)

② ウコール(香炉)

③ お塩

④ ウサク(お酒)

⑤ ハナイチ(花立て)

ハナイチ(花立て)には植物を入れますが、お仏壇とは違い菊などの花々ではなくチャーギやクロトンなどの緑葉樹の葉を生けます。沖縄の花屋さんではチャーギやクロトンが一束200円前後で販売されています。

①ヒヌカン(火の神)の配置

沖縄のヒヌカン(火の神)は、全国的な三方荒神様(かまどの神)と同じ役割があります。沖縄の一部地域でヒヌカン(火の神)を「ウミチムン」と呼ぶことはご存知でしょうか。

沖縄の言葉で「ウミチムン」は「3つのもの」と言う意味です。「3つのもの」とは竈(かまど)を差します。竈(かまど)で鍋を置くために利用した3つの石を差します。

ちなみにこの「ウミチムン」と呼ばれる「三ツ石竈(かまど)」は、今では沖縄の集落にあるヒヌカン(火の神)のウタキ(御嶽)で今も見つけることができます。

②ミジトゥ(お水)

ミジトゥ(お水)はサンティン(三天)の神様のうち、ミティンヌカミ(御天の神様)です。私たちはミジトゥ(お水)の神様に「この世界」の恵を受けて生きていますよね。

この他にも夜空や月・陽の光・時間・雨など、ウティン(御天)から与えられた恵みとしてミジトゥ(お水)を供え、感謝を捧げてきました。

②ウコール(香炉)

ウコール(香炉)はサンティン(三天)のうち、地を司る「ジーチヌカミ(地の神様)」です。ウコール(香炉)の灰はアギゥヌエームン(農作物)・土壌・山、自然を表します。

またヒヌカン(香炉)のご神体はウコール(香炉)の灰を依り代とします。ヒヌカン(火の神)祭壇の中心に祀られるものです。

③マース(お塩)

マース(お塩)は海水からできていますよね。そのためサンティン(三天)のうち、海を司る「リュウグヌカミ(竜宮の神)」とされています。

沖縄ではお塩を入れたお守り袋「マース袋(お塩袋)」が有名であるように、御願事に欠かすことができません。

また海の幸「ウミヌエームン(海の恵)」としてのお供え物でもあります。海に囲まれた沖縄のウミヌエームン(海の恵)はアーサ・ワカメなどの海藻類、魚介類などなど海で獲れる全てです。

また台風などの海からの災害から守られ、今ここに在ることへの感謝も恵とされます。

④ウサク(お酒)

ウサク(お酒)は沖縄では泡盛が多いですが日本酒でも構いません。

ウマチー(御祭)やカシチー(強飯)などの収穫祭では、ミキ(神酒)としてヤクルトなどの乳酸菌飲料なども供えますが、これとウサク(お酒)はまた違います。

「日々神様へあげるものだから…」と安いお酒を選びがちですが、あまり安いお酒では祈願事も届きにくいとも言われるため、気になれば少し高めのお酒を選ぶと良いでしょう。

⑤ハナイチ(花立て)

ヒヌカン(火の神)でハナイチ(花立て)には、チャーギやクロトンなどの供え葉を差します。

全国的な神棚では榊(さかき)を用いるため、最近では榊(さかき)を沖縄でもヒヌカン(火の神)に供える様子を見受けます。

針葉樹は「ヤナムン(悪霊)を切る」「神様と繋がりやすい」などとも言われ、特にチャーギが好まれる傾向です。

ヒヌカン(火の神)を迎え入れたら

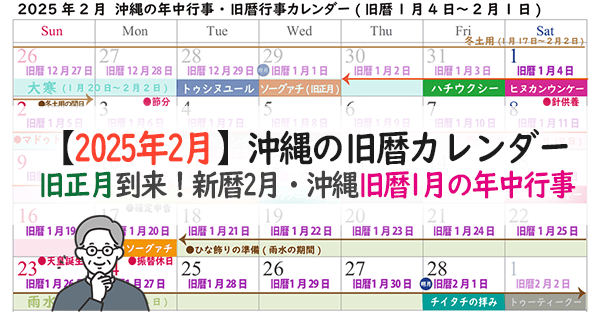

ヒヌカン(火の神)を迎え入れた後は、主に旧暦1日・15日の拝みを行います。また日々のお世話はヒヌカン(火の神)に限らず神棚やお仏壇がある家では欠かせませんね。

ヒヌカン(火の神)のお世話が大変になることを恐れる声もありますが、日々の暮らしのなかで5分ほどの習慣にすれば、それほど大変なことではありません。

①旧暦1日・15日の拝み

毎月旧暦1日・15日にはヒヌカン(火の神)への拝みを捧げます。月の満ち欠けで読む旧暦「太陰暦」は旧暦1日が新月・15日が満月です。

旧暦1日新月は全てが始まる時ですよね。始まりから満ちる満月に向けての祈願を捧げることが目的です。この旧暦1日の拝みを沖縄の言葉で「チィタチの拝み」と言います。

旧暦15日満月は全てが満ち足りる時です。新月から満月までの15日間、家内安全・円満などの祈願事が叶ったことに感謝をします。この旧暦15日の拝みが沖縄の言葉で「ジューグニチの拝み」です。

チィタチの拝み・ジューグニチの拝みでは、日ごろのお供え物に白ウブクを3膳供えます。詳しくは下記コラムをご参照ください。

②日々のお世話

神棚やお仏壇と同じように、ヒヌカン(火の神)に供えたお水が腐ったり、供え葉が枯れたりしないように日々のお世話も大切です。

ミジトゥ(お水)・ウサク(お酒)・ウブク(ご飯)は毎日でもこまめに取り換えると良いでしょう。ミジトゥ(お水)やウサク(お酒)は全てを捨てて交換し、ウブク(ご飯)は炊き立ての最初の一膳を供えます。

マース(お塩)は固ければ交換し、ハナイチ(花立て)に差した供え葉も枯れていたら変えましょう。ハナイチ(花立て)のお水も腐ることのないよう、こまめに交換します。

③日々のご報告

沖縄では気がかり事を「カガイムン」と言いますよね。

毎日のお世話はお勤めでもありますが、家を守る家族が毎日の悩み事や不安事を吐き出して聴いていただく場でもありました。そして慶び事は分かち合います。

かつて沖縄の女性はヒヌカン(火の神)に聴いていただき支えられ心の安定を保ってきました。そして安定した心は家族の心と体を支えることができます。

ヒヌカン(火の神)のタブー

ヒヌカン(火の神)は家を守護する慈悲深い神様として知られていますが、ヒヌカン(火の神)の前では控えたいこともあります。大変なことではないので日々のなかで意識してみてはいかがでしょうか。

①ヒヌカン(火の神)は難聴

沖縄ではヒヌカン(火の神)が難聴であると伝えられてきました。難聴のヒヌカン(火の神)が勘違いをしないよう、悪口やケンカなどネガティブな言葉をタブーとします。

・ゴーグチハーグチ…文句

・オーエーティーエー…ケンカ

・ムンドゥー…問答

人を貶める言葉は、沖縄では難聴のヒヌカン(火の神)が「私のことを悪く言っている」と勘違いしないためと言われています。

②世話役だけが触れる

かつて台所に祀られるヒヌカン(火の神)は、家族をサポートする妻・母などの女性が担いました。そして主にお世話をする家族以外はヒヌカン(火の神)に触れないタブーがあります。

特には「ヒヌカン(火の神)を男性が触れてはならない」と信じられてきました。

けれども現代は男性が主に台所に立つ家も増えましたよね。そのため例え男性であっても現代では「主に台所に立つ家族」と考えて良いでしょう。

・ 台所に立つ家族が世話役となる

・ 世話役以外は触れない

・ 掃除をする時は理由を伝える

・ ウサンデーは世話役がいただく

「ウサンデー」とは拝みの後でお供え物を下げることですが、下げたお供え物を差すこともあります。

また掃除の理由を伝えると言っても「灰がいっぱいになりましたので掃除をしますね」などの声掛けで問題ありません。

まとめ:ヒヌカン(火の神)は神々様とのつなぎも行います

今回は昔から沖縄に伝わるヒヌカン(火の神)について5つの役割と基礎知識をお伝えしました。

家を守護する沖縄のヒヌカン(火の神)(火の神様)への祈願事は「今日も1日、家族が無事に過ごせますように」と言う日々の幸せを願うものであり、「ニゲール セーウェー(願いこそが幸せ)」とも言われます。

またヒヌカン(火の神)のウコール(灰)には祀る家族の「戸籍」が記録されており、家族が亡くなった時には「戸籍」から抜く儀礼もあり、とても奥深い存在です。

まとめ

ヒヌカン(火の神)の持つ5つの役割

●5つの役割

・家の守護

・遠方の神様とのつなぎ

・ニライカナイとのつなぎ

・遠方に住む家族の守護

・ウティン(御天)とのつなぎ

・ヤシチヌカミ(屋敷の神)とのつなぎ●ヒヌカン(火の神)のタブー

・ヒヌカン(火の神)は難聴

・世話役以外は触れない