「七草粥はいつ・なぜ食べる?」

「七草粥に入れる春の七草は?」

「七草粥の美味しい・簡単レシピは?」

毎年1月7日は七草粥の日です。春の七草を入れたお粥「七草粥」をいただきながら、正月のご馳走で疲れた胃腸を労わり、この1年の健康を祈願します。

沖縄では旧暦1月7日にナージューシーをいただく「ナンカヌシク(七日節句)」がありますが、七草粥はナージューシーとは入れる食材も調理法も異なりますよね。

本記事を読むことで、全国的な七草粥について、いつ・なぜ食べるのか?美味しく簡単な七草粥レシピや、残った春の七草で作る副菜・おかずレシピが分かります。

高血圧・老化防止にも役立つ春の七草の効能まで解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

七草粥はいつ、なぜ食べる?

毎年1月7日は七草粥をいただく「人日の節句」です。行事食に春の七草を入れたお粥「七草粥」をいただくため、七草粥の愛称で知られています。

元旦~1月7日まではお正月を祝う「松の内」、お正月のご馳走で疲れた胃腸を労わり、健康祈願を行う行事が七草粥です。平安時代には「七種粥」とも呼ばれていました。

七草粥はなぜ食べる?

七草粥でいただく「春の七草」は早春を迎えて早々に芽吹く草花です。そのため寒い季節にも元気に病を祓い、疫病や邪気を祓うと伝えられてきました。

七草粥をいただくことで人々の胃腸・健康を労わることはもちろん、この1年間の無病息災祈願になります。

七草粥と若菜摘み

光孝天皇が若菜とともに添えた句「君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ」があるように、年の初めには若菜摘みの風習がありました。

若菜摘みで収穫した野草は生命力に溢れ、その野草をいただくことで長寿を願う風習です。この若菜摘みの風習が、現代では七草粥へと姿を変えたのでしょう。

七草粥はなぜ1月7日に食べる?

1月7日が「人日の節句」となったのは、中国の風習からです。

日本では「五節句」と呼ばれる、縁起の良い奇数が重なる日に祝う風習があります。人日の節句は本来1月1日ですが、おめでたい元旦と重なるため松の内最終日の7日になりました。

(雑節と「人日の節句」については、後ほど詳しく解説します。)

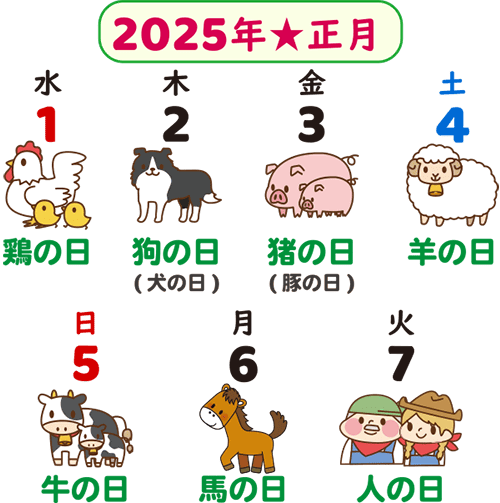

ただこの他にも、古来中国から伝わる「人の日」を由来とする考え方もあるのです。

元旦からそれぞれ動物の日とし、その日はそれぞれ割り当てられた動物を殺生しない、すると縁起が悪い日、とする風習がありました。

・1月1日…鶏の日

・1月2日…狗の日(犬の日)

・1月3日…猪の日(豚の日)

・1月4日…羊の日

・1月5日…牛の日

・1月6日…馬の日

・1月7日…人の日

そのため、1月7日の人の日は処罰や刑罰を行わない1日です。そして現代では、七草粥を食べて正月のご馳走で疲れた胃腸を労わり、人々の体を労わる日となりました。

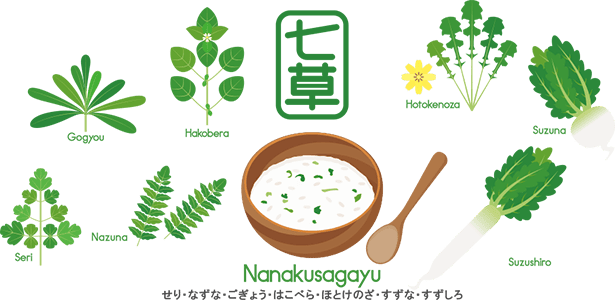

七草粥に入れる「春の七草」

沖縄でも旧正月明け、旧暦1月7日に「ナンカヌシク(七日節句)」を行いますが、この日の行事食「ナージューシー」は沖縄の葉野菜を入れた沖縄風炊き込みご飯「ジューシー」ですよね。

七草粥は春の七草を入れた白いお粥ですので、行事食が異なります。全国的には早春になると早々に芽吹く「春の七草」をいただき、新芽から生命力をいただく行事食です。

それぞれ揃えることは大変かもしれませんが、毎年七草粥の時期にスーパーでは春の七草を手頃なひとパックにまとめた商品が販売されています。

①セリ(芹)

セリ(芹)は12月~4月に旬を迎える山菜で、食感はシャキシャキとしています。七草粥の他にもきりたんぽ鍋などに入れることがあるでしょう。

免疫力を高めて流行り病を予防する免疫力向上効果、ケルセチンによる抗酸化作用は老化防止やがん予防に役立ちます。

また爽やかな香りはオイゲノールと言うもので、鎮静効果や消化促進効果が期待できるでしょう。ただ、セリ(芹)はあまり煮過ぎてしまうと効能が失われるので、注意をして調理をしてください。

②ナズナ(ぺんぺん草)

ナズナはアブラナ科の植物で「ぺんぺん草」の愛称で親しまれる植物です。料理に使用するにはあまり馴染みがありませんが、古くは煎じ薬として民間療法で用いられてきました。

ナズナには高血圧防止、血圧の降下作用が期待できます。この他にも利尿作用、解熱作用、便秘・下痢の改善にも役立つ植物です。

③ゴギョウ(母子草)

ゴギョウは漢字で「御形」と書き、「仏様のからだ」の意味を持つ縁起の良い植物です。「母子草(ハハコグサ)」の愛称が知られていますね。かつては草もちに使用されてきました。

気管支炎に効くと言われ、風邪予防に役立ちます。また咳・痰・喉の痛みにも効果があり、吐き気や解熱時にも用いられてきました。

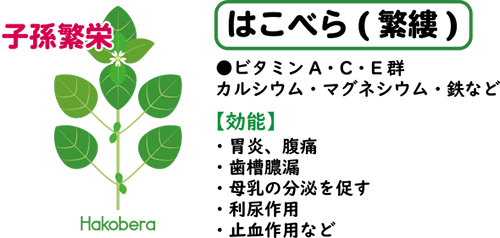

④はこべら(繁縷)

はこべらは漢字で「繁縷」です。「繁」の文字があるので子孫繁栄の縁起物として重宝されてきました。

整腸作用に優れた植物で、その昔は胃炎・腹痛の時に服用されてきた生薬でもあります。また歯槽膿漏に効果があり、かつては天然の歯磨き粉としても利用されました。

ビタミンA・C・E,カルシウム・マグネシウム・鉄などの栄養素が豊富な食材であることはもちろん、特に乳児を育てる母親には母乳の分泌を促す効能が認められています。

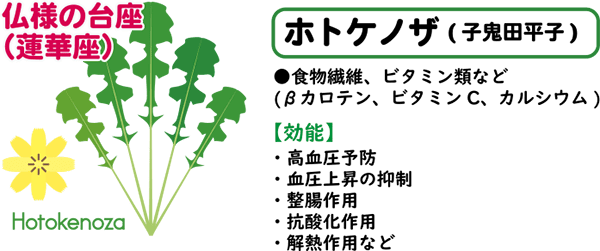

⑤ホトケノザ(子鬼田平子)

春の七草に数えられるホトケノザは、キク科の子鬼田平子(コオニタビラコ)です。特に高血圧予防、血圧上昇の抑制、整腸作用の効能で知られています。

紫の花を咲かせる雑草のホトケノザは、シソ科オドリコソウ属のサンガイグサで、春の七草で数えられるホトケノザ(子鬼田平子)とは異なります。特に毒がある訳ではありませんが、食用としては青臭いためご注意ください。

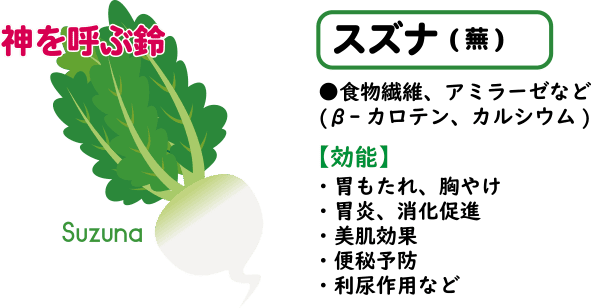

⑥スズナ(蕪)

スズナは「カブ(蕪)」ですね。カブ(蕪)と言えば根野菜ですが、実は葉の部分に栄養素が詰まっていると言われます。

利尿作用がありむくみに効く他、美肌効果が有名です。他の春の七草同様に、整腸作用や消化促進が期待できるため、胃炎や便秘予防にも良いでしょう。

特にスズナは食物繊維が豊富で、消化を促進するでんぷん酵素「アミラーゼ」が含まれているので、胃もたれや胸やけに最適です。

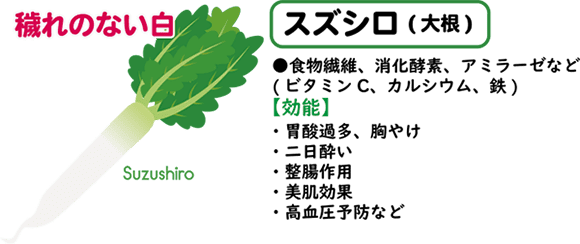

⑦スズシロ(大根)

スズシロは大根ですね。七草粥ではスズシロ(大根)の白さが潔白として縁起物に数えられます。大根は二日酔いにも効くため、お正月のご馳走で疲れた体には最適です。

消化を助けるスズシロ(大根)は、薄く切って七草粥に入れるだけではなく、大根おろしにして入れてお粥にすると、疲れた胃腸や二日酔いの体にスッキリと入るでしょう。

またビタミンCも豊富で美容にも効果があるスズシロ(大根)、胃酸過多・胸やけにも効くので、試してみてはいかがでしょうか。

七草粥の美味しい・簡単レシピ

本来、七草粥は春の七草を加えたお粥ですが、現代では白出汁や出汁パックを利用して、少し味付けを加える家庭が多いです。玉子でとじることで、よりまろやかに仕上がります。

①材料

七草粥の時期にスーパーに行くと「七草セット」「春の七草パック」など、春の七草を適量ずるまとめたパック商品が出回ります。

少人数用ではありますが、春の七草のなかには現代ではあまり調理しない青菜もあるので、パック商品が結果的にお得です。

・七草セット…1パック

・ご飯…400g

・水…1000ml

・出汁パック…2個

・酒…大さじ1

・醤油…大さじ1

・塩…適量

・玉子…2個

春の七草が揃わないなどの事情があれば、ほうれん草などの葉野菜を7種入れても良いでしょう。地域によっては7つの穀物をお粥にした「七穀粥」をいただく地域もあるほどですから、臨機応変に対応しても良いかもしれません。

②作り方

葉野菜は軽く茹で、スズナ(蕪)やスズシロ(大根)などの根野菜は小さいサイズに切って下ごしらえをします。家族の年齢に合わせて、食べやすいサイズに切りましょう。

① 葉野菜はたっぷりのお湯で軽く茹でる

② スズナ(蕪)・スズシロ(大根)を賽の目に切る

③ ①茹でた葉野菜の水気を取る

④ ③の葉野菜を食べやすく切る

⑤ 1000mlの水を出汁パック2個と一緒に沸騰させる

⑥ ⑤の鍋から出汁パックを取り出す

⑦ 酒・醤油・塩を加えて味付けをする

⑧ ②のスズナ(蕪)・スズシロ(大根)を鍋に入れる

⑨ ご飯400gを加えて柔らかくなるまで煮る

⑩ ④の葉野菜を加える

⑪ 玉子2個を溶いて鍋に回し入れる

⑫ 全体に混ぜて火を止める

シンプルな七草粥が基本ですが、家族の好みに合わせて鮭などを加えても良いでしょう。野菜嫌いなお子さまには、海苔をかけても喜ばれます。

七草粥に添えるおかず

春の七草は日頃扱わない野菜も多くありますよね。七草粥であまった春の七草を、美味しく調理して副菜にしたり、翌日からのおかずにしたいところです。ここでは、七草粥に添えたいおかずや副菜、残った春の七草アレンジレシピをご紹介します。

①セリとアボガドの和え物

セリは意外とアボガドと相性が良いです。セリは細かいみじん切り、アボガドは1cm~2cmほどの角切り、ちくわは輪切りにして、醤油・かつお節で和えるだけで完成します。

・セリ…2束

・ちくわ…2本

・アボガド…半分

・いりごま…適量

・かつお節…適量

・醤油…小さじ1

アボガドが潰れやすいので和える時には最後に入れてさっくりと混ぜましょう。チーズを加えてもより濃厚になりおすすめです。

②七草のサラダ

セリをクレソン代わり、スズシロ(大根)をラディッシュ代わりに使用することで、洋風の春の七草サラダに変身します。

スズシロ(大根)・スズナ(蕪)は薄切りにして、春菊やセリは洗うのみです。サラダチキンとスモークチーズは食べやすい千切りにカットします。ごま油・ゴマ・塩を直前に振りかけるのみで完成です!

●全て適量で調理します。

・春菊

・セリ

・スズナ(蕪)

・スズシロ(大根)

・サラダチキン

・スモークチーズ

・ゴマ

・ごま油

・塩

春菊のほろ苦さが美味しく、ドレッシングなしでいただけるでしょう。薄切りのスズシロ(大根)・スズナ(蕪)は千切りでも、美味しくいただけます。

③七草の漬物

残った七草は漬物にすると長持ちします。春の七草の全てが漬物にできるので、春の七草パックが、まるまる余った時などに便利です。

スズシロ(大根)・スズナ(蕪)はスライサーで薄く輪切りにすると、千枚漬けのように漬けあがります。葉野菜は軽く湯通しをしてから浸けましょう。

・春の七草

・かつお出汁…大さじ1杯

・白出汁…大さじ2杯

軽く浸けるだけで味が付きます。野菜の量にもよりますが、約5分~8分ほど漬けると味が付きますので取り上げてお皿に盛りましょう。レモンを添えても良いですね。

④ナズナの炒め物

春の七草のなかでもナズナ(ぺんぺん草)は馴染みが薄い食材ですよね。サラダのように生でいただくには、少しゴワゴワしています。

七草粥で余ったナズナは湯がいて小分けにしておくと、炒め物などに便利です。中国料理では炒め物によく使用される食材でもあります。

冬タケノコと相性が良いですよ!冬タケノコは下茹でした後、イチョウ型に薄く切りましょう。ナズナは熱湯で湯がいて水気をよく切った後、食べやすく切ります。

・ナズナ…100~150g

・冬タケノコ…50~80g

・サラダ油…大さじ2.5杯

[味付け]

・紹興酒…大さじ1杯

・砂糖…小さじ1杯

・塩…適量

・ごま油…適量

紹興酒(しょうこうしゅ)は中国料理で良く使用されますが、家にない場合は料理酒・日本酒で代用できます。ただ紹興酒の方が濃厚な味わいに仕上がりますね。

冬タケノコを炒めた後にナズナを投入、味付けの調味料を加えて炒めます。塩で味を調整し、最後にごま油をまわしかけたら完成です。

⑤春の七草の玉子焼き

七草粥の翌日、お弁当に春の七草の玉子焼きはいかがでしょうか。葉野菜が多い春の七草を玉子焼きにアレンジする場合、カニかまぼことの相性が抜群です!

七草粥用に細かく刻んだ春の七草が、玉子焼きでもそのまま使用できます。葉野菜は彩になるので、少し大きめに摘むとキレイです。

下記は一般的な小さめの玉子焼き用フライパンで調理する場合(副菜としては約2人分)の分量をご紹介しています。

・玉子…小~中2個

・白出汁…小さじ1杯

・水…小さじ2杯

・カニかまぼこ…半分

・残った春の七草…適量

・サラダ油

調味料を入れて溶きほぐした玉子をフライパンに敷いたら、玉子焼きを切り分けることを想定して、上に葉野菜を乗せるとキレイな緑が出てきます。

カニかまぼこは5mmほどの長さに切って、粗目にほぐすと歯ごたえが良いでしょう。

七草粥をいただく「人日の節句」とは?

日本では奇数を縁起の良い数「陽数」、同じ奇数日が重なる暦は「五節句」とされます。

「陽数」は中国から伝わり、おめでたい暦をお祝いするとともに強い幸運が反転して不吉な日にならぬよう、厄祓い行事が行われてきました。

①人日の節句

「人日の節句(じんじつのせっく)」は七草粥の日、毎年1月7日に行います。人の日として人々の体調を労わる健康祈願の行事です。

沖縄では旧暦1月7日に「ナンカヌシク(七日節句)」を行いますが、新暦1月7日の七草粥とは行事食が違います。ナンカヌシク(七日節句)では、おめでたいお芋を入れた沖縄風炊き込みご飯「ナージューシー」をいただきます。

②上巳の節句

「上巳の節句(じょうしのせっく)」はお雛様の日、毎年3月3日の行事です。「桃の節句」とも呼ばれますね。女の子の成長を祝う行事として知られているでしょう。

お雛様はもともと身代わり人形の「流し雛」を川に流して厄払いする風習があったため、水とご縁のある二十四節気「雨水」の節気にはいると、お雛様の準備をしてきました。

早めにお雛様を祀り3月3日が過ぎたら早々に片付けることで、早くお嫁に行くとも伝わっています。ただ現代は女の子の健やかな成長を願うお祝い事なので、比較的自由なタイミングで飾る家庭が一般的です。

・お雛様の基礎知識|お雛様はいつから・どんな並べ方で飾る?誰が買うかや処分方法も解説

③端午の節句

「端午の節句(たんごのせっく)」は子どもの日、毎年5月5日に行う行事です。「菖蒲の節句」とも呼ばれますね。女の子の成長を祝うお雛様の対として、男の子の成長を祝う日としても知られています。

鯉のぼりを飾り、金太郎・桃太郎などの強い男の子の人形、兜を飾る風習が有名です。菖蒲の葉は「勝負」に掛けており、夜には菖蒲の葉を入れたお風呂「菖蒲湯」に入る地域もあるでしょう。

④七夕の節句

「七夕の節句(しちせきのせっく)」は7月7日に行う七夕ですね。笹の葉に願い事を書いた短冊を掛けると、その願いが叶うと言われます。

年に一度だけ天の川を渡って会える恋人たち「織姫と彦星伝説」で知られますが、実は中国最古の詩集「詩経」が由来です。

織姫は琴座「ベガ」・彦星は鷲座(牽牛星)「アルタイル」とされ、旧暦7月7日頃に光輝く姿から織姫と彦星伝説が産まれました。

ただ沖縄の旧暦7月7日に行う「タナバタ」は、お盆に向けてご先祖様をご案内する、お墓参り行事です。

⑤重陽の節句

「重陽の節句(ちょうようのせっく)」は9月9日、「菊酒」の名で親しまれています。

全国的な菊酒は日本酒に菊の花を浮かべます。この他にも菊の花を冷酒や焼酎に漬けたり、花びらを蒸して煎じたもので醸造したお酒を「菊酒」とする地域もあるでしょう。

菊の花は古代中国から延命長寿の霊草と伝えられてきました。菊酒は邪気祓い・長寿を祈願する行事です。全国的な菊酒では、秋を楽しむ栗ご飯も行事食です。

沖縄では菊の葉を3枚、泡盛に浮かべていただきます。旧暦9日9日にヒヌカン(火の神)や御仏前に供えて、ウグァン(御願)を行うのが沖縄のチクザキ(菊酒)です。

まとめ:全国の七草粥は、春の七草をいただきます

旧暦1月7日に行う「ナンカヌシク(七日節句)」では、フーチバーなど沖縄野菜を入れた沖縄風炊き込みご飯「ナージューシー」をいただきますよね。

新正月明け新暦1月7日に行う「人日の節句」では、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの春の七草を入れたお粥「七草粥」をいただきます。

また7種の穀物を入れた「七穀粥」をいただく地域もあるでしょう。七穀粥では大麦・粟・ひえ・きび・たかきび・もちきび・大豆など、親しみ深い7種の穀物です。

胃腸に優しい消化の良いお粥で疲れた胃腸を労わり健康を祈願する日なので、食べやすく美味しくいただけるお粥であれば良いでしょう。