「ヒヌカン(火の神)へのお供え物は?」

「ヒヌカン(火の神)へ供えるお線香の本数は?」

「ヒヌカン(火の神)への拝み方、拝み言葉が分からない!」

沖縄では現代もヒヌカン(火の神)信仰が残りますが、拝み方に関する相談も少なくありません。

昔から沖縄でヒヌカン(火の神)を祀る家庭では台所を担う家族が担い手となり、毎月旧暦1日と15日に祈願と感謝のウグァン(御願)を捧げてきました。

本記事を読むことで、毎月旧暦1日・15日に行うヒヌカン(火の神)への拝み方が分かります。ヒヌカン(火の神)へのお供え物、お線香の本数、後半ではヒヌカン(火の神)へ拝む言葉の一例もご紹介しました。

地域や家庭によってもヒヌカン(火の神)への拝み方に違いはありますが、参考のひとつとしてはいかがでしょうか。

そもそも沖縄で「ヒヌカン(火の神)」とは

沖縄では昔から台所にヒヌカン(火の神)を祀ってきました。ヒヌカン(火の神)は祀る家に住む家族を守護する神様です。その家族専用の神様と言っても良いですね。

ヒヌカン(火の神)は台所に祀る風習から、昔は主に台所を担ってきた女性の神様ともされます。母・義母から娘・嫁へと代々継承する神様です。

たたあまり知られていませんが沖縄には各地にヒヌカン(火の神)の祠があり、一から新しく仕立てることができます。

①ヒヌカン(火の神)のご神体

ヒヌカン(火の神)のご神体はウコール(香炉)の灰に宿ります。そのためヒヌカン(火の神)の祭壇はむやみに掃除ができません。掃除をする時には理由を述べてから、手順に沿って行います。

ヒヌカン(火の神)を継承する時にも実家や義実家のウコール(香炉)から、灰をいただいて継承するでしょう。それだけヒヌカン(火の神)の灰は大切に扱われます。

②主にお世話をする家族が触れる

ヒヌカン(火の神)は主に台所を担う家族が一人でお世話をします。かつて家事を担う家族は妻・母親だったので、家の女性が日々ヒヌカン(火の神)のお世話をしてきました。

日ごろからお世話をする者のみがヒヌカン(火の神)に触れることができる、との考え方もあります。それ以外の家族、他人がヒヌカン(火の神)に触れたり、触ることを良しとしません。

③ヒヌカン(火の神)は耳が悪い

ヒヌカン(火の神)は耳が悪いと言われます。そのため沖縄でヒヌカン(火の神)へ拝む時には、大きな声でハッキリと伝えるとされてきました。

沖縄では神様へ祈願することを願い事を立てる「ガンタティー(願立て)」と言います。ヒヌカン(火の神)へモゴモゴとガンタティー(願立て)を行うと、間違えて伝わることがあるので注意をしてください。

④ヒヌカン(火の神)は生活の神様

台所を司るヒヌカン(火の神)は主に家族の穏やかな暮らしを守護します。特に食べる運「クゥエーブン(食べる運)」や家内安全・夫婦和合、家族の健康を守護する神様です。

そのため基本的には日々を家族が健やかに暮らしている日常が続くことに感謝をします。

ただしヒヌカン(火の神)には他の神々様とのネットワーク「繋ぎの役割」があるので、特別の祈願でも相談をすることで適切な神様へ通してくださることがあるでしょう。

⑤悪口は言わない

ヒヌカン(火の神)は耳が悪いことはお伝えしました。そのためヒヌカン(火の神)の前で悪口を言うことは控えます。ヒヌカン(火の神)自身へ向けた悪口と捉えられないためです。

このことからヒヌカン(火の神)への祈願事は、誰かを陥れるものであってはなりません。あくまでも家族や家族に関わる人々の平和と安全な暮らしを軸に祈願をします。

ヒヌカン(火の神)の拝み方:旧暦1日・15日

ヒヌカン(火の神)へ毎月旧暦1日・15日に拝みます。沖縄の御願は太陰暦で行うため、旧暦1日は月が新月・旧暦15日は満月を迎えるタイミングです。

現代では毎日ヒヌカン(火の神)のお世話を行う家も多いでしょう。ただ旧暦1日・15日は白ウブク(白ご飯)3膳を供えて、定期的な祈願を行います。

①旧暦1日「チィタチの拝み」

◇旧暦1日のヒヌカン(火の神)への拝みが「チィタチの拝み」です

陰暦で旧暦1日はお月様の新月です。新月は始まりを表し、ヒヌカン(火の神)を祀る家では新しい祈願事を立てる「ガンタティー(願立て)」を行います。

ヒヌカン(火の神)は台所に鎮座する神様で、その家に住む家族の日々の暮らしを守護する神様です。そのため立身出世や願望成就は少ないでしょう。

クゥエーブン(食べる運)・夫婦和合・家族円満など、変わらずに日々がブジ(無事)に過ぎる穏やかな暮らしを祈願します。クゥエーブン(食べる運)として家計の守護を祈願する人々も多いでしょう。

②旧暦15日「ジューグニチの拝み」

◇旧暦15日のヒヌカン(火の神)への拝みが「ジューグニチの拝み」です

そしてお月様が満月になる旧暦15日には旧暦1日の祈願事が届き、ブジ(無事)に家族が半月を過ごしていることへ感謝を捧げます。

沖縄の御願では農耕儀礼においても「豊作祈願」→「豊作祭」と、祈願と感謝の行事がセットです。そこでヒヌカン(火の神)信仰では家庭平和に関して、この祈願と感謝が永遠に続けられています。

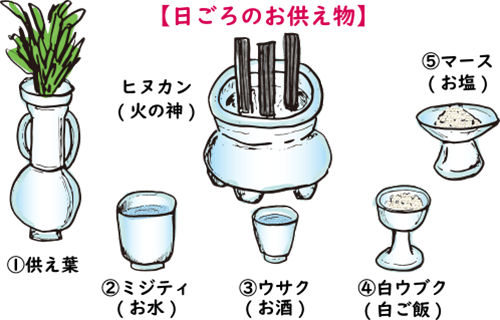

ヒヌカン(火の神)の拝み方:日ごろのお供え物

日々のお勤めで供えるものは、マース(お塩)・ミジトゥ(水)・ウサク(お酒)・白ウブク(白ご飯)です。ただし家や地域によっても風習が異なるでしょう。

ヒヌカン(火の神)を台所に祀った家では、日常的に上記のお供え物を供えます。そして日ごろから清潔に保ち交換することが、ヒヌカン(火の神)のお世話です。

①供え葉

沖縄でヒヌカン(火の神)を仕立てる時にはハナイチ(花立て)に供え葉を差します。ヒヌカン(火の神)へ供える「供え葉」は、お仏壇に供える菊などの仏花ではありません。

クロトンやチャーギなどの神葉です。庭先などで生えている供え葉の他、沖縄の花屋さんやスーパーでは、チャーギやクロトンが一束約200円ほどで販売されているでしょう。

②ミジティ(お水)

旧暦1日・15日のみでも良いですが、ミジティ(お水)は毎日交換する家庭が多いでしょう。特に夏場は水が腐りやすいため日々取り換えると安心です。

ヒヌカン(火の神)へ供えるミジティ(お水)を交換する時は、少なくなった水を継ぎ足すのではなく、全てを捨ててから交換します。

③ウサク(お酒)

家によっても異なりますがウサク(お酒)を日ごろから供えることが多いです。お酒は小さなコップに注ぎ、こちらも全てを捨てて交換します。

沖縄でウサク(お酒)は泡盛が多いです。けれどもお酒を切らした時など、全国的な風習に倣い日本酒などでも良いでしょう。

④白ウブク(白ご飯)

「白ウブク」とは白いご飯、「ウブク」は沖縄の言葉でご飯です。日ごろから供える白ウブク(白ご飯)は1膳で問題はありません。お茶碗で供える家庭もありますが仏飯器はコンパクトに供えやすくおすすめです。

白ウブク(白ご飯)を供える時には基本的に、炊き上がった最初の一杯を感謝を込めて供えましょう。「おかげ様で本日もご飯をいただくことができています」との気持ちを込めて供えます。

⑤マース(お塩)

マース(お塩)は毎回交換する必要はありません。ただマース(お塩)は湿気で固まりやすいので、固まったら交換しましょう。こちらも全てを交換します。

ヒヌカン(火の神)の拝み方:お供え物

ヒヌカン(火の神)へのお供え物は日ごろのお供え物と旧暦1日・15日で少しずつ違います。

また沖縄にはムーチー(鬼餅)やチクザキ(菊酒)など、さまざまな旧暦行事がありますよね。

沖縄でヒヌカン(火の神)を祀る家々にとって、ヒヌカン(火の神)は旧暦行事の日にまずお供え物をして報告をする存在です。

旧暦行事ではそれぞれ行事食を供えます。家庭でいただく行事食をまずヒヌカン(火の神)とへお供えしてから、お仏壇(ご先祖様)へ供える流れが一般的です。

①日ごろのお供え物

②旧暦1日・15日のお供え物

③旧暦行事のお供え物

例えば旧暦12月8日に訪れるムーチー(鬼餅)では、サンニン(月桃)の葉で巻いたムーチー(鬼餅)をいただきますよね。この日は朝にヒヌカン(火の神)とお仏壇に供えます。

①日ごろのお供え物

日ごろのお供え物は前述した通りですね。一般的に沖縄では旧暦1日・15日以外は、旧暦行事でない限りあまりヒヌカン(火の神)の祭壇を触りません。

・供え葉(チャーギ・クロトンなど)

・ミジティ(お水)

・ウサク(お酒)

・マース(お塩)

・白ウブク(白ご飯)…1膳

ただし毎日ヒヌカン(火の神)のお世話をして、日本線香3本分の「サンブンウコー(三本御香)」を供える家もありますね。毎日のお世話はその家によってさまざまです。

②旧暦1日・旧暦15日

日ごろのヒヌカン(火の神)へのお供え物では、白ウブク(白ご飯)を1膳のみ供えますよね。

けれども旧暦1日・15日に行う「チィタチの拝み」「ジューグニチの拝み」では、白ウブク(白ご飯)を3膳供えます。

・供え葉(チャーギ・クロトンなど)

・ミジティ(お水)

・ウサク(お酒)

・マース(お塩)

・白ウブク(白ご飯)…3膳

旧正月など旧暦行事と旧暦1日・15日が重なる時もありますよね。基本的には旧暦行事の日の朝、ヒヌカン(火の神)への拝みを捧げるためウグァン(御願)が重なることは少ないです。ただ何らかの事情で時間まで重なる場合は、旧暦行事・供養行事を優先しても良いでしょう。

③旧暦行事のお供え物

沖縄で旧暦行事がある日は、最初にヒヌカン(火の神)へお供え物を供えてからお仏壇へと移ります。行事食はお皿に盛り付けて供えましょう。お箸を添える必要はありません。

・供え葉(チャーギ・クロトンなど)

・ミジティ(お水)

・ウサク(お酒)

・マース(お塩)

・行事食…1皿

ヒヌカン(火の神)へ行事食を供えたら「本日は〇月〇〇日です」とその日の暦を伝えます。そして旧暦行事があること、ブジ(無事)に旧暦行事を済ませることができるよう、御守護をお願いします。

【番外編】旧暦1日・15日のお仏壇

お仏壇がある家ではヒヌカン(火の神)に続いて、お仏壇にも拝みますね。ヒヌカン(火の神)へ3膳供えた白ウブク(ご飯)ですが、お仏壇には2膳を供えます。

沖縄のお仏壇は先祖代々位牌「トートーメー」を中心にして左右に祀っていくので、中央に置くトートーメーやミジティ(お水)を軸にして、左右対称で2つずつまとめます。

・供え花(菊など)×2立

・ミジティ(お水)×1杯

・ウチャトゥ(お茶)×2膳

・白ウブク(白ご飯)×2膳

日ごろのお仏壇へ供える花は仏花が一般的ですね。ただ四十九日以内の忌中でなければ、基本的に白い花のみにこだわる必要はありません。派手過ぎない3色・5色で調整しても良いでしょう。

ヒヌカン(火の神)への拝み方:お線香

ヒヌカン(火の神)へ供えるお線香は「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」が基本です。沖縄では沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」を供える家庭が多いでしょう。

沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」とは、日本線香6本分が縦に繋がった一枚の板状になったお線香です。でんぷんを原料として作っているので、煙が多く出るものの香りはありません。

100枚100円~200円ほどで販売されるヒラウコー(平御香)も多いため、日々のヒヌカン(火の神)やお仏壇への拝みに適しています。

ただ近年では住まいやヒヌカン(火の神)祭壇の変化から、日本線香を利用する家庭も増えました。今回は日本線香とヒラウコー(平御香)、それぞれのケースで本数を解説しています。

①ジュウゴフンウコー(十五本御香)

「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」は日本線香15本です。日本線香であれば15本、ヒラウコー(平御香=沖縄線香)であれば「タヒラ半(2枚半)」になるでしょう。

ヒラウコー(平御香)は縦半分に割ることができます。半分で日本線香3本分の「半ヒラ」です。

・日本線香…15本、もしくは5本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ半(2枚半)

ヒラウコー(平御香)はでんぷんを原料としていますが、日本線香は香木から作られる香りがあるお線香です。かつての沖縄で日本線香は高級なお線香でした。

沖縄では「カバシウコー(香り御香)」「イップンウコー(一本御香)」と言われ、特に特別な祈願事のある沖縄のウグァン(御願)で用いられています。

②サンブンウコー(三本御香)

日々供えるヒヌカン(火の神)へのお線香は「サンブンウコー(三本御香)」でも構いません。お仏壇へ家長以外のご家族・親族が供えるコーブン(お線香の本数)がサンブンウコー(三本御香)になることと同じですね。

・日本線香…3本、もしくは1本

・ヒラウコー(平御香)…半ヒラ(半分)

ヒラウコー(平御香)を半分に割って供えても良いですが、今では日本線香3本を毎日供える家庭も増えています。

③三位一体

サンブンウコー(三本御香)は日々のヒヌカン(火の神)への拝みばかりではありません。お仏壇へはお客様が供える本数でもあり、この世を創るサンティン(三天)を表します。

・ウティン(御天)

・ジーチ(地)

・リュウグ(竜宮=海)

ジュウゴフンウコー(十五本御香)でもサンティン(三天)を一神として、日本線香5本(15本÷3)のみを供えるケースも増えました。

これは住まいの変化により台所がコンパクトになり、ヒヌカン(火の神)祭壇やウコール(香炉)も小さくなったことから、日本線香15本分を供えることが難しくなった事情もあります。

それでも現代の沖縄では朝が忙しいですよね。最近では半分の長さ、短めの日本線香が販売されています。短めのお線香をを供えることで、忙しい朝にも早く終わるでしょう。

ヒヌカン(火の神)の拝み言葉

沖縄では神様へ拝む言葉を「グイス」と言います。全国的な「祝詞(のりと)」と同じ意味ですね。昔から神様へ仕えるユタ・ノロが唱えてきました。

ただ賛否両論はありますがヒヌカン(火の神)への拝み方が分からないばかりに、神様との繋がりが途絶えるのでは本末転倒ですよね。一般家庭であれば、基本的な内容を押さえながら現代の言葉で伝えても問題はないでしょう。

全国的な神社の祝詞とは違い、沖縄のウグァン(御願)で扱うグイスは沖縄言葉で構成されます。

基本的な内容と儀礼を持ってすれば現代の言葉で日々ヒヌカン(火の神)に話しかけ、悩みを相談することで絆を築くことになるでしょう。

①拝み言葉の構成

ヒヌカン(火の神)は家を守護する神様ですので、ウタキ(御嶽)で拝む時のように住所や干支などの自己紹介を最初に添える必要はありません。

①本日の暦

②お供え物

③感謝

④祈願事

⑤締めの言葉

大まかな流れですが「今日の良き日」とさらに加えたり、気になる事柄(チムカガイ)を相談する日もあるでしょう。

ただしヒヌカン(火の神)を遠くのウタキ(御嶽)と結ぶ「遥拝所(ようはいしょ)」として利用する場合には拝み方も変わります。こちらの拝み方については、下記コラムをご参照ください。

②拝み言葉の一例

「ウートゥートゥー ヒヌカンヌウカミガナシー

(あな尊き ヒヌカンの神様)

チューヤ チィータチヌヒー ディービル。

(今日は1日の日でございます。)

マンヌゥスリカバサウコー、ウブク、ウサギャビーングトゥー、

(香り高いお線香とご飯をお供えしましたので、)

ウキトゥイジュラサー ウタビミスーリー。

(どうぞ受け取ってくださいませ。)

チャー ウマムイジュラスァ アラチ ウタビミスーリー、

(いつもお守りくださいまして、)

マクトゥニ ウシリガフーディービル。

(誠にありがたいことでございます。)

クリカラアトゥンチャァ、

(どうぞこれから後のことも、)

カラタガンジュー ドゥーガンジュー、

(体も丈夫、身も丈夫、)

クェーブー、ミーフー、チュラサカバサ アラチ、

(食べる運、健康運、良いことが現れますよう、)

ウタビミスーリー、ウートゥートゥー。

(お導きください、あな尊き。)」

ヒヌカン(火の神)は慈悲深い神様

かつての沖縄ではヒヌカン(火の神)の拝み方が間違えていたり、怠った時に起きる祟り「ウグァンブスク(御願不足)」を恐れる人もいました。

けれども本来ヒヌカン(火の神)は慈悲深い神様です。家(台所)を担い、家族を案じる主婦(その昔は)を支える守護神でもあります。

・ヒヌカン(火の神)への拝みを怠ると祟りが起きる?

・旧暦行事を全てこなさなければならない?

…などの声があります。

ただ自然神を信仰するアミニズム文化に近い沖縄のウグァン(御願)文化では、台風や津波などの自然災害も含め、あらゆる暮らしのうえでの不幸事と「祟り」と処理してきたきらいもあります。

未来の分からぬ不安のなかヒヌカン(火の神)を迎え入れ毎日手を合わせることは、家族を守る想いを支える一助となってくれるでしょう。

まとめ:ヒヌカン(火の神)は旧暦1日・15日に拝みます

沖縄で台所に祀るヒヌカン(火の神)は、毎月旧暦1日・15日に拝みます。新月にあたる旧暦1日が「チィタチの拝み」・満月にあたる旧暦15日が「ジューグニチの拝み」です。

家を守護するパーソナルな神様であるヒヌカン(火の神)は、いわばその家の執事のような存在で、特に家の妻・母である女性にとっては身近な神様でした。

ヒヌカン(火の神)の拝み方の基本はここでお伝えした通りですが、それぞれの家庭でヒヌカン(火の神)との絆を深めています。そして日ごろから不安や悩み事を相談したり、嬉しい出来事を報告して共有する家もあるでしょう。

ウグァンブスク(御願不足)を恐れる声もありますが、本来神様はこの世において生を全うするために支えてくれる存在です。積極的に絆を深め、神様との穏やかな暮らしを楽しみましょう。

まとめ

旧暦1日15日、日々のヒヌカン(火の神)への拝み方

●ヒヌカン(火の神)へのお供え物

・供え葉(チャーギなど)

・ミジティ(お水)

・ウサク(お酒)

・白ウブク(旧暦1日15日は3膳)

・お塩●お線香の本数

・旧暦1日15日…十五本御香

・毎日…三本御香●拝みのグイス(祝詞)

・本日の日

・お供え物

・感謝

・祈願事

・締めの言葉