「沖縄で旧暦12月24日に行う旧正月の準備とは?」

「ヒヌカン(火の神)をお見送りする年末行事は?」

「上天の拝みってなに?行い方は?」

毎年、沖縄の旧暦12月24日は旧正月へ向けてヒヌカン(火の神)が里帰りをする日です。そこでヒヌカン(火の神)を祀る家では、「上天の拝み」でお見送りをします。

次の旧暦12月24日は2025年1月23日(木)!

本記事を読むことで沖縄の旧暦12月24日(2025年1月23日木曜日)、旧正月に向けて行うヒヌカン(火の神)のお見送り「上天の拝み」のお供えものや行い方、拝み方が分かります。

沖縄で旧暦12月24日に行う3つの儀礼

沖縄の旧暦12月24日は旧正月準備の日、全国的には大掃除を行う「煤払い(すすはらい)」と同じ役割の日です。

沖縄では旧暦12月24日に、家(屋敷)を大掃除して清浄にした後、屋敷の神々様へ感謝を捧げてから、ヒヌカン(火の神)をお見送りします。

なかなか忙しくて大掃除ができない家でも、悪疫・悪霊「ヤナカジ・シタナカジ」を祓いのけ、歓迎しないもの「シジナランム」を追い祓うため、玄関先の掃き掃除だけは必ず行う家庭も多くあるでしょう。

①ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

◇家を守護する屋敷の神々様へ感謝を捧げる儀礼「ウグァン(御願)」です

「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」は大掃除の後、この一年の御守護への感謝を捧げるために家を守る神々様を巡拝するウグァン(御願)です。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で巡拝する屋敷の神々様「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」は6柱、そのうち1柱は4か所を巡るため10か所を巡拝します。

ヒヌカン(火の神)からお仏壇、トイレ、家の敷地四隅と6柱10か所を巡拝しますが、お供えものは基本的に同じなので、ビンシー(瓶子)などに整えてそのまま回ると良いでしょう。

現代の間取りやマンション住宅では、玄関から外に向けて「トゥパシラヌカミ(戸柱の神)」のひと柱のみに拝む方法もあります。

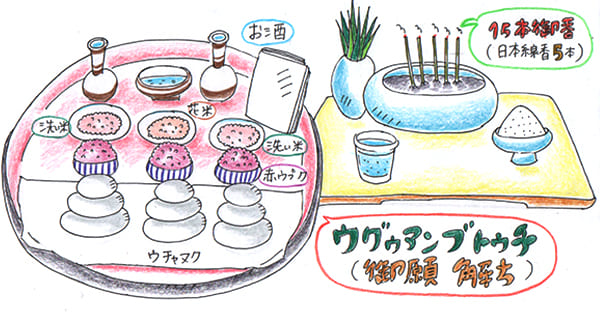

②ウグァンブトゥチ(御願解き)

◇ヒヌカン(火の神)へ立てた、今年の祈願事を請い下げます

「ウグァンブトゥチ(御願解き)」は旧正月に向けて、去る一年でヒヌカン(火の神)へ立てた願い事を一度請い下げるウグァン(御願)です。

ヒヌカン(火の神)は年末年始に天界「ウティン(御天)」へ里帰りをします。ウティン(御天)の神々様へ、守護してきた家での一年の行いを報告するためです。

この時、ヒヌカン(火の神)はその家の良きことも悪しきことも全てを報告します。

祈願事「ウガンタティー(御願立て)」が叶っていれば感謝をして、起きてしまった悪いことに対しては、今後も重ねて起きないよう請い下げましょう。

③上天の拝み

◇里帰りをするヒヌカン(火の神)を見送ります

ヒヌカン(火の神)は毎年旧暦12月24日~翌旧暦1月4日まで、ウティン(御天)へ里帰りをします。そのお見送り儀礼が「上天の拝み」です。

旧暦12月24日中であればいつでも良いのですが、お見送りの前にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)・ウグァンブトゥチ(御願解き)があります。

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)にお線香を焚いて煙を天に昇らせながら、ヒヌカン(火の神)の上天をお見送りしましょう。

旧暦12月24日「上天の拝み」前の大掃除

◇旧暦12月24日は大掃除の日です

旧暦12月24日は家を清浄にしてからウグァン(御願)を行う大掃除「煤払い」の日でもあります。ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行う前に大掃除をしましょう。

神棚やウタナー(御棚)がある家は、最初にキレイに掃除をします。「ウタナー(御棚)」とは遠いご先祖様がカミ(神)になった「祖霊」を祀る沖縄の神棚ですね。

その後で台所・お風呂・トイレなどの水回り、続いて各部屋を掃除する流れが一般的です。旧暦12月24日に先駆けて掃除がしやすいよう、必要のないものは少しずつ処分していくとすっきりするでしょう。

①ウコール(香炉)の灰を掃除する

旧暦12月24日はヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)の灰も掃除できる日です。

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)の灰には、その家の情報が詰まっています。この世に生きる者に「戸籍」がありますよね。

同じようにウコール(香炉)の灰には、その家の者の戸籍や亡くなった人々のあの世の「戸籍」も記録されています。また家で起きたさまざまな出来事も、日々ヒヌカン(火の神)が記録しているのです。

そのためヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)はむやみに掃除してはならないと言われてきました。掃除をする時はヒヌカン(火の神)へその理由を伝え、奥底の灰を残して掃除しなければなりません。

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)の灰は、掃除の手順があります。詳しくは下記コラムをご参照ください。

②煤梵天(すすぼんでん)

旧暦12月24日の大掃除「煤払い」では、「煤梵天(すすぼんてん)」と呼ばれるホウキやハタキを使って掃除をする家も多くありました。

「煤梵天」は竹竿に笹の葉やホウキの先が付いた形です。仏壇や仏具・神棚など、水拭きができない祭祀用具を掃除することが多いため、埃を払う掃除「煤払い」が主に行われていたためでしょう。

この煤梵天は「掃男(はたきおとこ)」などとも呼ばれ、年末に祭祀用具を掃除した神聖なものとしてしめ飾りなどと一緒に処分してきた地域もあるようです。

現代も漆塗りの仏壇などは水拭きを避けるため、ホウキやハタキを使い埃を払った後、乾拭きをして仕上げましょう。仏壇は上から順番に埃をはたくと掃除がしやすいです。

③煤払いの行事食

旧暦12月24日の上天の拝みでは、ヒヌカン(火の神)へ赤ウブクを3膳供えます。「赤ウブク」とは赤いご飯ですよね。

着色料で赤く染めても良いですが、この他にも黒米を混ぜたり赤飯を炊いて供える家庭も多く、小豆飯を行事食としていただく家庭も少なくありません。

全国的にも新暦12月13日に行う煤払い行事では、大掃除の後に邪気を祓う小豆を炊いた小豆飯やお団子を神棚に供える風習がありました。

旧暦12月24日「上天の拝み」はいつ行う?

◇午前中、もしくは午前中と夕方に分ける家庭も多いです

沖縄では旧暦12月24日が旧正月に向けたウグァン(御願)の日とされる地域が多いものの、時間まで正確には決められていません。

一般的には大掃除から初めて、午前中に済ませてしまう家庭が多いでしょう。ただ3つのウグァン(御願)があり一連のウグァン(御願)が長いため、午前中と夕方に分ける家も多いでしょう。

①午前中に全て行う

午前中に煤払い(大掃除)、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)、ウグァンブトゥチ(御願解き)、そして上天の拝みまでの全てのウグァン(御願)を済ませる家は少なくありません。

この場合は煤払い(大掃除)を簡単に済ませることができるよう、前日・前々日に大きな掃除を済ませておくと進めやすいです。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、特にヒヌカン(火の神)祭壇・仏壇・水回り・玄関回りを丁寧に掃除します。当日は邪気を祓う気持ちで玄関の埃を掃き出すくらいにしておくと良いでしょう。

②午前と午後に分ける

旧暦12月24日のウグァン(御願)を午前と午後に分ける場合、午前中にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)、午後にヒヌカン(火の神)へのウグァン(御願)を行う流れが一般的でしょう。

これはウグァンブトゥチ(御願解き)・上天の拝みは続けて行うウグァン(御願)で、お供え物もそのままだからです。

【午前中】

・煤払い(大掃除)

・ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

【夕方】

・ウグァンブトゥチ(御願解き)

・上天の拝み

旧暦12月24日は午前中にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を済ませた後、夕方までヒヌカン(い火の神)とともに過ごして、日が暮れる夕方近くにお見送りをする家が多くあります。

沖縄の旧暦12月24日:上天の拝みのお供えもの

◇ヒヌカン(火の神)はミハナ(御花)と赤ウブク(赤飯)を供えます

沖縄の旧暦12月24日に行う一連の年末行事のなかでも、ウグァンブトゥチ(御願解き)と上天の拝みは、続けて行われる儀式です。

お供えもの「ウサギムン」も改めて供えることなく、そのまま続けます。上記ウグァンブトゥチ(御願解き)のイラストを参考に揃えてみてください。

①ウサク(お酒)

旧暦12月24日、上天の拝みで供えるウサク(お酒)を供える時には、とっくり(徳利)を左右対称に一対の2本を供えます。その中央におちょこに注いだウサク(お酒)を供えましょう。

全国的には神聖なお酒「清酒」として日本酒を供えますよね。沖縄でも日本酒を供えて問題はありませんが、沖縄では泡盛を供えることが多いです。

②ミハナ(御花)

「ミハナ(御花)」とはお米です。神様へ供えるお米は五穀豊穣を表すご馳走である同時に、穢れのない神聖な存在としても供えます。

ヒヌカン(火の神)のお見送り「上天の拝み」では、水で7回すすいだお米「アライミハナ(洗い花)」と、そのままのお米「カラミハナ(渇き花)」を供えましょう。

アライミハナ(洗い花)は左右一対で2皿を小皿に持って供えます。その中央にカラミハナ(乾き花)を1皿供えてください。

ヒヌカン(火の神)に向かって奥側にウサク(お酒)、その手前にミハナ(御花)を供えます。

③ウチャヌク

ウチャヌクは沖縄の言葉で「お茶の子」です。全国的に「お茶の子」は、お茶とともに添えるちょっとしたお茶脇のお菓子などを差します。

ただヒヌカン(火の神)のお供え物で「ウチャヌク(お茶の子)」は、おもちを3段重ねにしたお供えものです。ウグァンブトゥチ(御願解き)・上天の拝みでは3組供えます。

ウチャヌク(お茶の子)をはじめとして、沖縄で供える「おもち」はもち粉を水で溶いたタネで作った白もちです。旧正月近くになるとお供え用にスーパーで陳列されていますね。

近年では白もちを重ねたウチャヌク(お茶の子)の他にも、美味しくいただけるターナファンクルーなど、沖縄のお菓子で作られたウチャヌク(お茶の子)も販売されるようになりました。

④赤ウブク(赤飯)

赤ウブク(赤飯)は赤いご飯です。お供え物としては赤飯である必要はなく、黒米・古米で色付けされた赤ウブク、赤い着色料を使用した赤ウブクもあるでしょう。

上天の拝みでは赤ウブク(赤飯)を3膳供えます。仏飯器だとバランス良く供えることができるのでおすすめです。

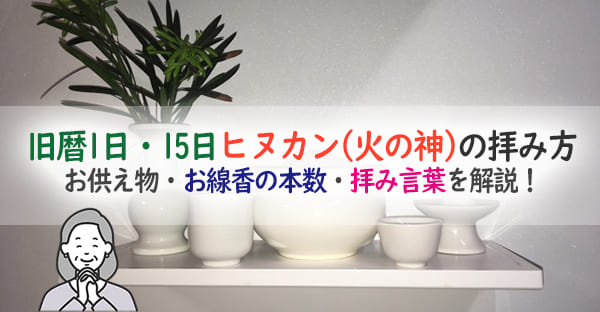

⑤日々のお供えもの

以上が旧暦12月24日に行うウグァンブトゥチ(御願解き)・上天の拝みでヒヌカン(火の神)へ供えるお供えものですが、日ごろから供えているお供え物も整えましょう。

家庭によっても異なりますが、一般的にヒヌカン(火の神)には、マース(お塩)・ミジティ(お水)・供え葉(チャーギ、クロトンなど)を供えます。

お塩は固まっていたら交換し、ミジティ(お水)も全てを捨てて交換し、供え葉は枯れていたら新しいものへ入れ替えましょう。ハナタチ(花立)の水も腐らないよう交換してください。

⑥お線香

旧暦12月24日に行うヒヌカン(火の神)へのウグァン(御願)では、基本的にお線香の本数は「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」です。「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」とは日本線香15本分を差します。

日本線香なら15本、板状の沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ではタヒラ半(2枚と半分)になりますが、近年ではコンパクトなヒヌカン(火の神)祭壇やウコール(香炉)も多いでしょう。

この場合にはコンパクトなウコール(香炉)が割れることのないよう、また火の用心の観点も踏まえて、日本線香5本のみ供える家も増えました。

ただ上天の拝みでは、階段のようにお線香を供える風習もあります。お線香の供え方については後ほど詳しく解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

⑦シルカビ(白紙)

「シルカビ(白紙)」を供えて、旧暦12月24日のウグァン(御願)を済ませる家もあります。「シルカビ(白紙)」は神様への税金です。

習字の半紙を四つ切りにして、さらに二つ折りにしたものがシルカビ(白紙)で、神様への税金なのでご先祖様には供えません。

ウグァンブトゥチ(御願解き)や上天の拝みでは、ウグァン(御願)の後にシルカビを焚くこともあります。ただ現代では集合住宅が増えたため、火の用心の観点からシルカビを焚くことを控える家も増えました。

判断は家によってさまざまです。シルカビ(白紙)の作り方など、詳しくは下記コラムも併せてご参照ください。

・沖縄の旧盆で焚く「ウチカビ」とは?いつ焚くの?沖縄線香ヒラウコーやシルカビも解説!

旧暦12月24日に使用する「ビンシー(瓶子)」とは?

沖縄のウグァン(御願)では、お供え物の解説で「ビンシー(瓶子)」をよく聞きますね。「ビンシー(瓶子)」とは、ウグァン(御願)のお供えものや呪具を入れる木箱です。ウタキ(御嶽)への拝みなど、特に屋外のウグァン(御願)で便利です。

基本的に祖霊神(ご先祖様)ではなく、ヒヌカン(火の神様)やウタキ(御嶽)など神様への拝みで用いるよう、お供えスペースが調整されています。

ただし糸満など一部地域では神様へ供えるためのビンシー(瓶子)の他にも、先祖供養で使用するビンシー(瓶子)を用意する家も見受けることができるでしょう。例えばシーミー(清明祭)・お彼岸などで用いられます。

①ビンシー(瓶子)は必ず必要?

地域や家によってビンシー(瓶子)は「あの世の実印」と呼ぶ家もあるでしょう。けれども実はビンシー(瓶子)の歴史はそれほど長くはありません。

ビンシー(瓶子)がなくてもお盆やタッパーに揃えてお供えをしても問題はありません。お供えもの専用のお盆を準備する家庭もあります。

②ビンシー(瓶子)の一段目に入れるもの

ビンシー(瓶子)の上代は6つのの均等なスペースに分かれています。それぞれのスペースにお供え物を整えることで、そのままヒヌカン(火の神)に供えることができて便利です。

一般的な沖縄のウグァン(御願)では、ヒヌカン(火の神)側3つのスペースにウサク(お酒)を供えます。両脇にとっくり(徳利)を対で2本・中央におちょこに注いだウサク(お酒)を供える配膳が多いです。

手前3つのスペースにはミハナ(御花)です。地域や家によっても異なりますが、一般的には中央にカラミハナ(乾き花)、その両脇にアライミハナ(洗い花)を供えます。

③ビンシー(瓶子)の二段目に入れるもの

ビンシー(瓶子)の二段目に引き出しがあるので、ウグァン(御願)で使用するお線香、シルカビ(白紙)などを多めに入れておくと何かと便利です。

地域や家によってはシルカビ(白紙)ではなく、神様への税金として十円玉3個の「クバンチン」を供えることもあります。

上天の拝み①ジュウゴフンウコー(十五本御香)

◇上天の拝みは、基本的にジュウゴフンウコー(十五本御香)です

沖縄の旧暦12月24日「上天の拝み」では、基本的にはジュウゴフンウコー(十五本御香)を供えて構いません。

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・日本線香…15本、もしくは5本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ半(2枚と半分)

ジュウゴフンウコー(十五本御香)は、日本線香15本分、6本分を一枚板にしている沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」では、2枚と半分です。

ジュウゴフンウコーの簡略化

ただ近年はコンパクトなヒヌカン(火の神)ステージの登場に伴い、ウコール(香炉)もコンパクトになりました。たくさんのお線香を供えると器が割れてしまうケースも多いです。

香木から作られた日本線香は、その香りから「カバシウコー(香り御香)」と呼ばれ、かつては高級なお供え物として扱われてきました。

そこで「ウティン(御天)・ジーチ(地)・リュウグ(龍宮)」の三神を「三位一体」としてひと柱と捉え、供えるお線香を本来の1/3のみ供える考え方もあります。

コンパクトなウコール(香炉)で日本線香を供える場合、15本×1/3=5本分を供えても良いでしょう。

上天の拝み:お線香の階段

旧暦12月24日にヒヌカン(火の神)をお見送りする「上天の拝み」では、ヒヌカン(火の神)がウティン(御天)へと昇る後押しができるよう、お線香の階段を作る家もあります。

お線香を順番に供えて階段に見立てる方法です。沖縄線香ヒラウコー(平御香)を半分ずつに割って順番に供え、階段を作ります。

「段々に煙が昇ることでヒヌカン(火の神様)の上天を助ける」など、さまざまな言い伝えがあるでしょう。

①ヒラウコー(平御香)を半分に分ける

沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」は縦半分に割り、日本線香の3本ずつに該当するように分けます。これを7組準備します。

このヒラウコー(平御香)を順番に手早く供えることで階段になるでしょう。日本線香でも同じです。3本分を7組準備しましょう。

②お線香の階段を作る

ヒラウコー(平御香)は半ヒラ(半分)、日本線香なら3本分に火を灯します。そしてウコール(香炉)の左端から順番に7組を供えていきましょう。

日本線香3本はひと束にまとめて、手早く左端から供えていくことがポイントです。ゆっくりと供えると、最初のお線香が燃え尽きて階段にならないのでご注意ください。

③お迎えの時には反対です

ヒヌカン(火の神)のお見送り「上天の拝み」でお線香の階段を作った家では、お迎えの「下天の拝み」でもお線香の階段を作ってお迎えをしましょう。

「下天の拝み」は一般的に旧暦1月4日に行います。

上天の拝みではヒヌカン(火の神)がウティン(御天)へ昇るよう、左端からお線香を供えて階段を作りましたよね。下天の拝みではその反対です。

下天の拝みでは、ヒヌカン(火の神)がこの世に降り立ちやすいよう、お線香は右端から供えてお迎えをしましょう。

沖縄旧暦12月24日:「上天の拝み」拝み言葉

◇上天の拝みは今年の悪いことは報告されぬようにお願いします

沖縄の旧暦行事ではその昔、祭祀を司るユタやノロを中心に沖縄言葉を用いたグイス(祝詞)を用いてウグァン(御願)を行ってきました。

ただ沖縄のグイス(祝詞)は、沖縄言葉であることも多いです。

それでも神に仕えたノロやユタであれば正しいグイス(祝詞)が必要かもしれませんが、一般家庭では昔から、その時代の言葉で拝まれています。

①今日の暦

最初に今日の日が旧暦12月24日であることをお伝えします。神様の世界に時間はないとされますので、今日の暦を伝えることでウグァン(御願)の目的を伝えることができるでしょう。

ただ旧暦12月24日は、上天の拝みの前にいくつかのウグァン(御願)を済ませています。特に直前に行われる「ウグァンブトゥチ(御願解き)」で暦をお伝えしているため、暦を伝えずにそのまま上天の拝みへと続く家も多いでしょう。

②悪いご報告を控える

ヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)の灰に残される、その家の情報・記録を日々更新しています。ウティン(御天)へ里帰りをするヒヌカン(火の神)は、この記録をウティン(御天)の神様へご報告する役目です。

そこで上天の拝みでは良きことのみをご報告して悪いことは報告されませんよう、ヒヌカン(火の神)へ改めてお願いします。

③この一年の感謝

上天の拝みでヒヌカン(火の神)はウティン(御天)へ里帰りをするため、この日が年末でお会いする最後の日ですよね。

ヒヌカン(火の神)には、この一年家族の御守護をいただいたことに感謝の言葉を伝えます。そして家族みな、幸せに過ごしたことをご報告ください。

④果報をお願いする

ウティン(御天)へ里帰りをするヒヌカン(火の神)へ、お帰りの時にはお土産とともに降ろしてくださいますよう、お願いをしても問題はありません。

「果報」とは果実のように実りのある良き知らせ、良いことです。新しい年には、この家に住む家族がクェーブー(食べる運)・フクトゥク(福徳)に恵まれますよう、お土産をお願いします。

⑤今後の御守護

最後に今後も引き続き、変わらぬご縁と御守護をいただくことができるよう、今後の御守護を依頼します。

特にヒヌカン(火の神)は、その家の穏やかな暮らしを守護する神様です。そのため家族の健康、夫婦安泰、家族が安定して食事にありつけて幸せに暮らすことができるよう、御守護とお見守りを祈願します。

旧暦12月24日:上天の拝みの一例

沖縄のウグァン(御願)では、一般的にあらゆる旧暦行事で「ウートゥートゥー、ヒヌカンヌウカミガナシー」から始めます。

「ウートゥートゥー、ヒヌカンヌウカミガナシー」は「あな尊き、ヒヌカンの神様よ」の意味で「ガナシー」は相手を敬う敬語です。

ウグァンブトゥチ(御願解き)のウグァン(御願)を終えたらお供えものもそのまま、流れる形で上天の拝みに入ります。

「上天の拝み」拝み言葉の一例

「ウートゥートゥー ヒヌカンヌウカミガナシー

(あな尊き ヒヌカン様)、

今日の良き日、12月24日でございます。

どうぞヒヌカン様にはウティン(御天)へ戻られ、願い下げられた、悪いこと・穢れことは、ご報告くださいませんように。

家庭円満・夫婦和合・親子和合・家内安泰で、健康に幸せに過ごしましたことをご報告ください。

またお戻りになる日は、クェーブー(食べる運)・フクトゥク(福徳)をともに降ろして下さり、家族みな健康で幸せに暮らせますよう、御守護くださいますように。

ウートゥートゥー(あな尊い)。」

まとめ:沖縄で旧暦12月24日は上天の拝みです

沖縄の旧暦12月24日、2025年1月23日(木)は旧正月に向けて行う年末行事「上天の拝み」を行います。直前の「ウグァンブトゥチ(御願解き)」に続き、ウティン(御天)へ帰るヒヌカン(火の神)をお見送りするウグァン(御願)です。

また現代の沖縄では旧正月の年末行事をきっかけに、灰を購入して全く新しく一からヒヌカン(火の神)を仕立てる人も見受けるようになりました。

日々ヒヌカン(火の神様)へ拝むことで、子どもも大人も「無条件に愛されている」「見守られているから大丈夫」など、根拠なき確信も生まれるとされます。

あまり深く考えずに、家族でちょっとしたイベントを楽しむつもりで、ヒヌカン(火の神)へ拝んでみるのも良いかもしれません。

まとめ

旧暦12月24日「上天の拝み」

●旧暦12月24日

・2025年1月23日(木)●ヒヌカン(火の神)のお見送り

・ウグァンブトゥチ(御願解き)の後

・お供えものもまま初めて良い●お線香

①ジュウゴフンウコー

(十五本御香)②お線香の階段

・左から右へ3本1組

・7組を消えない内に供える