「ヒヌカン(火の神)の始め方は?」

「実家や義実家にヒヌカン(火の神)がないけど祀りたい」

「ヒヌカン(火の神)を継承すると、家の悪しき事柄も引き継ぐのでは?」

「ヒヌカン(火の神)」は台所に祀られる、その家を守るパーソナルな神様です。近年では不安定な家計「クゥエーブン(食べる運)」を御守護いただくため、ヒヌカン(火の神)を祀りたいとの相談が増えました。

沖縄でヒヌカン(火の神)の始め方は、実家・義実家のヒヌカン(火の神)から灰をいただきますよね。代々継承する神様とされますが、そればかりではありません。

本記事を読むことでヒヌカン(火の神)の始め方、迎え方が分かります。ヒヌカン(火の神)を引き継ぐ方法・最初から仕立てる方法、2つの方法をご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。

そもそも「ヒヌカン(火の神)」とは

◇「ヒヌカン(火の神)」とは、家を守護する神様です

「ヒヌカン(火の神)」は家庭の台所に祀られる、その家に住む家族を守護するパーソナルな存在です。主に台所を担う家庭の女性がヒヌカン(火の神)のお世話をしてきました。

ヒヌカン(火の神)はウコール(灰)に宿っているとされますよね。結婚などで女性が新しい家庭を作る時、実家や義実家のヒヌカン(火の神)から灰をもらって代々継承しています。

けれども一時期、沖縄ではヒヌカン(火の神)のお世話が大変だとして継承する女性が少なくなり、現代ではヒヌカン(火の神)を祀る家も少なくなっています。

①ヒヌカン(火の神)のウグァンブスク(御願不足)

◇ヒヌカン(火の神)のお世話が足りないからと祟ることはありません

沖縄でヒヌカン(火の神)の継承が一時期途絶えるようになった背景には、民間信仰による恐れがあります。

沖縄では祖霊信仰・ヒヌカン(火の神)信仰があり、人々は祖霊神・神様へ祈願する拝み事「ウグァン(御願)」を行ってきました。

ヒヌカン(火の神)を祀ると毎月旧暦1日・15日や旧暦行事ごとのウグァン(御願)を行わなければならないとして、日々ヒヌカン(火の神)のお世話をしてきた歴史があります。

そしてヒヌカン(火の神)のお世話ができないと「ウグァンブスク(御願不足)」による祟りが起きる、と継承を拒む女性も増えました。

けれども家を守護する神様が、その家を祟ることはありません。

②ヒヌカン(火の神)は継承しなくても始められる

◇ヒヌカン(火の神)は継承のみが始め方ではありません

そして時が経ち、再び現在の沖縄では「ヒヌカン(火の神)を始めたいけれど、実家や義実家でヒヌカンを祀っていない」との相談が増えてきました。

今では「実家・義実家にヒヌカン(火の神)を祀っていないと、家庭に新しく迎え入れることができない」と考える人も多いですが、自分が元祖として一から仕立てることができます。

また昔から「ヒヌカン(火の神)は女性がお世話をするもの、他の家族は触ってはいけない」とも言われてきましたが、それは女性が主婦として家を守ってきた時代です。

現代では台所に立ち家族のお世話をする人が、主にヒヌカン(火の神)を祀っても問題はありません。家族の一人が主体となって、ヒヌカン(火の神)のお世話を行うことが大切です。

ヒヌカン(火の神)の始め方①容器を揃える

◇ヒヌカン(火の神)の容器は、白い陶器でなくても構いません

ヒヌカン(火の神)は実家や義実家からウコール(香炉)の灰をいただく方法、そしてムチスク(宗家)やヒヌカン(火の神)の御嶽(ウタキ)で拝み、神様を迎え入れる方法があります。

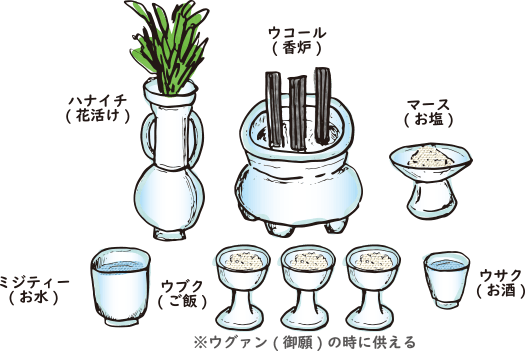

ただ、いずれにしてもヒヌカン(火の神)を始めるにはステージ(祭壇)やウコール(香炉)、マース(お塩)やミジティー(お水)を供える器を揃える必要があります。

①ヒヌカン(火の神)は白くなくても良い

◇ヒヌカン(火の神)の器は専用のものを用意します

現代の沖縄ではホームセンターやスーパーでヒヌカン(火の神)の容器を販売しています。一般的にヒヌカン(火の神)用に市販されている容器は白い陶器ですよね。

ヒヌカン(火の神)の容器が白い陶器で揃えられたのは神道の影響でしょう。自然神を信仰する沖縄の民間信仰は神道にも似ています。穢れのない白い器は神様へのお供え物に使いますよね。

けれども実際に昔から祀られる沖縄の家庭で見るヒヌカン(火の神)では、扱う容器も家庭によってさまざまです。やちむんのおちょこをヒヌカン(火の神)の仏飯として使う家庭も多くありました。

ヒヌカン(火の神)の容器で大切なことは、ヒヌカン(火の神)専用のものを扱うことです。家族の食事で扱う食器と並行してはなりません。

②ヒヌカン(火の神)の容器を用意しよう!

ヒヌカン(火の神)は台所を担う家族が主にお世話をしますから、担当する家族が日々ウグァン(御願)を行うにあたり親しみやすい、愛着の湧くものを選びましょう。

長くお世話をするようになると、自然と日々の悩みも相談するようになります。これからヒヌカン(火の神)は大切なパートナーになることもイメージして、下記の容器をそれぞれ選んでください。

・ウコール(香炉)

・灰

・塩台

・水の器

・お酒の器

・花活け

・ステージ(祭壇)

・ご飯膳(3膳分)

台所の片隅に祀るためコンパクトな容器が良いですね。煤が出るのでウコール(香炉)は大きめを用意すると便利です。近年ではスタイリッシュでコンパクトな手元供養の仏壇仏具を、ヒヌカン(火の神)の容器に利用する家庭が増えました。

気に入った容器を選ぶことでヒヌカンにも個性が生まれ、自分だけのパーソナルな守護神として、より愛着が湧いてきます。そしてこの親しみや愛着が、自然とヒヌカンとの絆へと変化するでしょう。

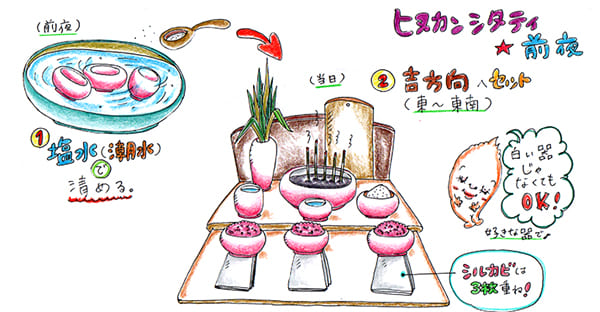

③ヒヌカン(火の神)の容器を浄化

◇ヒヌカン(火の神)の容器は、潮水(塩水)に浸けて浄化します

仕立てる前日にヒヌカン(火の神)の容器を、ひと晩だけ潮水に一晩浸けましょう。海から海水を汲んできたらバケツやボウルに張って、3~4時間以上浸けます。

海の水「潮水」が理想的ですが、現代では水に塩を入れた「塩水」に一晩浸ける家庭も増えました。塩水を作る場合は、水を張った器に茶さじ3杯ほどの塩を混ぜるのみです。

ひと晩潮水に浸したヒヌカン(火の神)の容器は、しっかりと乾かしましょう。

④ヒヌカン(火の神)の容器をセットする

しっかりと乾かしたヒヌカン(火の神)の容器は、ステージ(祭壇)の上にセットします。ウブク(白ご飯)用の容器も用意しましたが、最初は基本的な5つのみで問題はありません。

ヒヌカン(火の神)の容器をセットするにあたり、チャーギ・クロトンなどの供え葉、ウサク(お酒)も準備をしておきましょう。お酒は泡盛・日本酒のいずれかが多いです。

マース(お塩)も供えますが、実家・義実家からヒヌカン(火の神)継承する始め方では、迎え入れる時に少しのマース(お塩)をいただくため、その分も考慮して準備をしましょう。ウコール(香炉)の灰も新しいものが必要です。

ヒヌカン(火の神)のステージ(祭壇)の置き場所は、ウコール(香炉)の顔が吉方向(東~東南方面)が良いとされます。ただし必ずではありませんので、祀りやすい場所を探します。

ヒヌカン(火の神)の2つの始め方

◇ヒヌカン(火の神)は継承する方法、元祖として迎え入れる始め方の2通りがあります

ただし実家・義実家にヒヌカン(火の神)がなくても、祖父母の家にヒヌカン(火の神)があれば、祖父母からヒヌカン(火の神)を継承しても問題はありません。

実家・義実家を超えてご先祖様を祀る「ムチスク(宗家)」のウコール(香炉)から、ヒヌカン(火の神)の灰をいただくこともできるためです。

①「ムチスク(宗家)」とは?

「ムチスク(宗家)」は沖縄で先祖代々位牌「トートーメー」を祀り、お墓の墓主となっている本家ですね。「ムートゥーヤー」「ウフヤー(大家)」など、さまざまな呼び方があります。

ムチスク(宗家)からヒヌカン(火の神)の灰をいただく方法も、基本的に実家・義実家から継承する方法と手順は同じです。ここでは継承する方法・元祖として迎え入れる方法の2通りをご紹介します。

ヒヌカン(火の神)を継承する始め方

実家・義実家からヒヌカン(火の神)の灰を継承する場合、実家や義実家のヒヌカン(火の神)へ供えるお供え物を準備します。

その前に自宅のヒヌカン(火の神)のステージ(祭壇)を整え、朝から継承の儀式を行いに行くことをご報告しましょう。

①自宅のヒヌカン(火の神)を整える

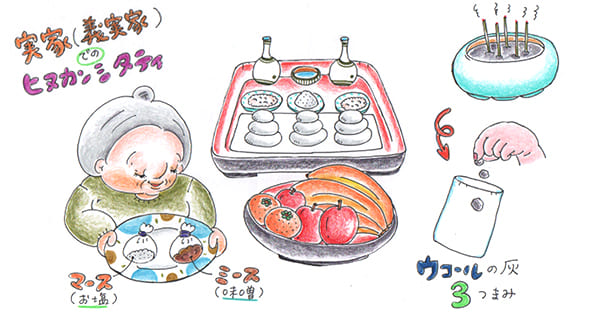

自宅のヒヌカン(火の神)は上記のイラストを参考にステージ(祭壇)に並べましょう。ヒヌカン(火の神)を迎え入れることを沖縄では「ヒヌカンしたティー(ヒヌカン仕立て)」と言います。

ヒヌカンシタティー(ヒヌカン仕立て)の儀式では、赤いご飯「赤ウブク」を仏飯器に3膳を供えてください。

赤ウブクは白ご飯に食べられる赤い染料を加えても、赤飯など赤いご飯を用意しても、どちらでも構いません。

| <自宅のヒヌカン(火の神)> | |

| ・ウコール(香炉) | …灰を入れる |

| ・ハナイチ(花活け) | …供え葉を生ける |

| ・ウサク(お酒) | …お酒を注ぐ |

| ・塩台 | …マース(お塩)を盛る |

| ・ミジティー(お水) | …ミジティー(お水)を注ぐ |

| ・赤ウブク(赤いご飯) | …3膳 |

| ・シルカビ(白紙) | …3枚重ね×3組 |

| ※上記イラストを参照のうえ、揃えてください。 | |

ミジティー(お水)は「ワカミジ(若水)」と呼ばれる、朝一番に汲んだお水が理想的です。シルカビ(白紙)は習字の半紙を四つ切りにした後、さらに2つ折りにしたものですね。

ヒヌカンシタティー(ヒヌカン仕立て)では、3枚1組にしたものを供えます。シルカビ(白紙)の作り方について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・沖縄の旧盆で焚く「ウチカビ」とは?いつ焚くの?沖縄線香ヒラウコーやシルカビも解説!

②ヒヌカン(火の神)へご報告

以上のお供え物を整えた後お線香を供えて、本日実家・義実家からヒヌカン(火の神)の灰をいただきに行くことをご報告します。

この際に供えるお線香の本数は「ジュウゴフンウコー(十五本)」です。

| <お線香の本数> | |

| 【ジュウゴフンウコー(十五本御香)】 | |

| ・日本線香 | …15本もしくは5本 |

| ・ヒラウコー(沖縄線香) | …タヒラ半(2枚と半分) |

「ヒラウコー(平御香)」は日本線香6本分が1枚にくっついた板状のお線香ですね。沖縄独自のお線香で、でんぷんが原料となるため香りはありません。

現代ではウコール(香炉)の大きさや、ヒラウコー(平御香)は煤が出やすいことから日本線香5本分を供える家庭が増えています。お線香を供えたら下記のようにご報告をしてください。

無事に分けていただけますよう、お見守りください。」

出発のウグァン(御願)を終えたら実家や義実家へ向かいます。その前に実家や義実家へ行く前には、それぞれのお供え物を準備しましょう!

③実家・義実家のヒヌカン(火の神)へのお供え物

◇実家・義理実家へのお供え物はビンシー(瓶子)を利用すると便利です

実家・義実家にはウチャヌク(お茶の子)・ミハナ(御花)を持参します。ウチャヌク(お茶の子)はもち粉で作った白もちを3段重ねた、沖縄では定番のお供え物です。

ミハナ(御花)はお米となり、ヒヌカンシタティー(ヒヌカン仕立て)ではお米を7回すすいだ「アライミハナ(洗い御花)」も1皿準備します。

| <実家・義実家へのお供え物> | |

| 【ジュウゴフンウコー(十五本御香)】 | |

| ・ウサク (お酒) | …左右にとっくり、中央のおちょこ |

| ・カラミハナ (お米) | …2皿 |

| ・アライミハナ (7回すすいだお米) | …1皿 |

| ・ウチャヌク (3段重ねのおもち) | …3組 (下に白紙を敷く) |

| ・ナイムン (果物盛り合わせ) | …バナナ・りんご・みかん |

| ※上記イラストを参照のうえ、揃えてください。 | |

お盆にお供え物を整える場合、ウサク(お酒)は中央におちょこ・左右にとっくりを1対で整えます。アライミハナ(御花)は中央、その左右にカラミハナ(お米)を1対です。

果物の盛り合わせはバナナが父性、りんごが母性、みかんが子孫繁栄を意味します。お盆はビンシー(瓶子)に揃えると持ち運びがしやすいでしょう。

ただ、必ず必要な訳ではありません。お盆に揃える家も多いですしタッパーにお供え物を並べても問題はないのです。

また実家・義実家からはマース(お塩)・ウコール(香炉)の灰・ミース(味噌)を持ち帰ります。ビニール袋なども一緒に盛っていくと便利でしょう。

④お線香を供える

お線香は日本線香15本分の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」です。ビンシー(瓶子)にお供え物を持って行った場合は、下の引き出しにはお線香も収納できます。

| <お線香の本数> | |

| 【ジュウゴフンウコー(十五本御香)】 | |

| ・日本線香 | …15本もしくは5本 |

| ・ヒラウコー(沖縄線香) | …タヒラ半(2枚と半分) |

実家・義実家でお供え物を供えたら、お線香を供えて「灰分け」と呼ばれる儀礼へと進みます。

⑤灰分け

実家・義実家のヒヌカン(火の神)へジュウゴフンウコー(十五本御香)を供えた後、ヒヌカン(火の神)へウグァン(御願)を行い、灰を分けていただく儀礼が「灰分け」です。

新しい家庭が健やかに守護されますよう、下記のようにヒヌカン(火の神)へ祈願します。

「新しい家にヒヌカンを仕立てましたので、和合いただきまして、永代まで家をお守りくださいますように。家族をお見守りくださり、繁栄・繁盛させていただきますように。

ウートゥートゥー。

(あな尊い)」

家庭のヒヌカンの引き継ぎ儀礼では、必ずしも一言一句を同じ言葉で伝える必要はありません。

⑥灰をいただく

ウグァン(御願)の後、実家・義実家のヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)から、灰をいただきましょう。ウコール(香炉)の灰は3本の指で、3回の灰をつまんで取り分けます。取り分けた灰は、事前に準備した袋に移してください。

ヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)の灰の底に宿っています。そのため茶さじで底から3回の灰を分けることもあるでしょう。

ちなみに「実家と義実家の両方からヒヌカン(火の神)を継承したい」との相談もあります。両家から灰をいただき、自宅の新しいヒヌカンの灰に混ぜることも可能です。

⑦マース(お塩)・ミース(味噌)をいただく

最後に実家・義実家からマース(塩)・ミース(味噌)を少しずついただきます。

ヒヌカン(火の神)は、その家に住む家族を守護する神様です。特に台所に祀る神様なので、家族のクゥエーブン(食べる運)を担います。

マース(お塩)とミース(味噌)はその昔から、美味しい食事をいただく上で欠かすことができません。「お塩を欠かしてはいけないよ」と教えられてきた人もいるでしょう。

実家・義実家のマース(お塩)・ミース(味噌)をいただくことで、ヒヌカン(火の神)とともに台所の味を継承する意味も含まれています。

⑧自宅のヒヌカン(火の神)に灰を入れる

実家・義実家から持ち帰ったヒヌカン(火の神)の灰は、自宅のヒヌカンのウコール(香炉)へ入れます。この時、一緒に持ち帰ったマース(お塩)・ミハナ(御花)も、ヒヌカン(火の神)の灰に混ぜてください。

⑨実家・義実家のお供え物を供える

最初に供えた赤ウブク3膳は引き下げ、シルカビ3組のみを残します。続いて実家・義実家のヒヌカン(火の神)へ供えたお供え物を、同じように整えましょう。

| <実家・義実家と同じお供え物を供える> | |

| ・ウサク (お酒) | …左右にとっくり、中央のおちょこ |

| ・カラミハナ (お米) | …2皿 |

| ・アライミハナ (7回すすいだお米) | …1皿 |

| ・ウチャヌク (3段重ねのおもち) | …3組 (下に白紙を敷く) |

| ・ナイムン (果物盛り合わせ) | …バナナ・りんご・みかん |

実家・義実家と同じお供え物を自宅に帰ってから同じように供えることからも、ビンシー(瓶子)は便利なアイテムでしょう。そのまま開いて自宅のヒヌカン(火の神)に供えれば良いだけです。

⑩お線香を供える

自宅に帰ってから供えるお線香も、同じく「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」となります。日本線香であれば、15本もしくは5本、沖縄線香ヒラウコー(平御香)ならタヒラ半(2枚と半分)ですね。

⑪迎え入れのウグァン(御願)

「迎え入れのウグァン(御願)」を行い、ヒヌカン(火の神)へ来ていただいたことへの感謝をお伝えします。自分なりの言葉でお伝えすれば問題はありませんが、大まかに下記のような拝みを捧げると良いでしょう。

「ウートゥートゥー ヒヌカンガナシー。

(あな尊き、ヒヌカン様)よくお越しくださりありがとうございました。

屋敷の神々様とともに和合し、ともにこの家と家族を末永くお守りくださいませ。

繁栄・繁盛させてくださいますように。」

これから、この家庭で主にヒヌカン(火の神)を担う者として自己紹介をしても良いでしょう。家族の紹介をする家庭もありますし、基本的なウグァン(御願)以外は自由です。

ただしヒヌカン(火の神)はヒヌカンシタティ(ヒヌカン仕立て)の儀礼に限らず、人の悪口はご法度とされますのでご注意ください。

⑫マース(塩)・ミース(味噌)を供える

最後に実家・義実家から持ち帰ったマース(塩)、ミース(味噌)を供えます。

マース(塩)・ミース(味噌)をお供えしたら家族で手を合わせ、「これから新しい生活が始まります。どうぞ末永くお見守りください。」と伝えて終わりです。

ムチスク(宗家)からヒヌカン(火の神)を継承する場合でも、基本的な手順は同じように進めます。

ヒヌカン(火の神)の元祖となる始め方

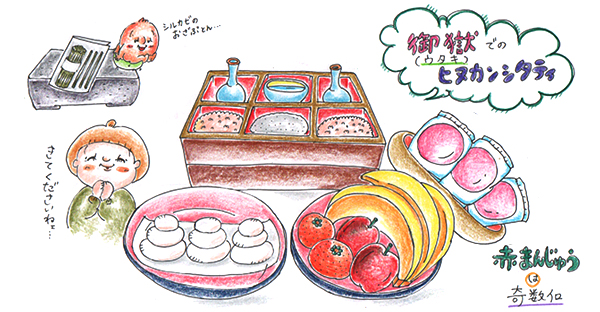

ヒヌカン(火の神)の元祖となる始め方では、集落のウタキ(御嶽)やウガンジュ(拝所)、ガー(井戸や水場)へ参拝をしてヒヌカン(火の神)へ来ていただきます。

集落にヒヌカン(火の神)のウタキ(御嶽)がいらっしゃる集落も多いでしょう。以下「ウタキ(御嶽)」で統一します。

実家・義実家のヒヌカン(火の神)へ供えたお供え物と同じものを、集落のウタキ(御嶽)やウガンジュ(拝所)・ガー(井戸や水場)で供える流れです。

①ウタキ(御嶽)のお供え物を準備する

ビンシー(瓶子)を利用すると便利ですが必ずではありません。

ウタキ(御嶽)ではお線香も供えますのでビンシー(瓶子)に揃える場合は、引き出しにお線香・シルカビ(白紙)も準備して行きましょう。

またビンシー(瓶子)以外にお盆でナイムン(果物の盛り合わせ)なども準備します。お盆に揃えるお供え物は地域によっても違いがありますので、地域に併せて揃えましょう。

| <ウタキ(御嶽)のお供え物> | |

| 【ビンシー(瓶子)】 | |

| ・ウサク (お酒) | …左右にとっくり、中央のおちょこ |

| ・カラミハナ (お米) | …2皿 |

| ・アライミハナ (7回すすいだお米) | …1皿 |

| 【お盆】 | |

| ・ウチャヌク (3段重ねのおもち) | …3組 (下に白紙を敷く) |

| ・ナイムン (果物盛り合わせ) | …バナナ・りんご・みかん |

| ・赤まんじゅう | …3個 (もしくは奇数個) |

| ※上記イラストを参照のうえ、揃えてください。 | |

地域で違うお供え物の一例では、アライミハナ(洗い米)は入らないなどです。アライミハナ(洗い米)は神様ではなく、ご先祖様へ供えるとする地域もありますね。

アライミハナ(洗い米)の代わりにマース(お塩)を供える、「クバンチン」と呼ばれる十円玉・五円玉を3枚供える地域などがあります。

②朝:自宅のヒヌカン(火の神)へのお供え物

ヒヌカンシタティ(ヒヌカン仕立て)の朝、自宅のヒヌカン(火の神)へご報告します。ヒヌカン(火の神)にはウサク(お酒)・ミジティー(お水)・赤ウブク(赤いご飯)を3膳を供えてから拝み始めます。

・ウサク(お酒)

・ミジティー(お水)

・赤ウブク(赤いご飯)

・マース(お塩)

・供え葉(チャーギ・クロトンなど)

ヒヌカンシタティ(ヒヌカン仕立て)の司祭者は、これから主にヒヌカン(火の神)のお世話をする者、かつては家庭の妻・母でした。

ただ全員でウタキ(御嶽)を訪れても問題はないでしょう。家族全員でウグァン(御願)に伺っても供えるお線香は一度で問題ありません。

③朝:ヒヌカン(火の神)へのご報告

朝、ヒヌカン(火の神)へのご報告で供えるお線香は「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」、日本線香では15本もしくは5本、沖縄線香ヒラウコー(平御香)ならタヒラ半(2枚と半分)ですね。

「ウートゥートゥー ヒヌカンガナシー、

(あな尊き ヒヌカンの神様)これから〇〇と〇〇、○○を廻りご報告し、ヒヌカン様へ来ていただきます。

無事に済ませますよう、お見守りくださいますように。

ウートゥートゥー。

(尊い)」

「〇〇と〇〇」は本日巡拝するウタキ(御嶽)の名称です。ウタキ(御嶽)へ行く前に家庭でヒヌカン(火の神)へご報告することで、ウタキ(御嶽)の神様と御縁を繋いでくれます。

先にヒヌカン(火の神)が伝えてくれるので、スムーズにウタキ(御嶽)までたどり着いたり、祈願事が届きやすくなるでしょう。

④ウタキ(御嶽)へ行く

ヒヌカン(火の神)を始めるにあたり、家を守護していただくのは集落の神様です。全国的にも集落の神様は「氏神様」と呼ばれ尊ばれています。

遠方の神様仏様へウグァン(御願)へ行くこともありますが、まずは地域のウタキ(御嶽)から神様を迎えましょう。

ヒヌカン(火の神)は、遠方のウタキ(御嶽)・神様仏様と繋がるための拝所「遥拝所(ようはいじょ)」でもあります。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンを遠くの御嶽(うたき)と繋ぐ方法☆遥拝所としての役割とは

⑤ヒジュルウコー(冷たい線香)を供える

ウコール(香炉)の灰はないので、ヒジュルウコー(冷たい御香)を供えてください。「ヒジュルウコー(冷たい線香)」とは、火を灯さないお線香です。

ウタキ(御嶽)にはお線香を供える石台「イビ」が置いてあることが多いです。この上にヒジュルウコー(冷たい線香)をジュウゴフンウコー(十五本御香)供えます。

| <お線香の本数> | |

| 【ジュウゴフンウコー(十五本御香)】 | |

| ・日本線香 | …15本もしくは5本 |

| ・ヒラウコー(沖縄線香) | …タヒラ半(2枚と半分) |

集落や家によってはジュウニフンウコー(十二本御香)の場合もあるでしょう。ジュウニフンウコー(十二本御香)は日本線香12本分、もしくは4本、沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ではタヒラ(2枚)です。

⑥ウタキ(御嶽)へのご報告

ジュウゴフンウコー(十五本御香)をヒジュルウコー(冷たい線香)で供えたら、集落のウタキ(御嶽)では下記の内容をご報告します。

・家の住所

・家族の氏名

・家族の干支

・家族の誕生日

以上のご報告をして家に来ていただくようお伝えしてください。引っ越してきてから初めてウタキ(御嶽)を訪れたのであれば、この集落へ来たいきさつなども伝えると良いでしょう。

⑦迎え入れのウグァン(御願)

ウタキ(御嶽)での「迎え入れのウグァン(御願)」では、家までご案内する旨をお伝えします。家に来ていただくウグァン(御願)の言葉は、基本的に実家・義実家からヒヌカン(火の神)を迎え入れる時と同じです。

「ウートゥートゥー ヒヌカンガナシー

(あな尊き ヒヌカンの神様)新しい家にヒヌカンを仕立てましたので、和合いただきまして、永代まで家をお守りくださいませ。

家族をお見守りくださり、繁栄・繁盛させていただきますように。」

ヒジュルウコー(冷たい線香)はウタキ(御嶽)でのウグァン(御願)の後、自宅まで持ち帰ります。昔はお線香の火を半分まで付けましたが、火の用心の観点からヒジュルウコー(冷たい線香)を扱うようになりました。

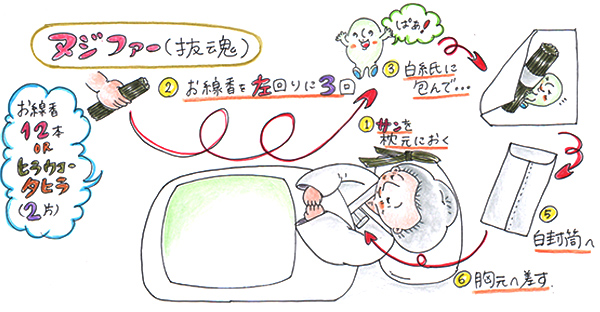

⑧ヒジュルウコー(冷たい線香)を持ち帰る

迎え入れのウグァン(御願)の最後に、ウタキ(御嶽)の神様にはヒジュルウコー(冷たい線香)に移っていただくよう、下記のようにお声がけをしてください。

以上のお伺いを立てた後、ヒジュルウコー(冷たい御香)は、習字の半紙に包んでから白い厚手の封筒に納めます。白い封筒に納めたまま、ヒヌカン(火の神)を担う家族が自宅まで持ち帰る流れです。

⑨自宅のヒヌカン(火の神)へ移っていただく

ヒジュルウコー(冷たい線香)を自宅に持ち帰ったら、用意をしていたヒヌカン(火の神)のステージ(祭壇)にあるウコール(香炉)に移っていただきます。

ヒヌカン(火の神)は灰に宿るので、ヒジュルウコー(冷たい線香)に火を灯してウコール(香炉)に供えれば移ってくださいます。

自宅のヒヌカン(火の神)でのウグァン(御願)にあたり、下記のお供え物を整えてください。

| <自宅のヒヌカン(火の神)> | |

| 【基本のお供え物】 | ・ミジトゥ(お水) ・ウサク(お酒) ・マース(お塩) ・供え葉(チャーギ・クロトン) |

| 【シルカビ】 | ・シルカビ(白紙)×3セット ※ウブク(ご飯)はなし |

| 【ウタキ(御嶽)で供えたもの】 | ・ウサク(お酒) ・ミハナ(御花)…2皿 ・マース(お塩) ・ウチャヌク(お茶の子)…3組 (白紙を敷いて供える) |

| ※上記イラストを参照のうえ、揃えてください。 | |

ナイムン(果物の盛り合わせ)や赤まんじゅうも供える家庭もありますが、供えない家庭も多いです。

ウタキ(御嶽)で供えたお供え物「ウサギムン」はビンシー(瓶子)に入っているならば、そのまま差し出して問題ありません。

⑩自宅での迎え入れのウグァン(御願)

お供え物を整えた後、ヒヌカン(火の神)のお迎え入れのウグァン(御願)です。

家族が揃ったら、今後ヒヌカン(火の神)を主に担う家族を中心に行います。かつては家の妻・母が中心になって行ってきました。

・玄関の扉を開ける

・ヒジュルウコー(冷たい線香)に火を灯す

・ウコール(香炉)に供える

この時点で玄関の扉を開ける家が多いですが、ウグァン(御願)を済ませた後に扉を開けてヒヌカン(火の神)を迎え入れる流れもあります。どちらでも問題はありません。

⑪自宅へヒヌカン(火の神)の迎え入れ

ウタキ(御嶽)でもご報告をしていますが、自宅のウコール(香炉)でも家族の紹介をして迎え入れのウグァン(御願)へと移ります。

・家の住所

・家族の氏名

・家族構成(世帯主・妻・長男など)

・家族の干支

・家族の誕生日

迎え入れのウグァン(御願)の言葉「グイス(祝詞)」は、実家・義実家からの継承の時と同じです。ヒヌカン(火の神)へ来ていただいたことへの感謝を伝え、今後の末永き守護を祈願します。

「ウートゥートゥー ヒヌカンガナシー。

(あな尊き、ヒヌカン様)よくお越しくださりありがとうございました。

屋敷の神々様とともに和合し、ともにこの家と家族を末永くお守りくださいませ。

繁栄・繁盛させてくださいますように。」

今後、ヒヌカン(火の神)は自分の代だけではなく、子々孫々と受け継がれる家の守護神となってくれるでしょう。取り分け家の台所を担う妻・母などの家族にとって、日々の心配事・悩み事に寄り添ってくださる心強い存在です。

⑫ウタキ(御嶽)のお供え物を灰に混ぜる

ウタキ(御嶽)に供えたお供え物も自宅に持ち帰り、自宅のヒヌカン(火の神)に祀るウコール(香炉)の灰に混ぜます。

ウタキ(御嶽)に供えたお供え物はマース(お塩)とミハナ(御花)ですね。親指・人差し指・中指の3つの指でつまみ、3回ウコール(香炉)の灰へくべましょう。

⑬残りのお供え物を玄関へ移動

ウタキ(御嶽)で供えていた残りのお供え物は、お盆に乗せたまま玄関へ移動します。ウサク(お酒)とウチャヌク(お茶の子)が3組です。

⑭迎えの準備ができたことを報告

「これでヒヌカン(火の神)をお迎えする準備ができました。どうぞお入りください。」

ウタキ(御嶽)で供えたヒジュルウコー(冷たい線香)を通して、ヒヌカン(火の神)に移ってくださり、マース(お塩)やミハナ(御花)を灰に混ぜることで、より太く繋いでいただきます。

最初から玄関の扉を開ける家もありますし、ウグァン(御願)を済ませた後に扉を開ける家もあるので、自分達に合った方法を選んでください。

まとめ:ヒヌカン(火の神)はウタキ(御嶽)から迎えることもできます

今回はヒヌカン(火の神)の2通りの始め方をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。

本来ヒヌカン(火の神)は母・義母から娘・嫁へと、女性の間で代々継承されてきました。けれども最近は、そもそも実家や義実家にヒヌカンを祀っていない、移住者がヒヌカンを始めたい、などの相談が増えています。

・実家や義実家の悪しき事柄まで引き継ぎたくない

・移住者でヒヌカンを引き継ぐ家がない

「ヒヌカン(火の神)を始める必要がないのでは?」の声もあるでしょう。けれども現代は家計・家族の不安から拠り所を求める人が増えています。ヒヌカン(火の神)は家を守る最高位の神様です。

沖縄ではヒヌカン(火の神)は慈悲深く家を守ります。またヒヌカン(火の神)は耳が悪いとされるため祈願事は大きな声で伝えましょう。この機会にヒヌカン(火の神)を迎えれ入れてみてはいかがでしょうか。

・【沖縄のヒヌカン】家の守護神ヒヌカンが持つ5つの役割。日々のお世話やタブー3つの知識

まとめ

ヒヌカン(火の神)を迎える方法

①ヒヌカン(火の神)の準備

・潮水で清める

・良く乾かす②ヒヌカン(火の神)の継承

・実家(義実家)へのお供え物を準備

・実家(義実家)でヒヌカンの灰を3つまみいただく

・実家(義実家)で味噌と塩を少しずついただく

・自宅のヒヌカンの香炉に灰と塩・米を混ぜる

・拝んだ後、持ち帰った味噌と塩を供える③実家(義実家)以外の方法

・ムチスク(宗家)からいただく

・集落のウタキ(御嶽)からいただく④ヒヌカンシタティ

(ヒヌカン仕立て)

・朝の報告

・ウタキ(御嶽)を廻る

・ヒジュルウコー(冷たい線香)に移っていただく

・帰宅後の自宅のウグァン(御願)

・ヒジュルウコー(冷たい線香)に火を付ける

・ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)に供える

・ウタキ(御嶽)で供えたマース(お塩)・ミハナ(御花)を灰に混ぜる

・ウサク(お酒)・ウチャヌク(お茶の子)を玄関に移す

・玄関でお迎え入れをする