・沖縄の旧暦行事「ウマチー(御祭)」とは?

・ウマチー(御祭)はどのように行うの?

・家計安泰や成長を願うウマチーの拝み方は?

沖縄のウマチー(御祭)は、麦や稲の豊作祈願となる農耕儀礼です。

沖縄では琉球王朝時代から重要な儀礼として続いてきたものの、近代になると稲作が衰退するとともに、集落行事としてのウマチー(御祭)も廃れていました。

けれども近年では、それぞれの家庭で行う収入安泰祈願として定着しつつあります。

本記事を読むことで、沖縄の旧暦行事「ウマチー(御祭)」とはなにか?

行う事柄や、収入安泰祈願の拝み方、お供え物などが分かります。

沖縄の「ウマチー(御祭)」とは

◇沖縄のウマチー(御祭)とは、豊作祈願の農耕儀礼です

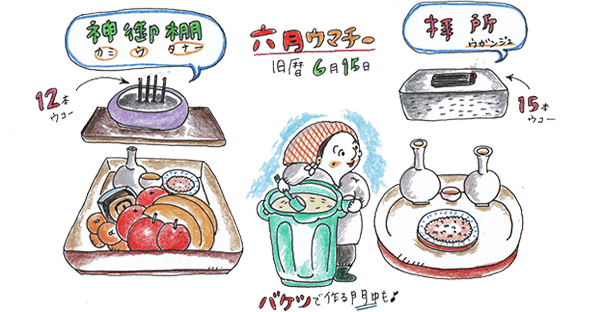

沖縄の旧暦行事「ウマチー(御祭)」は、毎年旧暦2月・3月・4月・6月と、年に4回行わる農耕儀礼の祭祀となり、続く6月・8月には「カシチー(強飯)」があります。

近年の沖縄では五穀豊穣を願うことから、「クゥエーブン(食べる運)=家計安泰」として、家族単位で行うウマチー(御祭)も増えました。

| <沖縄の農耕儀礼:ウマチー(御祭)> | ||

| [ウマチーの種類] | [役割] | [日にち] |

| ①二月御祭 (ニングァチウマチー) | ・麦穂祭 (麦の豊作祈願) | ・旧暦2月15日 ・2024年3月24日(日) |

| ②三月御祭 (サングァチウマチー) | ・麦大祭 (麦の収穫祭) | ・旧暦3月15日 ・2024年4月23日(火) |

| ③五月御祭 (グングァチウマチー) | ・稲穂祭 (稲の豊作祈願) | ・旧暦5月15日 ・2024年6月20日(木) |

| ④六月御祭 (ルクグァチウマチー) | ・稲大祭 (稲の収穫祭) | ・旧暦6月15日 ・2024年7月20日(土) |

| ⑤六月強飯 (ルクグァチカシチー) | ・米の豊作祈願 | ・旧暦6月24日・25日 ・2024年7月29日(月)・30日(火) |

| ⑥八月強飯 (ハチグァチカシチー) | ・米の収穫祭 | ・旧暦8月9日~11日 ・2024年9月11日(水)~13日(金) |

なかでも沖縄で旧暦5月5日のグングァチウマチーは、稲の豊作祈願のため重要な役割を果たしてきました。

農耕が盛んだった頃には初穂を供えてきましたが、現在ではヒヌカンやお仏壇へお米を供え、集落のウガンジュ(拝所)などへ家族で参拝する家庭が多いです。

伝統的な沖縄ウマチー(御祭)

◇沖縄のウマチー(御祭)は、琉球王朝が主導する大きな年中儀礼でした

かつては琉球王朝が主導する重要な儀礼でしたので、琉球王朝に仕える神女「ノロ」を司祭としています。

●白装束のノロが乗った馬を先頭に、神女達が集落のウガンジュ(拝所)を巡拝します。

…また、この時代の人々はウマチー(御祭)まで身を慎む、物忌みも行われてきました。

1713年の琉球國由来記によると、かつては5月の吉日に一斉に行われたようです。

この期間、人々は3日間も仕事を休んでいたとも記されています。

現代における沖縄のウマチー(御祭)

◇現代、沖縄のウマチー(御祭)は、集落・門中・家庭行事に分かれます

琉球王朝の終焉と農耕の衰退とともに、すっかり見なくなった沖縄のウマチー(御祭)ですが、集落や門中単位のウマチー(御祭)もあるでしょう。

①集落

②門中

③家庭

集落単位では沖縄のウマチー(御祭)・カシチー(強飯)いずれかの暦に合わせて、奉納行事として大綱引きや沖縄すもう「角力大会」を開催する集落もありました。

またお米を挽いた「ミキ(神酒)」を振る舞う集落や門中などもあります。

①集落で行う沖縄のウマチー(御祭)

現代、沖縄のウマチー(御祭)には集落単位で行う地域もありますが、集落中で列をなして練り歩くことはなく、奉納行事が一般的です。

門中で行うウマチー(御祭)は、カミ(祖霊)を祀るカミウタナー(神御棚)へお供えをしますが、集落で行うウマチーは集落の神社などのウガンジュ(拝所)に鎮座される氏神様へ、麦穂で醸した飲み物「ウンサク(神酒)」もしくは「ミキ(神酒)」と、お米「ミハナ(御花)」を供えます。

●奉納行事

・大綱引き

・角力大会(沖縄すもう)

●御願

・ウガンジュ(拝所)で拝む

・ウンサク(神酒)、ミハナ(御花)を供える

・ノロやユタによる御願

前述したように集落で行う沖縄のウマチー(御祭)は、全てのウマチー(御祭)やカシチー(強飯)行事のいずれかの日程で開催されるものがほとんどです。

行事の終盤に、勝った人々などで地域のウガンジュ(拝所)へ行き、地域のノロやユタとともに拝むなどをします。

また、今も残るノロやユタのなかには、集落行事がない地域でも、個人で集落の御嶽(うたき)やウガンジュ(拝所)を巡拝する人々もいるでしょう。

「ウンサク(神酒)」とは

◇かつては成熟した麦や稲の穂を醸した、ミキ(神酒)でした

「ウンサク」とは、ミキ(神酒)の一種です。

かつては三月御祭(サングァチウマチー)や六月御祭(ルクグァチウマチー)で、成熟しきった麦や稲の穂を醸して作ったものでした。

そのため沖縄のミキ(神酒)と、全国的な神様へ供えるお酒は違います。

| <ミキ(神酒)とお酒の違い> | |

| [お酒の種類] | [役割] |

| ①ウグシー(御五水) | ・神様へ供えるお酒 |

| ②神酒(ミキ) | ・農耕儀礼で供える |

現代のウンサク(神酒)は、挽いた米に砂糖を加え、水をたっぷり加えて炊いたり、ご飯に麦粉や水を加えてすり潰した(ミキサーなど)もので、お酒ではありません。

ちなみに、さらに昔は「口噛み酒(くちかみざけ)」でした。

お米を噛んで壺に溜めて発酵させるもので、大人気だったアニメ映画「君の名は」にも出てきています。

②門中で行う沖縄のウマチー(御祭)

◇門中墓やカミウタナー(神御棚)へお参りをします

大きな門中など、今もウマチー(御祭)の風習が残る門中もありますが、その内容は門中や地域によりさまざまです。

ただ、一般的に門中単位のウマチー(御祭)は、お墓参りや仏壇拝みを行います。

仏壇拝みでは、門中の本家「ムートゥーヤー(宗家)」に祀られる、古いカミ(祖霊神)へ、ウンサク(神酒)やミハナ(御米)、果物の盛り合わせや菓子の盛り合わせを供えて拝む家が多いでしょう。

| <集落と門中のウマチー(御祭)の違い> | |

| [単位] | [拝み処] |

| ①集落 | ・集落のウガンジュ(拝所) ・集落のウフガー(産井戸) |

| ②門中 | ・門中墓(お墓参り) ・仏壇(トートーメー) |

このように集落単位で行う沖縄のウマチー(御祭)は、氏神様へ祈願しますが、門中単位で行う沖縄のウマチー(御祭)での拝み先は、祖神(祖霊、カミ)です。

門中でも大きな門中になると、集落行事に近いものになるため、お墓参りに訪れた門中の人々へ、その年の世話役「アタリ」がウンサク(神酒)を振る舞う様子を見受けます。

門中で行う沖縄のウマチー(御祭)の一例

◇門中で行う沖縄のウマチー(御祭)には、シジウガミ(筋拝み)などがあります

沖縄で門中単位のウマチー(御祭)がある場合、父方の血筋で拝むため、夫婦であっても実家方で参加する家が多いでしょう。

この父方の血族による拝みを「シジウガミ(筋拝み)」と言い、父方血族で拝むため、夫婦であればそれぞれ、父方の血筋で参加します。

| <門中で行う沖縄のウマチー(御祭)の一例> | |

| ①シジウガミ(筋拝み) | ・父方の血筋で行う (夫婦はそれぞれ別に参加) |

| ②門中にウクディー(神女)がいる | ・ウクディー(神女)が司祭者 ・ムートゥーヤー(本家)に集まる ・午後から拝む |

| ③ナカジン(中陣)で拝む | ※ウトゥーシバ(お通し場)とする |

| [拝む順番] | ・ジーチ(土地神) ・ミジガミ(水神=井戸の神) ・ご先祖様 ・ウミキー神(兄弟神) ・ウミナイ神(姉妹神) |

「ナカジン(中陣)」とは、昔の沖縄の家で玄関から門の間辺りに位置する、家の敷地の中央にあたり、神々様を繋ぐ「ナカジンヌカミ(中陣の神)」がいらっしゃいます。

門中が午前中からゆるゆると集まると、お素麺などの食事をいただき(ムートゥーヤーは軽飯を振る舞い)、少し落ち着いた午後2時~3時頃に始めることが多い傾向です。

ウマチー(御祭)のハチウガミ(初拝み)

◇ご先祖様へ赤ちゃんを紹介します

沖縄では見えぬ世界において、この世に生を授かるとこの世の世界に籍を入れ(見えぬ世界で)、人が亡くなるとあの世の世界に籍を入れる、と言う考え方があります。

沖縄のウマチー(御祭)では、その一年に産まれた赤ちゃんを地域のウガンジュ(拝所)や祖神へ紹介し、この世に籍を入れていただく風習もありました。

これを沖縄ではウマチー(御祭)のハチウガミ(初拝み)と言います。

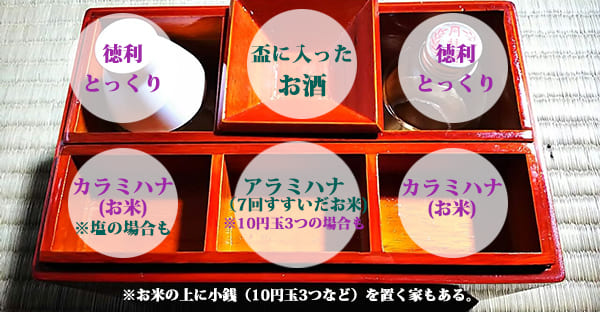

家庭や門中で、屋外のウガンジュ(拝所)やウタキ(御嶽)へ拝む時には、一般的に泡盛や日本酒などのお酒「ウグシー(御酒)」とミハナ(御花)を供えますが、この他にも、十円玉3枚や塩を供えるなど、地域や家によっても少しずつ違うでしょう。

ハチウガミ(初拝み)で供えるウグシー(御酒)は、「ウマリウグシー(生まれ御酒)」と呼ばれます。

①いただいたご祝儀を供える

②「ウマリウグシー(生まれ御酒)」を供える

沖縄のウマチー(御祭)で集まった人々でお酒や飲み物、御馳走を酌み交わし、お互いに楽しく宴会を催しながら、ハチウガミ(初拝み)があれば祝い、子どもを囲んで楽しく過ごします。

沖縄のウマチー(御祭)の費用

◇門中行事ではウサカティ(御酒手)を利用します

ちなみに沖縄のウマチー(御祭)を行う際の費用は、集落行事であれば自治会費から、門中行事であればウサカティ(御酒手)を利用します。

ウサカティ(御酒手)は、沖縄のウマチー(御祭)における模合(もあい)のようなもので、約500円~1,000円/一回のウマチー(御祭)ほどが一般的です。

沖縄ウマチー(御祭)で供える「ミハナ(御花)」とは

◇「ミハナ(御花)」とは神様へ供えたお米です

神様へ供えたお米「ハナグミ(花米)」を、呪力のあるお米として「ミハナ(御花)」と言います。

| <ハナグミ(花米)とは> ●炊いていないお米のこと | |

| [供える場所] | ・集落のウガンジュ(拝所) ・ムートゥーヤー(宗家)の神棚 …など |

| [供え方] | ・お皿に乗せて供える |

| [伝わる事柄] | ・セジ(霊力)を持つ (呪力を持つ) |

このミハナ(御花)は拝みの後、お供えを降ろす「ウサンデー」となりますが、このミハナ(御花)にはセジ(霊力)がある(呪力がある)とも信じられてきました。

ミハナ(御花)を持ち帰る

◇ミハナ(御花)は持ち帰り、力をいただきます

沖縄ではウマチー(御祭)に参加できなかった人々へ、供えたミハナ(御花)を手土産に持ち帰る習慣があります。

①ミハナ(御花)をひとつまみする

②祈願事を唱える

③頭のつむじに乗せる

…など

セジ(霊力)を授かると言うことは、例えばふと思ったことを実行することで、停滞していた物事が進んだり、悩み事の解消、願い事が叶うなどの力を差します。

・健康になる

・食べる運が付く(家計の安泰)

・父筋のご先祖様(シジ)からのセジ(霊力)を授かる

いただいた家族は、遠方に住む子どもや孫に手紙などでひとつまみのミハナ(御花)を贈る方も多いでしょう。

・沖縄のウマチー・カシチーとは?2024年はいつ行うの?家計安泰!お供え物や拝み言葉

家庭で行う沖縄のウマチー(御祭)

◇近年は家計安泰を祈願する家庭が増えています

沖縄のウマチー(御祭)は二月が麦穂祭り、三月が麦大祭(収穫祭)、五月は稲穂祭、六月が稲大祭(収穫祭)なので、いずれも農耕儀礼における稲麦の収穫祭です。

そのため琉球王朝が終わり、農耕が衰退していくに比例して、沖縄では一時期ウマチー(御祭)もすっかり廃れていましたが、最近では「収穫祈願=収入祈願」として、家族単位でそれぞれ沖縄のウマチー(御祭)を行う人々が現れてきました。

| <家庭で行う沖縄のウマチー(御祭)> | |

| ①供え物を供える | ●ヒヌカンと仏壇 ・ミハナ(御花) ・ウサク(神酒) |

| ②クェーブン(食べる運)を祈願 | ・家計安泰 ・収入向上 |

| ③産土神に祈願 | ・集落のウガンジュ(拝所) |

| ④金銭の神様に祈願 | ・世持神社(奥武山公園内) ・弁財天(七福神) |

このように集落のウガンジュ(拝所)へ参拝しなくても、ヒヌカンなどを通してミハナ(お米)を供え拝むことはできます。

コロナ禍以降になると、家庭で毎日の家計安泰を祈願する方法としても、ヒヌカンを仕立てる家族が増えました。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

まとめ:現代、沖縄のウマチー(御祭)は家計安泰祈願が多いです

農耕が盛んだった琉球王朝時代に重視された、沖縄のウマチー(御祭)は、農耕衰退とともに廃れつつありました。

けれども近年、特にコロナ禍以降は「収穫=収入」として、家計安泰の祈願をする家庭が増えています。

世持神社や弁財天が祀られた神社(天久宮など)を参拝し、巡る一年のクゥエーブン(食べる運)を祈願したり、家庭でヒヌカン(火の神)やお仏壇へお米やおにぎりを供え、拝むこともあるでしょう。

沖縄のウマチー(御祭)祈願は、毎日の生活の不安を払拭し、明日へと向かう糧として、祈願をする日になっています。