沖縄には、火を大切にする独自の行事が数多く残されています。そのひとつが旧暦10月に行われる「カママーイ(竈巡り)」です。

かつて竈(かまど)は家族の命を支える火の源であり、同時に火災の危険とも隣り合わせでした。カママーイは、火の神への感謝と火の用心を祈るとともに、地域や家庭の安全を願う大切な行事として受け継がれてきました。

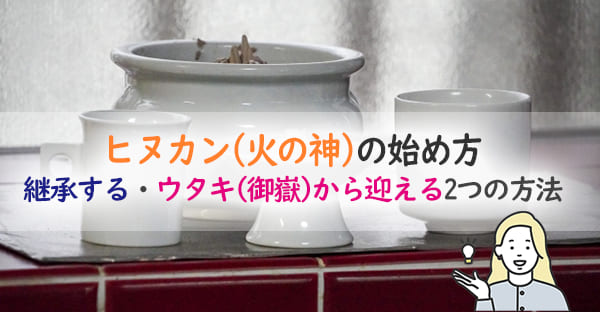

現代では竈のある暮らしは少なくなりましたが、ヒヌカン(火の神様)や香炉を通して祈りを捧げる風習は続いています。本記事では、沖縄の伝統行事カママーイの意味や歴史、地域ごとの特徴、そして現代における祀り方について解説します。

カママーイとは?

旧暦10月1日に行う「竈巡り」の意味

カママーイとは、旧暦10月1日に行われる沖縄の伝統行事で、日本語にすると「竈巡り」を意味します。

かつての沖縄では、家の中心には竈(かまど)があり、食事を作る火を守る場所として生活に欠かせない存在でした。竈は家族の命をつなぐと同時に、火災の原因ともなり得るため、常に火の管理が重要視されていたのです。

そのため、旧暦10月の初めには地域の役人や神人(カミンチュ)が家々を巡り、竈や火の神(ヒヌカン)に感謝を捧げるとともに、家の安全を祈願する行事が行われてきました。これが「カママーイ」と呼ばれ、今も各地に受け継がれています。

火の用心を祈願する伝統行事

カママーイは単なる行事ではなく、火の神信仰と深く結びついた祈りの場です。

各家庭では、竈やヒヌカンを清め、お酒や米、果物などを供えて拝みを捧げます。これは「火を粗末にしない」「火を正しく使う」という生活の戒めであり、火災を防ぐための共同意識を高める意味も込められていました。

また、地域によっては集落単位で拝所や石獅子の前に集まり、村全体の火の用心と繁栄を祈る習わしもあります。現代ではガスや電気が主流になりましたが、「火を敬う心」を伝える行事として、カママーイは今なお沖縄の暮らしに息づいています。

カママーイの歴史と由来

竈(かまど)を中心とした生活と火の神信仰

沖縄の家庭において、竈(かまど)は生活の中心に位置する存在でした。火を使って食事を作り、家族の健康と命を支える場である一方、火災の危険とも常に隣り合わせでした。

そのため、竈には「ヒヌカン(火の神)」が宿ると信じられ、日々の拝みや年中行事で感謝と祈願が捧げられてきました。

カママーイは、そうした火の神信仰と深く結びついた行事であり、竈を清め、家の火を守ってもらうための大切な節目でした。竈を巡る祈りは、単なる習慣ではなく「火を敬い、火と共に生きる」という生活の知恵そのものだったのです。

琉球王朝時代の役人による巡回と監視の側面

カママーイは民間信仰だけでなく、琉球王朝時代には制度的な意味合いも持っていました。旧暦10月になると、各地域の役人や祝女(ノロ)が家々を巡回し、竈の状態を確認して火の用心を呼びかけたといわれます。

一説には、火の管理だけでなく、戸籍確認や課税のための住民調査を兼ねていたともされ、地域社会を統制する側面もありました。こうした仕組みの中で、カママーイは「火災予防の祈願」と「社会秩序の維持」の両方の役割を担っていたのです。

地域ごとのカママーイ

美里自治会のカママーイと戸籍確認の役割

沖縄市の美里などの地域では、かつて「カママーイ」が竈巡りと戸籍確認を兼ねた行事として行われていました。

地域の役人や祝女(ノロ)が家々を回り、竈や火の神に祈りを捧げるとともに、住民の居住状況を確認していたといわれます。

こうした形は、単なる信仰だけでなく「地域の安全と秩序を守る仕組み」として機能していたのです。現在では戸籍確認の役割は失われましたが、ヒヌカンへ火の安全を祈る習わしは残されています。

八重瀬町・宜次の石獅子への祈願

八重瀬町の宜次(ぎし)集落など、沖縄の一部の地域では、村を守る石獅子が「カママーイ」の拝みの対象とされています。

旧暦10月1日になると、住民が石獅子の前に集まり、ビンシー(瓶子)にお酒や米、果物を供えて火の用心や五穀豊穣を祈願します。石獅子は火災や災厄を防ぐ守護神とされ、地域の人々にとって欠かせない存在です。

家庭内での拝みに加え、集落単位での祈りを行う点が宜次などの地域では大きな特色といえるでしょう。

地域差と現代の簡素化

カママーイは沖縄各地に伝わる行事ですが、その形は地域によって少しずつ異なります。

竈やヒヌカンを中心に家庭で行う地域もあれば、石獅子や拝所に集落全体で祈る地域もあります。

近年では竈や床の間のない住宅が増え、香炉や小さな祭壇を用いて家庭単位で祈る形へと簡素化されてきました。それでも「火を敬い、火の用心を願う心」は今も受け継がれ、沖縄の暮らしに根付いています。

なお、ここで紹介した美里や宜次の事例はあくまで一例であり、カママーイの形は地域ごとに異なります。

カママーイの拝み方と火の用心

家や竈を清める巡回と火の神への祈願

カママーイは、家庭で特別な供え物を整える行事ではなく、地域の区長や婦人会などが家々を巡回し、火の用心を呼び掛ける行事です。

ただ沖縄の家庭で毎月旧暦1日は、台所に祀られたヒヌカン(火の神)へ感謝の拝み(御願)を行う日なので、ヒヌカン(火の神)への拝みを通常通り行う家庭は多いでしょう。

また、かつての沖縄の暮らしでは、竈(かまど)は火の神「ヒヌカン」が宿る神聖な場所でした。

各家庭を回って竈や屋敷内を見廻り、異常がないかを確認することが、日常の安全を守る役割を果たしていたのです。火を敬い、清め、感謝を込めて祈ることが、生活を守る一番の御願でした。

このように、カママーイは地域の共同体による「火の用心」と、家庭での日常的なヒヌカン拝みが重なり合うことで成り立っていたのです。

[ヒヌカン旧暦1日・15日の拝み]

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数を解説!

火災予防の御願「ヒーマチヌウグァン」

集落によっては、家庭を巡る前に御嶽や拝所、あるいは村を守る石獅子の前で「ヒーマチヌウグァン(火の用心の御願)」を行うこともありました。

線香を立て、火災予防や無病息災を祈るこの御願は、共同体全体で火の神に祈りを捧げる大切な儀式です。

火は暮らしを支える恵みであると同時に、大火となれば命や家を奪う恐ろしい存在でもあります。そのため、集落単位での御願が行われ、火を鎮める祈りは地域の人々にとって欠かせないものでした。

酉の刻に行う拝みと「火の用心」の紙

カママーイは夕刻の「酉の刻(ゆしぬくくる/およそ18時前後)」に行われるのが習わしとされていました。

日が沈む頃に竈を見廻り、火を鎮めることで、一日の終わりに改めて火の安全を確認したのです。

巡回の際には「火の用心」と朱色で印字された紙が配布され、家庭の柱や台所に貼られていました。この紙は単なる目印ではなく、火の神への祈りと共に「防火のお守り」としての意味を持っていました。

現代ではほとんど見られなくなった風景ですが、当時の人々の暮らしに根付いた防火意識を今に伝える貴重な習慣といえるでしょう。

カママーイと同じ時期の行事

タントゥイ(種子取り祭り)との関わり

旧暦10月は「神無月」にあたり、神々が出雲に出向いて留守にする月とされますが、沖縄では独自の行事が各地で続けられてきました。

そのひとつが「タントゥイ・タニドゥル(種子取祭)」です。タントゥイ(タニドゥル・種子取祭)は農作物の収穫を終え、翌年の豊作を祈って種を保存する大切な行事で、村の御嶽や拝所に集まり、五穀豊穣を祈ります。

火災予防を祈るカママーイと同じく、地域全体で祈願を行う点に共通性があり、生活を守る信仰の柱として位置づけられてきました。

[2025年竹富島のタニドゥル(種子取祭)]

・2025年、竹富島の種子取祭(タニドゥル)の日程は?沖縄各地で行う種子取祭の行い方

イスカバイ(衣替え)の風習

同じ旧暦10月には「イスカバイ(衣替え)」と呼ばれる風習も行われます。イスカバイは言葉の通り衣替えです。季節の変わり目に衣服を改め、身を清めることで新しい時期を健やかに過ごすことを願います。

夏から冬へと季節が移り変わる時期に行う衣替えは、単なる生活習慣にとどまらず、災厄を祓い清める意味合いを持っていました。

火を扱う生活に直結したカママーイとあわせて、衣・食・住のすべてを整える節目の行事だったといえます。

アキハッティージューグァッチ(飽き飽きしちゃう十月)

旧暦10月は、沖縄で「アキハッティージューグァッチ(飽き果てる十月)」と呼ばれてきました。田植えや収穫といった大仕事もひと段落し、祝い事やご馳走のある大きな行事も少ない時期です。

そのため、日常の食卓も質素に戻り、人々にとっては物足りなく感じられる月だったのでしょう。一方で、現代の私たちにとっては「行事に追われない月」として、かえって休息や家族の時間を取りやすい時期ともいえます。

行事が少ない十月に行われるカママーイは、そんな静かな季節にあって、火の安全を願う大切な拝みとして地域社会に根づいてきました。

現代におけるカママーイ

PTAや地域行事としての巡回の名残

かつて盛んに行われていたカママーイも、今ではほとんど見られなくなりました。ただし一部の地域では、学校のPTAや子ども会などが主体となり、地域の家庭を回って「火の用心」を呼び掛ける活動が行われていた時期もあります。

夜に懐中電灯を持ちながら集落を巡回し、声を掛け合う姿は、かつてのカママーイを思わせる光景でした。現在はこうした活動も減少していますが、地域全体で安全を守ろうとする心意気は形を変えて受け継がれているといえるでしょう。

家庭でできるシンプルな火の用心祈願

現代では地域の巡回行事がなくとも、各家庭で火の安全を意識することは十分可能です。

毎月旧暦1日のヒヌカン拝みとあわせて、台所やコンロまわりを清め、「火を大切に使う」気持ちを確認するだけでも立派なカママーイにつながります。

特別な供え物や大掛かりな準備は不要で、日常の中でできる範囲で「火を敬う」気持ちを続けることが大切です。

地域で守り継ぐ「火を敬う心」

火は生活を支える存在であると同時に、ひとたび災害となれば命や暮らしを脅かす存在でもあります。だからこそ、先人たちはヒヌカンや地域行事を通じて「火を敬う心」を大切にしてきました。

現代社会では防火設備や消防体制が整っていますが、人々の心の中に「火への畏れと感謝」を持ち続けることは、今も変わらず重要です。

年に一度のカママーイを振り返り、家庭や地域で安全を願うことは、未来へと受け継ぐべき大切な文化といえるでしょう。

まとめ|火を敬い、伝統を未来へ

カママーイは、かつて沖縄の集落で行われてきた「火の用心」の巡回行事です。竈や屋敷を見回り、「火の用心」と記された紙を配って火災を防ごうとする姿には、生活を守るための地域の知恵が凝縮されていました。

現代ではほとんど姿を消しましたが、毎月旧暦1日のヒヌカン拝みや、日々の火の扱いに感謝を込める習慣は、今も各家庭で続けられています。

また、カママーイと同じ時期に行われるタントゥイ(種子取祭)やイスカバイ(衣替え)といった行事からも、季節の節目に祈りを捧げて暮らしを整えてきた先人の姿が浮かび上がります。

火は暮らしを支える恵みであると同時に、畏れるべき存在でもあります。だからこそ、人々は「火を敬う心」を伝統として残し、子や孫の世代へ受け継いできました。

年に一度の旧暦10月に思いを寄せ、家庭でも地域でもできる範囲で火災予防を願うことこそが、現代に生きる私たちのカママーイといえるでしょう。