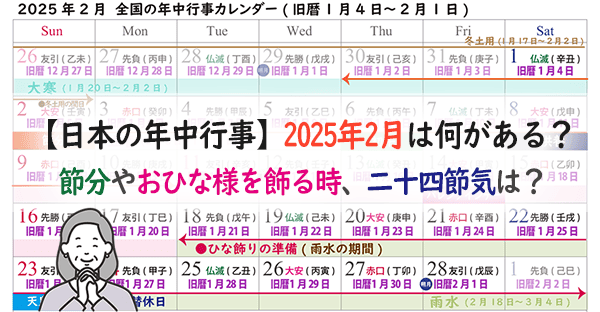

「2025年2月の年中行事は何がある?」

「2025年2月3日(月)の節分の仕方は?」

「ひな祭りの準備はいつ頃から始めると良い?」

2025年2月の年中行事と言えば節分ですよね。

2月はお稲荷さんをいただく「初午(はつうま)」、使い古した針を供養する「針供養」、2月18日(火)から始まる二十四節気「雨水(うすい)」ではおひな様を飾り始めます。

本記事を読むことで2025年2月に行う全国の年中行事、節分や初午(はつうま)、針供養やおひな様の準備など、毎年2月の年中行事の進め方や意味が分かります。

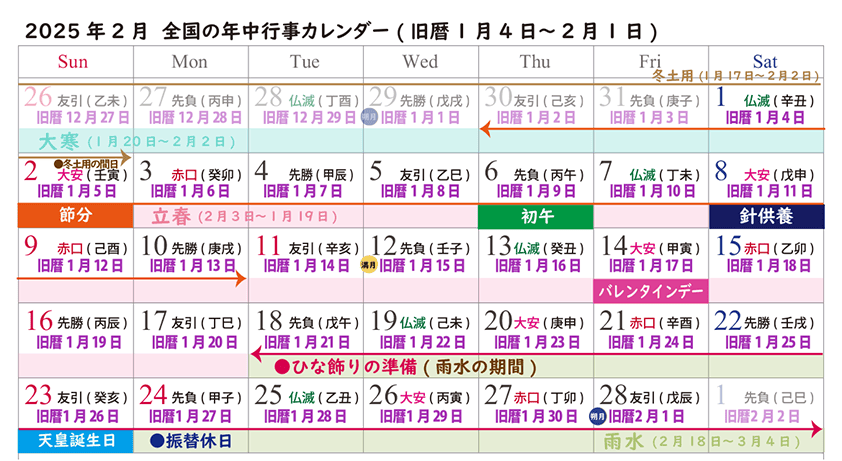

2025年2月、全国の年中行事

◇2025年2月3日(月)は節分です。

2025年2月2日(日)は節分です。沖縄でも今では豆まきや恵方巻で楽しみますよね。立春の始まりの日が節分、今回は2月2日(日)になりますが毎年ではおしなべて2月3日が節分の暦です。

立春の前に訪れる「冬土用」は季節が立つ直前に訪れる18日間、土をいじってはいけないとされます。2025年は2月3日(月)が土用明けです。

今ではすっかり少なくなりましたが、沖縄のなかにはこの間に地域の土地神様「トゥーティークン(土帝君)」へ拝みに行く家もあるでしょう。

| <2025年2月の年中行事> |

|

| [暦] | [年中行事] |

| ①2025年2月2日(日) | ●節分 |

| ②2025年2月6日(木) | ●初午(はつうま) |

| ③2025年2月8日(土) | ●針供養 |

| ④2025年2月11日(火) | ●建国記念の日 |

| ⑤2025年2月14日(金) | ●聖バレンタインデー |

| ⑥2025年2月23日(日) | ●天皇誕生日 |

| ⑦2025年2月24日(月) | ●振替休日 (天皇誕生日の振替) |

| [冬土用] | |

| ●2025年1月17日(金) | ・冬土用入り |

| ●2025年1月21日(火) | ・冬土用の間日 |

| ●2025年1月22日(水) | ・冬土用の間日 |

| ●2025年1月24日(金) | ・冬土用の間日 |

| ●2025年2月2日(日) | ・冬土用の間日 |

| ●2025年2月3日(月) | ・冬土用明け |

| [二十四節気] | |

| ●2025年1月20日(月)~ 2025年2月2日(日) |

・大寒(たいかん) |

| ●2025年2月3日(月)~ 2025年2月17日(月) |

・立春(りっしゅん) |

| ●2025年2月18日(火)~ 2025年3月4日(火) |

・雨水(うすい) |

2月は結婚式も多い時期で2月2日(日)「夫婦の日」・2月7日(金)「ふたり仲良くの日」・2月11日(火)「ふたりで一緒に生きていこうの日」など、語呂合わせが広まっています。

また婚約などおめでたい席は2月9日(日)「福の日」もおすすめです。2025年2月9日(日)は旧暦1月12日にあたります。

旧暦1月14日2025年2月11日(火)の建国記念日は旧正月のウイミ(折目・節目)となるソーグァッチグァー(小正月)となり、忙しい2月となるでしょう。

・【沖縄旧暦カレンダー2025】新暦2月(旧暦1月)☆沖縄の旧正月到来!年末準備は?

2025年2月の行事|節分

2025年2月2日(日)は節分、豆まきや恵方巻が有名です。季節の変わり目「立春」はその昔、とても重要な暦でした。

二十四節気は毎年暦が少しずつ異なりますが通例として2月3日は立春の前日、立春の日をお正月とすると節分は大晦日の役割です。

そのため一部地域では節分を「年越し」とも言います。

①豆まき

節分の豆まき行事は有名ですよね。福を家に呼び込み・災いは外へ追い出し跳ね除ける行事です。世帯主である家長を中心に行います。

豆まきは玄関・窓と外とつながる扉全てで行いますが、1つであれば玄関で行いましょう!

豆まきをする時は「鬼は外」と言いながら家の外へ向かって2回投げ、続いて「福は内」と言いながら家の内側に向かって2回投げます。

②年取り豆

最後に縁起物として豆をいただきますね。一般的に豆を「年齢+1」の数だけ食べると、ひとつだけ厄除け祈願ができて縁起が良いです。この風習を「年取り豆」と言います。

ただ50歳以上になると食べるのもひと苦労ですよね。高齢で豆が多い時には年齢分(もしくは年齢+1)の豆を炒ってお茶を加える縁起物「福茶」でいただきます。

②恵方巻

恵方巻は恵方を向いていただく巻き寿司です。巻き寿司をいただくことで「福を巻き込む」縁起物とされます。一般的には食べ終わるまで言葉を発しないとされますね。

「恵方」とは、との年を司る年神様「歳徳神(としとくじん)」がいらっしゃる方角です。その1年を通して最も縁起の良い方角とされ、初詣や営業など初めてアクションを行う際に恵方を選ぶと幸先が良いとされます。

2025年の恵方は西南西やや西です。西南西やや西方向へ向かって恵方巻をいただくと、良い1年になるでしょう。

③柊鰯(ヒイラギイワシ)

「柊鰯(ヒイラギイワシ)」とは、鰯(イワシ)の頭を柊の枝に刺す節分の風習です。主に家の玄関などに立てて、家にやってくる厄災を祓う魔除けになります。

柊(ヒイラギ)の葉の棘(トゲ)、そして鰯(イワシ)の臭いを鬼が嫌うとされるためです。

全国的には「柊鰯(ヒイラギイワシ)」や「鰯柊(イワシヒイラギ)」と呼ばれていますが、地域によっては「焼嗅(やいかがし)」「やっかがし」などと呼ばれる地域もあるでしょう。

節分に柊鰯(ヒイラギイワシ)を飾ったら翌日には片付ける地域が多いですが、2月が終わるまで飾っている地域、翌年の節分まで1年中飾るなどです。

飾る時期も地域差がありますね。前日~当日に飾る風習が一般的ですが、正月の節目「小正月」にあたる1月15日を目安に飾る地域もあります。

④行事食

節分でいただく行事食は恵方巻が知られていますが、この他にも焼いた鰯(イワシ)も行事食です。鬼が嫌がる鰯(イワシ)の香りを焼いて広げて厄払いにする他、食べて体のなかの鬼も追い払う意味があります。

恵方巻はもともと関西で、海苔問屋協同組合が節分のイベントに始めたものでした。「福を巻き込む」「福を切らない(一本食べる)」などの縁起担ぎです。

そして恵方巻はいつしか家庭で楽しめるイベントとして、全国各地に広がりました。

2024年2月の行事:初午

◇稲荷神社へ参拝する「初午」は、2025年2月6日(木)です。

毎年2月の「午の日」は商売繁盛の稲荷神(いなりしん)へ、商売繁盛や五穀豊穣を祈願し参拝します。稲荷神社といえば狐ですが、狐は稲荷神社の御祭神(ごさいしん)の眷属(けんぞく)です。

「眷属(けんぞく)」とは、神様のおつかい「神使(かみのつかい)」とも言います。稲荷神社の御祭神は宇迦之御魂大神(うかのみたまのかみ)ですね。「御饌津神・三狐神(みけつかみ)」の別名もあり、狐とご縁があります。

「初午(はつうま)」は毎年2月に入ってから初めて訪れる「午(うま)」の日に開催されることが由来です。和銅4年・西暦711年の初午の日に稲荷大神が稲荷山に鎮座されたとされます。

稲荷神社によっては2月の午の日には「二の午」「三の午」を行う神社もあるでしょう。

①稲荷詣

初午に稲荷神社・寺院へ参拝する「稲荷詣(いなりもうで)」を行います。稲荷詣のご利益は、商売繁盛・家内安全・豊作祈願などです。

ここでは全国的に有名な稲荷詣ができる稲荷神社・寺院をご紹介します。今回ご紹介する稲荷神社・寺院は沖縄県ではありませんが、観光と併せて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

| <稲荷詣ができる神社> |

|

| ●伏見稲荷大社 | |

| [住所] | 〒612-0882 京都府京都市伏見区深草藪之内町68 |

| [TEL] | 075-641-7331 |

| [HP] | https://inari.jp/ |

| ●白笹稲荷神社 | |

| [住所] | 〒257-0014 神奈川県秦野市今泉1089番地 |

| [TEL] | 0463-81-0256 |

| [HP] | https://shirasasa.or.jp/ |

| ●豊川稲荷(妙厳寺) | |

| [住所] | 〒442-0033 愛知県豊川市豊川町1 |

| [TEL] | 053-385-2030 |

| [HP] | https://www.toyokawainari.jp/ |

豊川稲荷は神社と勘違いされやすいのですが「妙厳寺(みょうごんじ)」と言う寺院です。仏教における尊格「豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)」を祀っています。

初午祭を開催しない神社や縁起物の配布のみとする神社もありますが、全国の稲荷神社へ神社詣をするだけでも初午のご利益にあやかることができるでしょう。

②稲荷詣の縁起物

稲荷詣の方法は参拝する稲荷神社によってさまざまです。全国的には伏見稲荷大社でいただく縁起物「しるしの杉」が有名ですね。

この他にも布袋尊の伏見人形を縁起物として購入したり、野菜の辛し和えを行事食としてふるまう神社、干菓子「狐の面」をいただく神社などがあります。

③初午いなり

稲荷大神の化身・眷属(けんぞく)である狐と言えば油揚げではないでしょうか。油揚げを乗せたうどんは「きつねうどん」とも言われますよね。

油揚げは狐の好物とされます。その油揚げで包まれた稲荷寿司が「初午いなり」、初午の行事食です。ぜひ家族で家内安全・家の繁栄を祈願しながらいただきましょう!

初午いなりは、油揚げの端っこを少しあげて狐に見立てて仕上げます。

③初午だんご

初午の行事食には白だんご「初午だんご」も人気です。初午祭を開催する稲荷神社のなかには、白だんごを撒く行事も見受けます。

養蚕業が盛んな地域で養蚕業者が商売繁盛を込め、白だんごを繭(まゆ)に見立てて祈願したことが由来です。繭(まゆ)がたくさんできるように、初午だんごをいただきます。

④しもつかれ

福島県(南西部)・群馬県(東部)・茨城県(西部)・埼玉県(東部)・千葉県(北西部)など関東近郊の地域では「しもつかれ」が有名です。

「しもつかれ」はシャケ・根菜類・豆類などを酒粕で煮た初午の行事食で、該当地域では多くが赤飯とともにいただきます。豆類は節分で残った豆を入れたりもするでしょう。

「しもつかれ」の名前の由来は諸説あり「味が染み込んだ料理(しみつかる)」の他、栃木県の旧名「下野の国(しもつけのくに)」とも伝えられています。

また茨城県(西部)など一部地域ではしもつかれではなく「すみつかれ」と呼ぶ地域もあるでしょう。

⑤旗飴(はたあめ)

奈良県では初午の行事食として「旗飴(はたあめ)」別名「のぼり飴」が有名ですね。ピンク・赤・緑・紫と七色の旗を付けた棒の先に丸い飴を付けます。

奈良県で旗飴の風習が今も残る地域では、子ども達が「旗飴ちょうだい!」と商店を回る行事があるので、お店や商店の人々が稲荷神社へ旗飴を供えるとともに、子ども達がお店にやってくると旗飴をあげる光景もあるでしょう。

2024年2月の行事:針供養

◇2025年2月8日(土)は、針を供養する日です。

「針供養」は針を供養する日、洋裁など針仕事が多い事業所や個人では一年で使用した針に労を労い供養します。神社や寺院で供養する他、家庭でも針供養ができるでしょう。

主に関東地方では毎年2月8日を針供養としますが、関西では12月8日を針供養の日とする地域も多いです。両方の日に針供養を行う神社・寺院もあります。

針供養が毎年12月8日・2月8日に行われるのは「事始め」だからです。2月8日は正月から日常生活へ戻る事始め、12月8日は正月準備を始める事始めとされます。旧暦2月8日・旧暦12月8日に針供養を行う地域もあるでしょう。

人々の暮らしには欠かせない「衣・食・住」の一端を担うものが針ですよね。針は消耗品なので、使えなくなった縫い針に感謝を捧げて寺社に納め、裁縫技術の向上を願います。

①寺院・お寺で供養

針供養を受け付ける寺院や神社へ使用した針を納める方法があります。針の供養塔がある寺院や神社もあるでしょう。全国的に有名な針供養を受け付ける寺社は、法輪寺・浅草寺などです。

京都府嵐山にある法輪寺では針供養行事が毎年2月8日・12月8日に行われます。

| <針供養の寺社> |

|

| ●法輪寺(京都府) | |

| [住所] | 〒442-0033 愛知県豊川市豊川町1 |

| [TEL] | 053-385-2030 |

| [HP] | https://www.toyokawainari.jp/ |

| ●浅草寺(東京都) | |

| [住所] | 〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目3-1 |

| [TEL] | 03-3842-0181 |

| [HP] | https://www.senso-ji.jp/ |

ただし全ての寺院や神社で針供養を受け付けている訳ではないので、事前に確認を取ってから納めに行きます。

針供養祭を行う神社や寺院に行く時には、針供養前に豆腐やコンニャクに針を刺すため行列を作ることもありますので、何時から行うのかを確認しましょう。

②自宅で針供養

針供養は自宅でも行うことができます。家庭で行う針供養には豆腐もしくはコンニャク、清めの塩を準備しましょう。

まず、使い古した針を準備をした豆腐、もしくはコンニャクに刺します。刺したまま庭に埋めて清めの塩をふったら針供養ができます。

針は「お針様(おはりさま)」とも言いますので、「お針様、一年間ありがとうございました。」などと感謝を伝えながら行いましょう。

③豆腐やコンニャクに刺す理由

針供養で豆腐やコンニャクに針を刺すのはなぜか?不思議ですよね。ずっと厚い固い布を差してきた「お針様」に、柔らかな豆腐やコンニャクで休んでいただく意味があります。

針供養は特に、和・洋裁を学んでいるファッション関係の人々に知られる行事です。

神社やお寺でも供養ができますが、和装の専門学校などでは宮司を招いて針供養を行い、裁縫技術の向上を祈念する場合もあります。

2025年2月の行事:雨水

◇2025年2月18日(火)から始まる雨水の節気に、おひな様を飾ります。

昔のおひな様はかつて「流し雛」でした。紙でできた身代わり人形に厄災を代わっていただき、厄ごと川に流してきた厄払い行事です。そのためおひな様は「水」と関わりが深い行事とされています。

雨水は水と深いご縁のある節気なので、毎年3月3日のひな祭りに向けて雨水の節気におひな様を飾ると良いと考える地域が多いです。

①2025年の雨水はいつ?

2025年の雨水(うすい)は2025年2月18日(火)~3月4日(火)、桃の節句「おひな様」は3月3日です。雨水に入ってすぐのタイミングでおひな様の飾り付けを済ませると良いでしょう。

もともとおひな様は「早めに飾り付けを済ませて、お祝いを終えたら早々に片付けると良い」と伝えられてきました。

2025年は2月18日になったら早々に飾り付け、お祝いを終えたら翌日3月4日(火)の雨水の節気が終わる前に片付けてしまった方が縁起が良いでしょう。

②立春(りっしゅん)

一般的におひな様を飾る期間は雨水の節気が良いとされていますが、豪華なおひな様ですから長く楽しみたい家族もいますよね。商業施設などであれば尚更です。

実はおひな様は桜を愛でるなど春を迎える行事としても楽しまれています。せっかくなので春の芽吹きを知らせる立春の節気を目安に飾っても良いでしょう。

2025年の立春は2025年2月3日(月)~2月17日(月)です。節分の翌日からおひな様の飾りつけを始めても良いですね。

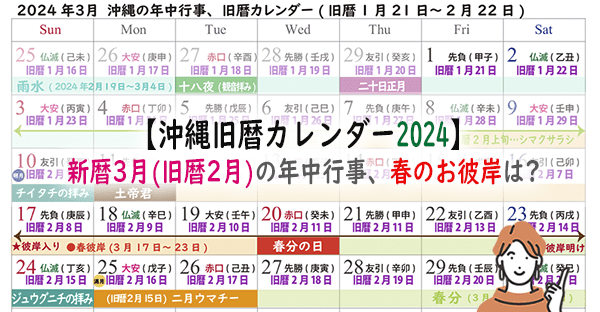

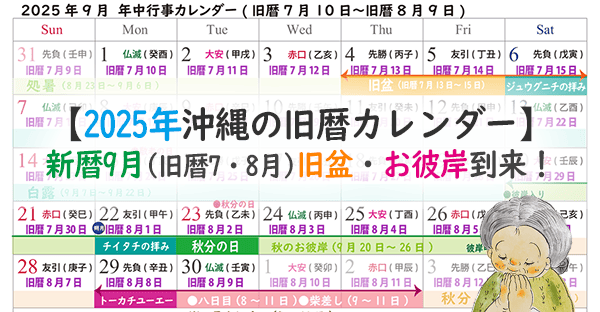

2025年2月:沖縄の旧暦1月カレンダー

◇2025年2月、沖縄の旧暦1月の二十四節気は大寒→立春→雨水です。

2025年2月、旧暦1月4日~2月1日に当たる二十四節気は大寒→立春→雨水、節分を迎えて春を迎える準備を始める節気となります。

2月の和名は「如月(きさらぎ)」です。如月の由来には諸説ありますが、寒さが増して服を重ねて着る「衣更着(きさらぎ)」が語源だと言う説があります。季節としては初春ですね。

| <2025年2月の年中行事:二十四節気> |

||

| 【二十四節気】大寒(だいかん) | ||

| ●七十二候 | ||

| (末候) | ・鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく) |

・1月30日(木)~2月2日(日) |

| 【二十四節気】立春(りっしゅん) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・東風解凍 (はるかぜこおりをとく) |

・2月3日(月)~2月7日(金) |

| (次候) | ・黄鶯睍睆 (うぐいすなく) |

・2月8日(土)~2月12日(水) |

| (末候) | ・魚上氷 (うおこおりをいずる) |

・2月13日(木)~2月17日(月) |

| 【二十四節気】雨水(うすい) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・土脉潤起 (つちのしょううるおいおこる) |

・2月18日(火)~2月22日(土) |

| (次候) | ・霞始靆 (かすみはじめてたなびく) |

・2月23日(日)~2月27日(木) |

| (末候) | ・草木萌動 (そうもくめばえいずる) |

・2月28日(金)~3月4日(火) |

暮らしのなかで2月は、歳末期の3月に向けて忙しい月です。受験生は受験シーズンを迎え、確定申告に追われる人もいるでしょう。

時候の挨拶は「余寒の候」「残寒の候」「余寒厳しき折から」など、まだまだ寒い季節への心遣いをのぞかせると良いですね。

まとめ:2025年2月は節分・おひな様の準備です

2025年は2月2日(日)の節分から始まり、卒業に向けて忙しいシーズンが始まります。

沖縄では2025年1月29日(水)に旧正月を迎えるため、七草粥のナンカヌシク(七日節句)・小正月・ジュールクニチー(十六日祭)と、さらに忙しい2月になるでしょう。

キンカンやみかんが美味しい季節でもあります。果物や白菜・かぶなどの季節の野菜をいただき、元気に乗り切っていきましょう!

・【沖縄旧暦カレンダー2024】新暦2月(旧暦1月)☆沖縄の旧正月到来!年末準備は?

・沖縄の七草粥、ナンカヌシク(七日節句)の過ごし方|2025年はいつ?沖縄の七草は?