◇2026年の沖縄のハマウイ(浜降り)は、旧暦3月3日、新暦では4月19日(日)に行われます。

ハマウイ(浜降り)は、沖縄で古くから受け継がれてきた旧暦行事で、もともとは家の女性たちが海へ降り、潮水で穢れを祓うことを目的とした行事でした。

現代の沖縄では、ハマウイ(浜降り)は家族で海へ出かける季節行事として親しまれ、潮干狩りを楽しむ日として定着しています。毎年この時期になると、県内各地の海岸で家族連れが集まり、春の海を満喫する光景が見られます。

本記事では、2026年のハマウイ(浜降り)がいつ行われるのかをはじめ、昔ながらの行い方や祈りの意味、ハマウイの日に訪れたい潮干狩りスポットまで、分かりやすく解説します。

昔ながらのハマウイ(浜降り)

◇昔の沖縄のハマウイ(浜降り)は、女性が海辺へ降りる行事です

沖縄のハマウイ(浜降り)は、旧暦3月3日(2026年4月19日日曜日)に家の女性が浜まで降り、潮水に手足を浸して心身の穢れを祓います。

●赤ちゃんなどには「ミジナディ(水撫で)」と言って、大人が潮水に付けた指を赤ちゃんのおでこにチョン、チョン、チョンと三回付けて清める方法が一般的でしょう。

またこの日は女性だけで海へ降りる、楽しいイベントでもありました。ご馳走お重「サングァッチウジュウ(三月御重)」を持参して出掛けました。

| <昔ながらの沖縄のハマウイ(浜降り)> ●旧暦3月3日に女性の幸せを祈願する | |

| ①ハマウイ (浜降り) | ●女性の禊祓い ・浜へ降りる ・手足を海水に浸ける |

| ②サングァッチウジュウ (三月御重) | ●行事食 ・フーチムチ (よもぎもち) ・三月菓子 ・おかず(花イカなど) |

沖縄のハマウイ(浜降り)は、いつも家の仕事や育児で忙しい女性が、家を離れて思い切り海を楽しむ日でもありました。そのため昔ながらの沖縄のハマウイ(浜降り)を「サングァッチアシビー(三月遊び)」と呼ぶ地域があります。

沖縄のハマウイ(浜降り)の役割と目的

◇沖縄の「ハマウイ(浜降り)」は、旧暦3月3日に行われる伝統的な行事で、特に女性が浜へ降りることが特徴的です。

この行事の背景には、沖縄の豊かな自然と深い信仰が関係しています。

古来より沖縄では、海は生命の源であり、浄化と再生の象徴とされてきました。

浜降りは、海の力を借りて心身を清めるという意味合いを持ち、特に女性にとっては、健康や美容、安産の祈願を目的としています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ・行事名 | ・ハマウイ(浜降り) |

| ・開催日 | ・旧暦3月3日 |

| ・特徴 | ・女性が浜へ降りる |

| ・目的 | ・家内安全 ・家の繁栄 ・女性が穢れを祓う ・セジ(霊力)を高める ・健康や美容 ・安産の祈願 |

| ・背景 | ・沖縄の自然と信仰 ・浄化と再生の象徴 ・女性にセジ(霊力)がある信仰 ・おなり神信仰など |

| ・文化的役割 | ・女性が家族や地域の繁栄を祈る |

| ・コミュニティへの影響 | ・地域の絆を深める (特に、女性コミュニティ) ・伝統の継承 |

| ・活動内容 | ・三月御重(サングァッチウジュウ) ・歌や踊り |

また、沖縄の文化には、女性はセジ(霊力)を持ち、兄弟や夫など家族の男性を霊的に支える存在として、家族や地域の拝み事「ウグァン(御願)」における、中心的役割を担うという伝統があります。

●特に、妹(おなり)が兄(えけり)を霊的に支える「おなり神信仰」は広く知られるところですね。

そんな女性が浜に降りることで、家族や地域の繁栄を祈るという意味も込められてきました。ハマウイ(浜降り)は、そんな女性の健康と幸福を祝うと同時に、自然と調和した生活を大切にする沖縄の価値観を体現しているのです。

◇さらに、ハマウイ(浜降り)は地域の女性が集まり、共に過ごすことで女性コミュニティの絆を深める機会でもあります。

…海岸での女性同士の集まりでは、伝統的な料理「三月御重(サングァッチウジュウ)」が振る舞われ、歌や踊りが披露されることもあります。

こうした活動を通じて、世代を超えて文化や伝統が受け継がれていくことになります。

ハマウイ(浜降り)が女性中心の行事である理由は、単なる伝統にとどまらず、自然への感謝やコミュニティの結びつきを強化する沖縄の文化観に深く根ざしています。

この行事は、現代においても沖縄の女性たちにとって大切な儀式であり、地域の文化を守り続けるための重要な活動といえるでしょう。

沖縄のハマウイ(浜降り)の伝統料理「三月御重」

◇ハマウイ(浜降り)では伝統的に、「三月御重(サングァッチウジュウ)」と呼ばれる重箱料理を浜まで持参します。

この料理は、

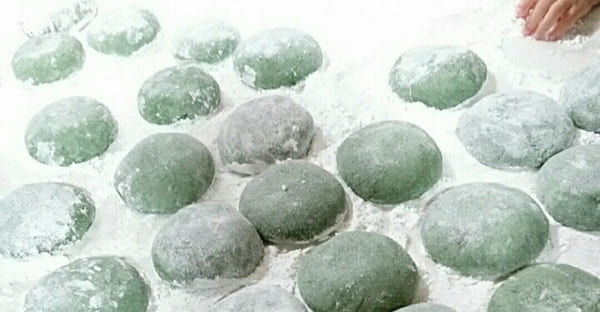

・フーチムチ(ヨモギ餅)のお重

・三月菓子を詰めたお重

・花イカ

…など華やかなご馳走おかずを詰めたお重があり、沖縄の豊かな食文化と伝統を象徴しています。

●フーチムチ(ヨモギ餅)

…フーチバー(ヨモギの葉)を練り込んだ餅で、健康を願う意味が込められています。

●花イカ

…イカを用いた料理で、食紅で色を施し、春の訪れと海の恵みを感じさせます。

●三月菓子

…ハマウイ(浜降り)のための揚げ菓子で、甘さの中に沖縄の風味が詰まっています。

これらの料理は、家族や親しい人々と共に楽しむもので、共に食卓を囲むことで絆を深めることが目的です。

沖縄のハマウイ(浜降り)では、料理を通じて自然や祖先への感謝を表し、未来への希望を託すという意味も持っています。

●三月御重(サングァッチウジュウ)は、単なる食事ではなく、沖縄の人々にとっての大切な文化的財産であり、伝統行事を支える要素として毎年大切に受け継がれてきました。

このように、ハマウイ(浜降り)は沖縄独自の風習であり、地域の個性が詰まった行事です。

三月御重(サングァッチウジュウ)に詰める定番おかずやレシピについては、三月御重(サングァッチウジュウ)の項で詳しく解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

ハマウイが行われる、2026年の旧暦3月3日はいつ?

◇沖縄の伝統行事である「ハマウイ(浜降り)」は、旧暦3月3日に行われる特別なイベントです。

沖縄は旧正月を祝う風習があるように、月の暦となる旧暦「太陰暦」で行う旧暦行事が盛んな地域で、ハマウイ(浜降り)もまた、琉球王朝時代から続く沖縄の旧暦行事のひとつとなります。

●このハマウイ(浜降り)が行われる旧暦3月3日は、2026年4月19日(日)の大安にあたります。

…続いて2027年度の旧暦3月3日は、2027年4月9日(金)の大安、2028年度の旧暦3月3日は、2028年3月28日(火)の大安です。

この旧暦は太陽の暦「太陽暦(グレゴリオ暦・新暦)」とは、日程が異なるので注意が必要です。

また、毎年少しずつずれるため、毎年日程を確認する必要があるでしょう。毎年日程は異なりますが、目安としては3月~4月の春先に訪れます。

| 年 | 旧暦3月3日 | 六曜 |

|---|---|---|

| ・2026年 | ・2026年4月19日(日) | ・大安 |

| ・2027年 | ・2026年4月9日(金) | ・大安 |

| ・2028年 | ・2028年3月28日(火) | ・大安 |

ハマウイ(浜降り)では、女性たちが浜辺に降りて海水で身を清め、健康や無病息災を願います。沖縄の温暖な気候の中、春の訪れを感じながら行われるこの行事は、地域のコミュニティを強く結びつける役割も果たしています。

毎年訪れるこの特別な日を通じて、沖縄の人々は自然との調和や、伝統の継承を大切にしているのです。2026年もまた、多くの人々がこの行事を楽しみ、沖縄の豊かな文化を感じることでしょう。

全国的なひな祭りと、沖縄のハマウイは何が違う?

◇全国的なひな祭りと沖縄のハマウイ(浜降り)は、その起源や目的、行われる時期に大きな違いがあります。

ひな祭りは3月3日に女の子の健やかな成長と幸せを願う行事として日本全国で行われます。この日は雛人形を飾り、ちらし寿司やひなあられを食べるなど、華やかで家庭的なイベントとして親しまれています。

●一方、沖縄のハマウイ(浜降り)は旧暦の3月3日に行われ、特に女性が浜に降りて海水で身を清めるという伝統的な行事です。

ハマウイ(浜降り)の目的は、海の神様に感謝し、無病息災を祈るというもので、自然との関わりが深い沖縄ならではの風習です。

| 行事名 | 日付 | 内容 |

|---|---|---|

| ・ひな祭り | ・新暦3月3日 (2026年3月3日) |

|

| ・ハマウイ (浜降り) | ・旧暦3月3日 (2026年4月19日) |

|

また、ひな祭りが家庭内での祝福行事としての色合いが強いのに対し、ハマウイ(浜降り)は地域や家族・親族の女性で行われることが多く、地域や親族間の女性達のコミュニティの結束や伝統文化の継承にも寄与しています。

●さらに、ひな祭りは主に室内で行われるのに対して、ハマウイ(浜降り)は自然を舞台にしている点も特徴的です。

このように、日本本土と沖縄では、同じ「女の子の成長を願う」というテーマでも、その表現方法や意味合いが異なり、それぞれの地域文化が色濃く反映されています。

これらの違いを理解することで、日本文化の多様性をより深く感じることができるでしょう。

[ひな祭り]

・お雛様はいつから飾ればいい?2026年のひな祭りの準備と並べ方

2026年、沖縄ではハマウイとひな祭りのどちらを行う?

◇沖縄では伝統的に旧暦3月3日に「ハマウイ(浜降り)」が現代まで行われています。

現代では男女に関わらず、家族で潮干狩りイベントを楽しむ家族もいるでしょう。

一方、全国的に親しまれているひな祭りも、2026年の現代の沖縄では、一般的に祝われるようになりました。

ハマウイ(浜降り)は、地域の伝統文化を守る意識が強く、特に年配の方々にとっては重要な行事です。

●海に足を浸けることにより、無病息災や家族の繁栄を祈るという意味合いがあります。

…対して、ひな祭りは子供の成長や幸福を願う行事として、特に若い世代の家庭で一般的になっています。

このように、沖縄ではハマウイ(浜降り)とひな祭りの両方を行うことで、伝統と現代の文化が調和した新しい形の祝祭文化が形成されつつあるのが特徴でしょう。

それぞれの行事が持つ歴史や意味を大切にしながら、地域特有の文化を未来に繋げようとする動きが見られます。

今までも、全国的な風習を取り入れることにより、沖縄独自の文化がさらに豊かになり、多様性を持った地域社会の形成が期待されてきました。

2026年の現代、沖縄ではハマウイ(浜降り)とひな祭りの両方を行う家庭が増えており、それぞれの行事が持つ意味を尊重しながら楽しむ傾向があるのです。

ハマウイ(浜降り)で行う、リューグヌカミ(竜宮の神)への拝み

◇水とご縁の深いハマウイ(浜降り)では、リューグヌカミ(竜宮の神)へ拝みます。

全国的にも3月3日のお雛様は、女性の行事、そして水とご縁が深い行事です。

お雛様はもともと、女の子の厄災の身代わりとなる、紙人形を川に流す行事がありました。

旧暦3月3日に参る「リューグヌカミ(竜宮の神)」で有名なウガンジュ(拝み処)は、「竜宮底親産潮砂の神(リューグスクシンウブスナヌカミ)」です。

| <リューグヌカミ(竜宮の神)への拝み:目的> | |

| (1)亡き魂への供養 | ●魂招き …行方の分からない故人の魂を引き寄せる |

| (2)リューグマチ (竜宮祭) | ●ウミスーカーの魂救い …海で亡くなった故人の魂を供養する |

| (3)ウトゥーシドゥクル (お通し処) | ・あらゆる神々様へ繋いでくれる ・遠い人の心へ繋いでくれる ・遠い故人の魂へ繋いでくれる |

| (4)安全祈願 | ・航海安全 ・世界平和 ・家内安全 |

| (5)家庭の祈願 | ・家族の健康祈願 ・子宝祈願、安産 ・合格祈願 ・仕事の達成 |

| (6)サングァッチアシビー (三月遊び) | ・貝拾い ・魚取り ※リューグヌカミ(竜宮の神)への道すがら |

「リューグヌカミ(竜宮の神)」への拝みでは、どこで亡くなったか分からない人の魂を呼び寄せる、海で亡くなった人の供養も行います。

「竜宮底親産潮砂の神」とは?

「竜宮底親産潮砂の神」は、干潮時に道ができるウガンジュ(拝所)です。「竜宮底親産潮砂の神(リューグスクシンウブスナヌカミ)」は、大潮の干潮時に道ができます。

| <竜宮底親産潮砂の神> ●備瀬の灯台付近 | |

| [住所] | 〒905-0207 沖縄県国頭郡本部町備瀬付近 |

そこで、毎年旧暦3月3日頃の大潮干潮になると、沖縄ではハマウイ(浜降り)として、道を渡り拝みに来る人々を見受けます。フランスのモンサンミッシェルみたいですよね。

「竜宮底親産潮砂の神」へ行けない時は?

◇「竜宮底親産潮砂の神」への道が開かない年もあります

ただ、年によっては満潮・干潮の影響から、沖縄でもハマウイ(浜降り)時期に、リューグヌカミ(竜宮の神)への道ができない年もしばしばありました。

さらに近年では、「人で混雑していて拝めない」などの声も聞きます。そこで沖縄では道ができない年は、陸地にあるニレーシン(ニライ神)から拝む人が多いです。

| <ニレーシン(ニライ神)> ●海洋博公園内、郷土村 | |

| [住所] | 〒905-0206沖縄県国頭郡本部町石川529 |

これらのリューグマチ(竜宮祭)は、かつては先の戦争などで亡くなった人々の供養のために行われてきました。

遠い地で亡くなった魂を、浜で供養するため「浜焼香(ハマスーコー)」とも言われます。

竜宮底親産潮砂の神(リューグスクシンウブスナヌカミ)やニレーシン(ニライ神)ではなくとも、集落のリューグヌカミ(竜宮の神)や、海岸の浜で海に向かって拝んでも、問題はありません。

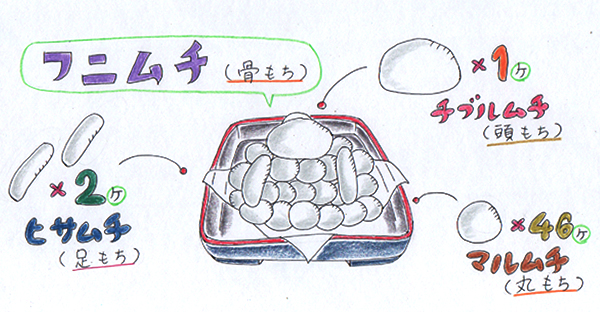

2026年:ハマウイ(浜降り)のお供え物「三月御重」

◇サングァチウジュウ(三月御重)を持って、海へ降ります

ハマウイ(浜降り)の行事食と言えば、三月菓子やフーチムチ(よもぎ餅)を詰めた重箱料理「サングァッチウジュウ(三月御重)」です。

●ハマウイ(浜降り)では、三月菓子・赤寒天・花イカなどのおかずが行事食です。

重箱料理は「チュクン(両方)」のおかず重2段、お菓子重2段、計4段を用意しました。

ただし沖縄では昔から、ハマウイ(浜降り)へご馳走の重箱料理を持って行きますが、旧盆やシーミー(清明祭)で準備する重箱料理ではありません。

ハマウイ(浜降り):三月御重とは

◇揚げ菓子「三月菓子」やよもぎ餅、お赤飯などを詰めた重箱料理です

「サングァッチウジュウ(三月御重)」とは、沖縄でハマウイ(浜降り)に持参する、4段重ねの重箱料理です

シーミー(清明祭)や旧盆で準備をする重箱料理とは違い、色鮮やかなおかずと、三月菓子やフーチムチ(よもぎ餅)を詰めた4段の重箱料理が、昔ながらのサングァッチウジュウ(三月御重)でした。

| <2026年沖縄のハマウイ(浜降り):三月御重> ●下記4段の重箱からなります | |

| [段和] | [内容] |

| [1段目] ・おかず重箱 | ●奇数品目を詰める ・花イカ ・紅寒天 ・昆布巻き ・紅梅玉子 ・カステラかまぼこ ・紅かまぼこ ・てんぷら ・紅白ジーマーミー(お豆) …などなど |

| [2段目] ・お赤飯 | ●奇数個を詰める ・お赤飯おにぎり |

| [3段目] ・フーチムチ | ●奇数個を詰める ・ヨモギもち |

| [4段目] ・サングァッチグァーシ (三月菓子) | ●奇数個を詰める ・揚げ菓子 |

沖縄のハマウイ(浜降り)の行事食、サングァチウジュウ(三月御重)は、1段目~4段目それぞれに、お赤飯などのハレの料理を詰めたピクニック料理です。

三月菓子はおやつにあたり、小麦粉とお砂糖、玉子の生地を揚げた、揚げ菓子となります。

ハマウイ(浜降り):行事食の作り方

◇三月菓子は現代の、短い「ドーナツ棒」です。

サングァッチグァーシ(三月菓子)は、短い「ドーナツ棒」に似ています。

ただ、一般的にドーナツなどを作る時には生地を泡立てますよね。けれども三月菓子では昔のお菓子なので、あまり泡立てて生地を作らない点が違います。

| <三月菓子の作り方> | |

| [材料] | ●材料A ・小麦粉…300グラム ・玉子…3個 ・砂糖…200グラム ●材料B ・サラダ油…大さじ1 |

| [作り方] | ●タネづくり (1)材料Aをヘラで混ぜる (2)材料B(サラダ油)を加え混ぜる ●休ませる (3)タネをラップで包む (4)冷蔵庫で30分ほど休ませる ●形作り (5)伸ばして3cm×6cmほどに切り分け (6)(5)の中央に軽い切り目を入れる ●完成 (7)揚げて完成 |

三月菓子は現代の沖縄でも、ハマウイ(浜降り)が行われる旧暦3月3日頃になると、スーパーで手作りのものが販売されています。

あまり泡立てずにできるため、子どもと手作りを楽しむのも良いですし、手軽にスーパーで購入しても良いでしょう。

ハマウイ(浜降り):沖縄のおもちはもち粉です

◇沖縄のおもちはもち粉で作ります

全国的にはもち米をついておもちを作りますよね。

沖縄のおもちはハマウイ(浜降り)に限らず、もち粉からおもちを作ります。

ハマウイ(浜降り)のおもちはフーチムチ(ヨモギもち)ですので、すりつぶしたフーチバー(ヨモギ)をもち粉で作ったタネに混ぜて作ると良いでしょう。

| <ハマウイ(浜降り)のフーチムチ> | |

| [材料] | ・フーチバー(ヨモギ) ・もち粉 ・砂糖(適量) ・あんこ ・きなこ |

| [フーチムチ] | (1)フーチバー(ヨモギ)を、ミキサーですりつぶす (2)もち粉で作ったおもちのタネに混ぜる (3)タネにあんこを入れる(紅芋あんこなど) (4)きなこをまぶす |

沖縄のヨモギは「フーチバー」ですが、全国的なヨモギとは違い、独特な酸味、爽やかな香りがします。

また大きな葉も特徴的ですので、今ならば全国的なヨモギでも、フーチバーでもお好みに合わせて選ぶと良いでしょう。

2026年:ハマウイ(浜降り):ヒヌカンへの拝み方

◇ヒヌカン(火の神)のお供え物は、フーチムチ(ヨモギもち)です

ハマウイ(浜降り)へ出かける日の朝は、日ごろヒヌカン(火の神)のお世話をしている家族が、一人でも良いのでフーチムチ(ヨモギもち)を供えて拝みます。

<ハマウイ(浜降り):ヒヌカン(火の神)への拝み>

「本日は旧暦3月3日の

ハマウイ(浜降り)の日です。

美味しいフーチムチ(ヨモギもち)を

お酒とともに供えておりますので、

どうぞお受け取りください。

ブジにハマウイ(浜降り)を

済ませることができますよう、

どうぞお見守りくださいますように…。」

このようにお伝えしてお供え物をお供えし、手を合わせます。

続いてお仏壇のご先祖様へもフーチムチ(ヨモギもち)をお供えして同じように拝みを捧げた後、サングァチウジュウ(三月御重)を持参して海へ出かけると良いでしょう。

| <ハマウイ(浜降り)のフーチムチ> | |

| [お供え物] | [個数] |

| [基本のお供え物] | |

| (1)ミジトゥ(お水) | ・1杯 |

| (2)マース(塩) | ・1杯 |

| (3)ウサク(お酒) | ・1杯 |

| (4)供え葉 (チャーギやクロトンなど) | ・1立て |

| [ハマウイ(浜降り)] | |

| (5)フーチムチ(ヨモギもち) | ・5個 (お皿に取り分ける) |

| [お線香] | |

| ●ジュウゴフンウコー (十五本御香) | ・日本線香…15本もしくは5本 ・沖縄線香…タヒラ半(2枚と半分) |

沖縄線香は日本線香6本がくっ付いた1枚板の「ヒラウコー(平御香)」です。

安いですが煙が多く灰になりやすい、大きいことから、現代では日本線香を5本供える家が増えています。

ハマウイ(浜降り):お仏壇へのお供え物

◇お仏壇へもフーチムチ(よもぎもち)を供えます

ハマウイ(浜降り)お出かけ前の拝み先は、最初にヒヌカン(火の神)へ拝んだ後に、お仏壇への拝みです。

ヒヌカン(火の神)と同じく、ハマウイ(浜降り)の行事食であるフーチムチ(よもぎもち)をお供えすると良いでしょう。

| <ハマウイ(浜降り):お仏壇へのお供え物> | |

| [お供え物] | [個数] |

| [基本のお供え物] | |

| (1)ウチャトゥ(お茶) | ・2段目に左右2杯 |

| (2)ウサク(お酒) | ・2段目中央に1杯 |

| (3)供え花 | ・1段目左右に2立て |

| [ハマウイ(浜降り)] | |

| (4)フーチムチ (ヨモギもち) | ・5個 (お盆に乗せ、お箸を添える) |

| [お線香] | |

| ●ジュウニフンウコー (十二本御香) | ・日本線香…12本もしくは4本 ・沖縄線香…タヒラ(2枚) |

浜へ持参するのは、先ほどご紹介した「サングァッチウジュウ(三月御重)」ですね。1段目~4段目まで、ご馳走やお赤飯、三月菓子とそれぞれ違います。

ヒヌカン(火の神様)へのお供え物と、お仏壇へのお供え物の違いは「お箸」です。ご先祖様にはお箸を添えますが、神様へはお箸は添えません。

●よもぎの強い香りが厄祓いの役割です。

現代でもフーチムチ(よもぎ餅)や三月菓子は詰められますが、子ども達が喜ぶような、行楽弁当を詰め込んで潮干狩りを楽しむ家が多いでしょう。

2026年:現代の沖縄のハマウイ(浜降り)

◇現代のハマウイ(浜降り)は、潮干狩りを楽しむ家族が増えました。

現代の沖縄のハマウイ(浜降り)では、男女関係なく、家族で潮干狩りを楽しむ日とする家が多いです。

沖縄のハマウイ(浜降り)、旧暦3月3日(2026年4月19日日曜日)頃は、潮干狩りのピーク時期でもあります。

(獲ろうと思えば一年中潮干狩りはできますが)家族で潮干狩りイベントを楽しむ家の多くが、毎年3月~5月のピーク時だったためか、いつしか潮干狩りを楽しむ家族が増えました。

潮が引いた遠浅の海岸で貝を掘るので、干潮時間の前後を狙います。

<2026年のハマウイ(浜降り):潮干狩り!>

●潮見表から干潮時間を調べる

・干潮時間の2時間前~干潮時間の3・4時間後くらいまで

満潮時はどんどん水位が上がってきます。赤ちゃんなど3歳までのお子様が一緒の時には、「潮が上がって来たな…」と思ったらすぐに海から上がると安心です。

2026年:現代の沖縄のハマウイ(浜降り)は行楽弁当?

◇現代は、潮干狩りにピクニック弁当を持参する家族も多くいます。

現代の沖縄のハマウイ(浜降り)では、三月菓子やフーチムチ(よもぎ餅)も詰めながら、より、行楽弁当の趣が強いでしょう。

沖縄ではハマウイ(浜降り)の時期になると、スーパーでフーチムチ(よもぎ餅)や三月菓子が販売されるため、気軽に購入して行楽弁当と一緒に楽しむ家族も多いです。

<2026年現代のハマウイ(浜降り):貝料理>

・ムール貝

・アサリ

・ティラジャー(マガキガイ)

お味噌汁などにしても良いですね!

沖縄では潮見表も書店のカウンターなど、あちらこちらで販売されています。

「潮mieYell」も、毎日の干潮・満潮時間の情報が記載されているので、コチラをチェックするのも良いでしょう。

2026年:ハマウイ(浜降り):潮干狩りスポット

◇近くにウガンジュ(拝所)がある海岸が好まれる傾向です。

現代の沖縄のハマウイ(浜降り)でも、潮干狩りのレジャーとともに、海辺のウガンジュ(拝所)を参る家族も多く見受けます。

●女性が罪穢れを清める本来の意味から離れている今も、この時期にウガンジュ(拝所)を訪ねる家もあるでしょう。

なかには潮干狩りができない場所もありますが、近くにウガンジュ(拝所)があり、沖縄のハマウイ(浜降り)で人気のスポットは下記です。

ハマウイ(浜降り):ティダウッカー(ティダ御川)

◇ティダウッカー(ティダ御川)は太陽神として祀られました

「ティダウッカー(ティダ御川)」は沖縄の言葉で「太陽神」を差し、霊水の湧き出る泉でした。

ただし、現代は埋め立てなどにより地形が変わり、水は湧き出ていません。また海の先には拝みの島として有名な久高島があり、遥拝所の役割もあります。

| <沖縄のハマウイ(浜降り)スポット①ティダウッカー> | |

| [住所] | 〒901-1503 沖縄県南城市知念知名 |

遠浅の岩肌が続く海岸ですが、岩に囲まれた水から魚が出てきて、子どもも魚取りを楽しめますよ!

ハマウイ(浜降り):瀬長島(せながじま)

◇瀬長島には子宝岩があります。

子宝岩のあった瀬長島(せながじま)は、今はかつての子宝岩を再現した岩が建つ海岸があります。

かつての子宝岩は、岩に穴が2つ空いていて、そこに小石を投げ込む岩でした。「穴に小石が入ると子宝に恵まれる」と言われています。

| <沖縄のハマウイ(浜降り)スポット②瀬長島> | |

| [住所] | 〒901-0233 沖縄県豊見城市瀬長 |

現代では瀬長島ホテルが入ったことにより、龍神の湯や、瀬長島ウミカジテラスも開発され、観光も海遊び、温泉まで楽しめる点も人気の秘密です。

ハマウイ(浜降り):ヤハラヅカサ

◇ヤハラヅカサは沖縄の天孫降臨神話の地です。

「ヤハラヅカサ」とは、琉球開闢の神「アマミキヨ」が、久高島を経て初めて沖縄本島に足を踏み入れた場所として知られています。

●ヤハラヅカサのある南城市の百名海岸は、バーベキュー・浜釣りで人気です。

…満潮時には海に浸かっているものの、干潮時にはその姿を見せるため、沖縄のハマウイ(浜降り)でも選ばれるようになりました。

| <沖縄のハマウイ(浜降り):ヤハラヅカサ> | |

| [住所] | 〒901-1400沖縄県南城市玉城百名 |

ヤハラヅカサのある百名海岸の手前、ミーバルビーチ沿いには、創業20年以上の老舗「浜辺の茶屋」や「山の茶屋」など、観光客にも人気があるカフェスポットもあり、愛されています。

泡瀬ビジュル

◇泡瀬ビジュルは子授け・子育ての神様です。

泡瀬ビジュルは泡瀬交差点の南東にある、子授けや子育ての神様です。

泡瀬ビジュル自体は潮干狩りスポットではありませんが、近郊の泡瀬干潟が潮干狩りで人気があるため、泡瀬ビジュルで参拝した後、潮干狩りを楽しむ家族も見受けます。

| <沖縄のハマウイ(浜降り):泡瀬ビジュル> | |

| ●泡瀬ビジュル | |

| [住所] | 〒904-2172沖縄県沖縄市泡瀬2丁目1 |

| ●泡瀬干潟 | |

| [住所] | 〒904-0000沖縄県沖縄市 |

泡瀬干潟ではアサリなどの二枚貝が多く捕れる他、カニやヨコエビなど、さまざまな種類の生物を楽しむことができるでしょう。

ハマウイ(浜降り):潮干狩りスポット

◇屋我地海岸や海中道路が人気です。

ハマウイ(浜降り)に人気の潮干狩りスポットには、屋我地海岸(やかじかいがん)や海中道路です!

沖縄県北部であれば、名護市の屋我地島にある屋我地ビーチも人気があります。干潮になって潮が引くと、海藻が広がる景色も有名です。

| <沖縄のハマウイ(浜降り):潮干狩りスポット> | |

| ●屋我地ビーチ | |

| [住所] | 〒905-1631沖縄県名護市屋我143番地 |

| ●海中道路 | |

| [住所] | 〒904-2427沖縄県うるま市与那城屋平 |

沖縄県最大の干潟面積として知られる海中道路は、道の駅あやはし館があり、そこにトイレ・シャワー更衣室などの施設が整っているため、子連れの家族には便利でしょう。

沖縄のハマウイ(浜降り)で潮干狩りをするなら?

初めてであれば、潮干狩りに行く前に100円均一などに行って、道具を購入すると良いでしょう。

<沖縄のハマウイ(浜降り):潮干狩りの道具>

・土を掘るスコップ

・軍手

・貝を集めるバケツ

・貝を掻きだすくまで

ホームセンターだとより本格的に揃いますが、楽しむ程度であれば100円均一でも充分に揃います。

まとめ:女性の行事「ハマウイ(浜降り)」は毎年旧暦3月3日です

◇2026年の沖縄のハマウイ(浜降り)は、旧暦3月3日、新暦では4月19日(日)に行われます。

ハマウイ(浜降り)は、現代では家族で潮干狩りを楽しむ季節行事として親しまれていますが、もともとは家の女性が浜に降り、潮水で身を清めることを目的とした大切な旧暦行事でした。

海へ降りて穢れを祓い、竜宮の神へ祈りを捧げるという本来の意味を知ることで、ハマウイ(浜降り)は単なるレジャーではなく、自然や祖先と向き合う行事であることが分かります。

2026年のハマウイ(浜降り)も、それぞれの家庭の形に合わせて、無理のない方法で海に親しみ、春の訪れを感じる一日として過ごしてみてはいかがでしょうか。

[2026年シーミー(清明祭)]

・沖縄のお墓参り行事シーミー(清明祭)、2026年はいつ?お供え物や拝み方まで解説!

まとめ

沖縄のハマウイ(浜降り)今と昔

●昔のハマウイ(浜降り)

・三月御重(よもぎ餅・三月菓子)

・女性が浜に降りる日

・潮水に手足を浸して罪穢れを清める

・赤ちゃんは「ミジナディ(水撫で)」

・ヒヌカンとお仏壇へよもぎ餅を供える●今のハマウイ(浜降り)

・家族で潮干狩り行事

・行楽弁当を持って行く

・よもぎ餅や三月菓子を買う家もある●御願ができる海

・ティダ御川(魚捕りのみ)

・ヤハラヅカサ(浜遊び/バーベキュー)

・泡瀬ビジュル(泡瀬干潟の帰りなど)●潮干狩りスポット

・泡瀬干潟

・屋我地海岸

・海中道路