「沖縄で送る年賀状の書き方は?」

「沖縄で年賀状の書き方に失礼な言葉はある?」

「沖縄で年賀状を送るマナーは?」

新年のご挨拶として沖縄で送る年賀状、基本的な書き方マナーを理解して、失礼のないものを送りたいですよね。日ごろからお付き合いのある人ばかりではないため、失礼な年賀状の書き方で相手を不快にさせてしまうこともあります。

本記事を読むことで、失礼のない年賀状の書き方マナーを理解し安心して年賀状を送ることができます。後半では最初の挨拶文や、ひと言添える添え書きに適した、相手によって違う例文もご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄で送る年賀状の書き方

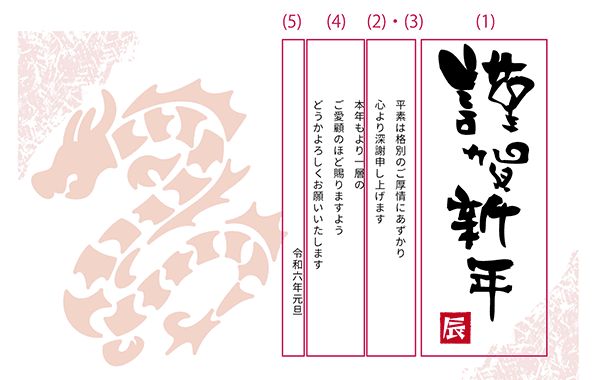

◇沖縄で送る年賀状は、5つの構成に分かれています。

絵や文章を書く面「裏面」は、5つの構成で進めましょう。

年賀状の正しい書き方は「5つの構成」を理解すると分かりやすいです。

冒頭に「賀詞(がし)」と呼ばれる、お祝いの言葉を大きく書いて、その下に旧年中のお礼「謝辞」を小さい文字で書きます。

①新年のお祝い(賀詞)

◇年賀状に欠かせない「賀詞」は、新年を祝う言葉を端的に表したものです。

ただし、使う相手や場面によって適切な表現が異なるため、注意が必要です。特に目上の方に対しては「賀」「寿」など一文字だけの賀詞は失礼にあたるとされます。

● 一文字の賀詞(賀・寿・福など)

親しい友人や同年代への年賀状では問題ありませんが、目上の方やビジネス関係には避けた方が無難です。

● 二文字の賀詞(迎春・賀正・初春など)

簡潔ながら丁寧な表現で、友人や親戚などに広く使えます。ただし、ビジネスシーンではやや軽い印象になることもあります。

● 四文字の賀詞(謹賀新年・恭賀新春・新春吉祥など)

格式が高く、目上の方やビジネス関係にも適した表現です。迷った場合には「謹賀新年」を選べば間違いありません。

このように、賀詞は「相手に合わせて選ぶ」のが大切です。沖縄でも本州と同じマナーが適用されるため、失礼のないように表現を選びましょう。特に仕事関係では「謹賀新年」などの四文字賀詞を用いることで、信頼感を損なわずに新年の挨拶を伝えることができます。

②謝辞(旧年中のお礼)

年賀状では、昨年お世話になったことへの感謝を伝えるのが基本です。形式的な賀詞だけでは味気なくなってしまうため、相手に合わせて一言添えることで印象がぐっと良くなります。

特にビジネスでは丁寧な表現、友人や親戚には柔らかい言葉、といったように使い分けが大切です。

<文例>

【ビジネス】

旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。

【親しい相手】

昨年も変わらぬお付き合いをいただき感謝しております。

【親戚】

昨年は〇〇の際にお世話になり、ありがとうございました。

文例を参考にしながらも、できるだけ具体的な出来事を交えて感謝を伝えると、相手の心に響きやすくなります。沖縄では親戚や地域のつながりが強いため、少し踏み込んだ一言を添えるのも喜ばれるでしょう。

③相手の幸を願う

謝辞のあとには、相手の健康や発展を祈る一文を入れるのが慣例です。年賀状は「相手の幸せを願う手紙」でもあるため、形だけで終わらせず、温かい気持ちを込めることが大切です。

<文例>

【ビジネス】

貴社のますますのご発展をお祈りいたします。

【友人・親しい相手】

笑顔あふれる一年になりますように。

【親戚・家族宛】

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

誰に送るかによって言葉の選び方を変えると、より心のこもった一通になります。特に沖縄では家族や地域の絆を重んじる文化があるため、健康や家族の幸せを祈る表現を入れると一層喜ばれるでしょう。

④今後の願い文

過去の感謝や祈りに続けて「これからも良い関係を続けたい」という思いを伝えるのが今後の願い文です。未来へつなげる一文を入れることで、年賀状全体に締まりが出ます。

<文例>

【ビジネス】

本年も変わらぬご指導のほどよろしくお願いいたします。

【友人・親しい相手】

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

【親戚・地域の方】

変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。

今後の願い文は相手との関係性を意識して使い分けましょう。沖縄らしく「本年もゆたしくうにげーさびら(よろしくお願いいたします)」と方言を添えるのも温かみがありますが、ビジネスや目上の方には避けた方が無難です。

⑤日付

最後に日付を添えるのが年賀状の基本的な形です。一般的には「元旦」と入れるだけでも十分ですが、より丁寧にするなら元号や西暦を添えます。

<文例>

【元号表記】

令和八年 元旦

【西暦表記】

2026年 元旦

【月日を入れる場合】

令和八年一月一日

注意点として「一月一日 元旦」と書くのは二重表現になるため避けましょう。また、西暦と和暦を混在させないのも大切です。沖縄でも本州と同じマナーが通用するため、どちらか一方に統一すると安心です。

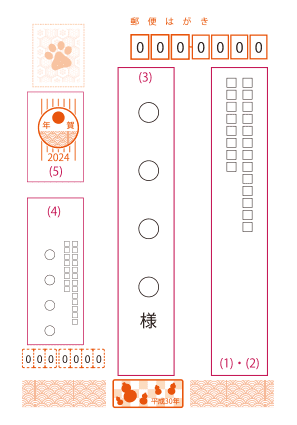

沖縄で年賀状の宛名の書き方

宛名や住所の書き方は、年賀状の印象を大きく左右します。せっかくの新年の挨拶が「雑に書かれている」と思われないよう、基本のマナーを押さえておきましょう。

①住所の書き方

住所は省略せず、正式名称で丁寧に書くのが基本です。特に沖縄では「与那原(よなばる)」など旧字や小さな文字を含む地名も多いため、正確に記すことが大切です。

<正しい書き方とNG例>

| 書き方 | 正しい例 | NG例 |

|---|---|---|

| 番地 | 那覇市首里石嶺町一丁目○番地三号 | 那覇市首里石嶺町1-○-3 |

| マンション名 | コーポ〇〇201号室 | 〇〇M201、部屋番号省略 |

| 地名 | 沖縄県島尻郡与那原町 | 沖縄県島尻郡与原町(誤表記) |

| 郵便番号 | 〒901-1201(算用数字可) | 〒九〇一‐一二〇一(漢数字で冗長) |

このように、正しい表記は「丁寧さ」と「信頼感」に直結します。特に番地やマンション名を省略すると、相手に配慮が足りない印象を与えるため注意が必要です。

②数字の書き方

年賀状の住所や日付では、縦書きの場合は漢数字を使うのが基本です。ただし、郵便番号は算用数字を用いるのが一般的です。

<文例>

【縦書きの例】

那覇市首里石嶺町一丁目○番地三号

【横書きの例】

那覇市首里石嶺町1-○-3

また、西暦と和暦はどちらでも構いませんが、混在させないことが大切です。沖縄でも本州と同じマナーが適用されますので、「令和八年」「2026年」のどちらかに統一して書きましょう。

数字の扱いを丁寧にするだけで、年賀状全体の格が一段と上がります。

③宛名の書き方

宛名は年賀状の顔ともいえる部分です。敬称や肩書きを間違えると、せっかくの挨拶状が台無しになってしまいます。

<正しい宛名の付け方>

【個人宛】

「様」を付けるのが基本。先生には「先生」と書き、二重敬称は避けます。

【会社宛】

会社名には「御中」を付け、個人名には「様」を付けます。会社名+個人名の場合は「株式会社〇〇 △△様」となり、「御中」と「様」を重ねて使わないのがマナーです。

【役職宛】

「〇〇部長様」とは書かず、「〇〇部長 △△様」と役職と氏名を併記します。

宛名の丁寧さは、そのまま相手への敬意を表すものです。

④送り主情報

年賀状の裏面には、自分の住所や氏名を必ず記載します。特に沖縄では親族・知人との交流が多いため、差出人の情報がないと「誰から届いたのか分からない」と混乱を招きかねません。

<送り主情報の基本>

【個人の場合】

住所・氏名を省略せず記載。縦書きなら漢数字を用いる。

【家族の場合】

世帯主の氏名を大きく書き、家族の名前を添える。小さなお子さんの名前を加えると温かみが増す。

【会社からの場合】

会社名・部署・役職・氏名を省略せず記載。特にビジネスの場面では「会社名だけ」で出すのは避ける。

送り主情報を整えておくことで、相手が返事を出しやすくなる点でも重要です。

⑤年賀状は「朱書き」

◇年賀状の表面には「年賀」と朱書きするのが正式です。

これは郵便局が年賀郵便として仕分ける目印となり、確実に新年に届くようにするためのルールでもあります。

朱書きは赤ペンで構いませんが、太すぎる文字や装飾は避け、はっきりと読みやすく書くことが大切です。また、喪中の場合は「年賀」と朱書きせず、通常の挨拶状として扱う点にも注意しましょう。

朱書きには「新年を祝う意志を明確に伝える」という意味も込められているため、形式的ではなく心を込めて書くことが大切です。

沖縄で年賀状の書き方の注意点

宛名や肩書きに関するマナーは、相手に対する敬意がそのまま表れる大切なポイントです。特に年賀状は新年最初の挨拶状であるため、細かい部分で失礼にならないよう注意しましょう。

①敬称

敬称は、相手に対する敬意を表す大切な要素です。基本的には個人名の後に「様」を付けるのが原則となります。先生や医師など、特定の職業に対しては「先生」と付けて差し支えありません。

<文例>

【個人宛】

田中一郎 様

【医師や恩師宛】

山田太郎 先生

敬称を省略すると相手に対して無礼な印象を与えてしまいます。必ず名前と一緒に正しい敬称を記し、二重敬称(例:「山田先生様」)は避けることが大切です。

②肩書きに敬称を付けない

宛名に役職や肩書きを入れる場合は、その後に敬称を重ねてはいけません。役職そのものが敬意を表すため、さらに「様」などを付けるのは誤りになります。

<文例>

【正しい書き方】

株式会社〇〇 営業部長 山田太郎 様

【誤った書き方】

株式会社〇〇 営業部長 山田太郎 部長様

肩書きと敬称の両方を併記すると、不自然でかえって失礼に見える場合があります。特にビジネス関係では正しい形に整えることで、信頼感を損なわずに新年の挨拶を届けることができます。

③「御中」の後に敬称を付けない

会社や団体宛に送る場合は、宛名の末尾に「御中」を付けます。ただし「御中」の後に「様」や「各位」を重ねるのは誤りです。御中はその組織全体に対する敬称であり、二重敬称にあたるからです。

<文例>

【正しい書き方】

株式会社〇〇 御中

【誤った書き方】

株式会社〇〇 御中様

宛名の正しい形を守ることで、相手に対する敬意がより的確に伝わります。ビジネスでは特に細部のマナーが見られるため、御中の使い方は確実に押さえておくと安心です。

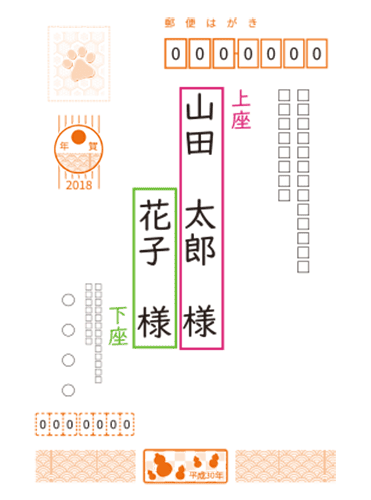

沖縄の年賀状の宛名が連名

◇年賀状を家族や夫婦に送る場合は、宛名を連名で書くことがあります。

このとき大切なのは「上座・下座」の考え方です。日本の伝統的な書き方では、はがきの右側が上座、左側が下座とされます。そのため、主となる人物を中央寄り(右側)に書き、続けて左隣に他の名前を添えるのが正しい書き方です。

①ご夫婦に送る

ご夫婦に宛てて送る場合は、世帯主を中央に記載し、その左隣に配偶者の名前を添えるのが基本です。一列に並べて書く「沖縄 太郎・花子様」という形は誤りで、夫婦の上下関係を無視した書き方となるため注意しましょう。

<文例>

【正しい書き方】

沖縄 太郎様(左隣に)花子様

【誤った書き方】

沖縄 太郎・花子様

このように中央を基準に「太郎様」、その左隣に「花子様」と並べるのが正解です。夫婦宛の年賀状では、この並び方がもっとも丁寧とされます。

②ご家族に送る

家族全員に宛てる場合も「右が上座、左にいくほど下座」という考え方で並べます。世帯主を右側に置き、左隣に配偶者、その左に子どもたちの名前を順に記載しましょう。

<文例>

沖縄 太郎様(左隣に)花子様、一郎様、次郎様

このように、宛名は家族全員を横に並べる形で記載します。子どもが多い場合でも、できる限り左に向かって順に並べることで、正式な連名としての体裁が整います。

相手が親しい親戚であれば、子どもの名前を下の名前だけにするケースもありますが、正式さを重視する場合は必ずフルネームで統一しましょう。

③差出人が連名

差出人を夫婦や家族の連名にする場合も、基本は宛名と同じです。右側に世帯主を記載し、その左隣に配偶者、さらに子どもたちを並べます。受け取る相手がひと目で差出人を把握できるよう、できるだけフルネームを使うと安心です。

<文例>

【夫婦連名】

沖縄 太郎・花子

【家族連名】

沖縄 太郎・花子・一郎・次郎

【会社+個人連名】

株式会社〇〇 代表取締役 沖縄 太郎・花子

特に会社や団体と個人を連名にする場合は、会社名を最初に記載し、代表者名や家族名を添える形にします。沖縄では親族や地域社会とのつながりを大切にするため、子どもの名前も添えると、より温かみのある年賀状となるでしょう。

差出人の連名は「誰から届いたか」が一目でわかるように配慮することが大切です。上座・下座を意識して整えることで、相手に失礼のない印象を与えられます。

年賀状の書き方で忌まれることは?

年賀状は新年を祝う挨拶状ですので、相手に不快感を与えるような表現や、不吉な意味を持つ言葉は避ける必要があります。ここでは特に注意したい3つのポイントを整理します。

①句読点を使わない

年賀状の文章では句読点(「、」「。」)を使わないのが基本的なマナーです。これは「区切る」「終わる」といった意味を避けるためであり、縁起を大切にする考え方に基づいています。

例文を書く際は、改行や適度なスペースを使って読みやすさを工夫しましょう。最近では必ずしも厳格に守られるわけではありませんが、正式なマナーとして覚えておくと安心です。

②忌み言葉を避ける

年賀状には、新年早々に不吉な意味を連想させる言葉を使わないことが大切です。特に「死」「病」「終わる」などの表現は避けるべきとされています。

<文例(避けるべき言葉)>

【忌み言葉の例】

● 去る(去る年を連想させるため不吉)

● 絶える(縁や命が途切れることを連想させる)

● 病む(病気を連想させる)

● 死ぬ(新年にふさわしくない直接的な表現)

● 終わる(物事の終わりを意味するため不吉)

忌み言葉を避けることで、相手に不快感を与えず、晴れやかな新年の挨拶ができます。どうしても似た意味を表現したい場合は「区切り」「健康を崩す」など、より柔らかい言葉に言い換えると良いでしょう。

③重複表現を避ける

同じ意味の言葉を重ねてしまうと、文章がくどくなるだけでなく、誤った表現として失礼に受け取られることがあります。特に「お祝い申し上げます」などのフレーズでは注意が必要です。

<表:NGな重複表現>

| 誤った表現 | 正しい表現 |

|---|---|

| 謹んで新年のお祝いを申し上げます | 謹んで新年のお祝いを申し上げます(「お祝い申し上げます」を1回だけで十分) |

| 去年一年間 | 昨年 |

| 新年あけましておめでとうございます | あけましておめでとうございます |

重複表現はつい使ってしまいがちですが、正しい形に整えることで文章がすっきりとし、読みやすさも増します。特に公式な挨拶状では、一言一句が相手への印象につながるため注意しておきましょう。よね。「謹賀新年 謹んでお祝い申し上げます」は、意味が重複するタブーとなります。

年賀状でタブーの書き方は?

年賀状は新年の喜びを伝える挨拶状ですので、書き方ひとつで相手への印象が大きく変わります。特にマナーに反する行為は「縁起が悪い」「雑な印象」と受け取られることもあるため、ここで基本的なタブーを押さえておきましょう。

①修正ペンの使用

年賀状の文章や宛名を間違えてしまった場合でも、修正ペンや修正テープで直すのはNGです。修正跡は見た目が悪く、相手に「新年から間違えて失礼だ」という印象を与えかねません。

<文例>

【正しい対応】

誤字があった場合は、新しいはがきに改めて書き直す

【避けるべき対応】

修正ペンで消す/二重線で消す

年賀状は特別な挨拶状だからこそ、手間を惜しまずに書き直すのがマナーです。丁寧に書き直すことで、相手への敬意が伝わります。

②ボールペンを避ける

年賀状を書く際には、黒の万年筆や毛筆、筆ペンなどを使うのが基本です。ボールペンはカジュアルすぎて、正式な挨拶状には不向きとされています。

<文例>

【推奨される筆記具】

毛筆/筆ペン/万年筆(黒インク)

【避けるべき筆記具】

ボールペン/鉛筆/カラーペン

もちろん、カジュアルな関係の友人や同僚にはボールペンでも問題ない場合があります。ただし、目上の方やビジネス関係への年賀状では、正式な筆記具を選ぶ方が安心です。

③葬祭を連想する形式を避ける

新年を祝う年賀状には、葬祭を思わせる色や形式を使うのは不適切です。特に黒枠のはがきや薄墨で書く習慣は、弔事を連想させるため避けなければなりません。

<文例>

【避けるべき形式】

黒枠のはがき/薄墨の文字/白黒のデザイン

【適した形式】

紅白や干支モチーフなど、明るく華やかなデザイン

喪中の場合は「年賀状」ではなく「喪中はがき」や「寒中見舞い」で対応するのが正解です。相手に誤解を与えないよう、用途に応じてはがきを使い分けることが大切です。

年賀状で間違えやすい言葉は?

年賀状では、普段の手紙やメールでは気にならない言葉でも、相手に「間違い」「失礼」と受け取られてしまうケースがあります。ここでは特に間違えやすい代表的な言葉を2つご紹介します。

①「A Happy New Year」

英語で年賀状を書く場合に、最もよくある誤りが「A Happy New Year」と書いてしまうことです。正しくは「Happy New Year」で、先頭の「A」は不要です。

<文例>

【正しい表現】

Happy New Year

I wish you a Happy New Year.(あなたにとって良い一年になりますように)

【誤った表現】

A Happy New Year

英語での挨拶はシンプルに「Happy New Year」と書くのが自然です。特にビジネスで海外の取引先に送る場合は、この小さな違いが信頼感にもつながるため注意しましょう。

②去年

「去年」という言葉は、年賀状では避けるのがマナーとされています。「去る」という字が縁起を損なうと考えられているためです。代わりに「昨年」「旧年」を使うのが適切です。

<文例>

【正しい表現】

昨年中は大変お世話になりました。

旧年中のご厚情に心より御礼申し上げます。

【誤った表現】

去年は大変お世話になりました。

「去年」という言葉は日常会話では問題なく使えますが、年賀状のような改まった挨拶では不向きです。年賀状では「昨年」「旧年」といった表現を使うことで、より丁寧で格調高い文章に仕上がります。

年賀状の書き方:挨拶の例文

年賀状の挨拶文は、相手との関係性によって使い分けることが大切です。ここでは目下・目上・親しい相手に向けた文例をご紹介します。

①部下など(目下)

部部下や年下の人への年賀状は、改まった表現にこだわらず、励ましや期待を込めた一言を添えると喜ばれます。親しみを持ちつつ、上から目線にならないように注意しましょう。

<文例>

【正しい表現】

昨年はよく頑張ってくれてありがとう。本年もさらなる成長を期待しています。

新しい年が実り多き一年となりますよう、心よりお祈りします。

【避けたい表現】

去年は失敗が多かったが、今年は頑張れ。

部下への挨拶では、過去の失敗を強調するような書き方は避け、前向きな言葉を選ぶのがポイントです。

②上司など(目上)

上司や恩師など、目上の方への年賀状は特に丁寧な表現が求められます。感謝の言葉を忘れず、控えめで誠意のある文章に仕上げましょう。

<文例>

【正しい表現】

旧年中はひとかたならぬご指導を賜り、誠にありがとうございました。

本年も変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

【避けたい表現】

昨年はいろいろとお世話しました。

目上の方に対しては「指導を賜る」「ご厚情をいただく」といった、謙譲や感謝を示す表現を選ぶことが大切です。

③親戚、友人知人

親戚や友人宛ての年賀状は、堅苦しい文章よりも、近況や健康を願う一言を添えると心が伝わります。相手の家族を気遣う表現も喜ばれます。

<文例>

【正しい表現】

昨年はなかなか会えませんでしたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

新しい一年が笑顔にあふれる日々となりますように。

【避けたい表現】

去年は会えなかったけど、まあ元気にしてるよね。

友人や親戚に宛てる年賀状では、多少くだけた表現も許されますが、「去年」「まあ」などカジュアルすぎる言葉は避けるのが無難です。

添え書きの例文

年賀状の本文だけでは少し形式的に感じることもあります。そこで一言「添え書き」を加えることで、相手との距離が縮まり、気持ちのこもった挨拶になります。ここでは相手別に添え書きの例文を紹介します。

①親戚、知人友人、恩師

親戚や友人、恩師には、近況や家族の様子を一言添えると親しみが増します。会う機会が減った相手にとっても、相手の生活を垣間見られるような言葉が喜ばれます。

遠い親戚や恩師など、プライベートな関係性ながらも畏まったご挨拶をする間柄であれば「旧年中に賜りましたご厚情には深く感謝しています」などのご挨拶があります。

<文例>

【親戚宛】

子どもたちも元気に成長しております。今年もよろしくお願いいたします。

【友人宛】

今年こそはゆっくり会えるといいね。良い一年を過ごしてください。

【恩師宛】

先生にはますますご健勝でご活躍くださいますよう、お祈り申し上げます。

相手にご家族がいれば「皆さまのご多幸をお祈り申し上げます」も良いですね。最後に相手の健康と幸福を願い「本年もお互いにとって善き一年となりますように」と締めると良いでしょう。

添え書きは長く書く必要はなく、1〜2行でも十分です。相手ごとの関係性を意識して、自然な一言を添えると好印象です。

②会社関係者

年賀状で会社関係者に送る添え書きは、最も言葉選びに気を遣う場面です。上司や取引先といった目上の相手には、丁寧な感謝の言葉を中心に。同期や同僚には励ましや共感を込めて。部下や後輩には労いや期待を伝えると良いでしょう。

<文例>

【上司・目上の相手宛】

旧年中は親身なご指導をいただき感謝しております。

旧年中の経験を生かし、さらに精進してまいります。

【同僚宛】

今年も一緒に切磋琢磨して進んでいきましょう。

昨年は公私ともに良い時間をいただき、ありがとうございました。

【部下・後輩宛】

今年もよろしくお願いします。

旧年中は〇〇さんのご活躍を嬉しく思っています。

会社関係者への添え書きでは「立場に応じた敬意」が重要です。同僚であっても年上なら一歩引いた言葉を。部下であっても礼儀を欠かさず、労いを添えることで、信頼と良好な関係を築く一助になります。

③ビジネス(取引先)

特に大切な取引先や顧客に対しては、感謝と信頼を重視した一文を加えましょう。堅実な言葉選びが求められます。

<文例>

本年も貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

こうしたビジネス宛ての添え書きは、儀礼的でも構いませんが、誤字脱字や名前の間違いは信頼を損ねます。送る前には必ず確認をしましょう。

[番外編]近況報告

また昨年の年賀状から、結婚や就職、子どもの入学など、人生の節目を迎えていた人々は、親戚や友人知人への年賀状で近況報告を兼ねると良いでしょう。

「おかげさまで次女○○が小学校へ入学しました

本年も親子ともども宜しくお願いいたします」

などです。

また自身の近況報告だけではなく、相手の近況を尋ねる文面や、相手家族の人生の節目や記念事があれば、お祝いの言葉を添えても良いでしょう。

一年の始まりを祝う年賀状に添える言葉は、明るく前向きに相手の心が元気になる・ホッとするひと言を添えるようにします。

[番外編]添え書きのタブー

年賀状の正しい書き方は「賀詞」と呼ばれる年始を祝う言葉の後、旧年中のお礼や相手の一年の幸を願う言葉を添え、最後に日付けを付ける流れです。

日ごろの手紙とは違い「一年の計は元旦にあり」と言うように、年賀状に添える添え書きには、あまり繊細な事柄は控えます。

<年賀状で避けたい内容>

・病気や怪我

・旧年中の不幸

・結婚や出産のお伺い

現代の事象についても暗い内容は避けましょう。

もしも相手が病気などで気遣いのひと言を添えたいならば、その事象に直接触れることなく、手書きで相手がホッとする・元気になる、前向きな表現をえらびます。

年始状とは?出す時期・文例・書き方を解説

◇年賀状が出せないときに代わりに送るのが「年始状」です。

喪中や多忙などの事情があっても、新年の挨拶を伝えたいときに役立つ手段であり、相手との関係を大切にする気持ちを形にできます。ここでは、年始状を出すべき場面や時期、書き方と文例を詳しく解説します。

年始状を出すべき場面(喪中・出しそびれ・ビジネス)

年始状は、通常の年賀状を出せないときに代わりに送る挨拶状です。特に喪中やビジネス関係では「挨拶を欠かさない誠意」を示すことにつながります。

<文例>

【喪中のとき】

祝いの言葉を避け、静かに新年の挨拶を伝えるために送る。

【年賀状を出しそびれたとき】

松の内を過ぎてからでも、新年の挨拶を欠かさず送れる。

【ビジネス上の必要】

取引先や顧客に対して、形式的に新年の挨拶が必要な場合に利用。

このように年始状は、相手との関係を大切にするための柔軟な選択肢です。形式ばかりを気にせず、気持ちを伝えることを優先しましょう。

年始状を出す時期の目安(いつまでに出す?)

年始状を出す時期は、松の内(一般的に1月7日頃まで)が過ぎてからが目安です。遅くとも1月15日頃までに届くように手配すると、相手に失礼がありません。

<文例>

【出す時期の目安】

・松の内明けの1月7日〜15日頃まで

・遅くとも1月中には届くようにする

特にビジネス相手には「新年の挨拶が遅れた」と思われないよう、1月上旬に届くよう準備するのが理想です。親しい相手宛てなら1月中でも差し支えはありませんが、あまり遅れると気遣いを欠いた印象を与えるため注意しましょう。

年始状の書き方と基本構成

年始状では「賀詞(賀正・迎春など)」を避けるのが大きな特徴です。新年を祝う言葉ではなく、落ち着いた挨拶や感謝を中心に文章を組み立てると失礼になりません。

<文例>

【基本の構成】

①新年の挨拶(「新しい年を迎え…」など簡潔な一文)

②相手への感謝や健康を祈る言葉

③今後も変わらぬお付き合いをお願いする一文

この流れに沿えば、初めて書く人でも自然で誠実な文面になります。長文である必要はなく、短くても丁寧に整えてあれば十分です。

年始状の文例(ビジネス・親しい相手・喪中の場合)

実際に使える年始状の文例をご紹介します。相手や場面に合わせて調整することで、より心のこもった挨拶になります。

<文例>

【ビジネス宛】

新年を迎えるにあたり、旧年中のご厚情に厚く御礼申し上げます。

本年も変わらぬご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。

【親しい相手宛】

新しい年が皆様にとって穏やかで健やかな日々となりますように。

本年もよろしくお願いいたします。

【喪中の場合】

昨年中は大変お世話になり、ありがとうございました。

本年も変わらぬご交誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

年始状は「祝い状」ではなく「挨拶状」として出すものです。状況に応じて表現を工夫し、受け取る相手が安心できるような文面にすることが大切です。

[喪中ハガキの書き方]

・喪中ハガキはいつ出す?【2025年度版】マナーと文例・出す相手まで徹底解説

まとめ:年賀状の書き方は5つの構成でまとめます

年賀状は一年間お世話になった人々へ感謝を伝えて、新しい年にも変わらぬお付き合いを賜るようご挨拶をするものです。

基本的なマナーですが、喪中の家では年賀状を送る時期前に喪中ハガキが届きます。喪中のお祝い事は避けられますから、喪中ハガキが届いたら年賀状の送付は控えましょう。

喪中ハガキで初めて故人の訃報に触れた場合には、お線香などの供物を贈りお悔やみの気持ちを伝えることもあります。故人との関係性により判断をしてください。

近年では家族葬も多いですから、葬儀後の喪中ハガキで知る人も多いでしょう。香典や供物の辞退を記載している喪中ハガキもあるので、よく確認をして決めると安心です。

[喪中ハガキが届いた時の対応マナー]

・喪中ハガキが届いたら贈答用お線香を送るのは良い?家族葬では?送るマナーやメッセージ