「どんな種類を使えばいい?」

「名前や表書きはどう書くの?」

「外のし(熨斗)・内のし(熨斗)ってどう違うの?」

お中元を贈る際に欠かせないのが「のし(熨斗)紙」です。しかしお中元を贈るにあたり、意外と悩むポイントも多いものですよね。特に沖縄では独自のお中元文化があるため、本州へ贈るお中元マナーに戸惑う声は多いです。

会社宛てや夫婦連名で贈る場合、のし(熨斗)のマナーや書き方を誤ると失礼にあたることもあるため、基本をしっかり押さえておくことが大切です。

本記事では、「お中元ののし(熨斗)」に関する正しいマナーや選び方・書き方を初心者にもわかりやすく解説します。個人・法人を問わず安心して贈れるように、具体的な書き方の例や注意点もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

お中元にのし(熨斗)は必要?基本マナーを押さえよう

お中元を贈る際に「のし紙は本当に必要なの?」と悩む方も少なくありません。特に最近では、ネット注文や簡易包装が増えているため、のしを省略するケースも見られます。

しかし、お中元の「のし」は、相手への感謝の気持ちを正式に伝えるための大切なマナーの一つです。

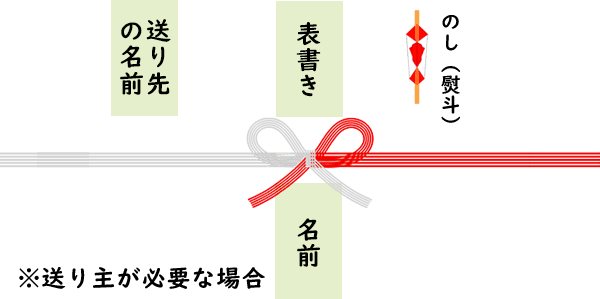

のしとは、本来は祝い事の贈り物に添える飾りのことを指します。紙の右上に印刷されている飾り部分を「のし」、中央に印刷された紐状のものを「水引(みずひき)」と呼びます。

水引には「紅白」や「黒白」などさまざまな色がありますが、お中元では「紅白の蝶結び」が一般的です。これは、何度あっても良い慶事に使うという意味合いがあります。

また、「のしがない=簡易的・略式」という印象を与えてしまうこともあるため、特に目上の方や取引先などへ贈る場合は注意が必要です。

お中元の贈り物に心を込めるなら、形式もしっかり整えることが大切です。のしの役割や意味を理解し、正しいマナーを押さえておきましょう。

のし(熨斗)とは?意味と役割

「のし」とは、贈り物に添える飾り紙の一種で、正式には「のし紙」と呼ばれます。右上に印刷された「のし飾り」は、昔の「熨斗鮑(のしあわび)」を簡略化したもので、祝意や感謝の気持ちを表す意味があります。

のし紙には「表書き」と「名前」、そして中央の「水引」があり、贈り物の目的や相手に応じて種類を使い分けることがマナーとされています。

特にビジネスシーンや目上の方へ贈るお中元では、のしを付けることで丁寧な印象を与え、心を込めた贈答品であることを伝えられます。

最近では「のし不要」の簡易包装も増えていますが、正式な場面ではやはり「のし」の存在が重要です。

お中元でのし(熨斗)はいる?使う理由を解説

お中元とは、日ごろお世話になっている方に感謝の気持ちを伝えるための日本の伝統的な風習です。そのため、感謝の心を形として表現する「のし」は、贈答マナーの基本とされています。

特に会社関係や取引先、親戚などへの贈り物では、のし紙の有無によって相手の印象が大きく変わることもあります。「マナーを心得ている人」と思われるためにも、のしの有無は重要なポイントです。

また、のし紙には「表書き」として「御中元」と記すのが一般的で、贈る目的が明確になるという役割も果たします。見た目の丁寧さだけでなく、実用的な意味もあるのです。

お中元で紅白の水引を選ぶマナーとは

お中元ののし紙で最もよく使われるのが、紅白の蝶結び水引です。これは「何度あっても良いこと」に使う水引で、季節の挨拶や慶事全般に適しています。

一方で、婚礼や弔事には使用する水引の色や形が異なるため、間違えないよう注意が必要です。お中元に黒白や金銀の水引を使ってしまうと、かえって失礼にあたる可能性があります。

また、「蝶結び」か「結び切り」かの違いも、マナーの基本として理解しておきましょう。

お中元では必ず「紅白の蝶結び」が適していますので、のし紙を選ぶ際には水引の色・本数・結び方まで確認することが大切です。

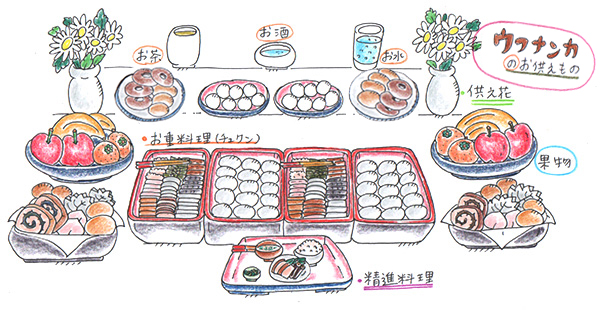

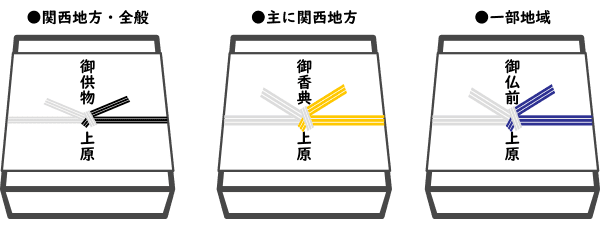

[沖縄県内におけるお中元マナー]

種類と選び方のポイント

のし紙にはいくつかの種類があり、贈る相手やシーンに合ったタイプを選ぶことが、正しい贈答マナーとされています。

たとえば、水引の形には「蝶結び」や「結び切り」があり、それぞれ意味が異なります。また、のしの表記形式にも「無地のし」や「短冊のし」などがあり、贈る場面によって使い分ける必要があります。

特にお中元は、フォーマルなギフトであると同時に、気軽な感謝の気持ちを伝える贈り物でもあります。相手との関係性(法人・個人)や贈る品物に合わせて、のしの種類を選ぶことが大切です。

ここでは、代表的なのしの種類とその選び方について、わかりやすく解説します。

お中元|蝶結びと結び切りの違い

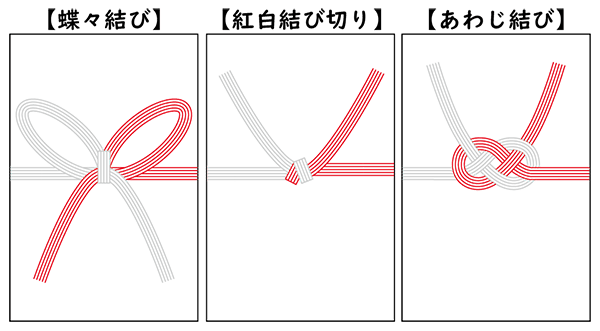

のしの水引には大きく分けて「蝶結び」と「結び切り」の2種類があり、結び方によって用途が異なります。

● 蝶結び(ちょうむすび)

何度でも繰り返してよいお祝いごとに使われます。お中元・お歳暮・出産祝いなどが代表的です。

● 結び切り(むすびきり)

「一度きりであってほしい」お祝い(婚礼・快気祝いなど)や弔事に用いられます。お中元では基本的に使用しません。

お中元には「紅白の蝶結び水引」付きののし紙が正式とされており、結び切りを選んでしまうと失礼にあたる可能性があるため注意が必要です。

お中元|無地・短冊の使い分け

のし紙には、フルサイズの「掛けのし」以外にも、略式の「無地のし」や「短冊のし」があります。場面や相手によって、使い分けが求められます。

● 無地のし

文字のないシンプルなのし。店頭や通販で使われることが多く、カジュアルな贈答や企業向けの大量注文に適しています。

● 短冊のし

短冊形の小さなのし紙。コンパクトで扱いやすく、包装の美観を損なわずにのしの役割を果たすため、近年はギフト需要でもよく選ばれています。

お中元で正式なマナーを重視する場合は「表書き+名前」付きの標準のし紙が基本ですが、略式のしを選ぶ場合は、相手や関係性に応じて判断することが重要です。

お中元|法人・個人で異なるのし(熨斗)の選び方

のし紙は「誰から誰へ贈るのか」によっても選び方が変わってきます。特に法人として贈るお中元と、個人で贈る場合では注意点が異なります。

● 法人からの贈り物

会社名や部署名で贈るのが一般的です。のし紙には「会社名のみ」または「会社名+担当者名」を記載するのがマナー。無地のしや短冊のしも多く利用されます。

● 個人からの贈り物

家族連名や夫婦連名にすることも多く、フルネームでの記載が基本です。手書きの場合は筆ペンや毛筆を使用するとより丁寧な印象になります。

贈る相手との関係性や格式に応じて、のし紙の種類・記載方法を柔軟に選ぶことが、現代のお中元マナーにおいては特に重要です。

相手の名前は表書きにいる?

お中元ののしにおいて、「表書きに相手の名前を書くべきか?」という疑問を持つ方は少なくありません。結論から言うと、お中元の表書きには、原則として“贈り主の名前のみ”を記載し、相手の名前は書かないのが一般的なマナーです。

のし紙の「表書き」は、贈り物の目的(例:「御中元」)を記す場所であり、その下に書くのが贈り主の氏名や会社名です。相手の名前を書く欄は存在せず、書くと違和感やマナー違反とされる場合もあります。

ただし、宅配や郵送で相手が誰からの贈り物か判断しにくいケースでは、別途メッセージカードや送り状などで「〇〇様へ」と添えるのがスマートな対応です。どうしてものし紙に相手の名前を記したい場合は、「短冊のし」や「無地のし」に控えめに記すこともありますが、基本的には避けたほうが無難です。

「名前なしののし」や店舗が代筆する場合も増えていますが、贈り主の名前が“いる”かどうかは重要な判断ポイントになります。とくにビジネスシーンや取引先宛では、相手への配慮と正しい書式が信頼感にもつながります。

[2025年お中元を送る時期は?]

お中元ののし(熨斗)の書き方|表書き・名前・連名のルール

お中元にのし紙を添える際には、「表書き」と「贈り主の名前」の書き方に注意が必要です。ただの飾りと思われがちなのし紙も、実は「書き方」によって相手に与える印象が大きく変わるため、基本的なルールをしっかり押さえておくことが大切です。

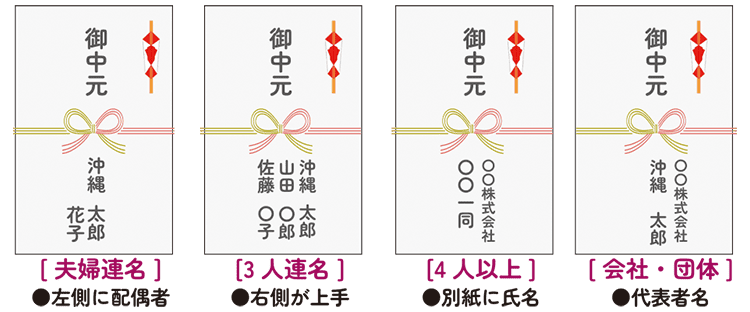

「御中元」などの表書きの書き方や、個人名・連名・会社名のみなどの名前の記載方法には、場面に応じたマナーがあります。また、贈る相手が夫婦か、個人か、法人かによっても、適した書き方が異なります。

ここでは、お中元ののし紙における正しい書き方の基本と注意点を、具体例を交えて解説します。

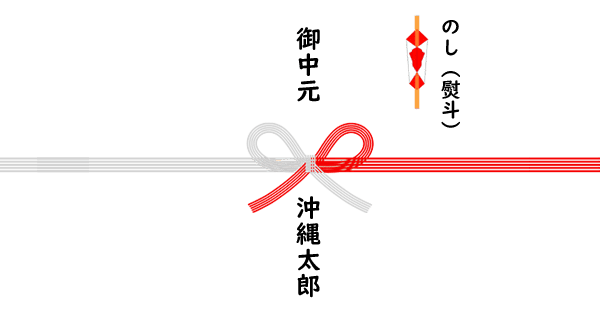

表書きの書き方と注意点(「御中元」など)

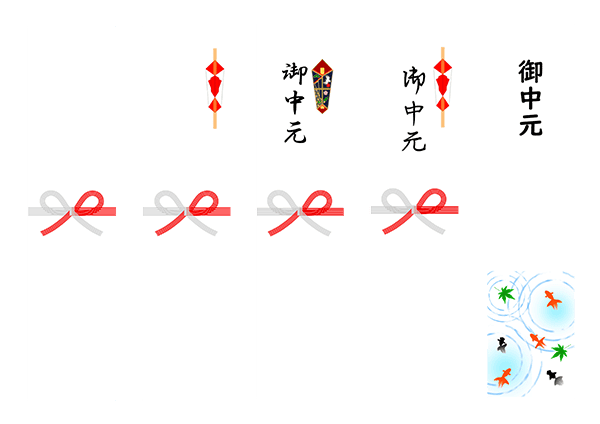

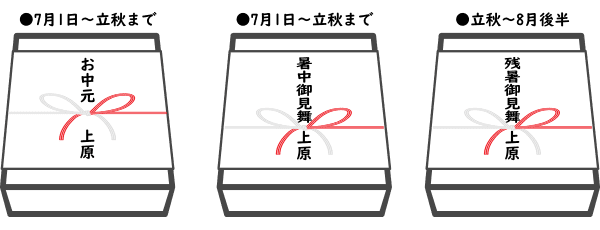

のし紙の中央上部に記す「表書き」は、贈り物の目的を伝える重要な要素です。お中元の場合、一般的には「御中元」と書くのが基本です。

● 表書きに使える言葉の例:

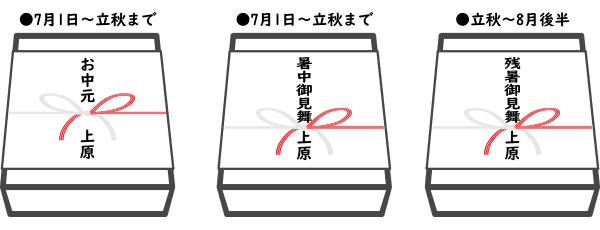

・御中元(もっとも一般的)

・お中元(ひらがなでも可)

・暑中御見舞(※立秋後の贈り物)

・残暑御見舞(※8月7日以降の贈り物)

「御中元」は、贈る時期によって変わる場合があります。たとえば、地域によってお中元の時期が7月初旬〜中旬、または8月初旬と異なるため、遅れて贈る場合には「暑中御見舞」などに変更するのがマナーです。

また、「表書き」は毛筆か筆ペンで丁寧に書くのが理想ですが、印刷されたものを利用しても問題ありません。

[お中元と暑中御見舞との違いは?]

名前の書き方|フルネーム・連名・会社名のみなど

表書きの下に記すのが「贈り主の名前」です。ここにもマナーがあり、状況に応じてフルネーム・連名・会社名のみなどを使い分ける必要があります。

● 個人で贈る場合

→ フルネームでの記載が基本です(例:山田太郎)。手書きの場合は、楷書で丁寧に書きましょう。

● 家族で贈る場合(連名)

→ 左から右へ、目上の人・年長者の順に書きます。2人までが推奨で、それ以上の場合は「○○家一同」とまとめるのが一般的です。

● 会社・法人で贈る場合

→ 「会社名のみ」や「会社名+部署名」でも可。担当者の名前を入れる場合は、会社名の右側下段に小さく記載します。

また、最近は「名前なし」ののし紙を選ぶ方もいますが、ビジネスシーンでは「名前は必要」とされるのが基本的なマナーです。特に郵送や宅配の場合は、贈り主がすぐにわかるように記名しておくことをおすすめします。

贈る相手によって変わる書き方(夫婦・法人・個人宛)

のし紙の書き方は、贈る相手が誰かによっても変化します。失礼にならないよう、関係性に応じた表記を心がけましょう。

● 個人宛

→ 表書きは「御中元」、名前はフルネームで。贈る相手が1名の場合は特に注意点はありません。

● 夫婦宛

→ 表書きは共通で「御中元」。名前欄は「山田一郎・花子」や「山田一郎様ご夫妻」などが一般的です。夫婦の両方が知人の場合は、連名にすることで丁寧さが伝わります。

● 法人宛・会社宛

→ 表書きは「御中元」、宛名は「○○株式会社 御中」が正式。のしには「会社名のみ」または「会社名+担当者名」を記すのが基本です。

相手の立場や関係性にふさわしい書き方を選ぶことで、お中元を通じた印象もぐっと良くなります。

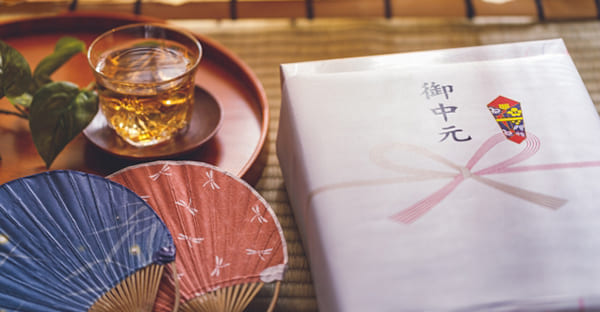

のし(熨斗)の貼り方と包装の順番|外のし・内のしの使い分け

お中元の贈り物に「のし」を付ける際、「外のし」と「内のし」どちらを選べばいいのか迷うことはありませんか?また、「のしは包装の前?後?」と、貼る順番に悩む方も多いはずです。

実はこの「貼り方」には、相手との関係性や贈る方法(手渡し・郵送など)に応じたマナーがあります。選び方を誤ると、知らずに失礼になってしまうこともあるため注意が必要です。

ここでは、外のし・内のしの違いと、正しい包装順のルールについてわかりやすく解説します。

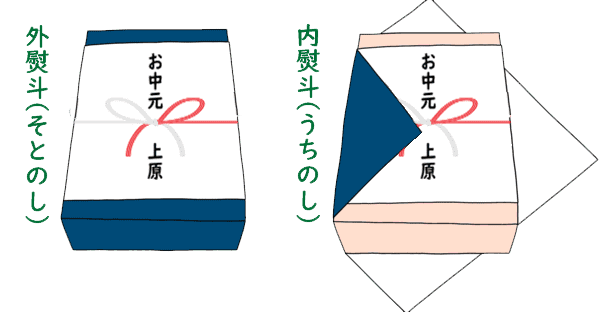

外のしと内のしの違いとは?

「外のし」とは、包装紙の外側にのし紙をかける方法です。贈り物を開ける前から「お中元」の表書きや名前が一目でわかるため、“感謝の気持ちをしっかり伝えたい場面”に適した形式とされています。

一方、「内のし」は包装紙の内側にのし紙を入れ、表からは見えないようにする方法です。控えめで上品な印象があり、相手への配慮を重視したい場合や、贈る目的をあまり強調したくないときに選ばれます。

どちらを選んでもマナー違反ではありませんが、「見せる贈り物」には外のし、「控えめな贈り物」には内のしが一般的です。特に初めてお中元を贈る場合は、外のしが無難です。

お中元で郵送時に適した貼り方とは

お中元を郵送や宅配便で送る場合は、のし紙が汚れたり破れたりしないように「内のし」が推奨されます。

外のしにすると、配送中にのし紙が擦れて破損する可能性があり、かえって失礼になるケースもあります。そのため、包装の内側にのしを入れ、相手が箱を開けたときに美しく見える「内のし」スタイルが適切です。

ただし、企業間の贈答やお中元を強調したい場合は、あえて「外のし」で贈ることもあります。その場合は、透明のフィルムや段ボールで丁寧に梱包し、のしが見える状態でも破損しない工夫が必要です。

贈る方法に応じて、郵送時の貼り方も適切に選ぶことが、お中元のマナーにおいて重要なポイントです。

包装との順番|のし→包装?包装→のし?

のし紙を貼る順番は、「外のし」「内のし」によって異なります。ここで基本のルールを確認しましょう。

●外のし:包装 → のし紙(包装紙の上から貼る)

●内のし:のし紙 → 包装(のし紙を中に入れる)

つまり、「のしが見えるようにしたいとき」は後に貼り、「控えめにしたいとき」は先に入れるという考え方です。

また、手渡しする場合には「包装→のし」の外のしが主流ですが、個人宅や取引先へのお中元を郵送する場合は「のし→包装」の内のしを選ぶのが丁寧です。

このように、貼り方・入れ方の順番ひとつでも、受け取る側への印象は大きく変わります。包装とセットでのしの扱いを見直してみましょう。

のし(熨斗)を付けるときの注意点とNGマナー

お中元にのし紙を付ける際、形式だけを整えてもマナーや表記に間違いがあると逆効果になることがあります。特に、「表書きの間違い」「色や水引の選び方」「名前の記載漏れ」など、細かな点でマナー違反となってしまうケースは意外に多いものです。

また、お中元のしのマナーは地域差や贈る相手との関係性によっても変化します。そのため、「一般的なやり方」で済ませようとすると、かえって失礼にあたることもあります。

ここでは、のしを付けるときに注意したいポイントと、避けるべきNGマナーを具体的にご紹介します。

お中元にふさわしくない表書きや色

お中元ののし紙には「御中元」や「お中元」といった表書きを使うのが基本ですが、間違った言葉や時期外れの表記をしてしまうと、失礼な印象を与えてしまう可能性があります。

たとえば、以下のような表書きはお中元には不適切です:

●「御礼」や「粗品」など、お中元の目的と異なる表書き

● 時期を過ぎたのに「御中元」と書く(※立秋以降は「暑中御見舞」または「残暑御見舞」)

● 弔事用の黒白・黄白など、色が適さない水引やのし紙の使用

特に、水引の色にも注意が必要で、お中元では紅白の蝶結びがマナーです。結び切りや金銀の水引は誤って選ばれることもありますが、これは結婚祝い・お見舞い・弔事用であるため、お中元にはふさわしくありません。

正しい表書きと色を選ぶことで、相手への気遣いや礼儀がしっかり伝わります。

名前なし・間違った連名に注意

のし紙に名前を記載しない「名前なし」の状態や、連名での記載ミスは、意外と多いNGマナーの一つです。

たとえば以下のような点に注意が必要です:

● 名前をまったく記載しない(贈り主が不明になってしまう)

● 夫婦や家族の連名で順序を間違える(年長者・目上を右側に)

● 会社名のみでなく、担当者の名前も必要な場面で省略してしまう

特にビジネスでのお中元では、会社名のみでは誰が贈ったのかわからず印象が薄くなる可能性があります。部署名や個人名を添えると、丁寧な印象になります。

また、連名にする場合は2名までが基本。それ以上の場合は「○○家一同」や「○○株式会社有志一同」など、まとめた記載が適切です。

地域や風習による違いにも配慮を

お中元のマナーは全国共通と思われがちですが、実は地域によって贈る時期や表書き、のしの使い方に違いがあるため、注意が必要です。

たとえば:

● 関東では7月初旬〜15日頃が一般的な「お中元の時期」

● 関西では1ヶ月遅れて8月初旬〜15日頃が通例

● 沖縄・九州・東北などでは独自の風習がある地域も

こうした地域差を理解せずに「時期外れの御中元」や「形式が異なるのし紙」を送ってしまうと、相手に違和感を与えることがあります。

また、相手が喪中である場合も注意が必要です。お中元自体は問題ありませんが、のし紙は「無地のし」や「短冊のし」に変更するなど、配慮を示すことが大切です。

風習や地域性にあわせた対応を意識することで、形式だけでなく気持ちの伝わる贈り物になります。

[初盆にお中元を送ってもいい?]

お中元ののし(熨斗)マナー|Q&A

お中元やのし(熨斗)に関するマナーには、意外と知られていないポイントがたくさんあります。ここでは、よくある疑問や勘違いしやすい点をQ&A形式でわかりやすく解説します。

季節や商品選び、包装、喪中マナーまで網羅していますので、贈る前に一度チェックしておくと安心です。

Q1|贈る時期はいつ?

お中元を贈る時期は地域によって異なりますが、基本的には7月上旬~15日頃までが目安です。ただし、関西地方では8月初旬~15日頃までとされているため、地域差に注意しましょう。

万が一、時期を逃した場合は、「暑中御見舞」や「残暑御見舞」と表書きを変えるのがマナーです。のし(熨斗)を付ける際も、贈る時期に合った表記を選びましょう。

Q2|夏のビールギフトは鉄板って本当?

はい、ビールギフトはお中元の定番人気アイテムとして根強い人気があります。特に夏の暑い時期は、冷たいビールやジュース、清涼飲料水の詰め合わせなどが喜ばれます。

のしを付ける際は「御中元」の表書きと、贈り主の名前を忘れずに記載しましょう。ビールギフトは比較的カジュアルな贈り物でもあるため、短冊のしや無地のしを選ぶこともあります。

[沖縄から県内・県外へおすすめのお中元は?]

Q3|掛け紙とのし(熨斗)の違いは?

「掛け紙」とは、贈り物にかける飾り紙全体を指し、その一部として印刷されている飾りが「のし(熨斗)」です。つまり、のしは掛け紙の一部という位置づけになります。

一般的に「のし紙」と呼ばれるものは、表書き・水引・のし飾りが一体になった掛け紙のことです。正式な場面では、紅白の蝶結びのし付き掛け紙が一般的ですが、用途によっては無地の短冊タイプも使用されます。

Q4|商品券を郵送しても良い?

はい、商品券のお中元は問題ありません。現金を直接贈るよりも柔軟性があり、好みがわからない相手にも喜ばれやすいアイテムです。

郵送する場合は、のし紙を「内のし」にして丁寧に包装しましょう。また、送付状や一筆箋などを添えて、贈り主の名前がわかるようにするのがマナーです。

※商品券そのものにのしを貼るのではなく、封筒や外箱にのしをつける形が一般的です。

Q5|お中元をもらった時に返礼はする?

お中元には原則として返礼は不要とされていますが、感謝の気持ちを「お礼状」などで伝えることは大切です。

ただし、目上の方や取引先などから高価なお中元をいただいた場合には、「暑中御見舞」や「残暑御見舞」として軽い品を返すケースもあります。その際にはのしを付け、「表書き」と「贈り主の名前」を忘れずに記載しましょう。

Q6|喪中のお中元マナーは?のし(熨斗)はいる?

喪中のときでも、お中元を贈ること自体には問題ありません。お中元は感謝の意味合いが強く、お祝い事ではないためです。

ただし、以下の点に注意が必要です:

●のし飾りを省略した「無地のし」や「短冊のし」を使用する

●派手な表書きや色合いは避け、控えめな包装にする

●メッセージカードなどで、喪中への配慮を一言添えると丁寧

相手が喪中の場合も同様です。のし(熨斗)の有無や表書きの内容を工夫することで、心遣いの伝わるお中元になります。

[喪中・忌中やマナーについて解説]

まとめ|のし(熨斗)のマナーを守って気持ちの伝わるお中元に

お中元を贈る際の「のし(熨斗)」には、単なる包装以上の意味があります。表書きの書き方、水引の種類、名前の記載方法、外のし・内のしの使い分けなど、細かなマナーを正しく押さえることで、贈る側の誠意や配慮が相手にしっかりと伝わります。

また、のしの種類には「無地のし」や「短冊のし」など複数の形式があり、贈る相手やシーンに合わせた選び方も大切です。特に法人宛・個人宛・夫婦連名など、関係性に応じた書き分けが信頼感を高めるポイントになります。

今回ご紹介したように、「表書き」や「名前なし」「会社名のみ」などの記載方法ひとつでも印象が変わるため、お中元ののしは単なる装飾ではなく、マナーの象徴といえる存在です。

お中元は感謝の気持ちを形にする大切な行事。のしの基本を理解し、地域や喪中など状況に合わせた適切な対応を心がけることで、より丁寧で気持ちの伝わる贈り物になるでしょう。