・2025年沖縄で旧盆初日「ウンケー(御迎え)」はいつ?

・沖縄でご先祖様を迎えるウンケー(御迎え)儀式の進め方は?

・全国的な「迎え火」の進め方は?

沖縄では「旧盆」とされるように旧暦の7月13日、2025年は9月4日(木)です。

沖縄で旧盆初日の朝は、朝からご先祖様を迎える準備を進め、夕方頃になるとウンケー(御迎え)の儀式を行います。

本記事を読むことで、沖縄で行うウンケー(迎え火)の儀式の進め方が分かります。

全国的なお盆で行うご先祖様のお迎え儀式「迎え火」の行い方も分かりますので、どうぞ最後までお読みください。

2025年沖縄で旧盆初日のウンケー(御迎え)はいつ?

◇旧暦7月13日、2025年9月4日(木)です

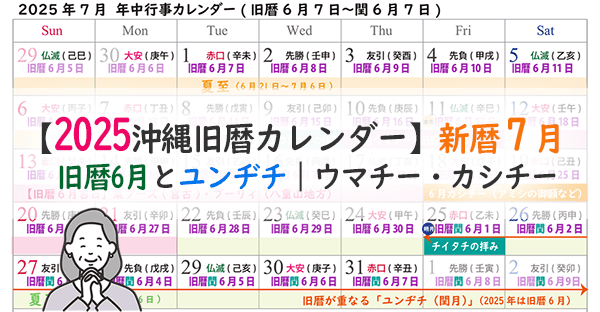

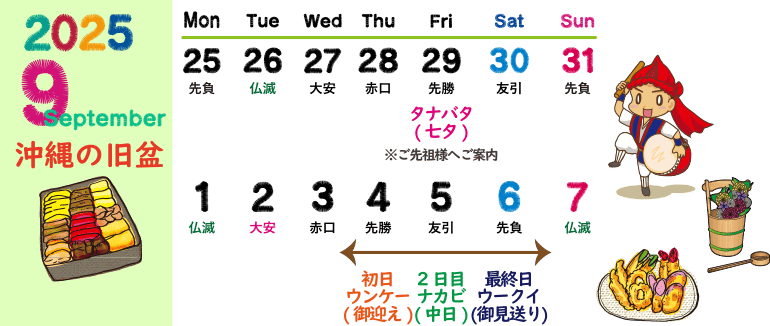

沖縄でお盆は「旧盆」と呼ばれ旧暦7月13日~15日の3日間、もしくは旧暦7月16日までの4日間で行います。

旧暦は毎年西暦では日付が変わり2025年は9月4日(木)~6日(土)、4日間日程であれば9月7日(日)までです。

| <2025年沖縄の旧盆日程> ●2025年沖縄の旧盆は9月4日(木)~6日(土) | |

| ●9月4日(木) (旧暦7月13日) | ・ウンケー(御迎え) (初日) |

| ●9月5日(金) (旧暦7月14日) | ・ナカヌヒー(中の日) (中日) |

| ●9月6日(土) (旧暦7月15日) | ・ウークイ(御送り) (最終日) |

4日間日程では、最終日ウークイ(御送り)が9月7日(日)になります。

沖縄の旧盆と言えば最終日のウークイ(御見送り)ですよね。

夕方頃になると集落の青年会や子ども会の奉納舞踊として、エイサーや旗頭の練り歩きなどを見ることができます。

また家庭では御仏壇に重箱料理のご馳走「ウサンミ(御三味)」を供えますので、旧盆に入ったら食材の調達など、準備を進めて行くと良いでしょう。

沖縄ではお墓までウンケー(御迎え)するの?

◇一部ではお墓までお迎えに上がり、ご案内する地域もあります

沖縄では仏壇のある家で、旧盆の初日ウンケー(御迎え)の6日前、旧暦7月7日のタナバタ(七夕)に家族でお墓参りに行き、旧盆が訪れることをご報告・ご案内をする風習がありました。

これはこの世とあの世の時間が違うためです。

沖縄ではこのタナバタ(七夕)から、旧盆が始まります。

旧暦7月7日、2025年は8月29日(金)ですので、お仏壇のある家はお墓参りに行ってみてはいかがでしょうか。

・【沖縄旧盆】2025年8月29日(金)沖縄のタナバタ(七夕)!お供え物や拝み方とは

全国的なお盆の日程は?

◇新暦8月13日~15日、4日間日程では8月16日が一般的です

全国的なお盆は、会社でお盆休みが設けられる新暦8月13日~15日、4日間日程でお盆を行う地域では16日までの「月遅れ盆(つきおくれぼん)」が多いでしょう。

また沖縄では旧暦7月7日のタナバタ(七夕)から旧盆が始まりますよね。

全国的なお盆「月遅れ盆」は8月1日「釜蓋朔日(かまぶたのついたち)」、地獄の窯が開く日なので、この頃からお墓参りに訪れる家庭が多いです。

けれども関東地方などでは新暦7月13日~15日の「新暦盆(しんれきぼん)」の日程でお盆を行う地域もあります。

旧暦行事の沖縄では全国的なお盆日程は、それほど気にしなくても良いですが、お中元は届け先のお盆日程を目安に贈ることが多いので、知っておくとより丁寧です。

・2024年お中元の時期はいつからいつまで?関西・関東・沖縄で送るタイミングが違う?

沖縄の旧盆初日は「ウンケーヤ ヘーベトゥー」

◇沖縄の旧盆初日は、朝から準備を進める家が多いです

沖縄では「ウンケーヤ ヘーベトゥー、ウークィヤ ヨンナーヨンナー」という言葉があります。

この言葉の意味は「ウンケー(御迎え)は早くから、ウークイ(御送り)はゆっくりゆっくり」で、早朝からのウンケーの準備も意味します。

沖縄では旧盆期間に、できるだけ長くご先祖様にくつろいでもらおうと考えているのですね。

そのため昔の沖縄では旧盆初日ウンケー(御迎え)の日は、朝からご先祖様を迎える準備を進めて夕方頃になると、ご先祖様を迎えるウンケー(御迎え)の儀式を行いました。

そして現代でこそ、集まった親族の帰宅時間に配慮して、夕方早い時間帯に繰り上げられるようになりましたが、旧盆最終日ウークイ(御送り)の日は遅くまで宴を続けて、夜遅くからウークイ(御送り)の儀式を行う風習があります。

・【沖縄の旧盆】2025年は9月4日(木)~6日(土)☆旧盆3日間の進め方を解説

ウンケー(御迎え)で迎え火は焚く?

◇沖縄でも門前でトゥーブシ(灯明)を焚く風習がありました

その昔の沖縄では、トゥーブシ(灯明)を門の両脇に立てて、ご先祖様が家に帰省するにあたり目印としました。

全国的な「迎え火」も家の目印として焚くため、役割としては同じです。

ただトゥーブシ(灯明)は現代、集合住宅や庭のない戸建て、密集した住環境が増えたため、火事の危険性に考慮して、大きなロウソクに変化しています。

沖縄の旧盆でウンケー(御迎え)にトゥーブシ(灯明)を焚いていた時代は、戦後しばらくまでが最後でしょう。

ウンケー(御迎え)のロウソク

◇大きな屋外用のロウソクで迎えます

門前の両脇に供えるウンケーのロウソクは、大きな屋外用ロウソクです。

現代では災害用に、風にも強いロウソクも販売されていますよね。

災害用のロウソクの他、火を全く使わない方法として電池式のLEDロウソクを利用する家庭も増えました。

また沖縄の旧盆では、門前のウンケー(御迎え)でお線香も供えます。

昔はトゥーブシ(灯明)やロウソクの火を用いてお線香に火を付けましたが、現代では別にチャッカマン・ライターなどの火を用意する家が多いです。

そのため、そもそも火を使わない電池式のLEDロウソクでも問題はありません。

ウンケー(御迎え)に本州式の迎え火

◇焙烙(ほうろく)とオガラの迎え火も増えました

最近は本州と沖縄の風習がミックスし、本州式の迎え火を焚く家も見受けます。

例えば家族に本州出身者がいたり、都心部など、本州式のウンケー(御迎え)として迎え火を焚く家も増えました。

背景にはネット販売が発達し、ネットで本州の迎え火の材料が手軽に購入できるようになったことも背景にあります。

「焙烙(ほうろく)」とは、もともと茶葉やごまを炒る際に用いる土鍋を指しますが、小さな焙烙を、迎え火の受け皿として利用してきました。

一方、「オガラ」は麻の幹を剥いだもので燃えやすく、迎え火として焚きます。

焙烙の上で空気が入るよう、スキマが入るように重ねるようにオガラを組んで火を付けると、迎え火です。

ただし沖縄ではトゥーブシ(灯明)の代わりに迎え火を焚くことが多いため、その他のウンケー(御迎え)の流れは変わらない家庭が多いです。

ウンケー(御迎え)の迎え火まで

◇ウンケー(御迎え)の日は朝からお供え物を準備します

沖縄ではウンケー(御迎え)を日が沈む夕方頃から始めますが、朝から御仏壇のお供え物をスーパーなどへ買いに行き、家族が集まってお供え物を整えるため忙しい1日です。

集まる家族のおやつやご馳走、オードブルの他、御仏前に供えるパイナップルやスイカなどの大きな果物、果物の盛り合わせや、サトウキビも買い出しします。

ちなみにかつての沖縄ではお供え物を「ウサギムン」と言いました。

ここでは「ウサギムン」としてご紹介しますね。

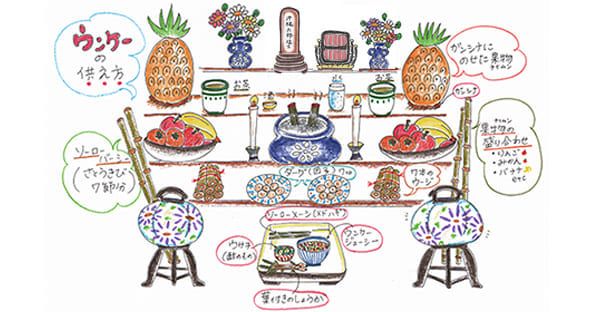

| <ウンケー(御迎え)のウサギムン> | |

| ●日ごろのウサギムン ・ミジティ(お水)×1杯 ・ウチャトゥ(お茶)×2杯 ・ロウソク×1対(左右) ・ウサク(お酒)×1杯 ・供え花×1対(左右) | |

| ●旧盆のウサギムン ・ナイムン(果物)×1対(左右) ・ナイムン(果物)の盛り合わせ×1対(左右) ・ナナフシウージ(さとうきび7節分)×1対(左右) ・ミフシウージ(さとうきび3節分×7本)×1対(左右) ・ダーグ(団子を7個)×1対(左右) | |

| ●旧盆のウサギムン ・ナイムン(果物)×1対(左右) ・ナイムン(果物)の盛り合わせ×1対(左右) ・ナナフシウージ(さとうきび7節分)×1対(左右) ・ミフシウージ(さとうきび3節分×7本)×1対(左右) ・ダーグ(団子を7個)×1対(左右) | |

| ●門前ウンケー(御迎え)の準備 ・ミンヌク(水の子) ・屋外用ロウソク×1対(左右) ・お線香 | |

| ※家庭によって ・提灯 ・供え花 ・旧盆用ウコール(香炉) |

供え方について、詳しくは上の画像を見ると分かりやすいでしょう。

初日ウンケー(御迎え)の日、ご先祖様のご飯は沖縄の炊き込みご飯「ジューシー」に、邪除けのショウガを加えた「ウンケージューシー」と酢の物、メドハギのお箸「ソーローホーチ(精霊箸)」を添えた御膳です。

ウンケー(御迎え)の朝

◇ウンケー(御迎え)の朝はヒヌカン(火の神)へご報告をします

台所にヒヌカン(火の神)を祀っている家庭では、今日の日がウンケー(御迎え)の日であることを伝え、ブジにご先祖様へおもてなしができますよう、御守護をお願いしましょう。

いつものように、ミジティ(お水)・ウサク(お酒)、ウブク(仏飯)を取り換えて、お線香「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」を供え、祈願します。

沖縄の言葉で行うヒヌカン(火の神)への拝み方

「ウートゥートゥー、ヒヌカンガナシー、

(あな尊き ヒヌカンの神様)

チューヤ シチグァチヌウンケーヌヒー ナトゥリビン、

(今日は七月(旧盆)のウンケー(御迎え)の日となりました、)

チューカラ ジューグニチマディ、

(今日から15日まで、)

ウブンヌ ウトゥリムティ リッパニシミティー クィミスーリー。

(お盆のおもてなしを立派にさせてくださいますように。)」

ウンケー(御迎え)の日、朝から行うヒヌカン(火の神)への拝み方や、迎え火までの準備については、下記コラムをご参照ください。

・2025年沖縄旧盆をイラスト解説!初日ウンケーは9月4日(木)、お供え物や飾り方

沖縄の旧盆:ウンケー(御迎え)の流れ

◇門前でご先祖様を迎えた後、御仏前へと移動します

沖縄で旧盆初日のウンケー(御迎え)の始まりは、門前です。

現代の分譲マンションやアパートなどは、玄関先で良いでしょう。

ただし沖縄には屋敷の出入り口となる門前には、門の左右に鎮座されて、邪気や悪鬼を侵入させない神様「ウジョーヌカミ(門の神)」がいらっしゃるので、 ウンケー(御迎え)の儀式の前にお断りを入れます。

(1)ウジョーヌカミ(門の神)へお断り

(2)ご先祖様のウンケー(御迎え)

(3)ご先祖様を御仏前にご案内する

「ウジョーヌカミ(門の神)」は、屋敷に鎮座される6柱の神様「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」の1柱です。

左に「ウジョーヒジャイ(門の左)」右に「ウジョーニジリ(門の右)」の神様がいますが、門、もしくは玄関の中央に向かって拝めば問題はありません。

下記より沖縄の旧盆初日、 ウンケー(御迎え)の儀式を詳しく解説します。

ヤシチヌカミ(屋敷の神)やヤシチヌウグァン(屋敷の御願)については、下記にて詳しく解説していますので、コチラをご参照ください。

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

①門前に盛っていくもの

◇ローソクとお線香、ミンヌク(水の子)を持参します

沖縄で旧盆初日のウンケー(御迎え)の日、夕方頃からの開始が一般的です。

ウンケー(御迎え)はお仏壇があるムチスク(宗家)の家長を中心に行い、集まった家族・親族は家長の後に倣い合掌して拝みます。

| <門前のウンケーで持参するもの> | |

| ●屋外用ロウソク…2本 (LEDロウソクでも良い) | |

| ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本・もしくは4本 ・沖縄線香…タヒラ(2枚) | |

| ●ウコール(香炉) |

ロウソク2本は門の両脇に立て、門の中央でジュウニフンウコー(十二本御香)を供えます。

「ジュウニフンウコー(十二本御香)」は日本線香12本分で、沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」であればタヒラ(2枚分)を供る形です。

マンションの玄関など、狭い場所であれば小さなウコール(香炉)に、日本線香4本分を供えても良いでしょう。沖縄で供えるお線香の本数について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・沖縄でお線香を供える本数は?沖縄線香ヒラウコー(平御香)|内容で違うコーブンとは?

「ミンヌク(水の子)」とは?

◇「ミンヌク(水の子)」は無縁仏などへ上げるお供えです

「ミンヌク(水の子)」は、ご先祖様についてきた無縁仏や餓鬼・チガリムン(魑魅魍魎)へ、ご先祖様のお供えを食べないように供えます。

門前にミンヌク(水の子)を置いて供え、家のなかへ無縁仏や餓鬼・チガリムン(魑魅魍魎)が入ってこないよう、阻止する役割です。

沖縄の旧盆では初日にショウガの葉を入れたジューシー「ウンケージューシー」を夕食に供えますから、その際に出てきた人参など食材の切れ端をまとめて盛ります。

・2024年沖縄旧盆をイラスト解説!初日ウンケーは8月16日(金)、お供え物や飾り方

・沖縄の旧盆で供える重箱料理、定番おかずの作り方☆豚三枚肉の煮付けや昆布の結び方は?

ウンケー(御迎え)の儀式(1)ウジョーヌカミ(門の神)

ご先祖様をお迎えするウンケー(御迎え)の儀式の前に、ウジョーヌカミ(門の神)へご報告をして、ブジにご先祖様のお迎えができるよう、守護してもらいます。

かつての沖縄では門前に庭の土を「盛り土」して、その上にお線香を供えてきましたが、現代はコンクリートですし、密集地域も多いです。

そのため現代では旧盆やヤシチヌウグァン(屋敷の御願)に利用する、屋外用のウコール(香炉)を準備し、持参する家庭が増えました。

ウジョーヌカミ(門の神)への拝み方

◇ロウソク2本を門前の両脇に立て、中央で拝みます

ウジョーヌカミ(門の神)への拝みの際には、門前にミンヌク(水の子)を置いた後、左右に屋外用ロウソクを立て、その中央から拝んでください。

家長が中心となって拝み、集まった家族や親族は家長の後に倣って、手を合わせてウートゥートゥーしましょう。神様の世界には時間・場所がないので、拝む内容は下記です。

・本日がウークイ(御迎え)の日です

・今、〇〇〇〇(家の住所)から拝んでいます

・これからご先祖様を迎えます

・ブジにウンケー(御迎え)が済むよう、御守護ください

・(ご先祖様へ)どうぞいらしてください

以上を最初にナカジンヌカミに報告し、守護をお願いするならば、現代の言葉でも問題はありません。

ウジョーヌカミ(門の神)とご先祖様のお迎えまで、門前でのウンケー(御迎え)の儀式は一緒に行いますので、沖縄言葉での拝み方は、後ほどご先祖様のご紹介します。

ウンケー(御迎え)の儀式(2)門前でのお迎え

◇そのままご先祖様を門前で迎えます

ウジョーヌカミ(門の神)への拝みの後、そのままご先祖様を迎える儀式です。

地域によって異なりますが、沖縄の旧盆では、供えたお線香を家内のお仏壇まで持って行き、御仏前のウコール(香炉)に供えることでご案内をします。

門前のお線香を御仏前に盛っていく際には、「チネーサンムトゥンカイ、アンネーサビラ(家の中まで、ご案内します)。」と一言、ご先祖様へお伝えしてから、お線香を移動しましょう。

現代の言葉で問題はありません。

また地域によって、お線香はそのまま門前に燃え尽きるまで置く家もあるでしょう。

ただこのような地域では、現代は火の用心の観点から、門前のお線香に水を掛けて消し、お仏前の拝みへ移るようになりました。

沖縄の言葉で行うウジョーヌカミ(門の神)への拝み言葉

「ウートゥートゥー、ジューヌウカミガナシー、

(あな尊き、門の神様)

チューヤァ シチグァチヌ ウンケーヌヒー、ナトゥリビン。

(本日は旧盆のウンケーの日になりました。)

クリカラ ウヤフジヌウンケー スーリビングトゥ、

(これからご先祖様をお迎えしますので、)

ブジニ ウンケーシミティ ウタビミスーリ。

(無事にウンケーをさせてください。)

クマヤ ○○町○○、○○番地ヌ〇(住所)ヌ、

(こちらは○○町○○、○○番地ヌ〇(住所)の)

チネーサンムトゥカラ ディービル。

(家から拝んでおります。)

クァックマガンチャァ シュルディ、

(子々孫々が集まり、)

ウヤフジガナシーヌ ウンケーヌ スーリビングトゥ、

(ご先祖様のウンケーを行っておりますので、)

クマカラヤーンカイ、メンスーリ クィミスーリ。

(こちらからいらしてください。)

ウートゥートゥー。

(あな 尊い。)」

ウンケー(御迎え)の儀式(3)御仏前にご案内

◇門前で供えたお線香を、御仏前のウコール(香炉)に立てます

お線香を門前から御仏前まで持参しご先祖様をご案内したら、仏壇のウコール(香炉)に、そのお線香を立てることで、ご先祖様のウンケー(御迎え)の儀式は終了です。

ご先祖様はお仏壇の位牌を依り代として、旧盆の3日間を過ごすことができるでしょう。

御仏前でも改めて、ご先祖様へウサギムン(お供え物)や祈願事を伝えて拝みます。

沖縄の言葉で行う御仏前での拝み方

「ウートゥートゥー、ジューヌウカミガナシー、

(あな尊き、ご先祖様)

チューヤァ シチグァチヌ ウンケーヌヒー、ナトゥリビン。

(本日は旧盆のウンケーの日になりました。)

チューカラジューグニティマディ、シチグァチヌ ウトゥイムチ サビングトゥ、

(今日から15日まで、旧盆のおもてなしをいたしますので、)

ウキトゥイジュラスァ ウタビミスーリー。

(どうぞ受け取ってください。)

ナイムンウージニ、ウンケージューシー、ウンケーダーグ、ウカザイアギャビテ、

(果物さとうきびに、ウンケージューシー、ウンケー団子を飾って、)

ウトゥイムチ スーリビングトゥ、ウキトゥイジュラスァ ウタビミスーリ。

(おもてなしをしていますので、受け取ってくださいますよう。)

マタ、クァックマガンチャ ムル、

(また、子々孫々がみな、)

カラタガンジューアラチ クィミスーリ、

(体も丈夫にしてくださり、)

サカイハンジョーシミティー クィミスーリ。

(栄えて繁盛させてくださいますよう。)

ウートゥートゥ。

(あな、尊い。)」

集まった家族・親族のご挨拶

◇集まった家族・親族がそれぞれ御仏前へ拝みます

家長がウンケー(御迎え)の拝みを終えたら、集まった家族・親族がご先祖様へご挨拶をする順番です。

家長以外の集まった家族や親族は、それぞれサンブンウコー(三本御香)を供えて「ウートゥートゥー」と合掌してください。

・日本線香…3本、もしくは1本

・沖縄線香…半ヒラ(半分)

現代の沖縄では沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」を供える家庭が多いですが、実は日本線香は、その昔、特別な拝み事「ウグァン(御願)」で用いられてきました。

沖縄線香(ヒラウコー)はお得ですが香りがなく、旧盆のおもてなし時期には香り高い「カバシウコー(香り御香)」と呼ばれる日本線香が好まれるためです。

近年では仏壇がコンパクトになり、ウコール(香炉)の小さな仏壇もあります。

このような家庭では、日本線香3本、もしくは1本を供えても良いでしょう。

・沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」とは?線香の燃え方に意味がある?日本線香と違いは?

まとめ:沖縄でウンケー(御迎え)の目印はロウソクです

沖縄では、夕方からウンケー(御迎え)の儀礼でご先祖様を迎えます。

昔は全国的な「迎え火」と同じ役割として、目印のトゥーブシ(灯明)を門前に二基立ててご先祖様をお迎えしましたが、火の元の問題から、今ではすっかりロウソクへと交代しました。

さらに集合住宅や住宅の密集地域が増え、より火の安全を保つことから、さらに火を扱う屋外用ロウソクではなく、安全な電池式LEDロウソクも選ばれるようになっています。

昔は日の暮れた暗い夜、トゥーブシ(灯明)の灯りで影踏みをしながら、夏の夜を楽しむ子どもの風物詩がありましたが、何よりも子ども達、家族の安全が第一です。

もしも本州式の「迎え火」を焚くならば、火を扱っている間は大人が常に管理し、家内に入る時にはしっかりと消して入りましょう。

ご先祖様をお迎えしたウンケー(御迎え)の翌日はナカビ(中日)、親族がお中元を持参して、先祖代々位牌「トートーメー」を祀る本家「ムチスク(宗家)」を訪問する日です。

ナカビ(中日)のお供え物や行事食、過ごし方については下記をご参照ください。

・【沖縄の旧盆】2024年旧盆の中日「ナカビ」は8月17日(土)!お供え物や過ごし方