「沖縄ではお彼岸に何をする?」

「沖縄でお彼岸に行う『ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)』とは?」

「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の進め方は?」

全国的にお彼岸はお墓参り行事ですが、沖縄ではお彼岸になると、主に家を守護する神々様へ感謝をする「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

従来の沖縄の風習の通り丁寧に行う場合は、6柱10か所の神々様を巡拝しますが、現代では1柱の神様のみに拝み、神々様へ取り継いでいただく方法も増えました。次に訪れる春のお彼岸は2025年3月17日(月)~23日(日)です!

本記事を読むことで、沖縄でお彼岸に行う「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」のお供え物や拝む場所・行い方が分かります。後半では現代の沖縄に多い、1柱のみ拝む拝み方もお伝えしていますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄と全国で違う、お彼岸の過ごし方

◇一般的に沖縄ではお墓参りを行いません。

全国的にはお彼岸はお墓参り行事ですが、沖縄では一般的に御仏前で行う先祖供養行事です。

家族が亡くなると火葬せずにお墓に納め、風化を待った「風葬」の歴史を持つ沖縄では、墓地は「あの世」と考えられ、人々が暮らす「この世」と分けていたため、むやみにお墓参りに行くことをタブーとしてきたことが背景にあります。

沖縄ではシーミー(清明祭)・ジュールクニチー(十六日祭)・タナバタ(七夕)が主なお墓参り行事で、家族や親族など大勢で先祖供養を行ってきました。

また沖縄には家が寺院に属する「檀家制度」がなかったため、当然寺院墓地もなく、個人の土地にお墓を建てる「個人墓地」が主流です。辺境にある個人墓地の場合、怪我や事故のリスクも考えられたでしょう。

・個人墓地の墓じまいとは?無許可墓地の問題点とは?墓じまい後の個人墓地は売却できる?

全国的なお彼岸の習慣

お彼岸の日は春分の日・秋分の日を中心として前後3日間の7日間です。

2025年春のお彼岸は3月17日(月)~3月23日(日)、中日となる春分の日は3月20日(木)となります。2025年秋のお彼岸は9月20日(土)~9月26日(金)、中日となる秋分の日は9月23日(火)です。

春分の日・秋分の日は、昼と夜の時間が同じになる、また、太陽が1日で動く動線「横道」が赤道との交差点である「春分点・秋分点」を通過し、横道が直線になり、最も短くなります。

そのためお彼岸の7日間は、あの世とこの世がつながる日・近づく日と考えられ、お墓参りをして故人に合いに行く風習がありました。特に秋のお彼岸は、秋分の日を「先祖供養の日」として、供養します。

・2025年春のお彼岸はいつ?行事の内容や行事食、沖縄と全国の違い

沖縄のお彼岸の習慣

◇沖縄のお彼岸は屋敷の神々様を巡拝する期間です

沖縄でも先祖供養行事を行いますが、基本的に家で執り行う「イエウガミ(家拝み)」と呼ばれる、御仏前供養を行ってきました。

また沖縄では春と秋の彼岸入りになると、住まいを守護する6柱の「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」を巡拝する行事「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の前には、家を清浄に保ち拝むため、ヒヌカン(日の神)や家の大掃除を行いました。

・2025年沖縄で行う春のお彼岸(二月彼岸)はいつ、どこで行うの?お墓参りはしない?

沖縄のお彼岸に行う「屋敷の御願」とは

◇沖縄の家「屋敷」は6柱の神々様が守護しています

昔ながらの沖縄の家は、玄関前に外からの悪霊や災いを跳ね付ける「ひんぷん」を立て、表と裏に6つの部屋と台所の土間がある平屋でした。

この沖縄の平屋には6柱の神々様がいるとされ、常日頃から外からの厄災から家族を守る結界を張り、跳ね付けて守ってきたとされています。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の目的は、この6柱の神々様を、ひと柱・ひと柱と丁寧に拝み廻り、日ごろの感謝を伝えるとともに、これからの御守護を祈願することです。

ヤシチヌカミ(屋敷の神)はどこにいる?

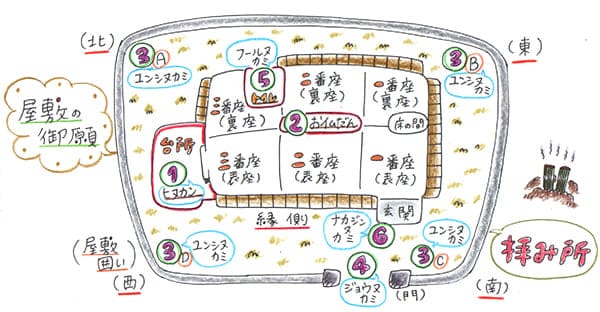

◇家の方々、6柱10か所に向かって拝みます

ヤシチヌカミ(屋敷の神)は東西南北の方角や、門番として外からの厄災の侵入をさせない神々様など、四方八方にそれぞれの役目を果たす神様がいるでしょう。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で家族が巡拝する順番から伝えていくと、下記6柱となります。

①ヒヌカン(火の神様)

②ウヤフジガナシー(ご先祖様)

③ユンシヌカミ(四隅の神)

④ジョウヌカミ(門の神)

⑤フールヌカミ(豚便所の神)

⑥ナカジンヌカミ(中陣の神)

なかには分かれて守護される神様もあり、例えばユンシヌカミ(四隅の神)は、東西南北の四方角、もしくは八方角に分かれるため巡拝する場所は4か所です。

またフールヌカミ(豚便所の神)やジョウヌカミ(門の神)は出入り口の左右に門番として、2柱に別れ守護されているとも言われてきました。

ヒヌカン(火の神)の役割

◇ヒヌカン(火の神)は神々様をつなぐ役目です

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行う日は、朝から主に台所を担う家族が、ヒヌカン(火の神)へ拝みます。

ヒヌカン(火の神)は家を守護するパーソナルな神様であるとともに、ヤシチヌカミ(屋敷の神)や、遠くの神々様との「つなぎ役」を務める神様でもあるからです。

朝、「本日はヤシチヌウグァン(屋敷の御願)をします」と伝えることで、ヒヌカン(火の神)が6柱のヤシチヌカミ(屋敷の神)へ伝えてくれるため、スムーズにヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を進めることができます。

ヒヌカンがない家は?

◇ヒヌカン(火の神)や仏壇がない家は拝む必要はありません

ただ昔の沖縄では、どの家でもヒヌカン(火の神)を祀ってきましたが、現代ではむしろヒヌカン(火の神)を祀っている家の方が少ないですよね。ヒヌカン(火の神)や仏壇のない家では、それらの拝みを省略して巡拝をしても問題はありません。

1柱の神様のみを拝む際のお供え物や拝み方など、詳しくは後ほど解説しますので、どうぞ最後までお読みくださいね。

ただ近年では、台所に祀るヒヌカン(火の神)が、その家の生計を助ける「クェーブン(食べる運)」の神様であることから、お彼岸を機会に仕立てる家も増えています。

ヒヌカン(火の神)はもともと代々継承してきましたが、現代では親世代もヒヌカン(火の神)を祀っていないことから、自分が元祖となって仕立てる家が多いです。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

沖縄のお彼岸で祓う「厄災」とは?

◇主に外から侵入する厄や災いを跳ね付けます

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、家に結界を張り、主に敷地より外をうろつく悪しき霊や浮遊霊、穢れた(けがれた)霊を防ぐことが目的です。

この他、沖縄では生きている人々が発する厄災も忌まれてきました。

嫉妬や憎しみ、人を陥れる気持ちなどの厄災であり、普通の人が少しでも嫌な想いを抱くと、それが念・生霊となって飛び、おひれはひれを付けて大きくなると考えられたためです。

ヤナカジは悪霊

◇「ヤナカジ」は「悪霊(あくりょう)」です

「ヤナカジ」は憎しみや悲しみを抱えたままの霊や悪霊であり、家に侵入すると、家族の性格が乱暴に変わったり、落ち込んだりします。

「なぜか暴飲暴食をしてしまう」「深酒が止まらない」などもヤナカジが原因と考えるケースもありました。

またその霊が感じてきた苦しみ・憎しみが伝わり苦しむ他、家族同士の仲が悪くなるなど、人の心と心の絆に亀裂を呼ぶとされ、最も忌まれています。

シタナカジは穢れた霊

◇「シタナカジ」は「穢れた(けがれた)霊」です

シタナカジ(穢れた霊)には遠い場所からやってきた「悪疫(あくえき)」の意味合いがあり、例えばインフルエンザなどの流行り病なども挙げられます。

このようなヤナカジ・シタナカジが家のなかに侵入すると「不吉」を感じるとされ、「何か嫌な感じがする」時には厄祓いをしてきました。

ニンミグイは年廻り

◇「ニンミグイ」は「年廻り」です

「ニンミグイ」は沖縄の言葉で「年廻り(としまわり)」を意味し、一年を通して起こる厄災を表します。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、ユンシヌカミ(四隅の神)しいては、北東・北西・南東・南西を加えた「ヤスミヌカミ(八隅の神)」へ拝むことで、1年12か月を守護してくれるでしょう。

チチヌグイは月廻り

◇「チチヌグイ」は「月廻り」です

「チチヌグイ」は沖縄の言葉で「月廻り」を意味し、ひと月を通して起こる厄災を表します。

ひと月を通して起こる厄災は基本的に、毎月旧暦1日・15日に行うヒヌカン(火の神)への拝みを通して行うものでしょう。

ただ、チチヌグイ(月廻り)からニンミグイ(年廻り)へと厄災がつながることもあるので、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を通してブジを祈願します。

クチナンは口難

◇「クチナン」とは「口から出た難事」です

「クチナン」は漢字に表すと「口難」となり、口から出る難事・厄災、分かりやすく表現すると人からの悪口、風評被害などを指します。

沖縄では多くの厄災が口から出た言葉により起こるとされてきました。そのため「クチナン封じ」「クチナン祓い」など、いくつかのクチナン祓いの儀礼があります。

クチグトゥは口事

◇「クチグトゥ」はクチナンから発生した災難です

「クチグトゥ」は漢字に表すと「口事」となり、この場合の「口」は口から発する言葉を差します。

悪口や嘘などから発展したクチナン(口難)が大きくなり、事件へと発展したようなイメージで、特にクチグトゥ(口事)は他者からではなく、自分の口から出た言葉により、起きてしまった厄災を意味することが多いです。

・沖縄の旧暦行事シバサシ(柴差し)・ヨーカビー(八日日)とは?悪霊祓いのやり方は?

沖縄のお彼岸は家の掃除

◇ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)前は家を掃除します

ヤシチヌカミ(屋敷の神)へ拝みを捧げるヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、その場を清浄に保つために、拝みの前に家を掃除しましょう。

特に外から来る厄災を防ぐため、玄関は内から外へゴミを吐き出します。

また水場は厄災が溜まりやすいため、キレイに流すことがポイントです。

臭い匂いがする・嫌な感じがする箇所はよくはたいて、マース(塩)やウサク(お酒)を掛けます。

こうしてキレイになった家でヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を済ませた家は、「クガニヤシチ(黄金屋敷)」「ナンジャヤシチ(銀屋敷)」になると信じられてきました。

クガニヤシチは黄金屋敷

◇「クガニヤシチ」はお金が集まる家です

「クガニヤシチ」は漢字にすると「黄金屋敷」となり、現世利益を表します。

具体的には、お金である「クガニ(黄金)」が、その家を拠点に循環し、繁栄するヤシチ(屋敷)です。

生きている人は食べて行かなければなりませんから、お金は幸せな暮らしに重要な要素、その代々続く繁栄を祈願します。

ナンジャヤシチは銀屋敷

◇「ナンジャヤシチ」は家内安泰する家です

「ナンジャヤシチ」は漢字にすると「銀屋敷」となり、クガニヤシチ(黄金屋敷)に対して家内安泰を表します。

ナンジャヤシチ(銀屋敷)に暮らす家族は心が常に安定し、家族団らん・夫婦円満、子孫代々が穏やかに安泰する家です。

ヒヌカン(火の神)の掃除

◇ヒヌカン(火の神)の灰も掃除します

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)の底には帳簿があると言われ、その家の良いことも悪いことも日々記録されていると信じられてきました。

その帳簿をヒヌカン(火の神)が、年末にウティン(御天)の神様へ持っていき報告するため、むやみにヒヌカン(火の神)の灰を触ってはならないと言われます。

けれども、今日の日がヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の日であること、ヒヌカン(火の神)の祭壇も掃除したいことを伝えて、家と一緒に掃除をしましょう。

・【沖縄のヒヌカン】旧暦12月24日はヒヌカンの掃除!ウコール(香炉)の灰のしまい方

沖縄で屋敷の御願はお彼岸だけ?

◇旧暦12月24日にも行います

ヤシチヌカミ(屋敷の神)へ感謝を捧げるヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は、沖縄では春のお彼岸・秋のお彼岸・旧暦12月24日の、年に3回行います。

旧暦12月24日は旧暦の年末にあたり、ヒヌカン(火の神)が旧正月に向けて、里帰りするためです。

ただし地域や父方の血筋である門中一族、家によって違いはあるでしょう。年に3回、定期的に家を掃除するため、家も清潔に保たれます。

・【沖縄の旧暦行事】旧正月前に行う、旧暦12月24日ヒヌカン送り「上天の拝み」とは?

春のお彼岸①祈願を立てる

◇春のお彼岸で、1年の祈願をします

沖縄で春のお彼岸は旧正月を終えて年の始まる旧暦2月にあたり、沖縄では「ニングァチヒングァン(2月彼岸)」です。

この時期に行うに行うヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は、1年の祈願を立てる「タティウグァン(立て御願)」とされ、主に家に住む家族の安全を祈願します。

旧暦2月、1年の最初の拝み「御願(ウグァン)」で厄災を祓い無事に1年を過ごせますよう、タティウグァン(立て御願)を行います。そのためかつては、旧暦2月の初め1日~10日頃に行う家もありました。

・家族が無難にすぎますように

・厄災を祓い、結界を張ってください

また最初に行うヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、昨年中の御守護に感謝する役割も果たします。2025年の春のお彼岸は2025年3月17日(月)~2025年3月23日(日)、中日の春分の日は2025年3月20日(木)となります♪

・2025年沖縄で行う春のお彼岸(二月彼岸)はいつ、どこで行うの?お墓参りはしない?

秋のお彼岸②中間報告をする

◇秋のお彼岸は、中間報告を行います

秋のお彼岸は旧暦で1年の中頃にあたる旧暦8月にあたり、沖縄では「ハチグァチヒングァン(八月彼岸)」とも呼ばれてきました。

沖縄で1年の中頃になる秋のお彼岸は、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で中間報告「ナカヌニゲー(中の願い)」を行います。

・上半期の御守護を感謝

沖縄でお彼岸に拝むヒヌカン(火の神)も家を守護する神様、仏壇に祀るご先祖様も「祖霊」であり、家の守護神です。2025年の秋のお彼岸は9月20日(土)~9月26日(金)、中日となる秋分の日は2025年9月23日(火)です♪

・2024年沖縄の秋のお彼岸は9月19日~9月25日!秋のお彼岸は参拝するって本当?

旧暦12月24日③祈願成就の感謝

◇旧暦12月24日は、1年のブジ(無事)を感謝します

年末のヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は、沖縄の言葉で「一年の感謝」を表す「イチヌンヌシリガフー」と呼ばれ、その家に住む家族が一年をブジ(無事)に過ごしたことへの感謝を捧げる日です。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は特別な祈願事ではなく、あるべきものがあるべき場所にある、今生きている家族が今年もここにいることへの感謝となります。

一方、亡くなった家族はブジ(無事)に成仏し、家族を見守る存在として、ここにある・今共にいることへの感謝です。次回の旧暦12月24日は2026年2月11日(水)、建国記念の日で祝日となります♪

旧暦12月24日は1年の願いを下げる

◇旧暦12月24日は1年の願いを下げる拝みを行います

また旧暦12月24日は沖縄で旧正月に向けた年末です。

そのため春のお彼岸にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で行った祈願事、「その家に住む家族の1年のブジ(無事)」を、感謝とともに一度請い下げます。

また、この日はヒヌカン(火の神)が、天に住む神様の元「ウティン(御天)」へ里帰りする日ですので、最後にヒヌカン(火の神)をお見送りで終了です。

①ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

②ウグァンブトゥチ(御願解き)

③ヒヌカン(火の神)のお見送り「上天の拝み」

このように旧暦12月24日の年末は、家族が1年無事であったことに感謝を捧げた後、いくつかのウグァン(御願)儀礼があります。

・【沖縄の旧暦行事】旧正月の準備!旧暦12月24日のウグァンブトゥチ(御願解き)とは

沖縄のお彼岸に拝む、ヤシチヌカミ(屋敷の神)

◇ヤシチヌカミ(屋敷の神)は、家の方々に鎮座されています

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)での拝み先は6柱10か所、6柱のなかのひと柱である「ユンシヌカミ(四隅の神)」の拝み先が4か所あるためです。

昔ながらの沖縄のヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、家を4方位・8方位から結界を張り守護する神々様へ拝むため、敷地内の方々を巡拝します。

ここでは6柱のヤシチヌカミ(屋敷の神)が、それぞれどのような役割を果たすのかを解説します。

①結界を張る神様

◇東西南北の四隅・十二方位の八隅から守護します

ヤシチヌカミ(屋敷の神)は、その家のポイントとなる敷地内の東西南北の端っこに鎮座し、結界を張るユンシヌカミ(四隅の神)がいます。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では東西南北の神様「ユンシヌカミ(四隅の神)」のみへ祈願しますが、実際にはさらに東北・東南・西南・西北を合わせた八方位「ヤスミヌカミ(八隅の神)」が守っています。

②屋敷の神々を統合する

◇敷地の中心に鎮座し、神々様をまとめる神様です

ナカジンヌカミ(中陣の神)は「中芯の神」とも言われ、家の敷地の中心に鎮座して屋敷の神々様をまとめます。

またナカジンヌカミ(中陣の神)はウティン(御天)ともつながるとされ、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では最後に拝みを捧げて終了を方々に伝える役割です。

③家の門番

◇門の左右に鎮座して、侵入者をチェックします

門前に鎮座される神様が「ウジョーヌカミ(門の神)」です。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では門の中央から外に向かって、1か所だけ拝みますが、実際には門の左と右の2柱に分かれます。

門の左に鎮座される神様が「ウジョーヒジャイ(門の左)」、右に鎮座される神様が「ウジョーニジリ(門の右)」です。

④不浄を跳ね除ける

◇不浄であるトイレの厄を祓う神様です

トイレの神様である「フールヌカミ(豚便所)」の神様は、屋敷において最も不浄とされるトイレに鎮座し、不浄を強いパワーで祓い押し出します。

かつて沖縄でトイレで豚を飼っていたため「豚便所」です。

最も不浄とされるトイレの厄祓いをするため、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の神々のなかでも、最もパワーのある神様と言われてきました。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では1か所だけ拝みますが、フールヌカミ(豚便所)もトイレの入り口の左右に鎮座されます。

左側に鎮座される神様が「フールヒジャイ(豚便所の左)」、右側に鎮座される神様が「フールニジリ(豚便所の右)」です。

沖縄のお彼岸:拝む順番

◇ヒヌカン(火の神)から巡拝します

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)ではお供え物を詰める「ビンシー(瓶子)」に整える家が多いですが、お盆に揃えても問題はありません。

旧盆など、沖縄の先祖供養では最後にあの世のお金「ウチカビ(打ち紙)」を焚きますが、ヤシチヌカミ(屋敷の神)は神々様への拝みなので、神様への税金「シルカビ(白紙)」を添えます。

また沖縄ではご先祖様は一族を守護する祖霊神「カミ(神)」でもあるため、ヤシチヌカミ(屋敷の神)のひと柱として数える家もありますが、ご先祖様として巡拝しない家もあるでしょう。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

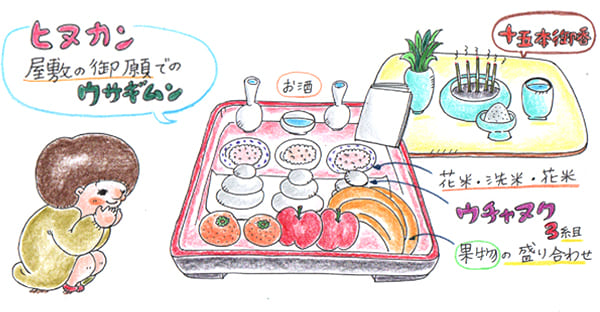

①ヒヌカン(火の神様)

◇他のヤシチヌカミ(屋敷の神)へつないでもらいます

ヒヌカン(火の神様)はヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の最初に拝み、他のヤシチヌカミ(屋敷の神)へ、「これから拝みに行くので、よろしくお願いします。」と、つないでいただく拝みです。

・ウチャヌク(お茶の子)…3組

・シルカビ(白紙)

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…2皿

・アライグミ(洗い米)…1皿

●お線香…15本、もしくは5本

またヒヌカン(火の神様)だけは、3段に積み重ねたおもち「ウチャヌク(お茶の子)」が3組、お線香も日本線香15本文の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」と、他のヤシチヌカミ(屋敷の神)と供える数が違うので注意をしてください。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(1)ヒヌカンの拝み方|お供え物や拝み言葉とは

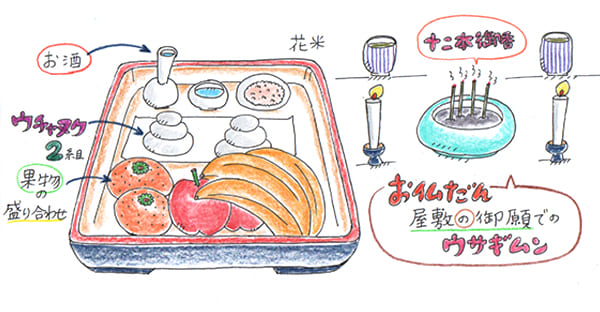

②ウヤフジガナシー(ご先祖様)

◇ご先祖様として拝まない家もあります

仏壇のない家では巡拝しませんし、仏壇がある家でも祖霊神としてではなくご先祖様と捉えて、ヤシチヌカミ(屋敷の神)のひと柱と数えない家もあるでしょう。

・ウチャヌク(お茶の子)…2組

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…1皿

●お線香…12本、もしくは4本

地域によってはヤシチヌウグァン(屋敷の御願)でマース(塩)を供えることがありますが、ご先祖様であるウヤフジガナシー(ご先祖様)には供えません。

シルカビ(白紙)も同じで、神様への税金なので控える家が一般的です。

ヒヌカン(火の神)・ウヤフジガナシー(ご先祖様)まではお供え物が少しずつ異なりますが、ユンシヌカミ(四隅の神)以降は同じ盆、もしくはビンシー(瓶子)を持参して巡拝します。

仏壇へのヤシチヌウグァン(屋敷の御願)について、下記コラムも併せてご参照ください。

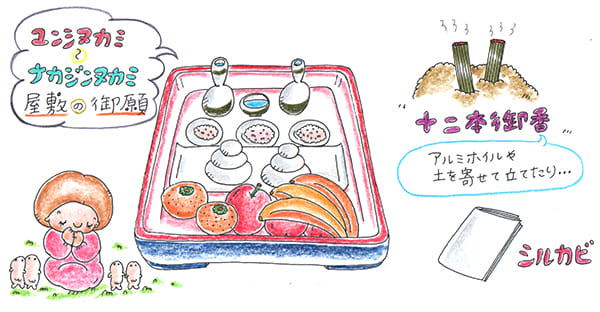

③ユンシヌカミ(四隅の神)

◇ユンシヌカミ(四隅の神)から同じお供え物です

沖縄の全ての地域で「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」とされるのは、ユンシヌカミ(四隅の神)以降の神様となり、同じお供え物で巡拝します。

・ウチャヌク(お茶の子)…2組

・シルカビ(白紙)

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…2皿

・アライグミ(洗い米)…1皿

●お線香…12本、もしくは4本

その昔の沖縄では敷地内の土を持ってお線香を立てましたが、近年ではコンクリートの敷地もあり難しく、香炉を持ち歩いて供えることが多いです。

また拝みの最後にはシルカビ(白紙)を焚きますが、安全面には注意しましょう。

アルミボウルに水を張った「カビバーチ(紙鉢)」などを準備します。

シルカビ(白紙)を焚いたらその上にお米「ハナグミ(花米)」「アライグミ(洗い米)」をひとつまみ掛けて、さらにウサク(お酒)を3滴ほど振りかけ終わりです。

ユンシヌカミ(四隅の神)は4か所廻る

◇ユンシヌカミ(四隅の神)は東西南北の四隅を廻ります

ユンシヌカミ(四隅の神)は敷地の東西南北、四隅に鎮座される神様です。

祠など神様を祀ってはいない家がほとんどですが、隅に向かって拝みます。

地域によって異なりますが春のお彼岸には北を中心に右廻り、秋のお彼岸は北を中心に左廻りに巡拝するとされてきました。

| <ユンシヌカミ(四隅の神)の順番> |

|

| [春のお彼岸] | ①ニヌファヌカミ ・北の神、子の方角 ②ウヌファヌカミ ・東の神、卯の方角 ③ンマムファヌカミ ・南の神、午の方角 ④トゥヌファヌカミ ・西の神、酉の方角 |

| [秋のお彼岸] | ①ニヌファヌカミ ・北の神、子の方角 ②トゥヌファヌカミ ・西の神、酉の方角 ③ンマムファヌカミ ・南の神、午の方角 ④ウヌファヌカミ ・東の神、卯の方角 |

方角を表す干支で巡拝する家もあるので、干支も併せてご紹介しました。ユンシヌカミは十二支の神様で運気を上げる「ミティンフシ(御天御星)」にも通じるとも伝わります。

ユンシヌカミ(四隅の神)へのヤシチヌウグァン(屋敷の御願)について、下記コラムも併せてご参照ください。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(3)ユンシヌカミ(四隅の神)拝み処とお供え物

④ジョウヌカミ(門の神)

◇門の左右に鎮座される神様です

ユンシヌカミ(四隅の神)以降のヤシチヌカミ(屋敷の神)は、基本的に同じ拝み方で問題はありません。

ジョウヌカミ(門の神)は門の左右に鎮座され2柱に別れる神様ですが、門の中央に向かって拝みます。

地域や家によっては、左右のジョウヌカミ(門の神)様へそれぞれ拝むこともあるようです。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(4)ジョウヌカミ(門の神)|供え物や拝み言葉

⑤フールヌカミ(豚便所の神)

◇トイレ便器の前、もしくはトイレの入り口で拝みます

トイレに鎮座される神様「フールヌカミ(豚便所の神)」は、ヤシチヌカミ(屋敷の神)のなかでも最もパワーや権威のある存在です。

沖縄では特に生きる人々「イチミ(生身)」の口が吐き出す厄災、悪い噂や悪口を封じる力があるとされ、「口難外し」の拝みも行われてきました。

またびっくりして魂を落とした時、沖縄では「マブイグミ(魂汲み)」を行いますが、どこの場所で魂を落としたか分からない時は、フールヌカミ(豚便所の神)に拝み戻します。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(5)フールヌカミ(トイレの神)|お供え物は?

⑥ナカジンヌカミ(中陣の神)

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)は玄関と門の間に鎮座されます

「ナカジンヌカミ(中陣の神)」の「ナカジン」は、漢字で書くと「中陣」の他にも「中芯」とも書く神様です。

家の敷地の中央を意味し「芯=軸」ともされる重要な神様であり、敷地内の神々様を最後に取りまとめ、ウティン(御天)へとつなげる役割を果たしてきました。そのため沖縄のお彼岸では、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の最後に拝みます。

ナカジンヌカミ(中陣の神)は天へもつながる

◇その家の祈願事を、天へと届けてくれます

最後に拝むナカジンヌカミ(中陣の神)は、この世の神様である、天界の「サンティン(三天)」へ、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を済ませたことを報告し、その家の祈願事を届けてくれる神様です。

また土地神様である「ジーチ(地)」はこの世をも司り、海の遥か彼方に故人が辿り着く西方浄土「ニライカナイ(西方彼方)」がある海神様「リュウグ(竜宮)」は、あの世をも司る神様です。

これからの神様へナカジンヌカミ(中陣の神)より取り継いでいただき、一連のヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を閉じます。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(6)ナカジンヌカミ(中陣の神)とは?拝み方は?

沖縄のお彼岸:集合住宅ではどこに拝む?

◇現代の住まいでは、1柱のみ拝む家が多いです

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は沖縄で昔から行われてきた行事ですので、昔ながらの沖縄の平屋をベースに拝み方が形作られてきました。

けれども現代はマンションやアパートなど、門や庭のない住まいも多いです。また戸建て住宅でも、かつての沖縄で建てられた平屋はほとんどありません。

そこで現代の暮らしに合わせて、1柱1か所のみを拝むスタイルが増えました。お供え物は、他のヤシチヌカミ(屋敷の神)への拝みと同じです。

・ウチャヌク(お茶の子)

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・アライグミ(洗い米)×2皿

・ハナグミ(花米)×1皿

以上のお供え物を、ビンシー(瓶子)やお盆に整えて準備をしましょう。また屋内の拝み事なので、ウコール(香炉)にお線香を供え、火の元には注意をしてください。

下記より、1柱だけ拝む場合のヤシチヌウグァン(屋敷の御願)でのヤシチヌカミ(屋敷の神)、拝み処をご紹介します。

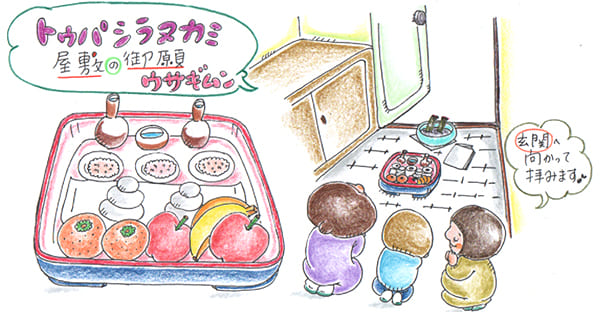

①トゥハシラヌカミ(戸柱の神)

屋敷を支える大黒柱に宿る神様が「トゥハシラヌカミ(戸柱の神)」です。

戸建て住宅であれば、言葉の通り家の支柱となる柱に向かって拝んでも良いでしょう。

ただマンションやアパートなどでは、玄関が拝み処です。

玄関にお供え物を準備して、お線香をジュウニフンウコー(十二本御香)供えたら、玄関の扉を開けて拝みます。

②ヒヌカン(火の神様)

ヒヌカン(火の神)は、沖縄では代々母から娘へ、義母から嫁へと継承されてきた、台所に祀られる神様です。

ヒヌカン(火の神)は「ウトゥーシ(お通し)」と言って、神々様との「つなぎ」の役割を果たすため、ヒヌカン(火の神)にのみ拝みを捧げて、ヤシチヌカミ(屋敷の神)へ繋いでいただきます。

またヒヌカン(火の神)はもともと女性から女性へと継承されてきた神様ですが、家族を守るパーソナルな神様、生計を助ける神様と考えられ、一から仕立てる家も増えました。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

③フールヌカミ(豚便所の神様)

フールヌカミ(豚便所の神様)はトイレの神様で、ヤシチヌカミ(屋敷の神)のなかで最も権威のある神様、パワーのある神様です。

かつて豚を飼っていた時代には、ヤナカジ(悪霊)やシタナカジ(穢れた霊・悪疫)の気配を感じたり、逃げている時にトイレに駆け込み、豚を起こしてフールヌカミ(豚便所の神様)へ伝えてもらってから、家に入るとされました。

そのため沖縄でヤシチヌカミ(屋敷の神)の他、特別な祈願事がある時には、フールヌカミ(豚便所の神様)へ拝みます。

・沖縄のお彼岸で家に拝む「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」|マンションでの拝み方は?

沖縄のお彼岸で拝む「フンシヌカミ」

◇風水を整える神様が「フンシヌカミ(風水の神)」です

また古い沖縄の家などではしばしば、屋敷の敷地内に「フンシヌカミ(風水の神)」の祠(ほこら)を仕立てる家もあります。

「フンシヌカミ(風水の神)」は風水を整える神様ですが、現代の方位などを占う風水とは違い、沖縄の風水は土地の良し悪しや土地との相性です。

ユタさんに言われたり「その家に住んでからどうも運勢が悪い」などの状況で、風水が悪いと考え、ヤシチヌカミ(屋敷の神)の祠として「フンシヌカミ(風水の神)」を仕立てることがあります。

このようなフンシヌカミ(風水の神)の祠がある家では、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)にフンシヌカミ(風水の神)へも拝みを捧げます。

・【沖縄の風水】フンシ(風水)の良い家悪い家とは?フンシ(風水)の悪い家はどうする?

家を守護する日々の拝み

◇お彼岸だけではなく、日々の拝みも行い絆を深めます

沖縄でヒヌカン(火の神)を祀る家や仏壇がある家では、お彼岸の7日間ではなくても、日々の拝みを捧げて日頃から神々様との絆を深めてきました。

また沖縄では、神様が宿る多くの御嶽(ウタキ)やウガンジュ(拝み処)があり、その土地を守護する集落の土地神様「産土神(ウブスナガミ)」が鎮座されています。

航海も多く海とともに暮らす沖縄では、日頃から何かあるごとに産土神やヒヌカン(火の神)、祖霊神である仏壇へ拝み、家族の安全と感謝を伝えてきました。

ヒヌカン(火の神)への拝み

◇毎月旧暦1日・15日に拝みます

ヒヌカン(火の神)を祀る家では、毎日手を合わせるなど、それぞれの家でも違いがありますが、昔から旧暦1日・15日に拝みを捧げてきました。

新月となる旧暦1日が、その1か月を家族が安全に暮らすことを祈願する「ウガンタティ(御願立て)」、満月となる15日は、その1か月を家族が安全に過ごしたことへの感謝を捧げる拝みです。

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数を解説!

御仏前への拝み

◇毎日、御仏前にお線香を供えて拝みます

仏壇のある家では、基本的に毎日お仏壇のお世話をするのが一般的です。

ミジトゥ(お水)とウチャトゥ(お茶)、ウブク(仏飯)を取り換えて、お線香を上げる一連の流れのなかで、ご先祖様とつながるとされます。

この毎日の仏壇のお世話を「六種供養(ろくしゅくよう)」と言い、ご先祖様とつながるとともに、お線香とともに目を瞑り手を合わせて瞑想をするなかで、己を顧みる時間ともされてきました。

まとめ:沖縄のお彼岸はヤシチヌウグァン(屋敷の御願)です

全国的にはお墓参り行事であるお彼岸ですが、沖縄では彼岸の入りになると日頃から家や、その家に住む家族を守護する「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」へ、感謝の拝みを捧げる「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

沖縄ではシーミー(清明祭)やジュールクニチー(十六日祭)・タナバタ(七夕)など、お彼岸の他にも、お墓参り行事があり、あまり頻繁にお墓参りに行く風習がないためです。

ただ、そんな沖縄でも地域によっては「フカマチヒングァン(外祀り彼岸)」と言って、秋のお彼岸に限ってはお墓参りに行く家もありました。沖縄で秋のお彼岸に行くお墓参りの仕方については、下記コラムに詳しいです。

・沖縄でも秋のお彼岸にはお墓参りに行くの?お墓参りに避ける暦や時間帯、お参りのタブー

まとめ

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の行い方

●6柱の神様と10か所の拝み処

(1)ヒヌカン(火の神様)

(2)ウヤフジガナシー(お仏壇のご先祖様)

(3)ユンシヌカミ(四隅の神)

・ニーヌファヌカミ(北の神)

・ウヌファヌカミ(東の神)

・ンマヌファヌカミ(南の神)

・トゥイヌファヌカミ(西の神)

(4)ジョウヌカミ(門の神)

(5)フールヌカミ(トイレの神)

(6)ナカジンヌカミ(中陣の神)●マンションなどの場合

・トゥハシラヌカミ(玄関)

・ヒヌカン(火の神様)

・フールヌカミ(トイレの神様)