・忌引き休暇とは?

・忌引き休暇の日数は何日?

・忌引き休暇が取れる範囲は何親等まで?

・パートやバイトでも忌引き休暇は取れる?

・忌引き休暇に土日はカウントされる?

「忌引き休暇」とは家族や身内が亡くなった時に、通夜や葬儀に参列するために取得する休暇です。

会社にとって義務ではありませんが、忌引き休暇制度を導入している会社であれば、故人との関係性によって数日間を有給で取得できるでしょう。

本記事を読むことで「忌引き休暇」とは何か?

故人との関係性で違う忌引き休暇の日数や範囲、取り方や連絡方法が分かります。

「忌引き休暇」とは

◇「忌引き休暇」とは、身内が亡くなった時の休暇です

…ただし忌引き休暇は法律で定められたものではありません。

一般企業であれば福利厚生として忌引き休暇を設けていますが、法的な義務ではないため詳細は企業によって異なります。

| <忌引き休暇とは> | |

| (1)福利厚生の一環 | ・法的な休暇ではない ・企業により異なる |

| (2)日数が異なる | ・故人の親等で違う ・土日が含まれることが多い |

| (3)就業規則に則る | ・忌引き休暇がない企業もある ・有給、無給の確認 ・パート、アルバイトの対応 |

| (4)「忌引き休暇」の別名 | ・慶弔休暇 ・特別休暇 |

忌引き休暇を取る時には、まず就業規則を確認すると良いでしょう。

基本的に忌引き休暇は通夜や葬儀への参列、家族を亡くした際の手続き等に対応するための休みです。

しかしながら忌引き休暇を取得したからと言って、必ずしも通夜や葬儀に参列しなければならない訳ではありません。

コロナ禍ではその状況や事情により、忌引き休暇を取得したものの、ごく身内のみの直葬を選択した事例も多くありました。

忌引き休暇を取得する日数は?

◇一般的に故人の親等により、忌引き休暇の日数が決まります

一般的に故人との血縁関係「親等」により、忌引き休暇の日数を設定している企業が多いです。

特に配偶者や両親などを亡くして喪主を勤めるケースでは、親等による忌引き休暇の日数を超えた取得ができる企業もあります。

| <一般的な忌引き休暇の日数> ●親等により異なる |

||

| [親等] | [関係] | [一般的な日数] |

| (1)第0親等 | ・配偶者 | …10日間 |

| (2)第一親等 | ・両親 ・子ども |

…1週間 (7日間) |

| (3)第二親等 | ・兄弟姉妹 ・祖父母 ・孫 |

…3日間 |

| (4)第三親等 | ・伯父伯母 (叔父叔母) ・甥、姪 |

…1日間 |

| (5)婚家 | ・義両親 ・義祖父母 ・義兄弟姉妹 |

…3日間 …1日間 …1日間 |

必ずしも通夜や葬儀に参列しなければならない訳ではありません。

ただ、忌引き休暇の目的は喪に服して、通夜や葬儀に参列したり、家族を亡くして必要な手続きを済ませるために設定しています。

公務員の忌引き休暇は?

◇公務員の忌引き休暇は日数が定められています

公務員の忌引き休暇は、公務員が勤務する自治体により異なりますが、一般的に下記の日数が基準です。

公務員の忌引き休暇取得では、会葬礼状や火葬許可証など、忌引きが証明できる証明書類を提出します。

| <公務員の忌引き休暇:日数の目安> | |

| [故人との関係性] | [日数の目安] |

| ・両親 ・配偶者 |

…7日間 |

| ・子ども ・孫 |

…5日間 |

| ・兄弟姉妹 ・祖父母 |

…3日間 |

| ・叔父叔母 | …1日間 |

土日も忌引き休暇にカウントされますが、往復時間が掛かる遠方の葬儀だった場合、移動時間を考慮して忌引き休暇を加算できる自治体も多いです。

現代はご遺体を保存する技術も進化し、火葬場がひっ迫することもあり、故人が亡くなってから葬儀まで日数が掛かることもありますよね。

葬儀まで間があく場合には、葬儀の日に合わせて忌引き休暇を取得します。

・【家族が亡くなったら】沖縄で遺体搬送~葬儀まで、費用相場10項目|その2

土日は忌引き休暇にカウントされる?

◇土日は忌引き休暇としてカウントする企業が多いです

例えば金曜日に身内が亡くなり、土日に通夜と葬儀を行うなど、土日に忌引き休暇が掛かった場合、土日も忌引き日数に含む企業が多くあります。

| <忌引き休暇日数の注意点> | |

| ①土日の扱い | ・土日を忌引き休暇に含める(多い) ・土日は忌引き休暇に含めない |

| ②逝去日の扱い | ・逝去日当日から忌引き休暇 ・逝去日翌日から忌引き休暇(多い) |

また忌引き休暇は身内を亡くした翌日から、日数をカウントする企業が多いです。

ただ何度も言うように、それぞれの企業で福利厚生を定めているため、当日からのカウントもあるでしょう。

就業したら早めに福利厚生を確認するのも一案です。

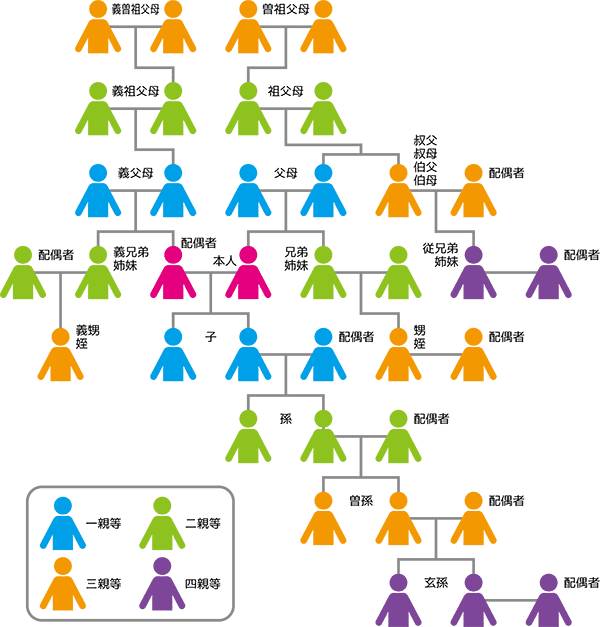

忌引き休暇の範囲はどこまで?

◇忌引き休暇の取得は、一般的に第三親等までの企業が多いです

忌引き休暇を取得できる親族は、一般的に第三親等までが多いでしょう。

前述の忌引き休暇の日数表でも分かるように、両親の兄弟姉妹(叔父叔母・伯父伯母)や、甥(おい)・姪(めい)が第三親等にあたります。

| <忌引き休暇の範囲> | |

| [親等] | [具体例] |

| (1)第0親等 | ・配偶者 |

| (2)第一親等 | ・両親 ・子ども |

| (3)第二親等 | ・祖父母 ・実の兄弟姉妹 ・孫 |

| (4)第三親等 | ・甥(おい)姪(めい) (兄弟姉妹の子ども) ・伯父伯母 ・叔父叔母 (両親の兄弟姉妹) |

| (5)第四親等 | ・従兄弟 (おじおばの子ども) |

| (6)婚家 | ・義両親…第一親等 ・義祖父母…第二親等 ・義おじおば…第三親等 |

基本的に「第三親等」までの身内に対して忌引き休暇の取得が可能です。

ただし「第三親等」に関しては忌引き休暇が設定されていない企業も多くありますので、忌引き休暇の取得前に確認すると良いでしょう。

忌引き休暇が認められない場合は、有給休暇も検討します。

忌引き休暇は有給?

◇一般的に忌引き休暇は有給ですが、企業により異なります

基本的に忌引き休暇は有給ですが、法的に義務付けられた福利厚生ではないため、企業の就業規程により異なり、確認が必要です。

福利厚生が充実した一般的な忌引き休暇の設定は、通常の年次有給休暇として消化せず、「特別休暇」として通常出勤扱いとなるケースでしょう。

この設定では、年次有給休暇を消化しないで済み、給与が出ます。

| <忌引き休暇の種類> | |

| (1)特別休暇 | ・通常出勤扱い ・年次有給休暇とは別 |

| (2)無給休暇 | ・通常出勤扱い ・賃金は無給 |

| (3)年次有給休暇 | ・欠勤扱い ・年次有給休暇扱い |

現代では両親が遠方に住んでいるなど、身内の通夜や葬儀に参列するために、長距離を移動しなければならないこともあるでしょう。

なかには丸一日掛かってしまう人もいます。

一般的に長距離の移動が必要だからと忌引き休暇の日数が変化することはありませんが、なかには移動時間を考慮した忌引き休暇期間を設定できる記号もあります。

まずは上司に相談をすると良いでしょう。

パートやアルバイトの忌引き休暇は?

◇現代は雇用形態に関わらず、忌引き休暇を設定する企業が多いです

昔はパートやアルバイトは福利厚生が整わず、忌引き休暇も設定されていない企業が多くありました。

けれども2020年4月に厚生労働省が示した「同一労働同一賃金制度」により、パートやアルバイトでも忌引き休暇を取得できる企業が増えています。

| <同一労働同一賃金ガイドライン> | |

| [勤務日数] | [忌引き休暇] |

| ・社員と同等 | ・社員と同等に取得 |

| ・週2日勤務(など) | ・勤務日の振り替え ・振り替えが忌引きければ忌引き休暇取得 |

ただし正社員と同等の勤務日数で働くパート・アルバイトに対して、同等の忌引き休暇を取得できる設定が多いです。

・厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」

「弔慶給付金」がもらえる?

◇「弔慶給付金」として見舞金等を設ける企業もあります

忌引き休暇の対応には有給休暇・無給休暇の他、なかには慶事や弔事に対して祝い金、見舞金などの「弔慶給付金」を設ける企業もあるでしょう。

| <忌引き休暇による給付金例> | |

| [給付金の例] | [内容] |

| ・死亡弔慰金 | ・身内を亡くした時に支給 ・勤務年数により支給額は異なる |

弔慶給付金は企業が設定した給付金なので、支給額の相場はさまざまです。

勤務年数が長くなるほど支給額が高くなる企業も多く、約1万円~10万円ほどに分かれます。

また身内の通夜や葬儀では、社員や部署の人々から有志で御香典などをいただくこともあるでしょう。

忌引き休暇の取得方法

◇直属の上司に忌引き休暇の取得を申し出ます

身内を亡くしたら、僧侶の手配や葬儀の準備を進める段階で、早めに直属の上司に訃報を伝え、忌引き休暇の取得を願い出ます。

急に休むことになるので、できるだけ早く口頭で直属の上司に伝えるとともに、業務に関わる人々に連絡を取り、引き継ぎができると丁寧です。

| <忌引き休暇の取得方法> | |

| (1)直属の上司に連絡 | ・電話か口頭が良い ・必要書類を確認 [深夜の場合] ・メールで報告 ・改めて電話連絡 |

| (2)引き継ぎ | ・担当業務の引き継ぎ連絡 (最低限でも良い) ・緊急連絡先を伝える ・引き継ぎ内容を上司に報告 |

| (3)忌引き休暇 | ・通夜や葬儀に参列 ・手続き等 |

| (4)忌引き明け | ●上司にまず挨拶をする ・急な休みへの謝罪 ・業務カバーへの感謝 ・無事に葬儀を終えた報告 |

| (5)香典への対応 | ・香典返し ・お礼の品 |

また忌引き休暇を終えた「忌引き明け」には、お礼の気持ちを表すために個包装のお菓子など、品物を準備して出勤する人も多いです。

感謝の気持ちの表し方は人それぞれですが、突然の忌引き休暇に対する対応と、香典などの心遣いに対してお礼の品は役立ちます。

忌引き休暇取得の必要書類を確認する

◇企業によって、必要書類の提出を求められることがあります

企業により忌引き休暇を取得する就業規則はさまざまですが、忌引き休暇の取得にあたり、身内の逝去を証明する書類の提出が求められるケースもあるでしょう。

・会葬礼状

・火葬(埋葬)許可証

(身内の訃報を証明できる書類)

直属の上司に身内の訃報と、忌引き休暇取得の申請を行う際、書類の提出の有無を確認しておくと安心です。

学校の忌引き休暇は?

◇学校でも忌引き休暇制度があります

学生にも忌引き休暇はありますので、小学生の子どもなど、学校を休む時にも担任教師に連絡をして、忌引き休暇の申請です。

(小学生、中学生、高校生)

通夜や葬儀に参列するだけであれば詳細は必要ありませんが、子どもの両親や同居家族など、故人との関係性が身近であれば、詳細を伝えると良いでしょう。

●伝える事柄

・故人との続柄

・通夜、告別式の日程

・忌引き休暇の日程

(何日から何日間休むのか)

・忌引き休暇中の連絡先

忌引き休暇中の連絡先は基本的に、両親など身内の大人になるでしょう。

中学生など判断能力のある年齢になっても、未成年であれば保護者の連絡先が必要です。

また上記、通夜や告別式の日程は勤務先で忌引き休暇を取得する時にも、決まり次第連絡をすると良いでしょう。

忌引き休暇で葬儀はできる?

◇第一親等で7日間、平均的には済ませることができます

けれども通夜や葬儀を執り行うには、火葬場や斎場を予約しなければなりません。

火葬場や斎場の予約状況によっては、予定通りに通夜や葬儀を忌引き休暇中に済ませることが難しくなる可能性もあります。

| <逝去日~葬儀までの平均的な日数> ●葬儀形式で違いがある | |

| (1)一般葬 | ・約6日~7日間 |

| (2)規模の大きな葬儀 | ・約7日~9日間 |

| (3)一日葬 | ・約4日~5日間 |

| (4)直葬(火葬式) | ・約3日~5日間 |

| (5)家族葬 | ・約5日~6日間 |

配偶者の0親等で10日間の忌引き休暇が一般的です。

両親など第一親等でも、喪主を勤めるならば10日間の忌引き休暇とする企業も多くあります。

基本的には葬儀の準備~通夜、葬儀日程、葬儀後の手続きまでこなすことはできるでしょう。

けれども大切な身内を亡くした喪失感のなかで進める作業です。

身内を亡くしてしばらくは気が張ってムリが効く人も多いですが、いずれ心身に影響しますので、スケジュールにムリがあるようなら、有給休暇などを消化することも検討することをおすすめします。

・お葬式のむすびす「2020年度施行実績」より

まとめ:忌引き休暇は福利厚生の一環です

一般的に身内が亡くなると忌引き休暇を取得しますが、実は法律で定められた規定はなく、あくまでも企業が設定した福利厚生ですので、企業により詳細は異なります。

しかしながら多くの企業で公務員の忌引き休暇を参考とし、両親や子どもなど1親等であれば、7日間の忌引き休暇が多いでしょう。

現代は葬儀形式も多様になり、ご遺体の安置環境も整っていることから、ご逝去から1週間以上経ってからの葬儀も少なくありません。

忌引き休暇は多くが突然取得するものであり、ごく近しい身内でれば5日間~10日間と、長期の休みを取るでしょう。

そのため労働者の権利とは言え、職場の人々のサポートは欠かせません。

できるだけご迷惑が掛からぬよう、最低限の引き継ぎを行うとともに、緊急連絡先や対応を心掛けます。

そして忌引き休暇明けには、菓子折りとともに感謝を伝えるようにしましょう。

職場の人々から香典をいただいたら、四十九日法要後を目安に香典返しも送ります。