・「屋敷の御願」とはなに?

・屋敷の御願で拝む「ナカジンヌカミ」とは?

・ナカジンヌカミ(中陣の神)への拝み方は?

沖縄ではお彼岸になると、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)を巡拝し、日ごろの守護へ感謝を捧げ今後を祈願する「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」を行います。

一般的に6柱10か所を巡拝する屋敷の御願で、最後に拝む「ナカジンヌカミ(中陣の神)」は、屋敷の中心(中芯・中陣)を司る神様です。

本記事を読むことで、沖縄のお彼岸に行う屋敷の御願で最後に拝む「ナカジンヌカミ(中陣の神)」とはどのような神様か?

沖縄の屋敷の御願でのお供え物や拝み方を解説します。

「屋敷の御願」とは?ナカジンヌカミ(中陣の神)は?

◇「屋敷の御願」とは、沖縄で一般的に年に3回、定期的に行う屋敷の神様への巡拝行事です

沖縄でお彼岸と旧暦12月24日の年3回、定期的に行う定期行事が、屋敷に鎮座される6柱の屋敷の神(ヤシチヌカミ)を巡拝する「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」となります。

| <沖縄の屋敷の御願> ●屋敷の6柱の神様を巡拝する |

|

| [拝む時期] | ・春のお彼岸(二月彼岸) ・秋のお彼岸(八月彼岸) ・旧暦12月24日 |

| [拝む場所(順番)] | (1)ヒヌカン(火の神様)…台所 (2)カミ(祖霊神)…仏壇 (3)ユンシヌカミ(四隅の神)…東西南北 (4)ジョウヌカミ(門の神)…門 (5)フールヌカミ(トイレの神)…トイレ (6)ナカジンヌカミ(中陣の神)…敷地の中央 |

| [拝む流れ] | ・屋敷の掃除(ヒヌカンの掃除) ・屋敷の御願 |

| [目的] | ・屋敷の悪しき者を祓う ・日ごろの御守護への感謝 ・今後の御守護を祈願 |

沖縄ではお彼岸に入ると屋敷の御願を行いますが、神様への巡拝行事であり先祖供養の儀礼ではないので、お彼岸行事は別に行います。

ただ沖縄のお彼岸は一般的にお墓参りをしません。

「仏壇拝み」と呼ばれ、仏壇を前にご先祖様供養をする家が多いでしょう。

屋敷の御願の目的

◇屋敷の御願では悪しきものを祓い、結界を張り、屋敷(家)を守ります

昔の沖縄では旧暦2月1日~10日頃に行ってきた屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)ですが、現代は春と秋のお彼岸、そして旧正月に向けた旧暦12月24日、年に3回が目安です。

その昔、沖縄では屋敷の御願を行い定期的にお祓いをしなければ、家に目に見えない、家族に障り(さわり)のあるものが侵入すると信じられてきました。

| <沖縄の屋敷の御願> | |

| [霊や障りを祓う] | ・ヤナカジ(悪い霊) ・シタナカジ(穢れた霊) ・マジムン(妖怪) ・ナガムン(長いもの) ・クチナン(悪い噂、悪口) ・クチグトゥ(穢れた口による災難) |

| [敷地内を浄化する] | ・掃除をする ・ウサク(お酒)を供える |

| [屋敷の神々へ祈願する] | ・土地との調和 ・結界を張る ・祓ってもらう ・跳ね返す ・守護を祈願 ・天と地を繋ぐ |

| [屋敷の神々へ感謝する] | ・ご報告 ・屋敷の御守護への感謝 ・家族の御守護への感謝 |

目に見えない悪しきものや霊、障りが屋敷に侵入することを恐れてきた昔の沖縄では、屋敷の御願により土地神様との調和を計り、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)との相性を良くする、和合を祈願してきました。

・盗難に遭う

・厄災に見舞われる

・厄病に掛かる(病気になる)

・不眠症など神経症になる

一方で沖縄で屋敷の御願を怠ると、「ヤシチヌアリトゥーン(屋敷が荒れ果てている)」と言われていまれ、上記のような現象が起きるとされます。

年に3回、屋敷の御願の役割

◇沖縄で年に3回行われる屋敷の御願は、それぞれに役割があります

沖縄では年に3回、定期的に屋敷の御願を行いますが、それぞれ意味がありました。

また沖縄のお彼岸は一般的に仏壇拝みですが、八月彼岸(ハチグァッチヒグァン)にお墓参りに行く地域もあり、そのため屋敷の御願を行わない家もあるでしょう。

| <屋敷の御願:年に3回の役割> | |

| [春彼岸] | ・タティウグァン(立ち御願) ・祈願をする |

| [秋彼岸] | ・ナカヌニゲー(中の御願) ・中の報告をする |

| [旧暦12月24日] | ・イチニンウシリガフー(一年の感謝) ・一年の感謝 |

特に引っ越した後、病気が増えたり、事故に遭ったなど、土地との相性が良くないと感じると、敷地内に風水の祠「フンシガミ(風水神)」を仕立てる家もあります。

・【沖縄の風水】フンシ(風水)の良い家悪い家とは?フンシ(風水)の悪い家はどうする?

沖縄の屋敷の御願で「ナカジンヌカミ」とは

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)は、司令塔「総結び」の役割です

沖縄では屋敷の御願の最後にナカジンヌカミ(中陣の神)へ拝み、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)へ拝みを終えたことを報告します。

屋敷の敷地、中央に鎮座するナカジンヌカミのナカジンは、「中陣」「中芯」などとも書くように、仏教で言えば総本山、かつての戦いの陣では、司令塔である「中陣」に当たると言えるでしょう。

・屋敷の司令塔

・屋敷内を管理する神様

・スームスビ(総結び)

…などと言われます。

沖縄の屋敷の御願で昔から伝わる「スームスビ(総結び)」は、それぞれの神々様へ報告連絡をして結び、協力して屋敷を守るよう、和合へと導く神様です。

ナカジンヌカミ(中陣の神)による結び

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)による結びは、天と地の神様もいます

ここまでお伝えするだけでも、SF映画などで外部からの連絡を取りながら、他の部署へ連絡をし合う、飛行機の管制塔のようなイメージが沸くのではないでしょうか。

ですからヒヌカン(火の神様)などが果たす「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」とは、少し役割が異なります。

ただナカジンヌカミ(中陣の神)は、屋敷内において総括主でありながら、他の神々様へ報告をする役割も担っています。

| <ナカジンヌカミ(中陣の神)が繋ぐ神々> | |

| [屋敷の神(ヤシチヌカミ)] | |

| ●ヒヌカン(火の神) | |

| ●ユンシヌカミ(四隅の神) | ・ユシン(四隅) ・ヤシン(八隅) |

| ●ジョウヌカミ(門の神) | ・ウジョウヒジャイ(門の左) ・ウジョウニジリ(門の右) |

| ●フールヌカミ(トイレの神) | ・フールヒジャイ(トイレの左) ・フールニジリ(トイレの右) |

| [報告する神々] | |

| ・ジーチヌカミ(地の神) | |

| ・ウティンヌカミ(御天の神) |

|

沖縄で屋敷の御願を終えたら、最後にナカジンヌカミ(中陣の神)を通して、屋敷の神々様へ、無事に御願を終えたこと、日々の感謝を伝えます。

さらにジーチヌカミ(地の神)、ウティンヌカミ(御天の神)へ、屋敷の日ごろの感謝を報告していただく流れです。

屋敷の御願:ナカジンヌカミ(中陣の神)の拝み処

◇屋敷の御願でナカジンヌカミ(中陣の神)は、玄関と門の間です

ナカジンヌカミ(中陣の神)の拝み処は、一般的に家の玄関から門の中央あたりです。

「どこに向いて拝むか」は、それぞれ違う家や地域もあります。

・屋敷(中央)に向かう

・門(外)に向かう

・東に向かう

また「中陣」ですので、敷地の東西南北をバッテンで結んだ中心など、より中心にこだわる家や地域もあるでしょう。

| <ナカジンヌカミ(中陣の神)の拝み処> | |

| [玄関先] | ・玄関と門の中央辺り |

| [屋敷の中央] | ・家屋の中柱 ・敷地の中央 |

いずれでも構いません。

沖縄の屋敷の御願ではナカジンヌカミ(中陣の神)の特別な祠や拝み処はありませんので、大まかに決める家が多いです。

屋敷の御願で他の拝み処と同様、海岸から持ってきた砂で小さな砂山を作ったり、小石をイビ(拝み処)として、お線香を供える家もあります。

屋敷の御願:ナカジンヌカミへのお供え物

◇屋敷の御願で他の神々様へ供えるお供え物と同じです

このように屋敷の神々のなかでもナカジンヌカミ(中陣の神)は、司令塔のような存在ですが、特別に神様を祀ることはしていません。

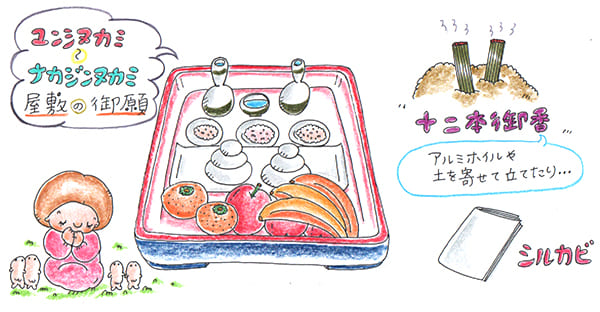

お供え物やお線香は、ユンシヌカミ(四隅の神)から続く、お供え物や供え方と同じです。

| <ナカジンヌカミ(中陣の神)へのお供え物> | |

| [お供え物] | [供え方] |

| ●ウサク(お酒) | ・徳利(とっくり)を左右に2個 ・お猪口(おちょこ)を中央に1杯 |

| ●カラミハナ(花米) | [カラミハナとは] ・お米をそのまま [供え方] ・小皿に左右に2皿 |

| ●アライミハナ(洗い米) | [アライミハナとは] ・お米を7回すすぐ [供え方] ・カラミハナの中央に小皿で1皿 |

| ●ウチャヌク | [ウチャヌクとは] ・白もちを3段に重ねる (白もちはもち粉で作る) [供え方] ・白紙を下に敷く ・白紙の上に2組供える |

| ●果物の盛り合わせ | [盛り合わせの一例] ・みかん(子宝) ・リンゴ(女性性) ・バナナ(男性性) |

| ●シルカビ(白紙) | [シルカビとは] ・習字の半紙を4つに千切る ・さらに2つ折りをする [供え方] ・脇に1組添える |

こちらも上記イラスト図解を確認しながら整えます。

ユンシヌカミ(四隅の神)から続けて拝んで行くので、お供え物はそのまま供えると良いでしょう。

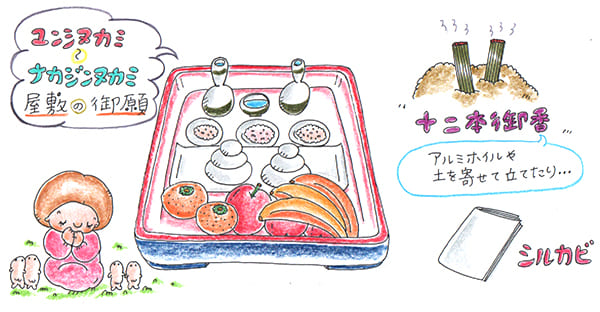

ナカジンヌカミに供えるお線香

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)へ供えるお線香は、ジュウニフンウコー(十二本御香)です

近年では火の元の観点から火を灯さずにシルカビ(白紙)の上に置いて、お線香を供える「ヒジュルウコー(冷たい御香)」が増えました。

もちろん安全第一なので問題ありませんが、屋敷の御願ではナカジンヌカミ(中陣の神)へお線香を供える際は、火を灯すと良いとされます。

| <屋敷の御願:ナカジンヌカミ(中陣の神)へお線香> ●ジュウニフンウコー(十二本御香) |

|

| ●日本線香 | …12本、もしくは4本 |

| ●ヒラウコー(平御香) | …タヒラ(2枚) |

「シルカビ(白紙)」とは、神様への税金と呼ばれる呪具で、習字の半紙で作ります。

習字の半紙を3枚重ねて、ハサミを使わず手で千切って作らなければなりません。

(1)習字の半紙を3枚重ねる

(2)手で四つ切りに千切る

(3)(2)をさらに2つ折りにする

沖縄で屋敷の御願では全ての神々へシルカビ(白紙)を供えるので、全部で10組~11組は揃えると良いでしょう。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

屋敷の御願でナカジンヌカミへの拝み方

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)には「総結び」を祈願します

屋敷の御願で最後に拝むナカジンヌカミ(中陣の神)には、まず屋敷の神々へ和合を祈願した後、ジーチヌカミ(地の神)・ウティンヌカミ(御天の神)へ、拝みを終えたことをご報告する流れです。

けれどもあくまでも拝み言葉であり、屋敷の御願の流れは他の屋敷の神々への拝みと変わりません。

| <屋敷の御願:ナカジンヌカミ(中陣の神)への拝み方> | |

| (1)お線香を供える | ・ジュウニフンウコー (十二本御香) |

| (2)お供え物を供える | ・ウサク(お酒) ・カラミハナ(花米)×2皿 ・アライミハナ(洗い米)×1皿 ・ウチャヌク×2組 ・果物の盛り合わせ ・シルカビ(白紙) |

| (3)拝みの言葉を唱える | ・家長が唱える |

| (4)家族でウートゥートゥー | ・家族が家長の後ろで合掌 |

| (5)シルカビ(白紙)を焚く | ・カビバーチ(火鉢)のなかで焚く ・燃え尽きるまで待つ |

| (7)ミハナ(御花)をカビバーチ(火鉢)に掛ける | ・カラミハナ(乾き米)ひとつまみ ・アライミハナ(洗い米)ひとつまみ |

| (8)ウサク(お酒)をカビバーチ(火鉢)に掛ける | ・ウサク(お酒)を3滴掛ける |

お供え物については後ほど詳しく解説しますが、「カビバーチ(火鉢)」とは、シルカビ(白紙)や、ご先祖様のあの世のお金として旧盆行事などで供えるウチカビ(打ち紙)を焚く器です。

現代の沖縄ではホームセンターなどで火鉢、底に敷く金属網とともにセットで販売されています。

家で手作りする時には、金属やアルミボウルに水を張り、底に金網などを敷くと良いでしょう。

屋敷の御願:ナカジンヌカミへのお供え物

◇ユンシヌカミ(四隅の神)から始まる、屋敷の神々へのお供え物と同じです

沖縄の屋敷の御願では、3番目に巡拝する敷地の東西南北に鎮座される「ユンシヌカミ(四隅の神)」以降、同じお供え物を持ち移動し、巡拝します。

そのため他の神様と同じお供え物になるでしょう。

| <屋敷の御願:ナカジンヌカミ(中陣の神)へのお供え物> | |

| [お供え物] | [供え方] |

| (1)ウサク(お酒) | ・左右に徳利(とっくり)2本 ・中央にお猪口(おちょこ)1杯 |

| (2)ハナグミ(花米) | [お米] ・左右に小皿2皿 |

| (3)アライグミ(洗い米) | [お米を7回すすぐ] ・ハナグミ(花米)の中央に小皿1皿 |

| (4)ウチャヌク | [作り方] ・もち粉で作った白もち ・大・中・小で3段重ねる [供え方] ・白紙を敷く ・白紙の上に2組供える |

| (5)果物の盛り合わせ | ・りんご1個(母) ・バナナ1個(父) ・みかん2個(子ども) |

| (6)シルカビ(白紙) | ・お盆の端に添える |

アライグミ(洗い米)に関しては、かつて生きていたカミ(祖霊神)やご先祖様にしか供えないとする地域や家もあります。

この場合には、アライグミ(洗い米)の代わりに十円玉を3枚供える「クバンチン」とすることもありますし、アライグミ(洗い米)の上にいクバンチンを載せることもあるでしょう。

また沖縄のお供え物を携帯する箱「ビンシー(瓶子)」で供えても便利です。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

屋敷の御願:ナカジンヌカミまでの流れ

◇ヒヌカン(火の神)から始まり、ナカジンヌカミ(中陣の神)で和合します

ヒヌカン(火の神)も「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」と呼ばれ、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)や遥か彼方の拝み処へ、拝みを通すことができる神様です。

沖縄で行う屋敷の御願は、ヒヌカンによる「これから巡拝しますよ」と、屋敷の神々へ呼び掛けることから始まります。

| <屋敷の御願:ヒヌカン~ナカジンヌカミへ> | |

| [ヒヌカンを通して] | |

| ・開始を伝える | 「これから巡拝します」 |

| [ナカジンヌカミを通して] | |

| (1)終了を伝える | 「無事に終わりました」 |

| (2)御都合要(ウチゴーカナメ) | 「今後も和合を取ってください」 |

| (3)終了を報告 | ・ジーチ(地の神)へ報告 ・ウティン(御天)へ報告 |

そしてナカジンヌカミ(中陣の神)は、ウティン(御天)やジーチ(地)の神々様へ、「我々は今和合して、この家を守る体制が整いましたよ。」とご報告します。

ナカジンヌカミ(中陣の神)へは、このお仕事への感謝を捧げる拝みを行いましょう。

御都合要(ウチゴーカナメ)とは

◇「和合し協力して、適切な問題解決をしてください」と祈願します

沖縄の屋敷の御願で最後の拝みとなるナカジンヌカミ(中陣の神)には、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)全ての柱の名前を告げ、拝みを捧げます。

それぞれの神々が特性を生かして助け合い協力しあうため和合をして、適切な問題対応ができますよう、祈ることが「御都合要(ウチゴーカナメ)です。

・家族の問題に協力し合い対応する

・物事のけじめを付ける

・屋敷の神々が和合する

屋敷の御願の最後は、ジーチヌカミ(地の神)・ウティンウカミ(御天の神)へ、すべての屋敷の神々(ヤシチヌカミ)への拝みを終えて、「ウチゴーカナメ(御都合要)をしました」と、ご報告します。

ナカジンヌカミ(中陣の神)への拝み言葉

◇家族で行う屋敷の御願では、現代の言葉で拝んでも良いです

以上の事柄が分かっていれば、沖縄で行う屋敷の御願は家を守る家族が行う儀礼ですから、それぞれの言葉で伝えても問題はありません。

ここでは一例として、拝み言葉をお伝えします。

「ウートゥートゥー、

ニヌファ、ウヌファ、ンマムファ、トゥイヌファヌ、ユンシヌウカミガナシー。

(あな尊い、子(北)の、卯(東)、午(南)、酉(西)の、四隅の神々様。)

ウジョウヒジャイ・ニジリ、フールヒジャイ・ニジリヌ、ヤシチヌウカミガナシー。

(門の左・右、トイレ左・右の、屋敷の神々様。)

いつも○○(氏)の家と、この家で暮らす家族の者をお見守りくださり、誠にありがとうございます。

これからも、どうぞ和合を取りご加護くださいますように。」

沖縄の屋敷の御願では「和合」の言葉が良く出てきますよね。

「夫婦和合」とも言われるように、調和や協力、平和などを表します。

沖縄では右手(男性性)と左手(女性性)を合わせることも、「和合」と表現するでしょう。

ウートゥートゥ、ウティンヌウカミガナシー、ジーチヌウカミガナシー。

(あぁ尊い、御天の神様、地の神様。)

今日の善き日、○○町○○番地(住所)の、○○(氏)の家から、感謝の拝みを捧げておりますので、どうぞお受け取りくださいますように。

お陰様でこの家の屋敷の神々様へ、無事に感謝を伝え御守護の祈願を済ませ、御都合要(ウチゴーカナメ)を掛けました。

どうぞこれからも家と家に住む家族をお見守り守護していただき、ナンジャヤシチ(銀の屋敷)クガニヤシチ(黄金の屋敷)にしていただき、幸せに暮らせますように。

ウートゥートゥ(あな、尊い)。」

本来はウチナーグチ(沖縄の言葉)で拝むとも言われますが、感謝の気持ちを込め祈願をすることが大切ですので、現代の言葉でも構わないのです。

屋敷の御願:ナカジンヌカミの拝みの後

◇ナカジンヌカミ(中陣の神)への拝みの後、供えたシルカビ(白紙)を焚きます

屋敷の御願でナカジンヌカミ(中陣の神)への拝みの後、カビバーチ(火鉢)のなかでシルカビ(白紙)を焚いて、ウティン(御天)へと献上します。

(1)シルカビ(白紙)を焚く

(2)アライグミ(洗い米)を掛ける

(3)ハナグミ(花米)を掛ける

(4)ウサク(お酒)を3滴掛ける

(5)門前に撒く

昔の沖縄では屋敷の御願で、カビバーチ(火鉢)にシルカビ(白紙)を焚いた後、門前で撒く風習がありましたが、現在は家の前も道路が多いため、水道などに流しても良いでしょう。

屋敷の御願でナカジンヌカミに総結びを願います

沖縄の屋敷の御願で最後に拝むナカジンヌカミ(中陣の神)では、屋敷の神々(ヤシチヌカミ)へ和合を祈願し、ジーチヌカミ(地の神)・ウティンヌカミ(御天の神)へ屋敷の御願を終えたことの報告です。

また屋敷の御願は目に見えない、障りのある悪しきものの侵入を防ぎますが、この時期に厄災の侵入を防ぐ沖縄の護符として「フーフダ(符札)」があります。

厄災の屋敷への侵入を防ぐよう、木のお札である「フーフダ(符札)」を門前などに祀る家もあるでしょう。

翌月旧暦九月は「正五九月」と呼ばれる忌み月として、拝み廻りの時期でもあるので、フーフダ(符札)も検討されてみてはいかがでしょうか。

まとめ

屋敷の御願:ナカジンヌカミ(中陣の神)

[ナカジンヌカミ(中陣の神)]

・総結び

・屋敷の神々を和合する

・御天、地の神様へ繋げる[お供え物]

・ウサク(お酒)

・カラミハナ(花米)×2皿

・アライミハナ(洗い米)×1皿

・ウチャヌク×2組

・果物の盛り合わせ

・シルカビ×1組[お線香]

●ジュウニフンウコー(12本御香)

・日本線香…12本、もしくは4本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚)[拝んだ後]

・シルカビを焚く

・アライグミ(洗い米)を掛ける

・ハナグミ(花米)を掛ける

・ウサク(お酒)を3滴を掛ける