・そもそも「冬至」とは?

・2025年の冬至はいつ?

・冬至のゆず湯やカボチャ料理を食べるのはなぜ?

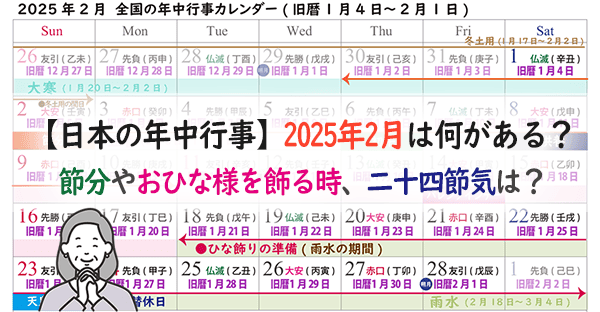

2025年の冬至は12月22日(月)、二十四節気の冬至に入る最初の日です。

二十四節気は西暦と少しずれるため、毎年確認をすると良いでしょう。

本記事を読むことで、「冬至(とうじ)」とはそもそも何か?2025年の冬至や行う事柄、ゆず湯やカボチャ料理を食べる意味や、美味しいカボチャ料理・小豆料理レシピが分かります。

2025年の冬至はいつ?

◇2025年の冬至は12月22日(月)です

地球の回転軸の傾きにより、一年を通して最も夜が短くなる(昼が長くなる)夏至(げし)、そして最も夜が長くなる(昼が短くなる)冬至(とうじ)があります。

そのため冬至は2025年こそ12月22日(月)ですが、必ず冬至が12月21日である訳ではありません。

天文学的な見地から毎年決まり、12月20日~21日前後が多いです。

| <2025年冬至:日の出・日の入り> | |||

| [地域] | [日の出] | [日の入り] | [昼の時間] |

| ●札幌 | ・AM7:03 | ・PM16:03 | ・約9時間 |

| ●東京 | ・AM6:47 | ・PM16:32 | ・約9時間45分 |

| ●大阪 | ・AM7:02 | ・PM16:52 | ・約9時間50分 |

| ●福岡 | ・AM7:19 | ・PM17:15 | ・約9時間56分 |

| ●沖縄(那覇) | ・AM7:13 | ・PM17:43 | ・約10時間30分 |

高温多湿の南国沖縄でも日の入り時刻はPM17:42、日照時間は約10時間30分ですが、最も昼が短くなるだけあって、早く暗くなりそうですね。

家族で集まり、温かなカボチャ料理や小豆料理をいただきながら、家族で食卓を囲む一日にしてみてはいかがでしょうか。

[トゥンジージューシー(冬至雑炊)の作り方]

・沖縄トゥンジー(冬至)の行事食☆コクのあるトゥンジージューシーのレシピは何がポイント?

冬至の日の天文学的な意味(太陽高度・日照時間)

冬至は「一年で最も昼が短く、夜が長い日」とされています。これは地球の公転軌道と自転軸の傾きによって起こる自然現象です。北半球では、冬至の日に太陽が一年のうちで最も低い角度を通り、南中高度(太陽が真南に来たときの高さ)が最低になります。そのため、太陽が昇ってから沈むまでの時間=日照時間が最も短くなるのです。

例えば東京では、夏至の日の南中高度が約78度であるのに対し、冬至では約31度ほどにしかなりません。日照時間も夏至の14時間半前後に比べて、冬至は約9時間半と大幅に短くなります。こうした太陽の高さと日照時間の違いが、冬至を「一年で最も昼が短い日」とさせているのです。

2025年の冬至|全国的な行事食は何をたべる?

◇全国的な冬至の行事食は、カボチャ料理や小豆料理です

沖縄の冬至「トゥンジー(冬至)」の行事食は「トゥンジージューシー(冬至雑炊)」、特徴としてターンム(田芋)やチンヌク(里芋)などの芋類を焚き込む点があります。

ただ現代は、「ジューシーの素」なども活用するようになり、準備が楽になってきたことから、トゥンジージューシー(冬至雑炊)とともに、全国的な冬至の行事食を楽しむ家庭が増えました。

| <2025年冬至:行事食> | ||

| [行事食] | [意味] | [具体例] |

| (1)冬の七草 (冬至七草) | ・子孫繁栄 ・精力を付ける | ・カボチャの煮もの ・うどん |

| (2)小豆料理 | ・厄祓い | ・小豆粥 |

| (3)ゆず湯 | ・禊(みそぎ) ・体を清める ・苦労が実る | ・丸ごと ・半分に切る ・網に入れる |

また一部地域では、冬至にこんにゃくをいただく「砂おろし」の風習もあります。

古くからこんにゃくは腸を掃除する食材とされたため、体内の汚れ「砂」を体の外に出す役割があるのでしょう。

[2025年沖縄の冬至とは?行い方]

・2025年沖縄のトゥンジー(冬至)はいつ・どのように行うの?お供え物や拝み言葉は?

2025年冬至で食べる「冬の七種」とは何?

◇2025年の冬至にいただく「冬の七草」は「ん」の付く食べ物です

「運が付く」の縁起物として「ん」の付く食べ物を冬至にいただきます

また、いろは歌、あいうえおなどの最後の言葉が「ん」ですよね。

そのため「ん」は極まれて、再び運が訪れる「一陽来復(いちようらいふく)」の運を運ぶとされてきました。

| <2025年冬至:冬の七種> | |

| [冬の七草] | [読み方] |

| ①南瓜 | ・なんきん (カボチャ) |

| ②饂飩 | ・うんどん (うどん) |

| ③金柑 | ・きんかん |

| ④蓮根 | ・レンコン |

| ⑤銀杏 | ・ぎんなん |

| ⑥人参 | ・にんじん |

| ⑦寒天 | ・かんてん |

カボチャ(南瓜)や人参(にんじん)など、「ん」が2つ付く食材もありますよね。

これらは「2倍の運が付く」「子孫が繁栄する(連なるため)」などとされてきました。

ただカボチャは夏野菜なので、かつて長期保存をして冬至に備えていました。

2025年に沖縄のトゥンジー(冬至)に取り入れるならば、トゥンジージューシー(冬至雑炊)に人参を入れて炊いても良いでしょう。

「カボチャと小豆のいとこ煮」は、本州では冬至の定番です。(レシピは後ほど解説します。)

[トゥンジージューシー(冬至雑炊)の作り方]

・沖縄のトゥンジー(冬至)で食べるトゥンジージューシー(冬至雑炊)とは?レシピを紹介

2025年冬至の厄祓い食「小豆」

◇小豆(あずき)の「赤」が、邪を祓います

沖縄でも「赤」は邪を祓う食材です。

旧正月などでしばしば、ヒヌカン(火の神)やブチダン(仏壇)へ「赤ウブク(赤ご飯)」を供えることもあるでしょう。全国的にも小豆の「赤」は厄祓い行事でいただきます。

<2025年冬至:小豆料理>

・小豆粥

・カボチャと小豆のいとこ煮

沖縄でも小豆は厄祓いの食材ですが、小豆の他にも「古代米」の赤を厄祓いとしていただくことがあります。

沖縄の古代米は白米と一緒に焚き上げるお米です。

白米3合に大さじ2~3杯ほどの古代米を入れて炊き上げると、紫に近い赤色になります。

小豆と赤色の意味

冬至に小豆を食べる習慣には、古くから「赤色が魔除けになる」という考え方が込められています。日本では赤色は太陽や生命力を象徴し、厄を祓い福を招く色とされてきました。そのため、赤飯やお祝いの場で赤い食べ物が登場するのも同じ理由です。

小豆粥や「いとこ煮」は、赤い小豆を食べることで体を温め、冬の寒さや病を遠ざける意味合いがあります。特に乾燥した冬は風邪や感染症が広がりやすい時期のため、小豆に含まれる栄養を摂ることは健康祈願としても理にかなっていました。

このように「赤い小豆を冬至にいただくこと」は、単なる食文化ではなく、魔除けと健康祈願を一体化させた伝統的な知恵なのです。

2025年冬至|「融通が利く」ゆず湯で健康!

◇全国的な冬至では、ゆずを浮かべたお風呂に入り健康祈願をします

日が短く最も寒いとされるトゥンジー(冬至)の日、よく温まり風邪を引かないとされる、柑橘系のゆず湯に入る習慣がありました。

所説ありますが一説では江戸時代の銭湯で、冬至の日にゆずを入れたことが2025年の現代まで残っています。

また冬至にゆず湯に入る由来には、語呂合わせの縁起担ぎも多いです。

| <2025年冬至:ゆず湯> | |

| [アイテム] | [意味] |

| ・ゆず(柚子) …融通(ゆうずう)が利く | ・ゆずは長い年月を掛けて実る …長い間の苦労が報われる |

| ・冬至(とうじ) …湯治(とうじ) ※お湯で体を治すこと | ・風邪を引かない …体を温める |

本州では体の不調を感じると、薬湯などのお湯に入り体を癒し治療しました。

この治療を「湯治(とうじ)」と言います。

ゆずはそのままお湯に入れれば良いですが、下記のような入り方も良いでしょう。

| <ゆず湯の入り方> | |

| [入れ方] | [バリエーション] |

| ①丸ごと入れる | ・複数個所に切り込みを入れる ・皮を数か所、少し削ぐ |

| ②切って入れる | ・半分に切って入れる ・輪切りにして入れる ・切った後、熱湯に蒸らして入れる |

| ③網に入れる | ・半分に切って網に入れる ・輪切りにして網に入れる |

| ④一部を入れる | ・皮のみ入れる ・絞り汁のみ入れる |

ゆずは柑橘系なので肌が弱い人はかぶれてしまうこともあります。

この場合は網や袋に入れたり、一部を入れるなどの方法でゆず湯に入る方法が良いでしょう。

網に入れるとゆずの果肉や種がまとまっていて、掃除がしやすくおすすめです。

柑橘系のゆずは、お湯に入れて入ることで体を温め風邪を引かない、寒さによる乾燥で冬に悩みやすいあかぎれなどにも効果的です。

ゆず湯のアレンジ

冬至のゆず湯は、本来ゆずをそのままお湯に浮かべて香りを楽しむシンプルなものです。しかし現代では、さらにリラックス効果や体を温める効果を高めるために、さまざまなアレンジが取り入れられています。

代表的なのは しょうが を加える方法です。しょうがの成分「ジンゲロール」や「ショウガオール」には血行を促進して体を芯から温める働きがあり、冷え性対策にもおすすめです。

また、ローズマリーやカモミールなどのハーブ を一緒に入れると、香りの相乗効果でリラックス感が増し、アロマ浴としても楽しめます。ほかにもミカンやレモンの皮を加えると柑橘の香りがより華やかになり、家族で冬至の湯を囲むひとときが一層心地よいものになるでしょう。

このように現代風のゆず湯アレンジを取り入れれば、伝統行事を守りながらも自分たちの暮らしに合ったスタイルで楽しむことができます。

地域ごとの冬至の習慣

冬至は全国的に「ゆず湯」「かぼちゃ」「小豆」といった共通の風習が広く知られていますが、実際には地域によってさまざまな習慣が残されています。古くからの食文化や生活習慣と結びついた行事食が多く見られるのが特徴です。

例えば 関東地方 では「ゆず湯に入る」習慣が特に根強く、銭湯でも冬至の日に柚子を浮かべた湯が提供されることがあります。関西地方 では「こんにゃくを食べる」風習があり、「砂おろし」と呼ばれて体の中の不要なものを出し、清める意味が込められています。

東北地方 では「小豆粥」を食べる風習が強く残っており、寒さの厳しい地域ならではの知恵として受け継がれています。

| 地域 | 主な風習 | 意味・由来 |

|---|---|---|

| 関東 | ゆず湯 | 「湯治」に通じる語呂合わせ、融通が利く縁起担ぎ |

| 関西 | こんにゃく | 「砂おろし」として体を清める |

| 東北 | 小豆粥 | 赤色で厄を祓い、寒い冬に体を温める |

| 北海道 | カボチャ料理 | 保存食として栄養を補い、冬を乗り切る |

このように、冬至の風習は全国共通のものに加えて、地域ごとに独自の意味や食材が加わりながら今も受け継がれています。

冬至と他の二十四節気・行事とのつながり

冬至は二十四節気のひとつであり、一年の中でも大きな節目とされます。太陽の力が最も弱まる日とされますが、同時に「翌日から日が延びていく=太陽が生まれ変わる日」として、新しい始まりを告げる日でもあります。

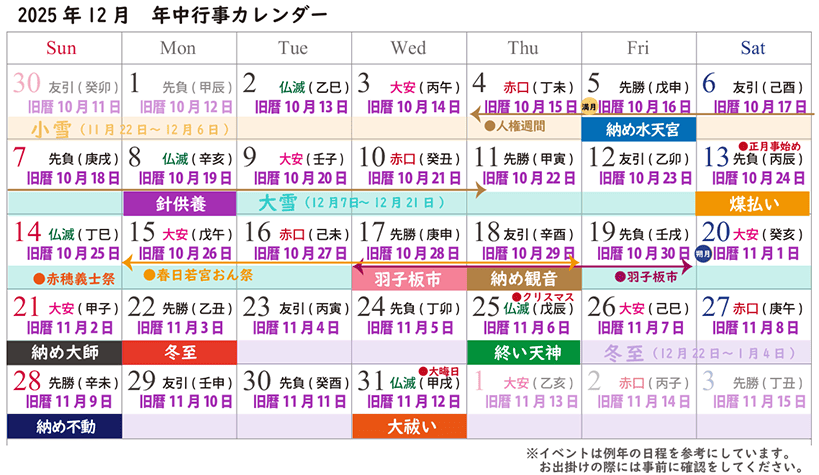

二十四節気の中での位置づけ

二十四節気では、冬至の前が「大雪(たいせつ)」、冬至の後が「小寒(しょうかん)」です。

| <2025年12月:沖縄の旧暦11月の節気> | ||

| 【二十四節気】小雪(しょうせつ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (次候) | 朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) | ・11月27日(木)~12月1日(月) |

| (末候) | 橘始黄 (たちばなはじめてきばむ) | ・12月2日(火)~12月6日(土) |

| 【二十四節気】大雪(たいせつ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | 閉塞成冬 (そらさむくふゆとなる) | ・12月7日(日)~12月11日(木) |

| (次候) | 熊蟄穴 (くまあなにこもる) | ・12月12日(金)~12月16日(火) |

| (末候) | 鱖魚群 (さけのうおむらがる) | ・12月17日(水)~12月21日(日) |

| 【二十四節気】冬至(とうじ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | 乃東生 (なつかれくさしょうず) | ・12月22日(月)~12月25日(木) |

| (次候) | 麋角解 (おおしかのつのおつる) | ・12月26日(金)~12月30日(火) |

冬至を境に寒さはさらに厳しくなりますが、同時に「一陽来復」と呼ばれるように、ここから少しずつ陽の気が戻るとされ、季節の転換点として意識されてきました。

[2025年12月|沖縄・全国の年中行事カレンダー]

・【沖縄旧暦カレンダー2025】新暦12月(旧暦10月11月)☆トゥンジー(冬至)の行い方

正月・小正月とのつながり

冬至に小豆を食べる習慣は、お正月や小正月にもつながっています。特に小正月(1月15日頃)には「小豆粥」をいただく地域が多く、冬至と同じく赤い色で邪気を祓い、家族の無病息災を祈る意味があります。つまり冬至から正月行事へと、小豆=厄払いと健康祈願の食材 が連続して用いられているのです。

このように冬至は、単独の行事としてだけでなく、正月行事や二十四節気の流れの中で連続性を持ちながら、日本人の生活に深く根付いている節目のひとつだといえます。

[小正月・二十日正月について詳しく]

・全国の正月マナー|松の内・小正月・二十日正月とは?年賀状はいつまで?お飾り処分は?

全国的な冬至の行事食「カボチャのいとこ煮」簡単レシピを紹介!

◇カボチャのいとこ煮なら、カボチャと小豆を一度にいただけます

全国的な冬至では、定番のカボチャと小豆を一緒に楽しめる、カボチャと小豆を煮付ける料理「カボチャのいとこ煮」が定番です。

小豆から作ると時間も手間も掛かりますが、小豆缶を使うと簡単にできます。

小豆は粒あんを使用すると良いでしょう。

| <カボチャのいとこ煮:材料> | |

| ①小豆缶(粒あん) | …2缶 |

| ②カボチャ | …1/3~半分 |

| ③水 | …適量 |

お砂糖で調理している小豆缶を選ぶと、調理でお砂糖を加えずに済み、ちょうど良い甘さになるので、おすすめです。

もしも小豆を戻して調理する場合、一晩水に漬けて柔らかくしてから、翌日に水を流して、再びタプタプの水に入れて煮詰め、お砂糖などで味を調整しながら作ると良いでしょう。

カボチャのいとこ煮の簡単な作り方!

◇カボチャは一口大に切った後、簡単にふかすには電子レンジも便利です

鍋に入れて煮るカボチャを煮るならば、皮を下向きにして並べます。

少量の醤油やみりん、お水でカボチャを浸した後、アルミホイルの落し蓋をして煮ることで、少ない水分で煮ることができるでしょう。

ただ、ここではカボチャを電子レンジなどでふかして、小豆缶と併せる簡単レシピをご紹介します。

| <カボチャのいとこ煮の作り方> | |

| ①カボチャを切る | ・大きめ ・四角く切る |

| ②電子レンジでふかす | ・底に水を入れる ・ラップを掛ける ・レンジに7分~10分 ・竹串が通るまで |

| ③小豆缶を煮る | ・小豆缶を鍋に入れる ・適量の水を入れる ・温める |

| ④カボチャを入れる | ・③の鍋に②のカボチャを投入 ・合わせて温める ・塩や醤油で味を調える |

味を調えながら少し煮たら出来上がりです。

粒あんの茹で小豆缶がすでに甘いので、あまり味を加えなくても美味しく仕上がりますが、調整したい場合はお塩や醤油を垂らして整えます。

冬至に食べたいおすすめレシピ集

小豆粥

小豆粥は、冬至に欠かせない行事食のひとつです。小豆の赤色には邪気を祓う力があるとされ、古くから家族の健康を願って食べられてきました。温かいお粥は体にやさしく、冬の寒い時期を乗り越える知恵として親しまれています。

【材料】米1合、小豆50g、水適量、塩少々

【作り方】

① 小豆を軽く茹でこぼし、再び水を加えて柔らかく煮る。

② 別の鍋で米を炊き、煮た小豆と茹で汁を加えて一緒に煮込む。

③ 米がやわらかくなったら塩で味を整え、器に盛る。

素朴ながら滋養に富み、冬至の食卓を象徴する料理です。

かぼちゃスープ

かぼちゃスープは、現代の家庭で冬至の味を取り入れやすい人気アレンジです。牛乳や豆乳を加えることでやさしい甘さとまろやかさが増し、子どもから高齢の方まで楽しめる一品になります。

【材料】かぼちゃ1/4個、玉ねぎ1/2個、バター10g、牛乳300ml、塩こしょう少々

【作り方】

① かぼちゃと玉ねぎを薄切りにし、バターで軽く炒める。

② 水を加えて柔らかくなるまで煮込み、ミキサーでなめらかにする。

③ 鍋に戻して牛乳を加え、塩こしょうで味を整える。

寒さが厳しい冬至の日に体を芯から温めてくれる、栄養たっぷりのスープです。

かぼちゃプリン

かぼちゃプリンは、デザート感覚で楽しめる冬至のスイーツです。かぼちゃ本来のやさしい甘みを活かすことで、体にやさしく、甘さを控えれば大人にも好まれる味わいになります。

【材料】かぼちゃ150g、卵2個、牛乳200ml、砂糖40g

【作り方】

① かぼちゃを蒸して裏ごしする。

② 卵・砂糖・牛乳を混ぜ合わせ、かぼちゃを加えてよく混ぜる。

③ 耐熱容器に流し込み、蒸し器またはオーブンで火を通す。

冬至の食卓を華やかにしてくれる、見た目にも楽しい一品です。

小豆トースト

小豆トーストは、忙しい朝でも手軽に作れる冬至のアレンジ料理です。市販のゆで小豆や粒あんを使えば簡単にでき、習慣として無理なく続けられるのが魅力です。

【材料】食パン1枚、ゆで小豆または粒あん適量、バター少々

【作り方】

① 食パンにバターを塗り、小豆をのせる。

② トースターでこんがり焼く。

③ 温かいうちにいただく。

伝統的な小豆の力を日常に取り入れられる、現代風の手軽な工夫です。

定番とアレンジを比較できるレシピ表

ここまで紹介した定番料理とアレンジ料理を、特徴ごとにまとめました。表で比較するとそれぞれの違いが分かりやすく、家庭のライフスタイルに合わせて選ぶ参考になります。

| 料理名 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| かぼちゃのいとこ煮 | 小豆と一緒に煮る厄払い料理 | 甘さは控えめでも美味しい |

| 小豆粥 | 赤色で邪気を祓う | ご飯を残りご飯で代用可 |

| かぼちゃスープ | 現代風・子どもも食べやすい | 牛乳や豆乳で栄養アップ |

| かぼちゃプリン | デザートで冬至を実感 | 甘さ控えめで大人向けにも |

| 小豆トースト | 手軽に習慣を続けられる | 忙しい人にもおすすめ |

表で整理すると、定番の良さと現代風の魅力が一目で分かります。冬至の伝統を大切にしながらも、日常に取り入れやすい工夫をすることで、無理なく続けられることが伝わるでしょう。

冬至に込められた意味と風習の歴史

冬至は「一年で最も昼が短く、夜が長い日」として知られていますが、古来からただの天文現象ではなく、運気が変わる節目 として意識されてきました。

中国の「一陽来復」と冬至

冬至の考え方は中国から伝わったとされます。陰陽の思想では、冬至は「陰が極まり、再び陽に転じる日」。この日を境に太陽の力が少しずつ戻り始めるため、「一陽来復(いちようらいふく)」と呼ばれ、運気が回復する吉日とされました。

日本での受け入れと広まり

日本でも冬至は「太陽がよみがえる日」として大切にされ、奈良時代には宮中行事として行われていた記録があります。江戸時代に入ると庶民にも広まり、銭湯でゆずを浮かべて入浴する「ゆず湯」 が冬至の風習として定着しました。これは「冬至(とうじ)」と「湯治(とうじ)」の語呂合わせや、ゆず=「融通が利く」にちなむ縁起担ぎです。

健康祈願と食文化

厳しい寒さを乗り切るため、冬至は昔から「健康を祈る日」として受け継がれてきました。保存の利くかぼちゃや、厄を祓う赤い小豆を食べる習慣もその一つです。地域によってはこんにゃくを「砂おろし」として食べ、体の中を清める意味合いを込めた例もあります。

このように冬至は、太陽の力がよみがえる日=新しい運気の始まり として、各地にさまざまな風習を残しているのです。

まとめ|2025年の冬至は12月22日(月)!

2025年の冬至は12月22日(月)、二十四節気の冬至の入り日が「冬至」なので、沖縄のトゥンジー(冬至)も、全国的な冬至も日程は同じです。

全国的な冬至の行事食は小豆とカボチャなので、カボチャのいとこ煮が定番ですが、胃腸を労わる「小豆粥」をいただくのも良いでしょう。

カボチャのいとこ煮のレシピと同じく、小豆の水煮缶を使い残ったご飯に合わせ、塩や出汁で味を調えながら煮詰めると簡単にできます。

小豆粥は正月明けに胃腸が疲れた二十日正月などでもいただく習慣がありました。

まとめ

2025年:全国的な冬至の行い方

・2025年12月22日(月)

・昼が最も短くなる日

・家族の健康祈願をする●全国的な冬至の進め方

・ゆず湯

・小豆をいただく

・カボチャなど「ん」をいただく●おすすめの行事食

・カボチャのいとこ煮

(カボチャと小豆)

・小豆粥

・茹で小豆を利用すると便利