「沖縄のジュールクニチーとは?」

「沖縄でジュールクニチーを行う人は?」

「沖縄でジュールクニチーのお供えものや拝み方は?」

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とは、旧暦1月16日、2025年2月13日(木)、離島地域を中心に営まれる「あの世の正月」、お墓参り行事です。

本記事を読むことで、沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とはなにか?行う人やお供えもの、拝み方や進め方が分かります。後半では、ジュールクニチー(十六日祭)のお供え物におすすめの料理レシピも5品ご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とは?

◇沖縄の「ジュールクニチー(十六日祭)」は、お墓参り行事です

沖縄ではジュールクニチー(十六日祭)は「グソー(後生)の正月」と呼ばれます。「グソー(後生)」とは沖縄の言葉で、全国的には「あの世」です。

この行事は旧暦の1月16日に行われ、祖先や故人の霊を慰めるための重要な儀式です。ジュールクニチーは、家族が墓前に集まり、故人に捧げるための食べ物や飲み物を供え、祈りを捧げることで、祖先とのつながりを深める機会となっています。沖縄の人々にとって、この日は家族の絆を再確認し、先祖への感謝を表す大切な日です。

当日は、家族全員で墓地を訪れ、掃除を行い、色とりどりの花や果物、沖縄料理を供えます。特に、供え物には伝統的な料理が用意され、故人の好物なども含まれます。このようなお供え物は、故人の霊を喜ばせ、家族の繁栄を願う意味が込められています。

主に離島地域で根付くお墓参り行事で、本島地域ではジュールクニチー(十六日祭)ではなく、4月「清明の節気」に行われる「シーミー(清明祭)」でのお墓参りが多いでしょう。

| <沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とは> | |

| [ジュールクニチー(十六日祭)とは] | ●グソー(後生)の正月 ・お墓参り行事 ・スーコー(焼香) |

| [日にち] | ・旧暦1月16日 ・2025年2月13日(木) |

| [行う地域・人] | ・主に離島地域 ・離島出身、本島在住の人々 ・身内が亡くなって間もない人々 |

旧正月明けの旧暦1月16日に家族でお祝いをした後、特に離島地域を中心とした沖縄では、ジュールクニチー(十六日祭)にお墓参りをして、ご先祖様を供養します。

また、ジュールクニチーは単なる追悼の場にとどまらず、家族や親戚が集まり、親交を深める場としても重要視されています。沖縄の文化において、祖先崇拝は非常に重要であり、このような行事を通じて、次世代へと伝統が受け継がれていきます。ジュールクニチーは、沖縄の人々にとって生活の一部であり、地域の文化と歴史を理解する上で欠かせない行事です。

・沖縄のお墓参り行事シーミー(清明祭)、2023年はいつ?お供え物や拝み方まで解説!

沖縄でジュールクニチーを行う意味と役割

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)は、先祖を敬い、祖先の霊を供養するために行われる重要な行事です。旧暦の1月16日に行われるこの祭りは、あの世の正月(グソーソーグァチ)とも呼ばれ、先祖の霊が現世に戻ってくると信じられています。

ジュールクニチー(十六日祭)の意味は、単に先祖を祀るだけでなく、家族が集まり、絆を深める機会でもあります。沖縄では、家族全員が一堂に会し、墓や仏壇に供物を捧げることで、先祖の霊を迎え入れます。

この行事は、沖縄独特の文化と信仰が色濃く反映されており、地域によってもその風習や儀式の内容が異なります。ジュールクニチー(十六日祭)は、家庭の繁栄や健康を祈るだけでなく、地域社会全体の調和を促す役割も担っています。また、この祭りを通じて、若い世代に先祖を敬う心を伝えることも重要な目的の一つです。

供物には、伝統的な沖縄料理や果物が用意され、特にウチカビと呼ばれる紙を焚く儀式は、先祖への思いを直接伝える手段とされています。ジュールクニチーは、ただの宗教的な儀式ではなく、家族や地域の絆を再確認する大切な機会であり、先祖への感謝の気持ちを表す文化的な行事です。これによって、沖縄の人々は先祖から受け継がれた価値観や伝統を次世代に継承し続けています。

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とシーミー(清明祭)の違い

◇シーミー(清明祭)はお祝い行事、ジュールクニチー(十六日祭)は供養行事です

沖縄本島地域に広がるお墓参り行事、「シーミー(清明祭)」はお祝い行事ですが、沖縄離島地域に広がるお墓参り行事「ジュールクニチー(十六日祭)」は、祖先を偲ぶ供養行事です。

シーミー(清明祭)は春の訪れを祝うとともに、家族が集まり祖先を敬うための祭りで、共同体の結束を強める役割も果たします。一方、ジュールクニチー(十六日祭)は旧暦の1月16日に行われ、祖先の霊を慰めることを目的とします。

これにより、ジュールクニチー(十六日祭)はあの世での新年を祝うとされ、特に先祖の霊に対する供養の意識が強く表れています。また、両者の違いはお供えものにも見られます。

シーミー(清明祭)では、色とりどりの料理や果物が供えられ、祭りのような賑やかさがありますが、ジュールクニチー(十六日祭)では、シンプルで伝統的な料理が供えられ、厳かな雰囲気が漂います。このように、二つの祭りはそれぞれの地域文化や信仰が反映されていますが、どちらも祖先を敬う心を中心に据えた大切な行事です。

| <ジュールクニチー(十六日祭)とシーミー(清明祭)の違い> | |

| [ジュールクニチー(十六日祭)] | ●供養行事 ・旧暦1月16日 (2025年2月13日木曜日) ・盛大に行う |

| [シーミー(清明祭)] | ●お祝い行事 ・清明の節気 (毎年4月初旬~中旬頃) ・盛大に行う |

お祝い事と供養行事との違いは、主にお供えものでしょう。供養行事では紅白のおもちを用いたり、おめでたい「結び昆布」は供えません。ジュールクニチー(十六日祭)は弔事、シーミー(清明祭)は慶事であることを理解して準備を進めます。

ジュールクニチー(十六日祭)では、供養の意識が強く、先祖を敬い静かに祈りを捧げることが重視されます。お供えものとしては、シンプルながらも心のこもった伝統的な料理が中心で、特に先祖の好物や地域特有の食材が選ばれることが多いです。

一方、シーミー(清明祭)はお祝いの要素が強く、家族や親戚が集まり、にぎやかに先祖を偲びます。色鮮やかな料理や果物が供えられ、子供たちも参加して盛り上がることが一般的です。

このように、ジュールクニチー(十六日祭)とシーミー(清明祭)は共に祖先を敬う行事でありながら、その目的や雰囲気には大きな違いがあります。ジュールクニチー(十六日祭)が静かで厳かな供養を重視するのに対し、シーミー(清明祭)は明るく華やかな祝いの場としての側面を持っています。

この違いは、沖縄の豊かな文化と伝統がいかに多様であるかを示しており、どちらの行事も地域社会に根付いた大切な文化的行事として続いています。

お供えものの具体的な違いとは?

◇シーミー(清明祭)は旧正月同様、お祝いのご馳走を供えます

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)は供養行事、スーコー(焼香)ですから、基本的にお祝いを意味するおかずを避け、白を基調とした色合いのおかずです。

けれどもシーミー(清明祭)はお祝い行事ですから、紅白のおもちはもちろん、おめでたいご馳走を重箱料理に詰めても良いでしょう。

| <お供えものの違い> | |

| [ジュールクニチー(十六日祭)] | ●弔事用 ・むち重(もち重)…白もち ・豚三枚肉…皮目は上 ・かまぼこ…白のみ ・昆布…返し昆布 ・おかず…ごぼう、大根など |

| [シーミー(清明祭)] | ●慶事用 ・むち重(もち重)…組み合わせ ・豚三枚肉…皮目は下 ・かまぼこ…紅白 ・昆布…結び昆布 ・おかず…ターンム(田芋)など |

沖縄でご馳走を詰めたお供えものの重箱料理を「ウサンミ(御三味)」と言います。海のもの、山のもの、天のもの、この世の3要素を詰めた味なので「御三味」です。

おかず重箱ともち重箱に分かれ、基本的に沖縄のジュールクニチー(十六日祭)もシーミー(清明祭)も家族・親族・門中が集まる盛大なお墓参り行事になるため、より多く作る「チュクン(両方)」を供えます。

「チュクン(両方)」は、おかず重・もち重それぞれ2重ずつ、合計4重箱です。

対しておかず重・もち重それぞれ1重ずつ、合計2重が「カタシー(片方)」ですので、参加する人数に合わせて準備を進めると良いでしょう。

・【沖縄の旧盆2023年】お供え物の重箱の詰め方は?慶事と弔事5つの違い

沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)は、主に離島地域に根付く、一年のなかでも盛大なお墓参り行事です。主に離島地域でのお墓参り行事であり、ジュールクニチー(十六日祭)を毎年行う地域では、シーミー(清明祭)を一般的に行いません。

ジュールクニチー(十六日祭)は、地域によって異なる風習が見られることも特徴です。例えば、お供え物や儀式の進行方法が島ごとに微妙に異なる場合があります。お供え物としては、伝統的な料理や地元の特産品が用意されることが多く、特に豚肉料理や魚料理が人気です。

このように、沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)は、地域の文化と歴史が色濃く反映された行事であり、地元の人々にとっては祖先を敬う大切なひとときです。観光客にとっても、沖縄の豊かな文化や伝統を体感する絶好の機会となっています。

| <沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)> | |

| [墓地] | ・墓地は「あの世」 |

| [お墓参りに行く人] | ・家族 ・親族 ・門中(むんちゅう) |

| [お墓参りの規模] | ・盛大に行う |

| [お墓参りの形式] | ・スーコー(焼香) ※法事として行う |

古くは火葬をせず、ご遺体の周りに石を積み供養した「風葬(ふうそう)」の歴史があった沖縄では、本州のようにあまり頻繁なお墓参りを良しとしません。

そのため沖縄ではジュールクニチー(十六日祭)やシーミー(清明祭)のお墓参り行事に、家族・親族、父方の血族で繋がる「門中(むんちゅう)」の人々が集まって、お墓参り行事を行います。

門中とは沖縄の特有の家族制度で、血縁を重んじる文化を象徴しています。この門中の概念は、ジュールクニチー(十六日祭)を通じて一層強く感じられます。お墓参りはただ単に故人を偲ぶだけでなく、家族や親族が一堂に会す時間でもあります。

特に離島地域では、距離の問題から普段はなかなか顔を合わせられない親族が集まる貴重な機会となっており、交流や絆を深める場としても大切にされています。

沖縄離島出身者のジュールクニチー(十六日祭)

◇離島出身の人々がジュールクニチー(十六日祭)を行う遥拝所があります

沖縄県本島在住の離島出身の人々は、ジュールクニチー(十六日祭)の旧暦1月16日に、那覇市三重城(みえぐすく)にある、遥拝所(ようはいじょ)、「三重城の祠」に集まるでしょう。

三重城の祠の始まりは、琉球王国時代にまで遡ります。遥拝所は、離島を出身地とする人々が故郷を思い、宗教的儀式を行う場所として設けられました。ここで行われるジュールクニチー(十六日祭)は、故郷への敬意と感謝を込めた特別な行事です。

三重城の祠では、参加者たちがそれぞれの故郷に向かって祈りを捧げます。この場所は、沖縄本島に居住している離島出身者にとって、心のよりどころであり、故郷との精神的な繋がりを感じる場所でもあります。

●ジュールクニチー(十六日祭)の遥拝所

[住所]〒900-0036 沖縄県那覇市西3丁目2−35

「遥拝所(ようはいじょ)」とは、遠くからウグァン(御願)を行う拝み処です。観光地としても有名な斎場御嶽(セーファウタキ)にも、久高島への遥拝所がありますよね。

ジュールクニチー(十六日祭)の集まりは単なる宗教的な行事に留まらず、コミュニティの結束を強める場でもあります。参加者は一堂に会し、故郷の話に花を咲かせたり、近況を報告し合ったりすることで、親交を深めます。特に若い世代にとっては、故郷の文化や習慣を学び、自分たちのルーツを理解する貴重な機会となります。

このように、沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)は、単なる伝統行事を超えた、地域社会の心のつながりを象徴する大切なイベントとして、今もなお受け継がれています。

沖縄離島のジュールクニチー(十六日祭):お供えもの

◇重箱料理「ウサンミ(御三味)」を、おかず重×2重、むち(もち)重×2重供えます

ご馳走「ウサンミ(御三味)」のおかずを詰めた重箱料理を、大勢用のチュクン(両方)供えます。

●墓前の前にヒジャイガミ(左神)にもお供えをするため、おかずを補充する「ウチジヘイシ」を、余分に用意してください。

「チュクン(両方)」は、むち(もち)重×2重とおかず重×2重の4重ですが、参加する人数に合わせて、むち(もち)重×1箱とおかず重×1重のカタシー(片方)でも構いません。

ヒジャイガミ(左神)へのお供えもの

◇ヒジャイガミ(左神)は、墓地を守護する神様です

ヒジャイガミ(左神)は沖縄のお墓で、向かって右側・お墓の左側に鎮座する神様となり、墓前で手を合わせる前に、日ごろの御守護を感謝します。

| <ヒジャイガミ(左神)へのお供えもの> | |

| ①ウサンミ(御三味) | ●カタシー(片方) ・むち(もち)重…1重 ・おかず重…1重 |

| ②ウサク(お酒) | |

| [お線香] | |

| ●ジュウニフンウコー (十二本御香) |

・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚) |

| ●ヒジュルウコー (冷たい線香) |

・火を灯さずに供える ・シルカビの上に置く (シルカビは半紙で作る白い紙) |

ヒジャイガミ(左神)へのお線香は火を灯さない「ヒジュルウコー(冷たい線香)」、半紙を四つ切し、さらに半分に折った神様への税金「シルカビ(白紙)」に乗せて供えます。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

ウチジヘイシとは

◇「ウチジヘイシ」とは、おかずをひっくり返して供えることです

「ウチジヘイシ」は、ご馳走のウサンミ(御三味)を詰めた重箱料理から、神様やご先祖様へお供えをするために、おかずを取り出してひっくり返し、重箱の上に乗せることを言います。

<ウチジヘイシ>

①重箱料理を供える

②おかずを取り出す

(それぞれ1・2切れ)

③重箱の上に乗せる

そのまま供えても良いですが、ウグァン(御願)を終えたら、ウチジヘイシしたおかずを別皿に取り分けて供えると良いでしょう。

そして墓前へ重箱料理のウサンミ(御三味)を供えるために、ヒジャイガミ(左神)へ供えたために空いた隙間に、改めておかずを補充します。

<ウチジヘイシの補充>

④別タッパーに交換用のウサンミ(御三味)を持参

⑤ヒジャイガミ(左神)へ取り分けたおかずを補充

⑥墓前への「新しいお供えもの」とする

本来、神様やご先祖様へのお供え物は、最初に供えなければなりません。

そのため、ヒジャイガミ(左神)へのお供えものと、墓前(ご先祖様)へのお供えものの、両方を用意すべきですが、そんなに多く用意することは困難です。

そこでウチジヘイシの補充をすることで、新しいお供えものとし、そこから最初のおかずを墓前に供えます。

墓前でのお供えもの

◇墓前に供えるウサンミ(御三味)はチュクン(両方)です

昔の沖縄では、ジュールクニチー(十六日祭)に供えたご馳走「ウサンミ(御三味)」は、生きている家族にとってもご馳走でした。

そのためお供え物を下げていただく「ウサンデー」をして、集まった家族・親族で共食しましたが、今では別にお弁当を用意する家庭も多いです。

| <墓前へのお供えもの> | |

| ①ウサンミ(御三味) | ●チュクン(両方) ・むち(もち)重…2重 ・おかず重…2重 |

| ②ウサク(お酒) | |

| ③ミジトゥ(お水) | |

| ④果物の盛り合わせ | |

| ⑤ムイグァーシ | ・お菓子の盛り合わせ |

| [お線香] | |

| ●家長 | ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚) |

| ●その他の家族 | ●サンフンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー(平御香)…半ヒラ(半分) |

| [ウチカビ(打ち紙)] | ・家長…5枚 ・他の家族…3枚 |

集まった親族が、それぞれお菓子など、お供えものを供える習慣もあるでしょう。

屋外の墓前でご馳走をいただき歓談しますので、ピクニックと同じ要領で、ゴミ袋や取り分け皿、スプーンやフォークなどを準備すると便利です。

お仏前のお供えもの

◇おかず膳のウチャワキ(お茶脇)、ウチカビ(打ち紙)を供えます

沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)は墓前で行うため、自宅のお仏前へのお供えものは、ささやかなご馳走として、おかず膳のウチャワキ(お茶脇)です。

| <お仏前のお供えもの> | |

| [日ごろのお供えもの] | |

| ①ウチャトゥ(お茶) | ・2杯…二段目左右 |

| ②ウサク(お酒) | ・1杯…二段目中央 |

| ③供え花 | ・2立て…一段目位牌の左右 |

| [ジュールクニチー(十六日祭)] | |

| ④ムイグァーシ(お菓子)の盛り合わせ | |

| ⑤果物の盛り合わせ | ・バナナ(父性) ・りんご(女性) ・ミカン(子孫繁栄) |

| [御膳] | |

| ⑥ウチャワキ(お茶脇) | ・ご馳走のウサンミ(御三味) |

| ⑦ウチカビ(打ち紙) | ・家長…5枚分 ・その他の家族3枚分 |

| ⑧お箸を添える | |

沖縄ではお墓とお仏壇は繋がっているとされます。

墓前で供えるために作ったおかずを少し取り分け、お仏前に供えると良いでしょう。

ウチカビ(打ち紙)を焚く「カビバーチ」

◇カビバーチ(火鉢)は、ウチカビ(打ち紙)を焚く容器です

カビバーチ(紙鉢・火鉢)はアルミのボウルなどの底に網を入れ、水を張った容器となり、火元を気遣うカビアンジ(紙炙り)では、必須の道具と言えます。

邪気祓いとして、水を張ってからネギの小口切りを浮かばせる地域もあるでしょう。

●「カビアンジ(紙炙り)」とは、沖縄でご先祖様への拝み「ウグァン(御願)」には欠かせない、ご先祖様へ送るあの世のお金「ウチカビ(打ち紙)」を焚く儀礼です。

ウチカビ(打ち紙)を焚いてあの世に送り、ご先祖様があの世でお金を使えるようにします。沖縄には、すでにカビアンジ(紙炙り)のための「ジングラ(銭蔵)」を備えたお墓もあるでしょう。

現代の沖縄では、ホームセンターなどでも火箸と網がついたカビバーチセットなども販売しています。

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)のお供え料理レシピ

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)では、先祖を供養するために様々な伝統的なお供え料理が用意されます。これらの料理は、地域の風習や家族の伝統に基づいて選ばれ、特別な意味を持っています。

まず、ゴボウの煮付けは、歯ごたえのあるゴボウを甘辛く煮込んだもので、家庭の味を感じさせる一品です。次に、大根の煮付けは、柔らかく煮込んだ大根が優しい味わいで、食卓を彩ります。

昆布の煮しめ(返し昆布)は、昆布の旨味を引き出した料理で、長寿や健康を願う意味が込められています。さらに、揚げ豆腐は、サクサクとした食感が魅力で、シンプルながらも満足感のある料理です。

最後に、ナスのはさみ揚げは、ナスに肉や魚を挟んで揚げることで、濃厚な味わいを楽しむことができる一品です。これらの料理は、故人を偲び、家族や親族が集う場を温かくする重要な役割を果たしています。

沖縄の特有の風土と文化が反映されたお供え料理を通じて、先祖への感謝と敬意を表すことができるのです。

①ごぼうの煮付け

| 材料 | 手順 |

|---|---|

| 1.ごぼう |

|

| 2.出汁 |

|

| 3.醤油、みりん、砂糖 |

|

| 4.冷ます |

|

ジュールクニチー(十六日祭)のお供え料理としてごぼうの煮付けは欠かせない一品です。ごぼうは土の中で育つ食材であり、地に足をつけた生活を象徴するため、先祖供養に使われることが多いです。ごぼうの煮付けは、奥深い味わいが特徴で、先祖への感謝を表すのにふさわしい料理です。

まず、用意する材料は、ごぼう、醤油、みりん、砂糖、そして出汁です。ごぼうはしっかりと泥を洗い落とし、食べやすい大きさに斜めに切ります。切ったごぼうを水にさらしてアクを抜くことを忘れないようにしましょう。これにより、ごぼうの持つえぐみが和らぎ、上品な味わいが引き立ちます。

次に、鍋に出汁を入れ、そこにごぼうを投入します。中火でじっくり煮込み、柔らかくなるまで煮ます。その後、醤油、みりん、砂糖を加え、味を調えます。この時に、味が染み込むよう弱火でじっくりと煮込むことがポイントです。時間をかけて煮込むことで、ごぼうにしっかりと味が染み込み、深いコクと旨味が引き出されます。

煮付けが完成したら、冷まして味をなじませるとさらに美味しくなります。冷める過程で風味が一層強まり、口に入れたときのごぼうの柔らかさと味わいが絶妙に絡み合います。供養の際にお供えする際は、先祖の好みの味を思い出しながら、ご自身で味の調整をしてみるのも良いでしょう。心を込めた料理は、きっとご先祖様にも喜ばれるはずです。

②大根の煮付け

| 工程 | 詳細 |

|---|---|

| 1. 大根の準備 |

|

| 2. 大根の下茹で |

|

| 3. 出汁の準備 |

|

| 4. 大根の煮込み |

|

| 5. 冷ます |

|

| 6. 仕上げ |

|

大根の煮付けは、沖縄のジュールクニチーに欠かせない伝統的なお供え料理の一つです。大根は、その白い色から清浄さを象徴し、先祖への敬意を示す料理として供えられます。以下に、シンプルながらも深い味わいを楽しめる大根の煮付けのレシピをご紹介します。

まず、大根を皮をむいて輪切りにし、厚さを均一にすることで均等に火が入るように準備します。次に、鍋に水を入れて大根を下茹でし、アクを抜くことで、よりクリアな味わいに仕上げます。茹で上がった大根をザルにあげ、水気を切ります。

次に、別の鍋に出汁を入れ、醤油、みりん、砂糖を加えて煮立たせます。ここでの出汁は、昆布や鰹節からとったものを使用すると、より深みのある風味が楽しめます。大根を加え、弱火でじっくりと煮込むことで、大根に味がしっかりと染み込みます。

煮込み時間は約20分から30分程度が目安ですが、竹串がスッと通るくらい柔らかくなったら火を止め、しばらくそのまま冷ますと、さらに味が馴染みます。冷ます時間を利用して、他のお供え料理の準備を進めるのも効率的です。

仕上げに、器に盛りつけてから、彩りとして刻んだ青ネギや生姜をトッピングすることで、見た目にも華やかさが加わり、供え物としての品格も高まります。

この大根の煮付けは家族や親族とともに食べることで、先祖との繋がりを実感し、共にこの特別な日を祝うことができます。シンプルながらも心温まるこの料理は、ジュールクニチーの大切な一部として、代々受け継がれています。

③昆布の煮しめ(返し昆布)

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 1.昆布の準備 |

|

| 2.返し昆布にする |

|

| 3.昆布を煮る |

|

| 4.砂糖、醤油、みりん |

|

| 5.煮込むポイント |

|

| 6.仕上げ |

|

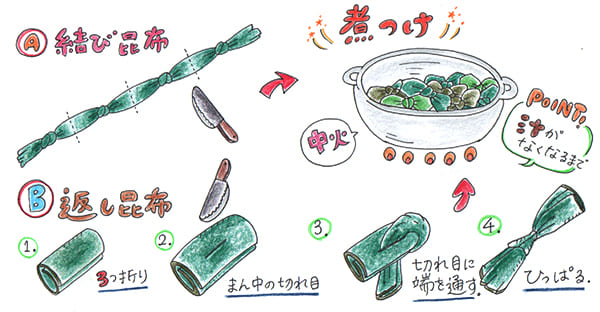

昆布の煮しめは、昆布を使って丁寧に煮込むことでその旨味を最大限に引き出し、先祖への感謝の気持ちを表現します。沖縄では慶事では結び昆布、ジュールクニチー(十六日祭)のような仏事や弔事には返し昆布です。

まず、昆布を水に浸してしっかりと柔らかくし、適当な大きさに切り分けたら、中央に切り込みを入れて返し昆布に整えましょう(上部イラストを参照)。

次に、鍋に昆布と水を入れ、火を入れて沸騰させます。沸騰したら弱火にし、砂糖、醤油、みりんなどの調味料を加えて30分から1時間ほどじっくりと煮込みます。この際、昆布が崩れないように優しくかき混ぜるのがポイントです。煮汁が少なくなってきたら火を止め、味をしっかりと染み込ませるためにそのまま冷まします。

煮しめた昆布は、そのままでも美味しくいただけますが、好みに応じて椎茸や人参を加えるとさらに彩り豊かになり、先祖へのお供えとしても喜ばれるでしょう。

④揚げ豆腐

| ステップ | 説明 |

|---|---|

| 1.豆腐の準備 |

|

| 2.片栗粉 |

|

| 3.揚げる |

|

| 4.特製タレ |

|

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)で揚げ豆腐はシンプルながらも深い味わいが、年齢を問わず人気です。揚げ豆腐の作り方は、まず豆腐を水切りしてから、適当な大きさに切ります。

豆腐はしっかりと水を切ることで、揚げたときに油はねを防ぎ、カリッとした食感に仕上がります。次に、豆腐に片栗粉をまぶし、熱した油で揚げます。揚げる際は、豆腐がきつね色になるまでしっかりと揚げるのがポイントです。

揚げた豆腐はそのままでも美味しいですが、お供え料理としては、かつおだしをベースに醤油と砂糖で味付けした特製タレをかけると、一層おいしさが引き立ちます。タレには、みりんを少し加えることで、豆腐に優しい甘みがしみ込み、豊かな風味を楽しめます。

ジュールクニチーの場では、揚げ豆腐は他の煮物や揚げ物とともに供えられ、色とりどりの料理が供えられることで、先祖への敬意が示されます。

⑤ナスのはさみ揚げ

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 1.材料の準備 |

|

| 2.ナスの準備 |

|

| 3.ひき肉の準備 |

|

| 4.ナスへの具材挟み |

|

| 5.揚げる |

|

ナスのはさみ揚げは、沖縄のジュールクニチーで特に人気のあるお供え料理の一つです。この料理は、ナスの柔らかさと中に挟んだ具材の旨味が絶妙にマッチし、食卓を彩る一品となります。ここでは、簡単に作れるナスのはさみ揚げのレシピをご紹介します。

まず、材料として用意するのは、中くらいのナス2本、豚ひき肉100グラム、おろし生姜小さじ1、醤油小さじ1、片栗粉適量、揚げ油です。ナスはヘタを取り、縦に半分に切った後、さらに厚さ5ミリ程度の輪切りにします。この際、ナスは水にさらしてアクを抜いておくと、仕上がりがより美味しくなります。

次に、ひき肉におろし生姜と醤油を加え、よく練り混ぜます。ここで、しっかりと味をつけておくことがポイントです。練ったひき肉をナスの輪切りの間に挟み、しっかりと押さえて形を整えます。挟んだナスに薄く片栗粉をまぶしておくと、揚げた際に具材がしっかりとナスに留まります。

揚げ油を170度に熱し、ナスを揚げていきます。片面がこんがりと色づいたら裏返し、両面がきれいなきつね色になるまで揚げます。揚げたてのナスのはさみ揚げはそのままでも美味しいですが、好みに応じて少量の塩を振ると、さらに風味が引き立ちます。

このナスのはさみ揚げは、ジュールクニチーのお供えとしてだけでなく、日常の食事やおもてなし料理としてもぴったりです。沖縄の伝統を感じながら、家族と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

沖縄本島の「ミージュールクニチー(新十六日祭)」とは?

◇沖縄本島では、喪中の家庭でミージュールクニチー(新十六日祭)を行います

沖縄本島で主に行われるお墓参り行事「シーミー(清明祭)」は、お墓参り行事でありながら、ご先祖様をもてなすお祝い行事です。

全国的にも喪中は結婚式の出席や、新築祝いを控えるように、沖縄本島地域では喪中のシーミー(清明祭)を避けてきました。

その代わりとなる沖縄本島のお墓参り行事が、「ミージュールクニチー(新十六日祭)」です。

| <沖縄本島の「ミージュールクニチー(新十六日)とは> | |

| [行う家庭] | ●ミーサー(新霊)がいる ・喪中のご遺族 ・シーミー(清明祭)の代わり |

| [特徴] | ●お墓からご案内する ・供養行事 ・お仏前に供える |

沖縄でミーサー(新霊)とは、亡くなって間もない故人の魂です。

四十九日間の忌中はもちろん、イヌイ(一年忌)までの喪中のご遺族も、シーミー(清明祭)を控えて、代わりにミージュールクニチー(新十六日祭)を行うでしょう。

身内を亡くして3年目にあたるサンニンチ(三年忌)まで、沖縄本島ではミージュールクニチー(十六日祭)を行う地域や家庭もあります。

沖縄本島でミージュールクニチー(新十六日祭)の行い方

◇沖縄本島のミージュールクニチー(新十六日祭)は、お墓参り行事ではありません

身内を亡くして間もない喪中に行う、沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)は、年中行事として行う沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)とは違い、お仏前行事です。

| <沖縄のミージュールクニチー(新十六日)> | |

| ①ミーサー(新霊)をご案内 | ●お墓からご案内 ・ヒジャイガミ(左神)へ拝む ・墓前で拝む |

| ②お仏前での供養 | ●お仏前にお供え ・カビアンジ(紙炙り) ・お仏前で拝む |

お墓にご案内に行くため、お墓参りの風習はありますが、自宅へ故人の魂「ミーサー(新霊)」をご案内するのみでしょう。もちろんお供えものも、お仏前に供えます。

①ミーサー(新霊)をご案内

◇お墓を訪れる時には、まずヒジャイガミ(左神)へ拝みます

沖縄ではジュールクニチー(十六日祭)に限らず、お墓参り行事で訪れた時には、まず墓地を守護するヒジャイガミ(左神)への拝みが欠かせません。

| <ミーサー(新霊)をご案内> | |

| (1)ヒジャイガミ(左神) | |

| [お供えもの] | ・ウサク(お酒) ・シルカビ(白紙) |

| [お線香] | ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚) |

| [ヒジュルウコー(冷たい御香)] | ・火を灯さずに供える ・シルカビの上に置く (シルカビは半紙で作る白い紙) |

| (2)墓前 | |

| [お供えもの] | ・供え花 ・ウチャトゥ(お茶) ・ミジトゥ(お水) ・ウチカビ(打ち紙) |

| [お線香] | ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚) |

身内が亡くなってからサンニンチ(三年忌)まで、沖縄では旧暦1月16日のジュールクニチー(十六日祭)になると、お墓参りをして自宅までご案内する家庭が多いです。お参り前にはお墓掃除を行うと良いでしょう。

②お仏前での供養

◇ミージュールクニチー(新十六日)はお仏前行事です

基本的には、沖縄離島のジュールクニチー(十六日祭)での墓前行事を、そのままお仏前で行うとすれば問題はありません。お供えものも、年中行事のジュールクニチー(十六日祭)で、墓前に供えるお供えものそのままです。

| <お仏前での供養> | |

| [墓前へのお供えもの] | |

| ①ウサンミ(御三味) | ●チュクン(両方) ・むち(もち)重…2重 ・おかず重…2重 |

| ②ウサク(お酒) | |

| ③ミジトゥ(お水) | |

| ④果物の盛り合わせ | |

| ⑤ムイグァーシ | ・お菓子の盛り合わせ |

| [お線香] | |

| ①家長 | ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚) |

| ②その他の家族 | ●サンフンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー(平御香)…半ヒラ(半分) |

| [ウチカビ(打ち紙)] | ・家長…5枚 ・他の家族…3枚 |

お仏前でも墓前と同じように、家族がいただく前に重箱料理のウサンミ(御三味)から、最初の数品をひっくり返す「ウチジヘイシ」を行います。

ウグァン(御願)の供養の後、ウチジヘイシをしたおかずをお皿に取り分けて改めて供え、お供えを下げて家族・親族でいただく傾向です。

沖縄で喪中のミージュールクニチー(新十六日祭)での拝み方・拝み言葉など、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・沖縄本島でもジュールクニチー(十六日祭)はある?お供え物と拝み方

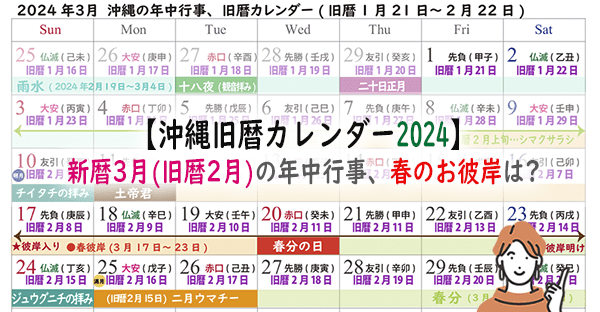

沖縄でジュールクニチー(十六日)を行う場合、旧正月の片づけは?

◇旧暦1月20日のハチカソーグァチ(二十日正月)に片付けます

沖縄でジュールクニチー(十六日祭)を行う地域では、旧正月のお飾りを片付ける「スクノーシ(正月直し)」の日程も、ジュールクニチー(十六日祭)を終えた後に行う家庭が一般的です。

| <スクノーシ(正月直し)のウイミ(折目)> | |

| ①ナンカヌスク (七日節句) |

・旧暦1月7日 ・2025年2月4日(火) |

| ②ソーガッチグァー (小正月) |

・旧暦1月14日 ・2025年2月11日(火) |

| ③ハチカソーグァッチ (二十日正月) |

・旧暦1月20日 ・2025年2月17日(月) |

旧暦1月14日のソーグァチグァー(小正月)は、旧暦1月13日まで行う、十二支の「トゥシビーウグァン(年日御願)」を終えたタイミングです。

同じように沖縄でジュールクニチー(十六日祭)を行う地域では、あの世「グソー(後生)」の正月まで終え、スクノーシ(正月直し)を行う家庭が多いでしょう。

・沖縄旧正月のウイミ(折目)、小正月・二十日正月とは何?お供えものや拝み方、拝み言葉

まとめ:沖縄のジュールクニチー(十六日祭)はあの世の正月です

沖縄の離島地域では旧正月が明けた旧暦1月16日、2025年は2月13日(木)をグソー(後生)の正月、あの世の正月として、お墓参り行事を行います。

供養行事ではありますが、家族・親族など、門中(むんちゅう)が集まり墓前でご馳走をいただきますので、とても賑やかな明るい雰囲気のなか、進むでしょう。

沖縄でジュールクニチー(十六日祭)が、あの世の正月「グソー(後生)の正月」とされたのには、さまざまな逸話があります。

賑やかな旧正月も過ぎ、故人を思い寂しくなった家族がお墓参りに訪れると、故人が目の前に現れた伝承などです。

・沖縄のジュールクニチー(十六日祭)に残る、さまざまな伝承とは

まとめ

沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とは

[十六日祭]

・離島地域のお墓参り行事

・あの世の正月

・家族親族でお墓参りをする[新十六日祭]

・喪中の家が行う

(三年忌までの家もある)

・お仏前で行う

・お墓にはご案内に行く

・シーミー(清明祭)は控える