「沖縄の厄年『ウフトゥシビー』って何?」

「沖縄と全国で厄年が違うとは?」

「沖縄で厄年は何歳?」

「沖縄で厄年の厄祓いはどうする?」

琉球王朝の歴史を歩んできた沖縄で厄年は、全国の厄年と年齢が違います。沖縄の厄年「ウフトゥシビー(大年日)」は、その人の干支年です。

そのため「年男・年女」が沖縄では厄年にあたります。厄年にあたる年男・年女は、旧正月明け最初の干支日に厄年祓い「トゥシビーウグァン(御願)」を行ってきました。

本記事を読むことで、沖縄の厄年「ウフトゥシビー(大年日)」の年齢や、旧正月明け最初の干支日に行う、トゥシビーウグァン(御願)のお供えものや拝み方、拝み言葉が分かります。

沖縄の厄年「ウフトゥシビー(大年日)」とは

◇沖縄の厄年は「ウフトゥシビー(大年日)」、年男・年女の一年です。

沖縄の厄年は生まれ年の干支に当たる年男や年女、「ウフトゥシビー(大年日)」と呼ばれ、全国的な厄年の数え方とは違うので注意をしてください。

十二支の干支年ごとに巡ってくるため、男女関係なく12年ごとにウフトゥシビー(大年日)となる「クルブシ(黒星)」が訪れます。

①沖縄でクルブシ(黒星)とは?

沖縄で「クルブシ(黒星)」とは年運が悪い持ち回りを意味します。12年のなかで生まれた干支の年「ウマリドゥシ(生まれ年)」は、最も周期的に運が悪いとの伝承がありました。

特に災難や病気面での厄が訪れるとされるため、沖縄ではこの厄年「ウフトゥシビー(大年日)」に、厄を祓う「トゥシビーウグァン(御願)」を行う風習があります。

沖縄のトゥシビーウグァン(御願)で大切なこと

◇沖縄のトゥシビーウグァン(年日御願)では、本人は拝みません。

沖縄で旧正月明け、最初の家族の干支日に拝む厄祓いのウグァン(御願)が、「トゥシビーウグァン(年日御願)」です。

通常のトゥシビーウグァン(年日御願)は「マドゥトゥシビー(隙間年日)」と呼ばれます。対して沖縄の年女・年男にあたる厄年のトゥシビーウグァン(年日御願)が「ウフトゥシビー(大年日)」です。

ただ、いずれのトゥシビーウグァン(年目御願)も、本人は拝まないとされます。本人以外の同居家族が、それぞれ家族の干支日にマドゥトゥシビー(隙間年日)・ウフトゥシビー(大年日)のウグァン(御願)を行ってください。

①他の家族がいなかったら?

トゥシビーウグァン(年日御願)は本人以外の同居家族が行うとされますが、ひとり暮らしの人も多いのではないでしょうか。

本人しかトゥシビーウグァン(年日御願)ができない時には、ウグァン(御願)の前に事情を話してお断りをする「ウクトゥワリ(お断り)」を行います。

神様も人々の幸せを願っていることには変わりませんから、事情を話せば理解をしてくれるでしょう。

沖縄の厄年、ウフトゥシビーの年齢は?

◇干支年が沖縄の厄年となるため、12年ごとに巡ります。

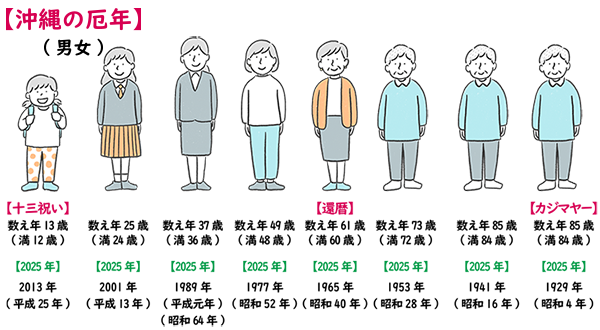

男女で違い規則性が少ない全国的な厄年と違い、沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)は12年ごとで分かりやすいです。

その昔の沖縄では同じ厄年でも、充分に長寿と判断された60歳以上はお祝い行事を行います。干支日にあたるので厄年も分かりやすいですね。

①ウフトゥシビー(大年日)の年齢

ウフトゥシビー(大年日)が初めて巡る数え年13歳(満年齢12歳)も、沖縄では「十三祝い」を行います。かつては成人の儀が行われた数え年13歳、十二支を一周巡る年齢ですよね。

産まれてから十二支を巡ったことで、全ての年神様から御守護を受けたとされます。そして十二方位から御守護をいただくとして、お祝いの儀を行ってきました。

| <沖縄の厄年|ウフトゥシビー(大年日)> | |

| [数え年] | [満年齢] |

| [厄年] | |

| ●13歳(十三祝い) | ・12歳 |

| ●25歳 | ・24歳 |

| ●37歳 | ・36歳 |

| ●49歳 | ・48歳 |

| [祝い年] | |

| ●61歳 | ・60歳(還暦) |

| ●73歳 | ・72歳 |

| ●85歳 | ・84歳 |

| ●97歳(風車祝い) | ・96歳 |

| ●108歳 | ・107歳 |

ウマリドゥシ(生まれ干支の年)ですので12年に一度訪れます。61歳以上のトゥシビー(年日)は、充分に長生きできたことへの長寿祝いです。カジマヤーユーエー(風車祝い)が有名ですね。

②2025年のウフトゥシビー(大年目)

2025年の干支は「巳(み)」です。ウフトゥシビー(大年目)にあたる年男・年女は巳年に干支を持つ人ですので、満年齢12歳から12年ごとに訪れます。

下記は2025年に巳年を迎える人の生まれ年、及び十干十二支です。

| <沖縄の厄年「ウフトゥシビー(大年日)」> | |

| [数え年] | [生まれ年] |

| [厄年] | |

| [数え年]・13歳(十三祝い) [満年齢]・12歳 |

・2013年生まれ(平成25年) ・癸巳(みずのとみ) |

| [数え年]・25歳 [満年齢]・24歳 |

・2001年生まれ(平成13年) ・辛巳(かのとみ) |

| [数え年]・37歳 [満年齢]・36歳 |

・1989年生まれ(平成元年/昭和64年) ・己巳(つちのとみ) |

| [数え年]・49歳 [満年齢]・48歳 |

・1977年生まれ(昭和52年) ・丁巳(ひのとみ) |

| [祝い年] | |

| [数え年]・61歳 [満年齢]・60歳(還暦) |

・1965年生まれ(昭和40年) ・乙巳(きのとみ) |

| [数え年]・73歳 [満年齢]・72歳 |

・1953年生まれ(昭和28年) ・癸巳(みずのとみ) |

| [数え年]・85歳 [満年齢]・84歳 |

・1941年生まれ(昭和16年) ・辛巳(かのとみ) |

| [数え年]・97歳(風車祝い) [満年齢]・96歳 |

・1929年生まれ(昭和4年) ・己巳(つちのとみ) |

| [数え年]・108歳 [満年齢]・107歳 |

・1917年生まれ(大正6年) ・丁巳(ひのとみ) |

そして日々の暦にも十干十二支がありますね。沖縄では特に納骨など、お墓の扉を開ける弔事において干支日・干支年にあたる人々は参加を控える地域や考え方もありました。

けれども十二支では12日・12年目の1年間をまるまる控える必要があるので、お墓事には不便です。そこで十干十二支を扱うことにより、60日・60年ごとの年回りで捉えることができます。

・沖縄のお墓が大きいのは、昔の風習にあった!他県と違う5つの風習、お墓参りルールとは

③十干十二支

同じ巳年でも陰陽五行説による易を基にした暦注「十干(じっかん)」も併せて捉えることもあるでしょう。十干十二支では60年で一巡します。

産まれ年が60年で一巡した時が還暦です。つまり還暦を迎える人は生まれ年の十干十二支が巡ってくるのです。

| <十干> | |

| [十干] | [年数] |

| ●甲(きのえ) | ・2024年(令和6年) |

| ●乙(きのと) | ・2025年(令和7年) |

| ●丙(ひのえ) | ・2026年(令和8年) |

| ●丁(ひのと) | ・2027年(令和9年) |

| ●戊(つちのえ) | ・2028年(令和10年) |

| ●己(つちのと) | ・2029年(令和11年) |

| ●庚(かのえ) | ・2030年(令和12年) |

| ●辛(かのと) | ・2031年(令和13年) |

| ●壬(みずのえ) | ・2032年(令和14年) |

| ●癸(みずのと) | ・2033年(令和15年) |

2025年の十干十二支は「乙巳(きのとみ)」、2025年に還暦を迎える人々の産まれた年も乙巳(きのとみ)になりますね。

十干十二支を一巡した時、充分にこの世を生きたお祝いとして還暦を迎えます。それ以降のトゥシビー(年目)は長寿祝いとしてお祝いをするのが沖縄の風習です。

ウフトゥシビー(大年目)はいつ行う?

ウフトゥシビー(大年目)のウグァン(御願)は、旧正月が明けて初めて訪れる干支の日に行います。朝~午前中の時間帯が最も適切です。

ウフトゥシビー(大年目)のウグァン(御願)は、厄年を迎える本人以外の家族がヒヌカン(火の神)と仏壇に向かって行います。神社や寺院に参拝し、ウフトゥシビー(大年目)の厄祓いの儀をしてもらうのも良いでしょう。

ウフトゥシビー(大年目)のウグァン(御願)のお供え物や拝み方については、後ほど詳しくご紹介しますので、どうぞ最後までお読みください。

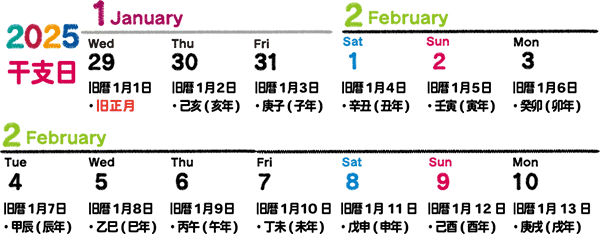

①2025年のウフトゥシビー(大年目)はいつ?

◇2025年2月5日(水)がウフトゥシビー(大年目)です。

2025年旧正月の年明けは1月29日(水)、この日から初めて訪れる巳の日は2025年2月5日(水)です。旧暦1月8日、七草粥をいただくナンカヌシク(七日節句)の翌日にあたる乙巳(きのとみ)の日ですね。

全国的な日々の暦注「六曜」を気にする人もいますが、2025年2月5日(水)の六曜は友引です。日にちをずらすことなく、ウフトゥシビー(大年目)のウグァン(御願)ができるでしょう。

| <2025年旧正月明けの干支日> | |

| ●旧暦1月2日 ・2025年1月30日(木) |

・己亥(亥年) |

| ●旧暦1月3日 ・2025年1月31日(金) |

・庚子(子年) |

| ●旧暦1月4日 ・2025年2月1日(土) |

・辛丑(丑年) [行事]下天の拝み(ヒヌカン) |

| ●旧暦1月5日 ・2025年2月2日(日) |

・壬寅(寅年) |

| ●旧暦1月6日 ・2025年2月3日(月) |

・癸卯(卯年) |

| ●旧暦1月7日 ・2025年2月4日(火) |

・甲辰(辰年) [行事]ナンカヌシク(七日節句) |

| ●旧暦1月8日 ・2025年2月5日(水) |

・乙巳(巳年) [ウフトゥシビー(大年日)] |

| ●旧暦1月9日 ・2025年2月6日(木) |

・丙午(午年) |

| ●旧暦1月10日 ・2025年2月7日(金) |

・丁未(未年) |

| ●旧暦1月11日 ・2025年2月8日(土) |

・戊申(申年) |

| ●旧暦1月12日 ・2025年2月9日(日) |

・己酉(酉年) |

| ●旧暦1月13日 ・2025年2月10日(月) |

・庚戌(戌年) |

2025年の十干十二支も乙巳(きのとみ)です。年男・年女がいるご家族は、後からご紹介するウフトゥシビー(大年目)のお供え物や拝み方を参考にトゥシビーウグァン(年目御願)を行ってみてはいかがでしょうか。

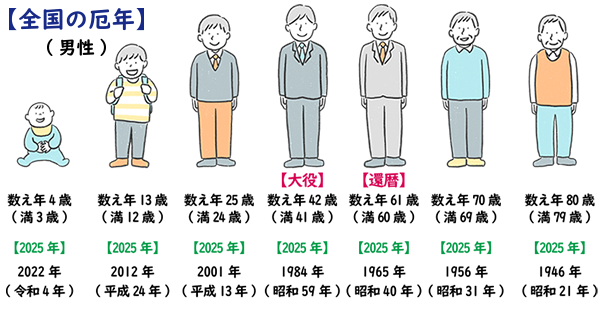

全国の厄年は?

ここで気になるのが全国の厄年ではないでしょうか。干支年であるトゥシビー(年目)を厄年とする沖縄と、全国の厄年は全く違うので注意をしてください。

全国的な厄年は諸説ありますが陰陽道が由来です。女性であれば出産や更年期を迎えたり、男性であれば社会で役を任されるなど、人生の運気が大きく変わる年とされます。

人生の運気が大きく変わる節目は病気や災難にも見舞われやすいとされ、厄除け・厄祓いを行ってきました。

男性と女性で厄年が違うのも、沖縄の厄年との大きな違いでしょう。全国的な厄年は神社や寺院に参拝に行き、厄祓いの儀を行ってもらいます。

①男性の厄年

男性の厄年は社会における役職の変化によるものと言われてきました。

特にかつて集落の氏神様の祭祀行事を行う集まり「宮座(みやざ)」において、一定の年齢に達すると役を任される風習があったとされます。

| <男性の厄年(本厄)・生まれ年(2025年)> | |

| [年齢] | [生まれ年(2025年)] |

| [数え年]・4歳 [満年齢]・3歳 |

・2022年(令和4年) |

| [数え年]・13歳 [満年齢]・12歳 |

・2012年(平成24年) |

| [数え年]・25歳 [満年齢]・24歳 |

・2001年(平成13年) |

| [数え年]・42歳(大役) [満年齢]・41歳 |

・1984年(昭和59年) |

| [数え年]・61歳 [満年齢]・60歳 |

・1965年(昭和40年) |

| [数え年]・70歳 [満年齢]・69歳 |

・1956年(昭和31年) |

| [数え年]・80歳 [満年齢]・79歳 |

・1946年(昭和21年) |

全国的な厄年には「前厄」「本厄」「後厄」があります。上でご紹介した本厄を中心として、前年が「前厄」・後年が「後厄」です。本厄を中心とした3年間は、厄祓いをして注意をしながら過ごすとされます。

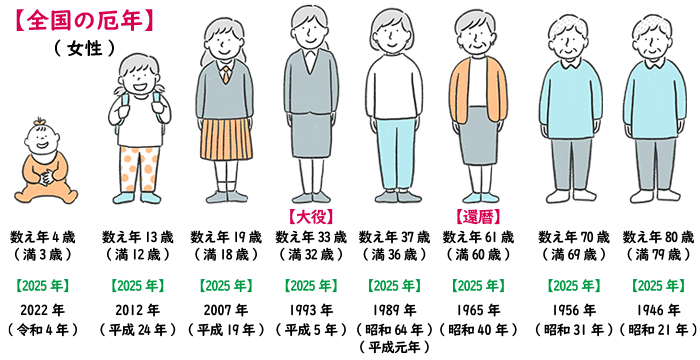

②女性の厄年

女性の厄年は結婚や妊娠・出産を迎える人生の節目に厄年が沿っています。一説で厄年は平安時代には貴族の間で広まっており、江戸時代には民衆まで定着しました。

平安時代の女性は19歳の頃には出産、33歳で子育てがひと段落する年齢です。母親と言う「役」の節目に厄年が設けられたと言われています。

| <女性の厄年(本厄)・生まれ年(2025年)> | |

| [年齢] | [生まれ年(2025年)] |

| [数え年]・4歳 [満年齢]・3歳 |

・2022年(令和4年) |

| [数え年]・13歳 [満年齢]・12歳 |

・2012年(平成24年) |

| [数え年]・19歳 [満年齢]・18歳 |

・2007年(平成19年) |

| [数え年]・33歳(大役) [満年齢]・32歳 |

・1993年(平成5年) |

| [数え年]・37歳 [満年齢]・36歳 |

・1989年 (昭和64年/平成元年) |

| [数え年]・61歳 [満年齢]・60歳(還暦) |

・1965年(昭和40年) |

| [数え年]・70歳 [満年齢]・69歳 |

・1956年(昭和31年) |

| [数え年]・80歳 [満年齢]・79歳 |

・1946年(昭和21年) |

女性の厄年においても神社や寺院で厄払いの儀が行われます。何らかの事情で行けない時には厄払いの護符やお守りを購入しても良いでしょう。

男性・女性ともに全国的な厄年は、社会においての役割「役」が変化する時期です。そのため体調や周囲の状況に注意をしながら、慎重に過ごす・丁寧に過ごす時期とされます。

ウフトゥシビー行事①カジマヤー

沖縄では97歳のウフトゥシビー(大年目)に集落をあげて行う盛大な長寿祝い「カジマヤーユーエー(風車祝い)」を行います。

前述したように数え年61歳以降のウフトゥシビー(大年目)は長寿祝い、なかでも97歳は「カジマヤー(風車)」とあるように、一周回って子どもに戻るお祝いです。

①カジマヤーユーエー(風車祝い)はいつ行う?

97歳のウフトゥシビー(大年目)は旧暦9月7日、年齢数字の語呂合わせです。この日は地域行事として集落あげて開催されます。

ただ旧正月明け最初の干支日には、ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)も併せて行うでしょう。家族にとっては何歳になっても元気でいてもらいたいですよね。

カジマヤーユーエー(風車祝い)はお祝い行事ですが、ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)では一年の計を祈り厄を祓ってもらうためです。

②97歳で生まれ変わる?

沖縄では88歳の長寿祝い「トーカチユーエー(斗掻祝い)」で仮葬儀の儀礼を行ってきました。あの世の姿「死に装束」をまとい布団に横になり、家族は布団を囲み泣くのです。

そして97歳の長寿祝い「カジマヤーユーエー(風車祝い)」になると、生まれ変わって穢れのない赤ちゃん・子どもに戻ります。その子どもの心の象徴がカジマヤー(風車)です。

③集落をあげてのお祝い

カジマヤーユーエー(風車祝い)は集落をあげて行われる盛大なお祝い行事です。97歳を迎えた主役は、地域の人々が飾り付けを施した「デコレーションカー」で集落を廻ります。

集落の人々は沿道に並びお祝いをして長寿にあやかる風習です。97歳を迎えた本人は、昆布のお菓子「あやかり昆布」や小さな風車を配り、集落の人々はこれをいただいて長寿にあやかります。

家族が行うカジマヤーユーエー(風車祝い)の準備、お供え物や拝み方・祝い方について詳しくは下記コラムをご参照ください。

・沖縄で旧暦9月7日に行う長寿祝い「カジマヤー」とは何?2024年はいつ?祝い方は?

ウフトゥシビー行事②十三祝い

沖縄で初めて迎える数え年13歳のウフトゥシビー(大年目)も、厄年ではありますがお祝い行事を行います。2025年度のウフトゥシビー(大年目)は2013年(平成25年)生まれ、巳年ですね。

数え年13歳・満年齢12歳は小学校卒業の年でもあり、PTAなどが主催しウフトゥシビー(大年目)行事を行う学校も、沖縄では多くあるでしょう。

①十三祝いはなぜ行う?

沖縄では初めて厄年を迎える13歳は、その昔に男性が大人になる儀式「元服(げんぷく)」が行われる年になるため、今でもお祝い事とする家族が多いです。

沖縄で初めて迎える厄年ですが、同時に12年で十二支全ての年を一巡したことになり、それぞれの年神様、十二支を司るご本尊様がついた年とも言われます。

②十三祝いは何をする?

沖縄で十三祝いの祝い方は七五三と似ています。成長過程における人生の通過儀礼として、子どもの成長を家族や親族で祝う行事です。

ただ沖縄で数え年13歳は厄年にあたるので、神社や寺院に行き厄祓いの祈祷を行う家族も多いでしょう。そして家族で記念写真を撮り、食事会を開く流れが一般的です。

十三祝いはホテルやレストランの会場を予約して食事会を開く家族も多くいます。七五三から続く子どもの成長を祝う儀礼としては、後は成人式です。盛大に行う家族も多いでしょう。

ウフトゥシビー(大年目)の厄祓い

◇ウフトゥシビー(大年目)は黒星・沖縄の厄年です。

全国的な厄年と同じく神社や寺院で厄祓いの祈祷ができますが、この他にも家庭で厄災を逃れる祓いウグァン(御願)「トゥシビーウグァン(年日御願)」を行ってきました。

トゥシビーウグァン(年日御願)では、ヒヌカン(火の神)・お仏壇(祖霊神)・トゥクヌカミ(床の神)の3箇所に拝みます。

ウフトゥシビー(大年目)の厄祓い|ヒヌカン(火の神)

沖縄では厄年のウフトゥシビー(大年日)に限らず、神様へのウグァン(御願)では木箱「ビンシー(瓶子)」があると便利です。

ビンシー(瓶子)はウサク(お酒)やお米「ミハナ(御花)」などを供えるスペースが区切られていて、蓋を開いてそのままお供えができます。

必ず必要なウグァン(御願)道具ではないですが、日々ウグァン(御願)を行うならばひとつあると便利でしょう。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

①日ごろのお供え物

ヒヌカン(火の神)へ供える日ごろのお供え物を整えてからウフトゥシビー(大年目)のハライウグァン(祓い御願)を行いましょう。日ごろからヒヌカン(火の神)のお世話をしている家族が行います。

チャーギやクロトンなどの供え葉は枯れていたら交換し、マース(お塩)も固まっていたら新しく取り替えです。ミジトゥ(お水)も全て捨ててから注ぎなおしてください。

②ウサク(お酒)

ウフトゥシビー(大年目)で供えるウサク(お酒)は、両脇に1対2本の徳利(とっくり)を添える供え方が一般的です。

徳利(とっくり)2本を左右に供えたら、その中央におちょこ1杯のウサク(お酒)を供えます。ウサク(お酒)もビンシー(瓶子)に供えるスペースがあるので、そこに置くと良いでしょう。

③ハナグミ(花米)

「ハナグミ(花御米)」とはお米のことです。そのままのお米は穢れのない純潔を意味し、五穀豊穣を意味する神様へのお供え物として「カライミハナ(乾き御花)」とも呼ばれます。

ハナグミ(花御米)も1対2皿です。ヒヌカン(火の神)に向かってウサク(お酒)よりも手前に、左右1対2皿を供えます。ハナグミ(花米)もビンシー(瓶子)には置くスペースがあるので便利です。

④アライミハナ(洗い米)

「アライミハナ(洗い御花)」は「カライミハナ(乾き御花)」と対をなす言葉で、洗ったお米を差します。お米を7回すすいでから、カライミハナ(乾き御花)の中央に1皿供えましょう。

ただ地域によってはアライミハナ(洗い御米)は祖霊神(ご先祖様だった神様)にのみ供える風習もあります。

このような地域では、アライミハナ(洗い御米)の代わりにマース(お塩)を供えたり・十円玉3枚「クバンチン」を供えるなど、さまざまですので家族や親族に確認をしてください。

⑤ウチャヌク(お茶の子)

ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)では、ウチャヌク(お茶の子)を3組供えます。ビンシー(瓶子)にウチャヌク(お茶の子)を供えるスペースはないので、お盆に乗せて供えてください。

「ウチャヌク(お茶の子)」とは、もち粉で作った白もちを3段に積み上げたものです。ウチャヌク(お茶の子)とは本来お茶請けのお菓子を差します。

お供え物のウチャヌク(お茶の子)は白もちを3個積み上げて1組です。白もち3個は、この世の3要素「海・地・天」を表します。お盆に供える際、下に白紙を敷くと丁寧です。

基本は白もちですが、近年では沖縄菓子のターナファンクルーの3段重ねなども販売されるようになりました。

⑥ナイムン(果物)

お盆にはウチャヌク(お茶の子)と併せてナイムン(果物)を盛り合わせて供えます。一般的に供えるナイムン(果物)は、バナナ・りんご・ミカンです。

バナナは父性の象徴・りんごは母性を表します。ミカンは房が多いことから子孫繁栄、子どもの象徴です。

⑦お線香

ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)でヒヌカン(火の神)に供えるお線香の本数は「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」です。

日本線香では15本、もしくは簡略化して5本を供えます。現代に多いコンパクト仏壇に合わせた小さなウコール(香炉)であれば日本線香5本を供えると良いでしょう。

沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」では2枚半を表す「タヒラ半」です。ヒラウコー(平御香)でタヒラ半、もしくは日本線香15本を供えると、小さいウコール(香炉)では割れることもあります。

ジュウゴフンウコー(十五本御香)を安心して供えたい時には、ウグァン(御願)用に沖縄仏壇用のウコール(香炉)を用意しておいても良いでしょう。

【おまけ】ミハナ(御花)の意味

神様へのウグァン(御願)におけるお供えものは沖縄で「ウサギムン」と呼ばれます。毎日のクェーブー(食べる運)を運ぶ、命を繋ぐ収穫であるお米を供えることが多いです。

ハナグミ(花御米)、カライミハナ(乾き御花)、アライグミ(洗い御米)、アライミハナ(洗い御花)などがありますが、全体としてミハナ(御花)とも呼ばれます。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

沖縄の厄年ウフトゥシビー:お仏壇

◇お仏壇(祖霊神)にはウチャワキ(お茶脇)と・ウチャヌク(お茶の子)を供えます。

沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)に、お仏壇(祖霊神)へ供えるお供え物は、ご馳走を盛りつけたウチャワキ(お茶脇)と、ウチャヌク(お茶の子)です。

ご馳走は豚の三枚肉に煮付け「ラフテー」やごぼう巻き「グンボーマチ」など、旧正月の重箱料理に供えたようなおかずでも良いでしょう。

・沖縄の旧正月に供える沖縄料理レシピ☆イナムドゥチ・クーブイリチー・ンムニーの作り方

①日ごろのお供え物

沖縄の仏壇で日ごろから供えるお供え物は、供え花・ウサク(お酒)・ウチャトゥ(お茶)ですね。ウフトゥシビー(大年日)なのでウチャトゥ(お茶)は、朝一番で汲んだお水「ワカミジ(若水)」で立てて供えましょう。

伝統的な沖縄仏壇にはご本尊がなく、中心は祖霊神でもある先祖代々位牌トートーメーや故人のご位牌です。ご位牌を中心にして左右に1対2立の供え花を供えます。

ウサク(お酒)を供える場所はご位牌の一段下、2段目の中央にコップ等に注いだウサク(お酒)を1杯、配置しましょう。ウチャトゥ(お茶)は2段目、お酒の左右に1対2杯を供えます。

④ウチャヌク(お茶の子)

白もちの3段重ね「ウチャヌク(お茶の子)」は通常、2段目に配置したウチャトゥ(お茶)のさらに外側に1対、2組を供えます。

仏壇に供えるウチャヌク(お茶の子)もお皿に白紙を乗せてから置きましょう。ウグァン(御願)における白紙の台紙は、穢れのない純潔なお供え物であることを伝えています。

⑤ウチャワキ(お茶脇)ウチャワキ(お茶脇)

ご先祖様を祀る仏壇に供えるウチャワキ(お茶脇)は、家族と同じように供える風習です。

ご先祖様が家族と一緒に共食することを想定し、お盆にウチャワキ(お茶脇)を乗せたらお箸まで添えます。ヒヌカン(火の神)をはじめとする神様にはお箸が必要ないことが多いのです。

⑥お線香

ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)で仏壇へ供えるお線香の本数「コーブン(香分)」は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」です。

日本線香では12本、もしくは簡略化して4本を供えるコーブン(香分)ですね。沖縄線香ヒラウコー(平御香)であれば2枚にあたる「タヒラ(2片)」を供えます。

⑦マドゥトゥシビーとの違い

「マドゥトゥシビー(隙間年目)」とはウフトゥシビー(大年日)にあたらない家族のウグァン(御願)行事です。旧正月明け初めて迎える家族の干支日に、一年の計と健康を祈願します。

沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)のウグァン(御願)は、ヒヌカン(火の神)へのウサギムン(お供え物)こそマドゥトゥシビーよりも丁寧になりますが、お仏壇(祖霊神)での違いはあまり極端ではありません。

普段のマドゥトゥシビーで赤ウブク(赤飯)を供えていたところが、ウフトゥシビー(大年日)ではウチャヌク(お茶の子)に変わります。

・沖縄旧正月の干支拝み「マドゥトゥシビー」とは?2025年はいつ・どのように行うの?

61歳以上のウフトゥシビー

◇沖縄で61歳以上のウフトゥシビー(大年日)は「ウワイドゥシ(祝い年)」です。

61歳以上の沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)は「ウワイドゥシ(祝い年)」と呼ばれ、旧正月と同じようなお祝いの膳「ハレの膳」を供えます。

ハレの膳①お祝いのおかず皿

ハレの膳のお祝いおかずはラフテーやソーキなどの豚肉料理の他、おめでたい日にふるまう紅芋やターンム(田芋)などの芋料理や、結び昆布なども良いでしょう。

刻み昆布で作る「クーブイリチー(昆布炒め)」や芋をひたすら煮て作る「ンムニー(芋煮)」もおすすめです。

そんなに難しい料理ではありませんが、スーパーではすぐに作れる市販の「クーブイリチー(昆布炒め)キット」も見受けるようになりました。

長寿祝いなので旧正月と同じようなお祝い膳にして供えることがポイントです。

・沖縄の旧正月は豚正月?ソーキ・ラフテー・中味汁・テビチまで市販のお肉で簡単レシピ!

ハレの膳②ウサチ(酢の物・和え物)

主菜の箸休めとして嬉しい酢の物や和え物などの副菜「ウサチ(酢の物・和え物)」も、ハレの膳には欠かせません。

おめでたい席なので縁起の良い末広がり大根の酢漬けなども良いでしょう。この他、ニガナのシーチキン豆腐和えなど、和え物でも構いません。

ハレの膳④赤飯

ウフトゥシビーウグァン(大年目御願)でお仏壇に供えるハレの膳では、ご飯に赤飯を用意します。ご先祖様ですのでお箸も添えてお出ししましょう。

赤飯が理想的ではありますが、古代米を少量混ぜて炊いても良いでしょう。色目もおめでたい赤い色、もちもちとした食感を楽しむことができます。

⑤家族で行うお祝い行事

また近年の沖縄ではウワイドゥシ(祝い年)に予約をして会食を楽しむ家族・親族も多いでしょう。沖縄では長寿祝いを目的とした会食プランを提供するホテルもあります。

また初めてウフトゥシビー(大年日)を迎える数え年13歳(満12歳)もお祝い行事を行います。特に女の子の十三祝いは盛大に祝われてきました。

数え年13歳(満12歳)が過ぎると次の沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)は25歳、昔であればすでに結婚して他家へ嫁いでいたからかもしれません。

沖縄の厄年ウフトゥシビーの拝み方

◇現代の言葉で良いので、厄祓いと御守護を祈願します。

地域や家によって拝み方やグイス(祝詞)は異なります。

本格的に沖縄言葉で拝む家も多いですよね。ただ一般家庭では、現代の言葉で心を込めて下記のような内容をお伝えすれば良いでしょう。

①ウフトゥシビー(大年目)の拝み方

「ウートゥートゥー、

(あな尊き)

ヒヌカンヌウカミガナシー

(ヒヌカン様よ)

本日は〇年(干支)生まれの男と、

その結び(配偶者)、

○年(干支)生まれの女から産まれました、

〇年(干支)の男の子(女の子)が、

13歳の年日となりました。

ウサク(お酒)と

金ビンシー銀ビンシー、

ウチャヌク(お茶の子)、

ミハナ(御花)、

ウチャワキ(お茶脇)と、

ウブク(ご飯)も供えながら、

厄祓い、

健康願いをしておりますので、

どうぞ受け取っていただきますように。

いつも〇年(干支)産まれの

男の子(女の子)の御守護をいただき、

誠にありがとうございます。

お陰様で心も体も、

元気に健康に過ごしております。

どうぞ今年も一年、

無事に御守護いただき、

身体も強く心も健康に過ごせますよう、

学道も強く進めますよう、

お見守りいただきますように。

ウートゥートゥー

(あな尊い)。」

②成人のウフトゥシビー(大年目)

上記は数え年13歳に行うウフトゥシビー(大年日)として拝み言葉の一例をお伝えしましたが、成人であれば両親の干支はお伝えしなくても問題はありません。

例えば「本日は〇年(干支)産まれの37歳の年日となりました」などです。

また沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)でも、マドゥトゥシビー(隙間年日)でも神様へ話し掛けても良いでしょう。日ごろの気掛かりごと、ケガや病気などもお話しながら御守護をお願いしてみてはいかがでしょうか。

まとめ:沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)には厄祓いをします

沖縄では産まれた干支年が巡る「ウフトゥシビー(大年日)」は厄年です。旧正月明けに毎年行うマドゥトゥシビー(隙間年目)よりも丁寧に一年の厄祓いを祈願します。

今の沖縄では神社や寺院も、全国的な厄年とともに沖縄の厄年ウフトゥシビー(大年日)にも対応してくれる寺社が増えました。神社・寺院で厄祓いの祈祷を行っても良いでしょう。

また沖縄では厄年ウフトゥシビー(大年日)には人生のイベントは控えるとされてきました。例えば結婚・旅行・建墓・家の新築・起業・位牌の移動・転職などです。

61歳以上のウワイドゥシ(祝い年)になると、厄を祝うことで皆で分ける役割もあります。

昔ながらの沖縄では、ウワイドゥシ(祝い年)の本人同士が祝い合うことがなかったようですが、今では贈り物を贈る習慣がある地域も見受けます。

まとめ

沖縄の厄年:ウフトゥシビー(大年日)

・沖縄の厄年は、産まれ干支年

(年男、年女が厄年)

・旧正月明け最初の干支日に厄祓い[ヒヌカンのお供えもの]

・日ごろのお供えもの

・ウフトゥシビーの拝み盆

・果物の盛り合わせ盆

・お線香は十五本御香[お仏壇へのお供え物]

・日ごろのお供え物

・ウチャヌク…2組

・ウチャワキ(お茶脇)

・お線香は十二本御香[拝み方]

・干支日の家族を伝える

・お供えものを伝える

・御守護への感謝を伝える

・今年一年の御守護を願う