◇2026年の春のお彼岸は、3月17日(火)から3月23日(月)までの7日間です。

春分の日を中日とし、前後3日間を含む期間がお彼岸とされます。

春のお彼岸は、先祖供養を行う大切な節目として全国で親しまれてきた行事ですが、地域によって考え方や過ごし方には違いがあります。

特に沖縄では、本州とは異なる旧暦行事が根付いており、「春のお彼岸(二月彼岸)」として捉えられる点が特徴です。

本記事では、2026年の春のお彼岸がいつなのかを中心に、行事の意味や期間の考え方、行事食の基本、そして沖縄と全国の春のお彼岸の違いについて、分かりやすく整理します。

沖縄特有の二月彼岸の詳しい行い方については、別記事で詳しく解説しています。

2026年(令和8年)|全国の春のお彼岸で行うこと

●春のお彼岸は、日本全国で先祖を偲び、親しむ大切な行事です。

この時期には、多くの地域で墓参りが行われます。通常、春分の日を中心に前後各3日間の計7日間が「春のお彼岸」とされます。

●2026年(令和8年)春のお彼岸は2026年3月17日(火)~2026年3月23日(月)に訪れ、家族や親族が集まり、お墓を掃除し、花を供え、先祖に感謝の気持ちを伝えることが一般的です。

●また、2026年(令和8年)のお彼岸では「おはぎ」を作る風習も広く見られます。

おはぎは、もち米を使った甘い小豆餡の和菓子で、先祖への供物として、また家族で楽しむお菓子として親しまれています。

地域によっては、あんこ以外にもきなこやごまをまぶしたバリエーションもあります。

●さらに、2026年(令和8年)のお彼岸の期間中には、寺院で法要が行われることもあります。

…多くの人々が参加し、供養の意を込めた読経が行われることで、先祖供養の意味を深めます。

仏教の教えによれば、この時期は「彼岸」と呼ばれる悟りの境地に至るための修行期間でもあり、心の浄化を図ることが奨励されています。

各地域には独自の風習や行事があり、その土地の文化や歴史が色濃く反映されています。

●例えば、一部の地域では、地元の特産品を供えることが一般的です。

…また、家族の絆を深めるための食事会や、地域のコミュニティでの集まりが行われることもあります。

これらの行動を通じて、人々は自然と親しみ、先祖に思いを馳せることで、現代の生活に心の安らぎをもたらします。2026年(令和8年)の春のお彼岸は、こうした伝統と文化を次の世代へと伝えてみてはいかがでしょうか。

[お墓参り]

・秋のお彼岸にはお墓参りに行く?お参りに善い・悪い日、避ける時間や持ち物やマナーとは

沖縄ではお彼岸に、屋敷の御願を行う

●沖縄では彼岸明けから「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)は、家の中や敷地内の神々や祖先に感謝を捧げ、家庭の安全と繁栄を祈願する行事です。具体的には、ヒヌカン(火の神)や仏壇、屋敷を守る神々様へ供物を捧げ、特別な儀式を行います。

沖縄では2026年(令和8年)の現在まで、

・春のお彼岸をニングァチヒングァン(二月彼岸)、

・秋のお彼岸をハチグァチヒングァン(八月彼岸)と呼び、

旧正月に向けた年末の事始めである旧暦12月24日と併せて、年に三回のヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行う風習を持つ家が多いです。

●2026年(令和8年)の現代でも、ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、

・台所に鎮座し家を守護する神様「ヒヌカン(火の神)」から始まり、

・屋敷(家)の隅々に鎮座される6柱10か所の神々様を巡回

日ごろの御守護への感謝と祈願を行います。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)について拝み方や進め方の詳細は、下記のコラムでご紹介していますので、どうぞ参考にしてください。2026年(令和8年)は屋敷の神々様に感謝を捧げてみてはいかがでしょうか。

[ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の行い方]

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

沖縄ではお彼岸を仏前で行う家が多い

●沖縄では、春のお彼岸の先祖供養を、仏前で行う家が多いです。

沖縄の全ての家や地域ではありませんが、2026年(令和8年)現代において、一般的に仏前行事として先祖供養を執り行う家が多いでしょう。

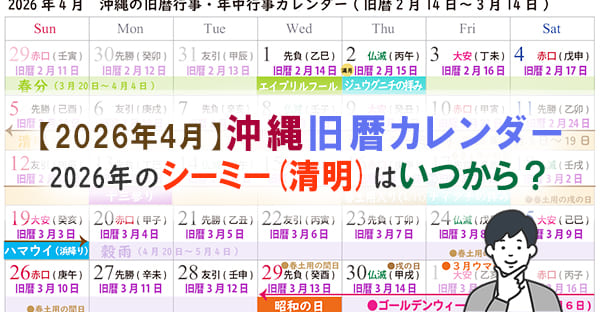

●特に春のお彼岸の場合、沖縄の一大お墓参り行事「シーミー(清明祭)」が翌月の4月頃に訪れることも、一因にあるかもしれません。

琉球王朝が栄えた沖縄は、江戸時代に仏教が広がり檀家制度が敷かれた本州とは違い、特定の寺院に属する檀家制度が根付いていません。その代わりに沖縄では自然崇拝・先祖崇拝を軸とする独自の信仰を持ちます。

●ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)も沖縄独自の信仰文化における風習のひとつです。

…2026年(令和8年)の現代に至っても尚、先祖供養の仕方やお供え物などの行事食、行い方や考え方も、全国のお彼岸とは異なります。

詳しくは後ほど解説いたしますので、どうぞ最後までお読みください。

[そもそも、檀家制度とは]

・菩提寺・檀那寺とは?檀家になる・離檀するとは?寺院とのお付き合いで心得るマナーとは

2026年(令和8年)の春と秋の日程はいつ?

2026年(令和8年)のお彼岸は、春と秋にそれぞれ行われる日本の文化的な行事です。

●春のお彼岸は、春分の日を中心に前後3日間を合わせた7日間です。

…2026年(令和8年)の場合、2026年3月17日(火)から2026年3月23日(月)の日程になります。

※特に春分の日である2026年3月20日(金)は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日として知られています。

一方、秋のお彼岸は秋分の日を中心に同様に設定され、2026年(令和8年)は9月20日(日)から2026年9月26日(土)の日程です。秋分の日は2026年9月23日(水)で、こちらも昼と夜がほぼ等しい日として知られています。

| 季節 | 期間 | 中日 |

|---|---|---|

| 春のお彼岸 | (彼岸入り)2026年3月17日 (彼岸明け)2026年 3月23日 | 2026年3月20日 (春分の日) |

| 秋のお彼岸 | (彼岸入り)2026年9月20日 (彼岸明け)2026年 9月26日 | 2026年9月23日 (秋分の日) |

お彼岸の期間中は、仏教の教えに基づいて、家庭では善行を積むことが奨励され、特に精進料理を食べることで精神を清める慣習もあります。

●2026年(令和8年)において、この期間に特別な行事食を用意する家庭も多いです。

…例えばぼた餅(春)やおはぎ(秋)がその代表です。

これらの行事食は、先祖を供養するための供え物としても用いられます。

このように、2026年(令和8年)のお彼岸は、私たちが日常生活の中で先祖への感謝を示し、心を落ち着ける機会を提供してくれます。お彼岸の時期には、家族が集まり、共に先祖を偲び、より良い日々を願う時間を持つことが国民として重要です。

2026年(令和8年)の六曜を紹介!

◇2026年(令和8年)の春のお彼岸期間は、2026年3月17日から2026年3月23日までの7日間です。

それぞれの日の六曜を知ることで、お彼岸の行事を円滑に行うための参考にすることができます。

●また、沖縄でもお彼岸にお墓参りに行く家や地域があります。

…この場合には、家族と同じ干支の日を避ける風習を持つ地域もあります。

「同じ干支の家族があの世へ引かれる」など、その理由には諸説あるでしょう。

ここでは六曜とともに、2026年(令和8年)の春のお彼岸7日間における干支日もご紹介しますので、どうぞ参考にしてください。

沖縄の風習における「干支日」は12日ごとに巡ってきますから、なかには家族それぞれの干支日が巡り、思うように2026年(令和8年)のお彼岸期間中に供養ができないと困ることもあるでしょう。

●そこで、干支日には十二支の他に十日ごとに巡る「甲・乙・丙・丁…」などの「十干」もあります。

…双方を併せて「十干十二支」で考えると干支日は60日ごとの巡りになるため、2026年(令和8年)の春のお彼岸では予定が立ちやすくおすすめです。

| 春のお彼岸日程 (2026年) | 干支日 (六曜) (2026年) | 吉時間 (2026年) | 説明 |

|---|---|---|---|

| 2026年3月17日 (火曜日) | ・大安(庚寅) | ・終日 | ●大いに吉 ●墓参りに最適 |

| 2026年3月18日 (水曜日) | ・赤口(辛卯) | ・午前11時〜午後1時 | ●怪我に注意 ●その時間帯を活用して締めくくると良い |

| 2026年3月19日 (木曜日) | ・友引(壬辰) | ・終日 ・一部地域でなし | ●祝い事に良い ●家族との団欒に適する ●一部地域では友を引くとしてなし |

| 2026年3月20日 (金曜日・中日) | ・先負(癸巳) | ・午後 | ●午前凶・午後吉 ●仏壇の掃除や墓参りに適する |

| 2026年3月21日 (土曜日) | ・仏滅(甲午) | ・なし | ●一般的に不吉 ●慎重に行動する日 ●一部地域では弔事やお墓事には良し |

| 2026年3月22日 (日曜日) | ・大安(乙未) | ・終日 | ●大いに吉 ●墓参りに最適 |

| 2026年3月23日 (月曜日) | ・赤口(丙申) | ・午前11時〜午後1時 | ●怪我に注意 ●その時間帯を活用して締めくくると良い |

2026年の六曜はあくまで一つの参考ですが、こうした日々の特性を意識することで、2026年(令和8年)のお彼岸期間をより充実したものにすることができます。家族や先祖との絆を深める大切な機会として、これらの日々を活かし、心豊かに過ごしましょう。

[六曜や干支日に対する詳細]

・沖縄でも秋のお彼岸にはお墓参りに行くの?お墓参りに避ける暦や時間帯、お参りのタブー

2026年(令和8年)|仏教においては修行期間

◇お彼岸の7日間は、仏教においては仏道へ至る悟り「至彼岸」の修行をやる7日間です

2026年(令和8年)春のお彼岸は2026年3月17日(火)から2026年3月23日(月)の7日間、この期間は仏教徒の人々にとって大切な修行時期となります。

「お彼岸」とはご先祖様の供養祭であるとともに、家にいながら仏道の修行を行い、煩悩や迷いから解放された彼岸に至る修行を行う期間だからです。

煩悩や迷いから解放された悟りの境地を、大乗仏教では「至彼岸(とうひがん)」と言います。

●そして仏教において、家にいる信者「在家信者」が行う、至彼岸へ至るための6つの修行が「六波羅蜜(ろくはらみつ)」です。

…春分の日・秋分の日は太陽が真東→真西に沈む日であるため、日没に西方にある極楽浄土「西方浄土」へ拝みを捧げ思いを馳せることで、功徳を積むともされました。

ここでは、2026年(令和8年)春と秋のお彼岸7日間で行う六波羅蜜を1日ごとに、具体的な行動とともにご紹介します。

| 日 | 徳目 | 実践内容 |

|---|---|---|

| 1日目 2026年3月17日 | 布施(ふせ) | ・他者への親切や寄付を行う |

| 2日目 2026年3月18日 | 持戒(じかい) | ・自身の行動を律する |

| 3日目 2026年3月19日 | 忍辱(にんにく) | ・忍耐や寛容さを心掛ける |

| 4日目(中日) 2026年3月20日 | 春分の日 秋分の日 | ・先祖供養を行う |

| 5日目 2026年3月21日 | 精進(しょうじん) | ・努力を惜しまず ・最大限の力を発揮する |

| 6日目 2026年3月22日 | 禅定(ぜんじょう) | ・瞑想や座禅を取り入れる ・心の安定を図る |

| 7日目 2026年3月23日 | 智慧(ちえ) | ・学びを深める ・知識や理解を広げる |

これらの6つの実践を通じて、心身ともに成長し、先祖への感謝と供養の気持ちを深めることができます。

●全国的にもお彼岸とは、先祖供養の7日間と捉える人が多いですが、実際には故人と繋がりやすい春分の日・秋分の日こそが先祖供養の日です。

残る彼岸入りから彼岸明けの6日間は精進料理をいただき、「六波羅蜜」それぞれの修行期間を意識して過ごすとされます。六波羅蜜は「怒りを抑える」「怠惰を戒める」など、一般の人々にも役立つ智慧(ちえ)として、仏教信者でなくとも心に留める人も多いです。

[六波羅蜜]

・沖縄の春のお彼岸はお仏壇行事?七日間を通して行う「六波羅蜜」とは?

2026年(令和8年)|春と秋の違い

◇春は自然への感謝を、秋は故人を偲びます

寒く厳しい冬を越え、花や草木が芽吹く時期に行う「春のお彼岸」は、特に自然への感謝を意識し、秋のお彼岸は特に「故人を偲ぶ」とされてきました。

これは春と秋のお彼岸と言うよりは、春分の日・秋分の日の祝日に関する慣習です。日本の法律「国民の祝日に関する法律」第2条(昭和23年公布)で、それぞれの祝日の目的が記されています。

●春分の日「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」

…生命の再生や自然の恵みを祝うことが目的とされています。

●秋分の日は「祖先をうやまい、亡くなった人々をしのぶ日」

…故人への感謝や敬意を表すことが目的です。

このように、春と秋ではその目的が異なるため、お彼岸の行事や気持ちの持ち方にも自然と違いが生まれます。

また、季節的な違いもお彼岸に影響を与えています。春は新しい生命の息吹を感じる時期であり、家族や親戚が集まりやすく、墓参りや仏壇にお供えをする際にも活気が感じられます。

対して秋は収穫の時期であり、物静かでしみじみと故人を偲ぶ雰囲気が漂います。秋のお彼岸は、収穫したお米や果物をお供えすることで、自然の恵みに感謝しつつ、先祖への感謝の気持ちを伝えることが一般的です。

| 行事 | 目的 | 季節的な特徴 |

|---|---|---|

| 春分の日 2026年3月20日 |

|

|

| 秋分の日 2026年9月23日 |

|

|

このように、2026年(令和8年)の春と秋のお彼岸は、季節の特色や祝日の目的に基づいて異なる風習や心構えが求められます。どちらも先祖供養という共通の目的を持ちながら、それぞれの時期に応じた感謝や敬意の表現が大切です。

そのため特に全国的なお彼岸では、春分の日を季節を掴む雑節のひとつとして、タケノコの天ぷらや山菜など、春を感じる季節の野菜などを行事食としていただく慣習もあります。

このように春のお彼岸と秋のお彼岸では、それぞれの目的や行事食に違いが見られますが、共通しているのは先祖への感謝と供養の気持ちです。

●春のお彼岸では、自然の恵みを享受し、新しい生命の芽吹きを祝いながら、先祖に感謝を捧げます。

●秋のお彼岸は、収穫の季節に故人を偲び、感謝の気持ちを新たにします。

このように、春と秋のお彼岸は、それぞれの季節に応じた行事食や供養の方法で、自然や故人への感謝の気持ちを表現します。2026年(令和8年)もその伝統を大切にし、家族と共に心静かに過ごす時間を大切にしたいものです。

[内閣府]

・「国民の祝日」について

2026年(令和8年)に供えたい|全国の行事食は?

◇お彼岸の行事食とは、ぼたもち(おはぎ)が有名です

全国的なお彼岸の行事食とは、何と言ってももち米をあんこで包んだ和菓子、春のぼたもち(牡丹餅)、秋のおはぎ(お萩)が有名ですよね。

●この他、彼岸だんごや彼岸そば(うどん)、そして小豆飯や小豆粥があります。これらは毎年供え物としても親しまれています。

「彼岸だんご」は特に関西地方に多い風習で、供えることが一般的です。

山菜をたっぷり入れた彼岸そば(うどん)も、関東地方では彼岸そば、関西地方では彼岸うどんをいただく地域が多く、2026年(令和8年)の供え物としても人気があります。

| <お彼岸とは:行事食> | |

| [行事食] | [補足] |

| (1)ぼたもち(おはぎ) | ・春彼岸…ぼたもち(こしあん) ・秋彼岸…おはぎ(粒あん) |

| (2)彼岸だんご(ヨモギだんご) | ・ヨモギの特徴的な香りが厄祓いになる |

| (3)彼岸そば(うどん) | ・関東地方…彼岸そば ・関西地方…彼岸うどん |

| (4)小豆飯(小豆粥) | ・小豆の「赤」が魔を祓う |

| (5)精進料理 | ・季節の野菜の天ぷらなど |

●一方、沖縄では通夜の枕飾りでも豚肉を供える(シラベーシ)風習があるなど、独自の御願文化があります。

…お彼岸でも豚の三枚肉の煮付けや昆布など、旧盆や清明祭(シーミー)などで供えるご馳走「ウサンミ(御三味)」を供えるのが一般的です。

ここでは全国的な2026年(令和8年)春のお彼岸でいただく行事食、ぼだもちや彼岸だんご、小豆粥の簡単な作り方をご紹介します。2026年(令和8年)の春のお彼岸は手軽に作るレシピで全国的な行事食も楽しんでみてはいかがでしょうか。

沖縄の春のお彼岸におすすめの行事食レシピは後ほどご紹介しますので、どうぞ最後までお読みください。

①時短!ぼたもちの作り方

◇お彼岸の時期に欠かせない行事食の一つが「ぼたもち」です。

伝統的な和菓子であるぼた餅は、もち米とあんこを使って作られ、春のお彼岸には特に人気があります。

ここでは、忙しい方でも簡単に作れる時短レシピを2026年(令和8年)の彼岸に向けてご紹介します。

●まず、もち米(1合)を洗い、通常の炊飯器で水加減を少し減らして炊飯します。

・その間に、あんこ(市販のものでも手作りでも構いません)を用意しておきます。

手作りする場合は、小豆を柔らかく煮て砂糖を加え、お好みの甘さに調整してください。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

●もち米が炊き上がったら、すぐにボウルに移し、しゃもじで軽くつぶして半殺しの状態にします。

…この際、少量の塩を加えると味が引き締まります。手に水をつけながら、もち米を適量取り、丸く形を整えます。

●次に、あんこをもち米の周りに均等に広げ、全体を包み込みます。

…手がくっつかないように、時々水をつけると作業がしやすくなります。

●形を整えたら、完成です。

この方法なら、手間をかけずに美味しいぼたもちが出来上がります。お彼岸の時期に、家族や友人と一緒に手作りのぼたもちを楽しんでみてはいかがでしょうか。

2026年(令和8年)はシンプルながらも心が温まる一品として、先祖供養の場を彩ることでしょう。毎年のように、ぼたもちを供え物としてお供えするのもいいですね。

②簡単な彼岸だんご(ヨモギだんご)の作り方

◇彼岸だんご、特にヨモギだんごは、春のお彼岸にぴったりな和菓子です。

作り方は意外とシンプルで、初心者でも挑戦しやすいので、2026年のお彼岸に向けてぜひこの機会に手作りしてみましょう!

●ヨモギだんごの材料を準備します。

…必要なものは、白玉粉、砂糖、水、そしてヨモギパウダーです。

ヨモギパウダーは、ヨモギの風味を手軽に楽しむために使用します。

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 材料を用意 |

|

| 生地を作る |

|

| 形を整える |

|

| 茹でる |

|

| 冷やす |

|

| 仕上げ |

|

●まず、白玉粉とヨモギパウダーをボウルに入れ、少しずつ水を加えながら、手でこねていきます。

…この際、耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねるのがポイントです。

●次に、適当な大きさに丸めて、だんごの形を作ります。

…鍋にたっぷりのお湯を沸かし、沸騰したらだんごを入れ、浮かび上がってきてからさらに1~2分間茹でます。

茹で上がったら冷水に取り冷やして水気を切ることをおすすめします。

●仕上げに、だんごにお好みのあんこを添えて完成です。

…こしあんや粒あん、さらにはきなこをまぶして楽しむこともできます。

ヨモギの香りが春らしさを引き立て、素朴で優しい味わいを楽しむことができるでしょう。

作りたてのだんごは特に美味しく、家族や友人と一緒に味わうのもおすすめです。この春のお彼岸に、ぜひ心を込めて手作りのヨモギだんごを供えてみることをおすすめします。

③すぐにできる!小豆粥の作り方

◇小豆粥は、全国各地で親しまれている行事食です。

…特にお彼岸の時期に食べられることが多いです。ここでは、忙しい日々の中でも簡単に作れる小豆粥のレシピを2026年(令和8年)に向けてご紹介します。

●まず、小豆を軽く洗い、鍋に入れて水を加えます。

…小豆の量に対してたっぷりの水を使い、一旦沸騰させます。その後、火を弱めて約30分ほど茹でます。

茹でこぼしをすることでアクを取り除き、食べやすく仕上げます。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

●次に、茹でた小豆を再び鍋に戻し、今度はお米と一緒に炊きます。

・お米は研いでから、小豆と同量の水を加えてください。

・中火にかけ、沸騰したら弱火にし、約20分煮込みます。

その際、焦げないように時折かき混ぜることがポイントです。お好みで塩を少々加えると、味が引き締まります。

●最後に、火を止めて10分ほど蒸らします。

…小豆とお米がしっかりと馴染み合い、香り豊かな小豆粥が完成します。

小豆のほのかな甘さと、お米の優しい味わいが絶妙に絡み合う一品です。

お彼岸の時期に心を込めて作ることで、先祖への感謝の気持ちを表すことができるでしょう。小豆粥は、保存がきくので、作り置きしておくのもおすすめです。忙しい朝や、ちょっとした休憩時間に温めて食べるのにもぴったりです。

沖縄の「お彼岸」とは?独自の信仰と文化

◇沖縄では「お日願」、家庭内で行う仏前祭です

沖縄の「お彼岸」は、本州の影響を受けた年中行事ですが、家を守護する祖霊神や、屋敷の神々様への御願(拝み)行事「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

●前述したように全国的なお彼岸とは、先祖供養祭とともに仏教行事です。

…けれども沖縄では、ひとつの寺院を家で代々信仰する「檀家制度」がそもそも根付いていません。

かつてはお墓参り行事が盛んだったものの、今では家を守護する祖霊神への感謝、屋敷の神々様へ感謝を捧げる祈願行事の意味合いが強くなっています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 春分の日・秋分の日 | 太陽が太く繋がる日 |

| 祖霊神 | 祖先祭祀 |

| 日光、天気、万物の恵みに感謝 | 感謝の対象 |

| 屋敷の神々に守護を感謝 | 守護の感謝 |

これはもともと全国的な「お彼岸」自体が、仏教が日本に渡る前に根付いていた民間信仰(自然崇拝・アミニズム信仰)と、仏教が重なった背景があるためです。

●農耕民族の日本では、春の種まき時期と収穫時期が春分・秋分の日に当たり、春は豊作祈願を、秋は収穫への感謝(収穫祭)を捧げてきました。

沖縄独自の御願文化は、神道に近いアミニズム信仰が深いため、神々様への感謝と祈願の意味合いが深くなったのでしょう。

[ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)]

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

沖縄に伝わる「ニライカナイ」とは

◇沖縄で信仰される「ニライカナイ」とは魂の故郷です

沖縄の彼岸でも拝まれる「ニライカナイ」とは、魂が産まれては帰る、海の西方の奥底にあるとも言われる、全ての魂の故郷です。

「ニライ」は「根の方」を意味し、「カナイ」は韻を踏んでいるなど諸説ありますが、「彼方」を意味するとも言われます。(その昔の琉球では、韻を踏む言葉が多くありました。)

●「沖縄のニライカナイは西方浄土にあたる」とする人もいますが、ニライカナイはより神道に近い概念(常世の国)でしょう。

また沖縄の祭祀歌謡集おもろさうしでは、ニライカナイを東方(辰巳の方角)と表現しています。ただこれは「西方の果てにある理想郷」とする説もあり、解釈はさまざまです。

<お彼岸とは:沖縄のニライカナイ>

●万物あらゆる魂の「根」

・神道(古神道)の「常世の国」と概念が似ている

・上下関係のない、亡き魂の還る場所

・神様が住まう場所

では古神道で「常世の国」とは何か?と言えば、海のかなたにある異世界です。「かくりよ(隠世)」の別名もあり、永久不変の時間軸のない桃源郷、理想郷とされ、不老不死や若返りと結び付けられました。

万物がやってくるとの概念もニライカナイに近いものがあり、ニライカナイも魂だけではなくあらゆる豊穣ももたらされるとされます。

でも沖縄にはウティン(御天)もあるよね?

◇沖縄ではニライカナイとともに、天上に住まう「オボツカグラ」もあります。

例えば、沖縄の御願で「ウティン(御天)」へ拝みますが、このウティン(御天)は、天上の異世界「オボツカグラ」の神々様の住まわれる異世界です。

●ニライカナイが民衆に広がった信仰と言われます。

●オボツカグラは主に琉球王朝をはじめとした位が高い人々のなかで広まった信仰とも言われます。

※オボツが天上、カグラが神座を表します。

沖縄にはヒヌカン(火の神)信仰では、このヒヌカン(火の神)も年末にはウティン(御天)へ帰り、オボツカグラに住まう神々様へ、その家の1年の出来事をご報告するとされてきました。

| 名称 | 特徴 | 信仰の種類 |

|---|---|---|

| オボツカグラ(天上神座) | 上下関係がある | 王朝による信仰 |

| ニライカナイ(儀来河内) | 平行線上にある | 民衆による信仰 |

そのためオボツカグラ信仰は、ニライカナイが民衆信仰であるのに対し、琉球王朝による信仰だったのではないかとされてきました。

ニライカナイが故人の魂の故郷、生きる者と同線上にあるのに対して、オボツカグラは神となった領域、格上にあるようなイメージですよね。

[2026年(令和8年)春のお彼岸はいつ、どこで行う?]

・2026年沖縄で行う春のお彼岸(二月彼岸)はいつ、どこで行うの?お墓参りはしない?

2026年(令和8年)沖縄のお彼岸|弔事・慶事どっち?

◇全国的なお彼岸は弔事ですが、沖縄のお彼岸は慶事の供物を供えます。

この風習は2026年(令和8年)の今も違いはありません。

全国的なお彼岸は弔事ですので、供物は弔事用として整え、お金を包む際には熨斗(のし)が付いていない不祝儀袋に包みます。

けれども沖縄のお彼岸は慶事用の供物を供えます。2026年(令和8年)においても、これらの慣習は変わりません。

●たとえば、お祝いの席で出されるような料理や菓子が供えられることが一般的です。

…また、沖縄特有の行事食「重箱料理」では慶事ように準備され、色鮮やかな料理が詰められます。

これにより、先祖を敬うだけでなく、家族の結びつきを強めるといった意味合いが強調されます。2026年(令和8年)の秋も、この風習は続けられます。

| 地域 | 分類 | 詳細 |

|---|---|---|

| 全国 | 弔事 |

|

| 沖縄 | 慶事 |

|

さらに、沖縄の一部地域ではお彼岸の時期に「ウヤカビ」という儀式も行われることがあります。これは、先祖の霊を家に迎え入れ、感謝の意を表すための重要な行事です。

ウヤカビは、祈りを捧げるだけでなく、家族全員が参加することでその絆を再確認する場ともなります。

このように、沖縄のお彼岸は単なる弔事ではなく、家族や地域社会の結束を深める慶事としての側面を持ち合わせているのです。したがって、沖縄のお彼岸は、弔事と慶事が融合した独特の文化的行事と言えるでしょう。

●沖縄ではお彼岸にお仏壇がある実家などにお参りに行けなくても、あまりお金を包むなどはしませんが、全国的にはお彼岸にお金を包んで持参したり、お参りに行けない時に供物を送る人も多いです。

全国的なお彼岸と沖縄のお彼岸では、慶事と弔事の扱いが違うので注意をしてください。2026年(令和8年)においても、それぞれの地域での違いが際立ちます。

[慶事と弔事で違う重箱料理]

・【沖縄の旧盆2026年】お供え物の重箱の詰め方は?慶事と弔事5つの違い

喪中や忌中は控えるべき?

◇喪中のお彼岸は行いますが、忌中は控えます。

沖縄では通常のお彼岸は慶事として行いますが、家族が亡くなってからイヌイ(一年忌)を迎えていない喪中の場合、弔事としてお彼岸を執り行います。

●特に忌明けを迎えていない場合は、控えめに行うことが一般的です。

…その後も沖縄では、亡くなった方のイヌイ(一年忌)を迎えるまでは、弔事としての意味合いが強くなるため、家族や親族と相談しながら適切な形でお彼岸を迎えることが重要です。

| 地域 | 喪中 | 忌中 |

|---|---|---|

| 全国 | 行う | 控える |

| 沖縄 | 弔事として執り行う | 控える |

また、沖縄のお彼岸では、地域によって異なる習慣や風習が存在することも少なくありません。

●例えば、ウヤカビの儀式や、特定の料理を用意することなど、地域ごとの独自の文化が色濃く反映されています。

…これにより、沖縄のお彼岸は地域の文化や習慣に深く根ざした行事となっているのです。

伝統を尊重しつつ、現代の生活に合わせた形でお彼岸を過ごすことが、沖縄の人々にとっての理想的なお彼岸の迎え方と言えるでしょう。

全国的に喪中や忌中はどうする?

◇全国的にも忌中のお彼岸は控え、忌中を過ぎたらお彼岸を行うとされてきました。

忌中を過ぎて初めて迎えるお彼岸を「初彼岸(はつひがん)」と言い、なかには僧侶をお呼びして初彼岸の法要を執り行う家もあります。

また、地域差はあるものの、全国的には喪中の場合でもお彼岸を行う家庭が多く、特に故人を偲ぶための静かな時間を過ごすことが一般的です。

沖縄においても、喪中においては故人を偲ぶ場としての意味合いが強く、特に家族や親族が集まり、故人への思いを共有する時間が大切にされています。

| 状況 | お彼岸の実施 |

|---|---|

| 忌中 | 控える |

| 忌中を過ぎた後の初めてのお彼岸 | 初彼岸として法要を行うこともある |

| 喪中 | 行う家庭が多い |

一方で、忌中の場合はお彼岸の行事を控える傾向があります。これは全国的な慣習も沖縄の慣習も同様です。

●忌中を過ぎた後に初めてお彼岸を行う「初彼岸」が重視されます。

…初彼岸では、故人を迎え入れる意味合いが強く、特に丁寧に供養を行うことが一般的です。

このように、全国でも沖縄においてもお彼岸は重要な行事であり、喪中や忌中の期間においてはその取り扱いに慎重を期すことが求められます。

地域や家庭の伝統を尊重しつつ、家族や親族と相談しながら適切な形でお彼岸を迎えることが、心温まる追悼の時間を作り出すでしょう。

2026年(令和8年)沖縄のお彼岸におすすめのお供えレシピ

◇沖縄の春のお彼岸では、ウチャワキ料理(お茶脇料理)と呼ばれるご馳走のおかずをお仏壇に供えますよね。

…2026年(令和8年)の現代でも、伝統的な沖縄のお彼岸レシピは、豚三枚肉の煮付け「ラフテー」や豚足を煮た「テビチ」などの、豚肉料理などがあるでしょう。

このような2026年(令和8年)も定番の沖縄のお彼岸料理は、以前ご紹介していますので、今回はアレンジした美味しいご馳走料理をご紹介します。

野菜を中心としたウチャワキ料理レシピなので、豚肉料理の副菜としてお供え物をしても喜ばれるでしょう。

[沖縄定番!お彼岸に豚肉料理のお供えレシピ]

・沖縄の旧正月は豚正月?ソーキ・ラフテー・中味汁・テビチまで市販のお肉で簡単レシピ!

[沖縄定番!お彼岸にお供え副菜レシピ]

・沖縄の旧正月に供える沖縄料理レシピ☆イナムドゥチ・クーブイリチー・ンムニーの作り方

①2026年(令和8年)におすすめ!グンボーマチ

◇ゴボウ巻きの煮付けは、沖縄のお彼岸の際に特に人気のお供え料理の一つです。

ゴボウはその独特な風味と歯ごたえが魅力で、煮付けにすることで旨味が増し、柔らかく仕上がります。

このお彼岸のレシピでは、ゴボウの食感を活かしつつ、沖縄の地域に合った味付けを心がけています。

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| ポイント | 途中で落とし蓋を使うと、味が均一に染み込む |

●まず、ゴボウは皮を軽くこすり落とし、適当な長さに切り、酢水に浸けてアクを抜いておきます。

●その後、薄切りの牛肉や豚肉をゴボウに巻きつけ、形を整えます。

…鍋に出汁、みりん、醤油、砂糖を入れ、軽く煮立たせたら、ゴボウ巻きを加えます。

●煮汁が少し減るまで中火で煮込み、最後に弱火で味を染み込ませます。

…途中で落とし蓋を使うと、味が均一に染み込み、より美味しく仕上がります。

お彼岸の供え物としてだけでなく、日常の食卓にもぴったりの一品です。煮付けの甘辛い味わいが、家族みんなに喜ばれることでしょう。栄養豊富なゴボウを使ったこのレシピを、是非お彼岸の際にお試しください。

お彼岸のお供えとしてはもちろん、家族の団らんのひとときにも最適です。沖縄のお彼岸文化を感じながら、心を込めて作った料理で、先祖への感謝の気持ちを表しましょう。

②春のお彼岸にぴったり!いんげんの天ぷら

◇沖縄の2026年(令和8年)お彼岸にぴったりの「いんげんとニンジンの天ぷら」は、彩りも良く、食卓を華やかに演出します。

シンプルな食材で作れるこの天ぷらは、素材の持つ自然な甘みを引き立てる春のお彼岸におすすめの一品です。

●まず、新鮮ないんげんとニンジンを用意し、それぞれを適当な長さに切ります。

…いんげんは両端を切り落とし、ニンジンは薄く斜めにスライスしておくと、火の通りが均一になります。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

●次に、天ぷら衣を準備します。

…小麦粉と冷水を混ぜ合わせ、少量の塩で味を整えます。衣の軽さがポイントなので、混ぜすぎないように注意しましょう。

準備したいんげんとニンジンを衣にくぐらせ、中温の油でカラッと揚げます。揚げる際は、衣がサクッとした食感になるように温度を一定に保つことが大切です。

●揚げたての天ぷらは、キッチンペーパーで余分な油を切り、盛り付けます。

お彼岸のお供えとしてだけでなく、家庭での食事にも適したこのお彼岸レシピは、沖縄の風土に合った軽やかな味わいを提供します。

●仕上げに少量の塩を振りかけると、素材の甘みが一層引き立ち、また、柚子やレモンを添えることで、さっぱりとした風味をプラスできます。

沖縄の2026年(令和8年)お彼岸を彩る、簡単で美味しいお彼岸レシピ「いんげんとニンジンの天ぷら」をぜひ試してみてください。

③2026年のお彼岸も!タロイモのチーズ焼き

◇タロイモのチーズ焼きは、沖縄の2026年(令和8年)お彼岸にぴったりの一品です。

タロイモは沖縄では「ターンム」とも呼ばれ、地域の伝統的な食材として親しまれています。

そのホクホクとした食感とほんのり甘い風味は、さまざまな食べ物に応用されています。

今回ご紹介するお彼岸レシピのチーズ焼きは、タロイモの自然な甘さと濃厚なチーズの風味が絶妙にマッチしたお彼岸にピッタリの調理例です。

| ステップ | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

●まず、タロイモを皮を剥いて一口大に切り、茹でるか蒸して柔らかくします。

…タロイモの柔らかさがポイントなので、しっかりと火を通しましょう。

●次に、茹でたタロイモを耐熱皿に並べ、塩コショウで下味をつけます。

…ここにお好みのチーズをたっぷりとのせ、オーブンで焼き色がつくまで焼き上げます。

●チーズが溶けて香ばしい香りが漂ってきたら、完成です。

お好みで刻んだパセリや黒コショウを振りかけると、彩りも良くなり、さらに風味が引き立ちます。お彼岸では、タロイモのクリーミーな食感とチーズのコクが融合し、家族や親戚との団らんのひとときをより一層豊かにしてくれることでしょう。

このお彼岸レシピはシンプルながらも、沖縄の伝統的な食材を現代風にアレンジしたもので、お彼岸の特別な時間にぴったりです。

まとめ:2026年(令和8年)|お彼岸とは、先祖供養と仏教修行の期間です

◇2026年(令和8年)、春のお彼岸日程は2026年3月17日(火)~2026年3月23日(月)、中日となる春分の日は2026年3月20日(金・祝)となります。

中日(春分の日)は先祖供養祭が最も良いとされますが、お彼岸の期間内であればいつでも良いでしょう。

あの世を「彼岸(ひがん)」、この世を「此岸(しがん)」と言いますが、それぞれ川を隔てて岸を渡りあの世とこの世があり、お彼岸の世界では決して遠い世界ではありません。

仏教ではそんな彼岸を、この世(此岸)の悩み苦しみから解放された先にあるとし、沖縄では彼岸が遠い世界ではないからこそ、お彼岸に「今在ること」への感謝を、祖霊や神々様へ捧げます。

[重箱料理のレシピ]

・【沖縄の旧盆2026年】ウークイの重箱料理家で簡単に作っちゃうレシピ

まとめ

お彼岸とは。全国と沖縄の違いとは

●全国の「お彼岸」とは

・西方浄土へ礼拝する

・この世とあの世が通じやすい日

・先祖供養の日●全国お彼岸の行事食

・ぼたもち(おはぎ)

・彼岸だんご(ヨモギだんご)

・彼岸そば(うどん)

・小豆飯(小豆粥)

・精進料理

・季節のもの●沖縄のお彼岸とは(お日願)

・太陽が太く繋がる日

・「祖霊神」祖先祭祀

・日光、天気、万物の恵みに感謝

・屋敷の御願●お彼岸は慶事?弔事?

・全国…弔事

・沖縄…慶事