沖縄の旧盆やシーミー(清明祭)、そしてスーコー(焼香)などの行事では、「ジューバク(重箱)」料理を供える習慣があります。

昆布・かまぼこ・豚三枚肉など、ひとつひとつのおかずには意味があり、詰め方や並べ方にも代々伝わる決まりごとがあります。

でも、いざ準備しようと思うと「どっち側に豚肉?」「慶事と弔事の違いって?」「2段重ねってどう置くの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、沖縄の重箱料理の基本ルールから、シーン別の並べ方、慶事・弔事の違い、地域による慣習の違いまでを、図解を交えて丁寧に解説します。

旧盆の準備が初めての方も、毎年迷いがちな方も、「なるほど、こういう意味だったんだ」と納得しながらご覧いただける内容です。

ぜひ、ご家庭のスタイルに合った“うちのジューバク”を整えるヒントにしてみてください。

沖縄の重箱料理とは?供える意味と基本ルール

沖縄では、旧盆やシーミー(清明祭)、スーコー(焼香)など、先祖供養や年中行事の場で「ジューバク(重箱)」料理を供えるのが習わしです。

この重箱料理には、単なるごちそう以上の意味があり、祖先を敬い、家族をつなぐ儀式の料理として、今も多くの家庭で受け継がれています。

ここでは、重箱の基本構成や意味、そして重箱の数え方・組み合わせ方など、知っておきたい基礎知識をご紹介します。

ジューバク(重箱)とは?おかず重ともち重の基本

沖縄の「ジューバク」とは、先祖に供える料理を詰めた重箱のことを指します。

内容は「おかず重(ウサンミ)」と「もち重(ムーチー)」の2種類で1セットになっており、これを基本単位として供えます。

● おかず重:

昆布、かまぼこ、豚三枚肉などの煮物や天ぷらなどを、縁起の良い奇数品目で詰めます。

● もち重:

白もちやよもぎもちなどを、これも奇数個ずつ整えて詰めます。

このセットには「天・地・海」の恵みに感謝し、この世の豊かさを先祖へ供えるという意味があります。

重箱は地域や家によって漆器製・プラスチック製などさまざまですが、料理そのものに込められた意味を大切にするのが、沖縄の供養文化です。

[2025年沖縄の旧盆はいつ?]

[シーミー(清明祭)の行い方]

旧盆・シーミー・スーコーで供える理由と由来

沖縄で重箱料理が供えられる行事には、旧盆・シーミー・スーコーなどがあります。

いずれも「先祖を迎え、敬い、感謝を伝える」という共通の目的がありますが、行事ごとに少しずつ意味や形式が異なります。

● 旧盆(ウンケー〜ウークイ)

→ ご先祖様がこの世に戻ってくる“お盆”。最終日にごちそうでお見送り。

● シーミー(清明祭)

→ 春のお墓参り。墓前で親族が集まり、重箱やオードブルを囲んで供養。

● スーコー(焼香)

→ 年忌法要。十三年忌までは弔事として、二十五年忌以降は慶事として供える。

これらの行事では、重箱料理を「供える→下げていただく(ウサンデー)」までが一連の供養となっています。供えることで敬意を表し、いただくことで絆を深める――それが沖縄の供養の原点です。

[沖縄の法要スーコー(焼香)とは]

チュクンとカタシーの違い(2重/4重の意味と使い分け)

沖縄では、重箱の組み合わせを「チュクン(両方)」「カタシー(片方)」と呼び分けます。

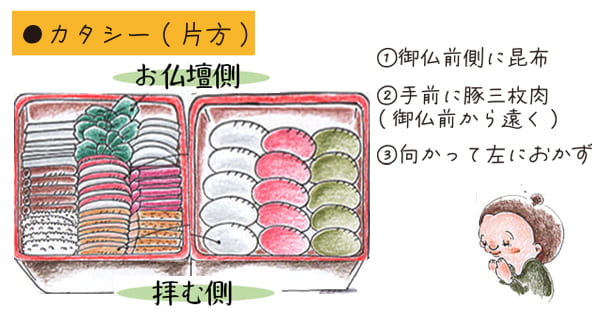

● カタシー(片方)

→ おかず重1段+もち重1段の計2重。

→ 少人数の供養やスペースが限られた仏壇向け。

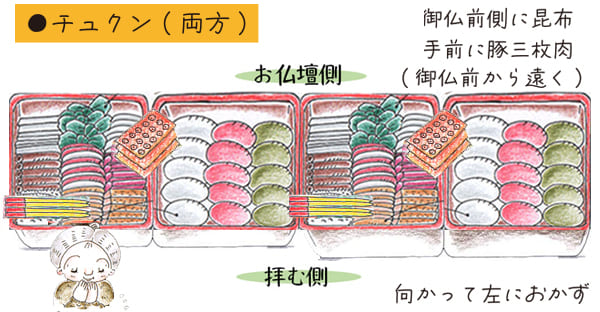

● チュクン(両方)

→ おかず重2段+もち重2段の計4重。

→ 親族が集まる大きな行事やお墓供養向け。

使い分けの目安は「行事の規模」と「供えるスペース」です。

最近では仏壇のコンパクト化や少人数化により、カタシーのみで整える家庭も増えていますが、いずれも「心を込めて整えること」が最も大切とされています。

慶事用と弔事用の違いとは?

沖縄の重箱料理は、慶事(祝い事)でも弔事(法事)でも用いられますが、詰める内容や向き、色合いには明確な違いがあります。

とくに旧盆は「ご先祖様が帰ってくるお祝い行事」として扱われるため、基本的には慶事のスタイルで重箱を整えるのが一般的です。

このセクションでは、各おかずの違いや配置ルール、図解をもとにした実際の見分け方についてわかりやすくご紹介します。

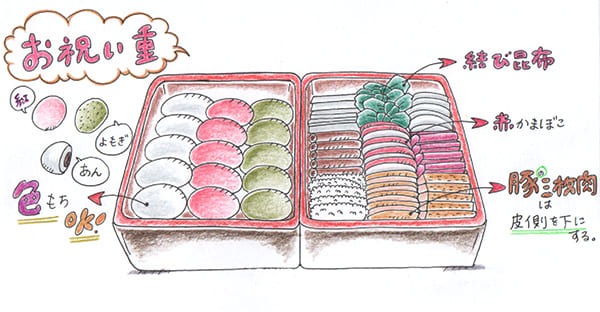

かまぼこ・昆布・豚肉・もち、それぞれの違い

沖縄の重箱料理に欠かせない定番おかず4品には、慶事と弔事での使い分けルールがあります。

食材そのものは共通でも、「色」「形」「向き」「組み合わせ方」が違う点が特徴です。

● かまぼこの色

- 慶事:赤かまぼこ(紅白でめでたさを表現)

- 弔事:白かまぼこ(控えめで落ち着いた印象)

● 昆布の結び方

- 慶事:結び昆布(「喜ぶ」に通じ、丸く結ぶ)

- 弔事:返し昆布(ねじって折り返した控えめな形)

● 豚三枚肉の皮の向き

- 慶事:皮を下にして詰める(表面を整えて見た目よく)

- 弔事:皮を上にして詰める(地味に、慎ましく)

● もちの種類と色

- 慶事:あん入り・よもぎ・色付きもちOK(赤・緑など華やかに)

- 弔事:白もちのみ(色味を抑えて供える)

いずれも「意味のある違い」なので、料理の腕前に関係なく意図を持って選ぶことが大切です。

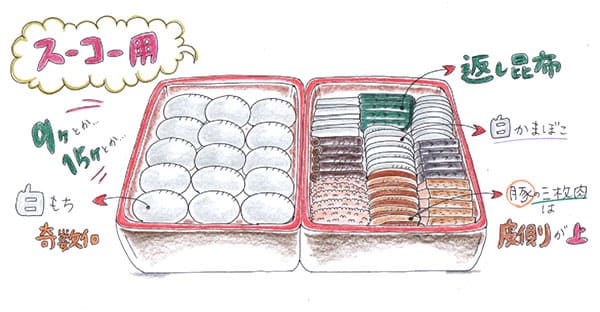

【図解】スーコー用とお祝い重の詰め方の違い

スーコー(焼香/年忌法要)では、供える年次によっても重箱の扱いが変わります。

- 十三年忌までの「ワカスーコー(若焼香)」では、白かまぼこ・白もちを中心とした弔事仕様。

- 二十五年忌以降の「ウフスーコー(大焼香)」では、赤かまぼこ・田芋なども加えた慶事仕様が一般的です。

【図解での違いポイント】

| 項目 | 慶事用(旧盆・ウフスーコーなど) | 弔事用(ワカスーコーなど) |

|---|---|---|

| かまぼこ | 赤(紅白) | 白のみ |

| 昆布 | 結び昆布 | 返し昆布 |

| 豚三枚肉 | 皮を下にして詰める | 皮を上にして詰める |

| もち | あん入り・よもぎ・色付きOK | 白もちのみ(無地) |

イラストを参考にすると、一見似たような重箱でも、見た目・意味・向きにしっかり違いがあることがわかります。

迷った時は、「ご先祖様を迎えるお祝いなのか」「静かに偲ぶ法要なのか」を軸に判断しましょう。

弔事と慶事で違うジューバク(重箱)料理について、より詳しく知りたい方は下記コラムをご参照ください。

[弔事と慶事で違うジューバク(重箱)の詰め方]

配置の意味と「皮の向き」や「色」の使い方

沖縄の重箱料理では、見た目の美しさだけでなく、「誰の視点で並べるか」=ご先祖様の視点が大切とされています。

そのため、豚肉や昆布を詰める位置、皮や色の見え方までが意識されます。

【皮の向き】

・ご先祖様が見る側に「皮」があると、豚の表面(脂身)が見えず、控えめな印象になります(弔事)

・裏返して皮を下にすると、つややかな表面が見え、お祝いの華やかさが出ます(慶事)

【色の見せ方】

・赤系の具材(紅かまぼこ・にんじん・ベニイモなど)は、中心か手前に配置し、華やかさを演出

・弔事では、中央を白で整え、上品さや落ち着きを意識して詰めます

沖縄では「重箱に込める意味が、心の表れ」とも言われます。

料理の豪華さ以上に、相手を想う配慮や丁寧な詰め方が、供養の気持ちを伝えるのです。

定番おかずの詰め方と美しく整えるコツ

沖縄の重箱料理は、ただおかずを詰めるだけではなく、美しく・意味をもって配置することが大切です。

特に旧盆やシーミーなどの行事では、ご先祖様が見て喜ばれるよう、賽の目(さいのめ)のようにきっちり詰めることが、昔からの習わしとされています。

このセクションでは、詰めるおかずの基本ルールや、仕上がりを美しく整えるためのコツをご紹介します。

● 詰める定番おかずと賽の目の基本ルール

沖縄の重箱料理には「定番」とされるおかずがあり、それぞれ配置する位置もある程度決まっています。

特に9品構成(3列×3段)は最も詰めやすく、並び方にも基本パターンがあります。

● よく使われる定番おかず(例)

・赤・白かまぼこ

・昆布の煮しめ

・豚三枚肉の煮付け

・カステラかまぼこ

・ごぼう、大根の煮付け

・厚揚げの煮物

・白身魚の天ぷら

・ねじりこんにゃく

・もずく天ぷらや芋料理(地域や家庭による)

● 基本の配置イメージ(3×3の場合)

・中央上:昆布(ご先祖様に近い)

・中央:かまぼこ

・中央下:豚三枚肉(最も遠く)

・四隅:こんにゃく、天ぷら、厚揚げなど

・左右の空き:ごぼうや大根の煮付け

これらは「仏壇から見て美しく、意味の通った配置にする」ことがポイントです。

[ジューバク(重箱)料理の定番おかずレシピ]

● 長さを揃える/詰める順番/斜めもちのコツ

重箱料理をキレイに見せるには、見た目の揃い感がとても大切です。

そのためには「食材の長さ」「詰める順番」「もちの置き方」にちょっとした工夫を加えましょう。

● おかずの長さを揃えるコツ

・重箱のサイズを測り、3等分の長さで型紙を作る

・ゴボウや大根、魚などは下茹で前に切り揃える

・冷凍の白身魚(7cm前後)を使うと手間が減らせる

● 詰める順番の基本

・四隅 → 中央 → 両側の空き の順に詰めると整えやすい

・豚肉は一番最後に中央下段へ(仏壇から最も遠い)

・形が崩れやすいおかずは最後に詰めると崩れにくい

● もち重の詰め方

・もちを重ねるように詰め、斜めに倒して美しく見せる

・3列×3段=9個や、3列×5段=15個など奇数で整える

・一番上のもちが丸く見えるように意識すると良い

ちょっとした整え方で、見た目の整然さや品格がぐっと上がります。

● 9品が基本?重箱のサイズと道具選び

沖縄でよく使われる重箱の大きさは、おおよそ21cm四方。

このサイズでは「3列×3段」の賽の目が最も詰めやすく、9品を基本とする家庭が多く見られます。

● なぜ奇数品目なのか?

・縁起が良いとされる“陽数”(奇数)に基づく

・3品・5品・7品・9品・11品…の中でも9品が収まりやすく見た目も整いやすい

● 準備に便利な道具

・厚手の紙で作った型紙(7cm×1cm程度)

・おかずを取り分ける細めの菜箸

・キッチンペーパーやシリコンシート(汁気を吸う)

手作りする場合も、仕出しやスーパーのおかずを詰め直す場合も、重箱のサイズと詰め方を意識することで、見た目と意味が両立できます。

重箱の並べ方パターン|供え方で変わる配置の決まり

沖縄で重箱料理を供えるときは、詰めるだけでなく「どう並べるか」も重要なポイントになります。

お仏壇の広さや供養の規模によって、並べ方にはいくつかのパターンがあり、それぞれに意味やルールがあります。

このセクションでは、代表的な4パターンの並べ方と、それに関連する向きの考え方について図解とともにご紹介します。

● カタシー(片方)一列の並べ方

カタシーとは「おかず重1段+もち重1段」の合計2重を供える形式で、少人数の供養や小さなお仏壇に適した並べ方です。

● 基本の並べ方

・向かって左側:おかず重

・向かって右側:もち重

・豚肉は奥(仏壇・お墓側)に配置する

● ポイント

・おかずの中央列には「上:昆布/中:かまぼこ/下:豚肉」の順に並べる

・ご先祖様の視点に合わせて整えるのが基本

家庭で最も採用されやすい形式であり、供えたあとのウサンデー(下げていただく)も行いやすいのが特徴です。

● チュクン(両方)一列の並べ方

チュクンとは「おかず重2段+もち重2段」の合計4重を供える形式で、親族が多く集まる法要や旧盆で多く使われます。

● 基本の並べ方

・左から順に「おかず重 → もち重 → おかず重 → もち重」

・おかずはすべて、豚肉が奥側になるように詰める

・もち重は上段のもちが美しく見えるよう、斜めに倒すと◎

● ポイント

・一列で供える場合は全体のバランスを見て左右対称に整える

・家紋が入った重箱の場合は、家紋を仏壇側に向ける

豪華な見た目と意味のある配置によって、ご先祖様への敬意がより強く伝わります。

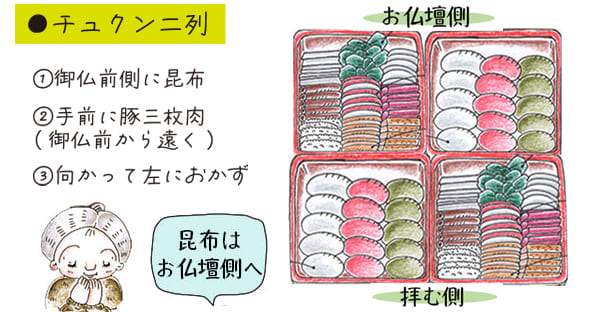

● チュクンを二列で並べる場合

仏壇の幅が狭い場合や、お墓での供養などスペースに制限があるときには、チュクンを前後二列に分けて並べる方法が取られます。

● 奥側(仏壇・お墓側)の並べ方

・向かって左:おかず重

・向かって右:もち重

・豚肉は奥(仏壇側)

● 手前側(家族側)の並べ方

・向かって左:もち重

・向かって右:おかず重

・豚肉は奥(家族側)

● ポイント

・奥と手前で左右と上下が鏡写しになるように並べる

・これは“あの世とこの世の境界”を意識した伝統的な考え方に基づく

「逆向きに並べる」ことには意味があり、ご先祖様と共食する形を象徴しています。

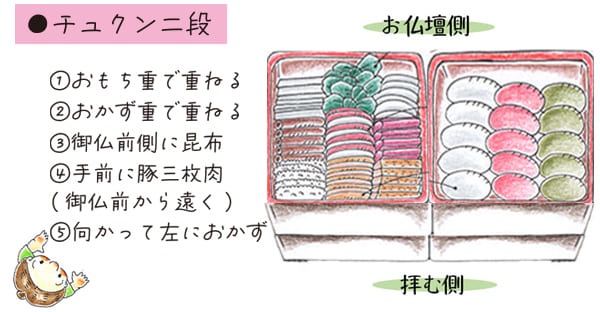

● チュクンを二段で重ねる場合

供えるスペースがどうしても限られている場合には、重箱を上下に重ねて供える方法(2段)が取られることもあります。

● 基本の重ね方

・おかず重はおかず重同士で重ねる

・もち重はもち重同士で重ねる

・左:おかず重、右:もち重(向きはカタシーと同じ)

● ポイント

・家紋付きの重箱は、上段の家紋がご先祖様側に向くように

・重ねても上段の蓋を外して中身が見えるようにすると丁寧な印象に

重ねる場合でも、「ご先祖様が食べやすい配置」を意識することが大切です。

● 左右・上下の向きと「鏡写し」文化の意味

沖縄では、重箱の配置を考える際に「ご先祖様から見て美しく整える」という思想が根付いています。

その背景には、この世(生者)とあの世(祖先)の関係が“鏡写し”であるという、独特の霊魂観があります。

● 逆向き配置の意味

・あの世とこの世は、鏡のように反転してつながっている

・奥側は仏壇に向けて、手前は家族側から見て対称にすることで共食の儀式を象徴する

● 実用的な意図

・スペースに合わせつつ、意味を崩さずに供えられる柔軟さ

・「左右・上下をどう並べてもいい」というわけではなく、意味ある整え方が重視される

このような向きや並べ方にも、祖先とのつながりを大切にする沖縄文化の深さが表れています。

地域によって違う?沖縄の重箱文化のバリエーション

沖縄の重箱文化には、地域ごとに微妙な違いや独自の慣習が見られます。

那覇・中部・北部といった本島内の地域差だけでなく、宮古や八重山の離島では、供え方や料理内容そのものが異なる場合もあります。

ここでは、知っておくと面白い「重箱の地域差」についてご紹介します。

● 那覇・中部・北部の違いと並べ方の傾向

沖縄本島内でも、地域や家庭によって重箱の習慣には違いがあります。

● 那覇エリアの特徴

・仏壇が大きく、チュクン(4重)を一列に整える家庭が多い

・魚天ぷらや紅芋などもよく使われる

・昔ながらの家では家紋入りの重箱を使用することも

● 中部(うるま・沖縄市など)の特徴

・旧家では並べ方や詰め方のルールが厳格な場合もある

・地域の自治会で共通の並べ方が伝承されているケースもあり

● 北部(名護以北)の特徴

・自然豊かな地域では、山の幸や手作り食材が使われやすい

・祖父母世代による手作り文化が色濃く残る

並べ方の基本は共通していますが、「地域ならではの素材」「家の広さ」「慣習」の違いで、雰囲気や仕上がりに個性が出ます。

● 宮古・八重山では供え方が異なる?

沖縄本島と比べて、宮古・八重山などの離島では重箱文化に違いがあります。

● 宮古諸島の特徴

・重箱料理を用意する家もあるが、本島より簡略化されていることが多い

・法要では精進料理に近い内容が中心となる場合もある

・田芋よりも島の特産品(島豆腐など)を供える家も

● 八重山諸島(石垣・与那国など)の特徴

・「ナカンムヌ(中物)」という別形式の供え物文化がある

・大きな重箱は用いず、皿盛りや簡易的な供物が中心

・先祖を敬う気持ちは変わらず、形が違うだけ

離島の文化は、自然環境や物流事情にも影響されており、「無理のない形で供養する」ことが重視されています。

● 家紋入り重箱・漆器の文化と現代の変化

かつては沖縄本島の各地で、漆塗りの重箱に家紋を入れたものが使われていました。

現在でも、家に代々伝わる“家紋入りジューバク”を大切に使う家庭が少なくありません。

● 昔ながらの漆器重箱

・結納や初盆など、特別な儀式で使われる

・家紋の位置や向き(仏壇側に向ける)にも意味がある

・仏具店や骨董店で現在も取り扱いあり

● 現代の変化

・スーパーの使い捨て容器や簡易重箱の利用が増加

・漆器は保存や取り扱いの難しさから減少傾向に

・家紋ではなく、カラフルな柄入りの重箱も登場

形式が変わっても、「ご先祖様を丁寧に迎える気持ち」は変わりません。

それぞれの家や地域に合ったスタイルで継承されているのが、沖縄の重箱文化の魅力です。

重箱料理の準備スケジュールと現代的な工夫

旧盆や法要などで重箱料理を供える際、「何を」「いつ」準備すればいいのか迷う方も多いかもしれません。

昔はすべて手作りが基本でしたが、今ではスーパーや仕出し、冷凍食品なども上手に活用される時代です。

ここでは、供養当日までの準備の流れと、忙しい家庭でもできる工夫をご紹介します。

● 旧盆前の準備チェックリスト(1週間前〜当日)

旧盆などの行事に向けては、早めに計画を立てておくことで、当日の負担を軽減できます。

● 1週間前までに

・重箱(器)の確認と洗浄

・かまぼこ・もち・調味料など保存の利く材料を購入

・必要に応じて、漆器や家紋入り重箱の準備も

● 3日前〜前日

・昆布やごぼうなど煮物系の下ごしらえと仕込み

・もち重の準備(冷凍もちやあん入りもちなど)

・スーパーや仕出しの予約・注文もこの時期に済ませる

● 当日(朝〜午後)

・豚肉の煮付けや天ぷらなど日持ちしないものを調理

・重箱に詰める(賽の目状に、左右バランスも意識)

・ウハチ(お初)を取り分けて供える準備をする

旧盆では夕方に供える家庭が多いため、午前中から少しずつ動き出すと安心です。

● 手作り派・仕出し派のおすすめ組み合わせ例

重箱料理を「すべて手作り」にこだわる必要はありません。

最近では、一部を仕出しや市販品で補いながら、意味あるおかずだけ手作りするスタイルが定着しています。

● 手作りに向いているもの

・豚三枚肉の煮付け(意味がある・香りが強い)

・昆布の煮しめ(数日前に作って保存がきく)

・ゴボウや大根など形を揃えやすい根菜の煮物

● 市販・仕出しで補いやすいもの

・赤・白かまぼこ、カステラかまぼこ

・魚の天ぷらやもずく天などの揚げ物

・もち(市販の冷凍白もちやよもぎもち)

● 組み合わせ例

・5品は手作り、残り4品は市販・仕出し

・おかず重だけ手作りして、もち重は丸ごと購入 など

大切なのは、「誰に、どんな気持ちで供えるか」という“こころ”です。無理せず、できる範囲で丁寧に整えましょう。

● スーパーで揃えるには?冷凍・市販品の活用法

最近では、旧盆やシーミーの時期になると、沖縄県内のスーパーでは専用の総菜コーナーや冷凍おかずの特設販売が行われます。

● スーパーでよく見かける食材例

・白身魚の天ぷら(7cmカット済)

・ねじりこんにゃく(煮るだけでOK)

・赤・白かまぼこ(2色パック)

・冷凍の昆布巻き・ごぼう巻き

● 活用のコツ

・事前に「重箱のサイズ(おかずの長さ)」を測っておく

・お盆直前は混み合うため、数日前に購入&冷蔵保存が安心

・冷凍惣菜は下ごしらえ済なので、温めるだけで簡単

仕出し料理を注文しない場合でも、スーパーと家庭の合わせ技で、手間をかけすぎずに意味ある重箱が整います。

供えたあとの作法|ウハチとウサンデーの意味

沖縄の旧盆や法要では、「供える」ことと同じくらい大切なのが、供えたあとの“いただき方”=作法としてのウサンデーです。

料理をお供えして終わりではなく、そこから先がご先祖様とのつながりの時間。

ここでは、ウハチ(お初)の供え方や、ウサンデーの習慣、そしてお供え物の活用方法についてご紹介します。

● ウハチ(お初)の供え方と意味

「ウハチ」とは、お供えの中でご先祖様が最初に召し上がる“お初のひとくち”を意味します。

沖縄の供養では、このウハチを丁寧に取り分けることが重要な儀式のひとつとされています。

● ウハチの基本的な供え方

・重箱から一品取り出して、上下をひっくり返して重箱の上に置く

・または、小皿に取り分けて別皿で供えるスタイルも可

・「ウハチディービル(お初です)」と声をかけて供える

● ウハチに選ぶ料理

・かまぼこ、昆布、豚三枚肉など代表的なおかずから1〜2品

・色味や香りのあるものを選ぶと丁寧な印象になる

ご先祖様に「まずはどうぞ」と差し出す心が、ウハチの意味です。

● ウサンデーの作法と「下げる時の一言」

「ウサンデー」とは、沖縄の言葉で「供えたものを下げていただくこと」を指します。

これは単なる食事ではなく、ご先祖様と同じものをいただくことで心をつなぐ行為とされます。

● ウサンデーの手順

・ウークイ(お送り)の儀式後に、重箱を下げる

・「ウサンデーサビラ(下げさせていただきますね)」と声をかける

・家族で感謝しながらいただく

● タイミングと注意点

・儀式や手合わせのあと、しばらくしてから下げるのが一般的

・食べ残しは避け、「ありがたくいただく」という姿勢が大切

供え物をいただくことそのものが供養となる――これが、ウサンデーの文化的な核心です。

● 残ったお供えの活用と保存アイデア

たくさん供えた重箱料理が余ることもありますが、沖縄ではできる限り残さずいただくのが良いとされています。

とはいえ食べきれないこともあるため、工夫しながら保存・アレンジしていきましょう。

● 白もちの活用法

・きな粉もちや焼きもちにリメイク

・フライパンで焼いて醤油+のりで磯辺焼きに

・油で揚げて砂糖をまぶし、おやつ風にしても◎

● おかずの保存アイデア

・根菜や豚肉の煮物は冷蔵保存で2〜3日程度

・小分けにして冷凍保存(汁気は軽く切って)

・カステラかまぼこは卵焼きと一緒に炒めてお弁当に

食材を無駄にせず、供えた気持ちを大切に“いただききる”こともまた供養です。

まとめ|重箱に込めた心づかいが、供養の形になる

沖縄の重箱料理は、単なるごちそうではなく、ご先祖様への敬意と、家族をつなぐ心の文化です。

昔ながらの決まりごとには意味があり、詰め方・並べ方・いただき方までを通して、「ありがとう」の気持ちを表すことができます。

今では、仕出しや市販品の活用も一般的になり、完璧に整えるよりも気持ちを込めて整えることのほうが、ずっと大切にされるようになっています。

ご自身の暮らしに合ったやり方で、無理なく、でも丁寧に。

ご先祖様がきっと喜んでくれる、“うちの重箱”の形を、家族で大切にしてみてください。