かつて沖縄の旧盆では、居間に据えられた大きな沖縄仏壇に、先祖代々の位牌を祀ってきました。親族が集い、丁寧に拝みを行うのが当たり前だった時代もあります。

しかし現代では、住環境の変化や家族構成の変化により、来客も少なくなったり、小さい仏壇やモダン仏壇を迎える家庭も増えてました。

そこで本記事では、「小さい仏壇でも、ちゃんと旧盆の供養はできるの?」

そう不安に思う方に向けて、この記事では小さい仏壇で準備する、省スペースでも心のこもった沖縄の旧盆の迎え方をわかりやすくご紹介します。

沖縄独自のお線香や供え物の考え方から、ウコール(香炉)の工夫、小さい仏壇で簡略化しながらも大切にしたい五供(御供)の意味まで、今の暮らしに合った旧盆の整え方を一緒に確認していきましょう。

小さい仏壇でも、旧盆はしっかり迎えられます

「昔のように大きな沖縄仏壇がないから、ちゃんと旧盆ができないかも…」

そんなふうに感じている方は少なくありません。

けれども、沖縄の旧盆で本当に大切なのは、形よりも「想い」と「手を合わせる心」です。

たとえ小さい仏壇になっても、工夫次第で十分に丁寧な供養は可能です。

実際に、近年では以下のような理由で仏壇の形が変わる家庭が増えています。

●分譲マンションやアパートなどで大きな仏壇を置けない

●ムチスク(本家)が高齢化し、分家での位牌継承が進んでいる

●コロナ禍を経て、家族だけで静かに旧盆を迎える流れが定着してきた

こうした時代の変化に合わせて、お供え物やお線香の本数も今の住まいに合う形へと柔軟に整える家が増えています。

この記事では、沖縄の旧盆で受け継がれてきた本来のしきたりを大切にしつつ、小さな仏壇や省スペースでも無理なく整えられる飾り方や拝み方を、分かりやすくご紹介します。

おしゃれな小さい仏壇に買い替えた方へ

近年、かつてのような大きな沖縄仏壇を維持することが難しくなった家庭では、おしゃれなモダン仏壇や小さい仏壇に買い替えるケースが増えています。

●ムチスク(宗家)の大きい仏壇を継ぐ人がいない

●本州など離れた地に移住した分家が、自分たちで位牌分けをした

●住宅の構造やスペースの都合で、壁いっぱいの大きい沖縄仏壇を設置できない

●現代の住まいに合わせた、おしゃれな小さい仏壇に買い替える

このような背景から、「自分たちの暮らしに合った形で供養を続けたい」と考える方が多くなってきました。

小さい仏壇になることで、以下のような違いが生まれます:

| 項目 | 昔ながらの沖縄仏壇 | モダン仏壇・小さい仏壇 |

|---|---|---|

| 飾りスペース | ・棚板も広く、お供え物や重箱料理を並べやすい | ・小さい棚板や経机を活用。 ・お供え物は省略・簡略化したり、置物で代用も可 |

| 香炉(ウコール) | ・ヒラウコー(沖縄線香)対応の大型香炉 | ・日本線香向けの小型香炉が主流。 ・旧盆用に大きな香炉を用意する家庭も |

| 仏具(花立・燭台) | ・一対(左右対称)が基本 | ・一対にこだわらない ・三具足でシンプルに整える家庭が多い |

| 提灯・灯明 | ・大型の盆提灯やロウソク | 【省スペース型が人気!】 ・LED式 ・片方のみの提灯 |

住まいに合わせた、小さい・おしゃれなモダン仏壇を取り入れることで、日々のお世話もしやすくなり、長く続けやすい供養の形として選ばれているのです。

もちろん、従来の形式にこだわることも尊い選択ですが、今の住まい・生活スタイルに無理なく合わせることができるようになった今、「自分たちのスタイルで、丁寧に向き合う供養」という考え方が、多くの沖縄家庭に根づきはじめています。

このあとからは、そうした新しいスタイルに合った準備や供え方について、具体的に解説していきます。

小さい仏壇でも整う旧盆の飾り方

沖縄の旧盆では、先祖を迎える五供(御供)(ごく・ごくう)を整えることが基本とされています。

本来は広々とした沖縄仏壇に、香炉や供え花、飲食、灯明、水などを左右対称に並べるのが習わしでした。

しかし今では、小さい仏壇やモダン仏壇を使う家庭も増えており、すべてを並べきれないこともあるでしょう。

それでもご安心ください。小さい仏壇でも、必要な供養の要素を押さえれば、心のこもった旧盆はきちんと整います。

ここでは、小さい仏壇でも実践できる「五供(御供)」の基本と、スペースに合わせた飾り方のコツをご紹介します。

省スペースでも供えられる「五供(御供)」の基本

「五供(御供)(ごく・ごくう)」とは、沖縄の旧盆で供える5つの基本的なお供え物のことです。これらのお供え物は、ご先祖様の霊を迎え、敬意を表すために小さい仏壇にも工夫して配置されます。特に、限られたスペースでも心を込めて供えることが大切です。

| 要素 | 内容 | 小さい仏壇での工夫例 |

|---|---|---|

| 香り | お線香 | 日本線香を1~2本に。香炉のサイズに注意 |

| 飲食 | 食べ物 | 普段のごはんを一口分。重箱は“カタシー”で |

| 灯明 | 灯り(ロウソク・提灯) | LEDロウソクや片側だけの提灯で対応 |

| 供え花 | 花 | 一束でもOK。三色・五色など奇数の花色が吉 |

| 水 | 清浄な水またはお茶 | 小さな湯のみやコップで代用可能 |

従来のようにすべて左右対称に整えられなくても、必要な5つを“気持ち”で揃えることが大切です。小さい仏壇でも、心を込めて配置すれば、故人を偲ぶ気持ちが伝わります。例えば、花やお供え物は、見た目の美しさよりも、その意味や思いを大切に選ぶことが重要です。

小さい仏壇での飾り方のコツ

仏壇が小さいと、飾れるスペースも限られます。特に旧盆の時期には、祖先を敬う心を大切にしたいものです。そんな時は、次のような工夫で対応してみましょう。小さな仏具や小さい飾りを選ぶことで、限られたスペースを有効に活用することができます。

●経机を仏壇の前に出して、お供え物を置くスペースを拡張する

●飾りは左右対称にこだわらず、“中道”の考え方を意識して片側だけでも整える

●提灯は小型の1灯だけでも可。LED式なら場所も取らず安全

●香炉は普段用と旧盆用を使い分け、必要なときだけ大きなウコールを出す

ポイントは、すべてを完璧に並べることではなく、自分たちの暮らしに合った形で丁寧に整えることです。小さい仏壇でも、心を込めて供養の気持ちを表現することが大切です。また、旧盆の期間は、先祖を偲び、感謝の意を表す良い機会ですので、家族で一緒にお参りの時間を大切にしましょう。

大切なのは、心を込めて手を合わせること

「仏壇が小さいから十分な供養ができないのでは…」と心配する方もいるでしょう。

でも実際には、旧盆の本質は手を合わせて、ご先祖様に感謝する心です。

お供えが少なくても、拝み方がシンプルでも、心を込めて手を合わせることに変わりはありません。

今年の旧盆は、小さい仏壇でも、わが家らしい整え方で、ご先祖様をあたたかくお迎えしてみてはいかがでしょうか。

※盆棚の設えや経机の使い方、香炉(ウコール)の選び方については、後ほど詳しくご紹介します。

[沖縄の旧盆の飾り方]

・【2025年沖縄の旧盆】初日ウンケーは8月28日(月)お供え物や飾り方|準備を解説

沖縄の旧盆|小さい仏壇でのお線香(香り)

◇お盆に供える「香り」は、お線香です

沖縄のお線香と言えばヒラウコー(平御香)ですが、実はヒラウコーはでんぷんで出来ていて日本線香のように香りがしません。

●「ヒラウコー(平御香)」とは、日本線香が6本、縦に付いた板状のお線香です。

そこでもともと、昔ながらの沖縄でも旧盆期間中に供えるお線香は、香り高いお線香「カバシウコー(香り御香)」と呼ばれる日本線香が用いられてきました。

<お盆の簡単な飾り方:日本線香>

●ヒラウコー(平御香)では、

・ウコール(香炉が)割れやすい

・灰が出過ぎて汚くなる

特にモダン仏壇で迎えるお盆の場合、小さなウコール(香炉)が多いです。

小さなウコール(香炉)で、板状のヒラウコーを数枚供えると、熱さに耐えられず、パリンと割れてしまうこともあります。

また灰が出やすいヒラウコー(平御香)は、ウコール(香炉)外へ灰が落ちやすく、掃除も大変になるでしょう。

小さい仏壇では、日本線香がおすすめ

◇もともと沖縄では、大切な御願で香り高いカバシウコー(日本線香)が用いられてきました

昔の沖縄では、単純に日本線香の値段が高く、頻繁に利用できなかったため、代わりに安く手にはいるヒラウコーが多くの拝み事で用いられてきたとされます。

現代、日本線香が手に入りやすい沖縄で、香り高くご先祖様が喜ぶカバシウコー(日本線香)を用いることは、何もおかしなことではありません。

[沖縄における日本線香(カバシウコー)]

・【沖縄でお線香を贈る】カバシウコー(香り線香)を贈る意味とは

沖縄ではお線香の本数が多いけれど…

◇モダン仏壇で迎えるお盆では、お線香の本数も少なくて良いです

沖縄ではこの世を司る三柱の神様を三位一体として数える方法があります。

この考え方を元に、沖縄に伝わるヒラウコーを供える本数を1/3として供える家も増えました。

・ジーチ(地)…地

・ウティン(天)…空

・リュウグ(竜宮)…海

例えば、沖縄の旧盆では家長がお仏壇に供えるヒラウコーの本数は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」、ヒラウコーがタヒラ(2枚)ですよね。

また沖縄の旧盆で客人が供えるお線香は「サンブンウコー(三本御香)」、ヒラウコーが半ヒラ(半分)です。

<お盆の簡単な飾り方:お線香の本数>

●ジュウニフンウコー(十二本御香)…12本÷3本=4本

・家長…日本線香4本

●サンフンウコー(三本御香)…3本÷3本=1本

・家長以外の人々…日本線香1本

…に省略できます。

特に旧盆時期の沖縄は真夏真っ盛りで暑いため、現代では冷房で締めきった状態にもなりやすいでしょう。

家を開放しない現代の家では、ヒラウコーをジュウニフンウコー(十二本御香)供えると、煙が部屋中に立ち込めてしまいます。

[ヒラウコーの本数コーブン]

・沖縄のコーブン(お線香の本数)心を重視する自由な拝み

沖縄の旧盆|小さい仏壇での供え花

◇お盆の簡単な飾り方では、供え花も1束で問題ありません

もともとお仏壇のお供え物は、基本的に左右一対で対照的に供えます。

特に供え花は左右対称に供える教えに忠実ですが、小さい仏壇では充分なスペースがありません。

常日頃から変わらずお仏壇のお世話を行い、左右一対に飾る理由「中道(ちゅうどう)」を理解しているならば、一片でも問題はないのです。

<お盆の簡単な飾り方:「中道」とは>

●お供え物が左右一対の理由「中道」とは、「片方に偏り過ぎない在り方」です。

またお墓参りや参拝で「中央」は神様や仏様の通り道とされています。

もともとは仏教、古く中国から伝わる「中道」の考え方が由来です。

神様や仏様を中心に、左右対称にお供え物を配置するようになりました。

省スペースでの供え花の飾り方

◇お盆の季節らしい、3色や5色の花を選びます

お盆はご先祖様や故人が家に降りて過ごすお祝い事なので、葬儀のような白い花でなくても構いません。

カラフルで良いのですが仏教の教えでは「三金色(さんこんじき)」「五金色(ごこんじき)」などと言い、縁起の良い陽数とされる奇数の色数を好んできました。

ただ故人が生前に好きだった花でなければ、タブーの花は避けると良いでしょう。

<お盆の簡単な飾り方:供え花のタブー>

[タブーの花々]

・トゲのある花…バラなど

・ツタのある花…クレマチスなど

・毒のある花…彼岸花や鈴蘭など

[避けたい花々]

・花粉が多い花

・香りが強い花

ユリも花粉が多く香りが強い花ですよね。

けれどもキリスト教であればユリはシンボルでもあり、白く「純潔」の花言葉からイメージも良く、花粉を取って飾ることも多いです。

バラなども故人が生前に好きだった花ならば、花屋さんでトゲを取ってもらうことで、供えることができます。

[お盆に適した供え花]

・【沖縄の旧盆】供え花にタブーはある?お仏壇やお墓に供える6つのタブー

沖縄の旧盆|小さい仏壇で供える「飲食(おんじき)」

◇飲食(おんじき)は、家族がいただく食事を三度、一緒にお供えしましょう

お盆の簡単な飾り方で五供(御供)のひとつとなる「飲食(おんじき)」は、名前の通り食べ物です。

日々のお食事を丁寧にお供えし、おもてなしを行えば問題はありません。

<お盆の簡単な飾り方:飲食>

[初日ウンケー(お迎え)]

・ウンケージューシー

[第二日目ナカヌヒー(中日)]

・ヒティミティムン(朝ごはん)

・アサバン(昼ごはん)

・マドゥヌムン(おやつ)

・ユウバン(夕ごはん)

[最終日ウークイ(お見送り)]

・ヒティミティムン(朝ごはん)

・アサバン(昼ごはん)

・マドゥヌムン(おやつ)

・ご馳走の取り分け(夜ごはん)

沖縄の旧盆最終日ウークイでは、御馳走として重箱料理のウサンミ(御三味)を出します。

ただ家族のみで過ごすお盆であれば、オードブルなど簡単なご馳走を家族で準備して、最初にお皿に取り分けたものを供えると良いでしょう。

重箱料理はカタシー(片方)で簡略化

◇もしも重箱料理を用意するならば、本来の半分、2重で良いです

重箱料理を最終日ウークイで用意したい家でも、家族の構成に合わせて用意すれば良いでしょう。

<お盆の簡単な飾り方:重箱料理>

[本来の重箱料理]チュクン(両方)

・おもち重…2重

・おかず重…2重

[簡単に供える重箱料理]カタシー(片方)

・おもち重…1重

・おかず重…1重

[その他]

・重箱を小さいものにする

・ピクニック風の重箱弁当にする

1人用の小さな重箱料理をお供え用に準備したり、運動会に用意するような行楽弁当を供えて、自由に楽しむ家族のお盆も増えています。

[重箱料理のウサンミ]

・【沖縄の旧盆2025年】ウークイのお供え重箱料理、5つの決まり事

沖縄の旧盆|安全なロウソク・灯明でコンパクトに

◇モダン仏壇で迎えるお盆では、電池式の灯明、コンパクトな提灯が人気です

沖縄の旧盆では、ウンケー(お迎え)とウークイ(お見送り)で、門前や玄関の左右に置く大きなロウソク、そしてお仏前に供える盆提灯があります。

ただマンションやアパートでは、煙によって棟内の火災探知器が作動してしまう事例も多いです。

その点、現代では安全面まで考慮したLEDのロウソクや、スペースを取らないスマートな盆提灯が出回るようになりました。

<お盆の簡単な飾り方:灯明>

[ウンケーやウークイ]

・ロウソクを電池式のロウソクで代用

[盆提灯]

・コンパクトな盆提灯

・左右どちらか1つのみでも良い

…などの方法があります。

左右対称に飾るではなく「1つの盆提灯のみを配置しても良い」と言うのも、前述した中道への理解からです。

沖縄の旧盆|小さい仏壇では経机を盆棚にする

◇「盆棚(ぼんたな)」は、お盆のお供え物を置く机です

全国的なお盆で用いられる「盆棚(ぼんだな)」は「精霊棚(しょうりょうだな)」とも呼ばれ、お盆のお供え物を置く棚を差します。

庭先に真菰(まこも)で編んだゴザを置き、鬼灯(ほおずき)を掛けた盆棚もありますが、現代のお盆の簡単な飾り方では、小さな経机(きょうづくえ)を、お仏前に置いて準備する家が多いでしょう。

<お盆の簡単な飾り方:経机>

●「経机(きょうづくえ)」とは、経本を置く小さな机です。

小さいモダン仏壇に故人を祀る家では、経机を出して、ちょっとしたお盆のお供え物を置くと供えやすく、便利で良いでしょう。

仏具は小さい仏壇のスペースに合わせて

◇お盆に合わせて仏壇を揃える家であれば、仏具も最小限で構いません

沖縄の仏具はもともと、大きな沖縄仏壇に合わせたものです。

そのためウコール(香炉)やハナイチ(花瓶)も大きく置きにくいでしょう。

そこで全国的な仏具の配置に倣い、左右対称とせずに1組のみを供えます。

全国的な仏具には「三具足」「五具足」の配置が基本です。

<お盆の簡単な飾り方:仏具>

[三具足(さんぐそく)]

・ウコール(香炉)…1器

・燭台(しょくだい)…1器

・ハナイチ(花立て)…1器

[五具足(ごぐそく)]

・ウコール(香炉)…1器

・燭台(しょくだい)…2器(左右一対)

・ハナイチ(花立て)…2器(左右一対)

ですから、三具足しか入らない場合は供え花も1組で良いですし、五具足が配置できる仏壇であれば、供え花も一対の2組を用意すると良いです。

沖縄の旧盆|行事でのみ活用する大きなウコール(香炉)

◇お盆中にお客様が多く訪れる家では、旧盆用のウコール(香炉)を用意しても助かります

モダン仏壇や小さい仏壇の仏具セットは香炉が小さく、日本線香に合わせた香炉なので厚みもありません。

<お盆の簡単な飾り方:旧盆用のウコール>

・お盆期間中、お仏前に置く

・ウンケーとウークイのみ使用

ヒラウコーで多くのお線香を供えたり、日本線香でも多くの人々が次々に供えるようであれば、お盆の時にだけ出す、大きな沖縄のウコール(香炉)を用意すると便利です。

沖縄の旧盆期間中のみ、小さい仏壇の前に出す

◇客人が多い家で、旧盆用のウコールは安心です

沖縄の旧盆では、先祖代々位牌トートーメーを祀るムチスク(宗家)では、ナカヌヒー(中の日)に分家の人々が訪問しますよね。

現代ではムチスクでも、お仏壇を交換して軽やかになる家が増えました。

<お盆期間中、お仏前に置く>

●やちむんなど、割れにくい大きなウコールを準備

・トートーメーを祀る家

・お盆期間に客人が多い

・初盆法要を営む

沖縄線香ではなく日本線香を供えて、本数も少なくすることで、香炉への負担も随分変わりますが、全ての客人がそのように供える訳ではありません。

不安があれば、予め大きなウコールを用意して、割れない対策を取ると安心です。

ウンケーとウークイのみ使用しても良い

◇ウンケー・ウークイで、ウコールを屋外まで持参します

「ウンケー(御迎え)」とはご先祖様のお迎え、「ウークイ(御送り)」とはご先祖様のお見送りです。

昔ながらの沖縄の旧盆では、門前まで家族で出て、地べたにヒラウコーをタヒラ(2枚)置いて、ご先祖様を見送ったものでした。

<ウンケーとウークイのみ使用>

●お線香の本数により、小さな香炉でも良い

・集合住宅

・住宅など密集地

・火事の心配がある

現代の住まいは分譲マンションやアパートなど、玄関前に充分なスペースがなく、ベランダでウンケーやウークイを済ませる家も少なくありません。

あまりスペースがない場所で火を付ける拝みは、火事も心配です。

屋外まで持参して香炉にお線香を立て、ウンケーやウークイを行う家が増えています。

[ウンケーの迎え火]

・【2025年沖縄の旧盆】ウンケーの「迎え火」はどう焚く?拝み方は?ご先祖様の迎え方

沖縄の旧盆|小さい仏壇のお供えは、ロウソクや置き物で代用

◇飲食(おんじき)や供え花などを、置物にすると便利です

四十九日法要などのスーコー(焼香)とは違い、お盆は毎年訪れる年中行事ですので、果物や供え花などのお供え物の置物を揃えてしまうのも良いでしょう。

果物や生花のように毎年準備をしたり、お世話の必要もありません。

<お盆の簡単な飾り方:置物を利用>

●果物の盛り合わせ

・ちりめん細工

・ガラス細工

・ロウソク

●供え花

・フェイクフラワー

・ブリザーブドフラワー

実は沖縄でも全国のお盆の風習と同じように、ご先祖様があの世とこの世の行き来に乗る「精霊馬(しょうろううま)」や「精霊牛(しょうろううし)」を飾る習慣がありました。

全国のようなキュウリやナスにお箸を差す精霊馬や精霊牛ではなく、藁で編んで作った「ソーローンマ」ですが、このような風習も、市販のものを利用することで、簡単に復活できます。

全国的な「お盆セット」は沖縄の旧盆でも使える?

◇全国的には簡単にお盆の準備ができる「お盆セット」が人気です

全国のお盆で簡単な飾り方には欠かせない商品が「お盆セット」ですよね。

コンパクトにまとまる、お盆に必要なものが全て揃っています。

ただ沖縄の旧盆は全国的なお盆とは風習が違うため、「無駄になるのでは?」と利用しない家庭も少なくありません。

ただ「お盆セット」とひと口に言っても、さまざまなセットがあるでしょう。

<沖縄の旧盆を小さい仏壇で迎えるための「お盆セット」>

[お盆セットの内容一例]

●初盆セット…約15,000円

・棚置き用:白提灯ミニサイズ

・ちりめんお供物セット

・ちりめん精霊馬牛セット

●お盆お迎え野菜セット…約7,300円

・ちりめんお供え野菜セット

・精霊箸(お箸)

・精霊牛馬

・真菰(まこも)ゴザ…ランチョンマットサイズ

・蓮の葉

・真菰縄…沖縄では使わない

・オガラ…沖縄では使わない

・清め塩

…などがあります。

真菰縄は精霊棚に掛ける縄で、オガラは他県で迎え火に使用する火種ですが、沖縄の迎え火はロウソクなので必要ありませんね。

それでも沖縄で利用するお供えセットも見受けるため、チェックしてみても良いでしょう。

小さい仏壇で過ごす沖縄の旧盆、3日間の過ごし方

◇家族のみで迎える旧盆では、故人と一緒に過ごす時間を楽しみます

トートーメーを祀る家では昔ながらの沖縄の旧盆に倣い、お供え物や飾り物、拝み方や儀礼まで丁寧に進める家が多いですが、家族のみで迎える旧盆は、何よりも故人との時間を楽しみます。

●生前の故人を思い出しながら、故人(お仏壇)を囲んで3日間を過ごしましょう。

下記より、小さい仏壇で迎える旧盆の、簡単な3日間のお供え物をご紹介します。

日々のお供え物である、お茶やお水の交換などは省いていますので、ご了承ください。

初日ウンケー(御迎え)|簡単シンプルなお供え物

◇五供(御供)を供えたら、夕方のウンケージューシーを供えます

「ウンケージューシー」とは、ショウガの葉を刻んで混ぜたジューシーです。

ショウガの葉の強い香りが、魑魅魍魎「チガリムン」を祓います。

…とは言え、ショウガの臭いが嫌いな子どもも多く、今はウンケーの日に供えるジューシーを「ウンケージューシー」と捉えても良いでしょう。

以上があれば良いでしょう。

果物やお菓子の盛り合わせはスペースに合わせて良いですし、前述したような置物でも構いません。

コンパクトな盆提灯も増えていますので、スペースに合わせて選んでください。

[ウンケージューシーレシピ]

・沖縄の旧盆料理レシピとは?初日「ウンケージューシー」や、中日「スーミン汁」レシピ!

ナカヌヒー(中日)|簡単シンプルなお供え物

◇家族で過ごすナカヌヒー(中の日)は、家族のご飯を一緒に供えます

家族で旧盆を迎える家の多くが、父親や母親など、生前の故人を良く知っているでしょう。生前の故人の嗜好を思い出しながら、自由に供えます。

<小さい仏壇で迎える沖縄の旧盆|ナカヌヒー(中の日)>

[朝]お仏壇のお世話

・ウチャトゥ(お茶)

・水

・朝ごはん

[昼]昼ごはん

[おやつ]お菓子、あまがしなど

[夜]夜ごはん

お昼がスパゲッティであればスパゲッティをもう一皿作ってお供えすれば良いですし、おやつもお菓子など、家族が食べる間食を一緒に食べて楽しむ感覚で良いです。

ただ、あの世には時間の概念がありません。

朝起きたら一番にウチャトゥ(お茶)をお供えして、本日がナカヌヒー(中の日)であることをお伝えします。

[従来のナカヌヒー(中の日)]

・【沖縄の旧盆】2025年の旧盆ナカヌヒーは9月5日(金)お供え物と拝み方を解説

最終日ウークイ(御送り)|簡単シンプルなお供え物

◇ご馳走は、お皿に取り分けたものでも良いです

本来、沖縄の旧盆では重箱料理のウサンミ(御三味)を準備しますが、家族で迎える旧盆であれば、家族の御馳走を取り分けてお皿に盛って良いでしょう。

ただ、お仏壇へ供える御馳走は最初に取り分けた「ウハチ(お初)」を供えます。

<小さい仏壇で迎える沖縄の旧盆|ナカヌヒー(中の日)>

[朝]お仏壇のお世話

・ウチャトゥ(お茶)

・水

・朝ごはん

[昼]昼ごはん

[おやつ]お菓子、あまがしなど

[夜]

●御馳走はウハチ(お初)を供える

・オードブル

・行楽弁当

重箱料理を注文しても良いですが、夫婦2人など少人数で迎える旧盆では、量が多いかもしれません。

重箱料理のおかずから、豚の三枚肉の煮付けなど、いくつかの料理のみを作っても楽しめますね。

[重箱料理のおかずレシピ]

・【沖縄の旧盆2025年】ウークイの重箱料理家で簡単に作っちゃうレシピ

小さい仏壇の広がりとともに、沖縄の旧盆も変化している

現代のライフスタイルの変化に伴い、小さい仏壇が人気を集めています。特に、住宅事情や生活空間の変化が背景にあります。これにより、沖縄の旧盆の過ごし方にも新たな潮流が見えてきました。

小さい仏壇は手軽に設置できるため、空間を有効活用しつつ、伝統を大切にすることが可能です。また、デザイン性の高い仏壇も増えており、インテリアとしても調和が取れる点が支持されています。

沖縄の旧盆|挨拶まわりを辞退するケース

◇ムチスク(本家)が高齢になり、挨拶まわりを辞退するナカヌヒー(中の日)も見受けるようになりました

高齢夫婦のみで暮らすムチスク(宗家)では、先祖代々位牌トートーメーを祀っているものの、体力的に充分な旧盆の準備ができずに、ナカヌヒー(中の日)の訪問を辞退する家も増えています。

沖縄仏壇自体を交換して小さいモダン仏壇などにして、お世話を楽にする家も出るなか、コロナ禍を経て、家族のみで過ごす流れが起きました。

<小さい仏壇で迎える沖縄の旧盆|挨拶まわりをしない場合>

[毎年訪問していた分家側]

・旧盆に合わせてお中元を贈る

[迎えていたムチスク側]

・代理でお線香を供える

[初盆の場合]

・個々に故人を偲び供養する

・簡易的なお仏壇を仕立てる

特にコロナ禍では、何年も旧盆に参加できないなかで初盆を迎えるケースもあり、本州に住む子ども達が、「位牌分け」をする選択もありました。

「位牌分け」とは、ひとつの位牌を複数に分けて、それぞれの家庭で祀り供養する方法です。

●位牌分けをして、それぞれの家庭で旧盆を迎える

本来は本州の一部地域に残る風習でしたが、コロナ禍も影響し、現代では多くの地域で位牌分けの選択が増えています。

沖縄のタナバタ(七夕)に位牌分けをするケース

◇沖縄で位牌分けをして、それぞれに仏壇を仕立てるには6日前の旧七夕がおすすめです

旧暦7月7日は旧タナバタ、ムチスクはご先祖様のお墓参りをして、旧盆が近いことをご報告し、ご案内します。

2025年は8月29日(金)が旧タナバタにあたりますが、この日は「ヒーナシ(日無し)」と言って、自由にお仏壇やお墓事ができる日です。

<小さい仏壇で迎える沖縄の旧盆|旧タナバタ>

●旧暦7日7日「旧タナバタ」…2025年8月29日(金)

・お墓参りをして、ご先祖様へ旧盆のご案内

・お墓事、お仏壇事が行いやすい

ただ2025年度に限っては旧暦と新暦のズレを修正するため、旧暦の月が2度重なる「ユンヂチ(閏月)」、旧暦1年がまるまる神様の目のない「ヒーナシ(日無し)」となります。

[ヒーナシタナバタ]

・沖縄のヒーナシタナバタ(日無し七夕)ってなに?お墓事や仏壇事を行う日とは?

まとめ|基本の五供(御供)で心を込めた供養をすれば大丈夫

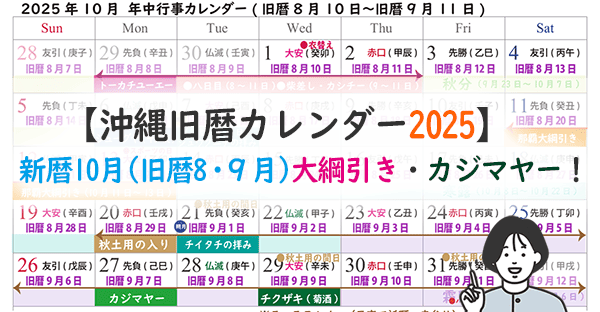

旧暦行事で行う沖縄の旧盆は2025年9月4日(木)~6日(土)、4日間日程の旧盆であれば9月7日(金)になるでしょう。

沖縄では住宅環境やトートーメーの継承問題から、昔のような大きな沖縄仏壇から、引っ越しやお仏壇の交換を経て、現代の住まいにも合うモダン仏壇や小さい仏壇が増えました。

沖縄でも都心部や若い世代を中心に、昔のような親族や門中で執り行う大規模な旧盆行事ではなく、簡単な飾り方で家族のみ、静かに行う家が増えています。

大切なことは日ごろの供養ですので、旧盆に向けて畏まらず、簡単な飾り方でも故人を偲ぶ気持ちで進めてみてはいかがでしょうか。