・沖縄の「屋敷の御願」とは?

・沖縄の屋敷の御願で「フールヌカミ」とは?

・フールヌカミへ(トイレの神)への拝み方は?

沖縄ではお彼岸になると、「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」を行います。

屋敷の御願では、家や家族を守る屋敷の神(ヤシチヌカミ)へ感謝を捧げて巡拝しますが、そのひと柱の神様が「フールヌカミ(トイレの神)」です。

本記事を読むことで沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願で、5番目に巡拝する「フールヌカミ(トイレの神)」とはどのような神様か?お供え物や拝み方が分かります。

沖縄の「屋敷の御願」とフールヌカミ

◇沖縄ではお彼岸と旧暦12月24日に屋敷の御願を行います

沖縄で行う「屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)」は、屋敷の神(ヤシチヌカミ)6柱10か所に拝む巡拝行事です。

特に5番目に巡拝する「フールヌカミ(トイレの神)」は最もパワーが強いとされます。

もともと「フールヌカミ」は「豚便所の神」と言う意味です。

少し汚いお話ですが、その昔の沖縄では人々のトイレの下に豚舎があったため、沖縄ではトイレを「豚便所」の意味がある「フール」「フールー」と呼んできました。

| <沖縄の屋敷の御願「フールヌカミ」とは> | |

| [名前] | ・フールヌカミ(豚便所の神) |

| [特徴] | ・パワーが強い神様 ・強力に祓う ・善し悪しを選り分ける |

| [拝むタイミング] | ・屋敷の御願 ・ヒヌカンがない家 ・口難外し |

| [フールヌカミの力] | ・魔物祓い ・マブイグミ(魂拾い) |

屋敷の神(ヤシチヌカミ)のなかで最もパワーがあるとされるフールヌカミ(トイレの神)は、ヒヌカンがない家で「ヒヌカンの代わりに拝む神様」とする家もあるほどです。

また分譲マンションなどでは、大黒柱だるトゥパシラヌカミ(戸柱の神)へのみ、拝めば良いとされますが、なかにはフールヌカミ(トイレの神)へのみ、拝む家もあります。

・沖縄のお彼岸で家に拝む「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」|マンションでの拝み方は?

沖縄屋敷の御願でフールヌカミは5番目

◇フールヌカミ(トイレの神)は、沖縄の屋敷の御願において5番目に巡拝する神様です

沖縄でお彼岸に行う屋敷の御願は、ヒヌカンから始まり敷地内の神々を巡拝します。

家によって拝む神様、拝まない神様もありますが、基本的には6柱10か所を巡ることになるでしょう。

そのなかでフールヌカミ(トイレの神)は5番目、拝み処で言えば9か所目に拝む神様です。

| <沖縄の屋敷の御願:拝み処と順番> | |

| [神様] | [拝み処] |

| (1)ヒヌカン(火の神) | ・台所 |

| (2)カミ(祖霊神) | ・仏壇 |

| (3)ユンシヌカミ(四隅の神) | ・敷地の四隅 |

| ・ニヌファヌカミ(北の神) ・ウヌファヌカミ(東の神) ・ンマムファヌカミ(南の神) ・トゥヌファヌカミ(西の神) | ・敷地の北端 ・敷地の東端 ・敷地の南端 ・敷地の西端 |

| (4)ウジョーヌカミ(門の神) | ・家の門 |

| (5)フールヌカミ(トイレの神) | ・トイレ |

| (6)ナカジンヌカミ(中陣の神) | ・玄関と門の中央 |

また、最後にミジヌグーン(水の神)へ拝みを捧げる家では、水道の蛇口に向かって拝みます。

ミジヌグーン(水の神)はもともと井戸の神様です。

そのため集落にウフガー(産川)と呼ばれる井戸があり、拝み処となっている場合は、別の日にそちらへ拝みに行くことも多いでしょう。

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

沖縄の屋敷の御願:フールヌカミは2柱?

◇フールヌカミ(トイレの神)は左右に2柱います

もともとは「豚便所」と呼ばれていたトイレ(フールー)は、大きかったために現代沖縄の屋敷の御願においても、右と左に2柱の神様がいます。

| <沖縄の屋敷の御願:2柱のフールヌカミ> | |

| [神様] | [拝み処] |

| ・フールヒジャイ(トイレの左) | ・トイレの左側 |

| ・フールニジリ(トイレの右) | ・トイレの右側 |

ただ拝み方はトイレの中央に向かい一度拝めば良いだけです。

ユンシヌカミ(四隅の神)のように、東西南北それぞれ拝む必要はありませんが、左右の神様に向かいそれぞれに拝んでも構いません。

似たような拝み方は、ジョウヌカミ(門の神)がありますね。

ただし家や地域によって拝む回数が変わりますが、詳しくは後ほどお伝えします。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(4)ジョウヌカミ(門の神)|供え物や拝み言葉

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(3)ユンシヌカミ(四隅の神)拝み処とお供え物

フールヌカミへ拝む回数

◇フールヌカミ(トイレの神)へ拝む回数は、家や地域によりさまざまです

沖縄の屋敷の御願でフールヌカミ(トイレの神)に拝む際、一般的にはトイレの中央に向かい1回拝みます。

ただ家や地域によって3回拝む家もあれば、2回、1回の家があるなど、慣習がさまざまでしょう。

| <フールヌカミ(トイレの神)へ拝む回数> | |

| [拝む回数] | |

| [1回拝む] | ・トイレの正面 |

| [2回拝む] | (1)ヒジャイ(左)の神様 (トイレに向かって左側) (2)ニジリ(右)の神様 (トイレに向かって右側) |

| [3回拝む] | (1)トイレの正面 (2)ヒジャイ(左)の神様 (トイレに向かって左側) (3)ニジリ(右)の神様 (トイレに向かって右側) |

3回行う場合に、それぞれお線香をジュウニフンウコー(十二本御香)を供えて、シルカビ(白紙)も焚くため手間も掛かり、トイレの中央に1度のみ拝む家が増えました。

沖縄の屋敷の御願:フールヌカミの力

◇フールヌカミ(トイレの神)は、物凄いパワーで悪しきものを祓い、良きものを見つけます

沖縄の屋敷の御願では、フールヌカミ(トイレの神)はとても強いパワーがあるとされ、特に「穢れたもの」を祓う力が絶大です。

魔を祓い、雑多なものからマブイ(魂)を拾い上げることもできます。

先ほどまとめましたが、ここで改めてフールヌカミ(トイレの神)の力をおさらいしましょう。

(1)魔物祓い

(2)マブイグミ(魂拾い)

(3)クチナン(口難)外し

ヤナカジ(悪霊)・シタナカジ(穢れた霊)、悪疫など、祓うべき穢れたものは多くありますが、口から出るクチナン(口難)・クチグトゥ(口事)なども、祓うべき悪しきものと判断されます。

(1)魔物祓いの力

◇フールー(豚便所)の豚の生命力で、家から魔物を祓いました

沖縄の昔のトイレは「フールー(豚便所)」、豚を飼っていましたよね。

そこで昔の沖縄では夜道に幽霊に襲われたら、フール(トイレ)の豚を叩き起こすことで、幽霊を祓ってきました。

この風習が現代にも残り、「トイレには魔物を祓う力がある」とされています。

(2)マブイグミ(魂拾い)の力

◇どこで落ちたのか分からないマブイ(魂)は、トイレで広いました

また沖縄ではイチミ(生きる身)には七つの魂が宿るとされます。

この「7つの魂」抜け落ちることで心が次第亡くなり、死に至るとされてきました。

| <マブイグミ(魂拾い)> | |

| [マブイ(魂)が落ちる] | ●びっくりした時 ・交通事故 ・突発的なケンカ …など |

| [マブイ(魂)を拾う] | ●落ちた場所が分かる ・落ちた現場に行く ・マブイ(魂)を拾う動作 ●落ちた場所が分からない ・トイレでマブイ(魂)を拾う ・マブイ(魂)を拾う動作 |

例えば交通事故など、びっくりした時にマブイ(魂)は落ちます。

ハッキリとびっくりした場所や時が分かるならば、その場所へマブイ(魂)を拾う「マブイグミ(魂拾い)」に行くのが一般的です。

・ぼーっとしている

・「気」が抜けている

そんな時はトイレでマブイグミ(魂拾い)を行い、フールヌカミ(トイレの神)の力をお借りしてマブイ(魂)を取り戻してきました。

これは現代でも、広く伝わる言い伝えです。

(3)クチナン(口難)外しの力

◇フールヌカミ(トイレの神)には、人々の悪口を封じる力があります

フールヌカミ(トイレの神)は悪しきものを祓う絶大な力が特徴です。

そのなかには、口から出る災い「クチグトゥ(口事)」や、人々の悪口「クチナン(口難)」も含まれます。

フールヌカミ(トイレの神)は雑多な心や事象から、善きものと悪しきものを選り分ける力にも優れているためです。

| <口から出る災いとは> | |

| [災い] | [意味] |

| ●クチナン(口難) | ・人々の悪しき噂 ・人々の悪口 ・人々の非難 |

| ●クチグトゥ(口事) | ・口を発端とした災い ・嘘 ・適当な返答 |

イメージとしては周囲の人々の口から出る厄災が「クチナン(口難)」で、自分の口から出ることもあり得る厄災が「クチグトゥ(口事)」です。

| <クチナン外しとは> | |

| [時間] | ・夕方のトイレ ・トイレの掃除をする ・人に見られてはいけない |

| [お供え物] | ・お塩 ・お米 ・ウサク(お酒) ・ボウルなどの器 ※お盆に揃える |

| [拝み方] | ・トイレの蓋を開ける ・クチナン(口難)を伝える ・トイレから流してもらうよう祈願 ・お供え物をひとつまみずつ、便器に入れる ・トイレを流す ・ウサク(お酒)を少しつむじに浸ける ・お塩を少しつむじに浸ける ・器に残りのお供え物を入れる ・玄関に器を持って行く ・玄関のドアを開ける ・器のお供え物を外に撒く ・玄関のドアを閉める |

器のお供え物を外に撒く時、そしてお供え物を撒いて玄関のドアを閉める時には、それぞれ下記のように唱えながら行ってください。

[器のお供え物を撒く時]

「クチナンは受けないので、出した人へ返します。」

[玄関のドアを閉める時]

「この扉からは、良き者・良き心のみを通す。」

このクチナン外しをすることで、悪口や妬み、陰口をいった相手には3倍になって返るとされてきました。

全国的にもお線香の火を消す時は、口から出る息は穢れたものとし、吹き消すことは忌まれますね。

沖縄の屋敷の御願:フールヌカミのお供え物

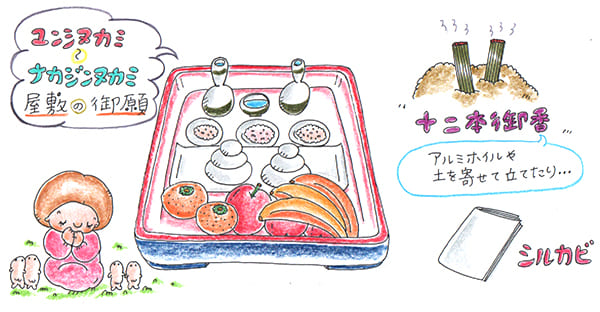

◇沖縄の屋敷の御願では、ユンシヌカミ(四隅の神)から始まるお供え物を供えます

沖縄で行う屋敷の御願では、ユンシヌカミ(四隅の神)から続く屋敷の神々様への巡拝です。

お供え物も携帯しやすいビンシー(瓶子)などに整え、そのまま次の拝み処へ移動して良いでしょう。

| <フールヌカミ(トイレの神)へのお供え物> | |

| [お供え物] | [供え方] |

| ●ウサク(お酒) | ・徳利(とっくり)を左右に2個 ・お猪口(おちょこ)を中央に1杯 |

| ●カラミハナ(乾き米) ・ハナグミ(花米) | [カラミハナとは] ・お米をそのまま [供え方] ・小皿に左右に2皿 |

| ●アライミハナ(洗い米) ・アライグミ(洗い米) | [アライミハナとは] ・お米を7回すすぐ [供え方] ・カラミハナの中央に小皿で1皿 |

| ●ウチャヌク(お茶の子) | [ウチャヌクとは] ・白もちを3段に重ねる (白もちはもち粉で作る) [供え方] ・白紙を下に敷く ・白紙の上に2組供える |

| ●果物の盛り合わせ | [盛り合わせの一例] ・みかん(子宝) ・リンゴ(女性性) ・バナナ(男性性) |

| ●シルカビ(白紙) | [シルカビとは] ・習字の半紙を4つに千切る ・さらに2つ折りをする [供え方] ・脇に1組添える |

これはその昔、トイレ(フールー)は屋外にあったためです。

だた現代でも、そのままのお供え物で巡拝をして良いでしょう。

前述した「クチナン外し」の御願はビンシー(瓶子)に供えてはいけないのですが、沖縄の屋敷の御願では、フールヌカミ(トイレの神)もビンシー(瓶子)に整えて問題はありません。

ビンシー(瓶子)とは?

◇「ビンシー(瓶子)」とは、屋外でのお供え物を整える木箱です

沖縄では御嶽(うたき)など、屋外での御願において携帯しやすいビンシー(瓶子)にお供え物を整えて行くことが多いでしょう。

なかにはビンシー(瓶子)を御願に欠かせないものとし、「ウティン(御天)への実印」と言う人もいますが、必ずしも必要ではありません。

けれども定期的に沖縄で屋敷の御願や屋外の御願を行うならば、そのまま蓋を開けて供えることができるため、便利ではあります。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

フールヌカミへのお線香

◇フールヌカミ(トイレの神)へのお線香は12本です

沖縄の屋敷の御願で、フールヌカミ(トイレの神)にはジュウニフンウコー(十二本御香)を供えます。

屋外で行う沖縄の屋敷の御願では、お線香を供える方法はさまざまです。

・小さな砂山を作る

・小石に乗せる

・ウコール(香炉)を持って行く

小さな砂山や小石は、沖縄では海岸で用意すると良いとされました。

現代は小さなウコール(香炉)も多数販売され、屋外用のウコール(香炉)を持ち歩き、巡拝する人が増えています。

| <フールヌカミ(トイレの神)へ供えるお線香> ●ジュウニフンウコー(12本御香) | |

| ・日本線香 | …12本、もしくは4本 |

| ・ヒラウコー(平御香) | …タヒラ(2枚) |

「ヒラウコー(平御香)」とは沖縄線香です。

日本線香6本分が縦にくっついていますよね、2枚で12本分となります。

シルカビ(白紙)とお線香は、それぞれの神様で火を灯しますので、その分だけ最初に準備をすると便利でしょう。

ビンシー(瓶子)があれば、下の引き出しにまとめて収納できます。

沖縄の屋敷の御願:フールヌカミの拝み方

◇お線香を供えて拝んだ後、シルカビ(白紙)を焚きます

沖縄の屋敷の御願でフールヌカミ(トイレの神)への拝み方は、その他の屋敷の神々(ヤシチヌカミ)と同じです。

| <フールヌカミ(トイレの神)への拝み方> | |

| (1)お線香を供える | ・ジュウニフンウコー (十二本御香) |

| (2)お供え物を供える | ・ウサク(お酒) ・カラミハナ(花米) ・アライミハナ(洗い米) ・ウチャヌク ・果物の盛り合わせ ・シルカビ(白紙) |

| (3)拝みの言葉を唱える | ・家長が唱える |

| (4)家族でウートゥートゥー | ・家族が家長の後ろで合掌 |

| (5)シルカビ(白紙)を焚く | ・カビバーチ(火鉢)のなかで焚く ・燃え尽きるまで待つ |

| (6)ミハナ(御花)をカビバーチ(火鉢)に掛ける | ・カラミハナ(乾き米)ひとつまみ ・アライミハナ(洗い米)ひとつまみ |

| (7)ウサク(お酒)をカビバーチ(火鉢)に掛ける | ・ウサク(お酒)を3滴掛ける |

お線香をジュウニフンウコー(十二本御香)あげて、家長を中心にして拝み、家族は後ろで手を合わせ拝みます。

フールヌカミへの拝み言葉

◇基本的にはジューヌカミ(門の神)など、他の屋敷の神(ヤシチヌカミ)と同じ拝み言葉で問題ありません

沖縄の屋敷の御願では10か所を巡拝しますが、基本的にほとんど同じ拝み言葉ではあります。

最初にフールヌカミ(トイレの神)へ向かって拝んでいることを伝え、またヒジャイ(左)・ニジリ(右)と複数回拝む時には、それぞれに拝みの言葉を捧げます。

「ウートゥートゥー、フールヌヒジャイ、ニジリ、ウカミガナシー、

(あな尊き、トイレの左の、右の、神様よ、)

チューヌユカンヒ、クマカラ ヤシチヌウグァン ウサギトゥーリビングトゥ、

(今日の善き日、これから屋敷の御願を行いますので、)

ウキトゥイジュラスァー ウタビミスーリー。

(受け取ってくださいますように。)

クマヌ○○ヌ チネーサンムトゥ、チャーウマムイジュラスァ、ウタビミスーチィ、マクゥトゥクニ ウシリガフー ディビル。

(この○○の家をいつもお守りくださり、誠にありがとうございます。)

フールヌカラヤー、ヤナカジ、シタナカジ、ワッサビナサヤ ウシヌキティクィミスーリー、ユタサワッサ チリワキサシワキカキティ、ウタビミスーリー。

(トイレから悪霊、悪疫、悪しき者を追い払い、善き事悪しき事を分けてください。)

チュラサ カバサアラチ ウタビミスーリー、ウートゥートゥー。

(常に清浄でありますように、あな尊い。)」

拝む前にお線香12本とシルカビ(白紙)を、お供え物の盆や、拝むために用意した砂山や石などのイビ(拝み処)へ用意し、拝み終えたらシルカビ(白紙)を焚きます。

シルカビ(白紙)を焚く

◇シルカビ(白紙)はカビバーチ(火鉢)のなかで焚きます

フールヌカミ(トイレの神)への拝みが終わったら、トイレの前でシルカビ(白紙)を焚きますが、火の用心の観点から見ても、必ず金属やアルミボウルなどのカビバーチ(火鉢)のなかで焚いてください。

| <沖縄の屋敷の御願:シルカビを焚く> | |

| [シルカビ(白紙)とは] | ・ジュウニフンウコー (十二本御香) |

| [シルカビ(白紙)の作り方] | (1)習字の半紙を3枚重ねる (2)(1)の半紙を4つに千切る ・爪などで強く折目を作る ・丁寧に手で千切る (3)(2)の半紙を半分に折る ・四つ切りの半紙を半分に折る |

| [カビバーチ(火鉢)とは] | ・シルカビ(白紙)やウチカビ(打ち紙)を焚く器 ・アルミや金属ボウル ・底に網が入っている ・網がない場合は水を張る |

| [カビバーチ(火鉢)の整え方] | ・底にススキや芭蕉で組んだ網を入れる (金網などでも良い) ・水を汲む ・ネギの輪切りなどを散らす(魔除け) |

「シルカビ(白紙)」は神様への税金であるのに対して、「ウチカビ(打ち紙)」とは故人やご先祖様があの世で使えるお小遣いです。

拝みを終えたらカビバーチ(火鉢)のなかでシルカビ(白紙)を焚きますが、旧盆などご先祖様や故人供養の行事では、カビバーチ(火鉢)でウチカビ(打ち紙)を焚きました。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

ミハナ(御花)を掛ける

◇ミハナ(御花)をひとつまみ、カビバーチ(火鉢)に入れます

「ミハナ(御花)」とは、お供え物のお米です。

沖縄の屋敷の御願では、フールヌカミ(トイレの神)にミハナ(御花)である2種のお米を供えます。

| <沖縄の屋敷の御願:ミハナ(御花)> | |

| ●カラミハナ(乾き米) [別名] ・ハナグミ(花米) | [内容] ・そのままの「お米」 [意味] ・純潔 [供え方] ・中央に1皿 |

| ●アライミハナ(洗い米) [別名] ・アライグミ(洗い米) | [内容] ・お米を7回すすいだもの [意味] ・禊(みそぎ)を落とす [供え方] ・カラミハナ(乾き米)の左右に2皿 |

沖縄の屋敷の御願でフールヌカミ(トイレの神)へ拝む時には、シルカビ(白紙)を焚いた後に、それぞれのミハナ(御花)のお皿から、ひとつまみずつ取り分けて、カビバーチ(火鉢)に掛けると良いでしょう。

ウサク(お酒)をに掛ける

◇ミハナ(御花)に続いて、ウサク(お酒)を掛けます

アライミハナ(洗い米)とカラミハナ(乾き米)、それぞれ小皿からひとつまみずつ取り分けて、カビバーチ(火鉢)に掛けた後、続いてはウサク(お酒)です。

| <沖縄の屋敷の御願:ウサク(お酒)> | |

| [ウサク(お酒)] | ・神様の食事 ・穀物から醸している(貴重なもの) ・神聖なもの |

| [カビバーチ(火鉢)に掛ける] | ・3滴掛ける |

以上、神様への税金シルカビ(白紙)と、ミハナ(御花)やウサク(お酒)は、天に昇る煙を通してウティン(御天)の神様へ献上物として届けます。

まとめ:沖縄の屋敷の御願:フールヌカミはトイレの神です

沖縄の屋敷の御願でフールヌカミ(トイレの神)は、ジョウヌカミ(門の神)に続いて拝む、5柱目の神様、拝み処では9巡目にあたります。

昔は屋外にフールー(トイレ)があったため、この順番ですが、現代では屋内にトイレはあるでしょう。

火の元に注意をしながら、トイレの中央に向かって1回拝むのみで構いません。

フールヌカミ(トイレの神)は悪しきこと・善きことを見分ける力を持ち、悪しきことは持ち主へ3倍の力で返します。

そのため拝む時には他人を妬む、陥れるような悪しき心を清め、良い心で拝むことが大切です。

・【図解】沖縄のお彼岸で行う屋敷の御願(6)ナカジンヌカミ(中陣の神)とは?拝み方は?

まとめ

フールヌカミ(トイレの神)への拝み方

[フールヌカミ(トイレの神)]

・トイレの神

・左右2柱

・パワーがある

・良し悪しを分ける

・穢れを祓う[拝む回数は家で違う]

・正面に向かって1回

・左右に2回

・正面と左右に3回[お供え物]

・ウサク(お酒)

・カラミハナ(花米)2皿

・アライミハナ(洗い米)1皿

・ウチャヌク2組

・果物の盛り合わせ

・シルカビ1組[お線香]

●ジュウニフンウコー(12本御香)

・日本線香…12本、もしくは4本

・ヒラウコー(平線香)…タヒラ(2枚)[拝んだ後]

・シルカビを焚く

・ミハナ(御花)を掛ける

・ウサク(お酒)を3滴掛ける