沖縄の旧盆では、先祖を迎える伝統行事として「ジューバク(重箱)」料理をお供えする風習があります。

かまぼこ、豚三枚肉、昆布の煮しめなど、定番の品々をきれいに詰める重箱は、ご先祖様へのご馳走であり、家族がともに食卓を囲む大切なひとときでもあります。

最近では、仕出しやスーパーの重箱を利用する家庭も増えていますが、「家族の好きな味を手作りで用意したい」「意味を知ったうえで丁寧に詰めたい」という声もよく聞かれます。

本記事では、沖縄の旧盆に供える重箱料理の基本や詰め方のルール、定番おかずのレシピ、アレンジ料理のヒントまで、すぐに実践できる内容でご紹介します。

はじめての方も、毎年準備されている方も、この記事を通して「我が家らしいジューバク作り」の参考にしていただけたら幸いです。

※2025年沖縄の旧盆は9月4日(木)〜6日(土)です。準備スケジュールも後半でご紹介します!

沖縄の旧盆に供える「ジューバク(重箱)」とは?

ご先祖様への敬意を込めて丁寧に用意されるジューバク(重箱)ですが、実は詰め方や中身にも意味が込められています。

次に、沖縄の重箱料理における「詰め方の基本ルール」と「慶事・弔事の違い」について見ていきましょう。

ご先祖様に供える“ご馳走の箱”

沖縄で「ジューバク」とは、重箱に詰めたお供え料理のことを指します。

重箱に詰めるご馳走は正式に「ウサンミ(御三味)」とも呼ばれ、天・地・海の恵みを取り入れた、ご先祖様へのご馳走です。

旧盆(旧暦7月13日〜15日)やシーミー(清明祭)、ジュールクニチー(十六日祭)など、沖縄の年中行事では欠かせない存在であり、特に最終日のウークイ(御送り)には、このジューバク(重箱)を仏壇や御膳に供えてお見送りをします。

ジューバクは「おかず重」と「もち重」の2段セット

沖縄のジューバクは、主に以下の2種類の重箱で構成されます。

● おかず重:肉や野菜などのおかずを、奇数品目で賽の目状に詰めたもの

● もち重:白もちやよもぎもちなどを、奇数個詰めたもの

これらをセットで供えるのが基本です。重箱の中身にはそれぞれ意味があり、配置の順序や食材の色合いにも決まりごとがあります。

ウサンデーとは?供えた後は家族でいただく

「ウサンデー」とは、沖縄の言葉で「お供えを下げていただくこと」。

旧盆の最終日ウークイで供えたジューバクを下げる際には、「ウサンデーサビラ(下げさせていただきますね)」と声をかけてから、家族みんなでいただくのが習わしです。

この「いただく時間」そのものが、ご先祖様とともに過ごす大切なひとときとされています。

この“ウサンデー”の背景や習慣については、次のセクションで詳しくご紹介します。

重箱を供える沖縄の行事と「ウサンデー」の習慣

沖縄の重箱料理(ジューバク)は、旧盆だけでなくさまざまな年中行事で供えられてきました。その根底には「ご先祖様と共に食卓を囲む」という文化があります。

ここでは、ジューバクを供える代表的な行事と、供えた料理を家族でいただく「ウサンデー」の意味について解説します。

旧暦の伝統行事とジューバク(旧盆・シーミー・十六日祭など)

沖縄では、以下のような旧暦の年中行事で、ジューバク(重箱)料理をお供えします。

● 旧盆(ウンケー〜ウークイ)

→ ご先祖様を家に迎えて供養する、沖縄最大の年中行事。3日目のウークイで重箱を供える。

● シーミー(清明祭)

→ お墓の前で親族が集い、重箱やオードブルを供えて先祖を祀る春の墓参り行事。

● ジュールクニチー(十六日祭)

→ 旧暦1月16日に行われる「あの世の正月」。仏壇に重箱やごちそうを供える。

これらの行事では、重箱を用意して仏壇やお墓に供えるのが通例で、「ご馳走を通じて先祖とつながる」という精神が込められています。

焼香(スーコー)でも供える?段階によって変わる重箱の意味

沖縄では、仏教の年忌法要にあたる「スーコー(焼香)」でも、ジューバク(重箱)を供える風習があります。

一見すると同じように見える重箱料理ですが、実はスーコーの種類によって、供える内容や意味合いが変わってきます。

● ワカスーコー(若焼香):十三年忌(ジュウサンニンチ)まで

→ 故人の霊を丁寧に弔う時期とされ、白かまぼこや白もちを用いた“弔事用の重箱”を供えます。

● ウフスーコー(大焼香):二十五年忌(ニジュウゴニンチ)以降

→ 故人が「家を守るカミ(神)」のような存在になると考えられ、赤かまぼこや田芋などを使った“慶事用の重箱”を供えるのが一般的です。

沖縄には、人が亡くなったあと一定の年忌を経て、やがて“祖先神”のような存在へと移行するという考え方があります。

そのため、スーコーのあり方も「悲しみから敬いへ」と変化し、重箱の内容にもその違いが表れているのです。

慶事と弔事で違う、具体的なジューバクのおかずや詰め方は、後のセクションで詳しく解説していきます。

重箱に詰めるおかずの基本ルールと意味

沖縄の重箱(ジューバク)は、ただおかずを詰めるだけでなく、品数・配置・色合いなどにも意味が込められています。

そのルールを知っておくことで、ご先祖様への敬意や感謝の気持ちがより丁寧に伝わるでしょう。

以下では、「詰め方の基本ルール」と「慶事と弔事の違い」について解説します。

詰め方のルール(奇数品・配置の順序)

沖縄のジューバク(重箱)に詰めるおかずには、いくつかの基本ルールがあります。

なかでも重要なのが、「奇数品目」「賽の目に詰める」「配置の決まり」の3点です。

● 品目は奇数が基本

→ 3・5・7・9品など、奇数で揃えることで“縁起が良い”とされます。

● 賽の目状に詰めるのが基本

→ 3列×3段の9区画に分け、整った見た目になるよう意識します。

● 配置にも順序がある

→ かまぼこ(中央)を基準に、手前に豚三枚肉、奥に昆布の煮しめなど、定位置があります。

ジューバクは一般的に一辺約21cmの四角い箱に詰めるため、具材のサイズを揃えることも大切です。ジューバクに詰めるおかずの詰め方について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

[重箱の並べ方・おかずの詰め方]

慶事と弔事の違い(赤白かまぼこ・昆布の結び方)

沖縄では、慶事(祝い事)でも弔事(法要)でもジューバクを用意しますが、用いる食材や色、結び方に違いがあります。

● かまぼこの色の違い

→ 慶事には赤かまぼこ、弔事には白かまぼこを使用します。

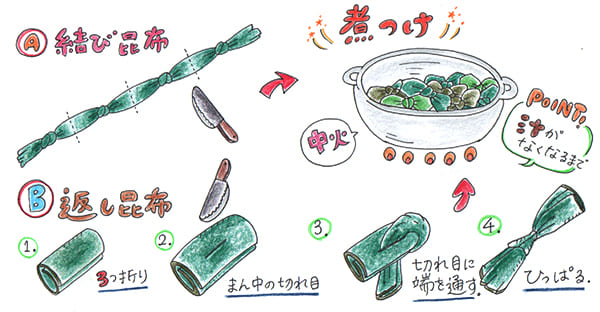

● 昆布の結び方の違い

→ 慶事では「結び昆布」、弔事では「返し昆布」にします。

● もちの種類にも差がある

→ 慶事では赤もち・よもぎもちなどカラフルに、弔事では白もちを基本とします。

旧盆は本来、供養の行事ではありますが「ご先祖様が家に帰ってくる祝いの場」として扱われるため、基本的には“慶事用”の重箱を用意します。

ただし故人が亡くなって初めて迎えるミーボン(初盆)は、喪に服すために弔事としてお供え物を整えます。重箱料理のお供え物、慶事と弔事による違いについて、詳しくは下記コラムでご参照ください。

[慶事と弔事で違うジューバク(重箱料理)の作法]

[沖縄のミーボン(初盆)とは|全国的な初盆との違い]

旧盆で人気の定番おかずレシピ【簡単に作れる!】

沖縄のジューバク(重箱)料理には、必ずと言ってよいほど登場する“定番おかず”があります。

なかでも旧盆のウークイで供える重箱は、ご先祖様をお迎えするお祝いのご馳走として、赤かまぼこや田芋など、慶事用の彩りが好まれます。

ここでは、沖縄の旧盆でよく作られる定番おかずを、家庭でも作りやすいレシピつきでご紹介します。

豚三枚肉の煮付け(ラフテー)|沖縄のご馳走の王道

豚は沖縄において“最高のご馳走”とされており、三枚肉の煮付けはジューバクの定番中の定番です。

重箱では、かまぼこの手前(中央列の手前)に詰めるのが基本。慶事では皮を下にして配置します。

● 材料(約4人分)

・豚三枚肉(皮つき)…約900g

・白だし または かつおだし…400ccほど

・醤油…100cc

・みりん…50cc

・砂糖…100g

・泡盛または料理酒…150cc

・サラダ油・水…適量

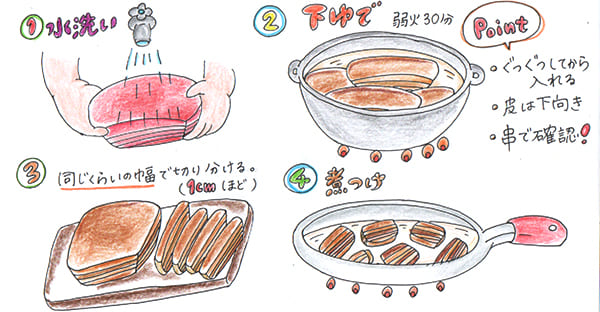

● 作り方

① 豚肉を水洗いし、大鍋で2回ゆでこぼす(アク抜きと柔らかくするため)

② 竹串がスッと通るまで再加熱し、ゆっくり冷ます

③ 7〜8cm長・1cm厚に切り分ける

④ 調味料とともに鍋で煮る(汁気が半分以下になるまで中火)

⑤ 仕上げにサラダ油を回しかけるとツヤが出る

重箱に詰める際は「ご先祖様から遠い位置」に置くことが決まりですが、見た目と香りで存在感を放つ一品です。冷めても美味しく、ごはんにもよく合います。

昆布の煮しめ|慶事と弔事で結び方が違う

昆布は「喜ぶ」に通じ、昔からお祝い料理に用いられてきました。

沖縄では結び方を変えることで、慶事・弔事のどちらにも対応させるのが特徴です。

● 材料

・煮しめ用の昆布…2枚(長昆布や厚葉昆布など)

・白だし…50ccほど

・砂糖…大さじ2

・醤油…大さじ3

・みりん…小さじ1

・水…適量

● 作り方

① 昆布を水に30〜50分ほど浸けて戻す(戻し汁は煮汁に使う)

② 慶事は「結び昆布」、弔事は「返し昆布」に形を整える

③ 調味料と戻し汁で煮汁を作り、弱火〜中火で煮含める

丁寧に煮しめれば数日保存も可能で、ほのかな甘みと柔らかい食感がクセになる優しい味わいです。重箱の奥(仏壇側)に配置します。

魚の天ぷら|厚衣でしっかり味つき

沖縄の天ぷらは衣が厚く、冷めても美味しいのが特徴です。

白身魚を使い、衣に塩味をつけるのが沖縄流。ジューバクでは食べやすく7cm程度に揃えます。

● 材料

・白身魚(シイラやメルルーサなど)…200g

・薄力粉…1カップ

・玉子…1個+卵黄1個

・白だし…少々

・塩…少々

・水…大さじ4程度

● 作り方

① 魚を1cm厚・7cm長に切り、軽く塩を振って下味をつける

② 衣の材料をよく混ぜ、空気を含ませながら緩くまとめる

③ 魚に粉をはたいて衣に通し、180℃の油で揚げる

④ 冷めても美味しく食べられるよう、しっかり火を通す

衣にしっかり味をつけているので、タレいらずでそのまま美味しくいただけます。運動会のお弁当のように、子どもにも大人気の一品です。

ゴボウの煮付け|形を揃えて賽の目に

ゴボウや大根などの根菜は、形を揃えやすく重箱に詰めやすい食材です。

下茹でしてから味をしみ込ませるのが美味しさのポイントです。

● 材料

・ゴボウ…3本

・かつお出汁…250cc

・砂糖…50g

・醤油…大さじ2

・塩…少々

※白だしやそばつゆでも代用可能

● 作り方

① ゴボウの皮をこそげ取り、7cm長・1cm角に揃える

② 米のとぎ汁に浸けてアクを抜き、やわらかく下茹で

③ 出汁と調味料で中火〜弱火にかけ、汁気が減るまで煮詰める

味が染みるとともに、見た目にも統一感が出るので、重箱の中でも自然と目を引く存在になります。ほかのおかずとも調和しやすい副菜です。

コンニャクの煮付け|ねじりこんにゃくで彩りも

コンニャクもジューバク料理の一品としてよく使われます。

肉類と隣接させると硬くなるため、端の方に詰めるのがポイントです。

● 材料

・板こんにゃく…1枚

・かつお出汁…200cc

・砂糖…小さじ2

・醤油…大さじ1

● 作り方

① 長さ7.5cm×厚さ4cmほどに切り、中央に切り込みを入れて手綱状に結ぶ

② ひたひたの水で軽く下茹でしてアクを取る

③ 調味料と出汁で中火にかけ、しっかり味を染み込ませる

結び目をつくることで形にアクセントがつき、見た目にも華やかです。煮汁がしみ込んだコンニャクはさっぱりと食べやすく、重箱に彩りを添えてくれます。

レパートリーを増やそう!アレンジ&追加おかずレシピ

定番の重箱料理だけでなく、家庭によって工夫されたアレンジレシピも数多く存在します。

子どもや若い世代が食べやすいように手を加えたり、旬の食材を使って華やかに仕上げたりと、自由な発想が取り入れられるのも重箱料理の魅力です。

ここでは、沖縄の伝統を活かしつつ現代的な感覚で楽しめる、追加のおかずレシピをご紹介します。

グンボーマチ(ごぼうの肉巻き煮)

「グンボー(ごぼう)」に豚バラ肉を巻いて甘辛く煮付けたおかずです。

煮込むことで柔らかくなり、見た目も整ってお弁当にもぴったり。根菜と肉を一緒に食べられる、栄養バランスの良い一品です。

● 材料

・ごぼう…1〜2本(7cm程度に切る)

・豚バラ薄切り肉…ごぼうの本数分

・砂糖…大さじ1

・醤油…大さじ2

・みりん…大さじ1

・白だし…適量

・水…100cc程度

● 作り方

① ごぼうを7cmに切り、下茹でしてアクを抜く

② ごぼうに豚バラ肉を巻きつけ、巻き終わりを下にして鍋に並べる

③ 調味料と水を加え、弱火〜中火で15分ほど煮る

④ 煮汁が半分以下になったら火を止め、冷ましながら味をしみ込ませる

肉のコクとごぼうの香りが絶妙に合い、冷めても美味しいので作り置きにも最適です。色も濃く、重箱に入れると全体が引き締まります。

ターンム(田芋)の揚げ煮または甘煮

沖縄のハレの日料理に欠かせないターンム(田芋)は、旧盆でも重宝される食材です。

ホクホクとした食感と優しい甘みで、揚げても煮ても美味しく仕上がります。

● 材料

・田芋…中サイズ3〜4個(里芋で代用可)

・砂糖…大さじ2

・みりん…大さじ1

・醤油…小さじ2

・水…200cc程度

・揚げ油…適量(揚げ煮の場合)

● 作り方(揚げ煮)

① 田芋の皮をむいて下茹でし、柔らかくなるまで煮る

② キッチンペーパーで水気を拭き取り、低温の油でさっと素揚げする

③ 調味料と水を鍋に合わせ、揚げた田芋を加えて弱火で煮含める

口に入れた瞬間ほろっと崩れる食感が魅力。揚げることで香ばしさも加わり、華やかなおかずになります。

モズクの天ぷら/さつまいもの天ぷら

沖縄らしい素材を取り入れた天ぷらも、ジューバクにぴったりの一品。

もずくはミネラル豊富でヘルシー、さつまいもは甘みと彩りが加わるので、どちらも食感と見た目のバランスが良いおかずです。

● 材料

・モズクまたはさつまいも(7cm角程度に切る)

・薄力粉…1カップ

・玉子…1個

・水…大さじ4〜5

・塩…少々

・揚げ油…適量

● 作り方

① 具材は水気をよく切る(もずくは軽く絞る)

② 衣を軽く混ぜ合わせて粘度を調整し、具材をくぐらせる

③ 180℃の油でこんがりと揚げる

モズクのぬめりとサクサク衣の組み合わせ、さつまいもの甘みと香ばしさ。どちらも食感が楽しく、重箱にアクセントを添えます。

にんじんしりしり/紅芋コロッケなど現代風

昔ながらの食材を活かしつつ、食べやすさや彩りを重視した現代風のアレンジおかずも人気です。

沖縄の定番家庭料理「にんじんしりしり」や、県産素材でつくるコロッケ類などは、重箱をカジュアルに彩ってくれます。

● 材料(にんじんしりしり)

・にんじん…中1本

・卵…1個

・ツナ缶…1缶

・塩・醤油…少々

● 作り方

① にんじんを千切りにし、油で炒める

② ツナと調味料を加えてさらに炒める

③ 最後に溶き卵を流し入れて火を止める

手軽に作れる副菜として定番ですが、鮮やかな色合いが重箱に華を添えてくれます。紅芋を使ったコロッケや甘酢あえなどもアレンジの一例です。

これらのアレンジおかずを取り入れることで、ジューバクはより「その家らしい個性」にあふれた楽しい重箱になります。

お子さまや若い世代も食べやすく、ご先祖様と家族の時間をつなぐ大切な役割を果たしてくれるでしょう。

旧盆の3日間、料理のスケジュールと供え方の流れ

沖縄の旧盆は、旧暦の7月13日から15日までの3日間にわたって行われます。

それぞれの日に意味があり、供える料理も異なるのが特徴です。親族が集まる行事でもあるため、準備やタイミングを把握しておくことがとても大切です。

ここでは、旧盆3日間の基本的な流れと、供える代表的な料理・食材をご紹介します。

初日ウンケー|ご先祖様をお迎えする日

旧盆初日は「ウンケー(御迎え)」と呼ばれ、ご先祖様を家へ迎える日です。

料理は、日常に近いもので構いませんが、沖縄では「ウンケージューシー」という混ぜご飯を供える家庭が多く見られます。

● 日程:旧暦7月13日(2025年は9月4日・木)

● 供える料理の一例

・ウンケージューシー(しょうが入り炊き込みご飯)

・漬け物や味噌汁など、日常的なおかず

・地域によっては天ぷらや炒め物を添えることもあり

ウンケーは“ご先祖様が玄関から戻ってくる日”とされるため、特別なごちそうよりも、家庭の味で迎えることが大切とされています。

ウンケーの準備や過ごし方について詳しくは、下記コラムをご参照ください。

[2025年沖縄の旧盆|初日ウンケーの過ごし方と準備]

2日目ナカビ|おもてなしの中日

2日目は「ナカビ(中日)」と呼ばれ、ご先祖様とともに過ごす中心の日です。

食事の内容も少し華やかになり、温かい汁物や甘味でおもてなしをするのが一般的です。

● 日程:旧暦7月14日(2025年は9月5日・金)

● 供える料理の一例

・スーミン汁(素麺入りの汁物)

・あまがし(小豆や押し麦を使った甘いおやつ)

・地域によって芋料理や酢の物を添える家庭も

ナカビは、お供えだけでなく家族や親族が集まり、仏壇の前で語らう時間としても大切にされています。

[2025年沖縄の旧盆|ナカビの過ごし方]

最終日ウークイ|重箱を供えてお見送り

3日目は「ウークイ(御送り)」と呼ばれ、ご先祖様をあの世へ送り出す日です。

この日にジューバク(重箱)料理を供えるのが一般的で、旧盆の最も重要な日とされています。

● 日程:旧暦7月15日(2025年は9月6日・土)

● 供える料理の一例

・ジューバク(重箱料理)…かまぼこ、豚三枚肉、昆布などを詰める

・ウハチ(お初)…最初にお供えするおかずをひっくり返して供える

・お菓子、果物、飲み物なども一緒に供える家庭が多い

供えたあとには「ウサンデーサビラ(下げさせていただきますね)」と声をかけて料理を下げ、家族でいただきます。これが“ウサンデー”という習慣です。

沖縄の旧盆は、ご先祖様との距離をぐっと近づける3日間。

それぞれの料理に込められた意味やおもてなしの気持ちを大切にしながら、家庭ごとのスタイルで迎えることが何よりも大切です。

[2025年沖縄の旧盆|ウークイにやること・過ごし方]

今の暮らしに合う重箱料理の作り方とは?

沖縄のジューバク(重箱)料理は、格式ある行事の中で受け継がれてきた文化ですが、現代の暮らしの中では“無理のない形”で続けていくことが求められています。

● 市販品や仕出し弁当を活用し、手作りの一品だけ加えるスタイル

● 冷凍惣菜や天ぷらを活用しつつ、家庭の味を取り入れる工夫

● 伝統の配置ルールは守りつつ、家族が食べやすい内容にアレンジ

● 子どもにも人気の味を加え、「ウサンデー」が楽しみになるように整える

ジューバクは、「こうしなければいけない」というものではなく、想いを込めて丁寧に整えること自体が何よりの供養です。

日々の生活と行事を無理なくつなげていくことで、今の暮らしに根付いたスタイルのジューバクが生まれていきます。

まとめ|我が家のジューバクを楽しもう!

沖縄の旧盆に供えるジューバク(重箱)料理は、単なるごちそうではなく、ご先祖様への敬意と家族のつながりを形にしたものです。

定番おかずの基本を押さえつつ、現代の暮らしに合わせた工夫を取り入れることで、無理なく受け継いでいくことができます。

それぞれの家庭に合ったスタイルで、“うちのジューバク”を楽しみながら整えることが、何よりの供養につながるのかもしれません。