仏壇掃除は、ご先祖さまを敬う大切な供養のひとつです。沖縄の仏壇は位牌を中心に祀られることが多く、家族を見守る場として長く受け継がれてきました。

ただし沖縄は高温多湿のため、ほこりやカビ、ヤニ汚れがつきやすく、掃除の仕方に迷う方も少なくありません。

この記事では、沖縄の仏壇掃除の基本から仏具ごとの手入れ、湿気やカビ対策、お盆や年末の心得までを分かりやすく解説します。

沖縄の仏壇掃除の基本とは?本土との違い

仏壇を清める意味とご先祖供養の心

仏壇掃除は、見た目をきれいにするだけでなく、ご先祖さまを敬い、感謝の気持ちを伝える大切な行いです。

日々の生活や節目の出来事を報告する場でもあるため、仏壇を清らかに保つことは「ご先祖さまと心を通わせること」にもつながります。ほこりや汚れを取り除く手間ひとつが、家族の絆を深める供養の時間になるのです。

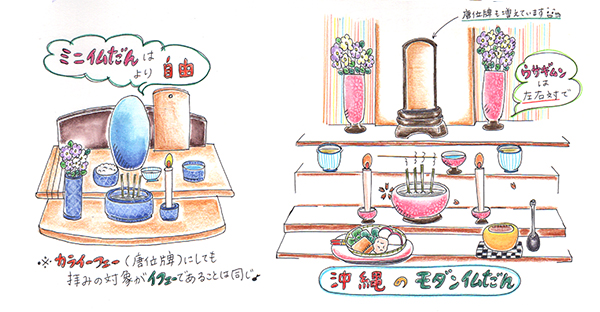

沖縄の仏壇文化(位牌・本尊・扉の特徴)と本土との違い

◇沖縄の仏壇は、本土の仏壇と大きく異なる特徴があります。

本土では仏像を安置するのが一般的ですが、沖縄ではご本尊を置かず、祖先の位牌(トートーメー、ウチナーイフェー)を中心に祀ります。家を建てる際に仏壇のためのスペースを設けるほど重視され、扉が引き戸になっているものも多いのが特徴です。

仏壇そのものが「ご先祖さまの部屋」として位置づけられており、日常生活の中で常に家族を見守る存在とされています。

[沖縄の祖霊信仰について]

・沖縄の先祖代々位牌「トートーメー」とは?そもそも家を守護する「祖霊信仰」ってなに?

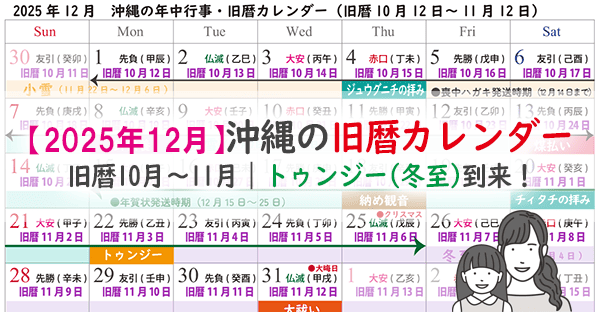

行う日や頻度の目安(お盆・年末・命日など)

◇仏壇掃除は毎日の軽い手入れに加え、節目ごとに丁寧に行うのが理想です。

沖縄では旧暦のお盆や年末、清明祭(シーミー)の前など、先祖供養の行事に合わせて念入りに仏壇掃除をする家庭が多く見られます。また、命日や年忌法要の前に仏壇を整えることもよくあります。

こうした節目を仏壇掃除の機会にすると、仏壇を清らかに保つ習慣が自然と身につき、供養の気持ちも一層深まります。

[沖縄の法要「スーコー」とは]

・沖縄の「スーコー」とは?独自の御願文化を持つ沖縄では、どのように故人を供養するの?

[シーミー(清明祭)について詳しく]

・沖縄のお墓参り行事シーミー(清明祭)、2025年はいつ?お供え物や拝み方まで解説!

仏壇掃除に必要な道具と方法

布・クロス・水拭き道具の正しい使い分け

仏壇掃除の基本は、やわらかい布でほこりを払うことから始めます。乾いた布やハタキなどの道具を使って、表面のほこりを落とし、その後に水で軽く湿らせた布やクロスを使うと汚れが取れやすくなります。

【 仏壇掃除の基本手順】

● やわらかい布でほこりを払う

●乾いた布やハタキで表面を整える

●水で湿らせたクロスで軽く拭き取る

木材部分や漆塗り部分は水気が残ると劣化の原因になるため、必ず乾いた布で仕上げ拭きを行いましょう。金属仏具は水拭きではなく、専用クロスで磨くと輝きを保てます。

金箔や漆塗り|仏具専用の洗剤やアルコールは使っていい?

基本的に仏壇や位牌、漆塗り部分には強い洗剤やアルコールは使いません。塗装や金箔を傷める恐れがあるためです。どうしても落ちない汚れがある場合は、仏具専用に作られた中性洗剤やクリーナーを少量だけ使い、柔らかい布でやさしく拭き取りましょう。

【 洗剤・クリーナー使用の注意点】

● 漆塗り・金箔部分には使わない

●使う場合は仏具専用の中性洗剤を選ぶ

●使用後は必ず布でしっかり拭き取る

金属仏具(りん・花瓶など)は専用の磨き剤を利用するときれいになりますが、頻繁に使うと表面を傷めるので注意が必要です。

「やってはいけない」注意点

仏壇掃除では、強くこすったり、化学薬品を安易に使ったりするのは避けましょう。特に位牌や扉の漆塗り部分はデリケートで、ひび割れや色落ちの原因になります。

【 仏壇掃除で避けたいこと】

● 強い力でこすらない

● 化学薬品やアルコールを使わない

● 水拭き後にそのまま放置しない

沖縄は湿気が多いため、水拭き後に乾燥が不十分だとカビが発生しやすくなります。仏壇掃除の後は必ず乾いた布で仕上げ、風通しをよくしておくことが大切です。

仏壇掃除に加えて、位牌やお墓の掃除についても別記事で紹介しています。

[お墓掃除のやり方・注意点は?]

・シーミーやお彼岸のお墓掃除でやってはいけないこと?何で洗う?プロが教える5つのコツ

仏具ごとの手入れの仕方

ウコール(香炉)・灰・線香立ての掃除方法

ウコール(香炉)や線香立ては毎日使うため、灰や焦げ付きがたまりやすい部分です。放置するとにおいが強くなったり、灰が固まって仏壇掃除が大変になったりするので、こまめなお手入れが欠かせません。

【 ウコール(香炉)・線香立ての仏壇掃除ポイント】

● 使用後の灰はこまめに取り除く

● 焦げ付きは柔らかいブラシで軽く落とす

● 水洗いは避け、乾いた布や専用ブラシで仕上げる

ウコール(香炉)の金属部分は水気に弱いため、基本は乾拭きが安心です。特に沖縄は湿気が多いので、仏壇掃除後に湿気が残るとサビや変色の原因になります。ウコール(香炉)や線香立てを清潔に保つことは、仏壇全体の印象を整えるだけでなく、毎日の拝みの際に気持ちを切り替える効果もあります。

花瓶・ろうそく立て・りん(金物仏具)の磨き方

花瓶やろうそく立て、りんなどの金物仏具は、水垢やロウ汚れがつきやすい仏具です。見た目を清らかに保つために、定期的な拭き掃除が欠かせません。

【 金物仏具の仏壇掃除方法】

● 花瓶は中性洗剤で軽くすすぎ、しっかり乾かす

● ろうそく立てはロウを削り取ったあと乾拭きする

● りんは専用クロスで磨き、音色を保つ

花瓶の水垢やろうそくのロウ汚れを放置すると、見た目が悪くなるだけでなく、仏具の劣化を早めてしまいます。特にりんは音色が大切なので、日頃から丁寧に手入れをすることで、清らかな響きを長く保つことができます。沖縄のお盆や法要では来客の前で仏具を使う機会も多く、手入れを怠らないことが礼を尽くす姿勢にもつながります。

位牌・漆塗り部分・扉の手入れと注意点

位牌や漆塗り部分、仏壇の扉はとてもデリケートです。強い力でこすったり、アルコールを使ったりすると塗装が傷む原因になります。

【 位牌・漆塗り部分の注意点】

● 柔らかい布でほこりを軽く拭き取る

●水拭きは避け、乾拭きを基本にする

● 強い光や湿気を避けるよう心がける

位牌や扉は「ご先祖さまのお姿に向き合う象徴的な場所」です。汚れを落とすことはもちろん大切ですが、それ以上に「大切に扱う心」が反映される部分でもあります。沖縄の仏壇は引き戸式のものも多く、日々の開け閉めで手垢がつきやすいため、普段からやわらかい布で拭く習慣を持つと安心です。

沖縄ならではの汚れ・湿気・カビ対策

湿気が多い環境で仏壇のほこり・汚れの防ぎ方

沖縄は一年を通して湿気が多く、仏壇にほこりや汚れが付きやすい環境です。特に木材や漆塗り部分は湿気を吸収しやすいため、普段からこまめに手入れすることが大切です。

【湿気の多い環境での防ぎ方】

● 窓を開けて風通しを良くする

● 除湿器や扇風機を使って湿気を抑える

● 仏壇周辺はこまめに掃除してほこりをためない

湿気対策を意識することで、汚れやカビの発生を防ぎやすくなります。特に沖縄の住宅は台風や雨の影響で室内湿度が上がりやすいため、日常的な換気や除湿が仏壇を守る大切な工夫となります。

カビ・ヤニを落とす洗浄の工夫

沖縄では高温多湿な気候に加え、線香やろうそくの使用でヤニ汚れが蓄積しやすくなります。放置すると仏具の変色や劣化の原因になるため、早めの対処が必要です。

【仏壇カビ・ヤニ掃除の工夫】

● 乾いた布でほこりを落とした後、中性洗剤を薄めて使用

●柔らかい布でやさしく拭き取り、すぐに乾拭きする

● カビが強い場合はアルコールではなく専用クリーナーを利用

沖縄の湿度環境では、カビやヤニは完全に防ぐのが難しいため、「発生したらすぐ落とす」意識が重要です。仏壇掃除の際はゴシゴシこすらず、素材を傷めないように丁寧に対応することで、仏壇の寿命を長く保てます。

台風シーズンや梅雨時期に気をつけたいこと

台風シーズンや梅雨時期は、特に仏壇が湿気の影響を受けやすい時期です。強い雨風で換気が難しくなったり、室内の湿度が急激に上がったりするため注意が必要です。

【台風・梅雨時期の注意点】

●雨の日は窓を閉め、除湿機で湿気をコントロール

●仏壇にカビ防止シートや乾燥剤を入れておく

●台風後は必ず換気し、仏壇内部まで風を通す

この時期に適切な対策を行うかどうかで、仏壇の保存状態は大きく変わります。沖縄では旧暦のお盆や法要も梅雨明けに重なることが多いため、事前に仏壇掃除と湿気対策をしておくと安心です。

お盆・年末はいつ行う?仏壇掃除の流れは?

沖縄のお盆前にやるべき掃除と準備

沖縄のお盆は旧暦で行われる「旧盆」(旧暦7月13日~15日)です。ご先祖さまを仏壇にお迎えする前には、家を清めて仏壇を整えておくことが大切です。

その準備は、旧盆の6日前にあたる「旧暦の七夕(タナバタ/7月7日)」から始めると良いでしょう。この日は仏壇を祀るムチスク(宗家)が、ご先祖さまにお盆(旧盆)のご案内をするためにお墓参りを行う日でもあります。

【お盆前の仏壇掃除と準備】

● 仏壇のほこりを払い、仏具を磨く

● ウコール(香炉)の灰を入れ替える

● 来客に備えて大きめの香炉を準備する家庭もある

沖縄のお盆(旧盆)では、本土のように迎え火や送り火を焚くことはありません。その代わりに、「ウンケー(お迎え)」と「ウークイ(お見送り)」の際に、ご先祖さまをお線香を焚いて迎え、見送るのが大きな特徴です。

かつては門前に盛り土をしてお線香を立てる家庭も多くありましたが、現在ではお盆(旧盆)専用のウコール(香炉)を準備する家庭が増えています。特に集合住宅では、玄関先で使える小型のウコール(香炉)を用意すると安心です。

[沖縄の旧盆前のタナバタ(七夕)]

・沖縄のタナバタ(七夕)は仏壇の日?沖縄で旧暦7日7日「ヒーナシタナバタ」とはなに?

きれいに年末と新年を迎える心得

年末の仏壇掃除は、一年の感謝を込めて行う大切な行事です。沖縄では「新暦の年末」と「旧暦の年末」があり、それぞれに意味を持っています。新暦大晦日の仏壇掃除は全国と同じく、新しい年を迎える準備です。

一方、旧正月へ向けた仏壇掃除は旧暦12月24日を目安に進めると良いでしょう。2026年の旧正月は2月17日(火)、旧暦12月24日は2月11日(水・建国記念の日)にあたります。公休日なので、ゆっくりと余裕を持って仏壇掃除ができそうですね。

【年末の仏壇掃除の流れ】

● 新暦大晦日:全国と同じように仏壇を整え、新年を迎える準備をする

● 旧暦12月24日:

① 家の掃除

② 仏壇掃除(旧正月を迎える準備)

③ ヒヌカン(火の神)の掃除

④ ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

⑤ ヒヌカンを天へ送り出す「上天の拝み」

「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」とは、家を守護する神々に日ごろの感謝を伝える拝みです。沖縄ではこの日に、ヒヌカンや屋敷神への拝みとともに仏壇も掃除します。きれいにして年始を迎えたいですね!

これは、ご先祖が七代を過ぎると「祖霊」となり、家を守る神のひと柱と考えられているためです。仏壇を清めることは、旧正月を迎えるための大切な準備であり、神々とご先祖への感謝を込めた祈りそのものといえるでしょう。

[沖縄の旧暦12月24日のウグァン(御願)の流れ]

・沖縄でウグァンブトゥチ(御願解き)を解説!旧正月準備・旧暦12月24日の流れを解説

100均グッズや重曹を活用したやり方

沖縄の仏壇は、線香やろうそくを毎日のように使うため、ヤニ汚れや灰がたまりやすいのが特徴です。

加えて高温多湿の気候も重なり、仏壇まわりはベタつきやカビが発生しやすい環境にあります。そのため、普段からこまめに仏壇掃除できるよう、100均グッズや重曹など身近なアイテムを上手に活用する家庭も多いのです。

【身近に役立つ仏壇掃除アイテム】

● マイクロファイバークロス:湿気を含んだほこりを取りやすい

● 綿棒やブラシ:位牌や彫刻など細かい部分に便利

● 重曹水:花瓶や金属仏具の軽い汚れ落としに有効(仏壇本体には不向き)

重曹は自然素材で安心感がありますが、漆塗りや金箔部分、木材の仏壇には使えません。表面を傷めたり白く残る恐れがあるため、仏壇本体は柔らかい布で乾拭き、金属仏具や花瓶の仏壇掃除だけに重曹水使うのが安心です。

沖縄では旧盆や旧正月の時期に親族が集まり、仏壇の前で拝みをする機会が多くあります。人が集まるからこそ、仏壇はきれいに整えておきたいもの。湿気の多い気候の中で、100均のクロスやブラシを常備しておけば、急な来客や行事前の大掃除も慌てずに対応できます。

沖縄で仏壇掃除を業者に依頼する場合の費用と注意点

業者に依頼できる掃除や修復の範囲

仏壇掃除は家庭でできる部分も多いですが、経年劣化や頑固な汚れ、破損がある場合は専門業者に依頼する方法もあります。業者に依頼できる内容は次のようなものです。

【業者が対応できる主な作業】

● 仏壇本体の分解清掃(内部まで徹底的に仏壇掃除)

● 金箔や漆塗り部分の修復や補修

● 金具・金属仏具の磨き直し

● シミやヤニ汚れの除去

● 仏壇全体の塗り直しや再生

沖縄では湿気が強いため、カビや塗装の劣化が早く進むケースも少なくありません。特に漆塗りや金箔部分はデリケートなので、自宅で強く拭くよりも専門業者に任せた方が安心です。

料金・費用の相場

仏壇の掃除や修復の費用は、大きさや素材、汚れや劣化の度合いによって幅があります。単に「仏壇掃除」だけなら比較的安価ですが、分解して内部まで徹底清掃したり、漆塗りや金箔部分を修復するとなると費用は大きく変わります。

【仏壇掃除・修復の費用相場(料金)】

● 表面清掃のみ:1万円~3万円前後

● 分解清掃(内部まで):3万円~10万円程度

● 金箔や漆塗りの補修:5万円~20万円程度

● 仏壇の塗り直しや修復:数十万円以上

費用が変動する大きなポイントは「仏壇の大きさ」と「状態」です。沖縄では位牌を中心に祀るため、大型の仏壇や位牌の数が多い家庭も多く、全国的な相場より高めになることがあります。また、湿気やヤニ汚れによる変色・カビ取り、金箔の修復などが必要な場合は追加費用が発生します。

さらに、輸送が必要な場合も注意が必要です。仏壇を工房へ運ぶための搬出入や輸送費が別途かかるケースもあり、数万円単位で上乗せされることがあります。見積もりを取る際は「清掃だけなのか」「修復も含めるのか」「輸送費が含まれるのか」を必ず確認しましょう。

沖縄の風土では湿気による劣化が早いため、軽い清掃を定期的に依頼する方が、長期的には費用を抑えられるケースもあります。

沖縄で業者を選ぶときの注意点と相談窓口

沖縄で仏壇掃除や修復を依頼する際には、本土とは違ういくつかの事情に配慮する必要があります。

沖縄の仏壇は位牌を中心に祀るため大型のものが多く、黒檀や紫檀などの唐木仏壇が主流で、地域や家格によっては漆塗りや金箔仕上げの豪華なものも見られます。加えて、高温多湿な気候や海風による塩害の影響で、カビや劣化が早く進むケースも少なくありません。

そのため、一般的な清掃業者よりも沖縄の仏壇文化に詳しい専門業者を選ぶことが大切です。

【業者選びのポイント】

● 沖縄の仏壇や位牌文化に精通しているか確認する

● 金箔や漆塗り部分などデリケートな修復に対応できるか

● 見積もりの内容(清掃範囲・修復範囲・輸送費)を明確にしてもらう

● アフターサポート(点検・メンテナンス)があるかどうか

また、依頼する前に「どこまで仏壇掃除・修復をしてもらいたいのか」を明確にしておきましょう。表面の簡易清掃だけなのか、分解清掃や金箔修復まで希望するのかで、費用や作業範囲は大きく変わります。

沖縄では仏壇が大きく位牌も多いため、搬出入や輸送費が追加になる場合もあります。複数の見積もりを取り、比較検討してから依頼するのが安心です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 仏壇の掃除はどのくらいの頻度で行えばいいですか?

A. 日常的にはほこりを払う程度で十分ですが、月命日やお盆、年末などの節目には丁寧に掃除するのがおすすめです。特に沖縄では旧盆や旧正月に人が集まるため、その前に仏壇を清めておく家庭が多いです。

Q2. 仏壇掃除に洗剤やアルコールを使っても大丈夫ですか?

A. 漆塗りや金箔部分は傷みや変色の原因になるため、洗剤やアルコールは避けましょう。仏壇本体は柔らかい布で乾拭きし、金属仏具や花瓶などは重曹水で軽く拭くと安心です。

Q3. 沖縄の気候で気をつけることはありますか?

A. 高温多湿なため、カビやヤニ汚れが発生しやすい点に注意が必要です。除湿機や乾燥剤を活用し、台風や梅雨の時期は特に換気を意識しましょう。

Q4. 仏壇掃除を業者に依頼すると費用はいくらくらいですか?

A. 簡単な表面清掃は1〜3万円程度、分解清掃は3〜10万円ほどです。金箔や漆の修復を含めるとさらに費用がかかります。仏壇の大きさや状態によって異なるため、事前の見積もりが大切です。

Q5. 仏壇掃除にはどれくらいの時間がかかりますか?

A. 日常的な仏壇の掃除なら10〜15分程度で済みます。ほこりを払って乾拭きをするだけでも清浄な状態を保てます。

一方、業者に依頼した場合は、表面清掃なら数時間程度、分解清掃や修復を伴う場合は数日〜1週間ほどかかることもあります。仏壇の大きさや状態によって所要時間が大きく変わるため、依頼前に確認すると安心です。

Q6. 仏壇掃除の頻度はどのくらいが理想ですか?

A. 仏壇掃除の頻度は、日常の軽い掃除と節目の大掃除を組み合わせるのが理想です。

【仏壇掃除の目安】

● 日常:毎日または数日に一度、やわらかい布でほこりを払う

● 月命日・法事:位牌や仏具も丁寧に拭き清める

● 年末:新年を迎える前に大掃除を行う

● お盆:ご先祖を迎える前に仏壇を整える(沖縄では旧盆、旧正月も大切な節目)

このように日常と行事を区切りに掃除を続けると、仏壇を清潔に保ちやすくなります。沖縄では特に旧盆や旧正月に親族が集まるため、その前に仏壇掃除を行う家庭が多いのも特徴です。

まとめ|沖縄の仏壇掃除は気候と行事に合わせた工夫が大切

仏壇のお手入れは、ご先祖を敬い日々の感謝を伝える大切な習慣です。普段はやわらかい布でほこりを払い、仏具の掃除にはクロスやブラシを活用すると安心です。

年末やお盆などの節目には大掃除を行い、湿気やヤニ汚れなどをしっかり取り除きましょう。沖縄では旧盆や旧正月の行事に合わせて仏壇を整える家庭も多く、気候に合わせたカビ対策も欠かせません。

もし仏壇全体の汚れや劣化が気になる場合は、専門業者に相談する方法もあります。簡単な清掃から修復まで依頼できるため、安心して長く仏壇を守り続けられます。

仏壇の清掃は単なる掃除ではなく、ご先祖と向き合う大切な時間。生活に合わせて無理なく続けることが、仏壇を美しく保つ一番の方法といえるでしょう。