「沖縄で旧正月の準備はなにをする?」

「沖縄の旧正月に行うウグァンブトゥチ(御願解き)ってなに?」

「ウグァンブトゥチ(御願解き)の行い方は?」

沖縄の旧暦12月24日は来る旧正月へ向けた準備の日です。家屋を掃除して神々へ感謝を捧げ、ヒヌカン(火の神)から一年の祈願を下げ、ウティン(御天)への里帰りをお見送りします。

そしてヒヌカン(火の神)へ一年の祈願を下げる「ウグァンブトゥチ(御願解き)」を行います。沖縄の旧暦12月24日、2025年度は1月23日(木)!

本記事を読むことで、沖縄でヒヌカン(火の神)を祀る家で行う旧暦12月24日の儀礼、ウグァンブトゥチ(御願解き)の行い方・進め方が分かります。

沖縄の旧正月準備「ウグァンブトゥチ(御願解き)」

◇沖縄では旧暦12月24日にウグァンブトゥチ(御願解き)を行います

「ウグァンブトゥチ(御願解き)」とは旧正月に向けて里帰りをするヒヌカン(火の神)をお見送りするにあたり、この一年の祈願を請い下げる儀礼です。

ただその前に、沖縄ではウグァンブトゥチ(御願解き)の前に一年を守護していただいた屋敷の神々様、そしてヒヌカン(火の神)へ感謝を捧げる「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を行います。

① ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

② ウグァンブトゥチ(御願解き)

③ ヒヌカン(火の神)のお見送り「上天の拝み」

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行うにあたり大掃除を行って、家のなかを清めます。全国的にも新正月前に大掃除を行いますよね。それと同じです。

最後に台所のヒヌカン(火の神)祭壇も掃除しましょう。普段は理由がなければあまり触れないウコール(香炉)の灰も、この時一緒に掃除するのが昔の流れです。

①ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

旧暦12月24日に最初に行う儀礼が、この一年家を守護していただいた神々様へ感謝を捧げる「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」です。家を掃除して清浄にしてから始めます。

昔から沖縄では家の敷地内に6柱10か所の神様が各所に鎮座され、外部からのヤナカジ・シタナカジ(悪疫や悪霊、嫌な噂)を払い除け、守ってきたとされてきました。

そこで沖縄の旧暦12月24日は旧正月に向けた年末に、「この一年、家や家に住む家族を安泰に守っていただき、ありがとうございます。」と感謝の拝みを捧げます。

そのため春のお彼岸・秋のお彼岸・沖縄の旧暦12月24日、の3つのシーズンにヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行う風習があります。

②ウグァンブトゥチ(御願解き)

旧正月を迎える旧暦12月24日の年末に、この一年の祈願をヒヌカン(火の神)から請い下げる儀礼です。

沖縄の旧暦12月24日は、旧正月に向けた今年1年の締めくくりの日です。そこで今年の旧正月から捧げてきた、家族安泰や健康などの祈願事を一度請い下げます。

この祈願事を下げる儀礼が「ウグァンブトゥチ(御願解き)」です。沖縄の言葉で「ウグァン(御願)」が祈願事、「ブトゥチ(解き)」が解くを差します。

ヒヌカン(火の神)祭壇に供えた、ウコール(香炉)の灰には、一年の祈願事や家族の善きこと、悪しきこと、全てのデータが詰まっていますので、ウコール(香炉)の掃除は欠かせません。

③上天の拝み

「上天の拝み」とは旧暦12月24日に行う一連の儀礼の締めくくりとして、里帰りするヒヌカン(火の神)をお見送りする儀礼です。

ヒヌカン(火の神)は旧正月の年末年始に、上空にある天界の神様「ウティン(御天)」の元へ里帰りするとされてきました。

ヒヌカン(火の神)が、沖縄の旧正月へ向けて里帰りをする日が旧暦12月24日です。沖縄では「上天の拝み」を行い、里帰りをするヒヌカン(火の神)をお見送りします。

ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)

ウグァンブトゥチ(御願解き)の前に、家を守護する神々様「ヤシチヌカミ(屋敷の神)」へ感謝の拝みを捧げます。ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の前には家を大掃除しましょう!

ここでは簡単にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)の順番とお供え物、手順を解説します。

ただし沖縄では広くヤシチヌウグァン(屋敷の御願)で祖霊神(お仏壇)にも感謝の拝みを捧げてきましたが、ご先祖様としてヤシチヌウグァン(屋敷の御願)からは外す地域や家もあるので、確認をすると良いでしょう。

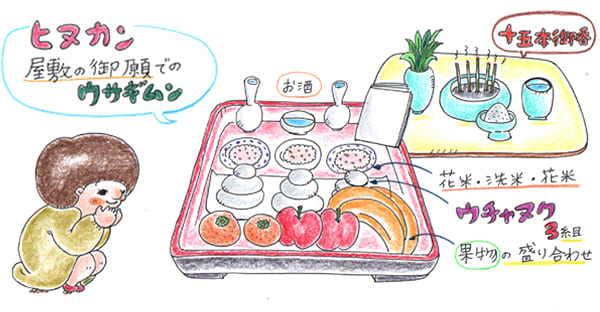

①ヒヌカン(火の神)

「ヒヌカン(火の神)」とは家を守護するパーソナルな神様で台所に祀っています。また他の神々様へ伝達ができるネットワーク的な役割を果たす神様です。

【お供え物】

・ウチャヌク(お茶の子)…3組

・シルカビ(白紙)

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…2皿

・アライグミ(洗い米)…1皿

【お線香】

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・日本線香…15本、もしくは5本

・沖縄線香…タヒラ半(2枚と半分)

※上記イラストをご参照のうえ、整えてください。

かつては母・妻など家の女性が台所を担ってきたため、女性が担う神様として伝わりました。現在でもヒヌカン(火の神)は主にお世話をする女性のみが、ヒヌカン(火の神)に触れることができると考える家は多いです。

旧暦12月24日、2025年1月23日(木)の朝、ヒヌカン(火の神)へ最初に拝みを捧げましょう。屋敷の神々様が、これから家の者が拝みに廻ってくることを伝えてくれます。

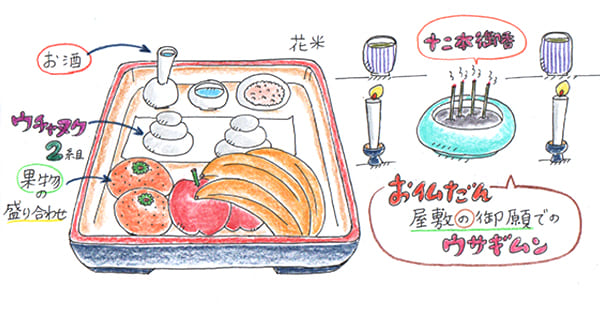

②祖霊神(カミ)

「祖霊神(カミ)」はご先祖様が家を守護するカミ(神)となった姿です。沖縄では人が亡くなると七代先に家を守護するカミ(神)になると信じられてきました。

祖霊神(カミ)への拝みはお仏壇に向かって行います。

【お供え物】

・ウチャヌク(お茶の子)…2組

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…1皿

【お線香】

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香…12本、もしくは4本

・沖縄線香…タヒラ(2枚)

※上記イラストをご参照のうえ、整えてください。

先祖代々位牌「トートーメー」を祀る本家「ムチスク(宗家)」では、遠いご先祖様を祀る「ウタナー(神棚)」を祀っていることもあるでしょう。この場合はウタナー(神棚)へ拝みを捧げます。

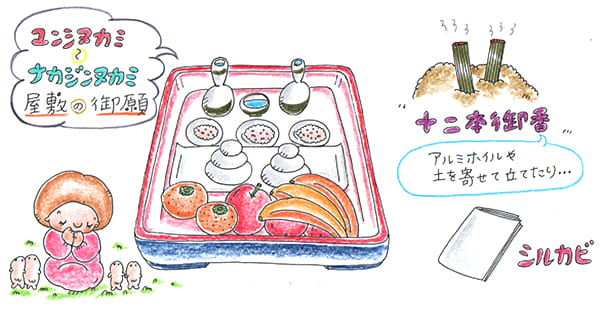

③ユンシヌカミ(四隅の神)

「ユンシヌカミ(四隅の神)」は敷地の東西南北に鎮座される4柱の神様で構成されています。家に結界を張り、悪しきものを跳ね除けてくれる神様です。

ユンシヌカミ(四隅の神)からは屋外への巡拝として、同じお供え物で廻ります。沖縄では「ビンシー(瓶子)」と呼ばれる木箱が、屋外のお供え物に便利です。ホームセンターなどで販売しています。

【お供え物】

・ウチャヌク(お茶の子)…2組

・シルカビ(白紙)

・ナイムン(果物)の盛り合わせ

・ウサク(お酒)

・ハナグミ(花米)…2皿

・アライグミ(洗い米)…1皿

【お線香】

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香…12本、もしくは4本地域によっても異なりますが、屋外のお供え物とともにニヌファヌカミ(北の神)から、東西南北の四隅へ右回りに巡拝するとされます。

・沖縄線香…タヒラ(2枚)

※上記イラストをご参照のうえ、整えてください。

地域によっても異なりますが、屋外のお供え物とともにニヌファヌカミ(北の神)から、東西南北の四隅へ右回りに巡拝するとされます。

④ウジョーヌカミ(門の神)

「ウジョーヌカミ(門の神)」は家の門に、右端・左端で対に鎮座される神様です。ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)では、門の中央に向かって拝みを捧げます。

お供え物も屋外のお供え物セットをそのまま供えて問題はありません。家・地域によって左右それぞれのウジョーヌカミ(門の神)へ拝むことがあるので、家族に一度確認をしても良いでしょう。

⑤フールヌカミ(トイレの神)

「フールヌカミ(トイレの神)」は家のトイレに鎮座される神様です。家の神様のなかでは最もパワーのある神様とされ、お祓い事では特に拝まれてきました。

かつて沖縄でトイレは屋外にありましたよね。フールヌカミ(トイレの神)でも屋外用のお供え物として同じものを供えます。

分譲マンションなどでかつての沖縄のように充分な敷地がなく、6柱全ての神々様を巡拝できない環境にあった場合には、最もパワーのあるフールヌカミ(トイレの神)へ拝むとも言われてきました。

※一方で集合住宅では玄関に鎮座される「トゥパシラヌカミ(戸柱の神)」へ拝むと考える家もあります。家族に確認をすると良いでしょう。

⑥ナカジンヌカミ(中陣の神)

「ナカジンヌカミ(中陣の神)」は家の中央に位置する神様で、ヤシチヌカミ(屋敷の神)を束ねる存在です。

屋敷の敷地の中央に位置する神様なので、かつての平屋では玄関と門の間あたりに鎮座されると言われてきました。

ヤシチヌウグァン(屋敷の神)で最後にナカジンヌカミ(中陣の神)へ拝みを捧げると、ナカジンヌカミ(中陣の神)は神々への拝み事を束ねてウティン(御天)へと報告すると伝えられています。

沖縄旧暦12月24日:ヒヌカン(火の神)の煤払い

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)を掃除します。掃除をして清浄に整え、ウグァンブトゥチ(御願解き)へと移りましょう!

ヒヌカン(火の神様)が宿るウコール(香炉)の煤(すす)には、その家の毎日の出来事が記録されるとされてきました。

ヒヌカン(火の神様)は、この家の記録を持って旧暦12月24日~翌旧暦1月4日(地域によって異なる)に里帰りをします。

①ヒヌカン(火の神)の里帰り

ヒヌカン(火の神)が年末年始にウティン(御天)の神様の元へ里帰りする理由は、家の記録を神様へご報告するためです。

ウコール(香炉)の灰や煤(すす)には家で起きた一年の出来事が記録されています。その記録されている良きことも悪いことも、全てを神様へご報告するのです。

ヒヌカン(火の神)の灰や煤(すす)に残っている記録を改ざんしないよう、家族はむやみに触ってはいけない、掃除をする時は理由を述べてから行うとされてきました。

そのヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)を掃除できる暦が旧暦12月24日に行う「煤払い」です。とは言え、現代ではヒヌカン(火の神)へ掃除の理由を伝えれば、いつでも掃除しても良いとする家も増えています。

ウグァンブトゥチ(御願解き)前の煤払い

◇ヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)の底に鎮座されます

ヒヌカン(火の神)祭壇の煤払い前には、手を合わせて掃除をする理由を「煤がいっぱいになったので掃除をします」と伝えると良いでしょう。

煤払いにより、記録された一年の悪い事柄を消し去り、良い事柄のみをヒヌカン(火の神様)へ報告してもらう意味合いも込められます。

①灰・煤(すす)をこす

最初にウコール(香炉)の底から、ヒヌカン(火の神)が宿る灰を取り出します。茶さじ3杯ほど取り出せばよいでしょう。

ウコール(香炉)に残った灰はザルやこし器を使ってこします。大きな新聞紙を広げてこすと便利です。全てをこし終えたら、最初に取り出した灰をウコール(香炉)に戻します。

続いてこした灰や煤(すす)をウコール(香炉)に入るだけ入れましょう。入りきらなかった残りの灰や、煤(すす)は捨てても問題はありません。

②祭壇を掃除する

ヒヌカン(火の神)に使用する食器は、潮水(塩水)に浸けると良いです。食器を潮水(塩水)に浸ける理由は、禊(みそぎ)を祓います。

潮水にしばらく浸けたら取り出し、水洗いをして塩気をすすぎましょう。最後に乾拭きをして禊払いは終わりです。

日頃から備えているマース(お塩)、ハナイチ(花生け)の水、ミジトゥ(お水)、ウサク(お酒)は全てを一度捨てて新しく交換します。

この他、ヒヌカン(火の神)の掃除「煤払い」について詳しくは下記もご参照ください。

ウグァンブトゥチ(御願解き)

「ウグァンブトゥチ(御願解き)」は沖縄の旧正月に向けて、一年の祈願「ガンタティー(願立て)」を一度請い下げる儀礼です。

沖縄では「家族が一年健康に安泰に暮らせますように」など、旧正月などに立てた祈願事を「ガンタティー(願立て)」と言います。

ウグァンブトゥチ(御願解き)で叶えられた願立て(祈願事)、厄祓いにより平和が続くことへ深く感謝を捧げます。

一方で起きてしまった不幸事は重なることのないよう、コチラも請い下げると良いでしょう。ガンタティー(願立て)を下げる・解く儀式が「ウグァンブトゥチ(御願解き)」です。

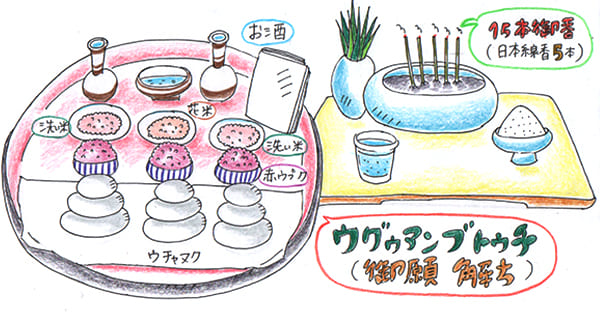

ウグァンブトゥチ(御願解き)のお供えもの

ウグァンブトゥチ(御願解き)では、赤ウブク(赤飯)を供えます。

沖縄で旧暦12月24日に行うヒヌカン(火の神)への一連の儀礼では、赤ウブク(赤飯)とハナグミ(花米・お米)のお供えものが一般的です。

神様へのお供えものとして「ビンシー(瓶子)は必須!」と言う人もいますが、必ずしも必要ではないのでお盆にタッパーや小皿で用意しても良いでしょう。

ビンシー(瓶子)はお供えものに便利な道具ですが、沖縄の御願における歴史的には浅い風習であり戦後に民衆を中心にして広がった地域もあります。

①日頃のお供え物

日頃からヒヌカン(火の神)にお供えをしているマース(盛り塩)・ミジトゥ(お水)・供え葉(チャーギやクロトンなど)はキレイに整えましょう。

マース(盛り塩)が固まっていた一度捨ててから交換し、ミジトゥ(お水)も継ぎ足すのではなく全てを交換します。供え葉(チャーギやクロトンなど)も枯れていたら交換し、水を交換してください。

②ウサク(お酒)

ウグァンブトゥチ(御願解き)で供えるウサク(お酒)は、左右に徳利2本を対で置きます。その中央におちょこに継いだお酒を供えると良いでしょう。

ビンシー(瓶子)で供える時にはヒヌカン(火の神)側の3つのスペースに供えます。

③お米

ウグァンブトゥチ(御願解き)で供えるお米は「ミハナ(御花)」、もしくは「ハナグミ(花米)」と呼ばれてきました。

沖縄ではそのままの乾いたお米「カラミハナ(渇き御花)」、そしてお米を7回すすいだ「アライミハナ(洗い米御花)」を供えます。

左右に2皿のアライミハナ(洗い米御花)、その中央に1皿のカラミハナ(花米)を配置しましょう。ビンシー(瓶子)では手前3つのスペースに整えると良いでしょう。

ミハナ(御花)は純潔な神様へのお供え物として長く供えられてきました。ビンシー(瓶子)についても併せて、下記コラムで詳しく解説しています。

④ウチャヌク

ウチャヌクは漢字で書くと「お茶の子」、神様へ供える3段重ねのおもちです。沖縄ではもち粉を水で溶いてタネを作り、蒸したおもちを供えてきました。

ビンシー(瓶子)にウチャヌク(お茶の子)まで供えることができないので、後述する赤ウブク(お赤飯)と一緒に、お盆に供えると良いでしょう。

ウグァンブトゥチ(御願解き)で供えるウチャヌク(お茶の子)は3組です。ウチャヌク(お茶の子)の下には奉書紙や習字の半紙などの、白い紙を敷いて供えます。

⑤赤ウブク(赤飯)

最後に赤ウブクを3膳供えます。「ウブク」とは沖縄の言葉で「ご飯」、赤ウブクは赤いご飯です。

ウブクを3膳供える沖縄の儀礼「ウグァン(御願)」は多いので、仏飯器など3膳を専用に用意しておくと便利でしょう。

また赤ウブク(赤飯)は赤飯でも良いですし、古代米を混ぜて炊いて赤くする家もある他、赤い着色料で色を付ける家も多いです。

⑥シルカビ(白紙)

「シルカビ(白紙)」とは習字の半紙を四つに手で千切り、さらに二つ折にした神様へのお供え物です。沖縄ではシルカビ(白紙)を神様への税金として、お供え物に添えます。

旧暦12月24日にはウグァンブトゥチ(御願解き)の後、シルカビ(白紙)を焚く家もあるでしょう。近年ではシルカビ(白紙)を焚かない家も増えているので、家族に確認しても良いかもしれません。

ウグァンブトゥチ(御願解き)で供えるお線香

沖縄の旧暦12月24日、2025年1月23日(木)に行うウグァンブトゥチ(御願解き)では、ジュウゴフンウコー(十五本御香)を供えます。

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・日本線香…15本、もしくは5本

・ヒラウコー(平線香)…タヒラ半(2枚と半分)

沖縄では沖縄線香の「ヒラウコー(平線香)」を供える家庭が多いですよね。ヒラウコー(平線香)は、価格が安く手に入りやすいお線香でした。現代は日本線香でもヒラウコー(平御香)でも構いません。

日本線香でも良い?

ヒヌカン(火の神)へ供えるお線香は、日本線香でも問題はありません。日本線香は沖縄で「イップンウコー(一本御香)」や「カバシウコー(香り御香)」などと呼ばれています。

でんぷんを原料として作られた沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」と比べて、香木から作られた日本線香は高級なお線香でした。

一方でヒラウコー(平御香)は香りがないため、昔の沖縄で日本線香は特別なウグァン(御願)で用いられてきたのです。

お線香が多すぎて割れた!

現代のヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)もコンパクトなものが多いですよね。

15本ものお線香を供えるとウコール(香炉)が割れることもあるため、日本線香5本を供えるのも良いでしょう。

香り高い日本線香は、かつては高級だったこともあり、ウティン(御天)へウグァン(御願)が届きやすいとして三本を一本として扱う家も多くありました。

●日本線香1本の「三位一体」

・ウティン(御天)

・ジーチ(地)

・リュウグ(竜宮=海)

日本線香15本分を意味する「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」のウグァン(御願)であれば3分の1にあたる日本線香5本のみを供える、と言う考え方もあります。

ウグァンブトゥチ(御願解き)の拝み方

沖縄でウグァン(御願)に対してはさまざまな考え方がありますが、誠実・丁寧に伝えるならば現代の言葉で問題はありません。

ただウグァンブトゥチ(御願解き)にあたり、一般家庭で正確なグイス(祝詞)を必ずしも唱えなくても良いものの、伝えるべき内容を押さえておきたいところです。

ウグァンブトゥチ(御願解き)で大切な事柄は、下記の7つとなります。

①今日の暦

旧暦12月24日であることをご報告します。ヒヌカン(火の神)へ本日なぜ、家の者が拝みを捧げているのかをお伝えするためです。

ヒヌカン(火の神)を祀る家では、毎朝拝みを捧げていることもあるでしょう。この場合は今日の暦を伝えて、無事に旧暦12月24日の儀礼を済ませることができるよう、お見守りをお願いしてください。

②ウグァンブトゥチ(御願解き)を行う

旧暦12月24日のこの日、ヒヌカン(火の神)の前で家族が集まりウグァンブトゥチ(御願解き)を行っていることを伝えます。お供え物もお伝えして受け取っていただきますようお願いもすると良いでしょう。

③悪しきことを改める

ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)の灰に記録されている一年の出来事のなかで、悪しきこと・災い事は請い下げて改めることをお願いします。悪しきこと・災い事を改めて翌年まで持ち越さないためです。

④感謝の言葉

一年の締めくくりとしてヒヌカン(火の神)へ、この一年間の守護への感謝を捧げます。「この一年も変わらぬお見守りとお導きをありがとうございます。」などです。

神様へのウグァン(御願)は願いが叶った時に感謝を伝えます。ヒヌカン(火の神)は、その家に住む家族の日々の安全、穏やかな暮らしを守護してくださっているので、節目ごとにお礼を伝えると良いでしょう。

⑤悪疫・悪霊祓い

沖縄のウグァン(御願)ではお祓い行事で「ヤナカジ・シタナカジ」を祓うようにお願いしますよね。「ヤナカジ・シタナカジ」とは悪疫や悪霊、穢れた霊などです。

ウグァンブトゥチ(御願解き)では、今後も変わらずヤナカジ・シタナカジ(悪疫・悪霊)を押し退けていただくようにお伝えします。

そして家の者を守護するヒヌカン(火の神)へご先祖様の悪い行いは持ち越さず、真似事も含めて再び起きませんように祈ってください。

⑥果報を祈願する

そして来る新しい一年に向けて、今年起きた喜ばしい事柄は来年へと持ち越されますようにと、お伝えしましょう!

さらに新しく福がもたらされる報告「果報」が増え、新しい一年も家族が幸せに穏やかに過ごせますよう祈願します。

現代の言葉でも自分達がしっかりと理解できる言葉で、誠実に丁寧に感謝を伝えることが大切です。

ウグァンブトゥチ(御願解き)の一例

「ウートゥートゥー、ヒヌカンガナシー」と最初にお伝えして、ウグァンブトゥチ(御願解き)を始めます。

沖縄の言葉で「ウートゥートゥー」は「あな尊い(尊いお方)」ですよね。「ヒヌカンガナシー」はヒヌカン(火の神)を尊ぶ尊敬語「ガナシー(様)」を添えた言葉です。最後には再び「ウートゥートゥー(あな尊い)」と添えて締めます。

あくまでも一例ですので自分達の心地よい納得できる言葉で、親しみ深いヒヌカン(火の神様)へ拝むと良いでしょう。

グイス(祝詞)の例文

「ウートゥートゥー ヒヌカンガナシー

(あな尊き ヒヌカンの神様)

今日は旧暦12月24日でございます。

今日の良き日にこれから御願解きを行いますので、

どうぞ悪しき事柄や災い事はここで下げていただき、

改めさせていただきますように。

この一年、

変わらぬお見守りとお導きをありがとうございます。

どうぞこれからも

ヤナカジ・シタナカジ(悪疫・悪霊)

シジナランムは押し退けていただき

チジウリーさせてくださいませんように。

家族みなが幸せで

家内安全・家庭円満・夫婦和合し

百果報授かり、喜び招かれますよう、

ミーマンティー ウタビミスーリー。

(見守ってください)

ウートゥートゥー

(あな尊い)。」

沖縄の言葉で「シジナランム」とは「歓迎しない者」です。また「チジウリー」とはご先祖様の悪い行いが再現されることを差します。

①まずはヒヌカン(火の神)へ敬意を伝えましょう!

沖縄ではウグァン(御願)を通して手順を間違えることによる「ウグァンブスク(御願不足)」や、タブーに触れることを恐れてヒヌカン(火の神)とのつながりを断つ家も増えました。

けれども一般家庭で行うウグァンブトゥチ(御願解き)はユタ・ノロとは違います。「拝み言葉が分からないから」と神々様を避けるでは本末転倒ですよね。

時に周囲の人々や神様へ教えを受けながら拝みを捧げる気持ちの方が大切だからです。

祖霊信仰の強い沖縄ですが、同時に御嶽により樹木・海・山・土などの自然そのものを「カミ」として畏れ敬うアミニズム信仰・ウタキ(御嶽)信仰もあるため、「言葉」に大きな意味はないと考える人もいます。

②ヒヌカン(火の神)を仕立てる日としても最適

沖縄で旧暦12月24日は、ヒヌカン(火の神)を仕立てたり交換にも良い日です。沖縄で旧暦12月24日はヒヌカン(火の神)の煤払い日、ウイミ(節目)ですよね。

この日をきっかけに新しくヒヌカン(火の神)を新調したり、ヒヌカン(火の神)祭壇を新調・交換するのも良いでしょう。

昔は実母・義母からヒヌカン(火の神)の灰を譲り受けて継承してきましたが、近年では新しく灰を購入して神様を迎え入れる人も増えています。

まとめ:沖縄の旧暦12月24日は一年の祈願を下げます

沖縄の旧暦12月24日は、いわゆる旧正月へ向けた年末の大掃除「煤払い」と同じ役割の日です。次に訪れる沖縄の旧暦12月24日は、2025年1月23日(木)ですね。

喪中はお正月のお祝い事は避けますが、お祝い事でない限りは旧暦行事を進めても良いでしょう。紅白のかまぼこやしめ縄などの正月飾りは控え、神様への儀礼は行います。

ウグァンブトゥチ(御願)もそのひとつです。また喪中の家では旧暦1月16日は、あの世の正月「ミージュールクニチー(新十六日)」に、お墓参りやお仏壇前で供養行事を行います。

まとめ

ウグァンブトゥチ(御願解き)とは

●旧正月へ向けた年末行事

・旧暦12月24日に行う

・2025年1月23日(木)

・煤払い(掃除)後に行う

・ヒヌカン(火の神)を仕立てるにも最適●お供え物

・お酒

・お米

・ウチャヌク

・赤ウブク

・日々のお供えもの

・ジュウゴフンウコー(十五本御香)

※シルカビを添える家もある●拝む事柄

・旧暦12月24日であること

・これから御願解きを行う

・悪しきこと、災い事は請い下げ改める

・一年間の守護への感謝

・悪疫・悪霊を押し退けていただく

・ご先祖様の悪い行いは再び起きませんように

・喜ばしいことが増える

・家族が幸せでありますように