・墓じまいにはお布施は必要?

・墓じまいのお布施で包む金額相場は?

・墓じまいでお布施の準備や渡し方マナーとは?

読経供養による魂抜き「閉眼供養」を行い始まる、一般的な墓じまいでは僧侶へお布施をお渡しします。

ただお布施はサービス料ではなく、香典でもない、お布施の包み方や渡し方があるため、把握しておきたいところです。

本記事を読むことで、墓じまいにお布施が必要かどうかや、お布施を包む金額相場やマナー、渡すのに良いタイミングや渡し方などが分かります。

墓じまいにお布施は必要?

◇読経供養を伴う墓じまいでは、僧侶へお布施をお渡しします

墓じまいで遺骨を取り出すにあたり、お墓の魂を抜く「閉眼供養」を行うため、施主は僧侶に読経供養を依頼するでしょう。

本来お布施は仏教における徳行であり、何かのサービスに対する料金ではないのですが、現代では読経供養に対して、感謝の気持ちの表れとしてお布施を包むようになりました。

また寺院墓地のお墓を墓じまいする場合、お布施に「離檀料」を併せて包みます。

| <墓じまいのお布施> | |

| ①閉眼供養 (読経供養を依頼) | ・約3万円~5万円/1回 |

| ②離檀料 (寺院墓地の場合) | ・約3万円~20万円ほど |

「離檀料(りだんりょう)」とは、菩提寺である寺院から抜ける時に、今までのお礼として包むお金です。

寺院墓地にお墓が建つ場合、その寺院は菩提寺であり、お墓を建てた家は檀家として、寺院を経済的にサポートします。

けれども墓じまいにより檀家を辞めることになる際のお金が「離檀料」です。

墓じまいとは?

◇「墓じまい」とは、現存するお墓を閉じることです

「墓じまい」では現存するお墓を閉じるため、墓石を撤去し墓地を更地にして使用権を返還します。

また、墓じまいではお墓の撤去前に、納められた遺骨を取り出さなければなりません。

・遺骨を取り出す

・お墓を撤去する

・墓地を更地にする

・使用権を返還する

・遺骨を新たに供養する

人の遺骨は勝手に移動・破棄することは刑法190条により、法的に禁じられていますので、相応の行政手続きが必要です。

このようなことから取り出した遺骨を新たに供養するまでが「墓じまい」となります。

「改葬」とは?

◇「改葬」とは、現在のお墓から新しい墳墓へ、遺骨を移すことです

「墓じまい」は民間から生まれた言葉であるのに対して、「改葬(かいそう)」は行政手続き上の言葉となり、遺骨を他の墳墓へ移すことを指します。

厚生労働省の発表を見てみると改葬は2011年以降急増し、2021年には約4万件も増加しました。

| <お墓の改葬件数> | |

| ・2011年 | …7万6,662件 |

| ・2021年 | …11万8,975件 |

この数字からも、現代の日本で墓じまいが広がっていることが分かりますよね。

背景にはお墓の維持管理の負担や、お墓の継承者問題が垣間見えます。

「墳墓(ふんぼ)」とは遺骨を納骨する場所の総称で、お墓だけではなく、現代では納骨堂や集合墓、合祀墓(永代供養墓)なども墳墓にあたり、改葬が可能です。

墓じまいの基本的な流れ

◇墓じまいを進めるにあたり、改葬許可証が必要です

墓じまいでは遺骨を取り出し移動するため、改葬許可申請を行い、改葬許可証を交付してもらいます。

改葬許可申請はお墓がある地域の市区町村役場で行いますが、現存のお墓がある墓地の墓地管理者や、新しい納骨先から書類を揃えなければなりません。

一般的に、墓じまいは以下のような手続きや流れで進められます。

| <墓じまいの基本的な流れ> | |

| ①親族の同意を得る | ・遺骨の供養方法の相談 ・墓じまい費用の分担を相談 |

| ②必要書類を確認する | ・自治体のホームページ ・改葬許可申請書のダウンロード |

| ③新しい納骨先を選ぶ | ・受入証明書をもらう |

| ④墓地管理者に連絡する | ・埋葬証明書をもらう |

| ⑤改葬許可証を取得する | ・改装許可申請書 ・受入証明書 ・埋葬証明書 (身分証明書など) |

| ⑥閉眼供養 | ・読経供養の依頼 ・お布施を準備 |

| ⑦ご遺骨の取り出し | ・石材業者へ依頼 ・遺骨の搬送 |

| ⑧墓石を撤去 | ・石材業者へ依頼 ・墓地を更地にする ・使用権の返還 |

| ⑨遺骨を納める | ・納骨式 ・読経供養の依頼 ・お布施を準備 |

墓じまい一連の流れでお布施を準備する場面は、遺骨を取り出す前の閉眼供養、そして遺骨を新しい納骨先に納骨する際の納骨式です。

墓じまいのお布施:金額相場は?

◇墓じまいのお布施相場は、約3万円~5万円/1回です

寺院墓地に建つお墓の墓じまいの場合、お布施には離檀料が含まれるなど、寺院との関係性によって、包むお金の金額も大きく変化します。

けれども檀家制度が根付いていない沖縄では、一般的に1回の読経供養に対して約3万円~5万円を目安に、法要によって金額を上下しながら包む人が多いでしょう。

下記は、法要で違うお布施で包む金額の一例です。

| <お布施金額の一例> | |

| [法要] | [費用目安] |

| ①閉眼供養 (墓じまい) | ・約3万円~10万円ほど/1回 |

| ②開眼供養 (建碑式) | ・約5千円~1万円ほど/1回 |

| ③お布施に付随する費用 | ・御膳代 ・御車代 ・約1万円~2万円 |

お布施はもともと料金・代金ではないため、明瞭な金額提示がありません。

不安があれば施主経験が豊富な高齢の親族に相談するのも一案です。

僧侶に直接お伺いすると「お気持ちで」などと返ってくるので迷います。

このような場合、「料金はいくらですか?」などの直接的な表現は避けて、「みなさまおいくらくらい包まれているでしょうか?」などと聞けば良いでしょう。

墓じまいのお布施にダメな金額はある?

◇基本的には、お布施の金額に上限はありません

結婚式のご祝儀や葬儀の香典マナーに倣い、「割りきれる偶数は避ける」と考える施主もいますが、お布施ではそのようなマナーもないので準備もしやすいです。

また、弔事では忌み数字として避けられる、「4や9」などの数字でも問題ありません。

ただし墓じまいのお布施を渡す際には、下記の点には注意をします。

・中途半端な金額にしない

3万円・5万円など、切りの良い数字がベストです。

また時に離檀料など、金額提示があり端数の数字が出てくる場合には、繰り上げて切りの良い数字で包むと良いでしょう。

閉眼法要とは?

◇「閉眼供養」とは、お墓から魂を抜く儀式です

宗派によっては「脱魂式」や「抜魂式」、「御精根抜き」とも呼ばれ、お寺の墓地だけでなく公営墓地や民間墓地でも行われます。

●閉眼供養のお布施相場…約3~10万円ほど

地域やお寺によって金額に差があり、先祖代々の繋がりが深い寺院や、格式の高い寺院では、約20万円ほどのお布施を包む家もあります。

また最近ではネットの僧侶手配サイトもありますよね。

ネットで僧侶を手配する場合は、明瞭な料金提示が行われます。

開眼法要とは?

◇「開眼供養」とは、お墓に魂を宿す儀式です

また「魂入れ」や「お性根入れ」とも呼ばれ、寺院にお墓を建てる場合は、開眼供養を行う必要があります。

しかし宗旨宗派不問の霊園や公営墓地などにお墓を建てる場合、仏教徒でなければ、開眼供養を行わなければならない訳ではありません。

●開眼費用のお布施相場…約3~5万円ほど

ただし1回の読経供養に対するお礼の気持ちなので、納骨式や法要など、開眼法要と同日に行う場合は、複数回分の金額でお金を包み、高額になることもあります。

閉眼供養も開眼供養も宗派や風習、付き合いによって異なると考えてください。

墓じまいに香典は必要?

◇墓じまいに香典を持参する必要はありません

葬儀や法要などでお渡しする香典は、相互扶助の目的でお悔やみの気持ちを表し、遺族にお渡しするものですので、香典は持参しません。

けれども墓じまいと同日に、下記の法要や式が行われる場合には、その内容に倣い香典を包みます。

| <お布施金額の一例> | ||

| [法要] | [お金の種類] | [費用目安] |

| ①納骨式 | ・御香典 (不祝儀袋) | ・友人…約3千円~1万円ほど ・遠い親族…約5千円~3万円ほど ・身内…約1万円~5万円ほど |

| ②開眼供養 (建碑式) | ・建碑御祝 (祝儀袋) | ・友人…約5千円~1万円ほど ・親族…約2万円~3万円ほど |

また墓じまい当日に、開眼法要と納骨式の両方を行う場合には、納骨式の弔事マナーに倣い、不祝儀袋で香典を整えます。

これはお祝い事の慶事よりも、仏事にあたる弔事を優先するためです。

より詳しい香典の表書きや包み方に関しては、下記コラムをご参照ください。

・沖縄で御香典を包むマナー。中袋やお札の向き、連名で出す注意点

墓じまいのお布施以外に渡すお金はある?

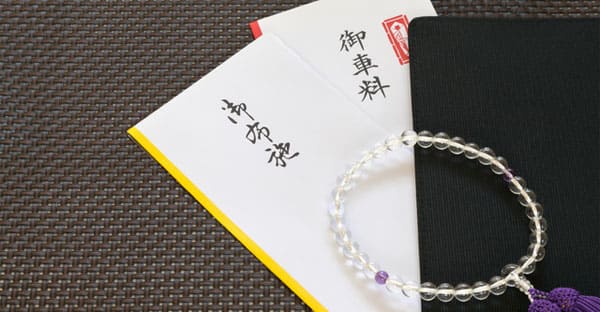

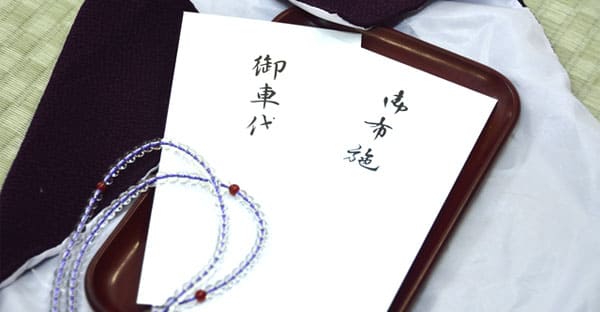

◇墓じまいではお布施とともに、御車料や御膳料をお渡しします

墓じまいではお布施とともに「御車料」「御膳料」をお渡しすることがあるでしょう。

特に個人墓地の墓じまいが多い沖縄では、「御車料」は包むパターンが多いです。

①御車料(御車代)

②御膳料(御膳代)

③離檀料

④石材業者へ支払う費用

寺院墓地に建つお墓の墓じまいの場合、お布施とともに離檀料を添えますが、こちらはお布施に多めに加算して包みます。

一方、御車料や御膳料は、お布施とは別封筒で準備をするのが一般的です。

「御車料」とは?

◇「御車料」とは、僧侶の交通費です

「御車料」「御車代」とは、お墓まで足を運んでいただいた際の交通費です。

寺院墓地では僧侶は敷地内で閉眼供養を執り行うため必要ありません。

個人墓地や民間霊園など寺院から出張した際に、往復のタクシー代金を目安に包むと良いでしょう。

| <御車料とは> | |

| [法要] | [お金の種類] |

| ①金額の目安 | ・約5千円~1万円ほど ・タクシー代が目安 |

| ②包み方 | ・厚手の白封筒 ・表書きは「御車料」 |

| ③渡し方 | ・お布施の下に重ねる |

結婚式などで遠くから列席していただいた方には、交通費としてお渡しすることがありますが、要するに同じ意味合いです。

「御膳料」とは?

◇法要の後、僧侶が会食に欠席された場合のお食事代です

墓じまいでは、施主が閉眼供養の後に会食の場を設けることがあります。

「御膳料」「御膳代」とは、この際に僧侶が会食に参加しなかった場合、お食事代としてお渡しするものです。

| <御膳料とは> | |

| [法要] | [お金の種類] |

| ①金額の目安 | ・約5千円~1万円ほど ・会食料金が目安 |

| ②包み方 | ・厚手の白封筒 ・表書きは「御膳料」 |

| ③渡し方 | ・お布施の下に重ねる |

そのため、会食の場を設けていなかったり、僧侶が会食に参加する場合には、御膳料を準備する必要はありません。

御膳料と御車料は、お布施とは別に包み、お布施の下に重ねてお渡しします。

離檀料とは?

◇お墓が寺院墓地にある場合、離檀料を乗せてお渡しします

「離檀料(りだんりょう)」とは、菩提寺(檀那寺)の檀家をやめる際に、それまでの菩提寺にお渡しするお布施です。

寺院墓地にお墓が建つ場合、その墓地管理者となる寺院は菩提寺(檀那寺)になります。

ただ沖縄では、そもそも寺院墓地があまり多くないでしょう。

また「離檀料」の言葉自体が近年生まれた言葉で、本来はお礼として包むお布施であり、法的根拠はありません。

| <離檀料とは> | |

| [法要] | [お金の種類] |

| ①金額の目安 | ・約5万円~20万円ほど |

| ②包み方 | ・お布施に金額を乗せて包む (表書きは「お布施」) |

| ③渡し方 | ・切手盆に乗せて渡す |

また近年では、離檀料を受け取らない寺院が増えた一方、100万円などの法外な離檀料を請求する寺院もあります。

ただ離檀料は商品のような「相場」がある訳ではなく、気持ちを表現したものです。

お布施と同じような性格のものと考えましょう。

離檀は檀家の義務ではありませんが、トラブルを避けるためには準備しておくことをおすすめします。

・【沖縄のお墓】沖縄で今のお墓を霊園へ移す「改葬」。経験者が語る5つのトラブル体験談

石材業者に支払う費用

◇石材業者への費用を、墓じまい当日に支払うことがあります

墓じまいでは、閉眼供養のすぐ後に遺骨を取り出し、お墓の解体・撤去工事を始めることが多いです。

閉眼供養とお墓の撤去工事が同日に行われる場合、石材業者へ支払う工事費用を当日に渡すことがあるでしょう。

●金額の目安

・約10万円ほど/1㎡

(お墓の解体・撤去費用の平均価格)

ただしお墓の解体・撤去工事費用は、お墓の立地や墓石の状況、墓地の広さなどにより変化しますので、予め見積もりを取ってもらいます。

墓じまいのお布施は墓地で違う?

◇墓じまいのお布施は、墓地管理者との関係性によって変わります

墓じまいで包むお布施は、僧侶にお渡しするものです。

閉眼供養をお願いしただけの関係性であれば、1回の読経供養に付き約3万円~5万円ほど包むのが一般的ですが、関係性が深い場合には、その関係にも配慮します。

そのため関係性が深くなる寺院墓地の墓じまいでは、お布施も高くなる傾向です。

その他、墓じまいのお布施で包む金額相場は、地域性も影響します。

公営墓地で墓じまいのお布施は?

◇公営墓地での墓じまいのお布施は、約3万円ほどです

「公営墓地」とは、都道府県や市町村、または自治体から委託された企業が管理・運営する墓地となります。

公営墓地は宗旨宗派不問なので、無宗教であれば閉眼供養は必須ではありません。

そのためインターネットなどで僧侶を手配する墓主も多く、墓じまいで包むお布施相場は低め傾向です。

また閉眼供養は必ずしも必要ではありませんが、後々のトラブルや親族トラブルを避けるためにも、行っておくことをおすすめします。

民間霊園で墓じまいのお布施は?

◇民間霊園での墓じまいのお布施相場は、約3万円~5万円ほどです

民営霊園は、宗教法人や社団法人などから委託された民間企業が管理・運営している墓地を指します。

民営霊園も宗旨宗派不問の墓地が多いため、閉眼供養は必須ではありません。

そして閉眼供養を行わないならば、お布施も必要ないでしょう。

そのため一般的には民間霊園での墓じまいであっても、閉眼供養を行うため、必然的にお布施を用意します。

民間霊園でも僧侶は自分達で手配できますが、霊園の管理事務所に訪ねると、僧侶を紹介してくれることが多いです。

寺院墓地で墓じまいのお布施は?

◇寺院墓地での墓じまいのお布施は、約5万円~30万円ほどです

「寺院墓地」とは、寺院が管理・運営している墓地となりますので、墓地を管理する寺院は菩提寺、お墓を建てた家は檀家となります。

墓じまいは檀家を抜けることになるため、一般的に墓主は離檀料を、約3万円~20万円ほど、お布施に上乗せするでしょう。

ただ離檀料に決まった料金設定や金額はありません。

…どうしても金額を知りたい場合は、「みなさんはどれくらい包まれていますか?」と尋ねてみるのがおすすめです。

また同じ寺院でお墓を片付けた方、親族に相談するのも良いでしょう。

ちなみに寺院墓地は、お寺の境内にある場合と、離れた場所にある場合があります。

寺院墓地に建つお墓を墓じまいするには、マナーとしてご住職の閉眼供養が必要です。

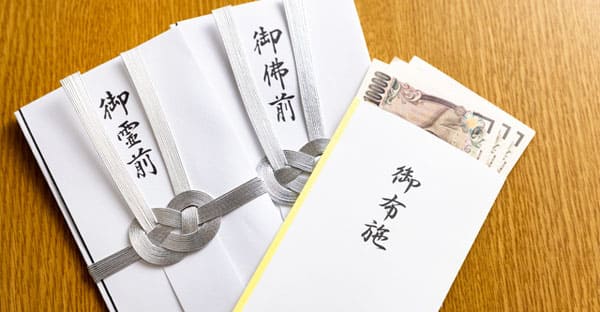

墓じまいのお布施の包み方は?

◇お布施はお悔やみではありません

弔事で準備するお布施は、しばしば香典などの弔事マナーと混合されますが、お布施は仏教修行のひとつ、徳行ですので、お悔やみを表すものではありません。

ただ法要や納骨式とともに執り行う閉眼供養など、墓じまいのお布施には、不祝儀袋で包んでも問題のないケースもあります。

けれども基本的には、厚手の白封筒・黒墨を使用し、お札の向きなどは慶事として準備すると良いでしょう。

①お布施を包むのし袋は?

◇お布施は、厚手の白封筒、もしくは不祝儀袋に準備します

お布施は不祝儀袋や、神事で扱う黄色×白の水引を付けた封筒で包む地域やシーンも多いですが、分からないならば厚手の白封筒が安心です。

ただし「不幸が重なる」として二重封筒は忌まれますので、お札が透けない厚手の白封筒を選んでください。

| <お布施を包む袋> | |

| [法要] | [お金の種類] |

| ①封筒 | ・厚手の白封筒(一重のもの) ・不祝儀袋でも良い |

| ②水引 | ・なし(水引がある場合) ・白×黒 ・白×黄色 |

| ③注意点 | ・郵便番号のマスがないもの ・事務用の二重封筒は避ける |

不祝儀袋を使う場合は、香典を贈る際と同様に、表書きの面に白黒か白黄などの水引があるタイプが好ましいでしょう。

より丁寧な包み方に奉書紙がありますが、包み方にもルールがあるので、白封筒が準備もしやすくおすすめです。

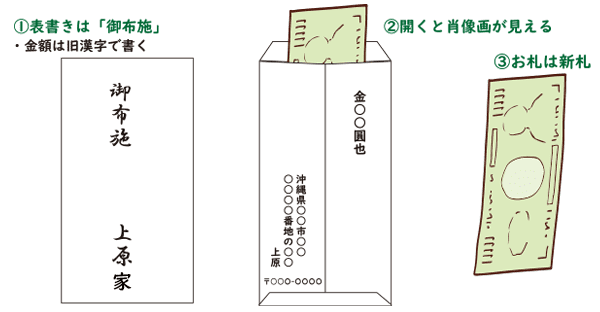

②墓じまいでお布施の表書きは?

◇お布施の表書きは「御布施」です

お布施は表面の中央上段に、「御布施」「お布施」と記載します。

近年では表書きが、すでに表面に印字されている商品もあるでしょう。

| <墓じまいのお布施:表書き> | |

| ①表書き | ●表面中央、上段 ・御布施 ・お布施 |

| ②表書きの下 | ●表面中央、下段 ・施主の苗字 (氏名の場合もあり) |

| ③書くもの | ・筆ペン、筆 ・黒墨 |

また表書きの「御布施」の中央下段には、差出人のフルネームまたは「◯◯◯家」と記載してください。

③お札の準備、入れ方は?

◇お札も弔事マナーではなく、祝儀マナーで準備します

お布施に入れるお札は新札を用意します。

通夜や葬儀の香典などでは新札を避けて、敢えてひと折りしますが、墓じまいのお布施はお悔やみではないので、新札を入れて問題ありません。

その他、お札を入れる一連のマナーは、祝儀マナーに倣います。

| <墓じまいのお布施:お札の入れ方> | |

| ①お札の状態 | ・新札を準備 |

| ②お札の向き | ・肖像画が上向き ・袋の入り口に肖像画 |

全てが弔事と反対です。

そのため封筒を開くと肖像画(顔の部分)が見えるような向きで、新札を封筒に入れると良いでしょう。

④新札を揃えて入れる

◇複数のお札は同じ向きに揃えて入れましょう

前述したように、お金を入れる際には新しいお札を用意します。

墓じまいのお布施は離檀料が入ると金額が大きくなることもありますが、お札の枚数に合わせて余裕のある大きめの封筒を選び、同じ向きで丁寧に揃えて入れましょう。

葬儀や通夜に参列する際に新しいお札を使うと、「事前に用意していた」ということになり失礼になってしまいますが、閉眼供養では気にしなくても大丈夫です。

裏書き

◇お布施の裏書きは、金額と住所・名前です

お布施は基本として厚手で一重の白封筒なので、裏書きに封入したお札の金額が入ります。

右上に金額を書き、左下には墓主(施主)の住所と苗字(もしくは氏名)を入れますが、住所の下には、郵便番号も記載してください。

| <裏書きの内容> | |

| ①右上 | ・お布施の金額 |

| ②左下 | ・住所 ・墓主(施主)の苗字(もしくは氏名) ・郵便番号 |

ここでの注意点として、お布施金額は旧字の漢数字を使います。

さらに上に「金」、金額の下に「也」を入れるので、例えば1万円を入れる場合は「金壱萬円也」となるでしょう。

漢数字

◇お布施の金額は旧字体の漢数字で記載します

お布施に限らず香典など、冠婚葬祭で包むお金の金額は、全て旧字体の漢数字で記載するのが一般的なマナーです。

下記が旧字体の漢数字になるので、参考にしてください。

| <旧字体の漢数字> | ||

| ●漢数字 | ||

| ・壱(一) | ・弐(二) | ・参(三) |

| ・四(四) | ・伍(五) | ・六(六) |

| ・七(七) | ・八(八) | ・九(九) |

| ・拾(十) | ・百(百) | ・阡(千) |

| ・萬(万) | ||

| ●その他 | ||

| ・金(金) | ・圓(円) | ・也 |

お布施の金額の前には「金」、後には「圓也」と書きます。

漢数字は細かい部分もあるので、日ごろから筆に慣れていない人は、筆ペンなどを利用すると書きやすいでしょう。

墓じまいのお布施はいつ渡す?

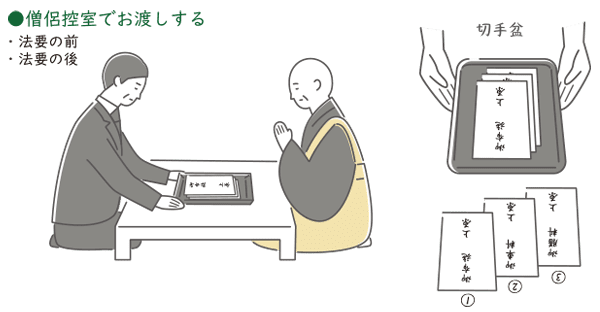

◇閉眼供養の前後、僧侶の控室でのお渡しがベストです

墓じまいのお布施は、閉眼供養の前後のタイミングでお渡しすると良いでしょう。

通夜や葬儀、法要などでは、僧侶をお迎えした後、僧侶の控室でご挨拶をする際に、ご挨拶とともにお布施を差し出す流れが一般的です。

ただし閉眼供養は墓前供養なので、配慮をするとより良いです。

| <墓じまいでお布施を渡すタイミング> ●良いタイミングの順番でお伝えします | |

| ①閉眼供養の後 | ・法要のお礼とともに ・僧侶控室 |

| ②閉眼供養の前 | ・お迎えのご挨拶とともに ・僧侶控室 |

| ③僧侶のお見送り | ・お見送りのご挨拶とともに |

法要を執り行う場所が、墓前などの屋外や自宅の場合、お布施を先にお渡しすると、法要中にお布施を置く場所がなくなる可能性があります。

また法要中にお布施がなくなるなどのトラブルを避けるためにも、閉眼供養後の僧侶控室がベストです。

お布施の持ち歩き方

◇お布施は袱紗(ふくさ)で持ち歩きます

墓じまいのお布施を入れた封筒や奉書紙は、単純にバッグに入れるのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。

本来、お布施や香典をそのまま持ち歩く行為はマナー違反です。

しばしば、封筒が入っていたビニール袋に入れて持ち歩く人も見受けますが、失礼にあたるため、袱紗(ふくさ)を準備しましょう。

また墓じまいのお布施は、光沢のない黒や草色、紫色の無地など、落ち着いた寒色系を選びます。

最近では100円均一でも販売しているので、慶事・弔事兼用の紫の袱紗(ふくさ)を、ひとつ持っておくと便利です。

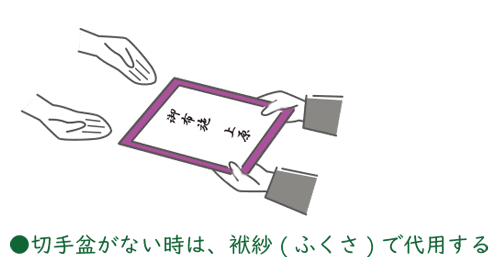

切手盆に乗せる

◇お布施は小さいお盆「切手盆」に乗せてお渡しします

墓じまいのお布施を、僧侶に直接手渡しする行為は失礼にあたるため、切手盆に乗せて差し出すのがマナーです。

切手盆がない時には、包んでいた袱紗(ふくさ)を切手盆代わりにして、座布団のようにお布施を袱紗(ふくさ)に乗せてお渡しします。

| <切手盆に乗せる> | |

| ①お布施の準備 | ・切手盆か袱紗(ふくさ)に乗せる ・お布施の順番を整える (お布施、御車料、御膳料) |

| ②お布施の渡し方 | ・僧侶に文字を向ける ・両手で差し出す |

今では机を介してお布施をお渡しする施主も増えたので問題はないのですが、本来は机が僧侶との間にあった場合、机をよけた畳の上で、両手を付いてお辞儀をしながら、両手でお布施を差し出します。

お布施の封筒は向きを変え、切手盆を差し出すときには、僧侶が表書きを読みやすいように気を配りましょう。

渡すときの挨拶

◇墓じまいのお布施は、お礼とともにお渡しします

無言でお布施を手渡すのは失礼になってしまうため、お礼を述べながら渡すことが大切です。

| <墓じまいのお布施:ご挨拶> | |

| ①閉眼供養の前 | 「本日はよろしくお願いいたします」 「お越しくださり、誠にありがとうございます」 …など。 |

| ②閉眼供養の後 | 「本日はありがとうございました」 …など。 |

ただし、あまり長々とご挨拶する必要はありません。

朝からの閉眼供養で僧侶もお疲れになっていますから、簡潔にまとめるよう心がけましょう。

開眼供養を行う時のお布施は?

◇墓じまいの後、新たにお墓を建てる時は「開眼供養」を行います

墓じまいの後、一般的には合祀墓(永代供養墓)などを新しい納骨先に選ぶ墓主が多いですが、なかには新しく別の墓所にお墓を建て、納骨し直すこともあるでしょう。

一般墓を新しく建てた場合、最初に遺骨を納骨する前に、お墓に魂を入れる「開眼供養」を行います。

開眼供養では閉眼供養と同じく、僧侶に読経をしていただくため、そのお礼としてお布施をお渡しすることが一般的です。

●開眼供養のお布施相場…約5千円~1万円ほど

ただし宗旨宗派を不問とする公営墓地や民間霊園などでは、無宗教であれば開眼供養を行わなくても問題ありません。

開眼供養を行わない場合には、お布施も不要です。

墓じまい後の永代供養で包むお布施は?

◇納骨式で包むお布施の相場は、約1万円~5万円ほどです

墓じまいで取り出した遺骨の永代供養では、納骨式での読経供養に対するお布施となるでしょう。

ただし必ず遺骨が個別に安置され管理する訳ではありません。

墓じまい後の永代供養に最も多い合祀墓(永代供養墓)では、最初から他の遺骨と一緒に合祀埋葬され、永代に渡り合同供養されます。

永代供養料とお布施は違う?

◇この永代供養にかかる費用が「永代供養料」ですが、お布施とは異なります

永代供養料は永代供養の内容や施設によりさまざまな料金設定がありますが、約5万円~30万円ほど/1柱が目安です。

永代供養料は寺院墓地や民間霊園で、遺骨を供養してくれる仕組みに対して払う料金で、お布施とは異なります。

| <内容で違う永代供養料の目安> | |

| [永代供養の種類] | [料金の目安] |

| ①合祀墓 (永代供養墓) | ・約5万円~30万円ほど/1柱 |

| ②集合墓 (納骨堂) | ・約20万円~60万円ほど/1柱 ※年間管理料あり (約1万円~3万円) |

| ③個別墓(一般墓) (永代供養付き) | ・約50万円~150万円ほど/1基 ※年間管理料あり (約1万円~3万円) |

永代供養の種類によって、遺骨を個別に安置する期間を設けた納骨堂や個別墓などの仕組みでは、個別安置期間に年間管理料が掛かる仕組みが一般的です。

墓じまいで取り出した遺骨の永代供養については、下記コラムをご参照ください。

・墓じまい後の永代供養とは?取り出した遺骨の供養5つの方法、メリットデメリットも解説

合祀墓に納骨するお布施

◇合祀墓(永代供養墓)に納骨するお布施相場は、約3万円~5万円です

合祀墓(永代供養墓)は墓地内の供養塔に、他の遺骨と一緒に合祀埋葬されます。

今までのような墓石を建てる必要がないので、開眼供養も必要ありません。

納骨式に対するお布施のみとなり、約3万円~5万円ほどが目安です。

経済的に余裕がない時には、納骨式を執り行わない、僧侶に相談して安いお布施を包む、などの事例もあります。

新しいお墓に納骨するお布施

◇新しいお墓を建てた場合、開眼供養を行います

一般的には新しいお墓を建てた時には開眼供養の後、遺骨の納骨をする流れです。

そのため納骨式のお布施とともに、開眼供養に対しても、多めにお金を包みます。

前述したように公営墓地や民間霊園など、宗旨宗派を問わない墓地の場合、必ずしも仏教に倣い開眼供養を執り行う必要はないでしょう。

散骨でのお布施

◇散骨などの自然葬でも、僧侶をお呼びした場合はお布施を準備します

「散骨」とは、故人の遺骨を海や山にまいて供養する方法です。

子孫がおらず継承者がいない、経済的な理由から、墓じまい後に自然に還るため供養を必要としない、散骨や樹木葬などの自然葬を選ぶ人もいます。

僧侶に読経供養を依頼した場合には、1回の読経供養に付き約3万円~5万円ほどをお布施として包みます。

墓じまいでお布施以外に必要な持ち物は?

◇墓じまいでは、お供え物などに特別な決まり事はありません

墓じまいに特別な決まり事はありませんが、一般的には、故人が生前に好きだった品や果物、お菓子などを墓前に供え、閉眼供養を執り行います。

沖縄ではお酒を供えることも多いでしょう。

お供え物は包装しのし(熨斗)を掛けて表書きに「御供」と書くと、より格式高い印象です。

| <墓じまいのお供え物> | |

| ①お供え物 | ・故人が生前に好きだった品 ・果物 ・供花 …など。 |

| ②供え方 | ・半紙や懐紙を敷く ・半紙や懐紙にお供え物を乗せる |

「懐紙(かいし)」とは白い和紙の紙で、かつては常に袖元に忍ばせていました。

半紙や懐紙の準備が難しい場合は、ハンカチで代用しても構いません。

お線香、お供え物の注意点

◇お供え物は全て持ち帰りましょう

墓じまい当日は、一般的にお墓掃除から始まります。

お墓掃除を済ませた後、お供え物を供えてお線香を香炉や香立てに供える流れです。

●火をつける際に、直接ライターで点火することは避けましょう

①ロウソクに火を灯す

②ロウソクからお線香に火を付ける

③手で仰いでお線香の火を消す

④手で仰いでロウソクの火を消す

風対策としてロウソクは雨風に強い、屋外用のロウソクを準備すると便利です。

また口は穢れとされるため、ロウソク消しや手で仰ぐなどします。

カラスなどがお墓を荒らす原因になるため、置き忘れがないよう、お墓の撤去工事が後日だったケースなどで注意をしてください。

墓じまいの持ち物

◇墓じまいの前には、お墓掃除をします

閉眼供養の後には、すぐにお墓の撤去工事が入る流れが多いです。

けれども僧侶による墓前法要があるうえ、最後のお参りなので、お墓をきれいにすることをおすすめします。

| <墓じまいの持ち物> | |

| ①お墓の掃除道具 | ・柔らかいタオル (スポンジ) ・軍手 ・ごみ袋 |

| ②閉眼供養 (お墓参り) | ・お布施 ・数珠 ・ロウソク ・お線香 ・ライター (マッチ、チャッカマンなど) |

そこでお墓の掃除道具として、箒や雑巾、タワシなどが必要です。

霊園では柄杓などの貸し出しもあるでしょう、雑巾などの貸し出しもしている霊園も見受けますので、確認をしてみてはいかがでしょうか。

またお墓掃除については、下記コラムに詳しいです。

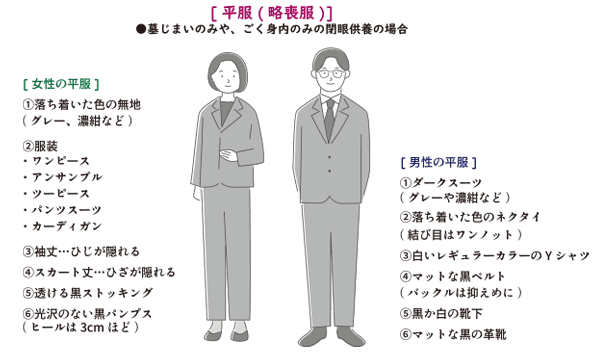

墓じまいに参列する服装は?

◇墓じまいに参列する服装は、一般的に平服(略喪服)です

墓じまいでは、ほとんどの場合、閉眼法要が行われますが、場合によっては墓石の解体のみが行われることもあります。

墓石の解体のみを行う墓じまいでは、服装も平服(略喪服)で問題ありません。

①男性の服装

・ダークカラーのスーツ

(黒、グレー、濃紺など)

②女性の服装

・ダークカラーのお出かけ着

(ワンピース、アンサンブルなど)

平服(略喪服)は、「本来は準喪服での参列ですが、あまり畏まらなくても大丈夫」と言う意味合いですので、GパンやTシャツなどのカジュアル過ぎる服装は避けます。

墓じまいの服装マナーについて、詳しくは下記コラムをご参照ください。

開眼供養・建碑祝い

◇開眼供養や建碑祝いは、お祝いです

開眼供養・建碑祝いは、お祝いの場ですので、喪服は着用しません。

ただお墓事なので派手な服装も避け、落ち着いた色合いのダークカラーで整えると良いでしょう。

平服(略喪服)を基準に服を選び、男性がネクタイをする場合は、白を選びます。

納骨式の服装

◇納骨式は弔事ですので、準喪服を着用します

納骨式は弔事ですので、女性であれば黒いアンサンブルなどの準喪服を着用し、ご案内された立場であれば、香典も必要です。

建碑祝いなどの慶事と、納骨式や法要などの弔事が同日に重なった場合、包むお金や服装などのマナーは、弔事が慶事に優先しますので、混同しないように注意をしてください。

施主側としては、参加する人が間違えないよう、事前に服装についてアナウンスしておくと親切です。

墓じまいでお布施にまつわる注意点

◇墓じまいでは関係者の同意と協力が不可欠です

墓じまいでは、事前にご家族・親族と多く相談し、同意を得てから行動しましょう。

菩提寺や石材業者にも、墓じまいの経緯や事情を丁寧に説明し、了解を得るようにしてください。

墓じまいでは、お墓から取り出したご遺骨を今後どのように供養するか、移転先をどうするかを先に決めるとスムーズです。

離檀料トラブルが起きたら?

◇法外な離檀料を請求されても、支払う必要はありません

沖縄ではそもそも寺院墓地が少ないですが、寺院墓地に建つお墓の墓じまいで、話し合いがこじれると、高額な離檀料を請求されることがあります。

墓じまいの相談をする際に、一方的に話をしてしまうと、トラブルに発展しやすいケースが多いので、まずは丁寧に説明をして理解をいただきます。

寺院としては檀家が減ることで収益が減るため、墓じまいを認めたくないのです。

現代の離檀料の相場は、約3万円~20万円ほどですので、例えば100万円の離檀料が請求されても、急に支払うのは難しいです。

そのような金額はお断りをした後、墓じまいが進まないようであれば、消費者センターや弁護士、行政書士などの他、新しい納骨先や石材業者へ相談しても良いでしょう。

永代使用権とは?

◇永代使用料は、返還されないことが多いです

沖縄では個人墓地が多いですが、民間霊園や寺院墓地などにお墓を建てた場合、建墓時に、まとまった金額の「永代使用料」を支払います。

墓じまいをした時、永代使用料の一部が返還されるかどうかは、契約書の内容によって異なりますので、契約書を確認してください。

まとめ:墓じまいのお布施は約3万円~5万円です

墓じまいでは一般的に閉眼供養を執り行いますので、僧侶に読経供養を依頼します。

墓じまいのお布施は、この読経供養へのお礼として約3万円~5万円を包むと良いでしょう。

ただ約3万円~5万円のお布施は、1回の読経供養に対してなので、納骨式など、同日に複数回の供養を依頼した場合には、その回数分を考慮したお金を包みます。

またお布施とは別に、僧侶の出張交通費として御車料を、会食の場を設けた際に僧侶が欠席されるならば、お食事代として御膳料も準備するのがマナーです。