・沖縄に増える「霊園」とは?

・霊園・墓苑・墓地の違い、墓地に種類はある?

・沖縄に多い個人墓地と霊園では何が違う?

・墓地の種類によるメリット・デメリットは?

・沖縄で霊園を選ぶポイントは?

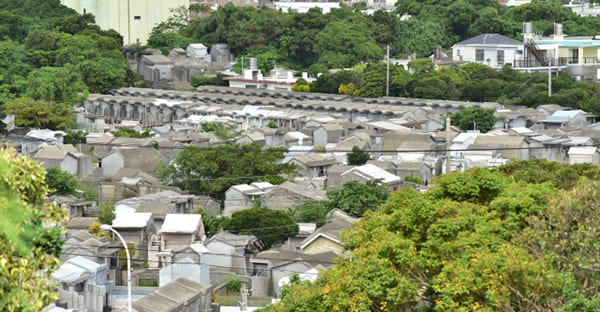

もともと個人墓地が多かった沖縄ですが霊園が急増しました。そのため近年では沖縄でも、個人墓地から霊園へと移行しつつあります。霊園は沖縄の人々が直面している、お墓の継承問題を解決するひとつの方法です。

本記事を読むことで、沖縄で近年増えた霊園について種類や選び方のポイントが分かります。個人墓地と霊園の違いやメリット・デメリットを知ることで、沖縄でお墓の継承問題に悩む家族にも解決の糸口が見えるでしょう。

沖縄に増える「霊園」とは

霊園は法的な決まり事はありませんが公園のように整備された開放的な墓地です。多くは広い敷地に遊歩道や芝生広場などがあり、霊園墓地・庭園墓地などとも呼ばれます。

寺院の境内にある寺院墓地ではなく、財団法人・宗教法人などの団体により運営している「民間霊園」が多いです。運営団体による墓地の種類について、詳しくは後半で解説します。

また霊園の他にも「墓苑」とも呼びますが墓苑は「お墓を備えた庭園」であり意味は同じです。「墓地」はその総称ですので、霊園も墓苑も墓地と言えます。

①個人墓地から霊園へ移すメリット

沖縄にも霊園が登場し、個人墓地からお墓の引っ越し「改葬(かいそう)」を検討する人が増えました。

墓地管理者がいるので共有スペースは整備され、常に清潔な環境でお墓を維持できる点が魅力です。また近年は霊園でお墓を建てると、お墓の継承者がいなくても良い「永代供養」が付く契約が増えました。

「永代供養」とは家族に代わり墓地管理者が永代に渡って遺骨の供養・管理をしてくれるサービスです。そのため将来的に墓主がいなくても無縁墓にはなりません。

永代供養で遺骨を個別に安置してくれる期間「個別安置期間」は限られますが、お墓の場合25年・50年などの長期契約が多いでしょう。個別安置期間が過ぎて契約更新がないと、お墓は撤去されてご遺骨は合祀墓へ他のご遺骨とともに合祀されます。

②共同墓地との違い

個人墓地が一般的だった沖縄では共同墓地が各所にありますよね。共同墓地は自然発生的にできた墓地です。そのため個々で管理を行う、もしくは自治体が運営管理をしています。

自治体が管理する墓地には公営墓地がありますが、その他の霊園は財団・宗教団体等が墓地管理者として責任を持って管理・運営している点が大きく違うでしょう。

沖縄の個人墓地と霊園の違いとは

沖縄の個人墓地は墓主が墓地の名義人であり、墓地の管理・運営は墓主が行います。一方で霊園は墓地管理者が所有権を持ち、墓主が墓地区画を使用する権利を譲渡する仕組みです。

日本では戦後の昭和23年(1948年)に「墓地埋葬法」が制定され、知事が認めた墓地外での遺骨の埋葬を禁止しています。

江戸時代から檀家制度があり寺院の境内墓地にお墓を建ててきた本州とは違い、個人墓地の歴史がある沖縄では個人墓地も認められてきましたが、近年では霊園への移行が進んできました。

現代では自治体により判断が異なりますが新しくお墓を建てる時に霊園が推奨され、新しく個人墓地にお墓を建てることが許可されない自治体もあります。

①霊園は墓地の使用権を買う

個人墓地に慣れている沖縄の人々にとって、霊園で理解が難しいポイントが「永代使用権」です。「永代使用権」とは、墓地区画を永代に渡って使用できる権利を指します。

個人墓地は土地を購入し、使用目的を墓地としたうえでお墓を建ててきました。けれども霊園では墓地を使用する権利「永代使用権」を購入します。

そのため墓地の所有者はあくまでも墓地管理者です。所有権を持つことで、もしも墓主不在で無縁仏になった場合など不測の事態にも対応しやすく統合が取れます。

③霊園には墓地管理者がいる

ここまでの説明で分かるように霊園には墓地管理者がいます。一般的に墓地管理者が墓地の遊歩道・水場などの公共スペースを清潔に保っているでしょう。

沖縄で霊園にお墓を建てると、公共スペースや施設の管理維持のため「年会費」「維持管理費」などの費用を毎年支払います。沖縄の霊園により費用は異なりますが目安として約5千円~3万円、平均的には約9千円~2万円弱ほどです。

年間管理料の支払いが一定期間滞ると催促状の送付など所定の段階を経て無縁墓と判断され、墓地管理者によりお墓が撤去されます。

沖縄にある霊園の種類

沖縄で個人墓地から霊園へ改葬する時、まず引っ越し先の新しい墓地を決めます。ここで霊園は管理者によって3つの種類があることを理解しておきましょう。

霊園の種類によって特徴や費用目安、参拝マナーまで異なるためです。沖縄の管理者で違う霊園の違いを理解して、自分達の理想に見合った種類を選びます。

①公営墓地

公営墓地は自治体が運営する霊園・墓地です。自治体が運営するので格安でお墓を建てることができますが、いつでも必ずお墓が建つとは限りません。

公営墓地では期間を決めて墓地利用者の募集を告示し応募者が多いと抽選を行います。格安でお墓を建てるため毎回応募者が多く、いつの間にか終わっていることも少なくありません。

そして公営墓地ではお墓を建てる際の石材業者の手配、納骨時の僧侶の手配など、遺骨供養に関するあらゆる業務を遺族が行わなければなりません。

②寺院墓地

寺院墓地は寺院が運営管理する墓地です。本州では寺院の境内にお墓が多く建てられてきました。寺院が運営管理をするため遺骨の供養は丁重に行ってくれるでしょう。また法要にまつわる心配事もご住職に相談しやすいです。

寺院墓地にお墓を建てる場合、一般的に管理する寺院に属する「檀家」になります。檀家になると寺院は「菩提寺(檀那寺)」となり、その後の一切の法要・法事を任せるとされてきました。

毎年菩提寺にはお墓を管理していただくお礼として「護寺会費(ごじかいひ)」をお渡ししますが、これは他霊園における年間管理料と同じ役割です。寺院の修理修繕がある時には、檀家に対してお布施を依頼することもあります。

特定の宗旨宗派に属さなければならない檀家制度・ご住職とのお付き合いはデメリットにもなり得ますが、近年では檀家制度を撤廃して宗旨宗派にこだわらず受け入れる寺院墓地が増えています。

③民営墓地

民営墓地は社団法人などの財団法人・宗教法人等が運営を担い、民間企業が日頃の管理をしている仕組みが多いです。

お墓参りに来た家族が気持ち良く過ごせるよう、広い敷地内に遊歩道や芝生広場などを整備した「霊園」も、民営墓地が多いでしょう。霊園によっても異なりますが、清潔な水場やお墓掃除用具の貸し出し、法要室など貸しスペースの常設など、行き届いたサービスが特徴的です。

その分、民営墓地は比較的価格が高いと言われてきましたが、近年ではお墓のコンパクト化などが進み、寺院墓地等とあまり価格帯が変わらない傾向にあります。

墓地を持たないお墓

沖縄では個人墓地から霊園への改葬の他、そもそも墓じまいをして「お墓を建てない」「墓地を持たないお墓」が注目されるようになりました。

墓じまいとはお墓を閉じることですが、墓じまいをする時は遺骨を取り出して供養しなければなりません。またお墓がない状態で自分が亡くなると、納骨先に困りますよね。

お墓を建てない・墓地を持たないお墓は、墓石を建てる必要がないため、各段に遺骨供養を安く抑えることができます。

・菩提寺・檀那寺とは?檀家になる・離檀するとは?寺院とのお付き合いで心得るマナーとは

①室内墓所

沖縄でには霊園だけではなく屋内にあるお墓「室内墓所」も登場しました。施設により異なりますが個人墓、夫婦墓、家族墓など、入る人数が選べるさまざまなプランがあります。

本州では室内に墓石でお墓を建てる施設もあるでしょう。けれども沖縄の室内墓所のほとんどは墓石を建てないシステムです。また永代供養が付いているので墓主を立てる必要もありません。

お墓参りに行くと個別ブースに通されて、遺骨が搬送される「自動搬送型」等のシステムがあります。見学をしてどのような参拝方法になるのか、確認をすると良いでしょう。

②納骨堂

納骨堂は屋内に遺骨を保管する施設です。ひと昔前まではお墓を建てるまでの一時的な遺骨の安置場所でしたが、近年では遺骨供養のひとつの形として定着しました。

納骨堂にも永代供養が付いているため墓主は必要ありません。契約した一定年数はロッカー・仏壇等に遺骨が個別に安置され、開館時間内であればいつでも参拝ができるシステムです。

一定年数が過ぎると他の遺骨とともに合祀されますが、契約更新ができる納骨堂も多いでしょう。室内墓所とは違い個人・夫婦など、遺骨の柱数が限られる納骨堂が一般的です。

・納骨堂の永代供養とは?他の永代供養との違いや向いている人、遺骨はその後どうなるの?

・やすらぎの室内供養「花さくら」

③自宅墓

自宅墓は自宅に遺骨を安置する手元供養の形です。現代では遺骨を2mm以下のパウダー状に粉骨して真空パックにした後にブック型の遺骨ケースなどに納め、複数の遺骨を保管します。

置き型仏壇が多く上部は仏壇とし、下部の棚に並べて納めるなどの形式です。毎日手厚く供養ができるうえに費用がお墓のようにかかりません。自宅墓について詳しくは下記コラムをご参照ください。

・永代供養ギャラリー南風原店

沖縄で個人墓地から霊園へ移るには?

沖縄で個人墓地から霊園へ移るなら、最初に新しい納骨先を決めると良いでしょう。沖縄の霊園では個人墓地の墓じまいも併せてサポートしてくれるサービス等も見受けるためです。

霊園や石材業者にお墓の内部調査を依頼し、墓内にある遺骨の柱数や状態を確認します。内部調査により見積もりを出してもらいましょう。

・沖縄メモリアル整備協会「お墓の引越しサポートパック」

①改葬手続き

改葬手続きは自治体により形式や手順が異なりますが、基本的に「改葬許可申請」を行います。遺骨の新しい納骨先から「受入許可証」を受け取り、お墓のある地域の役所で手続きをしましょう。

個人墓地から霊園へ移る場合、個人墓地の所在地が分かる地図等を求められる自治体もあります。予め電話確認をして必要書類を揃えると安心です。

②墓石の撤去

改葬手続きを済ませて「改葬許可証」を入手したら、遺骨を取り出すことができます。遺骨を取り出した後は墓石の撤去・墓地を更地にする流れです。

霊園であれば墓地を返還しますが、個人墓地では用途を墓地から外すことで土地売却ができます。

③遺骨の納骨

取り出した遺骨を新しい墓地に納骨しましょう。必要があれば僧侶をお呼びして納骨式を行うことも可能です。納骨式を僧侶に依頼する場合、お布施の目安は約3万円ほどになります。

新しい納骨先となる霊園スタッフに相談すると僧侶を紹介してくれるでしょう。個人墓地から霊園への移動について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・個人墓地の墓じまいとは?無許可墓地の問題点とは?墓じまい後の個人墓地は売却できる?

まとめ:沖縄では個人墓地から霊園への移行が進んでいます

お墓の継承問題が深刻化する沖縄では霊園が注目されるようになりました。個人墓地に建つお墓は墓主不在で無縁墓になると、雑草が生い茂り廃墟と化してしまいます。

霊園では永代供養が付いたお墓も登場し、将来的な墓主不在にも対応できるためです。ただし契約した一定年数以内に契約更新をしないと、墓地管理者により墓じまい・合祀供養されます。

特に高齢の墓主による終活を通した霊園への改葬が急増しました。沖縄で終活相談窓口はさまざまにありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

・沖縄メモリアル整備協会「沖縄の終活をサポート」