・2025年(令和7年)新暦7月、沖縄の旧暦行事は?

・旧暦6月15日に行う「六月ウマチー」とは?

・旧暦6月24日・25日の「六月カシチー」とは?

・全国的な「新暦盆」ってなに?

・2025年(令和7年)にお中元を贈るのに良い時期は?

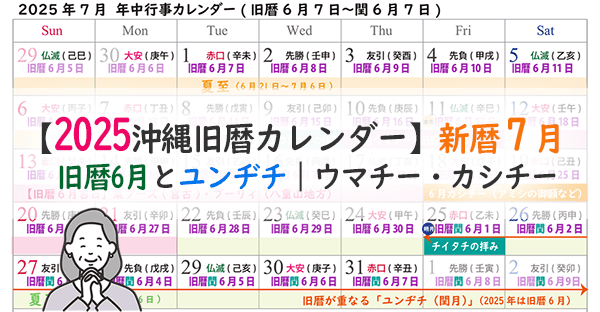

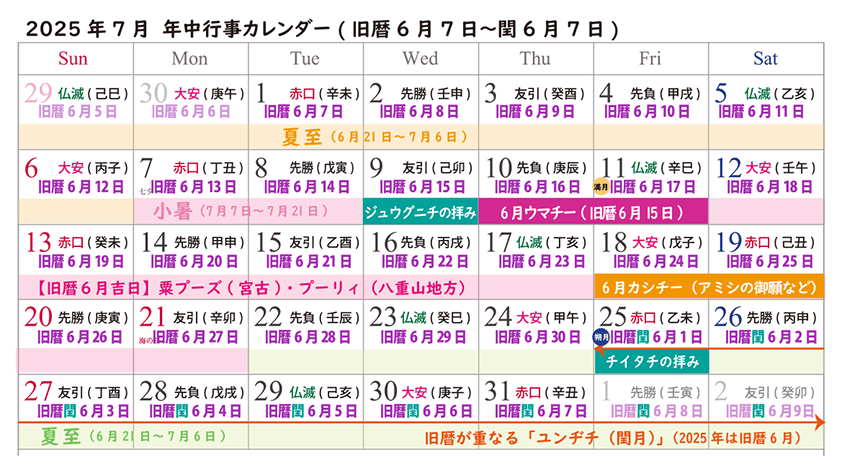

2025年(令和7年)新暦7月、沖縄の旧暦行事は旧暦6月7日~閏6月7日(ユンヂチ)にあたります。

沖縄では梅雨があけてマリンスポーツのベストシーズンに突入する時期で、後半には公立小学校・中学校も夏休みに入るでしょう。

本記事を読むことで、2025年(令和7年)の新暦7月の年中行事や、沖縄の旧暦行事がわかります。

沖縄の旧暦行事を行うことで、どのような御利益があるのか?家庭で行う拝み方も分かるでしょう。

また後半では、沖縄では馴染み深い二十四節気・七十二候もお伝えしています。

どうぞ最後までお読みください。

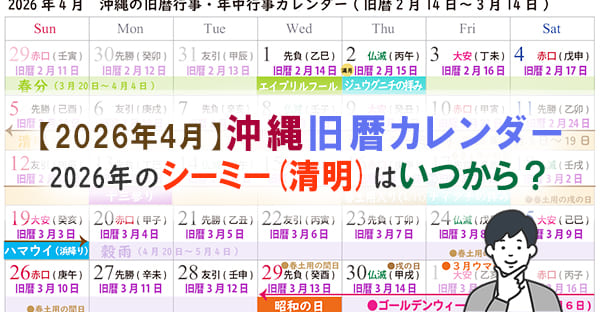

2025年(令和7年)新暦7月:沖縄の旧暦行事カレンダー

◇六月ウマチー、六月カシチーがあります

2025年(令和7年)新暦7月、沖縄の旧暦カレンダーでは旧暦6月7日~旧暦閏6月7日(ユンヂチ)に当たる旧暦行事と言えば、主に六月ウマチー(ルクグァッチウマチー)、六月カシチー(ルクグァッチカシチー)です。

沖縄の旧暦行事のなかで、稲と麦の収穫祈願・感謝祭四祭が行われる行事が「ウマチー(御祭)」で、六月ウマチーはなかでも、稲の収穫に感謝する「収穫祭」です。

続いてお米の感謝祭として行われるのが六月カシチー(ルクグァッチカシチー)となります。

ウマチー(御祭)が四大祭であるにたいして、カシチー(強飯)はお米のみを扱う二祭です。

八月カシチー(ハチグァッチカシチー)まで農耕儀礼は続きます。

| <2025年(令和7年)新暦7月、沖縄の旧暦6月7日~旧暦閏6月7日(ユンヂチ)> | |||

| [新暦] | [旧暦] | [旧暦行事] | |

| ●沖縄の旧暦行事 | |||

| [1] | ・2025年7月9日(水) | ・旧暦6月15日 | ・ジュウグニチの拝み (十五日の拝み) |

| [2] | ・2025年7月9日(水) | ・旧暦6月15日 | ・ルクグァチウマチー (六月ウマチー) |

| [3] | ・2025年7月18日(金)~19日(土) | ・旧暦6月24日~25日 | ・ルクグァチカシチー (六月カシチー) |

| [4] | ・2025年7月25日(金) | ・旧暦閏6月1日 | ・チイタチの拝み (十五日の拝み) |

| [5] | ・2025年7月25日(金)~8月22日(金) | ・旧暦閏6月1日~29日 | ・ユンヂチ(閏月) |

| ●沖縄の記念日 | |||

| [1] | ・2025年7月8日(火) | ・旧暦6月14日 | ・那覇の日 |

| [2] | ・2025年7月15日(火) | ・旧暦6月21日 | ・マンゴーの日 |

| ●全国行事 | |||

| [1] | ・2025年7月7日(月) | ・旧暦6月13日 | ・七夕 |

| [2] | ・2025年7月13日(日)~15日(火)、 ※地域により16日(水) |

・旧暦6月19日~21日、22日 | ・新暦盆 |

| [3] | ・2025年7月15日(火) | ・旧暦6月21日 | ・海の日 |

| ●節気 | |||

| [1] | ・2025年7月7日(月) | ・旧暦6月13日 | ・小暑の入り |

| [2] | ・2025年7月19日(土) | ・旧暦6月25日 | ・夏土用の入り |

| [3] | ・2025年7月21日(月) | ・旧暦6月27日 | ・夏土用の間日 |

| [4] | ・2025年7月22日(火) | ・旧暦6月28日 | ・大暑の入り |

| [5] | ・2025年7月26日(土) | ・旧暦閏6月2日 | ・夏土用の間日 |

| [6] | ・2025年7月31日(木) | ・旧暦閏6月7日 | ・土用の丑の日 |

二十四節気で大暑が訪れる2025年(令和7年)新暦7月は、沖縄の旧暦行事ではないものの、季節の変わり目に18日間も受けられた「土用(どよう)」が入ります。特に2025年(令和7年)新暦7月31日(木)、沖縄の旧暦では旧暦閏6月7日にあたる土用の丑の日です。

また、2025年(令和7年)は新暦と旧暦のズレを調整するために定期的に訪れる、旧暦の1ヵ月が重なる月「ユンヂチ(閏月)」が訪れる月ですね。ユンヂチ(閏月)は、神様の目が届かない一年として、仏壇事やお墓事を行うのに適しています。

2025年(令和7年)7月9日:沖縄の旧暦6月15日「ルクグァチウマチー(六月御祭)」

◇現代のウマチー(御祭)は、家庭の収入安泰祈願です

2025年(令和7年)7月9日(水)、沖縄旧暦6月15日「ウマチー(御祭)」です。

農耕が盛んだった琉球王朝時代、もともとウマチー(御祭)は王朝が主導して行ってきた、重要な農耕儀礼でした。

現代もウマチー(御祭)いずれかの日程で大綱引きなどの旧暦行事が残る地域もあります。

また離島では粟など、その地で盛んな農作物の豊作祈願と感謝祭を行ってきました。

| <沖縄離島のウマチー> | |

| ①宮古地方 | ・麦プーリィ ・シツ祭り ・粟プーズ |

| ②八重山地方 | ・アイスクマ ・プーリィ |

旧暦2月・3月と5月・6月の旧暦15日、年に4回行われてきた農耕儀礼「ウマチー(御祭)」は、琉球王朝時代から続く麦と稲の収穫祭として行われています。

現代に残るウマチーの年中行事や離島の収穫祭については、下記にて詳しくご紹介していますので、コチラも併せてご参照ください。

・沖縄グングァチウマチー(五月御祭)とは?ウマチー5つの御願・ミハナ(御花)の呪力!

ルクグァチウマチー(六月御祭)のお供え物

◇ルクグァチウマチー(六月御祭)は家庭で収入安泰祈願もできます

ウマチー(御祭)は麦や稲の収穫祭ですから、人々の日々の糧「食事」を守ってくれる祈願です。もともとは収穫した麦や稲の穂などを供えてきましたが、農耕が衰退した現代では、通常の御願通り、お米を供えて祈願する家庭が多いでしょう。

基本的なウマチー(御祭)のお供え物は「ミキ(神酒)」です。

麦や稲を摺り潰すなどして作る方法が古くから伝わるものですが、現代では発酵飲料としてヤクルトやヨーグルトドリンクなどが多いです。

| <ウマチー(御祭)のお供え物> | |

| [供える場所] | [お供え物] |

| ●ヒヌカン(火の神) ●ウガンジュ(拝所) |

・ミキ(神酒) ・ハナグミ(花米) ※お米のこと |

| ●お仏壇 | ・ミキ(神酒) ・果物 ・お酒 ・ハナグミ(花米) |

「ハナグミ(花米)」とは、沖縄の拝み事で多く使用されるお供え物で、ご飯を炊く前のお米です。無垢・純潔などを表すとも言われます。

現代はヒヌカンやお仏壇に供え収入安泰を祈願するのみの家庭が多いですが、屋外のウガンジュ(拝所)、神社などでお供えをする場合には、ミキ(神酒)と少しのハナグミ(花米)のみを供え、拝む方も多いです。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

ウマチー(御祭)の歴史

◇沖縄県の設置後、ウマチー(御祭)も地域行事となりました

もともと琉球王朝時代の重要な農耕儀礼だったウマチー(御祭)四大祭ですが、現在の沖縄では農耕を営む家庭もほとんどなくなりました。またウマチー(御祭)は琉球王朝で大切に扱われてきた儀礼です。

そのため明治維新の影響により1879年(明治12)に日本政府が沖縄県の設置を宣言した後、ウマチー(御祭)の司祭であったノロが廃れるとともに、ウマチー(御祭)も地域行事となり、家庭行事となり、そして少しずつ廃れていきました。

なぜ「家計安泰」の拝みになったの?

◇麦や穂の収穫儀礼ウマチーを「食べる運」と解釈したためです

けれども人が食する稲や穂を育てる農耕儀礼は「クェーブン(食べる運)」を運ぶとされます。

この「クェーブン(食べる運)」の祈願が、沖縄では家計安泰の祈願とする家族が増えたためです。

●沖縄の言葉で「クェーブン」とは「食べる運」です。

…「家族が日々食べ物に困らぬよう、食べ物が尽きぬ家計を与えてください」として祈願する家族が増えました。

沖縄で集落や門仲の旧暦行事としてのウマチー(御祭)が廃れつつあるなか、家族単位で沖縄の旧暦行事を守ろうとする動きがあることもうかがえます。

・沖縄のウマチー・カシチーとは?2025年はいつ行うの?家計安泰!お供え物や拝み言葉

2025年(令和7年)7月18日:沖縄の旧暦6月24日「カシチー(強飯)」

◇「カシチー(強飯)」は、米の収穫祭です

「カシチー(強飯)」もまた、農耕が盛んだった琉球王朝時代に、王朝が主導する重要な農耕儀礼のひとつでした。カシチー(強飯)は旧暦6月と8月の2ヵ月で、それぞれ行われるため、六月のカシチー(強飯)は8月と分けて「ルクグァチカシチー(六月強飯)」です。

ウマチー・カシチーの全日程のいずれかで大綱引きを今も続ける地域が残る他、現代では家庭単位で収入安定を祈願する姿も見受けます。

カシチーの日程は毎年旧暦6月24日・25日の2日間で行われるので、2025年(令和7年)は7月18日(金)・19日(土)です。2025年(令和7年)度は週末にあたるので、ウグァン(御願)もしやすいですね。

カシチー(強飯)のお供え物

◇お米の収穫祭カシチー(強飯)では、おこわを供えます

カシチーは漢字で書くと「強飯」で、現代の料理では「おこわ」を指します。おこわはお米ともち米を併せて炊いた、強くもちもちしたご飯です。

丁度よく美味しいおこわを焚く目安は、お米2合:もち米1合ほどでしょうか。家庭によってレシピは違いますが、少し味付けをする家庭も見受けるようになりました。

| <カシチー(強飯)のお供え物> ●お供え物は「おこわ」です |

|

| [供え先] | [お供え物] |

| ●ヒヌカン | ・おこわ1膳 (お膳に置くと良い) |

| ●お仏壇 | ・おこわ1膳 ・ウサチ(酢の物) ・味噌汁 ・お箸 (御膳に整えると良い) |

北部や離島地域など、一部ではカシチーを大きなおにぎりにして、クロトンなどの葉に乗せて供えることもあります。「月見団子」のような小さなおにぎりを7個など、奇数供える地域もあるでしょう。

地方では大きなおにぎりや、たくさんの小さなおにぎりを供える風習もあります。

家族単位の拝み事なので、自由に供えてみてはいかがでしょうか。

・沖縄のウマチー・カシチーとは?2025年はいつ行うの?家計安泰!お供え物や拝み言葉

全国的な「新暦盆」とは

◇新暦2025年(令和7年)7月13日(日)~15日(火)は「新暦盆」もしくは「七月盆」です

沖縄では旧盆が主流ですが、全国的に関東地方の一部地域では、全国的に知られる毎年8月13日~15日の「月遅れ盆」もしくは「八月盆」ではなく、毎年新暦7月13日~15日にお盆を行う「新暦盆(しんれきぼん)」もしくは「七月盆」の日程で行う地域があります。

陰暦の時代から行われてきたお盆は、もともと旧暦7月13日~15日(地域によって16日までの4日間)の日程で行われてきました。

沖縄では昔のまま旧暦でお盆を行っていますが、全国的には「この陰暦をどのように捉えるか?」によって、さまざまな解釈で日程が組まれています。関東の一部地域で行われる「新暦盆」は旧暦の日程をそのまま、新暦にあてはめた日程です。

・2025年全国のお盆やお盆休みはいつから?7月盆(新盆)と8月盆(月遅れ盆)とは?

新暦盆を行う地域に、お中元を送るなら7月15日まで?

◇お中元の送り先で新暦盆(七月盆)を行うならば、相手に合わせて7月13日~15日目安で届けます。

新暦盆(七月盆)を行う地域に向けては、お中元も新暦盆に間に合うよう届ける方が、配慮が行き届いているでしょう。送られた相手は、新暦盆(七月盆)の期間中に、お中元をお仏前に供えることができます。

ただ、沖縄では一般的に旧盆に合わせてお中元を持参したり、郵送しますが、もともとお中元は生きている方々への健康伺いとして贈るものなので、新暦盆(七月盆)だからと言って、「必ず新暦盆(七月盆)に合わせなければならない」ものでもありません。

マンゴーなど、丁度良い時期があるならば、通常のお中元に合わせても、問題はありません。ただ、本州の関東圏にお中元を贈る予定があれば、あらかじめお盆日程をそれとなく確認しておくと、より適切な時期にお中元を届けることができます。

・2025年お中元の時期はいつからいつまで?関西・関東・沖縄で送るタイミングが違う?

2025年(令和7年)7月9日:沖縄旧暦6月15日ヒヌカン(火の神)

◇沖縄では毎月旧暦1日・15日、ヒヌカンへ日々の幸せを拝みます

「ヒヌカン(火の神)」とは、沖縄の台所に古くから祀られる、家を守護するパーソナルな神様です。沖縄では今もウマチーやカシチーの時期に綱引きや相撲大会を開催する集落もありますが、農耕が衰退するとともに少なくなりました。

代わって家でヒヌカンや仏壇へミキやおこわを供え、家計安泰を祈願する家単位の拝み事が増えています。そこでコロナ禍を経て収入安泰祈願として、新たに仕立てる家庭が増えました。ヒヌカンを仕立てると、旧暦1日・15日に拝む風習があります。

| <ヒヌカンへ定期的な拝み:2025年(令和7年)7月> |

||

| [新暦] | [旧暦] | [拝みの種類] |

| ①2025年7月9日(水) | ・旧暦6月15日 | ・ジュウグニチ(15日)の拝み |

| ②2025年7月25日(金) | ・旧暦閏6月1日 | ・チィタチ(1日)の拝み |

ヒヌカンへの拝みの日は、ヒヌカンへは小さな仏飯器に白ご飯「白ウブク」を3膳、お仏壇には左右対で2膳供え、お茶やお水を取り替えるのみです。

その昔の沖縄では台所を担う家の女性が代々継承しお世話をするとされ、思い思いに家の悩み事などを話してきました。

ヒヌカンの始め方・仕立て方は下記です。実は自由度が高いヒヌカンは現代、おしゃれに仕立てる家も増えています。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

2025年(令和7年)7月25日:旧暦が重なる「ユンヂチ(閏月)」

◇旧暦が2ヵ月重なることを「ユンヂチ(閏月)」と言います

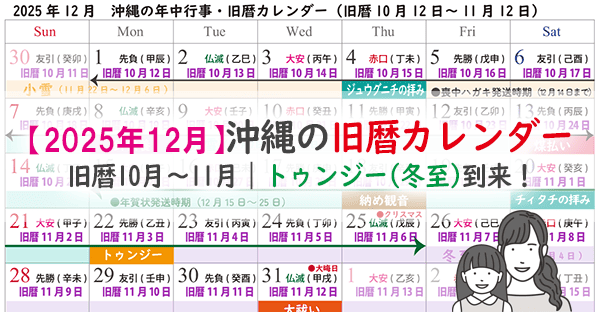

「ユンヂチ(閏月)」とは、新暦と旧暦のズレを調整するために33ヵ月に1度、定期的に訪れる旧暦が2回重なる暦です。最初の旧暦は、そのまま「旧暦〇月」と表記されますが、2度目に訪れる旧暦は「旧暦閏〇月」と、「閏(ユン・うるう)」と月の前に表記されます。

2025年(令和7年)のユンヂチ(閏月)は旧暦6月に訪れ、1回目に訪れる旧暦6月は2025年6月25日(水)~7月24日(木)です。続いて訪れる、2回目の旧暦閏6月は2025年(令和7年)7月25日(金)~8月22日(金)となります。

| <2025年(令和7年)6月~8月|ユンヂチ(閏月)> |

||

| [新暦] | [旧暦] | [拝みの種類] |

|

①2025年6月25日(水) ~2025年7月24日(木) |

・旧暦6月1日~30日 | ・1回目の旧暦6月 |

|

②2025年7月25日(金) ~2025年8月22日(金) |

・旧暦閏6月1日~29日 | ・2回目の旧暦6月(旧暦閏6月) |

全国的にも4年に1度、暦を調整するために2月29日まで、1日多い年があります。これを「閏年(うるうどし)」と言いますよね。沖縄のユンヂチも漢字で書くと「閏の月」として「閏月(うるうづき)」、沖縄の言葉で「ユン(閏)ヂチ(月)」です。

本来はない旧暦閏6月があるため、この1ヵ月は神様の目が届かない「神ナシ月」となり、沖縄ではあまり良しとされない、お墓の修理修繕や新築における儀式、仏壇の交換や新調における儀式を進めやすくなります。

さらに、沖縄では閏月がある旧暦1年間をまるごと「神ナシ(日ナーシ)」と捉えるようになりました。そのため2025年(令和7年)のユンヂチは、2025年(令和7年)1月29日(水)旧暦1月1日~2026年(令和8年)2月16日(月)旧暦12月29日まで、お墓事やお仏壇事がしやすい期間です。

・ユンヂチとは?2025年1月29日~2026年2月16日が沖縄でお墓事に良い理由

2025年(令和7年)7月(沖縄の旧暦6月)の節気

◇2025年(令和7年)7月の二十四節気は、小暑→大暑です

2025年(令和7年)新暦7月、沖縄の旧暦6月・閏6月の二十四節気は、小暑(しょうしょ)から大暑(たいしょ)へと移ります。

沖縄の海開きは2025年(令和7年)3月から順次、沖縄県各地のビーチで始まりますが、4月以降の沖縄は梅雨にも入り不安定な気候が続くため、本格的な海のベストシーズンは梅雨明けとなるでしょう。

例年6月末頃~7月頃に梅雨明けとなり、以降10月ころまでがおすすめです。

| <2025年(令和7年)新暦7月の節気> |

||

| 【二十四節気】夏至(げし) | ||

| ●七十二候 | ||

| (末候) | ・半夏生 (はんげしょうず) |

・2025年7月1日(火)~7月6日(日) |

| 【二十四節気】小暑(しょうしょ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・温風至 (あつかぜいたる) |

・2025年7月7日(月)~7月11日(金) |

| (次候) | ・蓮始開 (はすはじめてひらく) |

・2025年7月12日(土)~7月16日(水) |

| (末候) | ・鷹乃学習 (たかすなわちわざをなす) |

・2025年7月17日(木)~7月21日(月) |

| 【二十四節気】大暑(たいしょ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・桐始結花 (きりはじめてはなをむすぶ) |

・2025年7月22日(火)~7月27日(日) |

| (次候) | ・土潤溽暑 (つちうるおうてむしあつし) |

・2025年7月28日(月)~8月1日(金) |

2025年(令和7年)7月(沖縄の旧暦6月7日~旧暦閏6月7日)は和名で「文月(ふみづき)」、本来7月7日の七夕は筆の上達を願って行われたとされ、文を披露する「文披月(ふみひらづき)」からきたとも言われます。

暑さよりも暦が基準となる、暑中お見舞いやお中元を出す時期は、小暑(しょうしょ)から立秋(りっしゅう)直前までなので、2025年(令和7年)は7月7日(月)~8月6日(水)がベストです。

ただし8月7日(木)の立秋が過ぎても、残暑見舞いとして贈ることができます。

・2025年お中元を送る時期はいつからいつまで?関西・関東・沖縄で送るタイミングが違う?

まとめ:2025年(令和7年)7月は沖縄の旧暦6月・旧暦閏6月、収穫祭です

2025年(令和7年)の今、廃れつつある沖縄の旧暦行事ですが、昔ながらの拝み事を取り入れて暮らす動きが高まっています。

コロナ禍を経て家計や心が不安定になったことを機に、ヒヌカンを仕立てる、沖縄の旧暦行事を取り入れる家庭も増えました。

特に今の時代「クェーブー(食べる運)」が安定している、将来まで恐れのない安心感は心強いのではないしょうか。

また廃れつつあるヒヌカンは今、若い世代や移住者を中心に見直され始めました。

ヒヌカン(火の神)を仕立て、2025年(令和7年)は沖縄の旧暦行事を復活させることで、日々の心の安定、神様やご先祖様に見守られている安心感、ひいては幸せな日々が訪れることを願います。

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数も解説!