◇2026年の沖縄のシーミー(清明祭)は、4月5日(日)から4月19日(日)に行われます。

シーミー(清明祭)は、沖縄で古くから受け継がれてきたお墓参り行事で、二十四節気の「清明」の時期に合わせて、親族が集まり先祖を供養します。

●毎年おおよそ新暦4月頃に行われますが、年によって日程や行うタイミングには幅があります。

本記事では、2026年のシーミー(清明祭)がいつ行われるのかを中心に、行う時期の考え方や準備の目安、お供え物や拝み方の基本について分かりやすく解説します。初めてシーミーを迎える方や、毎年の時期を確認したい方にも役立つ内容です。

沖縄のお墓参り行事「シーミー(清明祭)」とは?

◇シーミー(清明祭)は、沖縄における独特の伝統行事であり、先祖を敬うために行われるお墓参り行事です。

…沖縄全域で一般的に行われており、特に沖縄本島地域では、多くの家族がこの時期に集まります。

シーミー(清明祭)は、中国の清明節に由来し、春の訪れを祝うとともに、先祖に感謝の意を表す機会として位置づけられてきました。

沖縄の「親族」の単位は、父方の血族である「門中(むんちゅう)」とする風習があります。そのため沖縄のお墓は「門中墓(むんちゅうばか)」と呼ばれ、シーミー(清明祭)には父方の血族など、大勢の親族が集まる一大お墓参り行事なのです。

シーミー(清明祭)の準備に欠かせないもの

◇シーミー(清明祭)では、「ウサンミ(御三味)」と呼ばれる、ご馳走を詰めた重箱料理を供えます。

これには全国的には良しとされない豚肉料理など、沖縄の伝統料理が含まれるでしょう。もち粉で作ったおもちを詰めた重箱、そしてご馳走を詰めた重箱を持参します。

お墓参りの後、家族・親族が集まって一緒に食事をする「ウサンデー(お下がり)」も、シーミー(清明祭)の大切な要素の一つです。

●「ウサンデー(お下がり)」とは、本来、お供え物を下げていただくことを差します。

…沖縄では墓前や仏前で、賑やかにご先祖様と共食することもウサンデーと表現することが多いです。

お墓へのお供え物「ウサンミ(御三味)」を詰めた重箱料理については、後ほど詳しく解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄におけるシーミー(清明祭)の役割

◇また、シーミー(清明祭)は家族の絆を深める場でもあり、遠く離れた親戚が一堂に会する貴重な機会です。

親族が集まることで、先祖の話や家族の歴史を共有し、次世代へと伝えていく役割も果たしています。

このように、シーミー(清明祭)は単なるお墓参りではなく、沖縄の文化や風習、一族の結びつきを象徴する大切なお墓参り行事として受け継がれています。

かつて火葬を行わずに、死者を石畳みで囲みお墓とした「風葬」の歴史から、沖縄では家族や個人単位で頻繁にお墓参りに行く風習はありません。そのため沖縄においてシーミー(清明祭)は、少ない故人をお参りする機会です。

2026年、沖縄のシーミー(清明祭)はいつ?

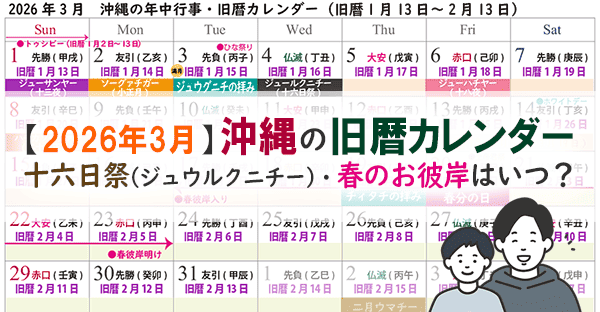

シーミー(清明祭)を行う清明(せいめい)の節気は、2026年4月5日(日)から4月19日(日)に訪れます。

この期間中、沖縄では門中と呼ばれる父方血族による親族が集まり、大勢で先祖のお墓を訪れて、お供え物を捧げるでしょう。

シーミー(清明祭)は、家族や親族が一堂に会し、先祖を敬うとともに、親族同士の絆を深める大切な行事です。

カミウシーミー(神御清明祭)

カミウシーミー(神御清明祭)は、現在では「カミ(神)」として家を守護する七代以上先の古いご先祖様や始祖が眠る、現在は新しく入る人がいない古いお墓のお参り行事です。

●現在使用されているお墓をお参りする「シーミー(清明祭)」よりも前に行われます。

…シーミー(清明祭)は親族が大勢集まりますが、カミウシーミー(神御清明祭)は先祖代々位牌「トートーメー」を祀る本家「ムートゥーヤー(宗家)」で、家族のみでお墓参りをするのが一般的です。

そのため清明の節気の前半(次候)に行うことが多く、2026年も4月5日(日)から4月14日(火)頃になるでしょう。

カミウシーミー(神御清明祭)はムートゥーヤー(宗家・本家)の家族のみでお参りするため、それほど大がかりな準備は必要ありません。この行事は、家族が先祖を敬い、絆を深める重要な時間となります。

シーミー(清明祭)

●カミウシーミー(神御清明祭)が行われる場合、通常は先にカミウシーミー(神御清明祭)を済ませ、その後に親族が集まるシーミーを行うことが一般的です。

…これにより、祭事の流れがスムーズになり、親族が集まるシーミー(清明祭)は後半に設定されることが多くなります。

カミウシーミー(神御清明祭)が行われる場合、2026年のシーミー(清明祭)の日程は次候~末候の、4月10日(金)から4月19日(日)の間に行われることが一般的です。

この期間に合わせて、親族や関係者が集まりやすい日を選んで行事を計画すると良いでしょう。

[2026年新暦4月カレンダー]

・【沖縄旧暦カレンダー2026】新暦4月(旧暦3月)の年中行事、清明祭(シーミー)到来!

沖縄のシーミー(清明祭)の準備は、誰がする?

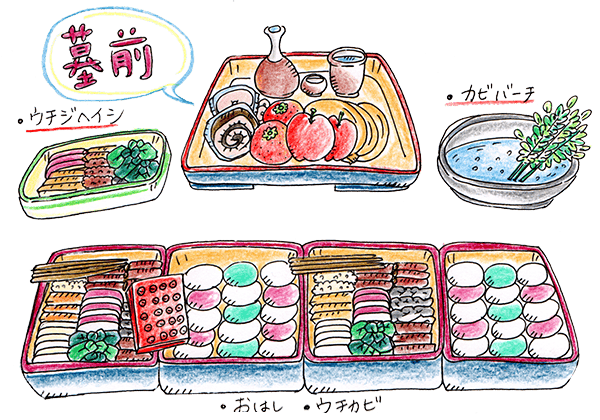

◇沖縄のお墓には、墓地を守護する土地神様「ヒジャイヌガミ(左の神)」と、ご先祖様が眠る墓前へ、それぞれに供えるお供え物を用意します。

…この他、沖縄ではご先祖様へ送るお金「ウチカビ(打ち紙)」などの、拝み道具も必須です。

●一族が集まる沖縄のシーミー(清明祭)では、ムートゥーヤー(宗家・本家)が主に準備を行いますが、分家も手伝うケースが多いでしょう。

…ムートゥーヤー(宗家・本家)が集まる分家へご馳走をふるまい、仕出し弁当を準備する家もあります。

ただ一般的には、分家がそれぞれオードブルなどを差し入れますので、最近はお供え物とウチカビ(打ち紙)などの拝み道具のみを準備するムートゥーヤー(宗家/本家)も増えました。

また、分家が手伝うことで、親族で和気あいあいと、シーミー(清明祭)の準備が進めることもできます。

ウサンミ(御三味)の準備

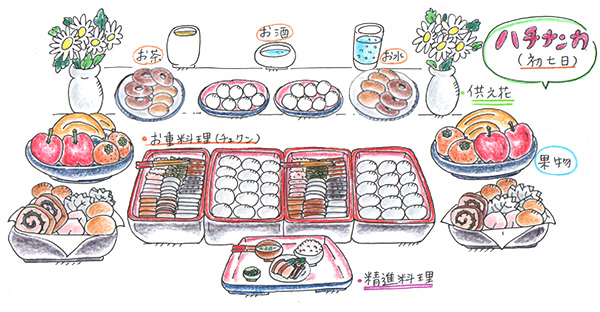

◇まず、重箱料理として「ウサンミ(御三味)」と呼ばれるご馳走を用意します。

…この料理はおもち2重、おかず2重の合計4重を供える方法が伝統的です。

また、ヒジャイヌガミ(左の神)へ供えた後、ご先祖様へ供える前に補充を行う「ウチジヘイシ」を行うため、補充分のおかずもタッパーに用意します。

果物やお菓子の盛り合わせ

◇沖縄の言葉でお供え物は「ウサギムン」、供える果物を「ナイムン」です。

…果物の盛り合わせは、現代では家庭によりさまざまですが、伝統的にはバナナ(父性)・りんご(母性)・みかん(子孫繁栄)を盛り合わせます。

お菓子も伝統的なお菓子の盛り合わせがありますが、現代の沖縄ではウサンデーで美味しくいただけるよう、今の人々の口に合うお菓子を盛り付けることも多いです。

シルカビ(白紙)

◇沖縄のお墓参りでは独特な拝み道具として、シルカビ(白紙)・ウチカビ(打ち紙)を持参します。

シルカビ(白紙)は神様へ供えるお金「税金」で、シーミー(清明祭)ではヒジャイヌガミ(左の神)へ供えるものです。習字の半紙を四つ切りにしたものを、3枚重ねてさらに半分におり1組とします。

ウチカビ(打ち紙)

ウチカビ(打ち紙)はご先祖様へ送るお金で、沖縄のスーパーで販売されているでしょう。

●このウチカビ(打ち紙)を、ムートゥーヤー(宗家・本家)の家長は5枚。

…それ以外の家族や親族は1人につき3枚用意します。

また、シーミー(清明祭)では墓前でウチカビ(打ち紙)を焚いて、煙としてあの世へ送るため、ウチカビを焚くための金属ボウル「カビバーチ(紙鉢)」も持参しましょう。詳しくは、後ほど解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

ヒラウコー(平御香)・お線香

●お線香はヒジャイガミ(左の神)に15本(日本線香5本)、墓前には12本(日本線香4本)を用意します。

また、チャッカマンなどの火をつける道具も必要です。コチラも後ほど詳しく解説します。

ウサンデー(墓前での供食)

●ウサンデー(墓前での供食)では、ピクニック道具としてウェットティッシュ、ブルーシート、日よけ、タオルなどを持参すると良いでしょう。

…高齢者がいる場合には、椅子なども便利です。

沖縄のお墓は、辺境地や山中に位置するものも多いです。そのためお墓参りの際は、運動靴など動きやすい服装で行きましょう。また、春先とは言え虫に刺される可能性もありますので、虫除けスプレーなどの虫対策も役立ちます。

シーミー(清明祭)の「ウサンミ(御三味)」とは

◇「ウサンミ(御三味)」とは、重箱料理に詰めたご馳走です

そもそもの由来は、1392年に中国(当時の明)から来た技能集団「久米三十六姓」より伝わるお供え物「三牲(さんせい)」から来たと言われます。

●「海のもの、山のもの、天のもの」をウサンミ(御三味)と解釈する地域もあれば、「三種の生贄」とし、「豚・鶏・魚」と解釈する地域もあるでしょう。

沖縄のシーミー(清明祭)は、先祖を供養するために家族や親戚が集まる重要な行事です。この行事では、お供え物である重箱料理のご馳走が欠かせない要素となります。

シーミーの重箱料理|基本構成

◇沖縄の重箱料理は、「おかず重箱×2重・おもち重箱×2重」の4重で構成されます。

これにより、先祖を敬い感謝の意を表すためのお供え物として用意されます。ただし現代では、集まる人数により少なく用意することも増えました。

チュクンとカタシーの違い

◇重箱料理には、「チュクン(両方)」と「カタシー(片方)」の2種類があります。

チュクン(両方)は、おかず重とおもち重の2重ずつ合計4重で構成される基本的なスタイルです。一方、カタシー(片方)は、おかず重とおもち重がそれぞれ1重ずつ合計2重のスタイルです。

おかず重箱の内容

◇おかず重箱には、賽の目に詰められた5品から9品の奇数品目が含まれます。

一般的なおかずには、豚の三枚肉の煮付けや昆布、こんにゃくの煮しめなどがあります。

独自の祖霊信仰を持ち、本州ほど仏教が根付いていないこともあり、ご馳走のおかず重には豚の三枚肉の煮付けの他、魚の天ぷらなども詰めるなど、精進料理ではありません。

おもち重箱の内容

◇おもち重箱には、3×3個や5×5個といった奇数個のおもちが入れられます。

おかず重も5品・7品・9品と奇数品目を重視するように、沖縄では縁起が良いとされる奇数のお供え物が基本です。

また沖縄の「おもち」は本州のように、もち米をついて作るおもちではありません。もち粉から作るおもちです。沖縄ではスーパーで販売もされているでしょう。

[ウサンミ(御三味)]

・【沖縄の旧盆2026年】ウークイの重箱料理家で簡単に作っちゃうレシピ

シーミー(清明祭)料理の特徴

◇沖縄のシーミー(清明祭)はお墓参り行事でありながらも、お祝い事の慶事として行われるため、「ハレの料理」を詰めることが一般的です。

弔事であれば白もちのみですが、シーミー(清明祭)ではあんもちや色付きもちを揃えます。

沖縄では弔事・慶事・年中行事において重箱料理を供える風習がありますが、弔事に準備するおかずやおもち・詰め方、慶事に準備するおかずやおもち・詰め方には違いがあるので、注意が必要です。

弔事・慶事で違う、重箱料理のおかずやおもち・詰め方について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

[沖縄の重箱料理]

・【沖縄の旧盆2026年】お供え物の重箱の詰め方は?慶事と弔事5つの違い

シーミー(清明祭)の「ウチジヘイシ」とは

◇「ウチジヘイシ」とは、補充用のおかず「ウサンミ(御三味)」です

…タッパーなどで用意して構いません。

「ウチジヘイシ(ひっくり返す)」は、全部新しく交換する意味合いがあります。沖縄のシーミー(清明祭)では、最初にヒジャイヌガミ(左の神)、続いて墓前へお供え物をして拝みますよね。

●本来はヒジャイヌガミ(左の神)と墓前、どちらの重箱料理のウサンミ(御三味)も用意すべきですが、それでは準備が大変です。

…ウチジヘイシで空いたウサンミ(御三味)を補充することで、新しく用意したお供え物として、供えることができます。

沖縄ではウグァンブスク(御願不足)を気にしますから、重箱料理のおかずが一瞬でも少なくなることを避け、重箱料理のおかずをひっくり返す「ウチジヘイシ」して、重箱の上に乗せることから、このように呼ばれるようになりました。

ウチジヘイシの手順|ヒジャイヌガミ(左の神)

◇ウチジヘイシの手順は、まずヒジャイヌガミ(左の神)に対して、重箱料理を供えることから始まります。

ヒジャイヌガミ(左の神)はお墓に向って右側(お墓の左側)に祀られていますので、最初に墓地の御守護を感謝し、お墓参りに来たことを報告しましょう。

その際、重箱からおかずを1品ずつ取り分け、ヒジャイヌガミ(左の神)へ初めのひと口「ウハチ(お初)」を供えます。そして、おかずを取り分けた後の空いた部分には、ウチジヘイシから新たにおかずを補充します。

ウチジヘイシの手順|墓前

ヒジャイヌガミ(左の神)への拝み「ウグァン(御願)」が終わったら、続いて、墓前でのウグァン(御願)です。

①最初に、ご先祖様に対して、ウチジヘイシで補充を済ませた重箱料理を供えます。

②ウグァン(御願)を終えたら、墓前のご先祖様へ重箱料理からおかず「ウハチ(お初)」を供えましょう。

※ウチジヘイシで空いた部分のおかずを補充することで、手を付けていないご馳走を供えたとし、ご先祖様にも最初のひと口「ウハチ(お初)」を供えることができます。

●ウハチ(お初)は重箱の上にひっくり返して乗せますが、その後にウサンデー(お下がり)をしますので、最初から別皿におかずを取り分けるケースも多いです。

そして、最後にウサンデー(お下がり)と呼ばれる儀式となります。「ウサンデー」とは、拝んだ後にお供えをしていた重箱料理をおろして、集まった皆でいただくことです。この一連の流れは、祖先への感謝と敬意を表す重要な儀式です。

沖縄のシーミー(清明祭)での拝み先は?

◇ヒジャイヌガミ(左の神)、そして墓前(ご先祖様)へ拝みます

沖縄のシーミー(清明祭)では、お墓に着いたらまず「ヒジャイヌガミ(左の神)」へ拝みます。「ヒジャイヌガミ(左の神)」は墓地を守る、お墓の左側、お墓に向かって右側に鎮座されている土地神様です。

<沖縄のシーミー(清明祭):拝む順番>

(1)ヒジャイヌガミ(左の神)

(2)墓前(ご先祖様)

ご先祖様にはあの世のお金であるウチカビ(打ち紙)を焚いて、故人のおこずかいとしますよね。一方、ヒジャイヌガミ(左の神)をはじめとする神様へは、神様への税金「シルカビ(白紙)」を供え、拝みの後に焚いて納めます。

沖縄のシーミー(清明祭):ヒジャイヌガミ(左の神)

◇重箱料理を半分と、シルカビ(白紙)です

ヒジャイヌガミ(左の神)へは、重箱料理はカタシー(片方)の2重、ウチカビ(打ち紙)ではなくシルカビ(白紙)を供えます。

●昔ながらのヒジャイヌガミ(左の神)へのウグァン(御願)では、重箱料理のウサンミ(御三味)はおかず重箱1重、おもち重箱1重を供えてきました。

けれども現代の沖縄では、シーミー(清明祭)の規模が小さくなってきたことから、最初からお皿に盛りつけて供える家も増えています。

シーミー(清明祭)でお盆に揃えるもの

◇まず、シルカビ(白紙)とウサク(お酒)、そしてお線香が用意されます。

…シルカビ(白紙)は前述したように神様へ供えるお金「神様への税金」と呼ばれていますね。

シルカビ(白紙)は販売されていないので、半紙をまず手で四つに千切って切り分け、さらに2つ折りにしたものを3枚重ねて準備しましょう。

※シルカビ(白紙)を作る際にはハサミなどの刃物は使いません。「(神様と)縁を切る」ことになるためです。

[シルカビ(白紙)]

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

お線香

◇お線香は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」と沖縄で呼ばれる、日本線香12本分が用意されます。

板状の沖縄線香なら2枚分の「タヒラ」を用い、日本線香を供えるならば12本が基本ですが、簡略化して4本のみを供えるケースも増えました。

●現代では火の用心の観点から、お線香は火を灯さないお線香「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を供えても問題はありません。

この場合、シルカビ(白紙)の上にお線香を乗せます。

シーミー(清明祭)の重箱料理

シーミー(清明祭)では基本として、重箱4重のチュクン(両方)を準備し、お墓参りへ向かいますが、ヒジャイヌガミ(左の神)へ供える重箱料理はカタシー(片方)のみですので、おかず重箱1重とおもち重箱1重です。

シーミー(清明祭):ヒジャイヌガミ(左の神)への拝み方

◇家長が中心に拝み、他の家族はそれに倣い合掌します。

お供え物をヒジャイヌガミ(左の神)の前に供えたら、家長が中心になり拝みます。

大まかにですが、ヒジャイヌガミ(左の神)へは下記のように、日ごろの御守護への感謝と、本日お墓に来た目的をご報告するのが、基本的な習慣です。

<シーミー(清明祭)でのヒジャイヌガミへの拝み言葉>

「いつもこのお墓と土地を御守護くださり、感謝しております。

本日の善き日、家族子孫みんなで、シーミーを行いに参りました。

どうぞ無事に済ませられますよう、お見守りください。」

沖縄のシーミー(清明祭)ではご先祖様へウチカビ(打ち神)を焚きますよね。ヒジャイヌガミ(左の神)では、シルカビ(白紙)も焚いて、煙として天の神様へ捧げます。

お供え物を供える

◇まず、最初にお供え物を供えます。

そして、家長を中心にして拝みを捧げましょう。

家によっては家長ではなく、その家で最も高齢の女性が中心となり、お供え物を捧げることもあります。

家長が拝んでいる間、家族・親族はその後ろで合掌しながら、一緒に祈っていると良いでしょう。

ウハチケーシ(お初返し)

●これは、重箱のおかずをひっくり返して重箱の上に乗せるという儀式でしたね。

このウハチケーシをお皿に取り分ける段階で、重箱料理のウサンミ(御三味)は下げます。

シルカビ(白紙)を焚く

●カビバーチ(火鉢)でシルカビを焚き、その焚いたシルカビの上から供えていたお酒を掛けます。

最後に、重箱料理にウチジヘイシからおかずを補充します。これらの手順を通じて、シーミーの拝みが完了します。

[お墓掃除]

・沖縄のタナバタ(七夕)でお墓掃除おすすめ道具とプロが使う5つのコツ

沖縄のシーミー(清明祭):墓前

◇重箱料理のウサンミ(御三味)など、お供え物の上にはウチカビを乗せます

ムートゥーヤー(宗家・本家)が準備をする、基本のお供え物の他、集まった分家の人々もオードブルなど、それぞれにお供え物を持ち寄る流れが一般的です。

この場合にはお供え物の上にウチカビ(打ち紙)を添えます。家長ではないので、1人に付き3枚を添えるのが良いでしょう。

シーミー(清明祭)での果物やお菓子のお盆

沖縄のシーミー(清明祭)は、先祖を敬うために特別に整えられた行事です。この際、墓前に供えるお供え物は、以下のように準備されます。

●まず、果物やお菓子を盛り合わせたお盆です。

・続いて供え花は左右一対で2束、お酒(ウサク)とお水(ミジティ)も供えましょう。

(お酒(ウサク)は徳利(とっくり)とおちょこで準備します。)

重箱料理はチュクン(両方)

◇次に、墓前へ供える重箱料理として、チュクン(両方)を用意します。

これは、おかずを詰めた重箱とおもちを詰めた重箱の2重ずつ、合計4重でしたね。

ヒジャイヌガミ(左の神)様へ供えた後、ウチジヘイシしたものを墓前に並べましょう。この他、重箱料理の上にはご先祖様が使用する箸も置きます。お墓にはご先祖様が複数人いらっしゃるため、複数組を添えるケースが一般的です。

ウチカビ(打ち紙)

◇重箱の上には、ご先祖様が使うのあの世のお金「ウチカビ(打ち紙)」を乗せます。

集まった家族・親族がそれぞれ焚く枚数を用意して乗せましょう。

ウグァン(御願)の中心となる家長以外は、3枚ずつですね。また重箱料理の上に置くのではなく、傍にそっと置くこともあります。

お線香の本数

◇お線香の本数は、家長が供える際は「ジュウニフンウコー(12本御香)」を供えます。

日本線香なら12本もしくは簡略化して4本、沖縄線香ならタヒラ(2枚)です。

●その他の人々はサンブンウコー(3本御香)を用いましょう。

…日本線香なら3本もしくは簡略化した1本、沖縄線香なら半ヒラ(半分)を使います。

お線香は沖縄線香でも日本線香でも構いませんが、それぞれに応じた本数を供えましょう。

お供え物の費用目安

これらを整えることで、シーミー(清明祭)の準備が整います。

●お供え物は千円~2千円、沖縄のスーパーで販売されているオードブルなどで良いでしょう。

ただ、スーパーで親族が揃えた場合、重なる可能性も高いです。事前に「○○はお菓子」「○○はおかず」など、集まる人々同士で決めておくと安心して用意ができます。

墓前(ご先祖様)への拝み言葉

◇お供え物の内容を伝え、日ごろの御守護に感謝します。

家長は墓前にジュウニフンウコー(12本御香)を供え、家長を中心にして拝みます。

家長が墓前で拝む時は、大まかですが下記のような内容です。

本日がどのような日であるのか、なぜお墓参りに来ているのか、お供え物をお伝えした後に、今後の一族の守護を祈願します。

<沖縄のシーミー(清明祭):グイス(拝み言葉)>

「ウートゥートゥー、ウヤフジガナシー。

(あな尊き、ご先祖様方)今日の善き日、家族子孫みんな揃って、シーミー(清明祭)を行っております。

日ごろからいつも御守護いただき、感謝しております。

海の幸、山の幸、御馳走もたくさんお供えしましたので、どうぞ受け取ってくださいますように。

そして立派に成仏されますように。

ミーマンティー ウタビミスーリー、ウートゥートゥー。

(見守っていてください、あな尊い。)」

家長が拝みの言葉を終えたら、集まった人々がそれぞれサンブンウコー(3本御香)を供えていきますが、当日欠席した者がいる家族は、代理で供えても良いでしょう。

今ではあまり気にしなくなりましたが、お墓参り行事は妊娠中の人などは参加しない風習もあります。

墓前(ご先祖様)への拝み方

沖縄のシーミー(清明祭)でウグァン(御願)が終わっても、それで終わりではありません。

●ヒジャイヌガミ(左の神)と同じように、まず最初のご馳走として「ウハチケーシ(お初返し)」を行い、ご馳走を捧げた後に、お皿に取り分けて供えます。

この一連の沖縄のお墓参りは特有の手順があり、本州の人々ならば戸惑うことも多いでしょう。家族や親族が集まって行います。

墓前での拝み

◇まず最初に、お供え物を墓前に供えます。

…家長を中心に拝みを捧げ、家長はジュウニフンウコー(十二本御香)として日本線香12本分のお線香を供えてから、拝み言葉を唱えましょう。

他の参加者は合掌して見守り、その後日本線香3本分のお線香を、順番に供える流れです。

ウハチケーシ(お初返し)

ウハチケーシでは、重箱のおかずをひっくり返し重箱の上に乗せ、それをお皿に取り分けます。この行為は先祖への感謝と供養を表しています。ウハチケーシは誰が行っても構いません。

ウチカビ(打ち紙)を焚く

◇カビバーチ(火鉢)のなかでウチカビ(打ち紙)を、家長から順番に焚きましょう。

一般的にはカビバーチ(火鉢)を利用して安全に焚きます。

お墓によってはヒジャイヌカミ(左の神)の反対側となる、右側に「ジンクラ(銭蔵)」と呼ばれる、ウチカビ(打ち紙)を焚くスペースが用意されているお墓もあります。便利ですよね。

ウチカビ(打ち紙)を焚く枚数は、基本として家長は5枚、その他の参加者は3枚です。一人が焚き上げるごとに、お酒を掛ける風習もあります。

カビバーチ(火鉢)の準備

◇カビバーチ(火鉢)とは、ウチカビ(打ち紙)を焚くためのアルミなどのボールです。

自宅でアルミボールに水を張り準備しても良いですし、沖縄のホームセンターでは「カビバーチ(火鉢)」として、鉄箸や底網と一緒に販売されています。

自宅でカビバーチ(火鉢)を準備する場合、底に焼きもちなどに使用する鉄網を置き、水を張りましょう。魔除けとして臭いの強いネギの輪切りなどを浮かべる家も多いです。底網はかつては、芭蕉の葉などを組んで使用されてきました。

ウサンデー(御下がり)

◇最後にウサンデーを行い、墓前に供えた重箱料理のウサンミ(御三味)を、集まった家族・親族で、ご先祖様と一緒に共食しましょう。

…このご馳走を皆でいただくことで、先祖への感謝の心を共有します。

ただ、最近では、墓前へのお供え物である重箱料理とは別に、集まった人々の食事を別々に用意する家庭も増えました。仕出し弁当などを準備することが一般的になってきていますが、どちらの方法でも先祖を敬う気持ちに変わりはありません。

シーミー(清明祭)での墓地の出方・入り方

シーミー(清明祭)をはじめとして、沖縄のお墓参りでは、墓地の出入りに特定の決まり事を持つ地域や家も多いことはご存知でしょうか。

●沖縄でご先祖様は、その家を代々守護するパーソナルなカミ(神)であり、守護神です。

…全国的なお仏壇には中心にご本尊を祀りますが、沖縄では正に先祖代々位牌「トートーメー」を祀ることからも、分かります。

そのために全国的な神社と同じく、お墓は神聖な場所であり、墓地の出入りに特定の決まり事を持つ地域や家もあるようです。

墓地への出方・入り方

◇墓地へ入る際には、通常、左側(向かって右側)から入ることが習慣となっています。

そして、墓地から出る際には、右側(向かって左側)から出るのが一般的です。

これらの習慣は、墓地を守護するヒジャイヌカミ(左の神)や祖霊神となったご先祖様を尊重し、正しく行うための重要な儀式となっています。

現代ではそれほど気にする人もいませんが、沖縄のシーミー(清明祭)では、意識して先祖供養を進めてみてはいかがでしょうか。

[お墓参り]

・秋のお彼岸にはお墓参りに行く?お参りに善い・悪い日、避ける時間や持ち物やマナーとは

[納骨堂でのお墓参り]

・納骨堂にお参りに行くマナーとは?お参りに行く時間や頻度、お供え物は?友人でもいい?

まとめ:2026年シーミー(清明祭)は4月5日(日)~19日(日)です

●以上が沖縄では新暦4月頃に行う、シーミー(清明祭)のお供え物や拝み方です。

沖縄では一般的にウチカビ(打ち紙)を焚き上げることを「カビアンジ(紙炙り)」と言います。

カビバーチ(火鉢)や金属ボウルは、ウチカビ(打ち紙)やシルカビ(白紙)を焚くために利用しますが、向かって右側に「ジングラ(銭蔵)」がある沖縄のお墓もあるでしょう。

あの世のお金とされるウチカビ(打ち紙)は、たくさん焚く家も多く見受けますが、基本的には家長が5枚、その他に集まった人々が3枚/1人で充分です。

[沖縄で墓じまい]

・沖縄で墓じまいや仏壇じまいをするには。取り出した遺骨の行く先はどうすれば良い?

まとめ

沖縄のシーミー(清明祭)、お供え物や拝み方

●ヒジャイガミ様

<お供え物>

・重箱料理をカタシー(片方)

・お酒

・十二本御香

・シルカビ<ヒジャイガミへの拝み方>

・拝み、シーミー(清明祭)の報告

・拝んだ後、シルカビを燃やす

・お酒で鎮火する

・ウハチケーシ(お初返し)

・ウハチ(お初)を取り分ける

・ウチジヘイシで重箱におかずを補充●墓前

<お供え物>

・重箱料理をチュクン(両方)

・お酒

・水

・果物の盛り合わせ

・お菓子の盛り合わせ(ムイグァーシ)

・供花

・お茶<墓前への拝み方>

・家長がお線香を供える

・家長を中心に拝む

・その他の一族がお線香を供える

・ウハチケーシ(お初返し)

・ウハチ(お初)を取り分ける

・ウチカビを焚く

※それぞれお酒で鎮火

・ウサンデー