沖縄の旧盆や法事では、重箱料理(ジューバク)を供えるのが昔からの大切な習わしです。

ただし、慶事と弔事では詰め方・色使い・並べ方に違いがあるため、いざ準備しようとすると迷う方も少なくありません。

本記事では、沖縄の重箱料理の意味や作法、旧盆・スーコー・初盆での違いを、図解付きでやさしく解説します。

沖縄の重箱料理とは?

沖縄では、旧盆や清明祭(シーミー)、スーコー(焼香)など、祖先を敬う行事において「重箱料理(ジューバク)」を供える文化が根付いています。

重箱に詰められた料理にはそれぞれ意味があり、ご先祖様と家族をつなぐ大切な役割を担っています。

このセクションでは、まずはジューバク(重箱料理)の、その背景にある「御三味(ウサンミ)」の考え方について解説します。

● ジューバク(重箱)の基本構成|おかず重ともち重

沖縄で「ジューバク」と呼ばれる重箱料理は、主に次の2種類の段で構成されています。

● おかず重

・豚三枚肉、昆布の煮しめ、かまぼこなど、意味のあるおかずを賽の目に詰める

・基本は奇数品(9品・11品)を配置し、色や形にバランスを持たせる

・供える行事によって具材や向き、色の使い方が変わる

● もち重

・白もち、あん入りもち、よもぎもちなどを奇数個詰める

・もちを斜めに重ねることで見た目に立体感を出す

・弔事では白もち中心、慶事ではカラフルなもちを用いることも

ジューバクは「見た目の美しさ」と「供養の意味」を両立させた沖縄ならではの伝統料理です。

● 御三味(ウサンミ)の意味と成り立ち

沖縄では、重箱に詰めるお供え料理の御馳走を「御三味(ウサンミ)」とも呼びます。

この言葉は、「ごちそうを供える」という意味合いと、「感謝の心で分かち合う」文化が合わさったものです。

● ウサンミ(御三味)の役割

・仏壇や墓前に供えることで、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える

・家族が一緒にいただくことで、祖霊とつながる時間を共有する

・料理には1品ずつ意味が込められ、形や色にも意図がある

● なぜ重箱なのか?

・持ち運びしやすく、重ねて並べやすいため墓前供養に適している

・奇数品を整然と詰めることで“ていねいに整える=敬意を示す”形になる

・分けやすく、ウサンデーでも家族や親戚と自然に取り分けられる

御三味の本質は、「料理を通じて祖先と今をつなぐこと」。

それがジューバク(重箱)の供養文化として、今も沖縄に息づいています。

重箱料理の基本ルールを押さえよう

沖縄の重箱料理(ジューバク)は、詰めるおかずやもちだけでなく、「品数・配置・段数」にも意味があります。

このセクションでは、伝統的なルールをベースに、現在でも取り入れやすい整え方の基本をご紹介します。

● おかずの品目は奇数が基本!その理由とは?

沖縄のジューバクでは、縁起の良い“奇数”の品数で整えるのが基本とされています。

● よく使われる奇数の例

・3品、5品、7品、9品、11品など(最も多いのは9品)

・3列×3段の「賽の目」配置が見た目にも整いやすい

● なぜ奇数が良いとされるのか?

・奇数は「割り切れない=縁が切れない」ことを意味する

・陽数(偶数は陰、奇数は陽)として、お祝いに向いている

・古くからの風水・祭祀的な意味合いを含む

9品を基本として整えると、バランスもよく、作る側にとっても無理がありません。

● 詰め方のルール|賽の目状でキレイに整えるコツ

重箱料理は、料理の種類だけでなく、並べ方にも明確なルールと意味があります。

とくに「賽の目(さいのめ)」状の詰め方は、ご先祖様への敬意を表す“整える文化”の象徴です。

● 賽の目状の詰め方とは?

・3列×3段に食材を揃えて詰める

・中心列は「上:昆布/中:かまぼこ/下:豚肉」が定番配置

・四隅には揚げ物や根菜、こんにゃくなどを配置

● キレイに詰めるコツ

・食材の長さを事前に揃える(7cm程度が目安)

・煮物系は前日に仕込み、冷ましてから詰めると型崩れしにくい

・もち重は斜めに倒して立体感を演出するのが伝統的

視覚的にも美しく、意味のある詰め方を意識することで、供養の気持ちが形になります。

● 重箱の数と呼び方|チュクンとカタシーの違い

沖縄では、重箱の組み合わせや数え方にも独自の呼び方があります。

● カタシー(片方)

・おかず重1段+もち重1段の合計2重構成

・仏壇が小さい家庭や、少人数の供養に向いている

・最もよく使われる基本の形

● チュクン(両方)

・おかず重2段+もち重2段の合計4重構成

・親族が集まる行事や、広い仏壇・墓前に適している

・並べ方にも左右対称などのルールがある

● 選び方の目安

・行事の規模や仏壇の広さに合わせて無理なく整える

・現在ではチュクンを2段に重ねる、または2列で並べる家庭も増加中

重箱の数は、見た目の豪華さよりも「供える気持ち」が大切。無理のない形で整えることが、今の暮らしにも合った供養の在り方です。

※今回はジューバク(重箱料理)の作法のなかでも、特に慶事(旧盆・シーミー)と弔事(ジュールクニチー(十六日祭)・スーコー)の違いについて解説しています。基本的な作法については、下記をご参照ください。

[沖縄のお供え物|重箱料理の基本的な詰め方・並べ方]

供える場面ごとの違いとは?沖縄の旧暦行事と重箱料理の関係

沖縄では、さまざまな旧暦行事で重箱料理(ジューバク)を供える風習がありますが、それぞれの行事が「慶事」か「弔事」かによって、料理の詰め方や色合いが大きく変わります。

このセクションでは、主な供養行事の意味と分類を明確にしながら、「なぜそのように扱われるのか」までを丁寧にご紹介します。

● 慶事として扱われる行事:旧盆・清明祭・ウフスーコー

沖縄において「慶事」に分類される供養行事は、ご先祖様を明るく迎える・祝う意味合いが強いものです。

● 旧盆(ウンケー・ウークイ)

・ご先祖様が年に一度帰ってくるとされる“帰省”の行事

・悲しみを共有する弔事ではなく、“おかえりなさい”と迎えるお祝い

・そのため、赤かまぼこや色付きのもち、輪結び昆布など華やかな詰め方が許される

● シーミー(清明祭)

・春先に墓前でご先祖様を囲んで食事をする行事

・供養でありながら、家族・親戚の親睦の場でもあり“おめでたい集まり”とされる

・料理も重箱を中心に、菓子や天ぷらなども並べ、色合いも華やかに整える

● ウフスーコー(二十五年忌以降の年忌法要)

・十三年忌を過ぎた故人は“仏様”から“守り神”に近い存在になると考えられる

・そのため、年忌が深まるごとに法要の雰囲気も明るく、慶事の色合いが加わる

・赤かまぼこや色もちも使用可。仏壇も開き、報恩の場として供える

このように、沖縄では行事ごとに“供え方”の意味や雰囲気が異なります。

色や詰め方のルールはその背景から生まれており、決まりごと以上の意味を持っています。

行事の意味を理解したうえで整えることで、供養の気持ちはより丁寧に届くはずです。

[2025年沖縄の旧盆はいつ?]

[沖縄のシーミー(清明祭)とは]

● 弔事として扱われる行事:ミーボン・ジュールクニチー・ワカスーコー

一方で「弔事」として供え方に慎みが求められる行事もあります。色や形の使い方に注意が必要です。

● ミーボン(初盆)

・故人が亡くなって初めて迎える旧盆

・まだ悲しみが癒えない時期であり、重箱も白もち・白かまぼこを中心に整える

・弔事の中でも特に慎重に扱われる行事

● ジュールクニチー(十六日祭)

・旧暦1月16日、ご先祖様が“あの世での正月”を迎える日

・地域によっては仏壇での供え物に加え、お墓に重箱を持参することもある

・その一方で、供養の性質が強く、赤系の色や華やかな演出は控えられる

● ワカスーコー(若焼香/七回忌〜十三回忌)

・故人の供養としての意味が色濃く残る

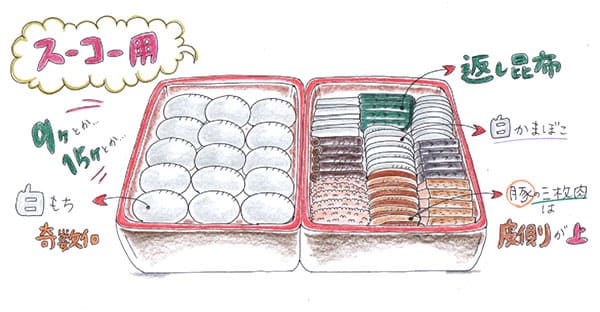

・詰め方は白を基調に、返し昆布、皮を上にした豚肉など慎みのある整え方が基本

・十三年忌を区切りとして弔事から慶事へと移行していく

沖縄のスーコーは、年忌の深まりとともに供養の意味も変化していきます。

重箱の色や詰め方には、その変化を形として表す役割があります。

“今の気持ち”に合わせて整えることが、いちばんの供養になるのです。

[沖縄のジュールクニチー(十六日祭)とは]

慶事と弔事で変わる、重箱料理の違いとは?

沖縄では、重箱料理は「慶事」と「弔事」のどちらにも用いられますが、食材の選び方・詰め方・色合い・意味の込め方に明確な違いがあります。

特に年忌法要や旧盆、初盆(ミーボン)など、行事ごとの位置づけによって、その整え方は大きく変化します。

このセクションでは、まずは弔事・慶事それぞれの特徴を確認し、最後にその違いをわかりやすくまとめて比較します。

● 弔事で供える重箱料理の特徴と整え方

弔事とは、故人を静かに偲び、慎みを込めて供える場面です。沖縄では、以下のような法要行事が弔事として扱われます。

● 主な行事

・ミーボン(初盆)

・ナンカスーコー(七日焼香)

・ワカスーコー(若焼香/十三年忌までの年忌法要)

● 重箱の整え方の特徴

・色味を控えめに整える(白、茶、黒が中心)

・白かまぼこを使用し、赤は避ける

・昆布は「返し昆布(ねじるような折り方)」で詰める

・豚三枚肉は皮を上にし、目立たないように配置

・もち重は白もちのみ(あん入り・色付きは避ける)

● その他の配慮

・全体として“派手すぎない・整った”見た目を重視する

弔事では、“目立たず控えめに整える”ことで、故人と向き合う気持ちを表現します。

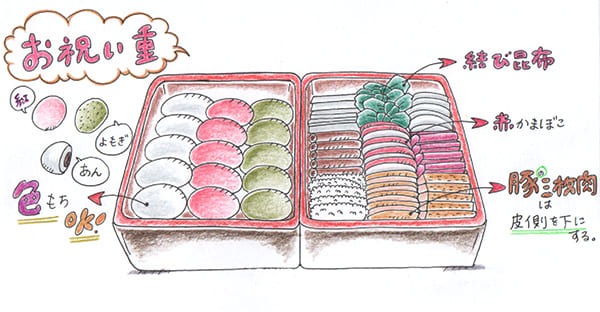

● 慶事として整える重箱料理の特徴と意味

慶事としての重箱は、「ご先祖様が家に戻ること」や「守り神になったこと」を祝う行事に供えられます。

● 主な行事

・旧盆(ウンケー〜ウークイ)

・ウフスーコー(大焼香/二十五年忌以降)

・清明祭(シーミー)

● 重箱の整え方の特徴

・赤かまぼこや紅芋など、明るい色を取り入れる

・昆布は「結び昆布(輪結び)」を使い、祝いの意を込める

・豚三枚肉は皮を下にして脂のつやが見えるように配置

・もち重には白もちのほか、よもぎもちやあん入りもちも可

● おかずの工夫

・子どもも食べやすい甘辛い味付け、天ぷらやカステラかまぼこを加える家庭も

・色のバランスを意識し、中央に赤、左右に茶・黒で整えると華やかさが引き立つ

慶事としての供養では、「明るく・整えて・喜んで迎える」姿勢が大切にされます。

[沖縄の初七日ハチナンカのお供え物]

● なぜ同じ供養でも「慶事」と「弔事」に分かれるのか?

沖縄では、故人が亡くなって年月が経つにつれ、“祖先神(ウヤフギジン)”として家を見守る存在になるという考え方が根付いています。

そのため、年を重ねるごとに法要は弔いからお祝いへと意味合いを変えていきます。

● この世とあの世の循環

・初期は“悲しみ”を共有する弔事

・一定年忌を超えると“守り神”として迎える慶事

・ジューバクの整え方にもこの心の変化が表れる

現代では、宗派や地域・家庭ごとの考え方もあり、必ずしも形式にとらわれる必要はありません。

ただし、「この行事は何を意味するのか」を知って整えることで、供養の心がより深く伝わるはずです。

※本記事の一部解説は、以下の民俗学・宗教研究を参考に構成しています。

・伊波普猷『沖縄祖先崇拝の研究』

・比嘉康雄『沖縄の神々』

・佐渡山安彦『琉球の年中行事』

・国立民族学博物館 編『沖縄の民俗文化に関する調査報告』

沖縄のスーコー(焼香)と重箱料理の関係

沖縄では、亡くなった方の命日や年忌にあわせて「スーコー(焼香)」という法要を行い、仏壇やお墓にお供えをします。

このときに供える重箱料理(ジューバク)には、年忌の深まりに応じて詰め方や整え方が変化する特徴があります。

このセクションでは、沖縄の2種類の法要「ワカスーコー(若焼香)」「ウフスーコー(大法要)」の違いや、僧侶を招く場合の注意点、家ごとの柔軟な整え方をご紹介します。

● ワカスーコーは弔事、ウフスーコーは慶事として扱う理由

スーコーでは、年忌の段階によって、供え方や雰囲気が変化します。沖縄では、故人の魂が時を経て祖先神となるという考え方があり、それに伴い供養の様式も変わっていきます。

● ワカスーコー(若焼香)

・三回忌、七回忌、十三回忌までを対象とした年忌法要

・弔事として扱われ、色味を抑えた重箱を用意する

・白かまぼこ、白もち、返し昆布、皮を上にした豚肉など、控えめな整え方が基本

● ウフスーコー(大焼香)

・二十五年忌、三十三年忌など、長年が経過した年忌法要

・慶事として扱われ、赤かまぼこや色もちなども使われる

・結び昆布、皮を下にした豚肉、色味のある副菜も可

・仏壇を開き、ご先祖様を“守り神”として迎える儀式の意味合いが強い

年忌によって供養の形が変わるという考え方は、沖縄独自の祖先神信仰と深く関わっています。

悲しみから感謝へ、供養の気持ちの変化を重箱に込めることが、スーコーの本質ともいえるでしょう。[沖縄の法要スーコー(焼香)とは]

● 僧侶を招く場合の注意点と供え物の工夫

スーコーでは、仏教儀式として僧侶を招く家庭も多くあります。沖縄では独自の祖霊信仰があるため、豚肉が仏前に供えられるなど、必ずしも仏教に倣うものではありません。

そのため、僧侶を招くスーコー(法要)を執り行う場合には、宗派ごとのしきたりや所作にも配慮が必要です。

● 僧侶を招く際の注意点

・供物は「取り分けやすいもの」「香りの強すぎないもの」を優先する

・器は漆器ではなく白系やシンプルな器に切り替える場合もあり

・食材も“動物性を避ける”宗派もあるため、事前に確認するのが安心● 供え物の工夫

・精進料理に近づけた副菜を一部取り入れる(しいたけ、人参、昆布煮など)

・副菜の1〜2品だけ仏教的配慮を入れ、家族用と分ける方法も

・白もちや干菓子など、お菓子重を別に用意する家庭も増えている僧侶を迎えるスーコーでは、「家族らしさ」と「宗教的な整え方」のバランスが求められます。

あらかじめ配慮を加えることで、より丁寧な供養の時間を整えることができます。[沖縄にはない檀家制度・菩提寺について解説]

● 地域や家の風習に応じた柔軟な対応を

沖縄といっても、地域や家ごとの風習には細かな違いがあります。

重箱料理の品数や詰め方も、“正解はひとつ”ではありません。● 地域による違いの例

・八重山地方では、もちの詰め方や昆布の形が異なる場合も

・那覇市内でも仏壇の大きさによって重箱の数を変える家庭が多い

・南部では「もち重」より「菓子重」を重視することもある● 家ごとの工夫例

・家族が少ない場合は2段ではなく1段のみで対応

・市販の惣菜を一部取り入れて“今の暮らしに合う整え方”に

・供えた後に「ウサンデー」でしっかりいただくことで、供養の心を共有大切なのは、形式そのものよりも“供える気持ち”を整えること。

地域や家のスタイルに合わせて、無理のない供養の形を選ぶことが大切です。

自分たちらしい重箱の整え方で、ご先祖様に想いを伝えましょう。ミーボン(初盆)の重箱料理はどう違う?

故人が亡くなって初めて迎える旧盆――それが「ミーボン(初盆)」です。

沖縄では、ミーボンを特別に慎んで供養する風習があり、供える重箱料理も弔事としての整え方を徹底するのが一般的です。

このセクションでは、旧盆との違いや家庭での整え方、現代の工夫などを解説します。● ミーボンは弔事。旧盆と混同しないように注意

ミーボンは“旧盆”という時期に行われますが、性質としては「弔事」に分類されます。

● ミーボンの基本

・故人が亡くなって初めて帰ってくるお盆

・悲しみが残る中で、静かに迎え、静かに送ることが大切

・供養の席も控えめに、招く人を絞る家庭も多い● 旧盆との違い

・旧盆は慶事(ご先祖様全体を迎える祝い行事)

・ミーボンは弔事(特定の故人を偲ぶ慎みの行事)

・料理や飾り、提灯の色まで異なる場合があるただし全国的な初盆では、僧侶を招いて初盆法要を執り行う家庭が一般的なので、通常のお盆よりも初盆の方が来客が増える傾向です。

一報、沖縄では神道に近い信仰から「死は穢れ」として、家族のみで過ごすなど、供養の規模が小さくなる傾向にあります。

そのため「旧盆=お祝い」ではありますが、ミーボンだけは慎重な扱いが必要です。いずれにしても重箱の色合いや供え方も、弔事としての整え方が求められます。

[沖縄のミーボンと全国的な初盆の違い]

● 家族のみで迎える場合の重箱スタイル

近年では、ミーボンを家族だけで静かに迎える家庭も増えており、シンプルながらも心のこもった重箱が好まれています。

● 家族向けの整え方

・カタシー(1段のおかず+1段のもち)構成が一般的

・料理は白かまぼこ、返し昆布、白もちなどが中心

・全体に落ち着いた色味で整える(赤・紫などは避ける)

● 量を抑えたい場合の工夫

・9品ではなく5品・7品など、奇数品目を基本に調整

・もちを小さく切るなどして人数に合わせる

・一部は仕出しを活用し、手作りと併用しても可

形式よりも“今の暮らしに合った供養”を大切にすることで、心の負担も軽くなります。

小さくても丁寧に整えた重箱は、ご先祖様にもしっかり気持ちが届くはずです。● 現代のアレンジ|供養の気持ちを大切にした準備方法

共働き世帯や高齢の家族が中心の場合、「昔ながらの整え方をそのまま再現する」のは難しいこともあります。

そんなときは、自分たちのスタイルに合った“供養の形”を模索することが何より大切です。● 無理なく準備する工夫

・スーパーのお総菜を上手に組み合わせる

・一部は冷凍や前日仕込みで対応し、当日の負担を減らす

・もちの代わりに市販の干菓子やうちなー菓子で対応する家庭も● 子どもや親族との分かち合い

・ウサンデーの習慣を通して「大切にする心」を次世代に伝える

・食べやすい味や量に調整し、自然に供養を身近なものにする

・命日をきっかけに、家族の記憶やエピソードを語る時間に昔ながらの形式にとらわれず、「ありがとう」「また来年ね」と伝えられることが大切です。

その思いがこもった重箱は、形を超えて供養の心を届けてくれます。まとめ|慶事も弔事も、心を込めた“整え方”が大切です

沖縄の重箱料理(ジューバク)は、行事ごとに異なる意味や形式を持ちつつ、どれもご先祖様を敬い、家族のつながりを感じるための大切な文化です。

弔事では控えめな色や詰め方で故人を偲び、慶事では明るく整えて感謝を表す。その違いには、長年にわたって受け継がれてきた「祈りの形」が込められています。

現在では、仕出しや市販品を取り入れたり、品数を減らして家族向けに調整するなど、“今の暮らしに合った供養”を選ぶ家庭も増えています。

完璧であることよりも、「誰のために、どんな想いで供えるか」を見つめ直すことが、現代における丁寧な整え方といえるでしょう。大切なのは、重箱の中に込める気持ち。

慶事でも弔事でも、“整える手”を通して、ご先祖様への想いを形にしていきましょう。