・沖縄の物忌み行事「シバサシ」とは?

・沖縄の悪霊祓い行事「ヨーカビー」とは?

・沖縄の「八月カシチー」とは?

沖縄の旧暦8月は、悪霊祓い行事が多いです。

旧暦8月8日~11日に悪霊祓い行事「ヨーカビー(八日日)」、旧暦8月9日~11日は家に結界を張る「シバサシ(柴差し)」が行われます。

本記事を読むことで、沖縄の悪霊祓い行事ヨーカビーやシバサシとは何かが分かり、沖縄に古くから伝わる悪霊祓いや、結界の張り方が分かります。

後半にはシバサシと同日に行うことの多い「ハチグァチカシチー(八月強飯)」についても解説していますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄の悪霊祓い|ヨーカビー・シバサシ

◇沖縄のヨーカビー(八日日)は悪霊を見つけて祓い、シバサシ(柴差し)では家への侵入を防ぎます

旧暦8月は旧暦7月13日~15日に旧盆を終えた頃です。

この時期は、旧盆中にご先祖様について降りてきた無縁仏や餓鬼、チガリムン(悪霊)などが浮遊していると考えられてきました。

・ヨーカビー(八日日)…悪霊・悪疫を見つけて祓う

・シバサシ(柴差し)…家に結界を張り、魔物の侵入を防ぐ

またシバサシ(柴差し)は、お米や小豆の収穫を祝い感謝する「ハチグァチカシチー(八月強飯)」と同日に行う家も多いでしょう。

一時期は廃れつつあったヨーカビーやシバサシですが、2020年のコロナ襲来により、家の繁栄と疫病払いを目的として、家庭内で行う家が増えています。

沖縄でヨーカビー・シバサシを行う日はいつ?

◇ヨーカビーは旧暦8月8日~11日、シバサシは旧暦8月9日~11日頃です

旧暦8月前半に行うことを目安として、決まった日にちはありませんが、沖縄では昔から下記日程でヨーカビーやシバサシを行ってきました。

| <ヨーカビーやシバサシの日程> | ||

| [旧暦行事] | [旧暦] | [新暦] |

| ・ヨーカビー | 旧暦8月8日~11日 | 2025年9月29日(月)~10月2日(木) |

| ・シバサシ | 旧暦8月9日~11日 | 2025年9月30日(火)~10月2日(木) |

八月カシチー(ハチグァッチカシチー)は、シバサシと同日に行う集落もあれば、旧暦8月10日や15日頃、シバサシとは別に行う集落もあります。

ヨーカビーはシバサシの前|やり方は?

◇ヨーカビーは旧暦8月8日~11日(2025年9月29日(月)~10月2日(木))、悪霊・厄祓いの行事です

2025年9月29日(月)~10月2日(木)に当たり、夜間に街頭がなく真っ暗だった頃の沖縄では、集落の人が高台に登り、火の玉が上がっている家はないか確認しました。

| <昔のヨーカビーのやり方> | |

| [やること] | [内容] |

| ・ヨーカビー | 火の玉を高い丘から確認 |

| ・ヤナムンバレー | 爆竹など、音の出るものを鳴らす |

| ・ムンナレー | ユタさんによる御願 |

昔の沖縄では、「旧暦8月、不吉事が起きる家で火の玉があがる」…と信じられてきたためです。

「不吉事」とは3年以内にその家で死者が出ること…、火の玉はその予兆と信じられてきました。

現代のヨーカビーはどうなってる?

ただし現代では、夜間になっても街頭で集落は明るいですし、集落を見渡す小高い丘もありません。

集落単位のヨーカビーはほとんど廃れ、現代は家族の旧暦行事になっています。

・家の中で柏手(かしわで)を打つ

・ヒヌカン(火の神様)への御願(拝み)

・門前で花火を楽しむ

現代の沖縄では爆竹を鳴らすと迷惑が掛かるため、ヨーカビーの時期に、一部の家庭で門前や庭先にて花火を楽しむこともあります。

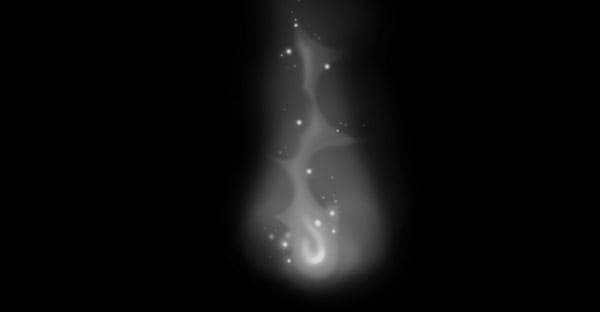

そもそもヨーカビーで祓う「火の玉」ってなに?

◇ヨーカビーで払う火の玉の正体は、怨みを残した死者の魂

…ただし、この世に生きる人々に想いを残した故人の霊もあり、この場合は祓う儀式は控えて慰霊を行います。

ヨーカビーは旧暦8月8日から行うため、「八日日」とも書きますが、「妖怪火」とも書きます。

妖怪としても例えられますが、沖縄の高齢者であれば「首里識名坂の遺念火(イニンビー)」などの昔話も身近にあったでしょう。遺念火(イニンビー)は故人の魂ですので、その想いはさまざまです。

生きる者への愛情を残した遺念火(イニンビー)は祓うのではなく、慰霊となるので、祓う火の玉であれば「怨みをつのらせた死者の魂」と捉える人が多いでしょう。

火の玉が「悪いもの」とされるのではなく、その背景にある想いや生前の出来事を含めて受け止めるのが、沖縄の死生観といえるかもしれません。

・ヨーカビー(妖怪火)…妖怪の魂が宿る霊

・イニンビー(遺念火)…この世に想いの残した魂

・ヤナカジ(悪霊)

・マジムン(魔物)

その昔は人の生き死にが関わっていると信じられてきましたから、集落によっては、見張り用の小屋を建て、夜通し確認をしていた集落もあるほどです。

沖縄ではヨーカビーの火の玉が誰でも見えたって本当?

本州のように火の玉は霊感が強い人や、墓地などで見るものではなく、沖縄ではセジ(霊力)のない一般人でも普通に見るものとして認識されていたと言われています。

前述したように、沖縄では悔恨を残した死者の魂にまつわる昔話も多くあります。

・首里識名坂のイニンビー

・伊江島ナカンカリマカトのイニンビー

・北谷謝苅坂のイニンビー

いずれも嫉妬による他人の虚偽の告げ口を発端とした、哀しい夫婦の話など、非業の死を遂げた夫婦一組のイニンビーによる伝承が多いのが特徴です。

そのためイニンビーも夫婦2つの火の玉が見つかると言われています。

ちなみに火の玉自体も沖縄での呼び名はさまざまです。

・ヒーダマ(火の玉)

・タマガイ

・ヨウカ(妖火)

・ヨーカビー(妖怪火)

ただ、火の玉はその家の不吉を知らせるものとして忌まれながらも、恐ろしい存在ではなく、沖縄では集落をふらふらと浮遊する性質として捉えられてきました。

※イニンビー(遺念火)の伝承や都市伝説については、後ほど、改めて解説します。

ヨーカビーで聴こえるとされる「チグトゥ」の音

◇「チグトゥの音」とは、夜な夜な棺を作る音です

また沖縄では旧暦8月8日~11日頃に掛けて、「チグトゥ」の声が聞こえるとも言われてきました。

[チグトゥとは]

・葬儀道具を作る道具

[ヨーカビーのチグトゥとは]

・夜な夜な葬儀道具を作る音が聞こえる

その昔はユタさんを呼んで未来を予知してもらい、厄祓いをしてきました。

…沖縄では旧暦8月8日からのヨーカビーで、このようなさまざまな不吉事である火の玉を祓ってきたので、ヨーカビーは「たまがり(玉離り)」などとも言われます。

善良なヨーカビー(妖怪火)もいるって本当?

◇ヨーカビーには、ご先祖様や精霊など、善きものもあります

ヨーカビーで見る火の玉は、ヨーカビー(妖怪火)やイニンビー(遺念火)とされていますが、精霊やご先祖様など、善き魂とする集落もあります。

| <親しまれるヨーカビー> | |

| ・キジムナー火 | 樹木や森の精霊キジムナーの火の玉 |

| ・アラミ(現見) | ヨーカビー見物をする行事 |

そのため悪霊祓い行事としてではなく、慰霊行事として踊りを踊って奉納していた集落も見受けます。

シバサシ(柴差し)で結界を張る

◇「シバサシ(柴差し)」とは、家の四隅に柴を差して結界を張る行事です

ヨーカビーで悪霊祓いをした後、沖縄では旧暦8月9日~11日にシバサシを行い、ヤー(家・屋敷)に結界を張って、不吉事から家族を守ります。

[日程]

・毎年旧暦8月9日~11日

・2024年9月11日(水)~13日(金)

[やること]

・魔除けのサンやゲーンを作る

・家の四隅、門などにサンやゲーンを差す

ヨーカビーで不吉事を追い払いシバサシで結界を張る、と言う流れですね。

ヨーカビーとは違い、物忌み行事の意味合いが強いと考えてください。

シバサシ(柴差し)の呪具|サン・ゲーンとは

◇シバサシで家の四隅に差す「サン」や「ゲーン」はいずれも魔除け呪具です

沖縄の魔除け呪具としてはシバやススキで縛る「サン」が有名で、小さなサンである「サングァー」は、お弁当や重箱料理など、料理の上に乗せます。

いずれも縛る植物は、シバ(柴)やススキ、イトバショウですが、本数などの違いです。

| <シバサシで差すサンやゲーンとは> | ||

| [魔除けの呪具] | [作り方] | [強力さ] |

| ・サングァー | 1本結ぶ | 最も弱い |

| ・サン | 3本結ぶ | 中くらい |

| ・ゲーン | 3本を桑の枝と結ぶ | 最も強い |

沖縄では旧暦8月に多くの火の玉やチグトゥが確認されるとされ、ヨーカビーのお祓い後に結界を張るので、シバサシではゲーンも多く用います。

シバサシでサンやゲーンを差す場所はどこ?

◇家の四隅の他、敷地内の出入口となる場所に差すと良いでしょう

沖縄ではヨーカビーやシバサシなどの悪霊祓い行事を「ヤナムンバレー(悪霊祓い)」と呼び、「嫌な感じ」がする場所であればどこでも、守りたいものであれば、お弁当など、何にでもサンを差しました。

・ヤナムンバレー(悪霊祓い)

・ヤナムンムンヌキ(嫌なものを除ける)

・ヤナムンゲーシ(嫌なものを跳ね返す)

そのため、シバサシで「差してはいけない場所」はほとんどありません。

笑い話では「赤ちゃんのお尻にサンを付けた」なども良く聞きます。

・家の四隅

・倉庫(収穫した農作物や家畜小屋など)の四隅

・門

・出入口

シバサシなので「差す」と捉えがちですが、結べない、差せない場所では、花瓶などに差しても問題はありません。

シバサシで結界を張る時の言葉「グイス(祝詞)」

神様へ唱えるグイス(祝詞)ではないのですが、沖縄では旧暦行事だけではなく、ちょっとした悪霊祓いでも、下記のような言葉でお祓いをします。

●ヤナカジ シタナカジ、ワッサ ビナサヤァー、ウスヌキティー クィミスーリー

「悪霊や穢れた魂、悪い事柄や穢れた事柄は、全部お祓いくださいますように…」の意味です。現代の言葉で伝えても問題はありません。

シバサシ(柴差し)だけど柴じゃなくてもいい!

◇シバサシでは、ススキやイトバショウ、桑で作っても良いです

シバサシのサンやゲーンは、シバやススキ、イトバショウとお伝えしましたが、一般的にはススキと桑の呪力が強いとされます。

[ススキ]

・剣のような葉でヤナカジを祓う

・パワー(繁殖力)の強さでヤナカジを圧倒する

[桑]

・中国で聖なる樹とされてきた

またサンがサングァーよりも呪力が高いのには、「3」の数字が陽(奇数)のなかでも聖なる数字とされてきたためです。

このような信仰から、沖縄では何か怖いことがあると「クァーギヌシチャイ(桑の木の下へ)」などのまじない言葉があります。

全国的にも「くわばら、くわばら」などがありますが、これも「桑」が語源ではないでしょうか。

シバサシと同日が多い「ハチグァチカシチー」

◇「八月カシチー」とは、米や小豆の収穫祭です

沖縄ではシバサシと同じ日程(旧暦8月10日)で、米や小豆の収穫祭「八月カシチー」の御願を行います。

ただ現代の沖縄では農耕も廃れ、それぞれの家庭でご飯を美味しくいただけるだけの、安定した収入「クェーブン(食べる運)」への感謝と祈願行事となりました。

「豊かで安定した収入を得られますように」

「家族みなが無病息災でありますように」

「ヤナカジ、シタナカジを祓いのけられますように」

ヤナカジ・シタナカジは悪い霊や悪疫などです。

無事に豊かな収穫(現代では報酬)をいただいていることに感謝を捧げ、シタナカジ(悪疫)を払い、と祈願します。

ハチグァチカシチー(八月強飯)は赤カシチーを供えよう

◇ハチグァチカシチー(八月強飯)では、赤いご飯「赤カシチー」を供えます。

…赤いご飯であれば良いですが、現代では赤飯を供えると、家族も美味しくいただけるでしょう!

「ハチグァチカシチー」は漢字で書くと「八月強飯」、いわゆるおこわを焚きます。赤いカシチーは、おこわに赤い(食べられる)染料を付ける家もありますが、小豆の収穫時期にも重なるためお赤飯を炊く家が多いです。

[ハチグァチカシチーのお供え物]

・赤カシチー(赤飯・赤いおこわ)

[供える場所]

・お仏壇

・ヒヌカン(火の神様)

昔ながらの沖縄では、旧暦8月10日の日中にシバサシをして結界を張った後、夕方~夜に掛けて赤カシチー(赤飯おこわ)を、ヒヌカン(火の神)とお仏壇へ供えます。

ヒヌカン(火の神)は神様なので、お箸もなく赤カシチーのみをお供えします。

お仏壇には赤カシチーの膳に、お箸も添えて供える家が多いでしょう。

沖縄のカシチーは年2回、旧暦6月25日のルクグァチカシチー(六月強飯=旧暦6月24・25日)とハチグァチカシチー(八月強飯)がありますが、ルクグァチカシチー(六月強飯)が白おこわであるのに対して、ハチグァチカシチー(八月強飯)は赤飯の違いがあります。

ハチグァチカシチーで供えるお線香の本数は?

ハチグァチカシチー(八月強飯)は、ヒヌカン(火の神)には日本線香15本分の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」、お仏壇には日本線香12本分の「ジュウニフンウコー(十二本御香)」です。

[ヒヌカン(火の神)]

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・日本線香→5本もしくは15本

・ヒラウコー(沖縄線香)→タヒラ半(2枚半)

[お仏壇]

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香→4本もしくは12本

・ヒラウコー(沖縄線香)→タヒラ(2枚)

ハチグァチカシチー(八月強飯)に限らず、沖縄のウグァン(御願)行事ではお仏壇などご先祖様にはジュウニフンウコー(十二本御香)、ヒヌカンなど神々様へはジュウゴフンウコー(十五本御香)が多いでしょう。

・沖縄のコーブン(お線香の本数)☆心を重視する自由な拝み

沖縄各地に伝わる「イニンビー(遺念火)」の伝承

ここまで、旧暦8月の悪霊祓い行事「ヨーカビー」や「シバサシ」についてご紹介してきましたが、沖縄ではこの時期に「火の玉(イニンビー)」が現れるという言い伝えが各地に残されています。

最後に、代表的なイニンビーの伝承をいくつかご紹介します。恐ろしいだけではない、哀しみや祈りのこもった昔話が、いまも島々で語り継がれているのです。

識名坂に現れる夫婦の遺念火

首里の識名坂(しちなんだびら)には、哀しい夫婦の火の玉が現れるという伝説が残っています。

昔、繁多川で豆腐屋を営む仲睦まじい夫婦がいました。ある日、妻が豆腐を売りに首里へ向かう途中、乱暴者の男に襲われてしまいます。心を深く傷つけられた妻は、夫に顔向けできぬと金城橋から身を投げてしまいました。その夜、何も知らない夫はいつものように妻を迎えに行き、通行人から悲報を聞いた夫もまた、橋から命を絶ちました。

その後、夜になると2つの火の玉が金城橋から識名坂をのぼるようになり、人々はこれを「夫婦の魂が寄り添って歩く姿」として、イニンビーと呼ぶようになったのです。戦前には、お盆の時期になるとこの火の玉を見に来る人々で坂が賑わったとも言われています。

伊江島・後浜に伝わる「仲村渠マカトゥ」の遺念火伝説

伊江島の後浜(くしばま)には、「仲村渠(なかんだかり)マカトゥ」と呼ばれる女性にまつわる、哀しくも壮絶な遺念火の伝承が残されています。マカトゥは、部落の踊り手として美しく聡明で、伊屋屋の松兼という青年と心を通わせていました。伊江島と伊屋屋(本部)を結ぶ遠距離でありながら、二人は深く愛し合う仲だったのです。

ある日、マカトゥが伊屋屋を訪れた際、松兼の留守中に不運な出来事が起きます。マカトゥは見知らぬ男たちに暴行されてしまい、深く絶望します。「もうこの体では松兼に合わせる顔がない」と、彼女は伊江島の後浜から身を投げて命を絶ってしまいます。

後日、そのことを知った松兼は、愛するマカトゥの死を受け入れられず、自らもその浜辺から身を投じて命を絶ちました。以来、伊江島では海辺の暗闇にふたつの火の玉が浮かび上がるのが目撃されるようになり、「これはマカトゥと松兼の魂が、今も海を渡って互いを想い合っている証」と語り継がれるようになりました。

この伝承では、マカトゥが亡くなった後、伊屋屋の人々に「お礼」と称しておいしい海藻やマミクル(海ぶどう)を差し出す女性が現れるという逸話も残っており、「あれはマカトゥの魂だ」と言われています。

やがて島の長老たちは、この出来事を伝えるために、「伊江島と伊屋屋のあいだに火が出る、イニンビーが渡る」と語り継ぎました。現在でも、「後浜で火の玉が出る」という話は島の年長者たちのあいだに生き続けており、この火は、ふたりの魂があの世で再会し、寄り添っている証しとされています。

イニンビーとは?人魂や妖怪火との違い

「遺念(いねん)」とは、成仏できずにこの世に未練や恨みを残して彷徨う霊のこと。沖縄では、この霊が火となって夜道に現れる現象を「イニンビー(遺念火)」と呼び、本土の「人魂(ひとだま)」とよく似た存在だと考えられています。

ただし、沖縄のイニンビーには「非業の死」や「愛する者を残して亡くなった悲しみ」など、物語性のある背景が語られることが多く、単なる妖怪火というよりも、人々の記憶に刻まれた魂の証とも言えるでしょう。

火の玉は不吉なもの?それとも慰霊のしるし?

火の玉というと、恐怖や呪いのイメージを持つ人も多いかもしれません。しかし、沖縄においては必ずしも「悪霊」として恐れられているわけではありません。

イニンビーは、むしろ「成仏できない魂の存在を知らせるしるし」「誰かを想い続ける霊の姿」として、人々の哀悼や慰霊の対象とされることもあります。

前述したように、集落によっては、キジムナーなどの精霊が出す「善き火の玉」と捉え、慰霊の踊りを奉納していた例もあります。

このように、イニンビーは恐れられる存在であると同時に、語り継ぐべき魂の記憶として、今も沖縄の文化や信仰の一部として根付いているのです。

遺念火が出ると噂される「謝苅坂」など、他のスポット

イニンビーの伝説は、識名坂だけにとどまりません。沖縄各地には、同様の火の玉が現れるとされるスポットがいくつも存在します。

たとえば、北谷町の「謝苅ビラ(しゃがるびら)」では、今でも夜に火の玉を見たという証言がネット上でも語られ、都市伝説のように広がっています。

伝承としては、先ほどご紹介した物語の他にも、宮古島の「カママニネ」など、いずれも悲しい死を遂げた夫婦や家族にまつわる伝説があり、そこでは2つの火の玉が並んで現れるとされる点も共通しています。

また、戦後は戦死者の霊が火の玉となって現れたという証言も複数存在し、イニンビーは単なる妖怪火ではなく、記憶と祈りの象徴として残されているのです。

まとめ|ヨーカビーやシバサシは悪霊祓い行事、そして慰霊行事でもあります。

沖縄の旧暦8月に行うヨーカビーやシバサシは、旧暦7月の旧盆明けに行う悪霊祓い行事となり、ヨーカビーで悪霊を祓い、シバサシで結界を張ります。

ただ一方で、イニンビー(遺念火)に関しては、生きる者への想いを残した故人の魂が姿を変えたものとして現れるともされ、踊りを奉納する地域もあるなど、慰霊としての意味合いを込めた行事もあるのが特徴です。

2025年は旧暦6月が繰り返し2回訪れるユンヂチの影響で、10月初頭にヨーカビー・シバサシの行事が行われます。その後はすぐにジューグヤ(十五夜)ですね。そして翌週は那覇大綱引き大会です。

まだ残暑の暑さが残る旧暦8月8日~11日、2025年9月29日(月)~10月2日(木)のヨーカビーやシバサシの時期に、花火を楽しみ悪霊を祓い、お赤飯を炊くのも良いかもしれません。

・【2025年度版】沖縄で秋のお彼岸の拝み方は?お供え物や拝みの手順、過ごし方を解説

・2025年沖縄の年中行事カレンダー|新暦10月(旧暦8・9月)長寿を祝う97歳のカジマヤー