・沖縄の旧盆「ウークイ」とは?

・2025年沖縄の旧盆でウークイはいつ?

・沖縄の旧盆ではウークイに何をする?

沖縄の旧盆で「ウークイ(御送り)」は最終日、ご先祖様をお見送りする日です。

2025年は9月6日(土)、4日間日程の旧盆ならば9月7日(日)にあたります。

本記事を読むことで、2025年沖縄の旧盆でのウークイ日程、ご先祖様の送り方やお供え物、過ごし方が分かります。

旧盆ウークイの過ごし方

◇ウークイはご先祖様と御馳走を囲み、夕方頃からご先祖様のお見送りです

沖縄の旧盆でウークイの日は、午前中はナカビ(中日)と同じようにゆっくり過ごし、夕方頃になると沖縄ではお供え物の定番「ジューバク(重箱)」料理を供えます。

ご先祖様(お仏壇)を囲んで御馳走をいただき宴を催した後、夕方頃からご先祖様のお見送り儀礼「ウークイ(御送り)」の流れです。

ご先祖様をお見送りするウークイ(御送り)は、従来門前で行われてきましたが、近年はマンション住まいも多いですよね。

そのため玄関先でウークイ(御送り)を行う家庭も増えました。

| <2025年沖縄の旧盆:ウークイの過ごし方> | |

| [朝から] | ●ナカビ(中日)と同じ ・ウチャトゥ(お茶) ・朝ごはん |

| [お昼~夕方] | (1)重箱を供える ・ジューバク(重箱)料理 ・ウハチケーシ(お初返し) |

| [夕方頃] | (2)ご先祖様と共食 ・ウハチケーシ ・ウサンデー (3)御仏前の儀式 ・お線香をあげる ・ウチカビを焚く ・手土産を準備 (4)門前での儀式 ・ミンヌクを置く ・お線香をあげる ・お見送り |

分からない沖縄の言葉も多いかもしれませんが、詳しくは順を追って解説します。

ご先祖様をお見送りするウークイの儀礼は、かつての沖縄では、ご先祖様と長く楽しい時間を過ごせるように、暗くなってから行われてきました。

子ども達がウークイの松明で楽しい気分になっていた時代もありましたが、近年では集まった家族・親族が早く帰るよう、明るいうちにウークイの儀式を済ませる家も増えています。

午前中からお昼過ぎまでは、前日のナカビ(中日)とあまり変わりはありません。

毎日のお勤めとともに、家族が食べる朝食・昼食を一緒に供える家庭が多いでしょう。

[沖縄の旧盆ナカビの過ごし方]

・【沖縄の旧盆】2025年の旧盆ナカヌヒーは9月5日(金)☆お供え物と拝み方を解説

[ナカビの挨拶回り]

・【沖縄の旧盆】ナカビ(中日)の挨拶まわり☆お中元(手土産)タブーは?行けない時は?

旧盆ウークイ(1)重箱を供える

◇沖縄の旧盆では、最終日ウークイに重箱料理を供えます

沖縄の旧盆では、最終日ウークイ(御送り)の日にはご馳走を詰めた「ジューバク(重箱)」を供えてきました。

沖縄の旧盆で供える「ジューバク(重箱)」は、キッチリと賽の目に区分けした詰め方が特徴的で、おかず重とおもち重の2重が対になって1組です。

ジューバク(重箱)に供えるおかずは、天・地・海の尊い幸を意味する「ウサンミ(御三味)」と呼ばれます。

ウークイに供えるジューバク(重箱)の数

◇沖縄の旧盆ではおかず重2重、おもち重2重を供えます

基本的にはおかず重2重・おもち重2重の2組を供えますが、近年では沖縄でも旧盆の規模が小さくなったことから、おかず重1重・おもち重1重の1組のみを準備する家も増えました。

その昔はご先祖様へ供えるジューバク(重箱)料理がご馳走でしたが、飽食な現代において、必ずしもご馳走ではなくなったことも背景にあるでしょう。

集まる親族がオードブルなどを持ち寄り、ご先祖様へのお供え物として、小さなジューバク(重箱)料理を作る家も増えています。

昔の沖縄では、重箱の数によって呼び方があるのはご存じでしょうか。

| <ウークイに供える重箱の数> | |

| ①チュクン(両方) | ・もち重…2重 ・おかず重…2重 ●合計…4重 |

| ②カタシー(片方) | ・もち重…1重 ・おかず重…1重 ●合計…2重 |

もち重は沖縄では「ムチジュウ」などとも言いますね。

昔ながらのジューバク(重箱)は21cmの大きさが一般的でしたが、そもそも重箱の大きさを小さくして準備する家庭もあるでしょう。

手作りのジューバク(重箱)を供える家庭もある一方、コンビニなどでジューバク(重箱)を注文できます。

スーパーで購入したジューバク(重箱)料理のおかずを上手に詰めても便利でしょう。

[ジューバク(重箱)おかずのレシピ]

・沖縄の旧盆で供える重箱料理、定番おかずの作り方☆豚三枚肉の煮付けや昆布の結び方は?

ジューバク(重箱)のおかず

◇ジューバク(重箱)は陽数の奇数を大事にします

中国から伝わった風習により、2で割り切れる偶数は先祖供養で忌まれてきました。

そこで旧盆でウークイのジューバク(重箱)料理に詰めるおかずの品目は奇数の品目、詰めるおかずやおもちの数は奇数個です。

特に後生(あの世)まで七つの関所を超える「七関所」の言い伝えから、「7」の数字は多く用いられる他、賽の目で詰めやすい9品目もよく選ばれます。

| <旧盆のジューバクは奇数> | |

| ①もち重 | ・3個×3列=9個 ・5個×3列=15個 |

| ②おかず重 | ・5品 ・7品 ・9品 |

旧盆でウークイに出すおかず重は、家庭で手作りをする場合、5品目・7品目も選ばれますが、コンビニやスーパー、仕出し料理店などで発注するおかず重は9品目が多い傾向です。

[重箱料理のウサンミ]

・【図解!】沖縄の旧盆で重箱の並べ方に決まり事は?おかずをキレイに詰めるコツも紹介!

ウークイではお祝い用を準備

◇旧盆のジューバク(重箱)は、お祝いの「慶事用」で準備します

旧盆は家に帰省するご先祖様を迎えておもてなしをする「お祝い事」ですので、先祖供養ではありますが、扱いは慶事です。

一方、沖縄の法要「スーコー(焼香)」は弔事ですので、おもちやおかずは白を基準とし、カラフルな色を含めない、お祝い事を意味するおかずを詰めないなどの決まり事があります。

この点は注意をして、沖縄で旧盆に供えるジューバク(重箱)は慶事用を注文しましょう。

下記では手作りのジューバク(重箱)でも役立つ、ジューバク(重箱)料理のおかず、慶事と弔事の違いをご紹介します。

| <慶事と弔事で違う重箱> | |

| [食材] | [違い] |

| ①かまぼこ | ・慶事…赤かまぼこ ・弔事…白かまぼこ |

| ②昆布 | ・慶事…結び昆布 ・弔事…返し昆布 |

| ③豚三枚肉の煮付け | ・慶事…皮を下に詰める ・弔事…皮を上に詰める |

| ④おもち | ・慶事…あんこ、草もち〇 ・弔事…白もちのみ |

| ⑤ターンム(田芋) | ・慶事…詰めてもよい〇 ・弔事…詰めない× |

沖縄の旧盆はご先祖様を迎える為「弔事」と捉える人も多いですが、実際にはご先祖様を迎えておもてなしをする年中行事なので、「慶事」として整えて問題はありません。

ただし故人が亡くなって初めて迎える旧盆は「初盆」となり、弔事として整えます。

理想的な詰め方としては、中央にカマボコ・下段に結び昆布・上段に豚の三枚肉の煮つけを詰めると良いでしょう。

[重箱料理の詰め方]

・【沖縄の旧盆2025】お供え物の重箱料理とは?慶事・弔事で違う作り方・並べ方を解説

旧盆ウークイ(2)ご先祖様と共食

◇最初にご先祖様にウハチを供え、集まった家族で共食します

旧盆最終日ウークイは、集まった家族・親族がご先祖様を囲んで賑やかに共食し、宴を催す風習がありました。

現代は昔ほど賑やかではないかもしれませんが、まずご先祖様に最初のご馳走「ウハチ(御初)」を供えた後に、ご先祖様(御仏壇)を囲んで、食事を楽しみましょう。

この最初のご馳走を供えることを「お初(のおかず)をひっくり返す」として「ウハチケーシ(お初返し)」と言います。

「ウハチケーシ」とは?

◇「ウハチ(御初)」とは、最初のおかずです

旧盆でウークイには、ジューバク(重箱)料理から、最初のひと品をご先祖様へ供えますが、この最初のひと品が、沖縄の言葉で「尊い最初」を意味する「ウハチ(御初)」です。

ウハチを供える「ウハチケーシ(御初を返す)」とは、ご先祖様へ最初のひと口を食べていただくよう、おかずを差し出すことを指します。

このウハチケーシの行い方には、2つのパターンがありますがどちらでも問題はありません。

| <ウハチケーシの仕方> | |

| ①重箱にウハチを乗せる ・最初のおかずをひっくり返す ・重箱の上におかずを乗せる | |

| ②お皿に取り分ける ・最初のおかずをお皿に取り分ける |

昔ながらの大きな沖縄仏壇で供えるウサンミであれば、①重箱の上にウハチを乗せる方法が一般的ですが、小さなお仏壇が増えた現代では、最初からおかずを取り出して供える家が増えました。

ご先祖様へジューバク(重箱)を供えてウハチケーシをしたら、家族で残りのおかずをいただくようウサンデーをします。

「ウサンデー」とは?

◇「ウサンデー」とは、お供え物を下げていただくことです

「ウサンデー」とは「うさげる」が語源で、ご先祖様へ供えたお供え物をさげて、家族でいただくことを指します。

旧盆のジューバク(重箱)など、ご先祖様へ供えたおかずは尊いご馳走ですので、でき得る限り捨てずに家族でいただくと良いとされてきました。

<ウサンデーサビラ>

●沖縄ではご先祖様や神様へ「さげさせていただきます」を意味する「ウサンデーサビラ」とひと言添えてから、お供え物をさげる風習があります。

現代は親族がオードブルなど、家族用のご馳走を持ち寄りますが、昔ながらの沖縄では、旧盆ウークイの夜になると、お供え物のジューバク(重箱)料理をウサンデーして、集まった家族・親族で宴を催してきました。

旧盆ウークイ(3)御仏前の儀式

◇ウークイの拝みの後、ウチカビを焚きます

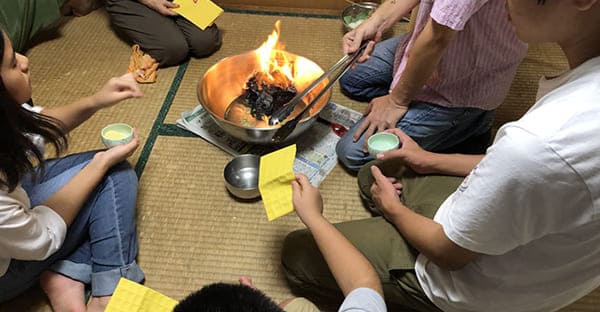

旧盆の最終日に行うご先祖様のお見送り「ウークイ(御送り)」は、御仏前の拝みから始まり、そのままあの世のお金「ウチカビ(打ち紙)」を焚く流れです。

旧盆ウークイのお昼過ぎ~夕方頃になると、ご馳走のお供え物ジューバク(重箱)を供えて集まった家族・親族で宴を催した後、最後にウークイ(御送り)の儀式を行います。

旧盆ウークイ:準備

◇お線香、ウチカビ、カビバーチを準備します

ウチカビを屋内である御仏前で焚くため、危なくないように水を張った金属ボウルなどの器「カビバーチ」を用意しましょう。

また沖縄で旧盆ウークイにはお線香を供えますが、お線香も本数が多いです。

ウチカビもあまり多く焚く必要はありませんが、集まった家族・親族へ充分に行きわたるよう、多めに準備をしておく必要があります。

旧盆初日のウンケーから御仏前にウチカビを供える他、お中元をいただいたらお中元の上にも置いて、最終日ウークイで焚きましょう。

「ウチカビ」とは

◇あの世のお金が「ウチカビ(打ち紙)」です

沖縄のスーパーでは日常的に販売されていることも多い、黄色いわら半紙に丸い刻印がたくさん印字されている紙を、「ウチカビ(打ち紙)」と言います。

沖縄でウチカビはあの世で使うお金です。

この世から燃やすことで、煙を通してあの世に送金するとされてきました。

それほど高くないので、たくさん焚く様子もしばしば見受けますが、火の用心の観点もありますので、従来から決められた枚数を守り焚くと良いでしょう。

(ウチカビを焚く枚数について詳しくは、後ほど解説します。)

[ウチカビ・シルカビ]

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

「カビバーチ」とは

◇「カビバーチ」とは、ウチカビを焚くための火鉢です

「カビバーチ(紙鉢)」とは沖縄では「カニバーキ」などとも呼ばれる、ウチカビを焚く際に用いる火鉢となります。

火鉢と言っても現代ではアルミボウルを用いることが多く、アルミボウルの底に金網を敷いて、水を張って用意するだけです。

家庭で簡単に準備することができますが、ホームセンターではウチカビを焚くためのカビバーチが、火箸やぴったりの金網とセットで販売されています。

| <カビバーチの作り方> | |

| ①アルミボウルの底に金網を置く (おもちを焼く金網などが便利) | |

| ②水を張る | |

| ③ネギの輪切りを浮かべる (地域によって) |

カビバーチの作り方は地域や家によっても異なります。

その昔は金網ではなく、芭蕉の茎や竹で網を作り、ボウルの底に敷いてきました。

ここで輪切りのネギを浮かべたのは、臭いの強いネギが悪霊を祓うとされてきたためです。

旧盆ウークイ①御仏前での拝み

◇旧盆ウークイの拝みは家長を中心に進めます

旧盆ウークイは、まず御仏前でご先祖様へ拝みを捧げてから、門前へ出てご先祖様のお見送り儀式を行う流れです。

御仏前や門前では拝みを捧げてウークイの儀式を行いますが、いずれも家長を中心にして拝みを捧げ、集まった残りの家族・親族は後ろで手を合わせます。

| <旧盆ウークイ②御仏前の流れ> | |

| ①家長の拝み | ・お線香を供える(十二本御香) ・3日間の感謝を伝える ・ウークイが始まりをご報告 |

| ②家族・親族の拝み | ・お線香を供える(三本御香) ・手を合わせる |

| ③代理の拝み (お中元が届いたなど) | ・代理でお線香を供える(三本御香) |

沖縄には沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」がありますが、日本線香でもヒラウコーでもどちらでも構いません。

近年では小さなお仏壇に新調する家庭も増えましたが、小さな香炉ではヒラウコーをたくさん供えると割れてしまうことがあります。

小さな香炉の家庭であれば、日本線香で本数も調整して供えましょう。

旧盆ウークイのお線香

◇家長はジュウニフンウコー(十二本御香)を供えます

旧盆ウークイの拝みは家長を中心にして、家族・親族が後ろに倣い手を合わせて進めます。

お線香は家長から先に供え、続いて家族・親族の順番で供えてください。

家長とその他の家族・親族で供えるお線香の本数も変わります。

| <旧盆ウークイのお線香> | |

| [供える人] | [本数] |

| ①家長 | ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー…タヒラ(2枚) |

| ②家族・親族 | ●サンブンウコー(三本御香) ・日本線香…3本、もしくは1本 ・ヒラウコー…半ヒラ(半分) |

沖縄の旧盆では供えるお線香の本数も多いので、お中元の品もお線香だと助かるケースも多いです。

また故人はお線香の香りをいただくとされます。

旧盆はご先祖様をもてなす行事なので、ご先祖様へのお供え物としてお線香のお中元もおすすめです。

お中元が届いた場合

◇親族からお中元が届いたら、代理でお線香をあげます

沖縄は旧盆ですから、帰省できない親族もいるでしょう。

旧盆に参加できない親族からお中元が届いたら、お仏壇へ供え、品の上にはウークイで焚く枚数分のウチカビを置いておきます。

そして旧盆ウークイの日には代理でお線香を供え、ウチカビを焚いてあげるのがマナーです。

| <旧盆ウークイのお線香> | |

| ①ご先祖様へご報告 「○○(住所)の○○○○(氏名)からです」 | |

| ②お線香・ウチカビを供える ・お線香…サンブンウコー(三本御香) ・ウチカビ…3枚 |

お線香はサンブンウコー(三本御香)、日本線香であれば3本、ヒラウコーなら半ヒラ(半分)です。

お線香やウチカビ(打ち紙)を代理で供える際には、「○○(住所)の○○からです」とご先祖様へ誰からのお線香やウチカビ(打ち紙)なのかをご報告してから行います。

旧盆ウークイ②ウチカビを焚く

◇ウチカビを焚いてあの世へお金を送ります

旧盆最終日で行うウークイは、あの世のお金ウチカビを焚いて、手土産とともに天へ送る儀式です。

旧盆ウークイの拝みで「これからウークイの儀式を行います。」とご報告した後、家族・親族でウチカビを焚く器カビバーチを囲んで、ウチカビを焚きましょう。

ウチカビを焚いた後のカビバーチに、旧盆中に供えていたお供え物を入れることで手土産とします。

ウチカビを焚く

◇ウチカビは家長から順番に焚いていきます

ウチカビ(打ち紙)は、家長から枚数分を順番にカビバーチに焚いていきましょう。

また家長とその他の家族・親族は枚数が違います。

ウチカビをたくさん焚く方もいますが、特に沖縄の旧盆ウークイでは御仏前でウチカビを焚くため、あまり多く焚くことは火の用心の観点からも控えた方が安心です。

<ウチカビを焚く枚数>

・家長…5枚

・家族・親族…3枚/1人

一般的には黄色いわら半紙に丸い印が刻印されたウチカビですが、近年では実際のお金を模したウチカビも販売され、話題にもなるため人気があります。

その昔は刻印があり、家で◎を藁紙にひとつひとつ打ち込んで作っていました。

手土産を作る

◇カビバーチにお供え物を入れます

ウチカビを焚き終えたら、そのままカビバーチに旧盆のお供え物を入れると、あの世へ送る手土産です。

最初に燃えたウチカビの上に、供えていたお酒(泡盛)を入れましょう。

<手土産を作る>

・お供え物のお酒

・ウハチ(御初)

・供え花

・ウチャトゥ(お茶)

・ウコール(香炉)のお線香

この手土産の全てを「ウサンデー」とする地域や家もあるでしょう。

旧盆ウークイでは、この手土産を門前や玄関先まで持って行き、ご先祖様をお見送りします。

旧盆ウークイ(4)門前での儀式

◇ウチカビ焚いたカビバーチを門前へ移動します

ウチカビを焚いて手土産を作ったカビバーチは、ご先祖様をお見送りする際にお渡しする、この世からあの世への「手土産」ですので、門前まで持って行くのが沖縄の風習です。

またウンケーから供えてた、ご先祖様のお箸「ナナフシウージ(七節ウージ)」や、魑魅魍魎(ちみもうりょう)や無縁仏などの「チガリムン」に供える「ミンヌク(水の子)」も、共に持って行く家や地域もあります。

| <門前のウークイ:準備> | |

| ①御仏前から持って行く | ・カビバーチ(ウチカビを焚いたもの) ・ナナフシウージ(七節ウージ) ・ミンヌク(水の子) |

| ②ウークイの拝み | ・お線香 ・大きなロウソク2本 ※家庭によってはウコール(香炉) |

ミンヌク(水の子)は、チガリムンがご先祖様のご馳走やお土産を食べないよう、門前に別に出しておくことが目的です。

そのためウサンデーとは別にミンヌク(水の子)を持っていく家庭が多いでしょう。

[沖縄の旧盆のお供え物]

・2025年沖縄旧盆をイラスト解説!初日ウンケーは9月4日(木)、お供え物や飾り方

門前のウークイ

◇旧盆ウークイでは門前でも拝みます

旧盆ウークイでは門前でも、拝みの儀礼を行います。

分譲マンションなど集合住宅では、玄関やベランダで行う家も多いでしょう。

門前でも御仏前と同じように家長が中心となって拝みを捧げ、ご先祖様をお見送りします。

家長以外の人々は、家長に倣い手を合わせて拝んでください。

| <門前で行うウークイの流れ> | |

| [手順] | [備考] |

| ①ウークイの準備 | ・門の両脇にロウソクを立てる (電気ロウソクでも良い) ・中央にウコール(香炉)を置く (必要があれば) |

| ②ミンヌクを置く | ●2つの方法がある ・門前にミンヌクを撒く ・門前にミンヌクを置く |

| ③お線香を供える ●ジュウニフンウコー(十二本御香) ・日本線香…12本、もしくは4本 ・ヒラウコー…タヒラ(2枚) | ・家長が行う ・門の中央に供える |

| ④ウークイの拝み | ・家長を中心に行う ・家族は後ろで合掌 |

昔はミンヌクを最後に家の外に撒きましたが、分譲マンションなど集合住宅の場合は迷惑ですので、玄関など家の外にミンヌクを置くだけで良いです。

また、集合住宅でお線香を供える場所も、門の中央ではなく玄関の真ん中に置きます。

火を付けるか否か、そのまま地面に置くのか、詳しくは後述します。

ウークイを始める時間

◇旧盆でウークイは、日が暮れてから始まりました

「ウンケーヤ ヘーベトゥー、ウークイナァー ヨンナァー ヨンナァー」

(お出迎えははやばやに済ませて、お見送りはゆっくり、ゆっくり)

などの言葉もあるほどで、ご先祖様のお見送りはゆっくりと始める風習がありましたが、現代は少しずつ様変わりしています。

集まる人々の都合などから、夕方日が暮れる前、早々にお見送りのウークイを済ませても良いでしょう。

ウークイのお線香

◇現代はお線香の供え方が変化しています

昔の門前で行うウークイでは、お線香に火を付けて地べたに置いてきました。

地面の土を小さな丘のように盛り上げて、お線香を立てかける家庭もあったでしょう。

けれども今では、敷地が狭い戸建てや集合住宅などが増えたため、火の用心の観点から、お線香の供え方が少しずつ変化しています。

| <旧盆ウークイのお線香> | |

| ①昔のウークイ | ・ロウソク(灯明)を門の両脇に置く ・灯明からお線香に火を付ける ・地面に火を灯したお線香を置く(門の中央) |

| ②今のウークイ | ●いくつかのパターンがある ・門前や玄関にウコール(香炉)を置く ・ヒジュルウコー(冷たい線香)を供える ・電池式のロウソクを模した電気で代用 ・電池式の提灯のみでウークイ |

「ヒジュルウコー(冷たい線香)」とは、火を灯さないお線香で、ウークイの後にお仏壇に供えるなど、家庭によってさまざまです。

またロウソクも危ないため、電気のロウソクを使用する家庭が増えました。

そもそもお線香を供えずに電池式の提灯のみで行うウークイも増えています。

その昔はウチカビも庭先で焚く家があり、真っ暗ななかで火を楽しんだものですが、住まいが集中する現代では、何よりも火の用心が肝心です。

現代のウークイに役立つ仏具

◇電池式のロウソクや提灯などは実用的です

現代の沖縄で行う旧盆ウークイでは、お線香や提灯、ロウソクなども電池式が増えています。

マンションなど集合住宅が増えたこと、戸建てでも充分な敷地やスペースがない家庭が増えたことが原因で、住宅が密集することから火の用心の意識も高いです。

そこで近年は、火の元が気にならないLED式のロウソクや、コンパクトな提灯、お線香も煙の出にくい日本線香で、安全に進める方法が一般的になりつつあります。

| <2025年旧盆ウークイで人気の仏具> | |

| ①LED式ロウソク | ・火を付けないウークイ |

| ②日本線香 | ・煙の出にくい日本線香 ・短い日本線香 ・本数を少なくする |

| ③ウチカビ | ・燃え上がりにくいウチカビ ・お札が印刷されたウチカビ |

例えば、昔ながらのウチカビは藁紙でできています。

藁紙は安くて大量に準備できますが、燃え上がりやすく、煙も昇りやすいため、現代の家で屋内で炊くには、火の元が不安定です。

少し高くても燃えにくい紙を使用したウチカビを用意する家も増えました。

日本線香はジュウニフンウコー(十二本御香)なら4本、ジュウゴフンウコー(十五本御香)なら5本と簡易数で供えて、安全に拝む家も多いです。

旧盆ウークイで拝むこと

◇家長は「来年もぜひ来てください」とお見送りします

昔ながらの沖縄旧盆では、沖縄の言葉で拝む拝み言葉「グイス(祝詞)」もありますが、現代では心を込めて、下記の事柄をお伝えできれば問題ありません。

<旧盆ウークイで拝むこと>

・無事におもてなしができたことへの感謝

・お土産を用意しているので、持って帰ってください

・来年もいらっしゃってください

旧盆の最終日は、ウークイを終えたら早々に片づけをします。

ご先祖様がこの世に「後ろ髪を引かれる」ためなので、その晩中にキレイに片づけができればバッチリです!

昔ながらのグイス(祝詞)でご先祖様をお見送りする場合は、下記にて拝み言葉をご紹介していますので、コチラも併せてご参照ください。

[旧盆ウークイでの拝み言葉(グイス)]

・【沖縄の旧盆】最終日ウークイの送り方。ヒヌカン・お仏前・門前でのグイス(拝み言葉

旧盆ウークイの道ジュネーとは?

◇「道ジュネー」とは集落を練り歩くエイサーです

沖縄の旧盆では、最終日のウークイに演武を披露しながら集落を練り歩く「道ジュネー」風習があります。

道ジュネーはご先祖様をお見送りするために捧げる演武で、エイサーや旗頭など、集落の青年会や子ども会が練り歩くため、賑やかです。

●地域によって違いはありますが、沖縄の旧盆では最終日のウークイ、太陽が沈む夕方頃から暗くなる時間になると、「道ジュネー」の音が聞こえてくるでしょう。

音が聞こえて家から見物に訪れた集落の人々は、それぞれに「おひねり」としてお金を千円~5千円ほど用意して、青年会や子ども会の人々へ渡すことも多いです。

現代では白い封筒や祝儀袋に入れてお渡しします。

ただ必ず必要ではないので、観光などで訪れた時には、純粋に楽しむのも、良いかもしれません。

まとめ:沖縄の旧盆でウークイはウチカビを焚きます

沖縄の旧盆では、最終日ウークイにあの世のお金「ウチカビ」を焚いてお見送りをします。

全国的なお見送りのように「送り火」は焚きませんが、その代わりと言えるでしょう。

昔ながらの沖縄の旧盆でムチスク(本家)は、ウークイにジューバク(重箱)を用意して、ご先祖様や親族などお客様をもてなし、賑やかながら忙しい一日を送ってきました。

けれども共働きが増え忙しい現代では、必ずしも従来行う沖縄の旧盆も難しい家庭も多いでしょう。

沖縄で旧盆の風習は、全国的な他の地域にはない独自の文化が残っていますが、簡易的になっても良いので、未来に繋がって行くよう、ご先祖様をおもてなししてはいかがでしょうか。

[沖縄の旧盆準備]

・2025年沖縄旧盆をイラスト解説!初日ウンケーは9月4日(木)、お供え物や飾り方