「沖縄の七草粥『ナンカヌシク(七日節句)』の行事食は?」

「沖縄の七草粥『ナージューシー(菜雑炊)』の作り方は?」

「沖縄の七草粥でおすすめの食材は?」

沖縄の七草粥は旧正月明けの旧暦1月7日、2025年は2月4日(火)です。沖縄では七草粥として沖縄野菜でナージューシー(菜雑炊)を作り、家族でいただく習慣がありました。

本記事を読むことで沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七日節句)」にいただく行事食「ナージューシー(菜雑炊)」の作り方、食べる前に行うことが分かります。

沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七日節句)」の行事食とは?

◇沖縄の七草粥の行事食は「ナージューシー(菜雑炊)」です。

沖縄の七草粥は、全国的な春の七草ではなく、沖縄で採れる七種の野菜を加えていただく家庭が多いでしょう。

沖縄の「春の七草」は明確には決まっていませんが、昔から薬草として重宝されてきた、サクナ(長命草)などが選ばれます。

①沖縄の七草

家によって違うので沖縄のナージューシー(菜雑炊)で人気が高い、いくつかの食材をご紹介します。

| <沖縄の七草> |

|

| [沖縄の七草] | [効能] |

| ●イチョーバー (ういきょう) |

・胃腸薬 ・利尿作用 |

| ●フーチバー (よもぎ) |

・血行を良くする ・自律神経の調整 (沖縄そばに使う) |

| ●ハンダマー (水前寺菜) |

・血圧を下げる ・血糖値を抑える |

| ●ンジャナバー (苦菜) |

・抗ウィルス作用 ・動脈硬化に作用 |

| ●サクナ (長命草) |

・神経痛 ・肝臓病 ・リウマチ (ヤギ汁の臭み消し) |

| ●デーニクバー (大根葉) |

・抗酸化作用 |

| ●島ニンジン | ・血を補う ・コラーゲンの合成 ・腸内環境を整える |

| ●シマナー (高菜) |

・血液をサラサラにする ・肝臓の解毒作用 ・ガン予防 ・むくみ解消 |

| ●ンスナバー (不断草) |

・骨や歯を保つ ・貧血予防 ・ガン予防 |

| ●ビラ (ねぎ) |

・血行を良くする ・疲れを取る ・風邪の撃退 |

| ●カンダバー (やさいかずら) |

・整腸作用 ・抗酸化作用 |

| ●ノビル | ・整腸作用 ・扁桃腺に効果 ・気管支炎 |

などなどが沖縄の七草粥「ナージューシー(菜雑炊)」で選ばれる野菜です。沖縄ではスーパーでも販売されていますが、市場もおすすめです。

ファーマーズマーケットや地域の市場では、地元で採れた沖縄野菜が品種も多く販売されているので、楽しみながら沖縄野菜を選んでみてはいかがでしょうか。

②香りの強い沖縄野菜

特にフーチバー(よもぎ)などの香りが強い沖縄の野菜は、沖縄の七草粥ナージューシー(菜雑炊)に人気があります。フーチバー(よもぎ)は臭み消しの役割としてヤギ汁に添える定番である他、沖縄そばに入れる人も多いですよね。

沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七草粥)」は、旧正月で疲れた胃腸を労わるとともに、無病息災を祈願する行事なので、邪気祓いを意識する家も多くありました。

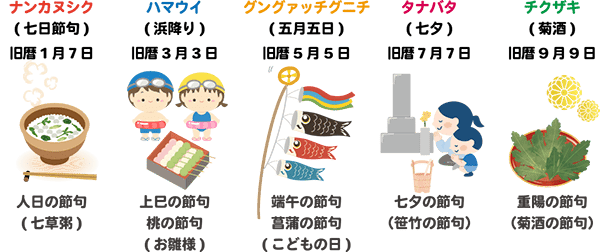

五節句のひとつナンカヌシク(七日節句)

もともと奇数日が重なる、季節を感じる雑節である「五節句」のひとつが人日の節句です。本来は旧暦1月1日なのですが、旧正月にあたるため、旧正月の七日間「松の内」明けに設定し、旧暦1月7日となりました。

| <五節句> |

|

| ・旧暦1月7日 | …ナンカヌシク (七日節句) |

| ・旧暦3月3日 | …ハマウイ (浜降り) |

| ・旧暦5月5日 | …グングァチグニチ (子どもの日) |

| ・旧暦7月7日 | …タナバタ (七夕) |

| ・旧暦9月9日 | …チクザキ (菊酒) |

全国的にも1月7日の七草粥だけではなく、3月3日はひな祭り・5月5日は子どもの日・7月7日は七夕・9月9日は菊酒と五節句は今も残る日本の年中行事です。

ただ3月3日のハマウイ(浜降り)では女性が海岸で1日を過ごし穢れを祓う日、7月7日のタナバタは旧盆を前にご先祖様へご案内をする日と、全国的な五節句とは少しずつ違います。

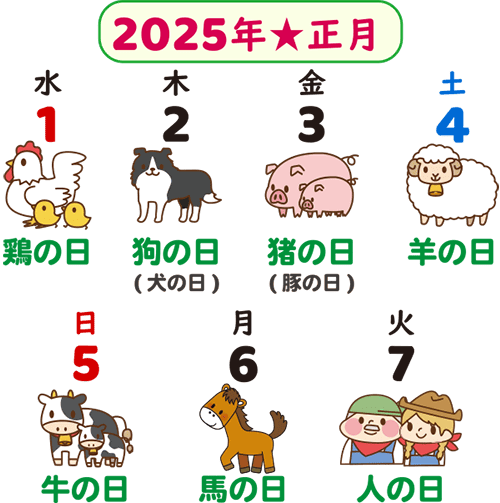

①ナージューシー(菜雑炊)で体を労わる

◇沖縄の七草粥は「人日の節句」に行う人を労わる行事です。

沖縄で七草粥の日には、体に優しく健康的なナージューシー(菜雑炊)をいただき人々の体を労わります。これは七草粥が人間を労わる「人日の節句」だからです。

またその昔の中国では旧暦1月1日~旧暦1月7日まで、特定の生き物を労わる日を設け、その日はその生き物を殺生しないとされています。

| <古来中国の風習> |

|

| ・旧暦1月1日 | …鳥の日 |

| ・旧暦1月2日 | …狗(犬)の日 |

| ・旧暦1月3日 | …猪(豚)の日 |

| ・旧暦1月4日 | …羊(ヤギ)の日 |

| ・旧暦1月5日 | …牛の日 |

| ・旧暦1月6日 | …馬の日 |

| ・旧暦1月7日 | …人の日 |

「殺生をしない」として旧暦1月7日に人の日があるのは不思議なものですが、この日に犯罪者への刑罰を控える・疲れた体を労わる、などを意識してきました。

そのため旧暦1月7日、沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七日節句)」にいただくナージューシー(菜雑炊)は、かつて薬草として使用されていたなど、体に良い食材を使用しましょう。

沖縄の七草粥ナージューシー(菜雑炊)レシピ

◇沖縄の七草粥「ナージューシー(菜雑炊)」には豚肉が入ります。

沖縄の七草粥、ナージューシー(菜雑炊)の特徴として、多くの家庭で賽の目切りの豚肉が入っていることが挙げられるでしょう。

沖縄ではご馳走に豚肉は欠かせない食材で、日ごろの沖縄風炊き込みご飯「ジューシー」や、今回ご紹介する「ナージューシー(菜雑炊)」でも、豚肉でコクを出します。

①ナージューシーの材料

かつて沖縄ではナージューシー(菜雑炊)をはじめとした沖縄料理で、豚肉から取った「豚だし」とかつお節から取った「かつお出汁」を使用してきました。

また干しシイタケを入れる時には干しシイタケの戻し汁などですね。ただ現代では市販の白だし・和風顆粒だしなどを使用する家庭が多いでしょう。

ナージューシー(菜雑炊)に豚肉のコクを出したい場合は豚ロース肉ブロックを準備して、豚だしを使用してみてください。

・炊いたご飯…400gほど

・お水…4カップほど

・フーチバー(よもぎ)…100gほど

・シマナー(高菜)…100gほど

・豚ロース肉…250gほど

・お塩…適量

・白だし…適量

・サラダ油…適量

伝統的な春の七草ではない野菜では、春菊・ネギ・小松菜・ほうれん草なども人気です。春菊やネギは薬味でもあるので、使い勝手も良いでしょう。

①下ごしらえ

カブや大根などの根菜類は先に全て茹でておきます。タッパーに薄く水を張り、レンジで6分ほど温めても時短になりますね。茹でた根菜類は薄い短冊切りで同じ長さに揃えましょう。

②お粥作り

炊いたご飯とお水を鍋に入れ火にかけ、弱火でご飯がお粥状になるまでゆっくりと煮ましょう。途中で鍋の底に焦げ付ぎのないよう、かき混ぜながら煮て行きます。

ご飯が充分にお粥状になったら、下ごしらえした野菜を加えて完成です。

卵を溶いて白だしを適量加え鍋に回し入れて蓋をした後、少し蒸らしても美味しいでしょう。卵に火が通ったらさっくりと混ぜてご飯茶碗に盛りましょう。

今回はお塩を適量、玉子に白だしを加えるのみでしたが、途中で好みの濃さで味付けします。全国の七草粥について詳しくは下記コラムをご参照ください。

ナージューシー(菜雑炊)をヒヌカン(火の神)へ供えよう

◇ナージューシー(菜雑炊)をヒヌカン(火の神)・仏壇へ供えます。

健康祈願の旧暦行事であるナンカヌシク(七日節句)ですから、行事食となるナージューシー(菜雑炊)はヒヌカン(火の神)と仏壇へ供えましょう。

沖縄の旧暦行事で行事食をいただく時には、まずヒヌカン(火の神)へ行事食を供え、続いて仏壇へ供えてから、最後に家族がいただき共食します。

今回はナージューシー(菜雑炊)をいただく健康祈願ですから、今日の日をブジに家族が健康に迎えられたことへの感謝を伝えましょう。

①ヒヌカン(火の神)へ日ごろのお供え

ヒヌカン(火の神)へ日ごろのお供えものは、神葉(供え葉)が枯れていたら交換、マース(お塩)も湿気を吸って固まることのないよう交換してください。

ミジティ(お水)やウサク(お酒)は交換するなどしてお世話をします。ミジティ(お水)やウサク(お酒)は継ぎ足しではなく、全てを捨てて新しく交換することがポイントです。

②ナンカヌシク(七日節句)

ナンカヌシク(七日節句)の行事食ナージューシー(菜雑炊)をヒヌカン(火の神)へ供えます。お盆に盛り付けたナージューシー(菜雑炊)を整えて供えるのみです。お箸なども必要ありません。

③ヒヌカン(火の神)へのお線香

ヒヌカン(火の神)へのお線香は「ジューゴフンウコー(十五本御香)」です。日本線香15本分を意味します。沖縄線香ヒラウコー(平御香)ではタヒラ半(2枚半)ですね。

現代はウコール(香炉)もコンパクトな仏壇に合わせた小さいタイプだと割れる危険性があるので、日本線香を5本だけ供える家庭が増えました。

④ヒヌカン(火の神)への拝み方

ヒヌカン(火の神)は家を守護するパーソナルな神様です。ヒヌカン(火の神)を日々担う人はナージューシー(菜雑炊)を供えた後、下記のように拝みます。

「いつもお見守りをありがとうございます。

今日はナンカヌスク(七日節句)の日です。

本日もブジ(無事)に

ナンカヌシク(七日節句)のウグァン(御願)を

済ませることができますように。」

ただヒヌカン(火の神)は守護する家族との関係性を築いている存在なので、担う家族が自分の言葉で思うように感謝を捧げても良いでしょう。

・沖縄ヒヌカン(火の神)の始め方は引き継ぐだけ?ウタキ(御嶽)から迎える方法も解説!

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数を解説!

ナージューシー(菜雑炊)を仏壇へ供えよう

◇仏壇の祖霊神にも、ナージューシー(菜雑炊)を供えて共食します。

沖縄の七草粥、ナンカヌシク(七日節句)のお供えものは、ナージューシー(菜雑炊)と口直しのウサチ(酢の物・和え物)のみです。お盆に乗せてお箸を添えて供えましょう。

①仏壇へ日ごろのお供え物

独自の祖霊信仰が根付く沖縄の仏壇は、ご位牌を中心にして祀ります。左右対称になっているので、それぞれのお供え物を交換してお世話をしましょう。

ご位牌を祀る一段下、中央にはウサク(お酒)が1杯供えてありますよね。その左右に供えたウチャトゥ(お茶)2杯は新しく交換してください。供え花も枯れていたら交換しましょう。

②ナンカヌシク(七日節句)

仏壇に供えるナージューシー(菜雑炊)は人と同じようにお盆に整えて供えます。箸休めとしてウサチ(酢の物・和え物)、そしてお箸も添えましょう。

先祖代々位牌トートーメーを祀るお家など、複数のご先祖様を祀る家では複数のナージューシー(菜雑炊)のお盆を供えます。

お仏壇に供える副菜はウサチ(酢の物・和え物)が多いですが、ちょっとした副菜であれば何でも構いません。

・沖縄の旧正月に供える沖縄料理レシピ☆イナムドゥチ・クーブイリチー・ンムニーの作り方

③仏壇へのお線香

仏壇へ供えるお線香は「ジューニフンウコー(十二本御香)」です。日本線香12本にあたります。小さなウコール(香炉)や小さな仏壇では、省略して日本線香4本でも構いません。

沖縄線香ヒラウコー(平御香)は、日本線香6本分がくっ付いて板状になっているのでタヒラ(2枚)です。

④仏壇への拝み方

ヒヌカン(火の神)は日ごろから台所に立つ家族が拝みますが、仏壇は世帯主である家長を中心にして家族で手を合わせます。

「いつもお見守りありがとうございます。

今日の善き日、

ナンカヌシク(七日節句)の日を

迎えました。

体も丈夫になるよう

(カラダガンジュー)

こしらえた、

ナージューシー(菜雑炊)を

供えておりますので、

どうぞお受け取りください。

これからも家族が

みな健康で

無病息災でありますように。

ミーマンティーウタビミスーリー

(見守っていてください)

ウートゥートゥー

(あな尊い)。」

沖縄の七草粥ナンカヌシク(七日節句)は、家族みんなでナージューシー(菜雑炊)をいただいて家族団らんをしながら健康祈願をするものです。

拝みの「ウグァン(御願)」も、お供え物をしながら言葉を添えれば良いでしょう。

まとめ:沖縄の七草粥の行事食は「ナージューシー(菜雑炊)」です

沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七日節句)」の行事食は、沖縄で採れた七種の野菜を加えた沖縄のボロボロジューシー「ナージューシー(菜雑炊)」となります。

本来はお粥なので、たくさんのお水でお米を焚いて作りますが、忙しい近年では時短料理として、炊いたご飯から雑炊を作る家庭が増えました。

ナージューシー(菜雑炊)は、離島地域も含めて沖縄全般でいただく行事食ですが、離島では「ナナタテジューシー(七品雑炊)」などとも呼ばれます。

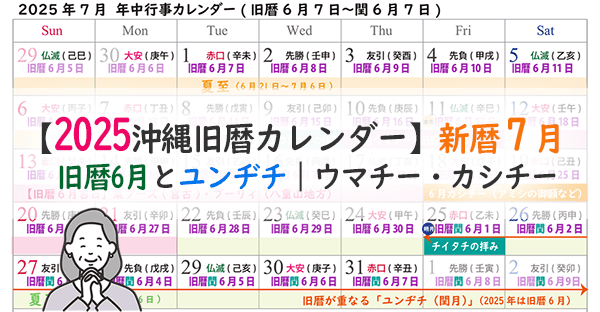

・【沖縄旧暦カレンダー2025】新暦2月(旧暦1月)☆沖縄の旧正月到来!年末準備は?