・喪主・施主とは?何が違う?

・喪主や施主の決め方は?娘しかいない時は?

・喪主や施主が葬儀までに決める事柄は?

「喪主」とは葬儀の責任者・代表者を差し、「施主」は主に葬儀費用を負担するなど、実質的なサポートの役割です。

故人が亡くなると数日中に葬儀を執り行いますが、まず喪主と施主を決めなければなりません。

本記事を読むことで、喪主や施主の決め方、多く相談やその違い、喪主や施主が葬儀までに決めるべき事柄を解説します。

「喪主」とは?「施主」との違いは?

◇「喪主」とは、葬儀を執り行う代表者・責任者です

「喪主(もしゅ)」は葬儀の代表者であり、一般的に事情がなければ、故人と最も近しい関係性の人がなります。

| <喪主とは?施主とは?> | |

| [喪主] | ・葬儀の責任者 ・故人の代わり ・ご遺族の代表者 |

| [施主] | ・葬儀費用を負担 ・実質的なサポート |

基本的には喪主と施主は同じ人であることが多いです。

ただ、例えば高齢の母親が喪主を勤め、実質的な葬儀費用の負担や、葬儀を執り行うにあたる打ち合わせやサポートは、長男が施主として請け負うケースなどがあるでしょう。

喪主や施主がやるべき事柄

◇喪主は代表として、施主は喪主のサポートを行います

喪主や施主がやるべき事柄は、葬儀社選びや打ち合わせの他、ご遺族にしかできない事柄が中心です。

基本的には喪主や施主が行うべきですが、葬儀社スタッフや周囲の人々に代行してもらえるものもあります。

| <喪主や施主がやるべき事柄> | |

| (1)喪主、施主を決める | |

| (2)葬儀社選び | ・安置場所を決める ・葬儀社との打ち合わせ |

| (3)訃報を伝える | |

| (4)死亡届の提出 | ・代理の依頼ができる |

| (5)遺影を選ぶ | |

| (6)供花の順番を決める | |

| (7)僧侶、参列者への対応 | ・僧侶お出迎え ・参列者の対応 ・お布施を渡す ・お見送り |

| (8)喪主挨拶 | |

喪主と施主が一緒になっている場合もありますが、一人で執り行うには負担が大きいでしょう。

喪主は施主や周囲の人々からサポートを受けながら、任せる部分は任せて進めます。

全国的に喪主や施主は、家の宗旨宗派を確認しますが、独自の祖霊信仰により檀家制度が根付いていないため、特定の宗派を信仰しない家が沖縄では多いでしょう。

・【家族の看取り】危篤が告げられたら、まず家族が行うべき6つの事柄

(1)喪主、施主を決める

◇喪主は一般的に、故人と最も近しい人です

喪主・施主決めの基本は、故人と最も近しい人が喪主、葬儀費用を出す人が施主ですので、それほど時間は掛からないでしょう。

下記が喪主・施主になる優先順位ですが、必ず「故人と最も近しい人」が担う必要はありません。

喪主や施主となり得る立場の人の心の状態や、状況によって臨機応変に対応できるように進めてください。

| <喪主・施主を決める> | |

| (1)故人の配偶者 | |

| (2)故人の子ども | ・配偶者がすでに他界 ・配偶者が高齢 ・身体的、精神的に勤められない |

| (3)故人の両親 | ・故人が未婚 |

| (4)故人の兄弟姉妹 | ・故人が未婚 ・故人の両親は他界 |

| (5)友人知人 | ・故人の血縁者がいない |

| (6)後見人やご住職 | ・引き受ける人がいない |

また故人が未婚であったり、血縁者が全て他界しているなどの事情で、引き受ける人がいない場合、喪主や施主は友人知人や、お寺のご住職が代行として引き受けることもあります。

長男と長女ではどちらがなる?

◇昔の風習では長男でしたが、現代は長女の喪主や施主も多いです

昔ながらの沖縄の葬儀では、長男が喪主になりますが、長男が遠方に住んでいるなどの事情があれば、次男が喪主になっても構いません。

(1)故人の長男

(2)次男以降の直系男性

(3)故人の長女

(4)長女意向の直系女性

喪主や施主を決める際は、兄弟姉妹で納得して決めることがポイントです。

また喪主や施主を請け負うにあたり、近隣住民や参列者への対応もあります。

長男、長女など優先順位よりも、生前の故人や、故人の交友関係を知っていた、同居していた兄弟姉妹が対応しやすいことも多いです。

・【家族の看取り】危篤が告げられたら、まず家族が行うべき6つの事柄

喪主や施主がやること(2)葬儀社選び

◇故人が亡くなってからの葬儀社選びは、ご遺体の搬送時が多いです

故人が病院で亡くなった場合、医師の診断後は病院の霊安室へご遺体を移動します。

けれども病院の霊安室は、約3時間~24時間ほどしか安置できません。

そのため約3時間~24時間後にはご遺体を搬送します。

病院では葬儀社を紹介してくれますが、一般的に病院で紹介される葬儀社は、割高傾向です。

| <喪主や施主がすること:葬儀社の選び方> | ||

| [葬儀社] | [メリット] | [デメリット] |

| [病院が提携する葬儀社] | ・病院からの紹介で選びやすい | ・葬儀費用が割高傾向にある |

| [自分で選ぶ] | ・納得した葬儀社を選べる ・葬儀費用が安い傾向にある |

・自分で葬儀社を探す |

自分で葬儀社を選ぶ場合、病院の霊安室に安置できる時間(24時間ほど)に間に合わない不安もあるでしょう。

沖縄では病院が紹介する葬儀社の他、昔から親族が懇意にしている葬儀社を選ぶ家も多く見受けます。

葬儀社の探し方

◇高齢の親族や近隣の僧侶、現代はネットでも葬儀社探しができます

一般的に葬儀社は、親族やお世話になっている僧侶が懇意にしている葬儀社を選ぶ人が多いでしょう。

また最近の沖縄では、ネットで複数の葬儀社に相見積もりを取り、比較しながら選ぶ喪主や施主も増えました。

ただし、葬儀社選びには注意点もあります。

[ネットで相見積もりを取る]

(1)見積もりの費用項目が大雑把

・追加料金の可能性

・グレードが低い可能性

…など

(2)葬儀社の実績、得意分野を確認

・希望の葬儀形式の実績があるか

(特に家族葬など、新しい形式の場合)

・葬儀社の口コミは評判いいか

(3)葬儀社の種類

・葬儀社に委託するだけではないか

・スタッフと直接やり取りができるか

特に最近の家族葬では、「香典辞退」など新しい形式を選ぶご遺族も多いです。

新しい供養の形が増え、家族葬や一日葬など、特定の葬儀を専門とする葬儀社も登場しています。

さまざまな葬儀の形(葬儀スタイル)や、後々後悔しない葬儀社の選び方は、下記コラムもご参照ください。

・【沖縄の葬儀】家族葬や一日葬、ホテル葬。現代10の葬儀スタイル|その1

葬儀社との打ち合わせ

◇葬儀社との打ち合わせでは、参列者の人数と規模、依頼の範囲も決めます

喪主と施主が分かれている場合、葬儀社との打ち合わせは費用が含まれるため、施主も同席して行いましょう。

葬儀の参列者の人数、そして会食の有無、返礼品の有無(香典辞退では返礼品なし)などは、葬儀費用に大きく関わることです。

事前に家族・親族間で決めてから打ち合わせをしましょう。

| <葬儀社との打ち合わせ> | |

| [葬儀日程] | ・お通夜や葬儀の日程 ・葬儀までの安置場所 (日数を要する場合) |

| [葬儀スタイル] | ・参列者の人数 ・会食の有無 ・返礼品の有無 (香典辞退など) ・斎場や会場 |

| [葬儀費用] | ・葬儀費用の見積もり ・細かな項目の確認 ・葬儀費用の支払い方法 |

葬儀費用は「葬儀一式」などで葬儀社は宣伝をしていますが、実際は葬儀一式だけでは成り立たないことも多いです。

葬儀一式(セット)費用に加えて、どのような項目が出るのか、また葬儀をしてみないと分からない会食などの変動費用も確認します。

・葬儀社の選び方とは?いつ手配すればいい?トラブル事例や注意点、いい葬儀社の見分け方

喪主や施主がすること(3)訃報を伝える

◇現代の沖縄では、家族葬であれば荼毘広告を打ちません

沖縄で家族の訃報は、一般の人々でも新聞のお悔み欄に荼毘広告を掲載しますよね。

費用は別途支払いになる葬儀社が多いですが、荼毘広告の掲載依頼を代行してくれる葬儀社がほとんどです。

| <喪主や施主がすること:訃報の範囲> | |

| [荼毘広告を掲載] | ・一般葬 ・広く参列者を受け入れる ・葬儀規模…約50人~100人以上 |

| [個々に訃報を伝える] | ・家族葬など ・参列者を限定する ・葬儀規模…約10人~30人ほど |

現代に増えた家族葬などは、斎場の個室も小さな部屋も多いです。

自宅葬も家族葬には多いですが、ごく近しい身内がゆっくりと故人との時間を過ごすような空間が多いでしょう。

荼毘広告に掲載すると、見た人が大勢参列に訪れますから、希望に合わせた訃報の知らせ方を選びます。

荼毘広告を掲載する

◇荼毘広告料が沖縄県新聞紙2誌に対してかかります

荼毘広告料は新聞社へ直接支払う、もしくは葬儀社に代行してもらうでしょう。

料金は掲載人数(掲載する名前)の数などで、料金が分かれます。

また近年ではネットでお悔み情報を掲載する業者も現れ、合計3社に掲載を依頼する人々が多いです。

| <荼毘広告料の目安> | |

| [新聞社の荼毘広告] | ・約72,600円(1人~8人)、 ・約84,700円(9人~12人) (新聞社1社あたり) |

| [ネット荼毘広告] | ・約39,800円 |

沖縄では、「沖縄タイムス」と「琉球新報」2社に掲載する方法が一般的です。

料金目安は2倍になります。

・掲載人数1人~8人…約185,000円

・掲載人数9人~12人…約209,200円

ただ、新聞社のお悔み欄に掲載して知らせる習慣が沖縄にはありますが、近しい人々には直接訃報の知らせが来るよう、配慮をすると後々まで人間関係がスムーズです。

個々に訃報を伝える

◇個別に葬儀のご案内はがきの他、必要な人には直接訃報を伝えます

「直接訃報を伝える」と言っても、喪主やご遺族は取り込んでいる筈です。

ごく近しい人々で、お通夜までに伝えたい相手には、連絡網のように、最初に伝えた人にコミュニティー内への訃報を依頼をすると良いでしょう。

(1)門中や親族の高齢者(長老)

(2)町内会の役員

(3)隣り近所で親しくしている家

(4)故人の職場の役員や上司

(5)特に親しい知人や友人

手落ちがないよう、お願いできる方へ訃報の知らせを依頼するようにしてください。

…最初に特に親しい知人や友人へ訃報を知らせることで、他の人々への連絡や、後々のお通夜や葬儀の世話役なども相談しやすくなるでしょう。

訃報の伝え方

◇訃報は簡潔に、訃報とお通夜や葬儀のご案内をします

訃報は簡潔にポイントを抑えて伝えることがポイントです。

訃報からお通夜まで時間が数時間、と言うことも多いため、先方も慌ただしく準備をしなえければなりません。

| <訃報を伝えるポイント> | |

| (1)故人の名前 | |

| (2)連絡者情報 | ・故人との続柄 ・名前 |

| (3)訃報の情報 | ・故人が逝去した日時 |

| (4)お通夜のご案内 | ・お通夜の日時 ・お通夜会場 |

| (5)葬儀のご案内 | ・葬儀の日時 ・葬儀会場 |

家族葬であれば、「家族葬で執り行います」と伝え、訃報を他者に広げないようにしてもらいます。

また訃報はがきも早急に手配しましょう。

人数が少ない家族葬や直葬などでは、訃報はがきが必要ないこともあります。

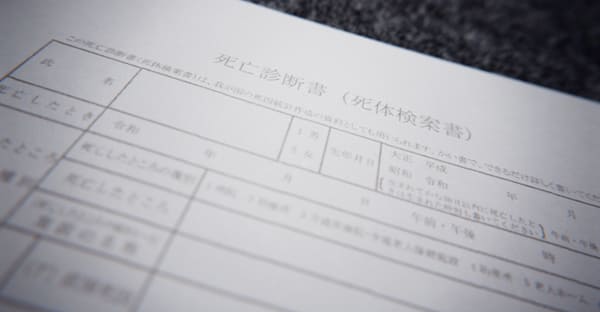

喪主や施主がやること(4)死亡届の提出

◇喪主や施主は死亡届を7日以内に提出します

喪主や施主は死亡届を7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

死亡届を提出しないと火葬ができないため、数日中に提出することになるでしょう。

[役所の窓口で届出]

・故人の本籍地

・届出人の住所所在地

・故人が亡くなった地域

病院や担当医師などから受け取った「死亡診断書」や「死亡検案書」の右側にある「死亡届」に必要事項を記入して、提出します。

・死亡診断書をもらう(死亡検案書)

・右半分が「死亡届」

・死亡届に必要事項を記入

・役所に提出

ただ故人が亡くなってから火葬まで日がないことが多いです。

そこで葬儀社スタッフや周囲の人々に代理で依頼することもできます。

・【家族が亡くなったら】死後14日以内に行う事務手続きとは?役所で行う、6つのリスト

喪主や施主がやること(5)遺影を選ぶ

◇喪主と施主、家族や親族で遺影を選びましょう

一般的に喪主が決めることが多い遺影ですが、時間があればご遺族みなで選びます。

現代は写真加工技術が発達しているので、スナップ写真からの切り取りも可能です。

・故人が予め用意していないか?

・家族や親族で決めると良い

・スナップ写真でも遺影にできる

・お通夜前約5時間前を目安に決める

遺影を決めたら葬儀社スタッフに渡しましょう。

故人が終活をしていた場合、予め遺影を撮影したり、準備していることもあります。

喪主や施主がすること(6)供花の順番を決める

◇供花が届いたら、祭壇に置く場所を決めます

喪主や施主は、供花が届いたら祭壇にどの順番で配置するかを決めます。

生前に故人との関係性が深かった人が、遺影に近い配置です。

| <供花の順番> ●故人との関係性で配置が換わる |

|

| [優先順位] | |

| (1)家族 | ・故人の右側…配偶者など ・故人の左側…次に近しい血縁者 ・喪主の兄弟姉妹 ・喪主の子ども |

| (2)実家 | ・故人の兄弟姉妹 ・故人の配偶者の兄弟姉妹 |

| (3)喪主の兄弟姉妹 | ・喪主の兄弟姉妹の子ども ・喪主の兄弟姉妹の婚家の両親 ・喪主の兄弟姉妹の配偶者 |

| (4)知人友人 | ・故人の友人 |

| (5)会社関係者 | ・喪主の会社関係者 |

以上の順番で右を上座として、右・左・右・左と配置します。

注意をしたいポイントは、社会的立場や地位による配置ではなく、あくまでも故人との関係性による上座下座と言うことです。

・葬儀の「供花」とはなに?枕花と供花の違いは?供花の相場や贈り方、香典を包む場合は?

喪主や施主がすること(7)僧侶、参列者への対応

◇喪主の当日の役割は、僧侶や参列者への対応です

喪主は主に僧侶のお出迎えや、参列者への対応が仕事です。

裏方は世話役やスタッフに任せ、施主は喪主のサポートをします。

| <喪主や施主:僧侶、参列者への対応> | |

| [参列者へ] | ・お通夜が終わった後 ・会食(精進落とし) …など |

| [僧侶へ] | ・お出迎え ・お布施を渡す ・お見送り |

当日は慌ただしくなり、参列者も多く訪れますので、ご挨拶はひと言・ふた言に留めて長話にならないようにしましょう。

長くても3分までが目安です。

・沖縄の法要でお布施を包む。僧侶へ渡す時の準備やマナーとは

喪主や施主がすること(8)喪主挨拶

◇葬儀や会食前と後のタイミングで、喪主挨拶を行います

喪主はご遺族代表として行う役割は、喪主挨拶です。

全国的には棺を前にした葬儀が多いため、出棺時に喪主挨拶を行いますが、沖縄では火葬を済ませた「骨葬」が多く、葬儀中の喪主挨拶となるでしょう。

・葬儀内でのご挨拶

・精進落とし(会食)のご案内

・精進落とし(会食)終了の挨拶

また全国的にはお通夜を執り行う流れが一般的ですが、沖縄では葬儀のみ1日だけ、参列者を受け入れる一般葬が多いです。

精進落としもなく、お帰り時に手土産として仕出し弁当を渡すなどでしょう。

お通夜が執り行われる場合には、葬儀当日と同じタイミングで喪主挨拶をします。

喪主挨拶は長くなり過ぎず、故人に代わり参列者へお礼を伝える形で、約2分~3分ほどに留めると良いです。

・【沖縄の葬儀】通夜での喪主挨拶。把握したい6つのタイミングと挨拶例文

まとめ:喪主はご遺族代表、施主は費用面などのサポートです

喪主と施主の違いは、喪主がご遺族代表であるのに対し、施主は主に葬儀費用や裏方の役割になります。

喪主と施主は同じ(兼任)であることが一般的ですが、喪主と施主が違う場合、施主は葬儀費用全般を請け負うことも多いです。

この場合に、僧侶へのお礼としてお布施に関しては喪主が用意することもあるでしょう。

今後も故人の法要や供養があるため、喪主と施主、そしてご遺族が納得できるよう、葬儀を進めていきましょう。