「喪中ハガキとは?出さなくちゃダメ?」

「喪中ハガキはいつ、誰が、誰に出す?」

「年末に亡くなった時の喪中ハガキはどうする?」

「喪中ハガキで役立つ例文はある?」

「喪中ハガキ」は、喪中に年賀状を控えることを伝えるハガキです。日ごろから年賀状のやりとりをしている人々へ、年末前に送ります。

本記事を読むことで、喪中や喪中ハガキとはなにか?どこまで出すのかや、年末年始に亡くなった時の対応など、喪中ハガキに多い疑問や、例文が分かります。

喪中ハガキとは?

◇「喪中ハガキ」とは、喪に服すため年賀状を控えることを伝えるものです。

「喪中」は、一般的に身近な家族や親族が亡くなってから1年間を差します。喪中は、故人を弔い偲びながら、大切な人を亡くした哀しみや喪失から日常に戻るための期間です。

そのためお祝いや社交の場を控え慎み暮らすため、年始のお祝いである年賀状も控えなければなりません。

①喪中ハガキの目的

喪中ハガキは「年賀欠礼状」「年賀欠礼ハガキ」とも呼ばれるように、日ごろから年賀状をやり取りしている相手へ、年賀状を送らないことを伝えることが目的です。

喪中の年末年始を迎える人々が、日ごろから年賀状をやりとりしている人へ予め送ることで、年賀状を欠礼する事情を理解していただきます。

喪中ハガキは年賀状を控えることへのご報告とお詫びですので、年内に届けなければなりません。喪中ハガキは喪中の人が送りますが、基本として故人との関係性が第二親等までが、その範囲です。

[喪中:忌中との違い]

・忌中・忌明けとは?喪中との違いや忌中にやってはいけないこと、忌明けにすることを解説

②喪中ハガキはいつ出す?

◇喪中ハガキを出す時期は、11月下旬~12月上旬です。

喪中ハガキは、日ごろ年賀状をやりとりしている人々へ送るため、相手が年賀状の準備を整える前に送らなければなりません。とは言え、あまり早い時期に送っても失礼にあたります。

一般的に喪中ハガキを送る時期は11月中旬~12月上旬ですが、郵便局が年賀状の発売を始める11月初旬頃から送っても差し支えはありません。12月14日の中旬には郵便局が年賀状の受付を始めるので、この頃には到着するように送りましょう。

また喪中ハガキには黒枠など一定の形式があるので、印刷屋の注文など早めの準備が必要です。

③秋土用に喪中ハガキの準備

その昔の日本では、毎年11月頃に訪れる「秋土用」に喪中ハガキの準備をしました。けれども現在の暦では、少々早い時期と感じる人もいるかもしれません。

●2025年(令和7年)の秋土用は10月20日(月)~11月6日(木)です。

時間に余裕を持って秋土用の時期に喪中ハガキの準備を進め、秋土用が過ぎた頃に送ると、丁度良い時期に差し掛かるでしょう。喪中ハガキは11月初旬から出し始め、あまり早くに喪中ハガキを出すことも、控えます。

[秋土用と喪中ハガキ]

・2025年、全国11月の年中行事カレンダー|七五三祝いはいつ?2025年酉の市は?

喪中ハガキを出す範囲は?

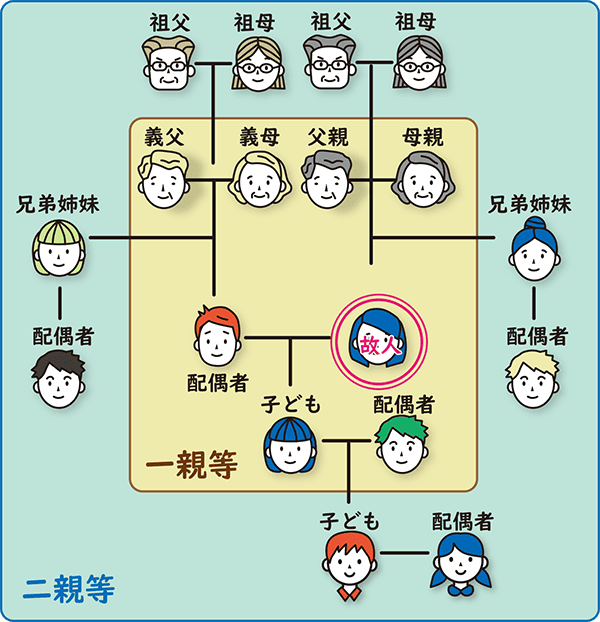

◇喪中ハガキは、喪中にある第二親等までの人々が出します。

喪中ハガキは基本的に故人の家族が出しますが、親族でも第二親等までは喪中とされますので、同居家族のほとんどは喪中ハガキを出す範囲に入るでしょう。

現在では大まかに、どの人も1年間を喪中とする傾向ですが、正確には故人との関係性で喪中期間も変わります。

①一親等の喪中期間

故人のご家族にあたる一親等の場合、喪中期間は1年~13ヵ月が目安です。一般的には最初に迎える命日「一周忌」までを喪中としますが、13ヵ月とする地域もあります。

| <一親等の喪中期間> | |

| [故人から見た関係] | [喪中期間] |

| ・配偶者 ・実父母 ・義父母 | ・1年~13カ月 |

| ・子ども ・子どもの配偶者 | ・3ヶ月~6ヶ月 |

喪主にあたる配偶者の他、実父母・義父母・子どもも一親等です。ただし子どもの配偶者の喪中期間は約3ヵ月~6ヵ月とする地域も多いでしょう。

②二親等の喪中期間

二親等は同居家族や兄弟姉妹、孫にあたります。考え方として、一親等と同じ期間を喪に服す同居家族は多いです。ただ基本的には祖父母・義祖父母は二親等にあたります。

| <二親等の喪中期間> | |

| [故人から見た関係] | [喪中期間] |

| ・祖父母 ・義祖父母 | ・3ヶ月~6ヶ月 |

| ・兄弟姉妹 ・義兄弟姉妹 | ・1ヶ月~3ヶ月 |

| ・孫 ・孫の配偶者 | ・1ヶ月~3ヶ月 |

喪中は年賀状だけではなく年末年始のお祝い事は控えます。「明けましておめでとうございます」などのご挨拶もありません。喪中の初詣はできますが、故人が亡くなって四十九日以内の忌中に神社への参拝は避けます。

喪中の子どもにお年玉をあげたい時は「お年玉」ではなく「おこづかい」などの表書きで渡してあげると良いでしょう。

③喪中期間の基準

喪中期間は明治時代に制定された「太政官布告」が基準です。

ただ太政官布告は昭和22年に無くなっているので、あくまでも目安と捉えます。大まかには「身近な近親者が年内に亡くなった」時に出すものです。

[喪中・忌中について詳しく]

・忌中・忌明けとは?喪中との違いや忌中にやってはいけないこと、忌明けにすることを解説

[忌中に行う「神封じ」とは?]

・忌中に行う「神棚封じ」とは?神棚封じの行い方|なぜ、忌中は神社に行ってはいけない?

喪中ハガキは誰に出す?

基本的には、日ごろ年賀状をやりとりしている人々です。

ただし喪中ハガキには、年賀状を控える欠礼状の役割がある他、家族の訃報を知らせるなど、いくつかの意味があるので、より広く送る人もいるでしょう。

①年賀状を出している人

日頃から年賀状のやり取りをしている相手には、喪中ハガキを送ります。

喪中ハガキは年賀状欠礼の役割があるので、受け取った相手も年賀状を差し控えることになるでしょう。

もしも相手から何らかの手違いで年賀状が届いてしまっても非礼だと思わず、1月8日以降に「寒中御見舞い」としてお礼状を送ると丁寧です。

②お通夜や葬儀へご参列いただいた人

喪中ハガキはお通夜や葬儀にご参列いただいた人々にも送ります。喪中ハガキにはご参列へのお礼の役割もあるためです。

喪中ハガキに近況報告は基本的に記載しません。けれども喪中ハガキを出すタイミングによっては「この度はご会葬いただきありがとうございました」「故人の生前はお世話になりありがとうございました」などの文言を添えても良いでしょう。

③訃報を知らせる人

生前に故人がお世話になっていた人、その他故人の訃報を知らせるべき人に喪中ハガキを送ることもあります。近年では広く会葬者を受け入れない家族葬も増えたので、葬儀後の喪中ハガキにより訃報に触れる人も多いでしょう。

訃報ハガキと喪中ハガキの双方を送る場合「訃報ハガキを送っているので、喪中ハガキはいらないのでは?」との声もあります。

けれども訃報ハガキは訃報を知らせるもの、喪中ハガキは年賀状の欠礼をご報告するものです。そのため訃報を知る人々に対しても、喪中ハガキは送ると良いでしょう。

喪中ハガキの書き方マナー

◇弔事のハガキは縦書き、前文は使いません。

喪中ハガキや訃報ハガキなど、弔事の手紙では時候の挨拶などの前文は用いず、最初から本文に入ります。

また喪中ハガキを書く時には、最初の文字を下げません。また句読点を付けないように注意をしましょう。日付・年号などの数字は基本的に漢数字です。

①時候の挨拶は省略する

喪中ハガキは葬祭マナーに倣うため、時候の挨拶は省いて要件から書き始めます。「時候の挨拶」とは、本題の前に入れる季節を表す言葉です。

「厳しい寒さが続きますが 皆さまにはご壮健にてお過ごしのこととお喜び申し上げます」などの言葉が時候の挨拶ですね。喪中ハガキには必要ありません。

②お祝いの言葉を避ける

お正月に送る年賀状はお祝い事ですが、喪中ハガキは葬儀マナーと同じです。

喪中は喪に服す時期として、結婚式などお祝い事には参加しませんよね。喪中ハガキでもお祝い要素を慎みますので、お祝いの言葉も避けましょう。

またお悔やみの手紙と同じように雑談を控えるため、私的な報告・事柄の記載は避けます。喪中に出産などのお祝い事もあるでしょうが、改めてご報告して喪中ハガキでの報告は控えましょう。

③喪中ハガキのデザイン

喪中ハガキに使用するハガキは、シンプルなデザインを選びます。グレーや黒の縁取りが付いた喪中ハガキが一般的です。

ただ近年ではグレーを基調とした柄入りの喪中ハガキなども販売されています。送る相手の年齢層や関係性を鑑みながら判断しても良いでしょう。

④喪中ハガキは縦書き

喪中ハガキは縦書きを良しとしますが、現代は印刷会社で横書きのテンプレートも見受けるようになりました。柄入りの喪中ハガキデザイン同様に、送る相手によって選びます。

また基本的に手書きで添え書きは必ずしも必要ではありません。添え文を付ける場合、筆記用具は毛筆・筆ペン・インクペンです。ボールペンはカジュアル過ぎるので避けましょう。

⑤喪中ハガキに添え書きは?

◇喪中ハガキの添え書きは、基本的には行いません。

年賀状などを送る時には、ひと言メッセージを添える「添え書き」をしばしば行いますよね。ただ喪中ハガキは弔事であり、目的が年賀状欠礼ですので、基本的には簡潔な文面で要件のみを伝えます。

けれども、喪中ハガキの添え書きがマナーに反している訳ではないので、親しい人、故人が生前にお世話になった人には、直筆でお礼を添えても良いかもしれません。

喪中ハガキの書き方は?

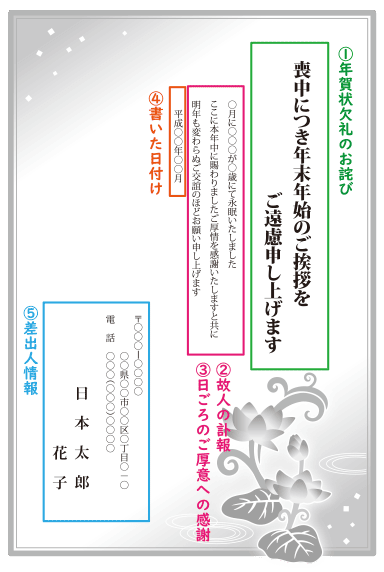

喪中ハガキは、年賀欠礼の挨拶から始まります。喪中ハガキの目的は、年賀状を控えることの報告とお詫びですので、まず年賀欠礼の挨拶から始めると良いでしょう。

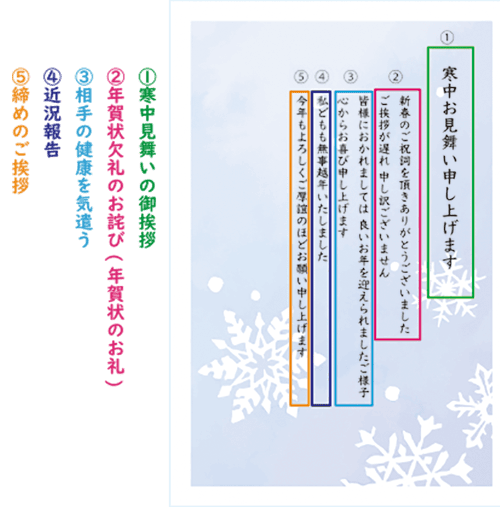

ここでは喪中ハガキに必要な5つの構成をご紹介します。

喪中ハガキには必ずと言った決まり事はありませんが、基本的な文章構成を知りながら、文例を基に整えると失礼にならず安心です。

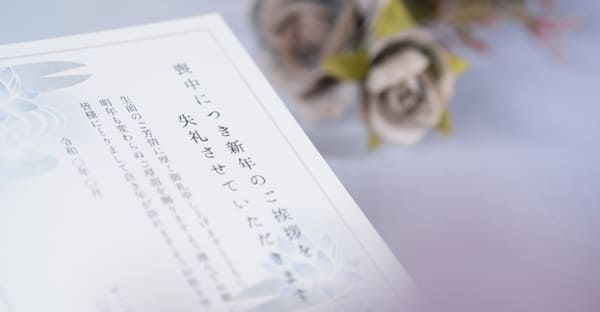

①年賀状欠礼のお詫び

喪中ハガキでは冒頭に「年賀状を欠礼するお詫び」を必ず添えます。ここが冒頭にあることで、受け取った相手にすぐ意図が伝わり、誤解を避けられます。

<文例>

「喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます」

「喪中のため新年のご挨拶を失礼させていただきます」

このように最初の一文は大きめに配置するのが一般的です。

②故人の訃報

次に、誰がいつ亡くなったのかを簡潔に知らせます。享年月日、故人との続柄、氏名、没年齢を添えるのが基本的な形です。

<文例>

「今年〇月〇日に祖母〇〇が〇〇歳で永眠いたしました」

「〇月に母〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました」

長く書く必要はなく、淡々と事実を伝えることで、受け取る側に配慮した形になります。

③日ごろのご厚意への感謝

喪中でも、普段お世話になっている相手への感謝を伝える一文は欠かせません。ここに感謝の気持ちを込めることで、形式的な通知ではなく心のこもった挨拶になります。

<文例>

「ここに本年中に賜りましたご厚情に感謝致しますとともに 皆様に良き年が訪れますようお祈り申し上げます」

「本年中に賜りましたご厚情に深く感謝いたしますとともに明年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます」

文例を少しアレンジして、故人と親しくしていただいた相手には「生前賜りましたご厚情に深く感謝いたします」と加えるとより丁寧です。

④書いた日付け

「令和7年〇月」と喪中ハガキを書いた日付を最後に添えて締めます。一般的に「11月」など月のみを記載することが多いです。日ごろのご厚意への感謝の文言から、2文字ほど下げた位置に書きます。

⑤差出人情報

左下部分に差出人情報です。

郵便番号やアパート・マンション名も省略せずに書き入れます。喪中ハガキは縦書きが基本なので、住所の数字も漢数字になります。ただし郵便番号は漢数字にすると長くまとまらないため、英数字で小さく書くことが多いです。

郵便番号・住所(マンション、アパート名、部屋番号まで)・ご遺族の氏名(連名も可)と続けて書き入れます。

喪中ハガキの続柄の書き方は?

喪中ハガキの続柄に特別な決まり事はありませんが、夫婦連名で年賀状を送っていた家では喪中ハガキも夫婦連名になります。

この時、故人との関係性は一般的に世帯主から見た続柄です。現代の日本では一般的に夫が世帯主ですので、夫から見た続柄を記載します。

①一親等の続柄の書き方

差出人からみた続柄は、夫・妻などで問題ありません。

喪中ハガキは訃報の連絡を含むため、文面には差出人から見た続柄が添えられます。ただ常日頃から使用している「妻」「父」などの表記で良いでしょう。

| <一親等の続柄> | |

| [故人から見た関係] | [書き方] |

| ・配偶者 | …妻・家内、夫・主人など |

| ・実父母 | …父・実父、母・実母など |

| ・義父母 | …父・義父、母・義母など |

| ・子ども | …長男、次男、長女、次女など |

義母・義父が亡くなった時、喪中ハガキで「義母・義父」と続柄を記載することも間違いではありませんが、最近では義母・義父であっても「母・父」と書きます。

「母 山田花子が永眠いたしました」と言うように、「母・父」と続柄を記載した後に苗字から故人の氏名を記載し判断してもらう書き方です。

②二親等の続柄の書き方

二親等でも基本的な続柄の捉え方は同じです。義祖父母の場合「義祖父」「義祖母」と記載しても良いですが、現代では「祖父」「祖母」と記載した後に、苗字も加えたフルネームを入れる人が増えました。

| <二親等の続柄> | |

| [故人から見た関係] | [書き方] |

| ・祖父母 | …祖父、祖母など |

| ・義祖父母 | …義祖父、義祖母など |

| ・兄弟姉妹 | …兄、弟、姉、妹など |

| ・義兄弟姉妹 | …義兄、義弟、義姉、義妹など |

| ・孫 | …孫、孫息子、孫娘など |

喪中ハガキは故人の訃報を知らせる役割もあります。そのため、夫を知らない妻の友人へ訃報を知らせる、子どもの友人へ知らせる状況もあるでしょう。

このように状況によっては、妻や子どもの名前のみを差出人とする喪中ハガキを送っても問題はありません。

基本的な喪中ハガキの例文

喪中ハガキはテンプレートを使用すると便利です。ただ相手によっては喪中ハガキの例文を基準に差し引きしながら、オリジナルの文章で送ると気持ちが伝わります。

お通夜や葬儀にご参列いただいた相手、故人と生前に特に親しくしていた相手など、相手によっていくつかの喪中ハガキを分けて送っても良いかもしれません。

①妻を亡くした時の喪中ハガキ

<妻を亡くした時の喪中ハガキ例文>

「今年〇月○○日に 妻○○○○が○○歳にて永眠いたしました

新年のご挨拶につきましては 謹んでご遠慮させていただきます

本年中に賜りましたご厚情に 深く感謝いたしますとともに

明年も変わらぬご厚誼のほど どうぞよろしくお願い申し上げます

令和7年〇月〇日

○○○○(差出人)

(住所)

(連絡先)」

②年賀状を受けたい時の喪中ハガキ例文

<実父を亡くした時、年賀状を受けたい時の喪中ハガキ例文>

「今年〇月〇日に父○○○○が○○歳にて天寿を全ういたしました

生前に承りましたご厚情に深謝いたします

こちらから新年のごあいさつは申し上げませんが

年賀状のないお正月はさみしいものです

みなさまからの年賀状を楽しみにお待ち申し上げます

令和7年〇月〇日

○○○○(差出人)

(住所)

(連絡先)」

基本的には「年賀」もお祝いの言葉に該当しますが、喪中でも年賀状を受け取りたいご遺族はいます。

また12月の訃報で、喪中ハガキが年賀状の差出時期である2025年(令和7年)12月15日に、到着が間に合わないケースも少なくありません。このような場合は年賀状を受け付ける旨を伝えても良いでしょう。

年末の訃報、喪中ハガキは?

年末に家族が亡くなった場合は、寒中見舞いを代わりとします。

12月に家族が亡くなり喪中となった場合、12月上旬と下旬で対応は変わるでしょう。

喪中ハガキを出す時期は2025年(令和7年)11月初旬~12月中旬までとされるためです。

①到着が2025年(令和7年)12月14日まで

喪中ハガキが2025年(令和7年)12月14日までに到着するようでしたら、喪中ハガキを出しても問題はありません。郵便局の年賀状受け付け期間より以前に届くので、相手も年賀状を投函せずに済みます。

②到着が2025年(令和7年)12月15日以降

喪中ハガキが2025年(令和7年)12月15日以降に到着するようでしたら、一般的には喪中ハガキの郵送を控えます。郵便局の年賀状受け付け期間が過ぎているので、相手が年賀状をすでに投函している可能性があるためです。

ただしコチラからの年賀状は送りません。年賀状を受け取ったら、1月8日以降に寒中御見舞いを郵送して年賀状の代わりとします。寒中御見舞いには訃報とともに、年賀状のお礼も添えましょう。

③年賀状を受け取りたい

近年では喪中で年賀状を送らない場合でも、年賀状を受け取りたいご遺族も少なくありません。寒中御見舞いでお礼を郵送することもあるでしょう。

この場合には、喪中ハガキを2025年(令和7年)12月14日前には到着するように郵送します。そのうえで年賀状を受け取る旨を記載すると良いです。

郵便局の年賀状受付が2025年(令和7年)12月15日以降ですので、喪中ハガキの到着が2025年(令和7年)12月15日を過ぎてしまうと、相手は投函後に喪中を知ることになりますので注意をしましょう。

年賀状を投函してしまったら?

◇まだ配達されていない時期であれば、配達停止の手続きが取れます。

年賀状を出した後にご家族が亡くなり喪中となってしまったら、投函した年賀状の配達手続きができるかもしれません。年賀状の配達停止手続きを、「年賀状の取り戻し請求」と言います。

①年賀状の取り戻し請求

年賀状の取り戻し請求は、差出地の集配局で手続きができます。年賀状の配達前ならば無料で取り戻し請求ができますが、集配局を過ぎてしまうと手数料がかかるので注意をしてください。

手数料は配達郵便局に請求した場合は1枚につき420円、その他の郵便局であれば580円がかかります。

投函する前に準備をしていた年賀状も、郵便局の窓口へ持って行くことで、返品はできないものの、切手やハガキと交換してくれるでしょう。

[年末年始の葬儀はどうなる?]

・年末年始の葬儀はどうなる?火葬場の正月休みは?忌中の年越し、年賀状を出していたら?

喪中ハガキの代わり「寒中御見舞い」とは?

喪中ハガキの代わりに出す「寒中御見舞い」ですが、あまり親しみのない人も多いですよね。「寒中見舞い」とは、寒い時期に相手の健康を気遣う挨拶状です。

<寒中見舞いはどういう時に出す?>

・喪中ハガキを出せなかった

・年賀状を出していない相手から、年賀状が来た

・喪中の人へ挨拶がしたい

・喪中と知らず、年賀状を出していたお詫び

・高齢や豪雪地などで、相手を気遣うご挨拶

夏に出す「暑中御見舞い」と同じ目的で送ります。そのため普段は特に寒い時期に相手の健康を気遣う御挨拶状です。主に高齢の人々や寒冷地に住む人々へ送ります。

①寒中御見舞いを出す時期

寒中御見舞いを出す時期は、お正月1月7日「松の内(松七日)」が明けた翌日2026年(令和8年)1月8日~2月4日頃の立春までです。ただし松の内(松七日)自体が、全国的には地域によって違うので注意をしましょう。

大まかな目安として、北日本では1月7日・東日本で1月7日・西日本で1月15日までが松の内とされるため、2026年(令和8年)1月15日~2月3日頃までが最も安心です。

②寒中見舞いの構成は?

寒中見舞いには相手の体を気遣う一文を添えます。寒中見舞いは本来、寒さが増す時期に相手の健康を気遣い送る挨拶状です。喪中ハガキが間に合わずに寒中見舞いになったものの、一文を添えましょう。

<寒中見舞い5つの構成>

①寒中見舞いのご挨拶

②相手の健康を気遣う

③年賀状欠礼のお詫び

(年賀状のお礼)

④近況報告

⑤締めのご挨拶

寒中御見舞いなので相手の健康を気遣う一文を添える以外は、ほとんどの構成が喪中ハガキと同じです。締めのご挨拶を入れたら日付と差出人も添えましょう。寒中御見舞いの例文は後の項でご紹介します。

③喪中での御見舞いマナー

喪中ハガキを送れずに寒中見舞いを送る場合、注意をしたいマナーは切手です。また年賀状と同じように句読点は避けます。

年賀や結婚式など、慶事用の切手を避けることはもちろんですが、寒中見舞いは弔事の手紙ではないので、弔事用切手も控えてください。

喪中ハガキ代わりの寒中御見舞い例文

喪中ハガキ代わりに寒中御見舞いを送る場合には、寒中御見舞いの文面に故人の訃報と年賀欠礼の文言を添えます。

日ごろからやり取りしているものの年賀状を受け取っていない場合、相手が訃報に触れて年賀状の郵送を控えているのかもしれません。

普段は年賀状のやり取りが行われているならば、寒中御見舞いを送りご連絡を差し上げると、より丁寧です。

①年賀状を受け取っていない

「寒中お見舞い申し上げます

酷寒のみぎり お変わりなくなくお過ごしでしょうか

服喪中のため年始のご挨拶を差し控えさせていただきました

ご通知が遅くなりましたことをお詫び申し上げます

本年もどうぞ変わらぬご厚誼のほど 宜しくお願い申し上げます

令和8年〇月○○日

○○○○」

②年賀状を受け取っている

「寒中お伺い申し上げます

寒さはこれからが本番ですが皆様にはお変わりございませんか

新年早々お年始状有りがたく頂戴いたしました

皆様には佳き年をお迎えになられたご様子

心からお喜び申し上げます

母(続柄)の喪中のため

年末年始のごあいさつを控えさせていただきました

昨年中にお知らせすべきところ

年を越してしまい ご無礼をご容赦願います

旧年中に賜りました ご厚情を深謝いたしますとともに

今年も変わらぬご厚誼のほど お願い申し上げます

令和8年〇月○○日

○○○○」

[寒中見舞いのマナーとは]

・寒中見舞いの書き方|いつからいつまで?どういう時に出す?構成や例文もあわせて紹介!

近年の喪中ハガキ事情【2025年度版】

近年、喪中ハガキの在り方は大きく変わりつつあります。従来どおりの形式を守る人も多い一方で、生活スタイルや人間関係に合わせて柔軟に対応する人も増えています。ここでは現代ならではの喪中ハガキ事情を整理してみましょう。

喪中でも年賀状を受け取りたい人が増えている

本来、喪中は「年賀欠礼」として新年の挨拶を控えるのが一般的です。しかし近年は「自分は出さないが、相手から届く分にはありがたい」と考える人も増えています。特に友人関係や仕事上のつながりでは、「新年の挨拶をまったく交わさないのは寂しい」と感じる方も少なくありません。

そのため、喪中の際には 寒中見舞い や 年始状 を活用するケースが目立ちます。寒中見舞いは松の内が明けてから立春までに出す挨拶状で、「喪中のため年始のご挨拶を控えさせていただきましたが…」といった一言を添えるのが一般的です。

また、馴染みの薄い方も多い「年始状」は、喪中であっても新しい年を迎えるにあたり感謝や健康を祈る気持ちを伝えられる挨拶状です。

<年始状の例文>

「昨年中は大変お世話になりありがとうございました。本年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。」

「新しい年を迎えるにあたり、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。」

相手との関係性によって「完全に控える」「寒中見舞いに切り替える」「年始状で感謝を伝える」と柔軟に判断するのが、現代の傾向といえるでしょう。

デザインやサービスの多様化

一昔前までは薄墨で印刷されたシンプルな喪中はがきが主流でした。しかし現在は、印刷会社やオンライン注文サービスの普及により、デザインの幅が大きく広がっています。

たとえば、伝統的な蓮や菊をモチーフにしたデザインから、水彩風・グレー基調のモダンデザイン、さらには家族写真入りの近況報告を兼ねたものまで多彩に選べます。こうした多様化により、送る側の思いをより柔軟に表現できるようになりました。

◇さらに、宛名印刷や投函代行サービスを利用すれば、年末の忙しい時期でも効率よく手配できます。

オンライン注文の場合、印刷から発送まで数日かかるのが一般的なので、11月下旬〜12月初旬に注文を済ませておくのが理想 です。年賀欠礼の挨拶は12月20日頃までに届くのが望ましいため、余裕を持って注文しておけば確実に間に合います。

注意点として、便利なサービスほど「誤字や入力ミスがそのまま印刷される」リスクもあります。必ずプレビュー画面で確認し、校正機能がある場合は利用するようにしましょう。必ずプレビュー画面で確認し、校正機能がある場合は利用するようにしましょう。

喪中ハガキをオンラインで注文する方法

最近では、喪中ハガキをオンラインで注文する人も増えています。インターネットなら、自宅にいながらデザインを選び、宛名印刷や投函代行まで依頼できるので、忙しい年末でも安心です。

有名どころでは、以下のような専門サイトがあります。(クリックで各社サイトへ飛びますので、ご活用くください。)

どのサービスも、デザインの種類や価格帯、納期の早さなどに違いがあります。急ぎで必要な場合は「最短翌日出荷」に対応したサービスを、落ち着いた雰囲気のデザインを重視する場合は老舗印刷店のサービスを選ぶと良いでしょう。

リンク先で最新情報を確認しながら、自分の状況に合ったサービスを選んでください。

SNSやメールでの連絡に移行するケースも

若い世代を中心に、喪中の連絡を LINEやメールで済ませる ケースも増えてきました。カジュアルでスピーディーに送れるのが利点ですが、相手やシーンによっては失礼に受け取られることもあります。

<メール・LINEでの例文>

「喪中につき年始のご挨拶は控えさせていただきます。本年中に賜りましたご厚情に感謝申し上げます。」

「喪中のため年賀状はご遠慮申し上げますが、寒中お見舞い申し上げます。」

SNSやメールはあくまで親しい友人や同年代への簡易連絡向け。目上の方やビジネス関係者には、従来どおりはがきで通知する方が安心です。状況に応じて 紙とデジタルを使い分けることが、現代的なマナー といえるでしょう。

まとめ:喪中ハガキは2025年(令和7年)11月初旬~12月中旬までに出します

喪中ハガキは年賀状を控えることを相手に伝えるものです。

そのため郵便局が年賀状ハガキを販売する11月初旬から、年賀状の受付が始まる2025年(令和7年)12月中旬までに出すと良いでしょう。

また「年賀」のお祝いを含まない年始の御挨拶状「年始状」を出す方法もあります。

2011年の東日本大震災から広がった風習です。

年始状は喪中や喪中の人々へ送る他、年内に災害などを受けた人々に出すご挨拶にも適しています。

「年始状」は年賀状ではなく通常ハガキで、お祝いの文言を避けて送ると良いです。

喪中ハガキや寒中見舞いの他、年始状も検討されてみてはいかがでしょうか。