沖縄には、旧暦に基づいた独自の行事が数多く受け継がれています。そのひとつが、旧暦9月13日に行われる「十三夜(ジューサンヤー)」です。

本州では十五夜に続く「二度目の名月」としてお月見を楽しむ日ですが、沖縄では繁栄や商売繁盛、家族の健康を祈願する拝みの日として根付いてきました。

かつては床の間に関帝王や観音様を祀り、月の昇る時刻に合わせて御願を行いましたが、現代ではミニ祭壇や香炉を用いるなど、住まいに合わせた形で続けられています。

本記事では、沖縄の十三夜の由来や拝み方、本州との違いをわかりやすく解説し、未来に残したい旧暦行事としての魅力を紹介します。

沖縄の十三夜(ジューサンヤー)とは

旧暦9月13日に行う繁栄祈願

沖縄の「十三夜(ジューサンヤー)」は、旧暦9月13日に行われる繁栄祈願の行事です。

本州では十五夜に続く「二度目の名月」としてお月見を楽しみますが、沖縄では金銭の神様・商売神として信仰される関帝王への拝み日として根付いてきました。

とくに那覇市久米や首里では、古くから関帝王を床の間に祀り、この日にお参りをして家計の安泰や商売繁盛を願う風習が続いています。

拝みは月が昇り始める時刻を目安に行い、家族の健康・繁栄を祈願するとともに、日頃のお守りに感謝を伝える大切な機会とされてきました。

昔からの風習と地域性

かつての沖縄では「トゥクヌカミ(床の神様)」として、床の間に関帝王や観音様の掛け軸を祀る家が多くありました。

そのうち関帝王を祀る家庭では、関帝王の縁日13日にちなんで、旧暦9月13日には、お酒(ウサク)やお米(花米・洗い米)、果物や菓子を供え、線香を立てて拝みを行います。

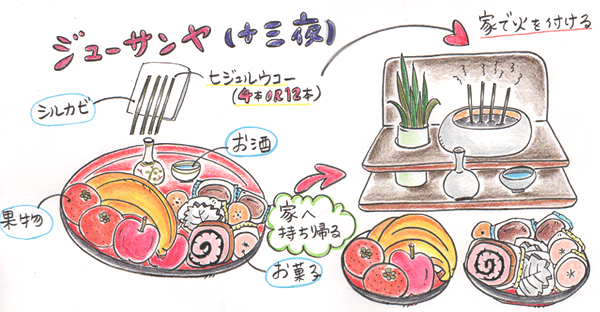

線香は日本線香なら4本または12本、沖縄線香(ヒラウコー)ならタヒラ(2枚)を用いるのが伝統的な形です。

現代では床の間のない家庭も増え、小さなモダン仏壇や香炉を依り代として祀る方法が一般的になりました。それでも旧暦9月13日の十三夜には、沖縄独自の拝みを通じて「家族の繁栄」「商売繁盛」「健康祈願」を願う風習が脈々と受け継がれています。

沖縄の「縁日」とは?

全国の縁日と沖縄の違い

「縁日(えんにち)」とは、特定の神仏とご縁が深まる日を指します。

全国的には観音様なら18日、不動明王なら28日、大日如来なら28日といったように、仏さまごとに決まった日があり、寺社ではその日にお参りをすると特に功徳があるとされてきました。

本州では縁日に合わせて門前町や境内に屋台が立ち並び、参拝とともに賑わいを楽しむ「市」の役割も果たしています。

一方、沖縄の縁日は本州のように寺社の市を楽しむというよりも、家庭や地域で神仏に拝みを捧げる日として根付いています。特定の日付にお供え物や線香を整えて祈願し、日頃の感謝や家族の健康、繁栄を祈ることが重視されてきました。

十三夜(関帝王)と十八夜(観音様)の縁日

沖縄で代表的な縁日のひとつが、旧暦13日の「十三夜(ジューサンヤー)」です。商売神・金銭の神として信仰される関帝王の縁日であり、旧暦1月・5月・9月の13日に拝みを行います。

特に旧暦9月13日は繁栄祈願の日として家庭でも大切にされ、天尊廟に参拝する人々も多く見られます。

一方、観音様の縁日は旧暦18日で、沖縄では「十八夜(ジューハチヤー)」と呼ばれます。観音様は子育てや安産、家族の健康を守る存在として信仰され、旧暦1月・5月・9月の18日に拝みを捧げる風習があります。

つまり、沖縄の十三夜と十八夜は、それぞれ「関帝王=金銭繁栄」「観音様=子育て守護」と役割が分かれており、共通して「正五九月」の忌み月に行うことで厄を祓い、生活の安定や家族の幸せを祈る行事として受け継がれてきました。

十三夜の拝み方とお供え物

お供え物の基本(酒・米・果物・菓子)

沖縄の十三夜(ジューサンヤー)の拝みでは、関帝王に感謝を伝え、家族の繁栄や商売繁盛を願って決まったお供え物を整えます。

【基本のお供え】

・徳利に入れたお酒と盃を一対

・果物(ナイムン)の盛り合わせ

・菓子(ムイグァーシ)の盛り合わせ

果物はりんご・みかん・バナナがよく選ばれ、子孫繁栄や家庭円満を象徴します。菓子は地元の菓子や季節のものを盛り合わせ、神様に喜んでいただけるように整えます。

線香は「十二本御香(ジュウニフンウコー)」と呼ばれる日本線香12本を立てるのが正式ですが、近年は香炉のサイズが小さくなったこともあり、簡略して4本を供える家庭も増えています。沖縄線香(ヒラウコー)を用いる場合は2枚(タヒラ)が基本です。

※上記の図解イラストを参考にしてください。

拝みの時間は「月が昇る頃」

十三夜の拝みは、月が昇り始める時刻を目安に行うのが古くからの習わしです。夜空に月が顔を出す瞬間を神聖な時と捉え、その光とともに祈りを届けることで、ご加護がいただけると信じられてきました。

拝む際には、床の間に関帝王の掛け軸を祀る家では掛け軸の前に、床の間がない家ではリビングなどに設けた小さな祭壇や香炉の前にお供え物を並べます。

玄関を開けて神様をお迎えする家庭もあり、家族そろって感謝と繁栄の祈りを捧げる十三夜の拝みは、今も沖縄に息づく大切な旧暦行事です。

お供え物に込められた意味

十三夜で供えるお酒・米・果物・菓子には、それぞれに象徴的な意味が込められています。

お酒は神仏への献上品であり、神聖な場を清める役割も果たします。米は豊穣や家計の安定を表し、花米や洗い米として供えることで「実りが続くように」との願いを託します。

果物は自然の恵みを象徴し、家庭に豊かさをもたらすものとして供えられてきました。菓子は子孫繁栄や家族の絆を象徴し、特に子どもたちの健やかな成長を願う意味合いが込められます。

こうした供え物は単なる形式ではなく、祈願の内容を目に見える形に表したものであり、「拝みの心」を具体的に伝える役割を持っています。十三夜の拝みでは、供え物の一つ一つに込められた意味を思いながら手を合わせることが大切とされています。

床の間に祀られてきた掛け軸

トゥクヌカミ(床の神様)としての掛け軸信仰

かつての沖縄の家には「床の間(トゥクヌマ)」があり、そこは単なる飾りの空間ではなく、神仏を祀る神聖な場所とされていました。

床の間には掛け軸が掛けられ、その掛け軸を「トゥクヌカミ(床の神様)」として拝む信仰が広く見られました。

特に十三夜や十八夜などの縁日には、この床の間を通して神仏に祈りを届けることが家庭の大切な役割でした。

関帝王・観音様・七福神など家庭ごとの祈願事

床の間に掛けられる掛け軸は、関帝王や観音様だけでなく、七福神や鶴亀の図、干支や山水画など、家庭の願いに合わせて選ばれました。

商売を営む家では関帝王の掛け軸を、子どもの健やかな成長を願う家では観音様を、長寿や繁栄を願う家庭では鶴亀の掛け軸を飾るなど、それぞれの暮らしや祈願ごとに神仏画が用いられました。

掛け軸は家宝として代々受け継がれ、家族の信仰と絆をつなぐ役割を果たしてきたのです。

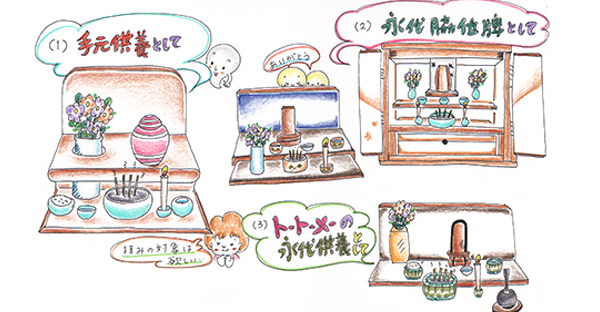

現代は床の間が減りミニ祭壇へ

現代の住宅では床の間が設けられることは少なくなり、掛け軸信仰の形も変化しています。

近年では、モダン仏壇や小さな香炉をリビングに置き、ミニ祭壇として関帝王や観音様を祀る家庭が増えています。琉球ガラスや小物を取り入れ、インテリアの一部として祈りの空間を整える工夫も見られます。

伝統的な床の間は減っても、家庭の形に合わせて祀る方法が生まれており、「神仏を敬い、日々の暮らしを守っていただく」という心は今も変わらず受け継がれています。

[トゥクヌカミ(床の神)とは]

・家計を守る沖縄の現世利益の神様「トゥクシン(床の神)」とは?ヒヌカンとは何が違う?

天尊廟で行う十三夜の参拝

天尊廟と関帝王信仰

沖縄で十三夜(ジューサンヤー)の拝みを行う際には、那覇市若狭にある天尊廟(久米至聖廟)へ参拝する家庭も多いです。特に関帝王を迎え入れる最初の十三夜では、迎え入れの儀式として天尊廟まで出掛ける家族も見られます。

天尊廟には道教の最高神・天尊や龍王様とともに、商売神・金銭の神として信仰される関帝王(クヮンティンオー)が祀られており、首里や久米の人々を中心に旧暦9月13日の縁日には祈願を捧げてきました。

天尊廟の場所とアクセス

天尊廟は、那覇市若狭1丁目、波の上宮のすぐ近くに位置しています。久米三十六姓の人々によって祀られた歴史を持ち、現在は一般社団法人久米崇聖会が管理しています。

参拝時間は午前9時から午後5時まで、公式サイトから詳細を確認することもできます。観光客でも立ち寄りやすい立地であり、地元の人々の信仰の場として今も大切に守られています。

参拝の手順とお供え物

参拝の際は、まずウサク(お酒)や果物、菓子を供え、「ヒジュルウコー(火を灯さない線香)」を立てて祈ります。

日本線香であれば12本(ジュウニフンウコー)、沖縄線香(ヒラウコー)なら2枚(タヒラ)が基本です。供えた線香はシルカビ(白紙)に包み、白い封筒に入れて持ち帰ります。

家庭に迎え入れる拝み方

持ち帰った線香は、自宅の香炉に移して火を灯し、家族で拝みを行います。玄関を開けて関帝王をお迎えする家庭もあり、これにより関帝王を家庭に迎え入れることができます。

以後は毎年の十三夜に感謝と繁栄の祈願を続けていきます。拝み終える頃に月が昇るのが理想とされ、日中に天尊廟で参拝を済ませ、夜に家庭で十三夜の拝みを行うのが一般的な流れです。

[沖縄の関帝信仰とは]

・【2025年版】沖縄の関帝王|商売神の縁日『十三日』と商売繁盛祈願

本州のお月見「十三夜」との違い

十五夜と十三夜の「二度の名月」

本州で言う「十三夜」は、旧暦9月13日の夜に月を鑑賞するお月見行事です。中秋の名月(十五夜)に続くことから「後の月見」とも呼ばれ、十五夜と合わせて月を楽しむ習慣があります。

両方をそろえてお月見することを「二度の名月」と言い、どちらか一方だけだと「片見月」とされ縁起が悪いと伝えられてきました。

お供えには豆や栗、収穫物を用いることが多く、豊作に感謝しながら秋の夜長を楽しむ行事として定着しています。

沖縄の十三夜は「繁栄祈願の拝み」

一方で沖縄の十三夜(ジューサンヤー)は、お月見ではなく祈願行事として伝わってきました。

旧暦1月・5月・9月の13日は、金銭の神様・商売神として信仰される関帝王の縁日であり、特に旧暦9月13日には家族の繁栄や商売繁盛を祈る拝みが行われます。

お供え物はウサク(お酒)、果物(りんご・みかん・バナナ)、お菓子(ムイグァーシ)の盛り合わせで、線香は「十二本御香(ジュウニフンウコー)」と呼ばれる日本線香12本、あるいは沖縄線香(ヒラウコー)2枚を供えるのが基本です。

拝みは月が昇り始める時刻を目安に行い、日頃のお守りへの感謝とともに健康や家計の安定を祈願します。

このように、本州の「月を愛でる十三夜」とは異なり、沖縄の十三夜は神仏への拝みを通じて繁栄を願う独自の信仰行事として受け継がれているのです。

沖縄の観音信仰とのつながり

観音様の縁日「十八夜」とは

沖縄では、観音様の縁日は旧暦18日とされ「十八夜(ジューハチヤー)」と呼ばれます。特に旧暦1月・5月・9月の18日は、子どもの健やかな成長や安産、家庭円満を願う日として大切にされてきました。

家庭では花米や洗い米、果物の盛り合わせ、徳利と盃に入れたお酒を供え、「十五本御香(ジュウゴフンウコー)」(日本線香15本分)を立てて拝みます。

観音様は子どもを守る仏様「仏親」として信仰され、女性や母親たちを中心に親しまれてきました。

関帝王と観音様の役割の違い

沖縄の家庭信仰では、関帝王と観音様はそれぞれ異なる役割を担ってきました。

関帝王は「商売繁盛・金銭の守護神」として十三夜の拝みで家計や繁栄を祈願する存在。一方で観音様は「子どもの成長・安産・家族の健康」を守る仏様として十八夜に拝まれてきました。

つまり、十三夜と十八夜は「繁栄」と「子育て・健康」という異なる願いを担う二つの縁日であり、家庭ごとの祈願事に応じて拝み方が選ばれてきたのです。

家庭によって祈願事が異なる信仰のかたち

かつての沖縄の家庭では、床の間に関帝王や観音様などの掛け軸を祀る家が多くありましたが、どの掛け軸を祀るかは家庭ごとの祈願内容により異なりました。沖縄では、家で掛け軸を継承する風習もあります。

商売を営む家では関帝王を、子育て世代の家庭では観音様を中心に祀るなど、それぞれの暮らしに合わせた信仰が息づいていました。

なかには両方を拝む家庭もあり、掛け軸を掛け替えるなど柔軟に祀り方を工夫していたと伝えられます。

現代では床の間のない住宅も増えましたが、ミニ祭壇や香炉を整え、十三夜と十八夜にそれぞれの祈願を捧げる家庭も見られます。沖縄の暮らしに根付いた「家庭ごとに違う信仰のかたち」が、この二つの縁日を通して今も受け継がれているのです。

[沖縄の観音信仰「十八夜」とは]

・【2025年版】沖縄の十八夜|観音様の縁日『ジューハチヤー』の由来と参拝方法

十三夜と正五九月の関わり

忌み月に行う祈願の意味

沖縄では旧暦の1月・5月・9月を「正五九月(しょうごくがつ)」と呼び、忌み月として特別に意識してきました。この時期は厄を祓い、家族を守るための祈願が行われる月とされ、祝い事や結婚などは避ける風習があります。

そのため、十三夜も単なる月見ではなく、忌み月にあたる旧暦9月13日に行う厄除けと繁栄祈願の拝みとして根付いてきました。

商売や家計の安定を祈る関帝王信仰と結びつき、家族の健康や繁栄を願う大切な行事となっています。

[沖縄の正五九月]

・ 沖縄で正五九月の忌み月とは?何を行い何を嫌う?巡拝行事アガリマーイ(東御廻り)とは

旧盆や彼岸とのつながり

旧暦9月の十三夜は、旧盆や秋彼岸の直後にあたるため、先祖供養やお祓いの意味合いとも深く結びついています。旧盆を終えた後は、ヤナムンやチガリムン(餓鬼や迷える霊)が増える時期とされ、地域ではお祓いや御願行事が多く行われます。

そのなかで十三夜の拝みは、関帝王に見守りをお願いし、悪しきものから家庭を守る祈願としての役割を担ってきました。

つまり、十三夜は旧盆や彼岸と同じく、先祖や神々とのつながりを確認し、安心して暮らせる日々を願う沖縄独自の行事なのです。

[沖縄の彼岸]

・ 【2025年】沖縄で秋のお彼岸にやることは?お供えや拝み方を解説

久米三十六姓と関帝王信仰の歴史

沖縄における関帝王信仰の背景には、中国から渡来した「久米三十六姓(くめさんじゅうろくせい)」の存在があります。

彼らは14世紀末に明から琉球へ移住した人々で、外交や通訳、学問、工芸などで王府に仕えながら独自の文化を築きました。その中心地であった那覇の久米村では、中国の伝統的な信仰も持ち込まれ、道教の神々や関帝王への祈りが受け継がれていきました。

関帝王は中国で「忠義と勇気の象徴」「商売や金銭の守護神」として信仰されており、琉球に伝わると商人や職人の守り神として厚く崇められるようになります。

やがて久米村の人々が建立した上天妃廟や、後に関帝王を祀る久米至聖廟(天尊廟)は、地域の信仰の拠点となりました。

こうした歴史を背景に、旧暦の正五九月に行われる十三夜の拝みは、単なる家庭行事ではなく「久米の人々が伝えた関帝王信仰の継承」としての意味も持ち続けています。

今日も正五九月に関帝王へ祈願を捧げる風習は、久米三十六姓の足跡とともに沖縄の文化に深く根付いているのです。

現代の十三夜の祀り方

床の間からミニ祭壇へ

かつての沖縄では、床の間に関帝王や観音様の掛け軸を祀り、十三夜や十八夜など縁日に合わせて拝みを行うのが一般的でした。床の間は「トゥクヌカミ(床の神様)」として家庭の中心に位置づけられ、掛け軸や香炉を通じて神仏とつながる場でした。

しかし、現代の住宅では床の間そのものがない家庭も多く、小さなモダン仏壇やミニ祭壇をリビングの一角に設けて祀る方法が主流になっています。

香炉だけを置いて依り代とする家庭もあり、琉球ガラスや位牌などを組み合わせてインテリアに溶け込ませながら拝みを続けるケースも増えています。

家庭でできるシンプルな拝み方

現代の十三夜の拝みは、形にこだわりすぎず「感謝と祈願を伝えること」が大切です。

用意するものは、徳利と盃に入れたお酒、果物の盛り合わせ(りんご・みかん・バナナなど)、お菓子の盛り合わせで十分です。

線香は日本線香であれば4本または12本、沖縄線香であればタヒラ(2枚)を立て、月の出を目安に祈願します。

拝む際には、日頃のお守りへの感謝とともに「家族の健康」「商売繁盛」「家計の安定」を願いましょう。玄関を開けて神様をお迎えする家庭もあり、現代の住まいに合わせながらも、十三夜の祈願の心は今も受け継がれています。

まとめ|未来に残したい沖縄の十三夜

沖縄の十三夜(ジューサンヤー)は、本州のお月見行事とは異なり、関帝王を中心とした繁栄祈願の拝みとして受け継がれてきました。旧暦9月13日、月の出に合わせてお酒や果物、菓子を供え、十二本御香を立てて祈る十三夜は、家族の健康や家計の安定、商売繁盛を願う大切な節目の行事です。

かつては床の間に掛け軸を祀って行われていましたが、現代ではミニ祭壇や香炉を整えて家庭に合わせた形で続けられています。天尊廟での参拝を経て関帝王を迎え入れる伝統も残り、地域の信仰と家庭の祈りがつながる日でもあります。

先祖供養や旧盆と同じく、人々の暮らしに根付いた旧暦行事として、十三夜は未来へ残していきたい大切な文化です。月明かりのもとに祈りを捧げるこの風習を、家族とともに受け継いでみてはいかがでしょうか。

[ミニ仏壇を床の間に見立てる]

・沖縄でミニ仏壇を床の間に見立てる☆祀る神様仏様とは

・沖縄でミニ仏壇が広がるのはなぜ?意外な5つのニーズとは