・沖縄での初盆の迎え方は?

・沖縄と全国の初盆は違うの?

・沖縄の親族が初盆を迎えた場合のマナーは?

故人が亡くなって初めて迎える「初盆」、全国的には初盆法要を執り行いますが、昔ながらの沖縄では、初盆こそ家族で静かに過ごしました。

ただ近年は、都心部を中心に沖縄でも初盆法要を行う家も増え、判断に戸惑う家もありますよね。

本記事を読むことで、全国と沖縄で初盆を迎える5つの違いやマナー、どちらの風習に倣うかの判断材料を解説します。

沖縄の初盆「みーぼん」とは

◇沖縄では初盆を「みーぼん(新盆)」と言います

沖縄の初盆「みーぼん(新盆)」とは、故人が亡くなって初めて迎えるお盆です。

ただ沖縄のお盆はもともと、旧暦で行う旧盆ですから、沖縄で初盆を数える基準も旧盆に倣います。

| <沖縄の初盆とは:呼び方> | |

| ・初盆 | …みーぼん(新盆) |

| ・初盆を迎える故人の霊 | …みーさー(新霊) |

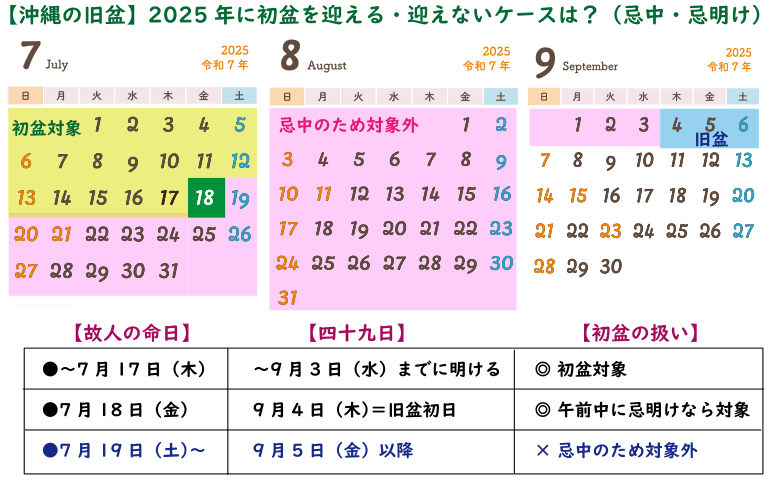

沖縄の旧盆は旧暦7月13日~15日、2025年の旧暦7月13日~15日は9月4日(木)~6日(土)ですので、2025年の沖縄の初盆は9月4日より始まる計算です。

初盆と忌中の関係とは?

お盆の時期に初めて故人を迎える「初盆(はつぼん)」。この初盆を迎えるタイミングに深く関わるのが、「忌中(きちゅう)」という期間です。沖縄の供養文化でも、忌中と初盆の考え方は基本的に全国と共通しており、仏教の教えに基づいて大切にされています。

では、初盆と忌中はどのように関係しているのでしょうか?以下で詳しくご紹介します。

初盆は「忌明け後」に初めて迎えるお盆のこと

初盆とは、故人が亡くなってから四十九日(しじゅうくにち)の忌明けを済ませたあと、最初に迎えるお盆のことを指します。これは、仏教における魂の旅立ちを前提とした重要な節目となっています。

四十九日は、故人の魂が現世を離れて浄土へ向かうまでの期間とされ、その間は遺族は「忌中」として喪に服します。忌明けとなる四十九日法要を終えた後、初めてのお盆を「初盆」として、特に丁寧な供養を行うのが一般的です。

沖縄の初盆でも、親族や近隣の方々が仏壇に集い、香典や供物を手向けるなど、通常のお盆よりも一層丁寧で賑やかな供養が行われます。

✅ ポイント:忌明け前のお盆は「初盆」ではなく、翌年のお盆が初盆とされます。

忌中にお盆を迎える場合、初盆の供養は行わない

忌中とは、故人が亡くなってから四十九日までの期間のことを指します。この間、遺族は故人を偲びながら慎ましく生活することが求められるため、一般的には祝いごとや大きな行事は控えられます。

そのため、忌中にお盆を迎えるご家族の場合は、その年のお盆は初盆とみなされず、翌年の旧盆が「初盆」となります。

沖縄の伝統行事としても、忌中での供養は控えめにされることが多く、仏壇の飾り方や来客対応も通常のお盆とは異なります。

📝 例:2025年7月20日にご逝去の場合 ➝ 四十九日は9月7日 ➝ 2025年の旧盆中は忌中 ➝ 翌年(2026年)の旧盆が初盆に

初盆の判断に迷ったときは?

忌明けとお盆の時期が近い場合、「この年に初盆として供養すべきか?」と迷うこともあるかもしれません。

とくに、四十九日と旧盆初日が重なるケース(たとえば2025年7月17日ご逝去 ➝ 四十九日が9月4日)は判断に迷いやすいです。このようなケースでは、旧盆初日の午前中に四十九日法要(忌明け)を済ませることで、その日から初盆として供養を行うことが一般的です。

ただし、寺院や地域の考え方により異なる場合もあるため、事前に僧侶や親族と相談しておくと安心です。2025年に初盆を迎える「忌明け」はいつから?

沖縄の旧盆に向けた初盆において、2025年に初盆を迎えるかどうかの判断は、「故人が亡くなった日」と「四十九日が明ける日」が重要な基準になります。

四十九日(しじゅうくにち)は、故人が亡くなってから49日間の忌中期間を終える大切な節目であり、この忌明け後、最初に訪れるお盆が「初盆」となります。

以下では、2025年の旧盆(9月4日~6日)に初盆を迎えることができるケースと、迎えるタイミングがやや特殊なケースを分かりやすくご紹介します。初盆を迎えることができるご家族(=忌明け済み)

2025年の旧盆に初盆を迎えるには、旧盆初日の9月4日(木)までに、四十九日を終えていることが条件です。

●つまり、2025年7月17日(木)以前に亡くなられた方が該当します。

たとえば、

- 7月10日にご逝去された場合 ➝ 四十九日は8月28日

- このように、旧盆より前に忌明けを迎えていれば、2025年の旧盆は初盆となります。

沖縄では初盆の際に親族や地域の人々が訪れ、香典や供物を手向ける習慣があり、特に丁寧に供養が行われます。そのため、事前に準備や相談を済ませておくと安心です。

旧盆初日に四十九日を迎えるご家族(=当日が忌明け)

やや判断が迷いやすいのが、「四十九日が旧盆初日と同じ日」にあたる場合です。たとえば、2025年7月17日(木)に亡くなられた方は、ちょうど旧盆初日の9月4日(木)に四十九日を迎えることになります。

この場合はどうなるのでしょうか?

結論から言えば、旧盆初日の午前中に四十九日法要(忌明け)を行えば、その日から「初盆」として供養することが可能です。

ただし、地域の風習や菩提寺の考え方によって対応が異なることもありますので、念のために事前確認をしておくことをおすすめします。

✅ 四十九日法要を済ませていれば、その日からは「忌明け」となり、初盆の供養も可能となります。

全国の「新盆」はみーぼんではない?

◇全国の「新盆」は、関東圏に多い「七月盆」の別名です

全国の「新盆」は読みが「しんぼん」や「あらぼん」などと読みます。

一般的に全国の新盆(しんぼん)は、新暦7月13日~15日に行う「新暦のお盆」です。

| <沖縄の初盆、全国の新盆> | |

| ●全国で違う3つのお盆日程 | |

| ・月遅れ盆 | …新暦8月13日~15日 |

| ・旧盆 | …旧暦7月13日~15日 ※2025年9月4日(木)~6日(土) (沖縄) |

| ・新盆(しんぼん) | …新暦7月13日~15日 (関東圏など) |

| ●みーぼんと全国の新盆 | |

| ・みーぼん(新盆) | …沖縄の初盆 |

| ・新盆(しんぼん) ・新暦盆 | …新暦7月に行うお盆(七月盆) |

このように、沖縄でも初盆を「新盆」と書きますが読みは「みーぼん」、故人が初めて迎えるお盆とは意味が異なるので注意をしてください。

※全国でも一部地域で初盆を「新盆(しんぼん)」と呼ぶ地域もあります。

沖縄にある2つの初盆

◇沖縄で初盆のタイミングには、忌中の扱い方が分かれます

「忌中(きちゅう)」とは、故人が亡くなって成仏するまでの期間四十九日間です。

沖縄では「シジュウクンチ」、全国的にも四十九日法要を執り行い、故人は成仏して霊から仏となります。

沖縄の初盆とは、故人が亡くなって初めて迎える旧盆ですが、忌中に旧盆が重なった場合、どうなるのでしょうか。

・忌明け後から数える

・命日から数える

…これは家が代々ひとつの寺院を信仰する「檀家制度」が根付いていない沖縄で、「人は亡くなるとすぐに成仏する」と言う浄土真宗の教え「往生即成仏」の考え方が、一部で広まっているためでしょう。

そのため全国的にも広くは忌明け後から数えて、初めて迎えるお盆を初盆としますが、浄土真宗の家では忌中は関係ありません。

・「檀家制度」とは、「戒名」は必ず必要?菩提寺(檀那寺)との関係性

忌明けから数える、沖縄の初盆

◇一般的に沖縄では、初盆を忌明けから数えます

仏教には故人の霊が成仏する四十九日の期間を「忌中」がありますが、沖縄でも忌中と同じように「七関所」が伝わるためです。

●「七関所」とは、故人が冥土の道で通る「7つの関所」です。

…故人は亡くなると7日ごとに1つの関所を通過し、7つ目の関所で成仏します。

7日間ごとに七関所を通るので、7日×7つの関所=49日ですね。

このように、沖縄でも仏教の教えと同じく、故人が亡くなると四十九日間は冥土の道を歩きます。

ご遺族としては、そもそも毎週の追善供養「ナンカスーコー」が執り行われるため、忙しくて初盆は難しいかもしれません。

・沖縄のナンカスーコー☆葬儀から四十九日までのスーコー

命日から数える、沖縄の初盆

◇一部地域では、忌中に行う沖縄の初盆も見受けます

このように一般的には故人が亡くなって四十九日前に迎える旧盆は、沖縄では初盆に数えない考え方が一般的ですが、地域によって忌中の初盆にも出会うでしょう。

仏教の宗派、浄土真宗の考え方「往生即成仏」が由来と考えられます。

●「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」とは…阿弥陀如来の「他力本願」によって、どのような人でも亡くなるとすぐ、極楽浄土へ連れて行ってくれる、との考え方です。

「他力本願(たりきほんがん)」とは、「罪人でもどのような人でも、一切の人を救おう」と弥陀(阿弥陀如来)が立てた本願です。

つまり阿弥陀如来の力(他力)により、苦労せずして誰でも極楽浄土へ導かれます。

●この考え方に基づくと、人は亡くなってすぐ極楽浄土へ行くため、そもそも「成仏」の概念がありません。…自力で歩む冥土の道や四十九日もない、忌中の概念もない世界です。

そのため、例え忌中であったも故人が亡くなり最初に迎える沖縄の旧盆を、初盆とする地域もあるのでしょう。

沖縄には檀家制度は根付いていませんが、何らかの影響で往生即成仏の考え方の元、沖縄では忌中に初盆を迎える地域を見受けるのではないでしょうか。

全国と沖縄の初盆、5つの違い

◇沖縄の初盆は、家族のみで静かに過ごします

昔ながらの沖縄の風習では、初盆をその家の家族のみで過ごします。

日ごろの旧盆ではナカヌヒー(中日)に親族が訪問しますが、これも控えるとされてきました。

・初盆法要の有無

・初盆の規模

・白提灯の有無

・弔問客やお供物の受け付け

・初盆の期間

全国的な風習では僧侶をお呼びして初盆法要を執り行います。

親族には初盆法要のご案内をして、普段よりも大きな規模で行うでしょう。

そのため全国と沖縄の初盆は、考え方は反対とも言えます。

沖縄では初盆法要を行わない

◇檀家制度のない沖縄では、初盆法要は行いません

全国的には初盆法要を執り行いますが、沖縄では初盆法要はありません。

その家の家族のみで3日間を過ごし、特別なスーコー(法要)を行うことはないでしょう。

※ただ近年は、他県に倣い初盆法要を執り行う家も見受けるようになりました。

沖縄の初盆は家族のみ

◇沖縄の初盆は喪に服します

全国的な初盆は親族をご案内し、僧侶を招いて初盆法要を執り行います。

けれども沖縄の初盆は特別なことはせず、その家の家族のみで旧盆を過ごす点が大きな違いです。

沖縄の初盆に白提灯はありません

◇沖縄では初盆でも、家族のみで通常通りのお盆を過ごします

全国的な初盆では、初めてあの世からこの世の家へ訪ねる故人の霊が迷わぬよう、白提灯を玄関に吊るして目印にしますよね。

けれども沖縄の初盆には白提灯の習慣がありません。

また全国では初盆のみ、初日にお墓までご案内に行く家もありますが、沖縄では通常通り、旧暦7月7日「旧タナバタ」のご案内になるでしょう。

・【沖縄旧盆】2025年8月10日(土)沖縄のタナバタ(七夕)!お供え物や拝み方とは

沖縄の初盆では弔問客を受け付けません

◇沖縄の初盆は、喪に服す期間として家族のみで過ごします

何度もお伝えするようですが、沖縄では初盆こそ、弔問客を受け付けずに家族のみで過ごす風習がありました。

日常の旧盆行事の方が、人々が集まり賑やかです。

沖縄の初盆は、数年に渡ることもあります

◇沖縄では数年間に渡り旧盆行事を控える地域もあります

全国的には初盆は、故人が亡くなって初めて迎えるお盆の1年のみですよね。

けれども沖縄では喪に服す期間として、1年~3年に渡り、通常の旧盆行事を控える地域があります。

・イヌイ(一周忌)まで

・サンニンチ(三周忌)まで

そもそも全国では喪に服す期間は1年間です。

けれども昔ながらの風習が残る地域では、3年間喪に服すこともあります。

旧盆を控えるなど、喪に服す内容はそれほど大きくはありませんが、気になる人は確認をすると良いでしょう。

沖縄の旧盆と初盆、5つの違い

◇沖縄の初盆は喪に服すため、従来の旧盆とは違います

沖縄の初盆はこのように「喪に服す」ため、親族が集まり賑やかに過ごす従来の旧盆とは違うでしょう。

兄弟姉妹の家など親族関係で沖縄の初盆を迎える家があるならば、下記5つの点を確認しておくと安心です。

・初盆法要を執り行うか

・初盆は弔事

・旧盆期間内の訪問

・お中元ではなく「供物」

・日程をずらした弔問

全国的な初盆の影響も受けるようになり、現代では沖縄県内でも初盆法要を執り行う家も見受けます。

特に配偶者が他県出身者であれば、初盆法要のご案内が届くかもしれません。

状況を判断しながら、全国的な初盆と沖縄の初盆、どちらの風習に倣うかを判断します。

沖縄で初盆法要

◇初盆法要のご案内が届いた場合、全国的な初盆の風習に倣います

初盆法要は全国的な風習ですので、初盆法要のご案内が家に届いたら、できる限り参列するようにしましょう。

| ・喪中の初盆法要 | …略式喪服(ブラックフォーマル) |

| ・喪明けの初盆法要 | …平服(地味で落ち着いたお出掛け着) |

初盆法要の服装マナーなどは、基本的に喪中か喪明けかで変わります。

ただ沖縄では喪服のかりゆしウェアもあるので、施主に確認できる時には確認しながら、臨機応変に対応しましょう。

沖縄の初盆は弔事

◇沖縄の旧盆は慶事として準備しますが、初盆は弔事です

沖縄では供養行事であっても、旧盆やお墓参りのシーミー(清明祭)を慶事として扱いますよね。

けれども沖縄で初盆は弔事です。

具体的には一例ですが、下記のような点が異なりますので注意をしてください。

| <沖縄の初盆は弔事> | |

| ●お供え物 | ・白いお菓子など |

| ●重箱料理のウサンミ(御三味) | ・白いかまぼこ ・白もち ・返し昆布 ・豚肉は皮が下 ・ターンム(田芋)などを控える |

ターンム(田芋)は本来、おめでたい席で出す料理ですので、弔事として行う沖縄の初盆では出しません。全体的にあまりカラフルにならず、白基調に整えます。

・【沖縄の旧盆2025年】お供え物の重箱の詰め方は?慶事と弔事5つの違い

沖縄の初盆は訪問を控える

◇沖縄の初盆では訪問を控える風習があります

沖縄の旧盆では旧暦7月14日(2025年9月5日・金)のナカヌヒー(中日)に、お仏壇のある家に手土産を持って訪問する「挨拶まわり」がありますよね。

けれども沖縄で初盆を迎える家への訪問は控える風習があります。

| <沖縄の初盆:訪問マナー> | |

| [初盆を迎える家] | ・他の初盆行事への訪問を控える ・お中元を郵送する (代理でお線香を供えてもらう) |

| [他家の人々] | ・初盆期間の訪問を控える ・供物を郵送する |

沖縄は仏教の影響も受けながら、アミニズム(自然崇拝)や神教に近い考え方があり、「死は穢れ(けがれ)」とする儀礼が多いです。

例えば、その昔は故人の遺体をお墓まで運ぶ行列の最中、黒傘を差し掛けて神様の目に触れないようにしました。

このような考え方から、身内が亡くなって間もない沖縄の初盆では、家の者が他の家族と交わることを避ける考え方があったためです。

・【沖縄の旧盆】ナカビ(中日)の挨拶まわり☆お中元(手土産)タブーは?行けない時は?

沖縄の初盆に贈るのは「供物」

◇旧盆ではお中元を贈りますが、沖縄の初盆では「供物」です

沖縄の旧盆では、ナカヌヒー(中日)にお中元を持参しますよね。

旧盆に訪問できない家でも、お中元を旧盆に向けて送ります。

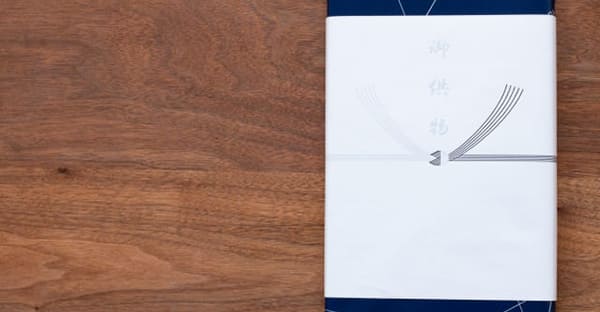

旧盆は慶事ですが、沖縄の初盆は弔事なので、お中元の品を送るならば表書きは「供物」や「ご香典」です。

| <沖縄の初盆に贈る品は「供物」> | |

| ●沖縄の旧盆は慶事 | ・表書き…お中元 ・水引きは白×赤など、慶事として包む |

| ●沖縄の初盆は弔事 | ・表書き…「供物」「ご香典」など ・水引きは白×黒など、弔事として包む |

また沖縄の旧盆では慶事として品を選ぶため、家族に向けて選ぶものが多く、個包装の渇き菓子や、洗剤や油などの日用品などが多くあります。

一方で沖縄の初盆になると、故人を偲び弔う目的が強くなるため、故人に向けた品選びが増えるでしょう。

御進物としてお線香やロウソクなどを供物として贈る人も増えます。

・初盆のご仏前はどうする?金額相場は?お金を包む・供物を選ぶ|両方贈る時はどうする?

沖縄では初盆をずらして弔問する

◇沖縄の初盆で弔問に伺いたい場合、少し日をずらして訪ねます

沖縄で初盆は規模を小さく、ムチスク(宗家)の家族のみで静かに行う習慣がありますが、地域によっては沖縄の旧盆日程から少しずらして弔問に訪れる人も多いです。

日ごろ訪問しているムチスク(宗家)が沖縄で初盆を迎えている場合、下記のような対応を見受けます。

・時期をずらして弔問に伺う

・沖縄の旧盆時期に、供物(お中元)を贈る

沖縄は旧盆ですので、旧暦7月13日~15日(2025年は9月4日~6日)の日程ですが、例えば旧暦7月17日・18日(2025年9月8日・9日)頃に弔問に訪れるなどです。

また沖縄で初盆を迎える家には「御香典」として、千円~3千円ほどの供物を贈る場合もあります。

沖縄で増える初盆法要

◇沖縄で初盆法要のご案内が届いたら、全国的な風習に倣います

以上が沖縄の初盆と全国との違いや、沖縄の旧盆と初盆の違いですが、近年では全国的な風習に倣い、沖縄でも初盆法要を執り行う家が増えました。

「どちらのマナーに倣えば良いか?」と迷う声もありますが、初盆に関しては判断がしやすいです。

ただ沖縄で初盆法要のご案内が届かない場合、「ただ呼ばれていないだけでは?」と迷う声もあります。

迷う場合、沖縄で初盆を迎える家に供物を贈ると良いでしょう。

| ●沖縄の初盆で贈る供物の費用目安は、約千円~5千円です。 | |

| [沖縄のお中元] | ・約千円~3千円 |

| [初盆の供物] | ・約2千円~5千円 |

費用目安が全国よりも低い沖縄のお中元ですが、初盆に供物を郵送する場合には、約2千円~5千円を目安に、少し高めに設定する傾向にあります。

沖縄で親族が初盆を迎える場合、供物を送ると良いでしょう

都心部や若い世代を中心に、現代の沖縄では初盆法要を取り行う家も増えました。けれども初盆法要のない家では、家族のみで静かな旧盆を迎えているかもしれません。

そのため沖縄の親族が初盆を迎える場合、確認ができれば確認を取りましょう。

そして沖縄で初盆に訪問できない時には、供物を送ると丁寧です。

お仏壇に供える果物や渇き菓子の他、故人への供物としてお線香やロウソクなども、消耗品なので喜ばれます。