お彼岸の時期に欠かせない食べ物といえば「おはぎ(ぼたもち)」や赤飯。お彼岸の食べ物はそれぞれに意味があり、ご先祖様への供養や邪気払いの役割を持っています。精進料理を中心に、彼岸そばやいなり寿司など定番の食べ物を供える一方で、避けるべき食材やタブーも存在します。

2025年の秋彼岸は9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間。この期間には仏壇やお墓にお供えをし、家族で食卓を囲むことで先祖を偲びます。さらに沖縄では全国とは異なり、重箱料理「ウサンミ」や豚肉料理ラフテーを供える独自の風習が残っています。

本記事では、お彼岸での食べ物の意味や定番料理、タブー、そして沖縄のお彼岸料理との違いまで詳しく解説します。

お彼岸の食べ物の意味と役割

お彼岸は春分・秋分の日を中日とした7日間、ご先祖様に感謝を伝える大切な行事です。

この期間に供える食べ物には「ご先祖様への供養」「邪気を祓う」「季節を感じる」といった意味が込められています。精進料理やおはぎ・赤飯などが代表例で、仏壇やお墓へのお供えを通じて、先祖と現世の家族を結ぶ役割を果たします。

沖縄でもお彼岸はありますが、全国的な精進料理を中心とした食文化とは異なり、重箱料理(ウサンミ)を供えるのが特徴です。

本州ではタブーとされる豚肉料理も、沖縄では最高のおもてなしとして供えられてきました。この違いは、祖霊信仰が色濃く残る沖縄独自の文化によるものです。

お供えと仏壇・お墓参りでの食事マナー

お彼岸のお供えでは、まず仏壇に一汁三菜を基本とした精進料理を御膳に整えて供えます。ご飯茶碗は左、汁椀は右、漬物や副菜を手前に置き、箸は仏様が使いやすいように仏壇側へ向けるのが作法です。

供えた食事は「お下がり」として家族もいただくことで、ご先祖様と同じものを口にする「共食」の意味を持ち、供養の気持ちがいっそう深まります。沖縄ではこの「お下がりをいただく行為」を「ウサンデー」と呼び、家族の大切なひとときとして受け継がれています。

一方、お墓参りでは花や線香に加え、果物や菓子を供えるのが一般的です。屋外に御膳料理を長時間置くことは避け、供えた場合もすぐに下げるのがマナーです。こうした心遣いが、ご先祖様への敬意を表すことにつながります。

春と秋で異なるお彼岸の食べ物の意味

お彼岸には「入りおはぎに明け団子、中日の赤飯」という言葉があるように、期間ごとに供える食べ物が変わります。

春のお彼岸では「牡丹餅(ぼたもち)」、秋のお彼岸では「お萩(おはぎ)」と呼び分ける習慣もあり、それぞれ季節の花にちなんだ名前です。春は越冬した小豆を使ったこしあん、秋は収穫したての小豆を使ったつぶあんが定番です。

また、春は農作物の豊作を祈り、秋は収穫への感謝を込めて供えるという意味もあります。いずれも「赤い小豆」が魔除けの力を持つとされ、ご先祖様を守り、家族の無病息災を願う象徴的な食べ物となっています。

[2025年のお彼岸日程]

・2025年沖縄の秋のお彼岸は9月20日~9月26日!過ごし方解説

お彼岸の食べ物|おはぎとぼたもちの違いと由来

お彼岸の食べ物といえば、まず思い浮かぶのが「おはぎ」と「ぼたもち」です。どちらももち米を炊いて小豆あんで包んだ和菓子ですが、食べる季節や呼び方、あんこの種類に違いがあります。

春彼岸は「牡丹餅(ぼたもち)」、秋彼岸は「お萩(おはぎ)」と呼ばれるのが古くからの習慣です。最近では季節を問わず「おはぎ」と呼ぶことも多いですが、その背景には仏教や農作物の収穫と関わる深い由来があります。

春はぼたもち、秋はおはぎを食べる習慣

春分を中心とした春のお彼岸には、春の花である牡丹にちなんで「ぼたもち」を供えます。秋分を中心とした秋のお彼岸では、秋の七草のひとつである萩の花から「おはぎ」と呼ばれます。

また、春は越冬して皮が硬くなった小豆をこして「こしあん」に仕立て、牡丹の丸い花に見立てて大ぶりに作ります。秋は収穫したばかりの柔らかい小豆をつぶして「つぶあん」とし、萩の小さな花を模して俵型に整えるのが特徴です。

こうした違いには、単に季節の花をなぞらえた呼び名だけでなく、農作物の保存状態や食べやすさへの工夫も反映されています。

小豆の赤色が持つ魔除けと厄除けの意味

お彼岸におはぎやぼたもちを食べる理由には、小豆の赤い色が大きく関わっています。赤色は古来より「太陽」や「火」を象徴し、邪気を払う力があると信じられてきました。そのため、小豆を使った食べ物は「魔除け」「厄除け」の意味を持ち、ご先祖様を守る供え物として定着したのです。

さらに、昔は砂糖がとても貴重な食材だったため、甘いあんこを使ったおはぎやぼたもちは最高のおもてなしでもありました。ご先祖様に敬意を示すと同時に、親族が集まるお彼岸の場でお茶請けとしてふるまう意味も込められています。

地域ごとの呼び方や形の違い

おはぎとぼたもちの違いは全国共通というわけではなく、地域によって呼び方や形に違いがあります。

関東では「こしあん」を好む傾向が強く、関西では「つぶあん」が多いといわれます。また、丸形に仕立てる地域、俵型に作る地域など、見た目にも違いが見られます。

沖縄では小豆や黒米などを入れて炊く「赤カシチー」と呼ばれる赤飯を行事の食べ物として用いる地域や家庭もあり、本州のおはぎ文化とは異なる風習を持っています。

こうした地域差もまた、お彼岸の食べ物が単なる和菓子以上の意味を持ち、土地ごとの暮らしや信仰を反映してきた証といえるでしょう。

お彼岸で定番の食べ物とおすすめ食材

お彼岸の食べ物には、昔から受け継がれてきた定番があります。

精進料理を中心に、赤飯やそば・うどん、いなり寿司など、おいしいだけではなく、意味を持った料理を供えるのが特徴です。ご先祖様へのお供えとして適切な食材を選び、家族でいただくことで、共食の役割を果たします。

ここでは代表的な食べ物の意味やおすすめの材料について解説します。

赤飯を食べるのはなぜ?

お彼岸に赤飯を食べる理由は、小豆の「赤い色」にあります。赤は古来より邪気を払い、魔除けや厄除けの力を持つとされてきました。節分の豆まきでも小豆が用いられるように、赤は災いを避ける象徴的な色なのです。

また、赤飯は「お祝い」の席で供えられる食べ物でもあります。春彼岸では豊作祈願、秋彼岸では収穫への感謝を込めて赤飯を供えることで、ご先祖様に感謝を伝えるとともに家族の無病息災を願います。

沖縄では「赤カシチー」と呼ばれる赤飯を供える地域や家庭もあり、全国と同じように行事の食べ物として用いられることもあります。

精進料理に適した材料と調理法

お彼岸は仏教行事であるため、殺生を避ける精進料理が基本とされます。

精進料理には「豆腐」「こんにゃく」「野菜」「きのこ類」などの植物性の食材を中心に使います。出汁もかつお節や煮干しではなく「昆布」「干ししいたけ」を用いるのが適切です。

調理法としては、煮物や和え物、精進揚げ(野菜や山菜の天ぷら)がおすすめです。春のお彼岸ではタラの芽やたけのこ、秋のお彼岸ではなすやさつまいも、きのこなどの旬の食材を使えば、季節感も楽しめます。

こうした「食材の工夫」によって、精進料理は味気ないものではなく、家族でおいしくいただける料理になります。

彼岸そば・うどん、いなり寿司などの定番料理

お彼岸では、そばやうどんを「彼岸そば」「彼岸うどん」と呼んで供える地域もあります。

そばは五臓六腑を清め、うどんは縁を結ぶとされ、どちらもご先祖様を迎える食べ物としてふさわしいとされてきました。肉や魚を避け、油揚げや野菜を具材にすれば、精進料理としても適切です。

また、いなり寿司や五目寿司もお彼岸の定番。肉や魚を使わず、山菜や根菜を取り入れた酢飯料理は、ご先祖様へのお供えにもおすすめです。さらに果物や菓子折りを添えると、訪れた親族や子どもたちにも喜ばれるでしょう。

沖縄のお彼岸での食べ物・お供え物と拝み方

沖縄のお彼岸は、本州とは大きく異なる食文化と祖霊信仰が根付いています。全国では精進料理やおはぎなどをお供えするのが定番ですが、沖縄では仏壇に「家で一番のご馳走」を供えるのが特徴です。

豚肉を用いた料理や重箱料理が並ぶのは、祖先に感謝を伝えるために最高の食材でもてなすという考え方に基づいています。ここでは、沖縄特有のお彼岸のお供え物と拝み方を紹介します。

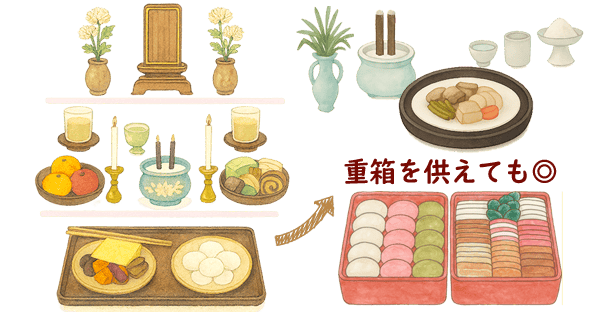

重箱料理「ウサンミ」とウチャワキ(おかず皿)

沖縄のお彼岸で欠かせないのが、重箱に詰められたご馳走「ウサンミ(御三味)」です。ラフテー(豚三枚肉の煮つけ)やかまぼこ、昆布巻き、野菜の煮物などを盛り合わせた祝い料理で、仏壇に供える定番の食べ物となっています。

仏壇には、重箱からおかずを取り分けた「ウチャワキ(お茶脇)」として供える家も多いでしょう。これは仏様が召し上がりやすいよう配慮し、「ご馳走の最初のひと口」を供える意味があるとされます。

ウチャワキは沖縄特有のお供え物の作法であり、祖霊信仰を象徴する習わしです。

[沖縄の重箱料理の詰め方・供え方]

・沖縄の旧盆で供える重箱料理とは?慶事と弔事の違い・詰め方・意味を徹底解説

[沖縄のご馳走「ウサンミ」レシピ]

・沖縄の旧盆で供える重箱料理、定番おかずの作り方☆豚三枚肉の煮付けや昆布の結び方は?

もち皿・ムイグァーシ(お菓子)・ナイムン(果物)の供え方

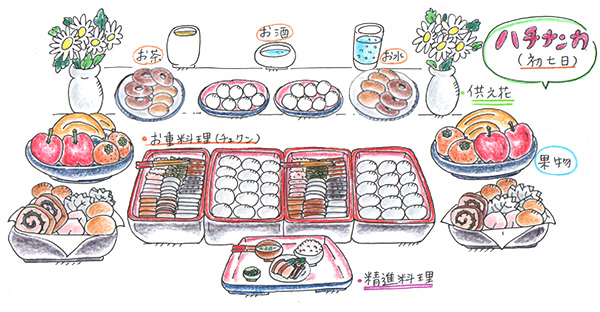

沖縄でお彼岸の仏壇へ、ウサンミ(ご馳走)と並んで用意されるのが「もち皿」です。

御膳にウサンミを取り分けたおかず皿(ウチャワキ)とともに、もちを供えたお皿「もち皿」も配膳しましょう。そしてご先祖様がいただく御膳には、必ずお箸も添えるのが作法です。

現代では簡易的になりましたが、本来はもちを7個供えるのが理想とされます。沖縄ではお彼岸を「祝い」として営むため、白もちにこだわらず、あんもちでも適切なお供え物と考えられています。

さらに「ムイグァーシ」と呼ばれる菓子の盛り合わせや、果物(ナイムン)の盛り合わせも欠かせません。菓子折りや旬の果物を供えることで、ご先祖様への感謝を表すとともに、子孫の繁栄や家族の健康を願う意味が込められています。

仏壇へのお供えと拝み言葉

仏壇にお供えを整えた後は、家族揃って拝みを行います。沖縄では「今日はお彼岸の日ですので、家族で彼岸祭を営んでおります。子々孫々と皆が栄えますように」と祈るのが一般的です。

沖縄の言葉では

「クゥワックマガンチャー(子孫みんなが)、

サカイハンジョウシミティー(良く栄えるように)、

ウタビミスーリー(お見守りください)、

ウートゥートゥー(尊きご先祖様)」

と唱える家も多いでしょう。

こうした拝み言葉を添えることで、先祖との結びつきを強める意味があります。

[沖縄のお彼岸]

・【2025年】沖縄で秋のお彼岸にやることは?お供えや拝み方を解説

[沖縄でお彼岸に行う屋敷の御願]

・沖縄の秋のお彼岸に行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)のやり方を分かりやすく解説!

ヒヌカンへの供え物と拝み方(十五本御香)

沖縄では仏壇へ拝む前に、台所の火の神「ヒヌカン」にもお供えをします。

ヒヌカンにはウチャワキ(おかず皿)を供えますが、箸は添えません。お供え物には酒・水・塩のほか、チャーギやクロトンなどの供え葉を置くのが定番の作法です。これらは日常的に供える食材でもあり、沖縄の暮らしに根付いた適切なお供え物とされています。

お線香は「十五本御香(ジュウゴフンウコー)」を供えるのが基本です。日本線香なら15本分、現代では簡易的に日本線香5本を供えることもあります。沖縄線香(ヒラウコー)なら2枚半を使うのが伝統です。

ヒヌカンへの拝みでは、

「今日はお彼岸の日です。家族が集まり彼岸祭を行っております。どうぞ無事に彼岸祭を済ませることができ、家族が健やかに過ごせますように」

と祈り、火の神に感謝を捧げます。

[沖縄線香「ヒラウコー」とは]

・沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」とは?線香の燃え方に意味がある?日本線香と違いは?

[沖縄でお線香を供える本数]

・沖縄でお線香を供える本数は?沖縄線香ヒラウコー(平御香)|内容で違うコーブンとは?

ウチカビを焚く意味と作法

お彼岸の締めくくりには、仏壇の前で「ウチカビ(紙銭)」を焚きます。これはあの世のお金を先祖に送って、あの世での暮らしが豊かになるよう願う行為です。

沖縄では「ご先祖様がより豊かに暮らせるように」と、たくさんのウチカビを焚く様子も見受けますが、本来は家長が5枚、集まった家族は1人につき3枚を焚くのが習わしです。

ウチカビは必ず「カビバーチ」と呼ばれる専用の器で焚きましょう。金属製の火箸や金網を備え、水を張った安全な器具を使うことで火の扱いにも配慮できます。

沖縄ではホームセンターでもカビバーチが販売されています。金属のお箸や金網がセットになった商品も多く、安全で便利なのでおすすめです。

ウチカビを焚きながら「どうぞあの世で不自由なくお過ごしください」と祈り、ご先祖様の安寧を願いましょう。

[沖縄で供養行事に使用する「ウチカビ」とは]

・沖縄の旧盆で焚く「ウチカビ」とは?いつ焚くの?沖縄線香ヒラウコーやシルカビも解説!

お彼岸に避けるべき食べ物・タブー

お彼岸の食べ物は、ご先祖様に感謝を捧げる大切なお供え物です。そのため、何を供えるか・何を避けるかには大きな意味があります。

精進料理が基本とされる一方で、地域によっては独自の食文化が見られます。ここでは全国的に避けられてきた食べ物のタブーと、沖縄ならではの違いについて解説します。

お彼岸に沖縄と全国の供える食べ物の違い

全国的には「肉や魚など殺生に関わる食べ物を供えない」ことが基本で、精進料理や赤飯、おはぎといった植物性の食材が中心です。これは仏教の不殺生の教えに基づき、法要や仏事にふさわしいとされてきました。

一方、沖縄ではご先祖様に喜んでいただくため、仏壇に並ぶのは重箱料理の「ウサンミ」です。そこには豚三枚肉を煮込んだラフテーなども含まれます。

全国的に見ればタブーとされる豚肉も、沖縄では通夜や法事を含めて仏前に供える最高のおもてなしの食べ物として定着しています。

これは、琉球王朝時代から続く祖霊信仰の影響で、檀家制度を通じて精進料理が広まった本州とは文化的背景が異なるためです。

三厭・五葷など仏教で避ける食材・食べ物

お彼岸や仏事では「三厭(さんえん)」「五葷(ごくん)」と呼ばれる食材を避けるのが伝統です。

●三厭(獣・魚・鳥) … 肉や魚、鶏など命を奪う食べ物は殺生にあたるため、供え物としては不適切とされます。

●五葷(にんにく・ねぎ・らっきょう・にら・玉ねぎ) … 強い香りを放ち、煩悩を刺激すると考えられたため、仏前の食べ物として避けられてきました。

出汁もかつお節や煮干しは控え、昆布や干ししいたけを使うのが基本です。これらのタブーは、あくまで仏教に基づいた考え方ですが、伝統的なお彼岸の食事やお供え物を準備する際の大切な指針になります。

お彼岸や仏事に不適切とされる食べ物や菓子

お彼岸に供える食べ物は、ご先祖様に敬意を払うものでなければなりません。そのため、派手な見た目や香りの強すぎる料理、刺激の強い香辛料を使った食べ物は避けるのが望ましいとされます。

また、仏事にふさわしくないとされる食べ物や菓子もあります。たとえば、洋菓子のようにバターや卵を多用したもの、アルコール入りのお菓子などは供え物としては適切ではありません。

とはいえ近年では、日持ちがする焼き菓子や和菓子の菓子折りが選ばれることも増えています。重要なのは「ご先祖様が喜ぶかどうか」を基準に考え、地域や家庭のしきたりに合わせて供えることです。

家庭で作れるお彼岸の食べ物、レシピ紹介

お彼岸の食べ物は市販品を用意することもできますが、家庭で手作りすると供養の気持ちがより深まります。

おはぎや赤飯といった定番の食べ物はもちろん、旬の野菜を使った精進料理もおすすめです。ここでは、家庭で実践できる簡単なレシピや手作りのコツを紹介します。

おはぎ・ぼたもちの簡単な作り方

お彼岸の代表的な食べ物といえば「おはぎ」と「ぼたもち」。もち米と小豆あんを使えば、家庭でも簡単に作れます。

①もち米2合を洗い、一晩水に浸ける

②通常の水加減より少なめで炊き、すりこぎで軽くつぶす

③小豆を煮て砂糖と塩で調味し、つぶあんやこしあんを作る

④炊いたもち米を丸めて、あんで包む

春のお彼岸は「ぼたもち」と呼ばれ、こしあんで丸く作るのが一般的。秋のお彼岸は「おはぎ」と呼ばれ、つぶあんで俵型に作るのが特徴です。どちらもご先祖様に供える定番の食べ物であり、手作りするとより心がこもります。

赤飯や精進料理などの食べ物を手作りするコツ

赤飯は「魔除け」や「厄除け」の意味を持つお彼岸の定番料理です。家庭で炊く際には、小豆を別に煮てからもち米と合わせると色合いがきれいに仕上がります。炊飯器でも手軽に作れるため、供え物としてもおすすめです。

精進料理を手作りする場合は、肉や魚を避け、豆腐・こんにゃく・野菜・きのこなどの植物性の食材を使いましょう。煮物や和え物、胡麻豆腐などは仏前に供える食べ物として適切で、家庭でも作りやすい一品です。

旬の野菜で楽しむ食べ物|精進揚げ

旬の食材を取り入れた精進揚げも、お彼岸にぴったりの料理です。春ならタラの芽やふきのとう、たけのこ、秋ならなすやさつまいも、きのこ類を使うと季節感が出ます。

衣は薄めにして、油を170℃程度に熱し、カラッと揚げるのがコツです。動物性の油ではなく植物油を使えば、精進料理の考え方にも沿った形になります。

お供え物として供えた後は、家族で一緒にいただくことで「共食」の意味が生まれ、供養の気持ちが深まります。

おすすめの手土産・菓子折りを紹介!

お彼岸には仏壇参りやお墓参りの際に、手土産や菓子折りを持参するのが一般的です。お供え物としてもふさわしく、訪問先のご家族にも喜ばれるものを選びましょう。

ここでは手土産のタイミングやマナー、通販で購入できるおすすめのおいしい菓子折りについて紹介します。

お届けは彼岸入り~中日までが良い

手土産や菓子折りを届ける時期は、彼岸入りから中日(春分・秋分の日)までが最も適切とされています。中日を過ぎても彼岸明けまでであれば失礼にはあたりませんが、できるだけ早めにお供えできるよう心がけましょう。

果物や和菓子など日持ちしない食べ物を選ぶ場合は、特にタイミングに注意することが大切です。

訪問時、手土産を持参するマナー

訪問時には、手土産を持参して仏壇やお墓に供え、その後に「お下がり」として一緒にいただくのが一般的な流れです。包装紙は剥がさずに渡し、仏壇の前で供える場合は、のし紙の表書きに「御供」と書くのが適切です。

手土産は、仏事にふさわしい落ち着いた品を選びましょう。香りの強すぎる食べ物や洋酒入りのお菓子などは避け、和菓子や日持ちのする焼き菓子などが安心です。

お届けが彼岸明けになったら?

やむを得ずお彼岸明けに手土産を届ける場合は、「遅くなりましたが」と一言添えて渡すと良いでしょう。のし紙は「御供」ではなく「御礼」とするのが無難です。

また、直接伺えないときは、配送サービスを利用して相手に届ける方法もあります。その場合も「彼岸の供養の気持ちを込めてお届けします」と添え書きを入れると、真心が伝わります。

通販も!おすすめのおいしいお菓子を紹介

最近では、Amazonや楽天などの通販でも、お彼岸にふさわしいお菓子折りや和菓子を購入できます。特に人気なのは以下のような品です。

● 老舗和菓子店の詰め合わせ(羊羹、最中、どら焼きなど)

● 日持ちのする焼き菓子(カステラ、フィナンシェ、バームクーヘン)

● 果物を使ったゼリーや和風スイーツ

これらはお供え物としても適切で、家族で分け合えるのも魅力です。通販なら離れて暮らす親族への直送もできるため、忙しい方にもおすすめです。

まとめ|お彼岸の食べ物でご先祖様を供養し季節を感じよう

お彼岸の食べ物には、それぞれ意味や由来があり、ご先祖様への供養の気持ちを表す大切な役割があります。

全国では精進料理や赤飯、おはぎ・ぼたもちなどの定番のお供え物が中心ですが、沖縄では重箱料理の御馳走ウサンミやもち皿など独自の食文化が根付いています。地域ごとに違いがあっても「ご先祖様に喜んでいただくための食べ物を供える」という思いは共通です。

また、避けるべきタブーや食材を意識することも大切です。精進料理の考え方を守りつつ、家庭で手作りした食べ物や旬の野菜を使った料理を供えると、より心のこもった供養となります。

手土産や菓子折りを準備して親族や知人と分かち合うことも、先祖供養と家族のつながりを深める良い機会になるでしょう。

お彼岸は、仏壇やお墓に食べ物を供えることでご先祖様と心を通わせ、同時に季節の移ろいを感じる行事です。家庭のしきたりや地域の習慣を大切にしながら、食べ物を通して感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。