・2025年、沖縄の旧盆初日の「ウンケー」はいつ?

・沖縄の旧盆で「ウンケー」とは?

・沖縄の旧盆では、ウンケーに何をするの?

沖縄の旧盆で、ご先祖様を迎える初日が旧暦7月13日の「ウンケー(御迎え)」です。

沖縄では旧盆初日ウンケーの日、朝から旧盆の準備を始める家が多いでしょう。

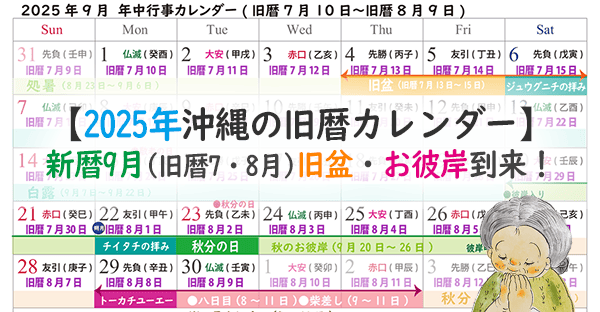

旧暦で行う沖縄の旧盆は毎年日取りが変わりますが、2025年は9月4日(木)です。

本記事を読むことで、沖縄の旧盆初日「ウンケー」の準備や過ごし方、拝み方が分かります。

沖縄の旧盆、初日の「ウンケー」

◇沖縄の旧盆初日「ウンケー」は、2025年9月4日(木)です

沖縄の旧盆初日のウンケーは旧暦7月13日、2025年度は9月4日(木)となり、ご先祖様をお迎えする儀式を行います。

沖縄では昔から「ウンケーヤ ヘーベトゥー(ウンケーは早くから)」の合言葉があり、初日ウンケーは早朝から準備を始めるものでした。

●ただし、ご先祖様を迎える「迎え火」は夕方頃から始まります。

沖縄ではウンケーの日の午前中からスーパーは込み合い、お供え物などの準備に大忙しとなる一日ですが、本州と同じく、沖縄の旧盆でもウンケーの迎え火は、だんだんと暗くなる夕方頃から始める流れが一般的です。

[沖縄の旧盆日程]

・【沖縄の旧盆】2025年は9月4日(木)~6日(土)☆旧盆3日間の進め方を解説

沖縄の旧盆:ウンケーの準備

◇沖縄の旧盆でウンケーの準備は、御仏前のお供え物です

沖縄の旧盆ではウンケーの日の朝から、お仏壇や庭の掃除、お供え物を整えます。

沖縄で戸建ての家では、朝からご先祖様がいらっしゃる庭の掃除です。

またヒヌカン(火の神)を祀る家では、本日が沖縄で旧盆初日のウンケーであること、無事に旧盆行事を終えられるよう、お見守りくださいますことを祈り、1日が始まります。

<沖縄の旧盆:ウンケーの朝>

・庭を掃除

・ソーローホーチ

・仏壇や位牌を乾拭き

・お仏壇のお供え物

沖縄で旧盆のお供え物や飾り物は、ウージやメドハギの葉など独特です。

(ウージやメドハギなどについては、後ほど詳しくお伝えします。)

沖縄では旧盆近くなると、地方のスーパーなどでウンケーのお供え物が陳列されるでしょう。

ただウンケーの日の午前中は、旧盆を迎える人々で混みあうことが予想されます。

ぜひ、早めに準備をしておくと良いでしょう。

ウークイの重箱料理も早めに手配

◇最終日ウークイには重箱料理を供えます

初日のウンケーはしょうがを入れた沖縄風炊き込みご飯「ウンケージューシー」を供えれば良いですが、最終日ウークイでは重箱料理を供えるため、準備が必要です。

自分達で作る家ではウンケー翌日のナカヌヒー(中日)に準備をすることが多いのですが、仕出し店やコンビニ、スーパーなどで手配する家も増えています。

沖縄では旧盆の重箱料理は定番なので早めの予約が安心です。

ご先祖様へ旧盆のご案内をかけるタナバタの旧暦7月7日、2025年は8月29日(金)頃には予約を入れると良いでしょう。

<沖縄の旧盆:重箱料理の手配>

●予約ができるお店

・仕出し弁当店

・スーパー

・コンビニ

現代はあらゆるお店で予約ができるので、手配を済ませてナカヌヒーや最終日のウークイに取りに行っても便利です。

ただ自宅で作るのも、最近では電気圧力鍋があるので簡単です。

こんにゃくや大根、ゴボウ、豚肉は三枚肉と薄切り肉(ゴボウ巻きなど)、材料だけでも購入しておくと良いかもしれません。

[重箱料理のウサンミ]

・【沖縄の旧盆2025年】ウークイの重箱料理☆家で簡単に作っちゃうレシピ

「ソーローホーチ」とは?

◇「ソーローホーチ」とは、メドハギを束ねたホウキです

「ソーローホーチ」は漢字で書くと「精霊箒(ホウキ)」と書きます。

あの世から長旅をして家まで訪れたご先祖様の足の汚れを落とすために用意するホウキが、メドハギを束ねたホウキ「ソーローホーチ」です。

●ご先祖様が足元の汚れを払うため、玄関脇に立て掛けると良いでしょう。

近年では見かけなくなりましたが、全国的にもメドハギの葉は「喉の渇きを癒す」として、お盆のお供え物に添えられてきました。

お盆時期には手に入りやすいので、置いてみてはいかがでしょうか。

仏壇や位牌掃除の注意点

◇仏壇や位牌の掃除は水拭きを避けましょう

仏壇や位牌の掃除は基本的には乾拭きで行います。

仏壇は上から順番に毛叩きで埃を払っていくことで、上から下に落ちて掃除しやすいです。

その後に乾拭きをすると良いでしょう。

仏壇や位牌には塗り位牌も多く、金箔がほどこされた仏具もあるので、水拭きで拭いてはいけません。

<仏壇や位牌の掃除の仕方>

①上から毛叩きでホコリを払う

②乾拭きする

仏具としても販売されている、毛叩きで仏壇や仏具のホコリを払った後、乾いた布などで乾拭きをしてください。

どうしても汚れが取れない場合は、仏壇専用のクリーナーも販売されているので、試してみてはいかがでしょうか。

[仏壇の掃除の仕方]

・沖縄でお仏壇の掃除の仕方は?掃除前の準備ややってはいけないこと、7つの手順を解説!

沖縄の旧盆:ウンケーのお供え物

◇沖縄の旧盆ウンケーには、ウージや果物を供えます

沖縄の旧盆でウンケーまでに準備をするものは、ウージや果物などです。

家庭ではショウガを入れた沖縄風炊き込みご飯のジューシー「ウンケージューシー」を用意しましょう。

ちなみにお供え物の沖縄言葉は「ウサギムン」です。

「ウサギムン」にはパイナップルやスイカを丸ごと供える風習がありますよね。

このような大きな丸い果物は、輪に編み上げた「ガンシナ」に乗せて供えると良いでしょう。

<2025年沖縄の旧盆:ウンケーの準備>

・ナイムン(果物)

・ウージ(さとうきび)

・ダーグ(団子)

・ウンケージューシー

・ミンヌク(水の子)

・提灯と供え花

・日ごろのウサギムン(お供え物)

・迎え火

沖縄で旧盆のお供え物は、基本的に位牌を中心に左右対称に供えます。

つまり、スイカを供えるならば左右一対で供えるので2個用意しますね。

ただ現代は沖縄仏壇ではなく、小さなお仏壇も増えたため、供えるスペースの問題から、それぞれ1つずつ準備をする家も増えました。

[コンパクト仏壇で迎える旧盆]

・モダン仏壇で迎えるお盆の簡単な飾り方とは?お供え「御供(ごくう)」お盆セットも解説

沖縄の旧盆:ウンケーのナイムン(果物)

◇大きなナイムン(果物)はガンシナに乗せます

沖縄の旧盆でウンケーに供えるナイムン(果物)は、大きな果物と果物の盛り合わせです。

「ガンシナ」とは前述したように縄を輪っか上に編み、この上にパイナップルやスイカなど、大きな果物を乗せる風習があります。

また、小さなガンシナを供える場合、陽数である7個を供えるとされてきました。

お仏壇では上段の左右に飾っているナイムン(果物)の台ですが、今ではホームセンターなどで販売されているでしょう。

| <2025年沖縄の旧盆:ウンケーの果物> | |

| [果物の特徴] | [供え方] |

| ①大きな果物 ・スイカ ・パイナップル …など。 | ●ガンシナに乗せる ・上段 ・左右に供える |

| ②果物の盛り合わせ ・バナナ ・みかん ・りんご …など。 | ●お盆などに盛り合わせる ・中段か下段 ・左右に供える |

またホームセンターの旧盆コーナーでは、小さなガンシナも販売されています。

これはご先祖様が頭にお土産を乗せて帰るために、頭に乗せて持ち帰るためのお供え物です。

盛り合わせる果物は?

◇果物はりんご・バナナ・みかんが一般的です

果物の盛り合わせは、沖縄で旧盆時期にスーパーに行くと、まとめて販売されています。

沖縄の旧盆でウンケーに供える時には、お盆などに盛り合わせて供えると良いでしょう。沖縄の旧暦行事で供える果物には、それぞれ意味もあります。

| <2025年沖縄の旧盆:果物> | |

| [果物] | [意味] |

| ①ミカン | ・子宝 (ミカンの房から) |

| ②りんご | ・母性 |

| ③バナナ | ・父性 |

沖縄だけではなく全国的にも、供える果物に意味を持たせることが多いでしょう。

ただドラゴンフルーツやスターフルーツなど、沖縄らしく自由に供えても問題はありません。

沖縄の旧盆:ウンケーウージ

◇ウンケーウージは旧盆に供えるさとうきびです

沖縄の旧盆では、2種類のウンケーウージ(さとうきび)を供えます。

沖縄の旧盆ではウンケーウージ(お迎えのさとうきび)を供えますが、早めに準備したいウンケーウージが「ナナフシウージ(七節ウージ)」です。

| <2025年沖縄の旧盆:ウンケーウージ> | |

| [ウンケーウージの種類] | [どんなもの] |

| ①ナナフシウージ (七節ウージ) | ●どんなもの? ・7節分のウージ ●準備する本数は? ・2本用意する ●供え方は? ・お仏壇の両脇に1本ずつ |

| ②ミフシウージ (三節ウージ) | ●どんなもの? ・3節分を7本束ねたウージ ●準備する本数は? ・2束用意する ●供え方は? ・お仏壇の下段 ・左右両脇 |

ナナフシウージはさとうきびの節が7節あるため、とても長いのが特徴で、ご先祖様が家まで帰省される際に使う「杖」を表します。

沖縄の旧盆でウンケーウージを供える場所は、3節短めの「ミフシウージ(三節ウージ)」がお仏壇となり、7節の長い「ナナフシウージ(七節ウージ)」はお仏壇の両脇です。

ウンケーウージの役割は?

◇ナナフシウージは、玄関先に供える家もあります

そもそもナナフシウージは、ご先祖様にとって杖の役割です。

そのためお仏壇の両脇に供えるのではなく、玄関先に供える家もあるでしょう。

ご先祖様は、杖の先に手土産を引っ掛けて持ち帰るとも言われます。

| <ウンケーウージの役割> | |

| [ウンケーウージの種類] | [役割] |

| ①ナナフシウージ (七節ウージ) | ・ご先祖様の杖 |

| ②ミフシウージ (三節ウージ) | ・さとうきびの収穫への感謝 |

一方、ミフシウージは農耕が盛んだった時代の名残りで、今年もさとうきびがたくさん採れたことへの感謝の気持ちを表します。

今では、安定した収入への感謝とされるようになりました。

沖縄の旧盆:ウンケーダーグ

◇沖縄の言葉で「ダーグ」は「団子」です

沖縄の言葉で団子をダーグと呼ぶため、沖縄の旧盆でウンケーに供える「ウンケーダーグ」とは、旧盆に供えるお団子を指します。

沖縄の旧盆で供えるウンケーダーグは、白くて丸い月見だんごのような形のもので、この世に残る故人の魂へ供える「フカゾーロ」もダーグです。

| <2025年沖縄の旧盆:ウンケーダーグ> ●ウンケー(お迎え)に供えるダーグ(団子) | |

| [作り方] | ●もち粉や白玉粉で作る(一例) |

| ①白玉粉に水を加える | |

| ②こねてタネを作る | |

| ③タネを丸く団子にする | |

| ④お湯を沸騰させる | |

| ⑤お湯に団子を落とす | |

| ⑥団子が浮いてきたらすくう | |

| ⑦粗熱を取る | |

| ⑧7個ずつ小皿に盛りつける | |

沖縄ではお供え物などに、縁起の良い奇数の陽数を用います。

ウンケーダーグであれば7個を皿に盛り付け、お仏壇下段の両脇に供えると良いでしょう。

この「7個」は後生(あの世)まで、関所が7か所あるとされる「七関所」に由来します。

縁起の良い奇数「陽数」のなかでも「7」は大切な数字とされています。

ウンケーダーグの他にも、お菓子など、あらゆるものを供える際、お皿に供える数は3個・7個を意識すると、あまり大きく間違えません。

沖縄の旧盆:ウンケージューシー

◇沖縄の旧盆では、初日に「ウンケージューシー」を供えます

昔はウンケージューシーは雑炊だったのですが、最近ではショウガを入れたジューシー(沖縄の炊き込みご飯)を定番にする家が多いですよね。

また、ヤナカジ・シタナカジ(悪しき霊)、餓鬼など魑魅魍魎(ちみもうりょう)「チガリムン」を避けるために、香りの強い葉付きのショウガを膳に添える風習もありました。

ショウガの強い香りが「邪気を祓う」と信じられてきたためです。

| <沖縄の旧盆:ウンケージューシー> | |

| ●供え膳 | ・ウンケージューシー ・ウサチ(酢の物) |

| ●ソーローメーシー (精霊箸) | ・メドハギの葉を2本 |

どれほど飲んでも喉の渇きの癒えない餓鬼でさえも、メドハギの葉は霊が喉の渇きを癒すとも言われるメドハギは、全国的には餓鬼への食べ物「ミンヌク(水の子)」の隣に供えます。

(ミンヌクについては、後の項をご参照ください。)

けれども沖縄ではご先祖様のお箸に見立て、メドハギの葉を2本添える供え方が定番です。

箸休めである副菜「ウサチ(酢の物)」は、大根やキュウリなど、何でも問題はありません。

沖縄の旧盆:ウンケーのミンヌク

◇「ミンヌク」とは、全国的なお盆で供える「水の子」です

「ミンヌク」は、ご先祖様と一緒に付いて来てしまった無縁仏やチガリムンが、ご先祖様の食事を食べないように添えるお供え物がミンヌク(水の子)ですので、ご先祖様へのお供え物とは異なります。

全国的な「水の子」も、常に飢えに苦しむ餓鬼道に落ちた餓鬼に向けたお供え物で、水の子の脇には「禊(みそぎ)を祓い、喉の渇きを潤す」メドハギの葉を添えます。

| <沖縄の旧盆:ウンケーのミンヌク> | |

| ●全国的な水の子 | ・ナス ・キュウリ …などの角切り |

| ●沖縄のミンヌク | ・サトウキビ ・にんじんなどの野菜 …などの切れ端 |

全国的な「水の子」と沖縄の「ミンヌク」の食材が違うのは、お盆や旧盆で供えるものの残りを使うためです。

ですから水の子やミンヌクは、「残り物で良い」となりますね。

| <全国と沖縄のミンヌク> | |

| [地域] | [材料] |

| ①全国 (水の子) | ●精霊馬や精霊牛の残り ・きゅうり ・なす …など |

| ②沖縄 (ミンヌク) | ●ウンケージューシーの残り ・にんじん ・豚の三枚肉 ・ショウガ ・野菜の切れ端 …など |

精霊馬(しょうろううま)は全国でご先祖様があの世からいらっしゃる時に遣わす馬です。

「早馬に乗る」の言葉のように早く家まで付くよう、馬をつかわすとされ、きゅうりに割りばしを刺して作ります。

精霊牛(しょうろううし)は全国でご先祖様があの世へお帰りになる時に遣わす牛です。

多くの荷物を両脇に掛けて、ゆっくりとこの世のおもてなしの名残りを感じながら帰るためとされ、ナスに割り箸を刺して作るでしょう。

一方、沖縄の旧盆でミンヌクはお仏壇の足元に供える家が多いです。

無縁仏やチガリムンが家に上がらないよう、昔は玄関前に置く家もあります。

沖縄の旧盆:ウンケー提灯

◇提灯はご先祖様が家に帰る目印です

沖縄の旧盆でウンケーに飾る提灯は、全国的にも同じ風習があります。

沖縄の旧盆では本来、ウンケーに松明「トゥブシ」を立ててきましたが、火の用心の観点から提灯に代わり、現代では電気式の提灯が一般的です。

飾り方も、基本は門前に2本・左右に飾りますが、マンションなどの集合住宅も増え、電気式の提灯をひとつ飾る家が増えました。

| <沖縄の旧盆:ウンケー提灯> | |

| [飾り方] | ・玄関の両脇 ・2本の提灯を左右1対飾る |

| [応用] | ・電気式の提灯でも良い ・1個でも良い |

左右1対で提灯を門前に飾る場合、沖縄の旧盆で夕方に行うウンケーは、2つの提灯の中央で拝みを捧げます。

その昔、トゥブシ(灯明)だった頃には、子ども達が真っ暗ななかの松明でできる陰踏みを楽しみながら、「変な影がある!」と言って、ご先祖様が来たと盛り上がりました。

[ウンケーの迎え火]

・【2025年沖縄の旧盆】ウンケーの「迎え火」はどう焚く?拝み方は?ご先祖様の迎え方

沖縄の旧盆:ウンケーの花

◇沖縄の旧盆に供える花は、3色や5色など、カラフルで構いません

沖縄の旧盆は、ご先祖様が家に帰省するお祝い事として行います。

そのため沖縄の旧盆でウンケーに準備をする花も、紫や青など、色とりどりの供花を準備する家が多いでしょう。

<沖縄の旧盆:ウンケーの花>

・3色

・5色

一般的に3色・5色などの奇数の色目で揃えます。

「五金色(ごこんじき)」などと呼ばれ、仏教の教えでも推奨される色数です。

仏様を供養する仏事ではタブーの花々もありますが、近代では故人が生前に好きだった花を、思い思いに供える家が増えました。

花屋さんで「お盆用です」と伝えると、適切な花を整えてくれるでしょう。

[沖縄の旧盆に供える花]

・【沖縄の旧盆2025年】お盆に供える花の種類は?選び方5つのポイント

沖縄の旧盆:ウンケーのお世話

◇お仏壇へ日ごろのお世話も行います

沖縄の旧盆ではウンケーの朝であっても、日ごろからのお仏壇へのお世話は変わりません。

ウンケーの朝、お仏壇の掃除をしたら、ウチャトゥ(お茶)やミジトゥ(お水)などを取り替えた後、「ウートゥートゥー(あな尊い)」と合掌してご挨拶をします。

<沖縄の旧盆:ウンケーのお世話>

●下記を取り替えましょう

・ウチャトゥ(お茶)

・ウサク(お酒)

・ミジトゥ(お水)

取り替える時には上から継ぎ足すのではなく、一度捨ててから取り替えます。

また、日ごろから毎日ごはんをお供えしている家では、変わらずごはんも供えてください。

ヒヌカンへのご報告

◇ヒヌカン(火の神様)を祀る家は、朝一番で旧盆のご挨拶をします

「ヒヌカン(火の神様)」とは、台所に祀る家を守護するパーソナルな神様です。

その家や家に住む家族の日常を守ってくれます。

そのため、家で起こる事柄は朝一番でご報告して、守っていただきましょう。

| <沖縄の旧盆:ウンケーのご報告> | |

| ●お世話をする (取り替える) | ・ミジトゥ(お水) ・ウサク(お酒) |

| ●ご報告 | 「今日はウンケーの日です。無事にできますように。」 |

| ●合掌 | 「ウートゥートゥー」 |

主に台所を女性が担ってきた時代は、ヒヌカンは女性がお世話をするものであり、家の女性以外が触れてはならないものでした。

けれども現代では男性が家事を担う「主夫」も増え、夫婦共同で家計と家事を分担する時代です。主にお世話をする人が決まっているならば、どちらでも良いでしょう。

[ヒヌカンの始め方]

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

沖縄の旧盆:ウンケーに旧盆準備

◇仏壇のある家では親族を迎え入れる準備も済ませます

沖縄の旧盆は、ウンケーの朝が最も忙しいとされてきました。

特に沖縄では。先祖代々位牌「トートーメー」を祀る本家「ムートゥーヤー」が、翌日・翌々日に訪れる親族へのおもてなし準備で忙しくなるでしょう。

翌日のナカヌヒー(中日)にムートゥーヤー(本家)は、手土産のお中元を持って訪問する分家の人々を、お素麺などの軽食やあまがしなどのおやつでもてなしてきました。

| <ウンケーに済ませる旧盆準備> | |

| ①ウンケー(お迎え) ・旧暦7月13日 ※2025年9月4日(木) | ●ご先祖様のお迎え ・ウンケージューシー ・掃除 ・旧盆のお供え物一式 |

| ②ナカヌヒー(中日) ・旧暦7月14日 ※2025年9月5日(金) | ●親族の訪問 ・お素麺など軽食 ・あまがしなどおやつ |

| ③ウークイ(お見送り) ・旧暦7月15日 ※2025年9月6日(土) | ●ご先祖様のお見送り ・重箱料理 ・オードブル ・ウチカビ(打ち紙) |

さらに翌々日はご先祖様をお見送りする「ウークイ(お見送り)」の日です。

ウークイでは、重箱料理のウサンミ(御三味)を供えるので下準備を行います。

近年では全国的なお盆に倣う家も増えましたが、沖縄の旧盆も全国的なお盆に似たお供え物などがあります。

家族で折り合いを付けながら、臨機応変に対応できると良いでしょう。

[ナカヌヒー(中日)の進め方]

・【沖縄の旧盆】2025年の旧盆ナカヌヒーは9月5日(金)☆お供え物と拝み方を解説

[最終日ウークイ(御迎え)]

・【沖縄の旧盆】2025年最終日ウークイは9月6日!ご先祖様のお見送りや、お供え物

まとめ:沖縄の旧盆でウンケーのお供え物も簡素化されています

少し前まで沖縄の旧盆、初日のウンケーは午前中から地元のスーパーは混雑し、旧盆の準備やお供え物の購入に大忙しでした。

今でも地域によっては、ウンケーの日の午前中は、ずっとスーパーに長蛇の列が並びます。

ただ近年は、先祖代々位牌を祀るムートゥーヤー(本家)の負担を軽減するため、トートーメーを永代供養し仏壇じまいをして、より自由に沖縄の旧盆を過ごす方も増えています。

お仏壇をコンパクトにすることで、家族が食べる食事を供え、より気軽に旧盆を過ごす家庭も増えました。

沖縄では仏壇の交換や新調・お墓事は、神様の目が届かない旧暦7月7日のタナバタが良いとされます。

2025年の旧暦タナバタは8月29日(金)にあたるので、この機会に検討されるのも一案です。

[沖縄で仏壇の新調に良い日とは]

・【沖縄の七夕】仏壇の購入や買い替えに良いタイミング、日にちとは?買い替えの供養は?

[コンパクトな仏壇の種類]

・沖縄のトートーメー】仏壇はコンパクトな種類が人気!スペースで選ぶ、仏壇3つの種類